金沙江下游-三峡梯级水库联合调度技术及实践

陈 辉,赵 云 发,2,梁 志 明,2

(1.中国长江电力股份有限公司,湖北 武汉 430014; 2.智慧长江与水电科学湖北省重点实验室,湖北 宜昌 443000)

0 引 言

水库特别是有调节能力的水库是调节天然水文节律、调配水量进行时空优化分配的重要工程,在流域防洪、航运、生态等方面发挥着重要作用。流域梯级水库水力、电力联系紧密,具备通过优化调度深掘综合利用潜力的空间[1]。围绕梯级水库联合调度,国内外学者从流域水文预报、优化调度模型、优化调度规则提取等方面开展了大量研究工作[2-4]。郭生练等[5]以长江上游30座巨型水库群为研究对象,建立提前蓄水多目标联合优化调度模型,采用分区策略、大系统聚合分解、参数模拟优化方法和并行逐次逼近寻优算法求解。周建中等[6]在下游断面实时防洪状态与上游库群调度决策之间建立了动态响应的互馈机制,有效解析调度决策对下游防洪断面的影响,充分利用多断面洪水广域预报信息进行防洪全景调度决策。金兴平[7]对2020年汛期长江流域性大洪水下,水工程调度体系调度实践及其成效进行了系统分析,并对后期进一步发挥水工程防洪减灾综合效益提出了展望;申建建等[8]利用知识发现技术,提出耦合聚类分析和决策树的梯级水电站群短期发电调度方法;其他相关研究[9-13]丰富了梯级水库优化调度内涵,积累了大量梯级水库联合调度实例。

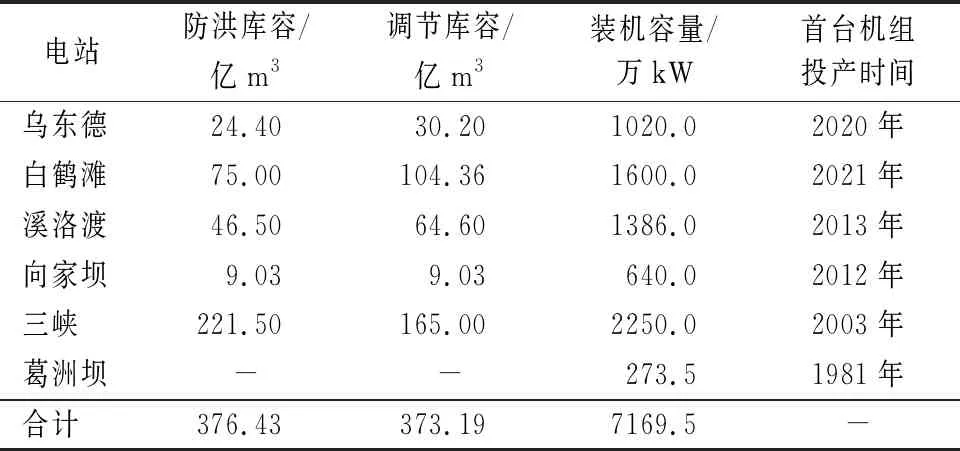

随着乌东德、白鹤滩水电站建成投运,金沙江下游-三峡梯级水库规模逐步扩大,防洪库容已由2003年三峡工程运行时的221.50亿m3增长至376.43亿m3,约占长江上游流域纳入2021年联合调度体系水库群总防洪库容的78%;装机规模由273.5万kW增加至7 169.5万kW(按白鹤滩水电站完全投产计),约占全国能源总装机(截至2021年底)3%,梯级水库联合调度潜力逐步增强。运用调度好梯级水库是水资源高效利用技术领域的重大挑战:一是变化环境下,长江流域长距离、多阻隔、产汇流规律复杂、部分区域少资料等特性显著,流域气象水文预报难度大;二是梯级水库面临防洪、生态、发电、航运等综合运用需求,多目标优化调度维度多、约束条件庞杂,科学调度难度较大;三是在不同发展阶段,变化环境与时代主题对梯级水库优化运用提出了不同需求,“长江大保护”战略、新型电力系统构建、水风光多能互补等新形势要求梯级水库技术支撑体系不断更新升级,以适应发展需求。

针对如何发挥梯级水库综合效益这一重大命题,开展的梯级水库联合调度研究,已实施了3个阶段:第一阶段(2003~2011年)三峡-葛洲坝梯级水库运用时期,此时期主要研究三峡水库入库流量预报[14-16]及两库联合优化运用[17-19],建立并完善了长江流域水雨情监测体系及流域气象水文预报技术体系。第二阶段(2012~2019年)梯级四库联合调度时期,随着溪洛渡、向家坝电站投运,四库联合调度格局形成,研究范围拓展至金沙江流域,梯级水库联合消落、联合蓄水、联合防洪管理及技术体系逐渐完善[20-22]。第三阶段(2020年至今)梯级六库联合调度时期,乌东德、白鹤滩电站相继纳入联合调度体系,梯级水库防洪能力、调节性能大幅提升,联合调度技术支撑体系逐步深化[23-24],流域水文预报及联合调度工作向着智慧化迈进[25]。

本文详细介绍了金沙江下游-三峡梯级水库联合调度3个研究阶段取得的成果,逐步构建并完善了梯级水库联合调度技术支撑体系,实施了综合考虑防洪保障、航运畅通、生态保护以及水资源利用等多方面因素的金沙江下游-三峡梯级水库联合调度实践,调度成效显著,为国民经济蓬勃发展、长江经济带持续健康发展提供了绿色助力。

1 梯级水库联合调度技术支撑体系

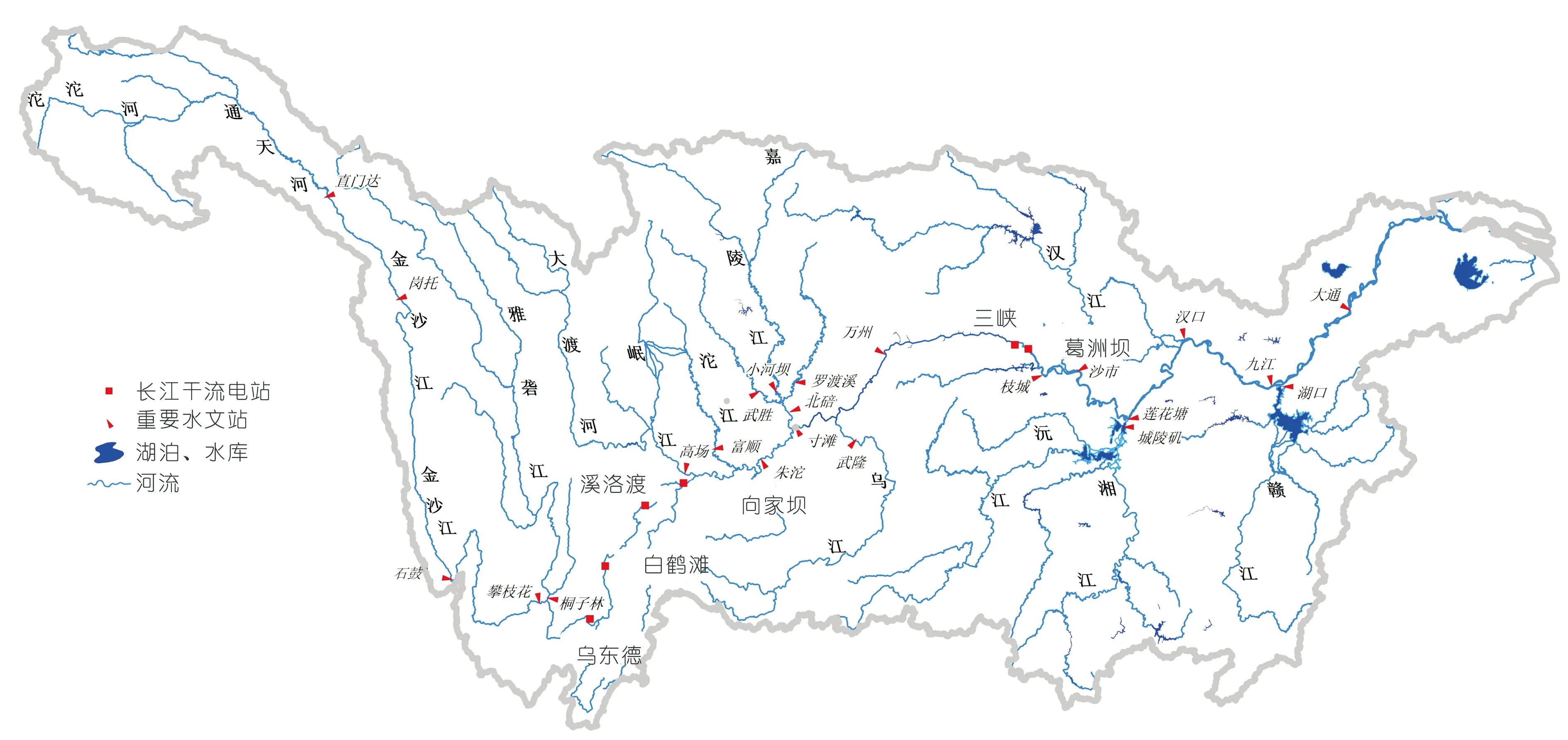

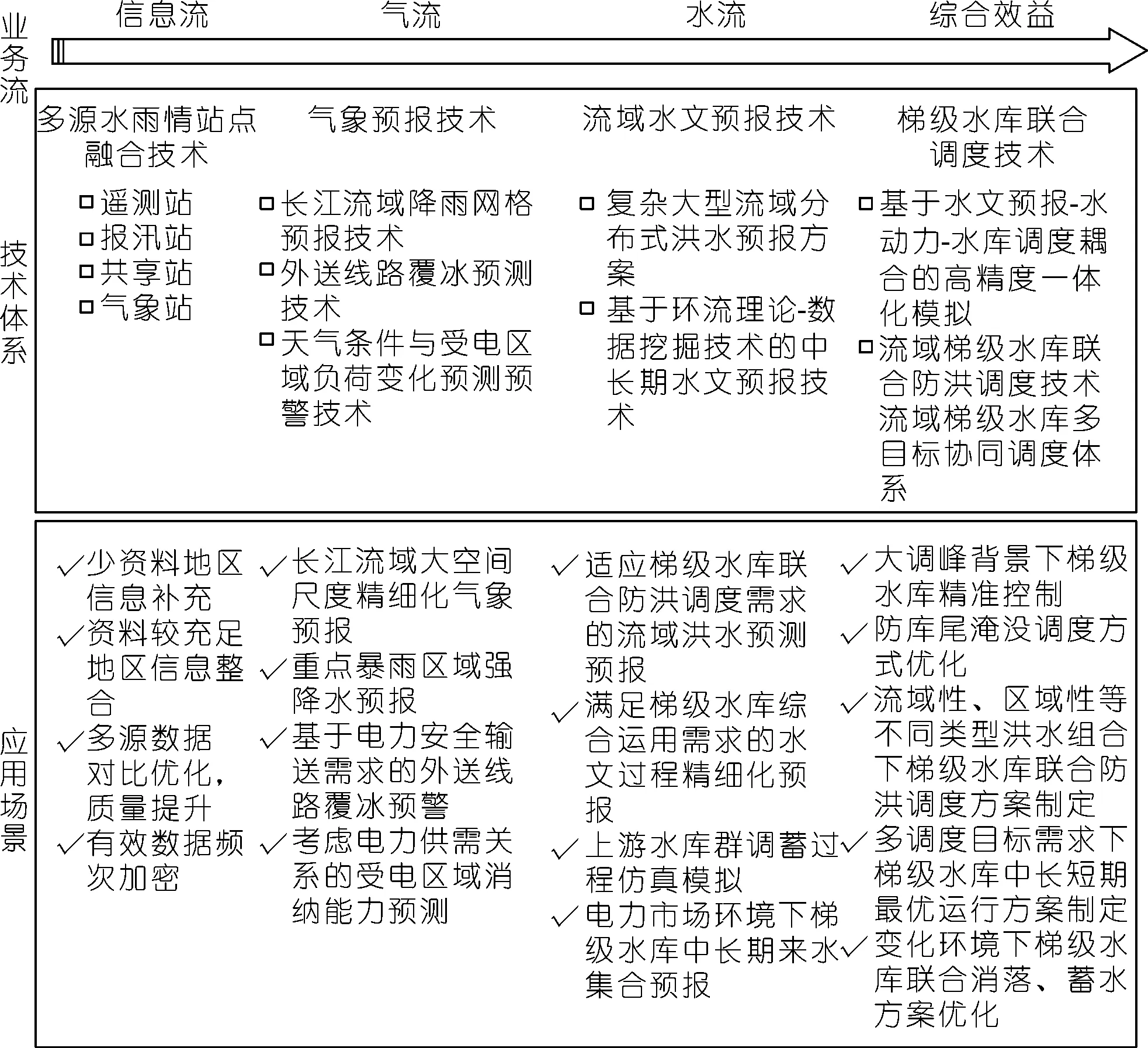

结合梯级水库建设与发展历程(见表1及图1),围绕梯级水库综合效益发挥这一目标,依托梯级水库“信息流-气流-水流-综合效益”业务流程,通过多源水雨情站点融合技术、气象预报技术、流域水文预报技术、梯级水库联合调度技术等4个方向逐层次、渐进式、分阶段开展研究,构建了集长江流域降水网格预报技术、流域梯级水库联合防洪调度技术等关键技术为一体的梯级水库联合调度技术支撑体系(见图2)。

表1 梯级水库基本信息

图1 金沙江下游-三峡梯级水库分布

图2 梯级水库联合调度技术支撑体系

1.1 多源水雨情站点融合技术

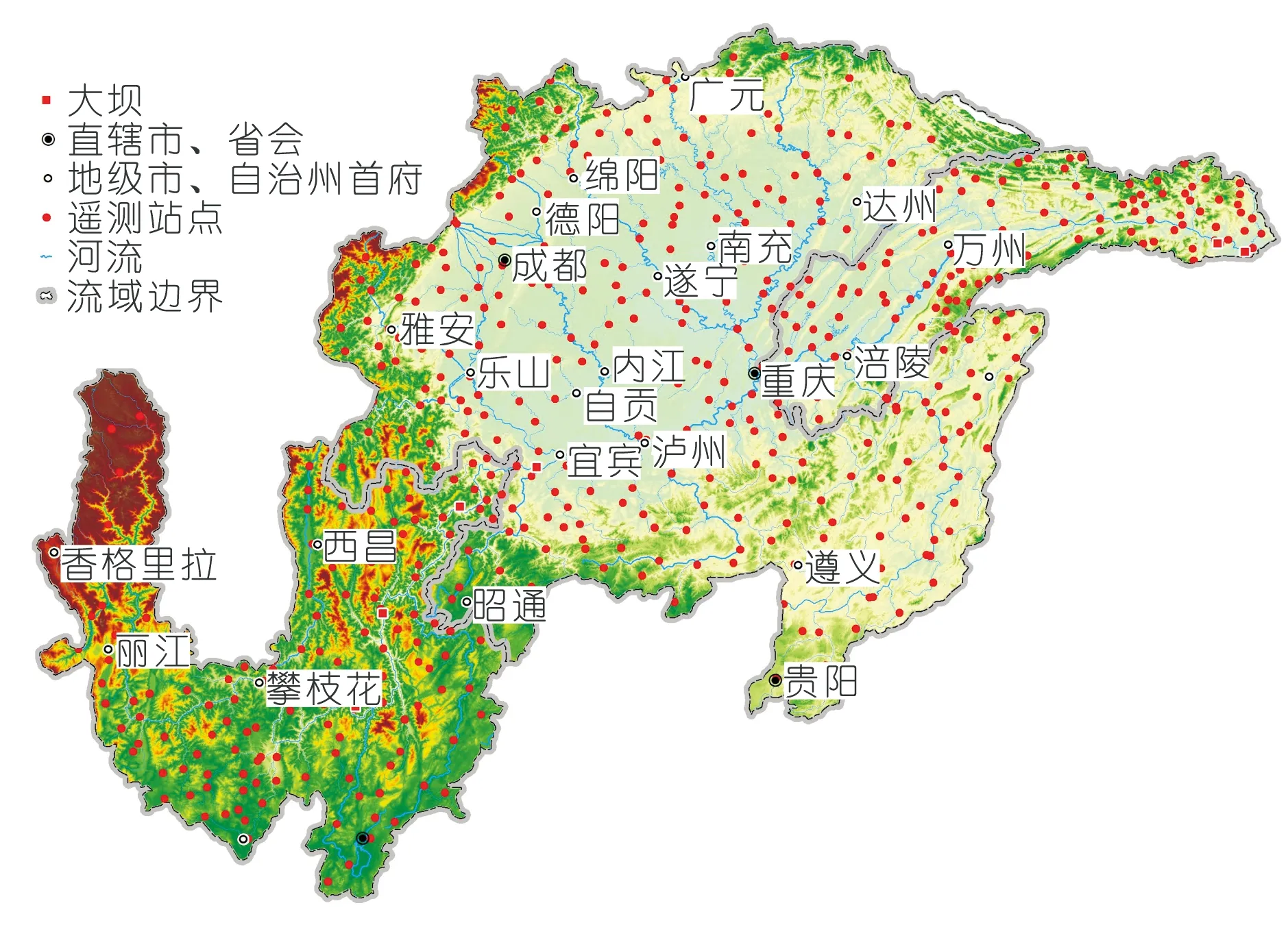

长江上游流域气候复杂多变、流域地形地貌差异大,子流域众多,产汇流特性不一,建设高密度气象水文站网,实现对水雨情的动态实时监测,是开展高精度气象水文预报的基础。经过数十年的建设与实践,针对金沙江下游-三峡梯级水库综合利用需求,按照“控制重点暴雨区,掌握下游控制站点”的原则,建设了高密度的多源站点体系。截至2021年,拥有企业自建或企地共建共享的测报站点1 470个,测站类型包括遥测站、报汛站、共享站3类,覆盖范围上至金沙江上游岗拖站,下至长江口的长江干流和主要支流,雨量遥测站点控制流域面积约58万km2的主要暴雨区域;共享的气象站点20 000多个,基本实现对长江流域的全覆盖感知(站点位置见图3)。

图3 流域水雨情站网布设

庞大而完备的水雨情站点感知体系为梯级水库联合调度工作开展奠定了良好的基础,但遥测站点流量无法监测、覆盖范围有限,委托报讯站点时效性难以控制,共享站数据质量不受控,覆盖范围较小,共享气象站存在分布不均,站点数据时效性和质量难以控制等缺点。

针对各类型站点存在的问题,研究提炼出了流域多源水雨情站点融合技术。根据现有不同来源雨水情站点的特点,按照传输及时、质量可靠、覆盖全面、监测齐全的原则,利用改进的格拉布斯准则和K-medoids聚类法对水文站点数据质量进行判别;利用确定系数(R2)来表示相关性、平均偏差(EAVE)、纳什系数(ENS)和均方根误差(ERMS)等指标评判气象站点是否适用于长江上游流域水文预报;利用ArcGIS空间分析方法,参考水利行业标准SL 34-2013《水文站网规划技术导则》对站网布设的要求,对不同来源的雨水情站点进行整合,最终形成了一套覆盖范围广,涵盖降雨、水位、流量以及能实时监视上游主要水库运行信息的雨水情站网,按照水利行业标准SL 323-2011《实时雨水情数据库表结构与标识符》入库,为后续开展水文相关分析研究及应用奠定了良好基础。

1.2 气象预报技术

(1) 长江流域降雨网格预报技术。传统分区流域面雨量预报对于降雨按均化考虑,无法精准描绘暴雨中心,不利于开展长江流域精细化水文预报。针对梯级水库联合调度需求,面向实时洪水预报调度精细流域分区、全过程演算需求,对接“流域子单元-产汇流分区-降雨交互预报分区”多级面雨量计算,构建了包含长江流域精细化实况降水估算技术、三峡库区短时临近(0~12 h)精细化降水网格预报技术、长江流域短中期(0~10 d)精细化降水网格预报技术、长江流域短中期(0~15 d)降水集合预报技术的长江流域降雨网格预报技术体系,实现了降雨预报的无缝隙、格点化、精细化、定量化,有效提高了长江流域气象监测和预报的精确度,延长了气象预报预见期。降雨网格预报技术的应用有助于实现流域预报从固定分区的流域面雨量跨度预报向任意分区的格点预报转变(气象预报产品对比情况见表2),对提高水文预报的预报精度和延长预见期起到关键支持作用。

表2 面雨量跨度预报与降雨网格预报对比

(2) 外送线路覆冰预测技术。金沙江下游-三峡梯级水库外送线路横跨西南、华中、华东和华南区域,其中云贵高原、南岭等地冬季冻雨多发,输电线路覆冰现象时有发生,提前预知线路覆冰情况,有助于保障梯级水库运行稳定性及电力供应质量。在此背景下,基于多源集成精细化数值预报系统,利用地面-高空整层大气覆冰类型综合判别模型,及包含覆冰增长、维持、脱落的全生命周期的覆冰标准冰厚模型,进行外送线路覆冰预报预警技术研发,主要包括如下3个部分:① 基于实测与精细数值模拟技术进行电网覆冰机理研究,对覆冰过程的大气层结特征、云物理特征进行分析;② 通过机器学习、人工智能或统计手段,研究了外送线路覆冰与各气象要素、各变量的相关性,确定了重点区域覆冰及其致灾的关键因子及阈值范围,并利用外场覆冰灾害资料、气象部门的观测资料等,对覆冰类型判别模型、覆冰增长模型进行检验与优化;③ 根据地理位置、地形等信息,利用机器学习、人工智能等方式,将格点覆冰标准冰厚预测值推算到具体目标位置,实现任意目标位置的覆冰标准冰厚预测。

(3) 天气条件与受电区域负荷变化预测预警技术。金沙江下游-三峡梯级水库电能主要送往华中、华东及华南地区,包含有长江三角洲、珠江三角洲、长江经济带等国家战略区域。受电区域四季气候差异较大,极端气候事件多,高温热浪、台风、低温寒潮等高影响天气对受电区域电力供需平衡影响较大。在此背景下,为保障金沙江下游-三峡梯级水库电力供应平稳有序,电力响应快速高效,研究并提炼了受电区域负荷变化预测预警技术,主要包括如下3个部分:① 采用消息中间件实现地面分钟级监测数据的实时转发,通过气象卫星广播接收系统实现受电区域各省监测数据的快速采集,使用气象大数据云平台的并行处理、分布式存储和实时同步等技术,实现了受电区域海量地面监测数据的加工处理、高效存储和共享服务,实时的降水和温度监测信息为受电区域高影响天气条件监视与识别提供了强有力的数据支撑;② 采用回归分析及机器学习算法建立了基于气象条件的电力负荷预测模型,通过定量分析及评估夏季高温、台风、冬季低温寒潮等事件对受电区域负荷需求影响,建立了典型天气事件对用电负荷影响的档案集;③ 采用全球气候模式,构建了定量模拟、检验评估、多模式集成的集合预报技术预估在未来气候变化背景下的用电需求。

1.3 流域水文预报技术

(1) 复杂大型流域分布式洪水预报方案。结合上游流域的特点和调度需求,提出了复杂大流域分布式洪水预报方案构建技术:采用“流域-产汇流分区-子单元”的离散方式,有效考虑了流域下垫面和流域气象要素的空间异质性;采用流域全程解析和拓扑重构,再造了各离散分区的水力联系;在此基础上,通过分区、分段模型参数率定和全区、全过程模拟,完成分布式洪水预报方案的构建;预报方案将长江上游流域细分为1 437个流域子单元,划分成377个产汇流分区,共有132个断面输出节点,最多可达377个断面。

为满足编制不同尺度梯级水库调度方案的需求,研制了短、中、长期水文预报耦合预报方案:第1~10天预报方案接入预见期为10 d的精细化网格降雨预报,第11~30天预报方案接入逐日网格降雨预报;探索性利用美国国家海洋和大气管理局发布的长期定量格点预报降雨(9个月),编制了预报方案,在此基础上,采用过程匹配技术,完成长中短期预报成果的协同一致。

(2) 基于环流理论-数据挖掘技术的中长期水文预报技术。电力市场改革逐步深入对梯级水库中长期发电计划精准性与预见期要求越来越高。针对新形势下梯级水库中长期入库流量预报需求,构建了环流理论与数据挖掘技术相适应的中长期水文预报技术。依照环流理论,将130项环流因子划分为副高指数、极窝指数、经纬向环流指数、海温指数、局地天气系统指数、太阳指数等6类,采用主成分分析方法,从各类别中分别挑选出与径流相关性较大的因子,进一步采用水文统计、物理成因和人工智能这三大类,同期均值叠加、小波分析自回归、神经网络等8小类方法,构建了18月预见期、12旬预见期、未来最大最小流量及出现时间的预报模型。

1.4 梯级水库联合优化调度技术

(1) 基于水文预报-水动力-水库调度耦合的高精度一体化模拟调度。金沙江下游-三峡梯级水库为典型河道型水库,河道行洪水动力学特征明显,部分水库回水线涉及土地淹没风险;同时,在大调峰运行方式下,梯级水库出库流量变化剧烈,库区水面线时序变化过程极为复杂,库水位预测难度极大。在此背景下,科学识别梯级水库库区水动力结构,构建基于水文预报-水动力-水库调度耦合的高精度一体化模拟调度,对精准化开展梯级水库联合调度意义重大。

通过系统分析对比马斯京根河道汇流、SWAT模型等10余种洪水演进模型的优缺点,结合前期运用实践,建立了基于马斯京根和水动力学的河道洪水演算模型,将上游控制站点及库区、支流预报作为输入,根据河道水系属性,采用串联的拓扑结构将分段水库调洪模型与河道洪水演进模型融合成一体,实现了水文预报-河道仿真模拟和库区调洪调度的一体化演算。

(2) 流域梯级水库联合防洪调度技术。金沙江下游-三峡梯级水库承担着川江河段、长江中下游防洪重任,如何根据不同洪水组合特征,科学调配运用梯级水库防洪库容,实现最优化防洪运用,是梯级水库联合调度重点与难点。为实现梯级水库防洪库容时空最优分配,从策略层-模型层-应用层构建了立体化梯级水库联合防洪调度技术。在策略层,依托历史数据库,深入剖析1870,1954,1998,2020年等典型洪水过程形成机理及时空组成,通过复盘计算,明确了现状防洪水平下遭遇不同典型洪水场景梯级水库最优运用方式;在模型层,针对不同防洪控制目标,构建了梯级水库联合防洪优化调度模型,可实现梯级水库任意组合下,联合防洪库容最优化分配策略制定;在应用层,提出了基于深度学习的梯级水库闸门优化运用技术,依托前期数据积累与规律挖掘,基于大坝安全边界、启闭时效、精准控制等情况,为流域性大洪水、区域性洪涝灾害等场景下梯级水库闸门精细化控制提供有效技术支撑。

(3) 流域梯级水库多目标协同调度体系。金沙江下游-三峡梯级水库在流域防洪、补水、生态、发电、航运等方面发挥着核心作用,是一个具有承担多种调度任务、相距里程远、区间汇流大等特点的复杂水库群系统。为实现流域梯级水库综合效益最大化,构建了多目标协同调度体系。系统梳理梯级水库多目标运用需求,构建协调调度运行约束库,厘清多目标运用约束间关联与制约关系。以梯级水库总发电效益最大为调度目标,将防洪、航运、下游供水和生态等目标转化为约束条件,建立了梯级水库群多目标优化调度模型。采用约束松弛法生成非劣解集,利用改进的动态规划方法——增量动态规划方法(IDP)对多目标联合优化调度模型进行求解,有效避免了线性规划法建立的优化模型难以反映水库调度过程中的强非线性因素,以及非线性规划法对大规模优化问题进行求解存在着收敛特性不稳定的缺点。

2 联合调度实践

通过长期技术积累与实践,梯级水库联合调度工作顺利开展,在防洪、生态、发电、航运等方面取得了显著成效[26]。

2.1 气象水文预报

依托完备的监测站网与气象水文预报技术体系,梯级水库长中短期全时间尺度整体预报效果较好。2015~2021年间,在短期预报方面,长江上游流域超20 mm降水过程24 h平均预报准确率高达56%,溪洛渡、三峡水库24 h预见期入库流量平均预报精度分别为97.65%,97.93%;在洪水预报方面,溪洛渡、三峡水库平均洪峰预报精度分别为97.33%,94.95%;在中长期预报方面,溪洛渡、三峡水库平均月径流预报精度分别为86.61%,84.82%。精准气象水文预报为梯级水库联合调度工作开展提供了有力支撑。2021年在白鹤滩水库初期蓄水期间,充分运用多时间尺度耦合预报技术优势,根据长期预报制定初期蓄水保障整体方案,明确了梯级水库在蓄水保障工作中运行策略;滚动开展中期预报优化阶段性蓄水节点,调整梯级水库运行方式;在蓄水关键期精细化制定短期预报,为临界状态下梯级水库稳定高效运用及白鹤滩水库蓄水目标实现提供有效助力。

2021年冬季至2022年春季,面对受电区域气温冷暖震荡,保供形势严峻的情况,依托外送线路覆冰预测技术及天气条件与受电区域负荷变化预测预警技术,发布14期受电区域气温预测及4期线路覆冰专题研究,全面覆盖寒潮过程,为寒潮背景下梯级水库电力保供任务顺利完成提供了技术支撑。

2.2 防洪调度

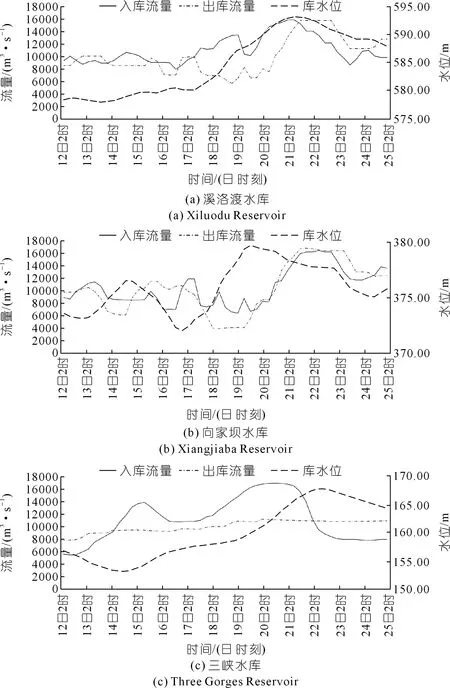

2011~2021年间,梯级水库共开展73次防洪调度实践,成功防御20次长江编号洪水,累计拦蓄洪量2 280.02亿m3。2020年流域性大洪水防御中,通过联合防洪技术体系,优化运用梯级水库防洪库容,三峡水库平均削峰3~4成,梯级水库累计拦蓄洪水369亿m3,占长江上中游水库群拦洪总量60%以上,有效保障了梯级枢纽运行安全和防洪安全;第5号洪水期间将宜昌站约40 a一遇的大洪水削减为常遇洪水,使荆江分洪区免于启用、60万人口免于转移(见图4)。2021年8月下旬为减轻三峡水库防洪压力,统筹长江流域整体防洪形势,科学制定金沙江梯级水库配合拦蓄策略,避免了金沙江洪水与川江洪水遭遇,降低了寸滩洪峰水位,显著减轻了川渝河段和三峡水库库尾的防洪压力[27]。

图4 20200820流域性洪水期间梯级水库联合防洪调度案例

2.3 生态调度

2003~2021年间,梯级水库已连续11 a开展各类生态调度试验共计35次。其中促产漂性卵鱼类自然繁殖生态调度试验19次,促产黏沉性卵鱼类自然繁殖生态调度试验5次,其他各类生态调度试验11次,均取得了较好效果。为保障生态调度试验顺利开展,依托流域梯级水库多目标协同调度体系,优化生态调度期间航运、发电安排。监测数据显示,截至2021年,开展促产漂性卵鱼类自然繁殖生态调度试验期间,宜都断面累计监测到146.73亿颗;其中,2021年监测值为84亿颗,为2011~2020年多年平均产卵量的13倍,创历史新高(见图5)。

图5 三峡水库促产漂流性卵鱼类自然繁殖生态调度试验期间宜都断面监测情况

2.4 航运调度

通过梯级水库联合优化运用,2003~2021年间梯级水库累计补水量3 308.84亿m3,年均增加三峡下游航道水深0.81 m,向家坝下游航道水深0.66 m,有效改善了长江航道通航条件(见图6)。2003年6月18日至2021年12月31日,三峡船闸累计货运量超16.8亿t,2014~2021年连续8 a超1亿t;向家坝升船机累计货运量491.8亿t。汛期梯级水库在保障长江流域防洪安全的前提下,择机开展实时优化调度疏散积压船舶,2020年7~8月流域性洪水期间,约4 500余艘船舶、1 500余万t货物(重点急运物资近700万t)有序疏散过坝,有效保障了航运的安全高效[16]。

图6 三峡船闸逐年货运量统计

2.5 发电调度

开展梯级水库联合优化调度不仅促进了防洪、生态、航运等社会效益的发挥,发电效益同样显著。自1981年葛洲坝首台机组投产至2021年12月31日,梯级水库已累计为社会奉献29 320.17亿kW·h清洁能源,以2020年减排标准测算,折合减少标准煤燃烧8.94亿t,减排CO2、SO2分别为24.39亿t和46.91万t。2020年,通过金沙江下游-三峡梯级水库联合优化运用,三峡电站累计发电量达1 118亿kW·h,创历史新高,同时大幅刷新了巴西伊泰普电站创造的单座水电站年发电量世界纪录。2021年,梯级电站累计承担迎峰度夏、寒潮保供等各项保电任务共计12次,为能源供应提供了坚实保障。

2.6 其他综合利用

梯级水库承担着航运应急调度、居民饮用水保障等综合利用任务。2015年6月,三峡水库实施应急调度为“东方之星”沉船事件救援创造有利条件,出库流量由17 200 m3/s减至7 000 m3/s,受此影响长江中游宜昌至监利河段水位全线下降,宜昌、沙市、监利站水位分别降低3.37,2.43,0.73 m。2014年2月13日,上海长江口水源地遭遇咸潮入侵,应上海市政府要求,自21日开始,三峡水库日均出库流量由6 000 m3/s增加到7 000 m3/s,三峡水库水位下降1.48 m,增加下泄水量6.88亿m3,为咸潮事件应急处置提供了助力。

3 结论与展望

经过20 a研究及调度实践,金沙江下游-三峡梯级水库联合调度体系建设日臻完善,综合效益显著发挥。但在新的发展形势下,同样存在一些不足:一是当前信息获取类型单一,遥感影像、视频监控等信息搜集及应用有限,难以支撑预报调度的精细化需求;二是人工智能、大数据等新一代信息技术在预报业务中应用不足,当前确定性预报水平难以适配电力市场化交易等问题;三是面向流域防洪减灾、新型电力系统等变化环境的梯级水库联合调度技术仍有待持续完善。针对这些问题,后期拟从如下3个方面进一步开展研究工作:

(1) 进一步深化安全发展理念,始终以流域防洪安全为第一要义,继续深入研究变化环境下梯级水库防洪调度支撑技术,强化流域极端气候水文事件预测预警体系,综合提升梯级水库防洪减灾调度能力。

(2) 深入贯彻绿色发展理念,在生态文明建设与“双碳”目标指引下,持之以恒探索梯级水库生态友好型调度方式,面向新型电力系统、电力市场、水风光储联合运用等新形势开展适应性调度方式研究,提升梯级水库在国家能源战略中的履责能力。

(3) 持续加强创新发展理念,研究新技术、新方法在流域气象水文预报、梯级水库联合调度中的应用,探索人工智能、大数据分析、卫星遥感等技术与梯级水库联合调度的契合点,提升预报调度决策支持能力。