中国早期藏书票考略

王波

“关祖章藏书”藏书票

藏书票,一般认为是十五世纪德国人的发明,他们把包含个人标记的纸片贴在书上,宣示对书的主权,其功能类似于中国的藏书印。藏书票的出现与古腾堡活字印刷在德国的推广紧密相关。此前欧洲贵族有着将藏书装上皮面硬封,再烫印书名、姓名和专属纹章的传统。虽然考究,却不经济。随着活字印刷推动图书出版,藏书票这种形式逐渐兴盛起来。

中国人认识藏书票是在清末国门打开之后。华洋交流,第一批接触西方文化的中国留学生中自然有人注意到了这种小小的图文装饰艺术,并把它们引入国内。此后,文化精英、美术家,乃至政界人士都用不同方式对藏书票投以关注。近大半个世纪以来,书籍在全球范围内越来越普及,甚至成了快消品,藏书票实际功能逐渐消失,其作为小型艺术品特别是微型版画的欣赏收藏价值不断被发掘。但有人喜新有人爱旧,中国早期藏书票的文史价值依然存在,甚至愈发凸显。

一

目前已知最早的中国藏书票使用者,普遍认为是关祖章(1894-1966)。此人籍贯广西苍梧,为清朝进士、京张铁路总办关冕钧之子,约一九一○年赴美国留学,回国后历任民国政府交通部工程师、梧州工务局局长、平汉铁路工程处处长等。关祖章有部分藏书存世,上面贴着“关祖章藏书”的藏书票,图案是一位明代书生立在书架前展卷披览,构图精美,并有他在二十世纪一○年代写的某年某月购于某处的题签。从逻辑上看,不能仅基于题签上的购书时间来确认藏书票的使用时间,但目前国内确实据此将关祖章推测为最早使用藏书票的中国人。

另两位比较早期的中国藏书票使用者,分别是做过民国政府外交总长和内阁总理的陆徵祥(1871-1949),以及辛亥革命后历任财政部司长、审计院代院长、中国银行总行总裁、中华懋业银行总经理等职的徐恩元(1885-1926)。不过,陆徵祥使用的两款藏书票,都以他于一九二○年建成的家族墓地“慕庐”为图案,而徐恩元留下的藏书中,部分贴有以北洋政府十二章国徽图案和徐恩元三字英文拼写组成的藏书票。该图案设计于一九一二年,一九二三年才第一次出现在货币上。由于关祖章藏书票可能诞生于二十世纪一十年代初,而陆徵祥藏书票必然晚于一九二○年,徐恩元藏书票则很可能晚于一九二三年。关祖章为中国最早藏书票使用者的推断虽无铁证,也确实有很大的可能性。

此外,德国版画家汉斯·沃科特(Hans Volkert,1878-1945)曾设计过一款中式藏书票,以佛像及清代人物为图案,票主为“霍六吉”。国内藏书票界基于沃科特的创作活跃年代及票面内容,推测“霍六吉”是十九世纪末二十世纪初留学德国的中国人,这是一枚早于关祖章的清代藏书票。但这个判断其实不对,查德国藏书票协会二○○六年会刊,此款藏书票制作于一九二三年。更重要的是,沃科特亦为“霍六吉”做过另一款藏书票,票面上除了“霍六吉”外,还有他的真名“Rudolf Volkert”,票面中下位置标有“HANKOW”(汉口)字样。由此可见,“霍六吉”是一位曾经在武汉生活过的德国人。

将眼光投向域外。日本藏书票研究的先驱斋藤昌三提出过“日本古藏书票”的概念,声称早在一四七○年,日本醍醐寺就有藏书票问世。此物贴在寺庙藏书的内页,写着一些箴语经言,或“门外不出”的文字,这等于把日本藏书票的起源追溯到与西方同一起点。当然,斋藤昌三也承认所谓“日本古藏书票”与西方早期藏书票及现当代世界藏书票并非同宗,且没有往后发展,现代日本藏书票依然是从西方藏书票传承而来的。

国内有人认为,所谓日本古藏书票类似于中国古代藏书牙签。牙签因曾用象牙制而得名,垂挂在卷轴外部,或贴在线装本的函套上,目的是便于索书。朱熹诗云,“老翁无物与孙儿,楼上牙签满架垂”,描绘的正是这样的场景。比较日本古藏书票与中国藏书牙签,二者形态相似,但用法不同。日本古藏书票有些有目录检索功能,有些还真的类似藏书票。“门外不出”之类的字样,跟欧洲早期藏书票上的警语异曲同工。那么,中国有没有与日本古藏书票相近的物件呢?我倒是见过,但那也是晚于关祖章藏书票的东西了。浙江图书馆的创始人邵章(1872-1953)就把線装书函套上的牙签移贴到图书扉页上,上书“倬盦藏书”。这种极其本土的东西与图书馆书标差不多,同时也包含了藏书票的功能。

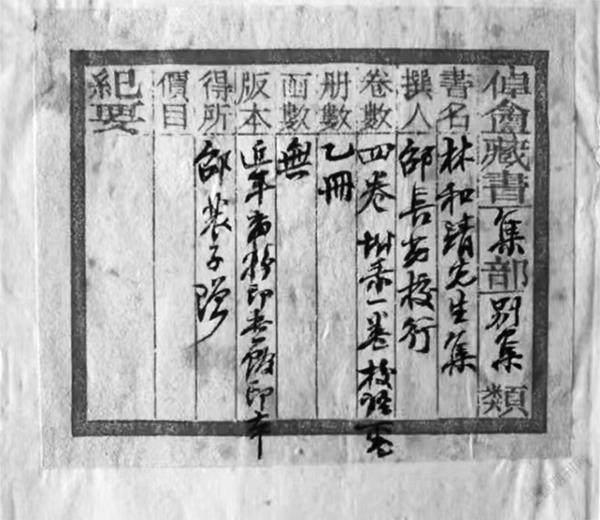

“倬盦藏书”藏书票

二十世纪二三十年代还有几款藏书票也有必要略作介绍。

马来西亚籍的华人伍连德(1879-1969)是中国防疫事业的开创者,剑桥大学医学博士,中华医学会首任会长,长期在国内任公职。他有一款藏书票,以篆书“伍连德书楼”为中心,上下写有英文“WU LIEN TEH LIBRARY”,环绕玫瑰纹饰。其女伍玉玲曾在受访中提到这款藏书票,推测出自其“北京妈”之手(李炳明、王培军《听伍玉玲女士讲述伍连德博士的故事》)。伍玉玲口中的“北京妈”是伍连德的第一任妻子黄淑琼。黄淑琼长期居住美国,主修西方美术和欧洲文化,二人一九○五年结婚,一九三七年黄淑琼因患肺结核在北平去世。针对这款藏书票,有人估测创作时间约为二十世纪二十年代,也无实际证据。

戏剧学者宋春舫(1892-1938)有两款藏书票,一款“春舫藏书”,一款“褐木庐”。“褐木庐”是他一九三一年在青岛建成的藏书楼斋号,宋春舫在这里藏书极丰,此款留有索引编号空白的藏书票很可能与书楼同步完成。另一款“春舫藏书”藏书票的时间不易确认。有人推测“春舫藏书”的时间早于“褐木庐”,理由是“随着他的藏书规模不断扩大,才有了建立私人戏剧图书馆‘褐木庐的想法”(龚晏邦《方寸书香:早期中国题材藏书票》)。但也有人基于“春舫藏书”图案古朴,“颇有汉画像石的味道”,以及宋春舫在《褐木庐藏剧目》中所云“予写褐木庐藏剧目竟,各国剧本粗备,而旧剧独付阙如。二十年秋,重游燕市,始略购求既归海上,复得若干种”,推测“春舫藏书”在褐木庐建成之后(吴兴文《褐木庐与春舫藏书》)。两种推测,后者似更为可信。

综上,二十世纪二十年代末三十年代初可以看成中国早期藏书票发展的一个分水岭。在此之前,藏书票偶有国人使用,却未形成话题,也造成了考证上的诸多困难。在此之后,藏书票作为一种图文艺术逐渐通过报刊传媒走入公众的视野。

二

一九三三年十二月,作家叶灵凤在《现代》杂志上刊载了文章《藏书票之话》,对藏书票的特征、发展小史、制作方法等作了介绍。文末,叶灵凤不无得意地写道:“关于藏书票的介绍,这大约是第一篇文字。”此后的一两年内,叶灵凤陆续在《万象》《文艺画报》等杂志发表了《现代日本藏书票》《书鱼闲话》等文章介绍藏书票。而在一九三三年《藏书票之话》一文刊出前,他还为自己设计刻制了自用“凤凰”藏书票。以至于有人认为,“说起藏书票在中国的普及,启蒙者当仁不让是叶灵凤”(谢其章《叶灵凤〈完璧的藏书票〉的怪论》)。

但事实上,叶灵凤并非国内最早在公共媒体上谈论藏书票的人。早在一九二七年,《上海画报》上就曾两次提到过藏书票。这两处文字虽短,却鲜活地体现了当时文化界对藏书票的认识过程。

一九二七年十月十八日的《上海画报》上有一则新闻,刊登了邵洵美的侧脸肖像,并配文字称:“记洵美的书。文学家邵洵美先生,将创一书店,店址在静安寺路斜桥,与真善美书店、云裳公司相近,亦即与君住宅相近也。闻发行之书,以君之自著者为多,封面皆印自画之像,故曰洵美的书,如上图。”

这段简讯目的是介绍邵洵美将开一家书店(金屋书店),书店主要发行邵洵美自己编著的书,并称书上都会印邵洵美的这幅自画像,名曰“洵美的书”。但几天后的《上海画报》(第286期)作了更正:“二八二期本报所刊邵洵美君画像,乃张道藩君在巴黎为邵君所作。君为文学家,藏书甚富,即以此画像制版,印成书标(bookplate)每册帖一枚,以资识别,非印于其著作中也……”这则更正有两层意思:一是提到邵洵美的那幅肖像并非自畫像,乃张道藩所作;二是澄清这幅带有画像和“洵美的书”的是“书标”(bookplate),其功能是贴在书上以资识别,不是印在著作版权页的版权票。

回头再说叶灵凤。叶灵凤发表《藏书票之话》前,曾和一批同好分享了他的藏书票收藏。此事记载于傅彦长一九三三年八月九日的日记中:“在叶灵凤寓所,阅Ex Libris,同在一室者有巴金、林微音、施蛰存、杜衡。”施蛰存当时是《现代》杂志的主编,《藏书票之话》刊于《现代》杂志显然与这次聚会有关。另外,虽然没有书面证据直接证明施蛰存使用藏书票是受叶灵凤的影响,但从上述材料看,这种影响应该是客观存在的。施蛰存曾用过四款藏书票,堪称国内实际使用藏书票种类最多的老一辈文人。第一款据其自述,用于抗战之前而今不可得,另外三款分别是“施蛰存无相庵藏书之券”,以及两件画面取材自美国画家肯特为《保罗·班杨》所作插画的“施蛰存藏书”。

藏书票在英文中叫“bookplate”,其票面常标注以拉丁文“Ex Libris”,意即“我的藏书”。邵洵美将“bookplate”翻译成“书标”,叶灵凤则译为“藏书票”。刊登了叶灵凤藏书票文章的施蛰存却在一九三四年自己写的文章《买旧书》里称其为“藏书贴”:“买旧书还有一种趣味,那就是可以看到各种不同的题字和藏书贴(Ex Libris)……藏书贴是西洋人贴在书上的一张图案,其意义等于我国之藏书印,由来亦甚古。”公允而论,“藏书贴”的译法不算坏,它和藏书印非常对应,衬托了“贴”的动作和依附方式。但后来,施蛰存不知出于何种考虑,又将自己的一款藏书票在票面上标为“藏书之券”。

时至今日,“藏书票”已经成为通行译法,不可撼动。这要归功于叶灵凤,以及更早的来自日本的汉字翻译。

虽然叶灵凤被推崇为中国藏书票的启蒙者,是“中国的斋藤昌三”,但论及中国谁对藏书票研究最为精深,不能不提唐弢。唐弢一九四八年十二月八日在《大公报》上署名“风子”,发表《藏书票》一文,代表了国人对藏书票认知的新高度。这篇文章隶属于唐弢在那一时期精心雕琢的“书话”文章,聚焦书边掌故,凝练清畅,颇具大师气息。在千字短文中,唐弢充分展现了他对藏书票的广阔了解,介绍了藏书票的形制、起源、用法,提出了德国藏书票“构图严谨”、装饰风格浓重,意、法两国藏书票受洛可可影响大,英国重于纹章而“素崇保守,图案单纯”的不俗观点。同时,唐弢也介绍了当时新兴木刻运动产生的一批木刻藏书票,指出它们“大多着重于图案,试作方面,并非真为藏书”,“而在内容方面,志在保持东方趣味”,“倒也是别开生面的”。

唐弢还提及郁达夫有藏书票,但是目前谁都没见过,成为一桩历史悬案。

三

晚近几十年来,中国藏书票,特别是以小版画形式拓印的藏书票,在推介过程中往往会祭出鲁迅的大旗,强调鲁迅是藏书票在中国传播的重要支持者。所以关于鲁迅与藏书票的关系,需要做一些澄清。

《鲁迅全集》中提及“藏书票”三字的共有三处—一九三○年六月十三日的日记,“夜往内山书店买《藏书票之话》一本,十元”;一九三六年三月二十三日日记,“得唐英伟信并木刻藏书票十种,午后复”,以及当天给唐英伟的回信“十三日信并藏书票十张,顷已收到,谢谢”。其中,《藏书票之话》就是上面提到的日本人斋藤昌三关于藏书票的研究性画册,唐英伟是当时广州市立美术学校的学生,版画集《木刻界》的主编。根据上海鲁迅纪念馆馆藏清点,鲁迅在世时共计收藏了二十四枚藏书票。这些藏品不光包括木刻青年唐英伟的习作,还有一些欧洲和日本的藏书票。

蹊跷的是,鲁迅在一九三四年编印出版外国版画集《引玉集》时,里面收录了苏联版画家毕斯凯莱夫很典型的一款藏书票,却不用藏书票的称呼,另行标注为“藏书图记”,值得推敲。

如前所述,二十世纪三十年代中国玩藏书票最起劲的人是叶灵凤。鲁迅和叶灵凤思想立场有差异,爱好却出奇相近。两人均为作家,又同喜版画和文图艺术。叶灵凤曾撰文《献给鲁迅先生》,对两人关系作单方面陈述:

我和鲁迅之间,说来古怪,这是他人所不易看出的,好像有一点冲突,同时又有一点契合。我有一个弱点,喜欢买一点有插图的书和画集放在家里看看,这弱点,他老先生好像也有。但我另有一个弱点,我早年是学过画的,看来技痒便也信手仿作几幅,他老先生虽然也画无常鬼,但对我的画却不肯恭维,于是天下便多事了。

……

我与鲁迅先生在各种场合下也先后见过几面,我认识他,他大约也认识我,但是从不曾讲过话。近年偶尔遇见,他老先生虽然“丰采依然”,可我早已唇不红,齿不白,头发也不光了。我以为早已各捐旧嫌,你印你的木刻,我玩我的藏书票,两不相犯,谁知读了《花边文学》,才知道“天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期”,倒使我又要担心起来了。

二十世纪三十年代的鲁迅是新兴木刻运动的导师,而叶灵凤因为热衷藏书票,也成为“中国的斋藤昌三”。“你印你的木刻,我玩我的藏书票”,说的恰是这个格局。一九三三年十二月,叶灵凤刚刚在施蛰存主编的《现代》杂志上发表《现代藏书票种种》一文,系统介绍藏书票这个对中国人来说的新鲜玩意。而这段时期的鲁迅和施蛰存也在《申报·自由谈》上有场笔墨官司。所以,无论对叶灵凤还是施蛰存,此时的鲁迅应当都没多少好感。而且,叶灵凤介绍的藏书票知识,对于三年前就看过斋藤昌三《藏书票之话》的鲁迅来说,大概也都属于常识。

一九三四年三月,《引玉集》结集出版,其中的“后记”落笔于当年的一月二十日。鲁迅写道:“对于木刻的绍介,已有富家赘婿和他的帮闲们的讥笑了。但历史的巨轮,是决不因帮闲们的不满而停运的。”这里的富家赘婿,揶揄的是盛宣怀的孙女婿邵洵美,帮闲则直接指向一九三四年元旦在邵洵美创办的《十日谈》上写文章批评鲁迅木刻好古的杨天南。不过,鲁迅说的不是“帮闲”,而是“帮闲们”,叶灵凤在鲁迅心中大概也被归为此列。况且,彼时正是叶灵凤第一篇藏书票文章传播效应最强的时间窗口,鲁迅将《引玉集》中选录的毕斯凯莱夫藏书票改称“藏书图记”,而非如日记里那样直呼藏书票,极有可能是刻意地拉开距离。

四

介绍完了使用者与推介者,再来看看早期中国藏书票的设计者。

一九三四年,时任广州市立美术学校美术系教师的李桦(1907-1994)响应鲁迅新兴木刻运动的号召,带领一群志同道合的学生成立了“现代创作版画研究会”。现代版画会在鲁迅的亲自指导下发行了会刊《现代版画》,从一九三四年到一九三六年共出了一十八辑。其中有两辑印载过藏书票,分别是一九三五年五月的第九辑和一九三六年五月的第十八辑。其中,第九辑還是“藏书票特辑”,集中刊印了十一种藏书票。

从一九三五年到抗日战争全面爆发,现代版画会成员们创作的藏书票种类数,《中国藏书票史话》一书的作者李允经曾专文作过总结,勘定共计三十九种,“其中李桦5枚,赖少其6枚,唐英伟13枚,陈仲纲5枚,刘宪3枚,刘仑2枚,张在民2枚,潘业2枚,潘昭1枚”(李允经《鲁迅和中国藏书票史话》)。但囿于材料和时代所限,其勘定可能并不十分准确。

现代版画会创作的藏书票总数量,可以通过以下门类分步统计。第一,现代版画会会刊《现代版画》共刊载了一十三种藏书票。其中李桦一种、刘宪三种、潘业一种、陈仲纲一种、张在民二种、潘昭一种、赖少其三种、唐英伟一种。第二,鲁迅收到的赖少其赠予的个人版画集《诗与版画》,其中包含以老鼠偷米为图案的“少其书票”一种。这件事载于鲁迅当天的日记:“午后得李华(鲁迅笔误,应为‘桦)信并赖少其及张影《木刻集》各一本。”(1934年12月25日)第三,鲁迅收到唐英伟寄赠的十种木刻藏书票,它们均为唐英伟创作,此事记入鲁迅日记(1936年3月23日)和给唐英伟的回信。藏书票收藏家吴兴文在一九九五年赴香港面访唐英伟时,唐英伟回忆自己曾在一九三六年创作了一部《藏书票集》,“内收十款藏书票,手拓五十本,可说是中国第一本藏书票集。其中一本送给鲁迅,并且只有少数几本送到朋友手上,其余的都毁于战火”(吴兴文《我与藏书票》)。

问题来了。唐英伟回忆自己装订、“内收十款藏书票”并且送给过鲁迅一本的《藏书票集》,与鲁迅收到的十种藏书票是什么关系?首先可以确认,鲁迅并未收到唐英伟装订成册的《藏书票集》。因为把“鲁迅生前珍藏的中国现代木刻作品全部蒐集于此”“原来一些成集的封面等装帧……均一并收入”的巨型画册《版画纪程》里没有这部《藏书票集》,倒是在《版画纪程》第五册“木刻作品散页”子目下,收录了唐英伟上述的十款木刻藏书票,以及一九三六年三月十三日唐英伟寄藏书票给鲁迅的信封。

那么,唐英伟的《藏书票集》是否真实存在呢?据我所知,国内文献只有吴兴文在回忆唐英伟的文章中以文字形式提到过这个《藏书票集》,至于票集原貌,一直未有人声称得见。但是我在日本买到一套《青森豆本别册》,是曾在一九三五年前后与李桦、唐英伟等人均有书信往来的日本版画家佐藤米次郎于一九六一年制作的藏书票复制迷你书。这套《青森豆本别册》内分四册,其中“中国篇”别册内的第一幅图片,即是唐英伟的《藏书票集》封面图影,上面还有题款“佐藤米次郎先生指正,英伟敬赠”。由此证明,唐英伟《藏书票集》确实存在,他回忆的“只有少数几本送到朋友手上”,就包括远在日本的佐藤米次郎。

因此,唐英伟《藏书票集》内的藏书票极可能是,或绝大多数内容是《版画纪程》中的十款散票。而唐英伟或许是将散票寄给鲁迅后,再装订成票集。只因年代久远,记忆失真,才误以为当年寄给鲁迅的是装订过的集子。

上述三类共计二十四种藏书票(不包括佐藤米次郎《青森豆本别册》中唐英伟创作的“俞福亲 1936”)均被鲁迅收藏,并全部收录于《版画纪程》中。但现代版画会创作的藏书票并不止于此,他们还在一九三五年前后与日本版画组织有过通信往来,邮寄交流了一批藏书票给佐藤米次郎,并以原作原拓形式刊载在佐藤米次郎主编的一九三六年第一回和第二回《趣味之藏书票集》上。

现代版画会成员就创作了上述藏书票吗?应当说基本覆盖,但尚有漏网之鱼。截至目前我能找到的其他线索有两条。一是《版画纪程》收录的一九三六年“全国木刻流动展览会总目”记录了一位叫“常踏青”的人有一款藏书票作品;唐英伟参展的系列藏书票作品中,有一款“英毅藏书票”也不曾见过。只是岁月流逝,这两款藏书票被发现的可能性几乎为零。

之所以花力气厘清现代版画会成员的藏书票创作情况,盖因以李桦为代表的这批版画艺术家,是鲁迅倡导的中国新兴木刻运动的旗手。他们是中国藏书票设计群体中,以版画形式创作藏书票的历史先驱。

但是,中国藏书票设计史上还有另一群“失踪者”。

前几年出版的《华东师范大学西文藏书票图录选刊》一书中,共刊录六十六种个人藏书票。其中圣约翰大学政治学系两位外国教授—唐纳德·罗伯茨(Donald Roberts)与赫利·麦克尼尔(Herley Macnair)的藏书票,均以中国传统建筑为图案,并题有“含英咀华”“开卷有益”等励志古语。更为重要的是,两款藏书票右下方均有“W. M. P”的画押,说明出自同一艺术家之手。

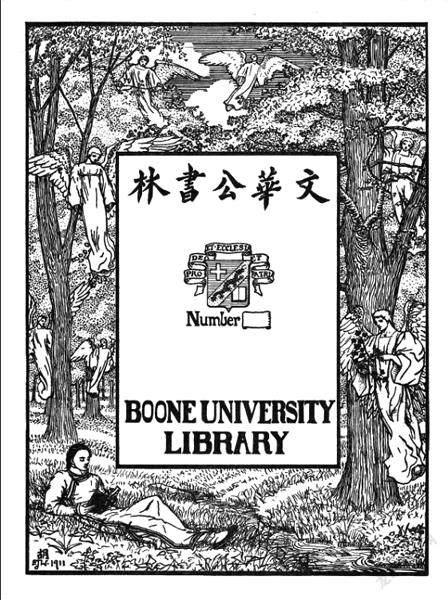

武昌文华大学图书馆藏书票“文化公书林”

这两款藏书票与中国藏书票之“祖票”关祖章藏书票,存在高度相似之处。包括画面主题充分中国化、有黑色边框、线条严谨、文字规整等。这些特点,与现代版画会成员创作的藏书票完全不同,却与美国黄金时期的藏书票艺术风格极为接近。如果他们是,或部分是中国人的话,则证明二十世纪三十年代以前,在上海、北京等城市就已经出现了职业的华人藏书票设计工匠。事实上我还在更早的武昌文华大学图书馆藏书票“文化公书林”上,找到“胡,EJW,1911”的设计画押标记,那几乎可以断定是一名中国籍的藏书票设计师。

这些接受商业订制的中国藏书票设计艺术家,隐藏在历史的缝隙中,却艺贯中西,等待被我们发现。