数字人文中的可视化

罗煜楚,吴昊,郭宇涵,谭绍聪,刘灿,蒋瑞珂,袁晓如,2

1. 北京大学智能学院机器感知与智能教育部重点实验室,北京 100871;

2. 北京大学大数据分析与应用技术国家工程实验室,北京 100871

0 引言

信息技术的发展促使社会发生了深刻的变革,推动了学术研究中数据驱动的第四范式的诞生。自然科学领域很早就开始了对大规模数据驱动的研究,如天文学家对大量观测数据进行收集和分析,从而发现关于宇宙的新知识。近年来,社科人文领域也逐渐发展了数据驱动的研究方式,传统的人文学科在信息技术的支持下走向大数据,形成人文学科与计算机学科的交叉领域——数字人文(digital humanities)[1]。

在信息技术之中,可视化作为一种与人联系格外紧密的技术,在数字人文研究中一直饱受关注。近年来,可视化在国际数字人文大会的摘要与标题中词频排名第一[2]。本文分析数字人文领域研究中可视化技术的应用与发展。

1 可视化与数字人文

可视化与数字人文都是在计算机发明后才正式形成的学科,但可视化与数字人文之间的联系可以追溯到更早的时候。在计算机发明之前,传统人文学科和传统的可视化方法已经有了许多交集。早在数千年前,人们就已经开始使用图形图像表达数据,创作出了地图这类原始的可视化作品,随着文明的发展,也出现了越来越丰富的可视化方法,在各类统计图表被发明后,可视化与人文学科的合作变得更加深入。20世纪计算机的发明带来了强大的计算能力,并赋予了传统人文学科与传统可视化图表新的生命形式,可视化学科与计算人文学科也碰撞出了新的火花。本节从可视化与数字人文的历史谈起,介绍可视化学科与数字人文的发展沿革,并总览性地介绍当今可视化在计算人文研究中的现状。

1.1 可视化的发展历史

可视化的历史可以追溯至史前时期。史前时期人类已经通过编制绳结、刻画图形等形式对他们的社会生活进行有效记录。巴比伦人在公元前6世纪就开始制作黏土板地图,记录巴比伦周围的城镇、河流等地理信息,这也是现存最早的地图。随着经济社会发展,人们需要使用更加精细的地图来管理城市和国家。例如,南宋《平江图》石碑详细记录了南宋时期苏州城的城市布局,是目前已知最古老的刻有城市地图的石碑。

从18世纪末期开始,可视化的先驱者发明了更加丰富的可视化形式,用于分析日益复杂的经济形势变化、讲述历史事实等,并将其应用于政治、经济、历史等领域的写作中,以更好地分析数据和支持观点。苏格兰工程师威廉·普莱费尔(William Playfair)发明了折线图、柱状图和饼图等可视化类型,他设计了用于比较英国、丹麦与挪威进出口数据的折线图,清晰地展现了国家间贸易额的变化和贸易顺逆差的变换。法国工程师查尔斯·约瑟夫·米纳德(Charles Joseph Minard)于1869年出版了著名的拿破仑行军信息图,详细展示了法国军队的进军过程和损失情况,并展示了地形和天气对战争结果造成的影响,此外,他还通过在地图上绘制流图表现国家间的贸易情况和人口迁移等经济社会议题。

随着20世纪70年代计算机显示技术的发展和80年代超算模拟、医学等领域大量数据的产生,人们对探索大规模科学数据有了强烈的需求,科学可视化也随之产生和发展。1987年,美国国家科学基金会首次以科学可视化为主题举办了会议,给出了科学可视化的定义,并提出了科学可视化的需求和发展路径[3]。此后,可视化的用途很快被拓宽到了对抽象数据的展示与分析,从而诞生了信息可视化[4]与可视分析[5]的概念。人文社科数据作为常见的抽象数据形式,也是信息可视化与可视分析中重要的研究对象。

现在的可视化技术更强调借助计算机的能力,帮助人们更好地解决数据任务。可视化将人与计算机共同包含在内的数据分析流程及其高效的信息传递能力能够在数字人文研究中发挥重要作用。

1.2 数字人文历史与现状

数字人文概念的前身是“人文计算”(humanities computing)[6]。在计算机被发明之后,人文学科的研究者敏锐地观察到了计算机快速处理数据的能力,从而提出人文计算方法,即利用新兴计算工具辅助传统的人文研究。在世界第一台通用计算机诞生仅仅3年之后的1949年,罗伯托·布萨(Roberto Busa)获得了国际商业机器公司(International Business Machines Corporation,IBM)创始人托马斯·约翰·沃森(Thomas John Watson)的支持,开始尝试使用计算机为海量文本编制词语索引(index),这也是人文计算实践的开端[7]。

近20年来,随着计算机技术与多媒体技术的发展,计算机的存储与运算能力更加强大,在文本之外,人文研究中的大量图片、音频与视频等多媒体信息也可以被计算机处理与分析。计算机的能力早已不再局限于简单的统计与计算,在计算机领域,可视化与可视分析、数据挖掘、知识推理、智能检索等数字技术都能与人文学科碰撞产生新的火花,计算机参与了人文学科研究的各个阶段,计算机学科与人文学科的交叉使人文研究进入新阶段——数字人文时代[1]。

数字人文科研社区的形成可以追溯到人文计算时代,1964年IBM在美国约克城高地(Yorktown Heights)组织了关于人文计算的研讨会,并出版了《文学数据处理会议论文集》(literary data processing conference proceedings)[6]。20世纪80年代,陆续出现了关于人文计算与数字人文的学术组织、期刊与国际性会议,如文学和语言计算协会(Association for Literary and Linguistic Computing,ALLC)、计算机与人文协会(Association for Computers and the Humanities,ACH)、《数字人文季刊》(Digital Humanities Quarterly,DHQ)等。2002年于德国图宾根大学(Tuebingen University)举办的文学和语言计算协会与计算机与人文协会联合会议(ALLC/ACH),发起了成立数字人文组织联盟(Alliance of Digital Humanities Organizations,ADHO)的讨论,尝试协调整合世界多个地区的数字人文组织与会议。2005年,ADHO正式召开了第一次大会。经过数年的发展,ADHO吸收多个区域性数字人文组织,覆盖欧洲、美洲的主要区域,亚洲、非洲也有部分数字人文组织加入,成为当前国际上最具有权威性与代表性的数字人文组织[8]。ADHO每年组织开展一次国际数字人文大会(DH Conference),收录长文、短文、海报等不同形式的发表物。

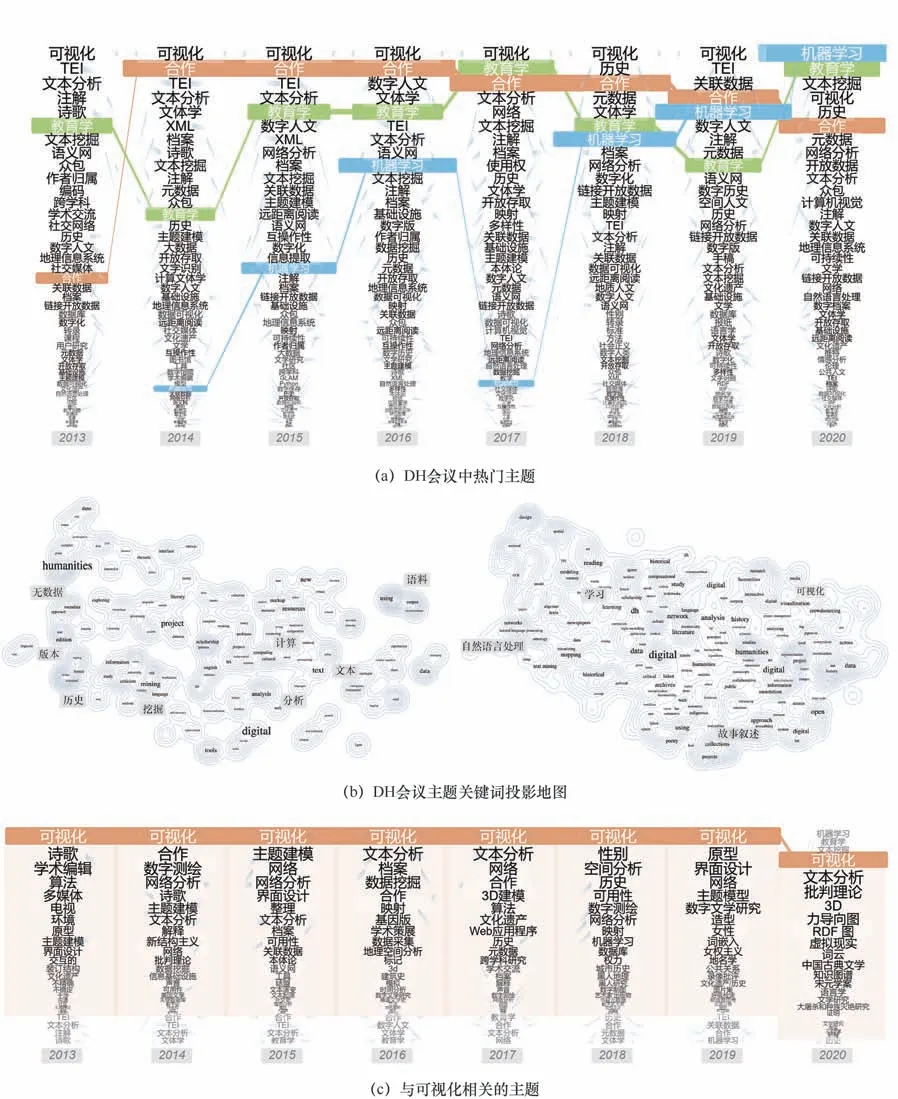

ADHO的国际数字人文大会是具有代表性的大规模数字人文会议,通过对其内容进行检查,可以了解当前数字人文研究的发展情况。笔者从卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University,CMV)的数据库中爬取了2013年至2020年国际数字人文大会的所有发表物信息,共3 043个条目。每个条目都包括作者、主题、关键词、摘要等属性。通过统计每年的发表物数量可以看到,大会的规模保持着较快的增长速度。为了展开更具体的分析,笔者从发表物的属性中提取了研究主题的关键词,利用可视化中的平行词云方法[9]分析每年大会发表物中研究主题关键词分布的变化情况(如图1(a)所示),在代表年份的每一列中,出现次数越多的关键词排名越靠前,且字号越大。除了可以发现可视化(visualization)一词一直居于高位之外,笔者高亮标出的合作(collaboration)与教育学(pedagogy)也是数字人文研究中的热门,而机器学习(machine learning)在最近几年词频排名突飞猛进。除此之外,笔者还使用词向量嵌入与t-分布邻域嵌入算法(t-SNE),绘制了每年的研究主题关键词投影地图。对比2006年至2020年的关键词投影地图(如图1(b)所示),笔者发现许多与传统人文学科相关的关键词及计算(computing)、语料(corpus)等与人文计算中经典方法相关的关键词始终出现在投影地图中。从2014年开始,网络(networking)、建模(modeling)、编码(encoding)、合作(collaborative)等主题逐渐受到更多的关注,这也体现了数字人文研究中数据与方法的丰富与完善,而在2020年的投影图中可以看到可视化(visualization,visualizing)、自然语言处理(natural language process)等主题开始出现。这些现象体现了数字人文领域的研究重心变化及多学科融合的大趋势。

1.3 坚持应用需求引导数据开放

近年来,多方面促成可视化与数字人文学科交叉快速发展。一方面,信息技术的不断发展使复杂数据的数字化与计算处理成为可能,同时众多人文学者的持续努力使数字化的人文数据持续增长,这些数据使人文学者的研究空间变得更加广阔,但复杂且庞大的数据也对数字人文的研究提出了新的挑战。更多更复杂的数据使学者们更难理解数据中的关键信息,也更难做出决策,调整参数,操纵算法处理数据。为了使人和机器更有效地参与数据分析协作,人文学者不断探寻更好的可视化方法和工具,以搭建更好地连接人与机器的桥梁,提高人机协作的效率。另一方面,从可视化研究者的角度,数字人文领域中出现的新数据和新任务也向可视化领域提出了新需求与新挑战,激励着更多的可视化研究者进行与数字人文相关的可视化方法研究和工具开发。同时随着数据公开性与方法易用性的增长,艺术家、数据记者与社会大众等群体也能够更好地参与进来,使用可视化的工具和数字人文中的数据进行探索与创作。

近10年来,可视化与数字人文的交叉已经形成了一股显著趋势。在国际数字人文大会中可以发现,近10年可视化的词频都稳居前列(如图1(c)所示)。在平行词云图(如图1(c)所示)中展开可视化一项,可以总结出在数字人文中与可视化关联较强的八大主题为:文学研究、文本分析、历史研究、网络关系分析、知识表达、古物保存、时空分析以及文化研究。

图1 使用可视化分析历年DH会议出版物的总体情况

2 数字人文中的可视化

可视化在数字人文中的应用场景复杂多样。在数字人文研究中,可视化方法需根据数字人文的任务与数据特性来确定。此外,被使用的可视化方法也受研究者的知识背景和个人偏好的影响。本节从可视化在数字人文中参与的任务、可视化在数字人文中处理的数据以及可视化在数字人文中不同的使用视角3个角度剖析可视化在数字人文中的应用情况。

2.1 可视化在数字人文中参与的任务

数字人文中的任务种类繁多,在讨论可视化在数字人文中参与的任务时,笔者选择一种抽象的任务分类方法,以便在较短的篇幅中更加全面地分析问题。数字人文的整体研究流程包括3个阶段,分别为数据收集、数据分析、结果展示。

数据收集指数据的采集录入与标注加工等任务。在此类任务中,研究者需要将原本非数字化的材料电子化。例如实体书籍的录入或雕塑作品的扫描建模,或初级数字化材料的加工(如文本识别)等。在数据收集的过程中,可视化本身虽然是一种信息输出的方法,但其根本作用是辅助用户与机器的交互,从而将用户的知识凝结在最终的加工结果之中。一方面,可视化能较好地对信息进行简化与转换,降低标注的门槛,使专业性不那么强的用户也能参与数据收集的工作,为数字人文中的众包(crowdsourcing)[10]提供强大的支持。另一方面,可视化能高效地使用图形向用户反馈录入与标注的数据结果,使用户能及时检查数据是否符合预期,能更容易地发现数据或标注中的错误。

在数据分析阶段,人文学者借助计算机高效的计算能力,结合人文专业知识,进行数据驱动的分析与研究。而可视化正好可以作为用户与计算机之间的双向桥梁,有机地将用户的领域知识与计算机高效的计算能力相结合。在可视分析的过程中,用户基于可视化结果和自身专业知识不断做出决策(decision making)[11],通过与可视化界面交互向计算机发出指令,而计算机也根据用户的决策不断地计算并展示新的可视化结果。在循环迭代的过程中,用户不断加深对数据的理解,最终从数据中得到结论。

在最后的结果展示阶段,研究者需要向学术社区高效地传达自己的研究结论,或使用偏向故事叙述或艺术展示的方式向大众宣传结果。可视化此时被作为一种高效的信息输出手段。可视化的优点不仅在于更高的信息密度与更快的信息传输速度,同时图形化的结果展示也更加有趣易懂,能让不具备专业背景的大众更愿意、更容易理解人文学者的成果,在教育科普领域起着重要的作用。

2.2 可视化在数字人文中处理的数据

本节分析数字人文研究中可视化应对的数据形式。数据的形式在很大程度上直接决定了可视化的类型。从广泛的可视化定义来说,应对简单统计数据的统计图表必然是数字人文研究中最为常见的可视化形式,但此类图表的应用早已是学术写作中的惯例,故不对此进行讨论。

首先,文本可视化是数字人文中应用最多的可视化类型,在2019年的国际数字人文大会中,有68篇与可视化相关的长文,其中32篇都是与文本可视化相关的,占比高达47%。文本可视化应用广泛的原因首先在于人文研究中文本材料的普遍性,同时文本的非结构化特征使研究者难以使用完全自动化的方法完成任务。在数字人文研究中,针对文本数据中字、词、句、篇、主题等不同层次有不同的分析任务,但总体来说,可以将这些文本分析任务按照所分析的细节程度分为近读与远读两种类型,对应地,文本可视化也能被分为近读与远读两种可视化[12]。近读是一种关注文本中语言自身结构的分析方式,包括实体分析、文字特征分析和文字复用分析等,近读可视化往往在不丢失文本细节的情况下突出展示任务关注的部分,如使用不同颜色、不同大小的图标符号对“白底黑字”的原始文本进行增强,或使用交互方法与多视图提高用户的阅读效率。例如Jänicke S等人[13]为了比较多个版本的文本,使用了一种变化图的可视化形式突出不同版本间文字的异同(如图2(a)所示)。而在远读中,研究者更加关注文本总体特征与性质,往往先通过各类统计方法与数学模型总结抽象文本的特征,然后进行视觉展示。远读可视化常包含像素、词云、地图等抽象形式,如在Keim D A等人[14]对杰克·伦敦(Jack London)两部小说的可视化中,使用颜色编码了小说不同章节中用词的丰富程度(如图2(b)所示)。

图2 数字人文中对文本数据进行可视化的例子

除文本外,网络关系数据与地理时空数据也是数字人文中较多通过可视化方法被分析的对象。这两种数据本身较高的复杂性给予了人文学者更多使用可视化方法的动力。

数字人文中的网络关系数据多提取自文本,包括人物关系、家谱族谱、知识图谱等。在对网络关系数据进行可视化的过程中,使用符号与线条代表图中点与边的点边图(node-link)是一种最常见的方式。点边图的编码方式简单易懂,其中可以设置不同的位置布局方法和附加编码方式,使其能应对不同的任务场景,呈现不同的效果。例如Canon C等人[15]在使用点边图对气候传播学的学术合作关系(如图3(a)所示)进行可视化时,使用了颜色与大小的视觉编码及力导向的方法,使代表相似概念的点聚集在一起。而Mcguffin M J等人[16]将点边图以分层布局排布,则能较好地完成家族树的可视化任务(如图3(b)所示)。在点边图之外,矩阵(matrix)也是常见的图可视化方法,在矩阵中,常使用矩阵格点的颜色对关系是否存在或关系的权重大小进行编码。相比点边图,矩阵可视化更加整洁,空间利用率更高,但在与路径相关的关系分析任务中其表现明显逊色于点边图。

地理时空数据是包含地理空间位置与时间信息的数据,在研究与历史、地理等相关的数字人文中较为常见。数字人文中的地理时空数据有两种常见的来源。一类数据来源于文本,主要是从文本中提取的地名实体或时空事件,这种数据需要通过额外的先验知识才能映射到地理空间中,如从古地名对应到目前现实的地理坐标。从文本中提取的地理数据通常规模较大,可能达到数万个地名实体。例如在参考文献[17]中,学者通过从1839年至1922年巴黎的城市目录中提取400万个人名与地址,重构了19世纪的巴黎市地图。在应对此类数据时,数字人文学者往往使用现有的地理信息系统(geographic information system,GIS)进行数据可视化,使用符号与图标编码数据,在地图中分析数据中的地理分布、群体移动趋势,或随时间改变的数据特征等。例如Donaldson C等人[18]使用地图上的热力图分析文本中描述英国湖区不同景点的用词偏好。另一类数据来源于图像数据,如古代手绘地图,此时常需要对手绘地图进行变形,使其与现有地图对齐,然后开始分析任务。El Khatib R等人[19]对古籍中的手绘古巴比伦地图变形,使其与今天的世界地图对齐。

除了上面讨论的3种数字人文中常用于可视化的数据类型,数字人文中还有图像、声音、三维模型,乃至更多与具体领域相关的数据形式,但是针对这些数据的可视化方法远不如前3种常见数据类型成熟。但即使在3种较为常见数据类型的可视化应用中,数字人文中对具体可视化技术的使用与可视化领域中对方法与工具的研究之间依然存在沟壑,人文学者由于缺少可视化的知识与经验,往往难以选出最有效的参数或方法来完成任务。Grandjean M等人[20]提到在处理网络关系数据时,人文学者常常无法找到合适的可视化技术改善图中严重遮挡的问题,同时也常忽略图布局与分析任务的匹配性,这一类问题降低了可视化在数字人文研究中的有效性。同时,这一类问题也对可视化领域提出了新的需求,暴露了当前许多可视化工具无法支持灵活匹配任务的可视化创建,或对编程技能与可视化专业知识依赖过高的问题。因此,当前可视化工具的发展还存在巨大的进步空间。

2.3 可视化在数字人文中不同的使用视角

可视化在数字人文中的使用也受使用者知识背景和兴趣偏好的影响,本节分别从数字人文学者、可视化研究者以及艺术家的角度探索若干可视化与数字人文结合的案例。

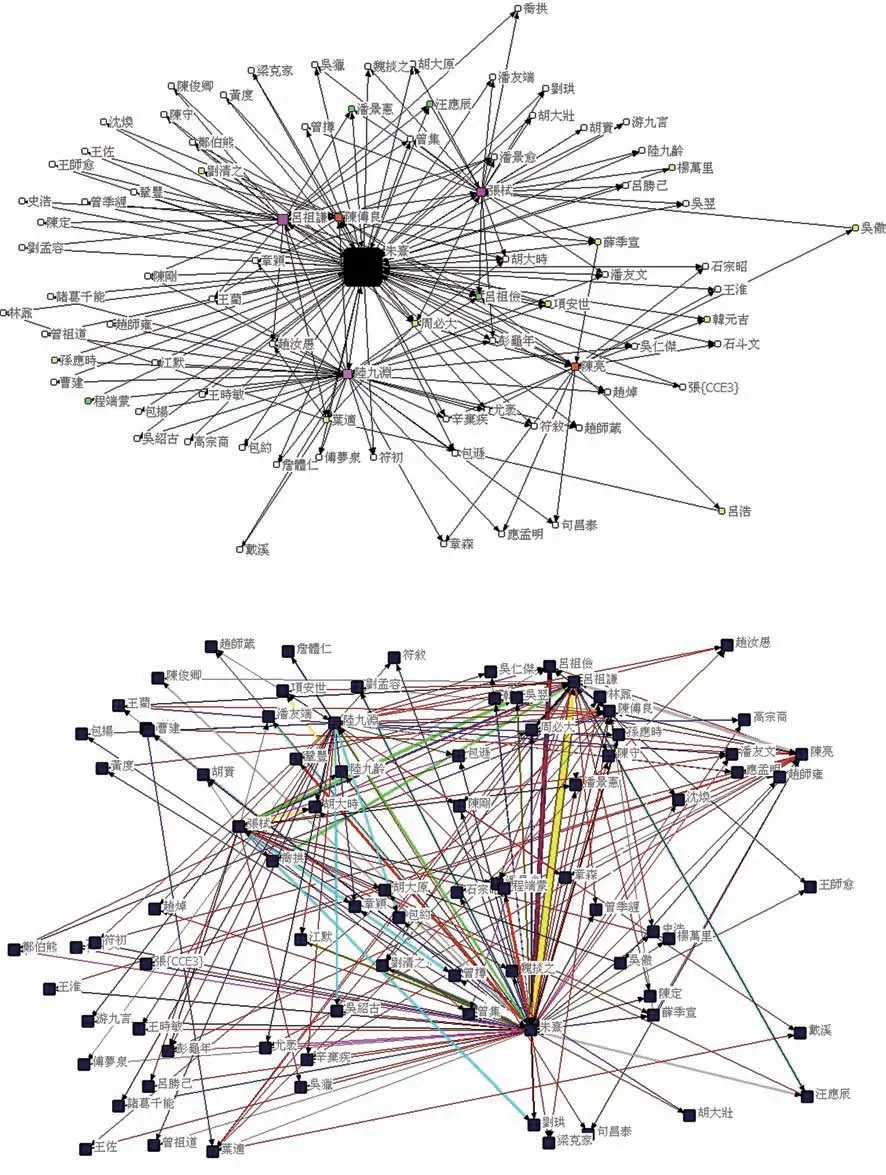

人文学者在数字人文中的研究往往是从数据出发的。在国内的数字人文数据中,中国历代人物传记资料库CBDB[21]是极负盛名的数据库之一。CBDB项目自2005年启动以来,以众包的方式收录了各类历史文献中的人物基本资料、关系往来和生平年表等信息。截至2022年8月,数据库中已经包含了52万余人的传记信息。面对这样一个包含了大量复杂数据的数据库,人文学者借助了许多现有的可视化工具进行分析。对于CBDB中复杂的地理信息数据,人文学者往往使用现有GIS进行分析,如包弼德等人[22]使用颜色与大小编码的圆圈在地图上比较明初(1400年)与明末(1600年)时期的进士来源地。而对于关系数据,现有Gephi[23]、UCINET[24]等图可视化工具也能为人文学者提供许多的支持,CBDB官方网站上就使用UCINET中的Pajek插件对CBDB中朱熹书信往来记录进行了可视化,如图4所示。

图4 CBDB中的朱熹书信往来可视化

另外,Schich M等人[25]使用可视化工具分析了Freebase、General Artist Lexicon以及Getty Union List of Artist Names这3个数据库中15万位名人的出生地和死亡地信息,Schich M等人[25]借助散点图(如图5(a)所示)分析了不同城市的名人出生数与死亡数,从散点图中可以快速识别出生数与死亡数显著不平衡的城市。同时作者借助图可视化对古玩收藏家从出生到死亡的流向进行可视化(如图5(b)所示),在使用颜色和大小编码的点边图中,古玩收藏家聚集的城市十分明显。为了使大众也能轻松理解这些埋藏在数据之中的有趣事实,作者还使用了一种三维可视化方法制作故事叙述视频(如图5(c)所示),这种可视化故事叙述的方法不仅能够向大众普及历史知识,也能通过艺术化的表现形式引起公众的兴趣。

图5 S chich M等人[25]分析与展示名人的出生与死亡数据

人文学者利用已有可视化工具或方法对人文数据进行分析,而随着分析任务的深入,传统的工具难以应对更加复杂的任务,针对人文数据与任务的特点深度定制化的可视化工具和方法能发挥更大的作用。而可视化研究者则倾向于针对一类新的数据或任务研发新的可视化方法与技术,在文学可视化中就有许多例子。

Keim D A等人[14]提出的“文学指纹”结合了文本分析算法和像素可视化方法,为单部文学作品计算出了多层次、多种类的特征值,并以特征指纹的形式展示给用户。图2(b)中的杰克·伦敦的两部小说呈现出不同的特征指纹,直观地展现出两部作品在结构上的不同。传统上,学者在对文学作品的通读中逐步建立对文本特征的整体印象,而“文学指纹”采用的远读方法为领域学者提供了一种新的研究路径,即由概览到细节。随着交互技术的发展,更多研究工作支持用户在概览与原始文本细节间切换,便于学者进行多层次的文本分析。Alharbi M等人[26]提出了莎士比亚戏剧《奥赛罗》德语译本的对读可视分析系统,将远读和近读集成在同一界面中,支持用户通过选择、过滤等交互方式在不同的粒度上进行探索。

可视分析技术的创新与发展为人文领域研究提供了新的数据探索与分析方式,对于从可视化研究者出发的可视化技术创新,要考虑的问题则是如何更深入、更泛化地将其应用到人文研究中,如何提高方法的通用性使其能适用于更多的人文研究,又如何帮助人文学者快速掌握可视化工具的使用方法。针对这些问题,智能交互技术是一种未来可能的发展方向,在未来,智能交互技术与可视分析系统的融合能进一步提升系统的有效性、易用性,辅助人文学者更加便捷、深入地分析领域数据。

除了人文学者和可视化研究者,一部分艺术领域学者也从艺术的角度出发,创作出兼具艺术、科普与学术价值的数字人文作品。Xiang F等人[27]从家谱中获得灵感,基于CBDB中的人物亲属关系,构建了中国古代家谱树,并以交互可视化的方式呈现给大众。不同于传统的树可视化方法,家谱树引入分支、生长的视觉隐喻,对树的视觉形态进行了增强,如采取自下而上的生长顺序,使用艺术化编码方式与三维布局。图6(a)和图6(b)分别是明代和宋代的皇室家族树,两者形态差异较大,展现出两个朝代皇室传承方式的不同。张姓家族树(如图6(c)所示)中杂乱的水平线则意味着历史记载中“一子多父”的错误。艺术手法的融入使作品风格与数据特点紧密契合,作品具有极高的艺术价值,亦不失有效性,既易于大众理解,也能为历史研究提供线索。

图6 中国古 代家谱树可视化[27]

从这些例子中可以发现,人文学者、可视化研究者以及艺术家都能结合自身所长,分别从人文数据分析、可视化技术创新以及艺术美学等角度开展可视化与数字人文结合的项目。但在大部分实际的项目中,单一背景的学者难以兼顾3个角度,最终的产出具有一定的局限性。要真正提升可视化与数字人文结合项目的效用,就需要强调学科之间的交叉,兼顾这些不同的角度。

3 北京大学在可视化与数字人文交叉上的实践

在信息时代的新任务之下,数字人文项目需要多领域紧密交叉与合作,但现有的数字人文项目往往是由人文、技术、艺术等领域的研究者分别开展的。为了探究未来可视化与数字人文结合的新范式,北京大学可视化与可视分析实验室对数字人文与可视化的交叉进行了许多探索,这些探索包含教育、科普与研究领域。笔者通过开展暑期学校,在教育方面探索人文、计算机、艺术多元合作模式下交叉人才的培养。同时,为了使公众或其他相关领域学者了解可视化与数字人文交叉的强大能力,推广新概念新方法,助力人文知识的传播,笔者与人文艺术等领域的专家合作,开展面向公众的叙事可视化实践,参加公共展览。在科研方面,笔者积极探索智能技术赋能数字人文研究,将可视化领域专业知识融入计算机智能,解决其他领域专家甚至公众在使用可视化工具时的困难,提升可视化工具的易用性与有效性。

3.1 学科合作与学科交叉的教育探索

为了更好地探索数字人文和可视化结合项目的多领域合作模式和交叉学科人才培养方法,北京大学开设暑期学校并发起多个数字人文合作项目。首届可视化暑期学校于2009年展开,此后每年邀请多元背景的国内外学界精英到北京大学授课,13年来,面向全国院校、研究机构、工业界培养的可视化人才已超过千人次。暑期学校的学员背景覆盖计算机、设计以及人文社科等各应用领域。

暑期学校提供高质量的教学内容和高水平的课程设计,注重技术、艺术、应用领域多元结合,让学员在提升可视化理论知识和设计素养的同时,提升项目设计的实践能力。一方面,坚持邀请海内外可视化研究领域具有深厚造诣的知名学者,涵盖可视化的各个研究领域,面向学员系统探讨不同领域的主要挑战、前沿理论和研究方法;同时邀请设计和交互领域的专家,介绍可视化在交叉领域的应用和发展。优秀的讲者确保了课程内容的高质量,极大地拓展了学员的知识面,为学员的动手实践打下坚实的基础。另一方面,在课程设计中,学员混合背景组队,开展学科交叉教学实践,提升学员在可视化技术、设计审美以及文化理解等方面的综合能力。学员从复杂的数据中抽丝剥茧,设计美观且高效的图形图像传达信息,制作支持交互探索的可视化内容。在10余天的时间内,实现技术坚实、赏心悦目、具有文化内涵又解决实际问题的可视化项目。

课程设计的选题覆盖广泛,与中国和世界的文化发展密切相关,包括历史、文化、经济以及教育等大众关心的话题。最近两年,暑期学校特别关注了与中国历史人文有关的领域,如中国宋代木建筑、早期符号刻画、春秋战国战争、中国古塔、历史人物轨迹、二十四节气等。其中优秀项目发布在“可视化看中国”在线栏目和“可视分析”公众号上。部分项目经过后续迭代和完善,并经过历史、人文等方向的领域专家改进后,在国内的数字人文展和博物馆展览中亮相。

在暑期学校的成果中,一个典型的数字人文项目是全国十大考古新发现可视化项目。该项目回顾了1990—2021年全国十大考古发现,为分析和理解中国考古的情况提供了新颖、便捷且有趣的视角。在可视化界面中(如图7所示),作者通过地图展示考古发现的地域分布,并提供时间轴筛选展示。项目总览视图展示各年代考古发现的数目、遗址类型的差异,揭示了历朝历代中华文明的分布情况;单位分布视图提供了考古发现所在省份排行榜和考古发掘单位排行榜,帮助用户了解不同单位参与发掘的项目;合作关系视图提供了不同考古单位的合作关系网络,展示考古学研究交流与发展情况。用户选择具体的考古单位,还可以查看其与合作伙伴的详细关系。“历年全国十大考古新发现”帮助领域专家从不同维度分析中国考古的发展,促进公众了解中华文明的风采。

图7 1990—2021年全国十大考古新发现 可视 化

3.2 面向公众展览的叙事可视化的科普探索

面向公众展览的叙事可视化也是一个重要的尝试,在向社会公众科普人文知识的同时,也是对数字人文与可视化交叉学科中新概念、新方法的推广。以《大运河流域名人轨迹地图》数字人文在线系统为例,系统结合多种时空可视化轨迹可视化方法,在古代名人轨迹数据上进行可视化叙事,讲述名人行迹与大运河文化故事。项目参加浙江美术馆“大地史诗——中国大运河主题艺术展”。系统的封面轮播展示了不同时期大运河全貌,轨迹总览视图根据时间筛选展示名人主要迁移方向,以箭头的形式绘制在地图上,其箭头粗细表示移动方向的规模。个人轨迹视图使用点与边表示人物移动与停留,系统提供轨迹的动画顺序播放与整体轨迹探索功能,随着用户对地图的缩放,系统提供不同细节层次的轨迹展示。

此外,实验室探索了多方合作创作更加偏向于艺术可视化作品的路径。例如《宋元学案传承关系图》艺术可视化作品,该作品针对《宋元学案》一书的专业性较强、大众理解难度较高的问题,通过艺术形式普及《宋元学案》中的学派源流,帮助大众理解中华文化在宋元时期的发展传承关系,具体如图8所示。该作品采用宋画卷轴风格的艺术方法,以《千里江山图》为背景,以宋式房屋建筑隐喻宋元时期的不同学派。建筑之间的路径和行人隐喻学派之间的思想传承关系。卷轴上学派按照传承顺序从左至右排放,行人们匆匆前行,为公众展示了一幅宋元时期中华文化流转传承的动态卷轴(如图8(a)所示)。在系统中,用户能够直接了解各学派与学者的基本信息,能够通过交互探索学派的传承路径与代表人物(如图8(b)所示),能够在这幅人物与建筑形象丰富各异的山水宋画中(如图8(c)所示)沉浸式地感受学派传承中文化思想的交融变迁。在可视化系统的丰富表现力之下,原本复杂的学派流传关系被以一种有趣、美观且实用的形式展示给大众。

图8 《宋元学案传承关系图》可视化

3.3 智能数字人文可视化技术上的研究探索

将特定的领域背景知识融入计算机智能,让计算机智能在涉及学科交叉的项目中弥补缺失的专业技能,这是智能时代的数字人文与可视化结合的重要方面。从可视化出发,将可视化知识与计算智能结合,使计算机能够理解用户的任务需求,研究能通用地支持不同数据、不同用户需要的新一代可视化创作工具,则能为人文学者或艺术家提供极大的支持。在结合数字人文的智能可视化技术方面,笔者也做了大量研究探索[28-30]。

凭借在深度学习驱动的可视化流程上多年的积累,笔者搭建了数据的可视化问答系统,支持用户通过自然语言表达自身需求,对通用的人文数据进行解析,并且快速构建可视化系统。问答系统的深度模型在大规模的语料数据上进行预训练,获得了通用的数据支持能力,并且在支持可视化任务的扩展数据集上进行训练,从而获得了可视化感知能力。以包含时间、省份、户籍等属性维度的数万名明朝进士数据集为例(如图9所示),在用户输入自然语言后,问答系统解析用户的自然语言输入,并且以可视化的形式回答问题。在此过程中,用户只需使用自然语言表达需求而不用学习特定的模板。用户想知道“不同户籍的进士数目随时间的变化趋势如何?”,系统通过深度模型给出“户籍”和“年份”趋势,并绘制堆叠柱状图表达不同户籍进士的变化趋势。用户可以通过自然语言自由地表达需求,系统自动渲染相应的可视化回答。通过深度学习技术与可视分析流程的结合,数字人文将会具有更广阔的用户群体。大众以低成本方式将可视化技术运用于各类数据,实现面向大众的智能数字人文时代。

图9 可视化问答系统

在这3个方面的 实践中笔者发现,促进未来数字人文与可视化交叉融合要从加强人人合作与人机合作两方面同时推进。人人合作是要加强不同领域专家之间的协作,不仅包含探索更好的协作流程、框架与模式,同时也包含探索教学模式,培养兼备多学科知识的交叉人才,让这些交叉人才在学科合作中发挥关键的协调作用。除此之外,加强对数字人文与可视化交叉的前景和能力的宣传,吸引更多学者尝试与探索多领域合作,这也是一个重要的方面。而人机合作要强化计算机的能力,把专家知识融入智能计算机系统,使计算机智能在数字人文与可视化交叉项目中能提供一些之前只有专家才能提供的知识支持,如让计算机能自动根据用户需求设计并生成合适的可视分析系统,这将使人文领域的专家或大众能够在没有可视化专家的帮助下有效地使用可视化分析探索数据。

4 结束语

可视化在其发展历史中,一直与人文社科有重要的联系。随着计算机技术的发展,可视化进入与数字人文领域深度耦合的时代。通过对当前数字人文中可视化的发展现状进行总结与分析,笔者发现,现有的数字人文与可视化结合项目往往分别从人文学者、可视化研究者、艺术家的角度出发,而下一代的数字人文期待多元领域更深度的合作。为了探索下一代可视化与数字人文结合的新范式,北京大学从教育、科普、研究3个方面出发,组织多背景人才合作,开展暑期学校探索交叉人才的教育培养。同时与人文艺术专家合作推出可视化展览作品,普及人文知识,宣传可视化与数字人文结合的前景与魅力。在研究上,笔者摸索面向数字人文的智能可视化技术,通过实践总结了可视化与数字人文交叉学科的两个重要发展方向,即加强人与人之间的合作,改进合作方法与模式,加强交叉人才培养,吸引更多领域专家的合作,以及增强人与机器之间的合作,将相关领域知识融入计算机智能中,发展下一代智能可视化技术。