农民的选举观念及其类型学特征

——基于江西40村七波跟踪数据的分析(1999-2018)

肖唐镖 余泓波

(1.南京大学 公共事务与地方治理研究中心, 江苏 南京210023; 2.南京师范大学 公共管理学院, 江苏 南京 210023)

以村民委员会选举实践为背景,本文拟集中探讨农民的选举观念与选举文化。自1999年江西省正式推行村委会直接选举始,我们研究团队持续20年对T、C两县40个村的村委会选举进行现场观察与实地调查,采集到农民选举观念与行为的系统性数据,包括他们对于选举的鲜活想法与评价。如,有候选人在竞选失败后发出“无颜见江东父老”的慨叹,甚者多日闭门不出。在自己支持的候选人当选后,有农民表示,“他是我们投票选上来的,以后就要多多地照顾我们”;反之,当选者若不是自己的“意中人”,就诘问“他不是我们选上来的,以后我们为什么要听他的”。凡此种种,皆从不同侧面反映出农民的选举观念和文化,特别值得进行系统的学理分析。但遗憾的是,学界对此并未予以足够的重视,迄今为止仍缺乏有关农民选举观念与文化的系统性讨论。对于村民究竟如何看待“选举”,他们的选举观念如何,其个体选举观念集合而成的选举文化有何种特征,哪些因素影响着他们的选举观念等问题,一直缺少清晰而必要的认知与理论分析。本文将以持续20年的七波村级选举跟踪调查数据为基础,建构选举观念的概念框架,系统描述农民的选举观念与选举文化,并尝试建构与讨论选举文化的类型学。

作为全过程人民民主的重要制度安排与价值特征,选举广泛存在于我国政治制度与实践之中。早在20世纪三四十年代,中国共产党就在边区以“豆选”方式产生边区政府(1)参见牛铭实、米有录:《豆选》,北京:中国人民大学出版社,2014年。。习近平同志指出:“人民通过选举、投票行使权利和人民内部各方面在重大决策之前进行充分协商,尽可能就共同性问题取得一致意见,是中国社会主义民主的两种重要形式。在中国,这两种民主形式不是相互替代、相互否定的,而是相互补充、相得益彰的,共同构成了中国社会主义民主政治的制度特点和优势。”(2)习近平:《在庆祝中国人民政治协商会议成立65周年大会上的讲话》,《人民日报》2014年9月22日,第2版。显然,系统讨论民众的选举观念,有助于深入把握我国公民对于现代政治重要价值与规则的体认与理念,丰富我国政治价值观与政治文化的认识和研究。我们希望,本文有关选举观念与文化的研究框架和路径,能为政治文化和选举研究提供有益的参考与补充,从行动者角度深度解释其选举行为、解释选举制度的运行状况,丰富有关中国政治文化、选举民主和基层治理的研究。

一、文献分析

自1912年查斌使用官方选举统计资料,发表选民投票行为研究的论文以来(3)参见F. S. Chapin, “The Variability of the Popular Vote at Presidential Elections,” American Journal of Sociology, vol. 18, no. 2, 1912, pp. 222-240.,经过百余年的持续耕耘,选举已发展成为一个日益成熟的研究领域。其研究大体可分为选举制度研究与选举行为研究两大方向,经历了从以投票总体性资料分析为重心到以选民个体投票行为分析为重心的路径变化。在两种路径的研究中,选举观念与选举文化的研究均得到重视,但多是被作为解释变量,要么被视为选举制度运行的政治文化基础,要么被作为解释选民行为的主观取向。与此不同,本文将以选举观念与选举文化为核心变量,对其进行系统性的概念建构、测量与描述。

与国际学界偏重于选举取向的分析不同,对于我国民众选举心理、观念与文化的研究呈现如下特点。一是侧重选举观念与选举文化的整体性讨论。有研究者任意拉伸选举文化的外延,将其界定为“民主文化、法律文化、投票文化、市场文化、组织文化和志愿者文化”(4)参见张立平:《美国大选的政治文化》,《世界知识》2009年第1期。,文化与制度、政治与社会之间缺乏必要边界。也有研究者侧重于选举的主观取向,认为选举文化“是公民对选举体系、选举制度、选举行为、选举过程、选举效能的一种认知、情感和评价,侧重精神和心理层面”(5)参见聂早早:《新时代公民选举权利的新发展》,《安庆师范大学学报(社会科学版)》2019年第4期。,这是值得重视和借鉴的概念化思路。遵循这种操作化思路的文献,大致有“结构式”“列举式”和“类型化”三种方式,但缺乏必要的共识。所谓“结构式”方式,即从选举认知(重要性、权利与途径、内容、程序),选举参与态度(满意度、意愿、效能感),选举基本看法(综合评价、作用评价)等维度构建指标体系,测量个体的选举态度(6)参见史卫民、郑建君:《中国公民的县级人大代表选举参与》,见房宁主编:《中国政治参与报告(2015)》,北京:社会科学文献出版社,2015年,第3页。。而“列举式”方式则将农民的选举心态界定为个体对选举权利、选举作用、选举过程三方面的主观感受(7)参见罗天莹、雷洪:《农村居民在基层选举中的心态分析——对湖北省长阳县1281位农村居民的实证调查》,《华南农业大学学报(社会科学版)》2006年第1期。,或从选举权的重要性、选举方式两个方面测量村民的选举态度(8)参见马得勇、张华:《制度创新中的价值与细节:三个基层民主创新案例的实证分析》,《探索》2018年第1期。,或从制度与理念两个角度测量农民的选举认同(9)参见邱新有、黎星:《村委会选举的制度与理念认同——以农民文化心态为视角》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2020年第2期。。“类型化”方式,如将农民的选举心理归纳为四种类型:动员式、依附式、自觉式和热衷式(10)参见王水珍、刘成斌:《农村居民参与村委会选举的心理倾向研究》,《中国地质大学学报(社会科学版)》2005年第4期。。在政治文化实证研究如对民主价值观、政治价值观、公共权力观、政治支持等分析中,学者们也会涉及个体对选举的偏好、认同或评价(11)参见J. Chen, “Popular Support for Village Self-Government in China: Intensity and Sources,” Asian Survey, vol. 45, no. 6, 2005, pp. 865-885;Y. Zhong, “Democratic Values among Chinese Peasantry: An Empirical Study,” China: An International Journal, vol. 3, no. 2, 2005, pp. 189-211;季程远、王衡、顾昕:《中国网民的政治价值观与网络抗争行为的限度》,《社会》2016年第5期;楚成亚、刘冬:《新世纪以来农民公共权力观念的变迁》,《当代世界社会主义问题》2019年第3期。。在这些研究中,研究者沿着选举的过程与功能、观念的心理层次两个维度对选举观念与文化进行操作化处理,但重心与焦点各异。

二是部分针对乡村和基层选举实践的研究也涉及选举心理与文化,提供了值得重视的片段式发现。其中,值得关注的研究议题包括:农民的选举权与选民身份意识、村级选举参与过程的心理动因、选举的功能性评价与价值性支持等。如有关“国人素质是否足以选举”的讨论(12)参见蔡定剑主编:《中国选举状况的报告》,北京:法律出版社,2002年,第199页。,从权利与信息视角讨论选举认知(13)参见罗天莹、雷洪:《基层选举中农村居民投票意愿的影响因素探析》,《甘肃社会科学》2007年第1期;马得勇、张华:《制度创新中的价值与细节:三个基层民主创新案例的实证分析》,《探索》2018年第1期;徐理响:《论基层群众选举认知与行动间的悖论》,《学术界》2019年第11期。。不同于境外学界的选民“政策取向”与“政党取向”讨论,国内研究者多探讨具有中国特色的面向,如“能人取向”“好人取向”“政治取向”和“关系取向”(14)参见肖唐镖、邱新有:《选民在村委会选举中的心态与行为——对40个村委会选举情况的综合分析》,《中国农村观察》2001年第5期。。“高投票率、低投票热情”现象背后的心理特征,也曾引发研究者的兴趣,关注农民投票时的惯性心理(15)参见盛义龙:《惯性心理与利益共同体:村选举机制障碍及对策分析——以江西省C县和T县若干村选举为例》,《求实》2011年第9期。、政治冷漠下的投票(16)参见J. Chen, “Popular Support for Village Self-Government in China: Intensity and Sources,” Asian Survey, vol. 45, no. 6, 2005, pp. 865-885.等问题。此外,对于选举的功能,有研究者从村民评价角度研究发现,当前农民对选举在促进干部为村民服务方面给予了更高评价(17)参见楚成亚、刘冬:《新世纪以来农民公共权力观念的变迁》,《当代世界社会主义问题》2019年第3期。。

三是对于选举观念中极为关键的规则意识与价值支持,关注严重不足。对选举规则的认同与遵守,很难一开始就在一个社会获得高度认同并良性运转,但它是“共同安全体制”形成与民主巩固的重要标志和条件(18)参见叶长茂:《竞争性选举:中国式民主必须解决的关键问题》,《探索与争鸣》2014年第7期。。国内选举研究中,仅有少量文献涉及选民的选举规则意识,如:比较选民对当选者与落选者的态度,分析其竞争观念与民主价值的兼容程度(19)参见肖唐镖、邱新有:《选民在村委会选举中的心态与行为——对40个村委会选举情况的综合分析》,《中国农村观察》2001年第5期。,聚焦村级选举中的规则失序分析(20)参见冯连余:《权力失序竞逐与村庄治理失败——以山东省莒县F村为例》,《中国农村研究》2015年第2期;盛义龙:《惯性心理与利益共同体:村选举机制障碍及对策分析——以江西省C县和T县若干村选举为例》,《求实》2011年第9期。。关于选民在价值层面对选举的认同和偏好的讨论,仅有的研究包括:测量农民对自治制度与特定干部的认同差异(21)J. Chen, “Popular Support for Village Self-Government in China: Intensity and Sources,” Asian Survey, vol. 45, no. 6, 2005, pp. 865-885.,分析民众对县、市、省等更高层级直选的价值支持情况(22)参见蔡定剑主编:《中国选举状况的报告》,第262页。,比较不同群体对乡镇长选举的心态(23)参见肖唐镖:《乡镇长直选的民意基础——对村民自治的一项效应与后果的分析》,《中国农村观察》2003年第1期。,发现开展过民主选举试验地方的村民更倾向于认可乡镇长的直接选举(24)参见马得勇、张华:《制度创新中的价值与细节:三个基层民主创新案例的实证分析》,《探索》2018年第1期。,农民对乡镇长直选的支持度在过去十余年间有明显提升(25)参见楚成亚、刘冬:《新世纪以来农民公共权力观念的变迁》,《当代世界社会主义问题》2019年第3期。。不过,这些研究虽涉及民众选举规则意识与价值取向的研究,但碎片化的讨论仍未能系统呈现农民的选举观念与选举文化。

总体而言,既有文献虽可拼凑出民众选举观念与选举文化的大体轮廓,但仍存在着严重的模糊性、论争性与不确定性。就此而言,以农民群体为对象,多维度、系统性研究其选举观念与文化极有必要。

二、概念操作化与数据来源

阿尔蒙德与维巴将政治文化视为个体政治态度的集合,并将认知、情感与评价三种主观取向与政治系统的不同组成部分作为操作维度,以此构建不同的政治文化类型(26)参见加布里埃尔·A.阿尔蒙德、西德尼·维巴:《公民文化:五个国家的政治态度和民主制》,徐湘林等译,北京:东方出版社,2008年,第14-15页。。按史天健的政治文化概念,在个人心理特质的三个层次中,最内核的是价值取向,最外层的态度取向为个体对特殊对象的心理取向,而位于中间层的规范取向则赋予行动以意义并指导人们的行为选择(27)参见T. Shi, The Cultural Logic of Politics in Mainland China and Taiwan, New York: Cambridge University Press, 2014, pp.25-26.。基于此,本文将选举观念界定为选民(农民)对选举的认知、评价与价值支持,包括选举认知、投票取向、功能评价、规则意识与价值支持等五个维度。我们将以此五维框架系统测量选举观念,其中选举认知、投票取向与功能评价属于表层态度,而规则意识与价值支持属于深层观念,更偏向规范取向,体现选民的价值理念,能从心理特质层面把握选民的选举观念与文化。

选举文化是个体层面的选举观念之集合,即选举观念的群体性特征。对选举文化而言,个体的规则意识与价值支持两个维度具有理论上的极端重要性,两者兼具理论与现实的重要性。规则意识强调个体对选举结果的尊重,价值支持则反映了个体对选举方式的偏好。为此,我们选择规则意识与价值支持两个维度作为建构选举文化类型学的基本维度。“在民主体制下面,相互竞争的利益和想法之间存在着常规性的冲突。可是,只有成功地以和平方式解决好这些冲突,民主体制才能存活下来。”(28)参见拉里·戴蒙德:《民主的精神》,张大军译,北京:群言出版社,2013年,第173页。显然,对于选举及其规则的尊重,便是和平而文明的权力转移方式。因此,现代政治运转的理想状态是“胜者当选,败者服输”,政治精英与普通选民的规则意识及其对结果的服从,是民主选举的重要条件(29)参见包刚升、张弘:《民主与民主的转型》,《社会科学论坛》2016年第7期。。民主选举下的“两次权力交接”常被视为民主巩固的判断标准(30)参见塞缪尔·P.亨廷顿:《第三波:20世纪后期的民主化浪潮》,欧阳景根译,北京:中国人民大学出版社,2013年,第251页。,也从另一角度说明了选举规则制度化及其被认同、遵从的意义。一些对国际社会民主崩溃或选举失败的研究,往往涉及对选举规则意识的讨论(31)参见田文林:《“民主化”为何不能拯救中东?》,《国际问题研究》2014年第5期;巴扎·贡基拉迪、杜洁、郭粒粒:《泰国选举暴力消与长:规则、结构与权力格局变迁,1997-2011年》,《南洋资料译丛》2017年第2期。,强调“所有的参与者自愿于使他们的利益服从于竞争,并接受一个不确定的结果;失败者(包括候选人与选民)自愿去接受失败,并等待下次选举”(32)参见J. J. Kennedy, “The Face of ‘Grassroots Democracy’ in Rural China: Real Versus Cosmetic Elections,” Asian Survey, vol. 42, no. 3, 2002, pp. 456-482.。

选举价值支持有别于选举实践的评价或满意度评价,它是一种规范性的价值偏好。事实上,大众的政治信念一直是民主理论所强调的支持性要素(33)参见C. Welzel and R. Inglehart, “Political Culture, Mass Beliefs, and Value Change,” In Democratization, New York: Oxford University Press, 2009, pp. 127-144.。选举制度的良好运转,离不开民众对选举价值的深度支持。现有文献一般从两种角度考察选举支持:一是相对性测量,考察个体在不同政治决策模式中对选举方式的偏好(34)参见张明澍:《中国人想要什么样民主》,北京:社会科学文献出版社,2013年。;二是适用性测量,考察个体对直接选举不同层级政府职务的认同度,如对于乡镇层级乃至更高层级选举的支持(35)参见肖唐镖、王艳军:《地方干部的民主价值观:类型与结构特征——对1456个地方干部的问卷分析》,《政治学研究》2017年第2期。。

基于上述考量,本文以规则意识和价值支持两个维度构建农民选举文化的类型学。如表1所示,我们将农民选举文化分为四种理想类型,具体如下。

表1 农民选举文化的类型学建构

首先是参与型选举文化。该类型个体不仅在价值上支持选举,同时也尊重选举规则,表现出参与性与遵从性相统一的现代公民文化特质(36)参见加布里埃尔·A.阿尔蒙德、西德尼·维巴:《公民文化:五个国家的政治态度和民主制》,第153页。,是选举得以稳定运行和良性发展的民意基础。

其次是被动型选举文化。其特征为:虽对选举规则具有较强的遵从性,却缺失基本的选举价值偏好,乃是“强遵从—弱参与”的被动选举观。有学者曾描述中国基层选举中的高投票率与参与冷漠并存的矛盾现象(37)参见熊易寒:《社区选举:在政治冷漠与高投票率之间》,《社会》2008年第3期。,被动型选举文化对此可给出恰当的理解,即:个体参与投票或服从选举结果,并非出于对选举本身的价值支持与认同,而仅是被动性遵从者。该类型具有显著的阿尔蒙德所称的臣民政治文化特质。

再次是脆弱型选举文化,具有明确的选举价值支持但缺乏选举规则意识。该类型的村民个体虽有较强的价值支持如直选偏好,却对选举结果的遵从性不足,是“败选而不认输”现象的选举文化基础,它并不利于选举政治的良性运行。

最后是疏离型选举文化。持有该类型选举观的村民之规则意识与价值支持均处于较低水平,或处于无明确态度的低认知状态,持有极为传统的观念取向,缺乏对自身与选举政治之间关系的现代意识,是典型的选举“狭隘观念者”(38)参见加布里埃尔·A.阿尔蒙德、小G.宾厄姆·鲍威尔:《比较政治学:体系、过程和政策》,曹沛霖等译,北京:东方出版社,2007年,第37页。。

为了测量和验证上述选举观念的维度与选举文化类型学,本文使用了来自肖唐镖教授主持的“村级选举与治理的观察和调查”项目在江西40村的持续性跟踪调查数据。该项目自1999年起,每三年一波,均在村委会换届选举前进入村庄观察选举与治理状况,并在选举结束后开始问卷访谈。本文使用的是1999年、2002年、2005年、2008年、2011年、2015年、2018年的七波数据。在删除部分无效样本后,七波调查的有效样本依次为800个、529个、676个、672个、828个、875个、890个。在不同波次的调查问卷中,所涉及变量测量的部分问项有一定的差异,选举观念的某些维度因之而在个别年份有所缺失。但为了更为全面地呈现选举观念的历时性变化细节,本文拟呈现各波调查的全部数据。不过,1999、2011、2015年三个年份的测量最为完整且相近,我们便将其作为选举文化类型分析的主要依据。40村来自立意抽样方式选择的T、C两县(各20村),实际调查的过程与方法均保持20年一贯制的驻村访问法(39)参见肖唐镖:《村级选举与治理的观察与调查(2005-2006)》,北京:中国社会科学出版社,2013年,第1-2页。。由于本文使用的是地方样本,虽不足以推论国内整体状况,但其分析仍具学术意义:一是本文使用的数据时间跨度长,纵向趋势分析具有独特优势;二是中国的地方性样本研究中,多变量分析同样具有价值(40)参见墨宁:《当代中国研究中的问卷调查研究:从地方样本中学习》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2004年第5期。。

三、农民选举观念的五维分析

(一)选举认知的操作化与测量结果

选举认知主要指对民主选举的权利属性及其规则和程序的认知状况。其操作化包括两个方面:一是农民是否将选举视为自己所拥有的一项公民权利,二是农民在选举投票时的独立意识。就前者设计的问题为:①“您是否同意选举是我们的权利,还是要认真投票,选出合适的人?”就后者设计的问题为:②“您是否同意在村委会选举投票时,全家应当一起商量?”两个题的选项均为从“完全不同意”到“完全同意”,统计结果见表2。

表2 农民选举认知的变迁(单位:%)

从表2可见,在农民的选举认知中,其权利意识要强于程序意识。自2008年起,农民选举权利认知达到8成,在此后十年始终维持在这一水平。但其选举程序认知,1999年至今一直有超过半数受访者认为投票应该和家人商量。农民的选举权利意识较强这一结论与其他文献的意见基本一致,但其选举程序认知却不像既有研究所预计的那样,会出现明显超越家庭的认知范围,相反,“家庭本位”的认知特征20年来一直较为稳定,并未衰减。

(二)投票取向的操作化与测量结果

投票取向指的是选民在选举投票时对不同标准与依据的认同与偏好,如政治取向(政策、政党),道德取向(人品、好人),能力取向(致富、能人),地缘血缘取向,私利取向等。1999年与2002年的问卷对农民投票取向的众多维度做了较为详细的考察,详见表3。

表3 1999与2002年农民投票取向比较(单位:%)

表3显示,两波数据中获农民认同比例较高的取向均包括了“能带领大家致富”“人品好,不贪污”,说明经济因素与道德因素在农民选举投票时的重要意义。“敢代表村民说话”“敢抵制上面下来的土政策”也得到较多农民的认可。在农民看来,由自己投票选举产生的干部应该是农民的代表,而非是“上级”的代表,甚至在某些情况下,这些选举出来的干部还要敢于和“上级”抗衡。相较于其他投票取向,“候选人是否为党员”并没有获得多数的农民认同,党员身份这样一种政治资历在基层选举中并未受到农民重视。

表4则报告了在更长的时段内受访者投票取向中的道德取向、从众取向的变化。与1999、2002年的结果类似,农民对“公正”“人品好”等道德取向表现出较高的认可程度,多年来维持在8至9成。从众式投票取向的比例之整体水平并不高,维持在二成左右,未见明显的提升趋势。

表4 农民投票取向的变迁(单位:%)

(三)功能评价的操作化与测量结果

对选举在促进经济发展、干部作风廉洁、和谐干群关系、提高公民兴趣、听取群众意见五个方面的功能,农民有何评价?我们逐题征询受访者村民的意见(41)访问的题干分别为:“您觉得,自从实行村委会直接选举以来村干部在发展本村经济方面怎样?”“您觉得,自从实行村委会直接选举以来村干部在作风、吃喝与用钱等方面表现怎样?” “您觉得,自从实行村委会直接选举以来干部与群众之间的关系怎样?” “您觉得,自从实行村委会直接选举以来您对村里事务关心的兴趣怎样?”“您觉得,自从实行村委会直接选举以来村干部在听取群众意见方面表现怎样?”其选项为从“变得更好了”到“变得更差了”。。表5统计了对选举在五个方面功能持肯定态度的农民所占的比例,即在选项中选择“确实变得更好了/变得更好了”及“有一定好转”的百分比变化。

数据显示,农民对选举不同功能的评价较为稳定地维持在四成左右。应当说明的是,受访者是以纵向比较方式进行评价,并非是对静态状况的评价,因此其比例提升虽不明显,但意味着每一波调查都有相当比例的受访者感受到各方面的向好变化。这种持续而稳定的正面态度,显示了受访者对选举功能的积极评价。

表5 农民选举功能正面评价的变迁(单位:%)

(四)规则意识的操作化与测量结果

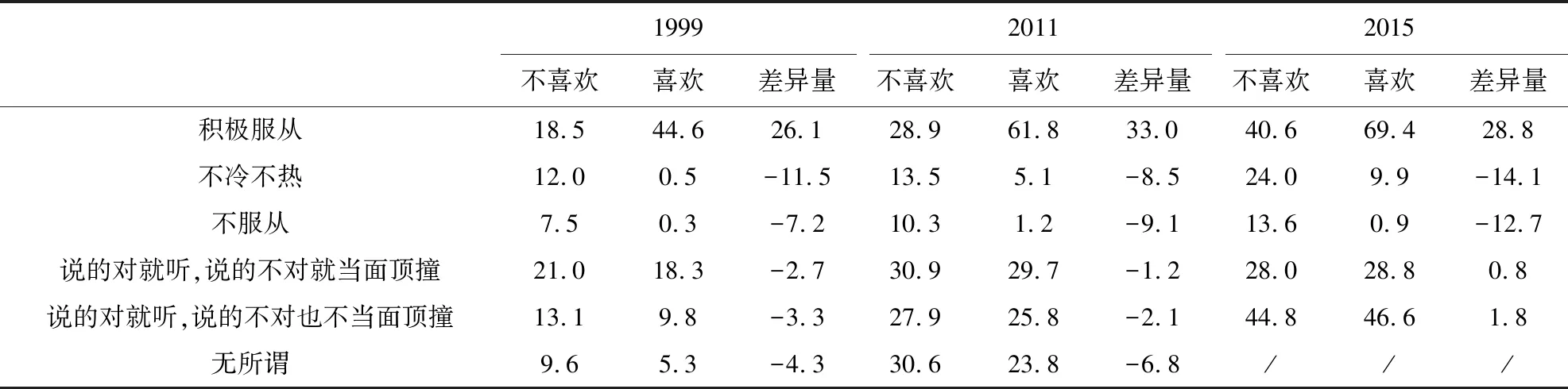

选举规则意识指的是选民对选举规则的认同与遵从,如对选举的程序、结果的认同和遵从等。设计题干为“如果您特别不喜欢的候选人在村委会选举中获多数票当选,您怎么办?”“如果您特别拥护的候选人在村委会选举中获多数票当选,您怎么办?”选项分别为:“积极服从”“不冷不热”“不服从”;“说的对就听,说的不对就当面顶撞”“说的对就听,说的不对也不当面顶撞”“无所谓(随大流)”。

表6中报告了农民面对喜欢与不喜欢的当选人的态度变化。对于不喜欢的人当选,表示愿意积极服从的农民比例在3次调查中有明显上升,意味着其选举规则意识的增强。对于自己并不喜欢的当选人,表示愿意积极服从的受访者比例1999年为18.5%,2011年升至28.9%,2015年高达40.6%。与此同时,对自己不喜欢的当选人表现出不服从态度的受访者,其比例从1999年的7.5%增至2015年的13.6%,增幅较小。面对自己喜欢的当选人,受访者积极服从的比例更高,1999年为44.6%,至2015年则将近七成。选择“不冷不热”“不服从”的比例均有所下降。可见,从变迁趋势看,无论当选者是否是自己喜欢的人,农民的选举规则意识均有所提升,即“积极服从”的比例显著增加;但从情感比较来看,农民依然会根据个人喜恶调整对选举结果的认同度。

表6 1999、2011、2015年农民对不同当选人的态度(单位:%)

农民是否愿意“当面顶撞”当选者?表7显示,当农民不喜欢的人当选时,表示“说的不对就当面顶撞”的农民比例,在两次调查中均与喜欢的人当选时相近,其差别很微弱。选择“说的不对也不当面顶撞”的比例分布,也表现出相近的特征。这表明农民对于选举结果的遵从程度有一种“对事不对人”的特征。

表7 2015与2018年农民对不同当选人的态度 (单位:%)

(五)价值支持的操作化与测量结果

在我国政治实践中,民主选举的价值总体上得到党和政府的重视与肯定,但出于对国情的考虑等因素,扩大直接选举的条件被认为并未成熟,而是主张采取逐级、渐进的发展过程与方式。农民在经历多年基层选举实践之后,是否会在价值层面支持更大范围的选举,构成了选举观念的重要维度。由此,我们考察了农民对选举的价值支持,期待或主张从乡镇到中央层级选举的情况,表8系其统计结果。

表8 选举价值支持的变迁(单位:%)

农民选举支持取向的分布特征为:从乡镇长到国家主席,职务越高,认为其不应直选产生的比例就越大,差异显著;从1999年到2018年的变迁上看,认为不应该由群众直选的比例整体上减少,换言之,农民对选举的价值支持日益增强。认为扩大直接选举“应该但条件不成熟”是一种温和的支持性态度,持这一观念的农民比例同样表现为随着职务层次提升而降低。从1999年到2018年间,各职务对应的该选项比例先是递增、后递减。

在农民对各级职务选举的支持中,认为“目前就可以实现”的比例分别为:对越高层次的职务,农民对其目前实行直选的认同比例越低,其中同意乡镇长直选的比例超过两成,而支持更高层级职务直选的比例仅在一成左右。纵向来看,农民的选举价值支持表现出小幅稳定增长趋势:从1999年到2018年,支持各层级职务直选“目前就可以实行”的比例均有提升,其中支持县市长及以上职级务的提升幅度为10%左右。

综合上述五个维度对农民选举观念的历时性分析,可见:选举认知、投票取向、功能评价三维度诸指标虽在不同年份间有小幅波动,但未形成确定性的变动趋势。不过,选举的规则意识与价值支持却表现出较为平稳而小幅的历时增长,具有明显的现代化趋势。

四、农民选举文化的类型与变迁

我们先对规则意识与价值支持两个维度分别进行指数化处理,再据此计算农民选举文化的类型分布及其变迁情况。

首先,规则意识指数的设计与计算。无论是喜欢或不喜欢的候选人,均将“积极服从”赋值为1,“不冷不热”赋值为0,“不服从”赋值为-1。之后将两个变量相加,得到一个取值在-2至2间的选举规则意识指数,得分越高意味着规则意识越强(42)此种方式相加之后,在逻辑上会出现同一得分对应两种不同情形,如:对喜欢的当选者不冷不热(0)+对不喜欢的当选者积极服从(1)=1,对喜欢的当选者积极服从(1)+对不喜欢的当选者不冷不热(0)=1。虽然二者得分相同,但显然前者不具备实际合理性,且在样本中极少。因此,当个体对不喜欢的当选人的服从倾向强于喜欢的候选人时,本文将其作为缺失值处理。。图1显示了三波调查中该指数的具体分布。

由图1可知,从1999至2015年,缺失值的比例迅速缩减,即更多受访者对自己喜欢或不喜欢的当选人持有明确的态度。取值为2,即无论当选人是否是自己喜欢的,都选择服从,其比例由1999年的16.5%上升到2015年的38.1%。规则意识处于中间水平的比例也有所增加,至2015年约占两成。而持有更为负面的规则意识的个体,即取值为-1、-2的比例,整体维持在低位,至2015年仅有3%。

图1 农民选举规则意识指数的变化(单位:%)

其次,价值支持指数的设计与计算。我们对价值支持维度四个题目进行因子分析,结果表明,七波数据中该题组均未表现出明显的内在结构差异,因此适宜以均值方式进行指数计算(43)七波数据的因子分析中,KMO值均大于0.7,Bartlett球形度检验显著性均小于0.000,均只生成一个特征值大于1的因子,其解释总方差比例最小的为67.59%,七波平均值为76.49%。。赋值方法为:将“不应该”“应该但条件不成熟”“目前就可以实行”依次赋值为-2、1、2,将“说不清”“其他”赋值为0。这种赋值方法能够以正负值及其大小直观反映指数对应的含义。

图2呈现了1999至2018年间选举价值支持指数的均值及其比例变化。自1999至2005年,样本的选举价值支持指数均值为负,显示村民并未有明确的直选偏好。而2008至2018年间,指数均值由负转正,且有缓慢增长趋势。1999年有32.9%的受访者选举支持指数小于-1,较为明确地不支持直接选举,不过,其比例逐年下降,至2018年已不足两成。与之相对应,选举支持指数大于0及大于等于1的受访者比例逐步提升,至2018年直选支持比例已上升到三成左右。

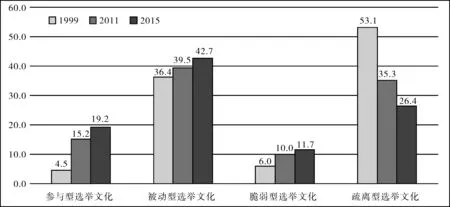

再次,农民选举文化的类型化讨论。完成指数制备后,我们以指数得分为1为类型划分的切点,将指数得分大于等于1的个体与得分小于1的个体分为两类,再将选举的规则意识指数与直选支持指数进行2乘2的交叉操作,得到四种农民选举文化类型(见表1)。如此操作的依据是:一是通过两个或多个维度的交叉进行类型建构,获得新的概念及分类变量,适用于政治学质化与量化研究(44)参见珍妮特·M.博克斯-史蒂芬斯迈、亨利·E. 布雷迪、大卫·科利尔:《牛津政治学研究方法手册》,臧雷振、傅琼译,北京:人民出版社,2020年。。二是在个体价值观研究中,通过两种价值维度进行交叉类型建构是常用而有效的方法(45)参见罗纳德·英格尔哈特:《发达工业社会的文化转型》,严挺译,北京:社会科学文献出版社,2013年,第101-103页。。三是本文选择指数1为切点,具有合适且具体的含义:规则意识指数大于等于1,意味着个体至少积极服从于喜欢的当选人,且会服从不喜欢的当选人,具有基本的规则意识;价值支持指数大于等于1,意味着均值水平上个体对所列四个不同层次职务的直选取向是“目前就可以实行”或“应该实行但条件不成熟”,即有明显的支持性偏好。

图2 农民选举价值支持指数在不同年份的分布

以表1所示的类型学建构为基础,经由上述操作处理,我们最终得到农民选举文化四种类型在1999、2011、2015年3个年份的比例分布,具体见图3。受访者中参与型选举文化的比例在1999年仅4.5%,2011年增至15.2%,至2015年达19.2%。这表明,农民选举文化表现出日益现代化的总体趋势。与此相反,疏离型选举文化的受访者占比大幅下降,1999年超过半数,至2011年则降至35.3%,到2015年又有一成左右的降幅。不过,被动型选举文化的受访者比例有小幅增加,自2011年起其比例在四种类型中最高,达到四成左右。持有脆弱型选举文化的受访者比例一直维持在较低水平,从1999年的6.0%缓慢上升至2015年的11.7%。前面所建构的选举文化类型学在此得到验证,不过十余年间其分布值发生了程度不同的变化。

图3 农民选举文化类型的分布(单位:%)

五、小结与讨论

通过多维度的测量描述,本文系统呈现了农民选举观念的基本面貌及其变迁。从选举认知看,农民具有较强的选举权利意识,但选举程序认知依然表现出相当程度的家庭本位特征。从投票取向看,不同于海外研究偏重考察政策偏好与政党认同,本文增加本土化的投票取向考察,发现绝大多数农民偏向投给“好人”,还始终有两成左右受访者表现出从众式投票取向。从功能评价看,农民对选举的政治、社会与经济之积极作用表示认可,每波调查中均有四成左右受访者认为选举持续促进了上述方面的发展。在近二十年间,上述三个维度较为稳定,尽管在不同波次调查间略有小幅波动。

较为明显的变迁趋势出现在另外两个维度,即规则意识与价值支持维度的变化。从规则意识看,自1999年至2015年,面对喜欢或不喜欢的当选人,均增加了二成左右“积极服从”的受访者,这表明了农民选举规则意识的增强。不过,农民对选举结果的尊重仍表现出稳定的个人好恶之别。从价值支持来看,随着职务层级由低到高,农民对于直接选举呈现出明显的“梯度递减”,但随着时间发展,农民对于各层级职务的直接选举期望均有所提高,表现出一种“渐进递增”。

本文以规则意识与价值支持为基本框架,建构兼具理论与经验意义的选举文化类型学,展示了农民选举文化的类型分布与变化状况。自1999年以来,持疏离型选举文化的受访者有了大幅下降,不再处于优势地位,其他三类均有所增强,其中,具公民特质的参与型选举文化受访者增长较快,1999年仅占4.5%,至2015年已占近两成。这表明,农民通过参与实践,既可习得现代政治参与技能,也可提升自身的民主素质(46)参见张厚安、徐勇等:《中国农村政治稳定与发展》,武汉:武汉出版社,1995年,第894-895页。。所谓“农民素质不足以适应民主选举”的说法并没有经验依据。事实上,“每次选举都是一次接受教育的机会”(47)参见R. A. Pastor and Q. Tan, “The Meaning of China’s Village Elections,” The China Quarterly, Special Issue: Elections and Democracy in Greater China, no. 162, 2000, pp. 490-512.,只要切实让农民投入到公正的选举之中,随着选举活动的周期性实践,其选民角色意识将日益健全,而其所秉持的选举文化也将向公民文化演进。

本文的概念框架与研究发现尽管有待更有代表性的大样本数据的检验,但与既有研究相比,本研究发现有着如下贡献。首先,从研究路径看,不同于选举制度与选举参与的讨论,选举观念分析能够透视选民个体对选举的认知、评价与价值取向,可进一步丰富农村基层选举与治理研究。其次,从观念结构看,农民选举观念表现出内在的复杂性,既有家庭本位的选举程序认知、好人倾向的投票取向等传统主义特征,也有超越个人好恶的选举结果认同、温和渐增的选举价值偏好等现代民主政治特征。这深化了“冷漠选民”单一形象的研究,为“传统文化—现代民主”的互动讨论提供了个体层面兼容的可能性。再次,从类型学分析看,规则意识侧重于选举秩序的大众基础,价值支持侧重于选举发展的民意偏向,二者组合而建构的选举文化类型有助于理解个体选举行为的观念动因,有助于预测基层民主选举的实践方向。譬如,疏离型选举文化受访者的比例持续降低,表明日益增多的农民正在脱离传统村民角色;被动型选举文化受访者占比最高,意味着村委会选举具有较强的民意稳定性;参与型选举文化受访者的占比虽然仍然不高,但有持续增加的趋势,或能成为促进基层选举与治理进步的文化动力。

对于政治科学的发展而言,系统而深入地推进民众的选举观念与选举文化研究,有助于丰富政治价值观与政治文化的研究,也有助于深化选举政治与基层治理的讨论。一方面,政治价值观研究常以抽象的政治理念为对象,政治文化的研究旨趣常聚焦于一般意义的现代公民所秉持的心理与文化特质,两者研究均具整体性、化约性特点,需要基于单个价值观念的系统讨论之互补与校验。现代政治生活中的公民往往内嵌于特殊的制度环境与实践场景,应当展开对具体实践环节中公民行动及其心理、价值的深度研究,本研究正是推动这一工作的有益尝试。另一方面,有关选举的既有研究长于制度与行为分析,文化分析的补充与强化显得尤为重要。即便是行为主义取向的研究,人们关注更多的是政治精英,而普通民众则多以集合概念出场,或被化约为选票来源,集中讨论其投票取向与行为。因此,有必要关注公民个体的选举心理和价值取向,深化选举政治中普通民众的主体性与能动性研究。