茅盾:行走于文艺与政治之间

叶 青

茅盾是中国著名的作家、评论家、社会活动家,也是最早的中国共产党党员之一。他对现实主义文学的思考,从理论建构到批评实践,再到小说创作,具有探索马克思主义文艺理论中国化的自觉性与深刻性。不仅如此,茅盾是少有的将自身的思考与实践历程贯穿于中国革命与社会主义建设历史的文艺理论家,因而其理论探索与马克思主义文艺理论中国化的历程高度一致。他的人生经历,可以为我们进入马克思主义文艺理论中国化的历史道路提供入口。

偶然走上文学与革命道路

茅盾,原名沈德鸿,字雁冰,1896 年7 月4 日出生于浙江省桐乡县乌镇的一个行医兼经商的大家族里。其父沈永锡义愤于甲午战争清廷丧权辱国,深受清末维新变法思想的影响,推崇自然科学,没有让茅盾接受旧式的家族私塾教育,而自选教材教授其新学知识,希望茅盾未来能够学习理工科,成为国家变法维新、振兴实业所需的人才。1904 年,茅盾进入立志小学学习,其间发现自己相比于算学等理科,更偏爱国文,“作文在学校中出了名”[1]。从小学到中学,茅盾不断发展自己在国文方面的兴趣,被老师认为“是将来能为文者”[2]。1911 年辛亥革命爆发,正在嘉兴中学上学的茅盾热烈期待着革命能够将民主带给中国社会。然而,革命的胜利果实旋即被窃取,即使是在新式中学,民主的种子也难以生根。这激起了茅盾的愤怒,他和同学们一起反对学监专制,不久遭到开除,只得插班到其他中学就读。

辗转完成中学学业后,茅盾于1913 年考入北京大学预科第一类(将来进本科的文、法、商三科)。1916年毕业后,经表叔卢学溥介绍,茅盾到上海商务印书馆任职,正式开始了文学生涯。

茅盾进入商务印书馆后,开始译介一些外国作品,并被委任协助朱元善编辑《学生杂志》。当时,《新青年》在社会上有很大反响,朱元善想要追随潮流,从社论开始对《学生杂志》进行改革,便约请茅盾写一篇社论。于是,在《学生杂志》1917 年第4 卷第12 号上,茅盾发表了他的第一篇论文《学生与社会》。不久,他又在该刊1918 年第5 卷第1 号上发表了《一九一八年之学生》。两篇文章批判了封建主义的教育思想,分析其时全球的局势,呼吁青年学生为了国家未来革新思想。在茅盾日后的回忆中,这两篇文章“只是‘个性之解放’、‘人格之独立’等等资产阶级民主主义的东西”[3],虽然爱国主义的情感是真挚的,但因为马克思主义还没有在中国传播开来,茅盾此时还缺乏有力的思考武器,思想认识水平尚有局限。1917 年俄国爆发十月革命,其震波传到了中国,使茅盾受到极大震动,《新青年》也适时刊出了李大钊介绍马克思主义思想的《庶民的胜利》《我的马克思主义观》等文章,激起了他的兴趣。他开始下工夫了解、译介俄国的作品,关注文学对社会乃至革命的影响。

五四运动爆发后,茅盾开始专注于文学,译介了大量外国文学作品,并开始接触马克思主义。在五四运动的影响下,许多刊物都开始提倡新文学,由于茅盾在商务印书馆几年的工作中已露锋芒,《小说月报》主编王蕴章找到他,希望他能主持《小说月报》新开设的“小说新潮”栏目。当时的《小说月报》主要刊载鸳鸯蝴蝶派的作品,其开设新栏目这种“半革新”的做法本无法打动茅盾,但由于推辞不掉,茅盾只能投身其中。同时,他也利用这个机会,发表自己的文学主张,正式加入新文化运动的潮流中。

茅盾迅速写出《“小说新潮”栏宣言》《新旧文学平议之评议》,刊发在1920 年1 月出版的《小说月报》第11 卷第1 号上。在这两篇文章中,茅盾推崇真实表现人生、注重思想的新文学,认为在中国介绍新小说,应从写实派、自然派开始,提倡写实主义文学,并详细地列了一个计划表。这一时期,茅盾在《东方杂志》《时事新报》《新青年》等报刊不断发表文章阐述其新文学“为人生”的观点,参与新旧文学观念的论争,成为上海新文化运动的先锋之一。“小说新潮”栏目一经推出,便在社会上引发了反响,受到读者的欢迎。1920 年年底,茅盾接过主编《小说月报》的任务,开始全面革新,弃用所有“礼拜六派”的稿子。为寻新稿,他偶然联系上了正在组织文学研究会的郑振铎,茅盾不仅加入了文学研究会,也从此擎起一面中国新文学的旗帜,用《小说月报》这一阵地为新文学作家提供了施展空间。

1920 年,另一件改变茅盾一生的事件发生了,这便是与中国共产党早期领导人陈独秀的结识。该年年初,陈独秀因为与胡适等人对编辑《新青年》存在理念冲突,又因在北京被捕释放后难以存身,于是带着《新青年》秘密来到上海。为了在上海出版《新青年》,陈独秀约了陈望道、李汉俊、李达、茅盾等青年到其住所谈话。这也是茅盾与陈独秀的第一次见面。《新青年》是对茅盾影响很大的刊物,他自己也曾在《新青年》上发表过文章。可以说,茅盾正是在陈独秀的影响下走上了革命的道路。《新青年》移沪后出版的第一期便着重介绍马克思主义理论。与此同时,陈独秀和陈望道、李汉俊等开始商讨发起上海共产主义小组。1920 年8月,上海共产主义小组正式成立。10月,茅盾经李达、李汉俊介绍加入。1921 年中国共产党成立后,茅盾成为最早的共产党员之一。自此,茅盾义无反顾地走上了革命道路,并将其文学理念与中国革命联系在了一起。

无产阶级文艺与革命的现实主义

茅盾加入上海共产主义小组后,李达约他给秘密发行的党刊《共产党》翻译、写作文章。与《新青年》介绍马克思主义理论不同,《共产党》专门介绍和宣传共产党的理论和实践,以及国际共产主义运动的情况。茅盾翻译了《共产主义是什么意思》《美国共产党党纲》《美国共产党宣言》等材料,借此了解了共产主义的理论、共产党的党纲及组织建设以及马克思主义理论如何应用于革命实践等知识,并开始重新思考中国问题,其后又翻译了列宁的《国家与革命》等重要文献。加入中国共产党后,因在商务印书馆编辑《小说月报》的职务,茅盾被委任为中共中央的联络员,1923年成为上海地方兼区执行委员,兼任国民运动委员会委员长,做统一战线、文化宣传与教育工作,参与组织社会运动,党内事务日益繁重。

在中国共产党成立初期,无论是党的理论建设还是组织建设,茅盾都投入了极大的热情与精力,对共产党的发展壮大功不可没。尽管党内的繁重工作挤压了他从事文学工作的时间,但此时的茅盾更积极、自觉地写作,投身论战的前线。“文学与政治的交错”,正是茅盾晚年对其20 世纪20 年代生活的总结。1922 年,茅盾面对的论战对象主要有三个:鸳鸯蝴蝶派、创造社、学衡派。茅盾与这三派的分歧各不相同,作为新文学阵营的先锋,他与霸据文坛的鸳鸯蝴蝶派及提倡国学的学衡派的冲突是必然的,但与创造社的论战却让他非常意外。同为新文学阵营,茅盾与创造社的冲突不是本质的对立,创造社更提倡艺术家自我的艺术创造,而文学研究会则更看重文学对社会的表现及社会意义,其分歧在于对文学与社会关系的不同认识。

1921 年,文学研究会成员合影。左起:沈泽民、郑振铎、沈雁冰(茅盾)、叶圣陶

这些论战于茅盾而言至少有两重意义:第一,新文学阵营的内部分歧让茅盾对新文学有了更全面的认识,使其进一步完善自己的主张,其理论建构愈发完善;第二,作为中国共产党的重要人物之一,茅盾在文化界的频繁论说更应被看作他作为党员所做的重要的文化宣传工作。通过这些工作,茅盾探索着党的文艺发展路线。

茅盾在文艺思想上的重大突破发生在五卅运动前后,他开始认真思考“革命文学”“无产阶级文学”的问题。1925 年,因顾正红事件,上海爆发了五卅运动,茅盾参加并见证了南京路游行及其后的“三罢”运动,加深了对革命运动的认识。1925 年前后,革命运动日益频繁,茅盾已经没有太多精力放在文学工作上。国共合作之后,茅盾成为国民党上海党部的宣传部部长,1925 年年底被选为代表赴广州参加国民党第二次全国代表大会。就在这一年,茅盾完成了《论无产阶级艺术》。这篇思想性极强的文章是茅盾利用有限精力完成的心血之作,是其马克思主义文艺思想成熟的标志之作,也是马克思主义文艺理论中国化的重要文献。

《论无产阶级艺术》缘起于1924年邓中夏、恽代英、沈泽民提出的“革命文学”口号,成为茅盾反思、总结自己的文学观点,从党的文艺路线出发探讨何为无产阶级艺术的契机。文章探讨了无产阶级艺术的历史、阶级性、产生的条件、范畴、苏联文艺及无产阶级艺术的内容与形式等问题,是一篇全面运用马克思主义理论来系统思考文艺问题的文章。茅盾的文艺思想以现实主义为核心,也一直大力推介西方现实主义优秀作品,但他却能清晰地意识到已有的现实主义文艺[4]的局限,因为就世界范围而言,现实主义文学“已见衰歇之象”,“然就国内文学界情形言之,则写实主义之真精神与写实主义之真杰作实未尝有其一二”,“尚有切实介绍之必要”[5]。实际上,他所期待的是一种革命的现实主义,而与创造社的论争,也促使他更辩证地思考文学与社会的关系问题。

在《论无产阶级艺术》中,他在反思其他地区尤其是苏联的文学成果的基础上,总结了其成就与缺陷,提出了无产阶级文艺的公式:“新而活的意象+自己批评(即个人的选择)+社会的选择=艺术。”[6]这个公式辩证地综合了艺术家的创造力与社会生活的土壤,而“个人+社会”所体现的是阶级性的社会生活,它使得无产阶级文艺的创造不可能独立于无产阶级社会的建设。在这一点上,茅盾将无产阶级文艺区别于革命文艺,革命文艺是反抗的文艺,而无产阶级虽然必须战斗来达成理想,“但这理想并不是破坏,却是建设——要建设全新的人类生活”[7]。正是因为理想指向的是新社会,阶级斗争的描写就应当是资产阶级的社会制度及维护这个制度的阶级,而不是作为资产阶级的个人,那么以敌我斗争为鼓动方式的公式化的革命文艺,就不是可取的发展道路,因为敌人的刺激是暂时的,历史的信念则是持久的。最后,既然无产阶级艺术是一种崭新的“革命文艺”,那么它就需要与之相配的新的表现形式,无论是现实主义、浪漫主义,还是象征主义,已有的形式都须得到全面的反思。在这篇精辟而深刻的文章中,茅盾对无产阶级文艺的表现对象、艺术家主观能动性、阶级立场、艺术手法、文艺的社会作用等问题都作了独特思考,使“无产阶级艺术”概念超越了其早先提出的“为人生”艺术的理论局限,成为其建立革命的现实主义理论的初步尝试。

从幻灭到新生:作家茅盾的诞生

1926 年1 月,满怀革命理想壮志的茅盾来到广州参加国民党二大,准备全身心投入革命之中,但革命形势却发生了剧烈的变化。3 月20 日,蒋介石策划发动“中山舰事件”,使茅盾见识到革命的坎坷与政治的波谲云诡。1926 年7 月,国民革命军出师北伐。1927 年年初,中共中央安排茅盾去革命中心武汉工作,任党中央开办的《汉口民国日报》主编及总主笔。1927 年四一二反革命政变及七一五汪精卫叛变革命之后,北伐战争宣告失败,汪蒋合流转而屠杀革命斗士,许多革命者理想破碎,甚至牺牲了生命。急转而下的革命形势与反动派的猖獗进攻震惊了茅盾,而他也受到通缉,迅速转入地下。此时的茅盾脑中一片茫然,对革命的前途感到忧虑。此后,他接到命令离开武汉,从九江到南昌,而当时去往南昌的道路已经不通,他不知道中共已经策划在南昌发动武装起义,只能暂时到庐山牯岭躲避。

1927 年8 月底,因为大革命失败而苦闷的茅盾辗转回到了被白色恐怖笼罩的上海。受到通缉的茅盾在上海的处境十分凶险,只能“隐藏在我家(景云里十一号甲)的三楼上,足不出门,整整十个月”[8],此时的他“对于大革命失败后的形势感到迷惘”,“需要时间思考、观察和分析”[9]:“革命究竟往何处去?共产主义的理论我深信不疑”,“但是中国革命的道路该怎样走?”[10]革命不仅暴露了敌人的凶残与丑恶,也暴露了当时中国共产党内部的一些问题:“右的从动摇、妥协到逃跑,左的从幼稚、狂热到盲动。”[11]同时,茅盾也需要维持生计,于是正式开始了文学创作。他的第一部小说《幻灭》,正是他对混乱而惨烈的大革命失败经历的反思与书写。在写作《幻灭》时,他为自己起了“矛盾”这个笔名,在叶圣陶的建议下改成了“茅盾”。

隐居的茅盾接连创作了《幻灭》《动摇》《追求》,构成了《蚀》三部曲,在文坛引起了强烈反响。《蚀》三部曲反映了革命的失败经历,但其结局又从悲观中走出,显示出革命尽管会遭受挫折,但全社会已经觉醒,革命的前进力量是不可阻止的。然而,三部曲的消极部分还是遭受了批评。在此期间,现代文学团体太阳社成立,大力提倡革命文学。不久之后,太阳社、创造社与鲁迅展开论战。1928 年7 月,茅盾流亡日本,写作了《从牯岭到东京》,集中回应《蚀》三部曲招致的批评,并想同太阳社、创造社在革命文学的理论和实践方面进行讨论。《从牯岭到东京》延续了《论无产阶级艺术》的基本观念,但大革命的失败让茅盾对中国革命的基础薄弱有了更多认识。他指出,公式化的革命文学没有长久的生命力,而中国的工农大众与知识分子区隔已久,还没有很好的方法使革命文学的作者深入大众,因此写被压迫的小资产阶级的生活,引导这部分人走上革命,是一条可行的路径。又因革命文艺最终要服务工农大众,太阳社、创造社所使用的欧化语言及采取的新写实主义路线不可取,因此,应当更多地吸收中国民间文学的资源。此时,茅盾对文艺大众化、民族形式、如何深入群众等问题,已经有了审慎的思考。

文章发表之后,引发了太阳社、创造社的论战与责难。1929 年,茅盾写作《读〈倪焕之〉》作为对他所遭受批评的总答辩,明确提出了文艺的“时代性”问题。“时代性”是其现实主义理论中的重要部分,他认为作品表现出“时代性”,是这个时代给人们的影响,而人们的实践又推动时代走向新的方向。现实主义文学既要表现时代的客观面貌,又要揭示时代的发展规律。“时代性”要求作品把握历史发展的动势,而不仅仅机械地反映当下的事件。这正是以太阳社为代表的革命文艺没有做到的。

回到上海后,茅盾加入了左联。左联是在中国共产党的领导下活动的,带有很强的政治组织的色彩。作为最早的党员之一,茅盾看出了左联存在的“左”倾和盲动主义问题,因此他虽然支持左联的活动,却始终能够更理性地思考问题。在左联的地下刊物《文学导报》上,茅盾发表了一系列重要的理论文章,如《“五四”运动的检讨——马克思主义文艺理论研究会报告》《“民族主义文艺”的现形》《中国苏维埃革命与普罗文学之建设》等,驳斥国民党欺骗大众的反动文艺思想,总结“五四”以来新文学的经验,阐释革命文艺的概念,强调文艺的反帝统一战线,针对当时革命文艺脱离群众这一问题,提出深入生活等要求。

左联成立后,设立了文艺大众化研究会,针对文艺如何深入群众的问题开展了三次大讨论。文艺大众化问题是关系到革命文艺方向的核心问题,其中涵盖了何为大众、文艺内容与形式的关系、语言、作家与大众的关系等一系列问题,引发了大量讨论。茅盾参加了1932 年与1934 年的讨论,写作了《问题中的大众文艺》《“买办心理”与“欧化”》《大众语运动的多面性》等文章。他认为,文艺大众化主要是作家们以大众能看懂且爱看的形式创作出具有艺术性的作品。但当时上海文艺大众化的问题是,作家们集中在城市,很难接触到中国的广大群众。茅盾虽然支持大众化,但其理解也未能脱离这一局限。此后,左联内部发生了宗派主义与关门主义的倾向,引发了“国防文学”和“民族革命战争的大众文学”两个口号的论争,茅盾写作了《再说几句——关于目前文学运动的两个问题》《“创作自由”不应曲解》等文章,以“创作自由”观念批评统一战线内部分裂的问题。

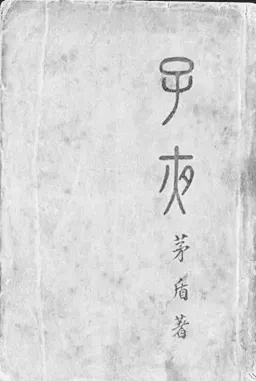

《子夜》初版封面

左联时期,茅盾的创作更加成熟,先后撰写了《子夜》《春蚕》《秋收》《残冬》《林家铺子》等名作,尤其是《子夜》,是体现茅盾现实主义理论之成熟的代表之作,也是对当时中国社会诸多论战的直接解答,通过展示民族资本家破产、买办化的结局,《子夜》“回答了托派:中国并没有走向资本主义发展的道路,中国在帝国主义的压迫下,是更加殖民地化了”[12]。茅盾也由此成为中国现代文学史上举足轻重的大作家。

1940 年,茅盾在延安鲁迅艺术文学院讲课

新文艺的建设:现实主义理论的修正

1937 年抗战全面爆发后,茅盾离开上海来到武汉,参与发起“中华全国文艺界抗敌协会”,并主编《文艺阵地》,将关注的重点放在抗战文艺上。1940 年,他到达延安,见到毛泽东、周恩来等党中央领导人,应毛泽东同志的邀请在鲁迅艺术文学院讲授《中国市民文学概论》。茅盾积极观察延安的新面貌,也读了《新民主主义论》等最新出版的作品。《新民主主义论》提出的民族形式问题,是1940 年延安文艺界热烈讨论的重要问题。茅盾也应《中国文化》主编吴玉章的邀请,参与新民主主义文化的讨论,写作了《关于〈新水浒〉——一部利用旧形式的长篇小说》《论如何学习文学的民族形式——在延安各文艺小组会上演说》《旧形式、民间形式与民族形式》等文章,表达了他对民族形式问题的看法。他从“市民文学”的概念出发梳理中华民族的文学遗产,认为市民文学是体现人民大众的利益、思想、情感的作品,这些作品中才有文学的民族形式。中国文艺的旧形式、民间形式中有封建经济社会的产物,若要以之为资源创造新中国文艺的民族形式,就需要创造性转化的工作:“要吸取过去民族文艺的优秀的传统,更要学习外国古典文艺以及新现实主义的伟大作品的典范”,“深入于今日的民族现实,提炼熔铸其新鲜活泼的质素”[13]。茅盾将民族形式看作世界文学的一部分,是一种普遍性理想的体现,而不是换汤不换药地运用民族文艺资源。

中华人民共和国成立后,茅盾的革命追求终于实现,开始积极投身建设中华人民共和国文艺的新任务中。他被任命为文化部第一任部长、文化教育委员会副主任,领导中国文化事业的建设。在繁忙的公务之外,茅盾也在新的文化运动中继续学习,进一步完善自己革命的现实主义的理论。经历了整风运动与“社会主义现实主义”问题的大讨论,他的许多观点有所修正,这一修正的重点在阶级斗争的问题上。茅盾学习的资源主要是毛泽东的《实践论》《矛盾论》,他认为这两篇文献“包含了现实主义创作方法的最基本的问题”[14],解释了感性认识提高到理性认识的过程,以及如何揭示事物发展的根本原因,即事物的矛盾性。这指示出作家应该如何认识与思考社会,是对《在延安文艺座谈会上的讲话》的重要补充。在《夜读偶记——关于社会主义现实主义及其他》中,茅盾详细阐发了他对社会主义现实主义的认识,重新追溯了现实主义的历史,区分了批判现实主义与社会主义现实主义的区别,将论述重点放在世界观与创作方法的关系问题上,而其中关键的线索则是对斗争哲学的运用,用二元比较的方法显示社会主义现实主义的先进性。茅盾认为现实主义的创作方法是阶级社会中被压迫人民创造的,伴随着社会与阶级斗争的发展而发展,在各个阶段出现了各种形式的现实主义,而批判现实主义则是旧社会中现实主义发展的顶峰,但它只是批判却提不出新社会的理想远景。只有当前进入社会主义新社会的这一历史条件,才能孕育出超越旧有现实主义的社会主义现实主义,它以辩证唯物主义和历史唯物主义为基础,把积极的浪漫理想与现实相结合,是最先进的形式。

1949 年,茅盾在第一次文代会上讲话

茅盾一生坚守革命理想,真诚拥抱新社会,努力让自己的观点向国家文化事业的道路靠近。同时,他依旧保持着自己的理性思考,并持续地写作日记、回忆录,为历史留下了宝贵的材料。晚年的茅盾将回忆录出版,并在去世之前捐出毕生积蓄设立茅盾文学奖,繁荣长篇小说的创作,为中国的文艺事业作出了最后的贡献。

在中国新文艺的发展史上,茅盾是少有的既亲历新文化运动,又经历了中华人民共和国成立之后的社会主义建设的文艺理论家,其对现实主义理论的思考,伴随着中国革命的曲折道路不断发展,而他又担任了15 年的文化部部长,其理论思考贯穿并影响了中华人民共和国文艺的建设,是研究马克思主义文艺理论中国化的重要对象。茅盾对现实主义理论的思考分为几个阶段,从他进入商务印书馆最初走上文艺道路开始,茅盾即推崇世界先进的现实主义杰作,但对已有的现实主义理论感到不足;自他接触马克思主义理论,并加入共产党走上革命道路之后,其对现实主义的思考呈现出马克思主义文艺理论中国化的自觉意识,向一种革命的现实主义发展,将其理论思考同中国具体的革命实践相结合,提出了一系列独特的观点;中华人民共和国成立之后,面对新的历史任务,茅盾对其已有的理论进行了修正使之向社会主义现实主义靠拢,并运用这些观点指导、帮助中国新文艺的建设。尽管有所局限,但茅盾的思考一直以来都是自觉而深刻的,展现出马克思主义文艺理论同中国现实相结合的完整经验,为我们留下了重要启示。

注释:

[1][2]茅盾:《学生时代》,《茅盾全集》第三十五卷《回忆录一集》,黄山书社2012 年版,第80 页,第96 页。

[3]茅盾:《商务印书馆编译所》,《茅盾全集》第三十五卷《回忆录一集》,黄山书社2012 年版,第159 页。

[4]“写实主义”与“现实主义”均为“Realism”的中文翻译。文章中按通行译法作“现实主义”,引文保留原文写法。

[5]茅盾:《〈小说月报〉改革宣言》,《茅盾全集》第十八卷《中国文论一集》,黄山书社2012 年版,第60 页。

[6][7]茅盾:《论无产阶级艺术》,《茅盾全集》第十八卷《中国文论一集》,黄山书社2012 年版,第564 页,第573 页。

[8][9][10][11]茅盾:《创作生涯的开始》,《茅盾全集》第三十五卷《回忆录一集》,黄山书社2012 年版,第427 页,第425—426 页,第426 页,第426 页。

[12]茅盾:《〈子夜〉是怎样写成的》,《茅盾全集》第三卷《小说三集》,黄山书社 2012 年版,第676 页。

[13]茅盾:《旧形式、民间形式与民族形式》,《茅盾全集》第二十二卷《中国文论五集》,黄山书社 2012 年版,第173 页。

[14]茅盾:《认真改造思想,坚决面向工农兵!》,《茅盾全集》第二十四卷《中国文论七集》,黄山书社 2012年版,第255 页。