“为大家辟一条光明的路”

——瞿秋白与他的革命道路

王玉玊

“共产主义的人间化”:瞿秋白与马克思主义的中国化

1899 年1 月29 日,瞿秋白诞生于江苏省常州府一个书香官宦世家,叔祖父瞿廷韶于同治九年(1870)中举,官至湖北布政使。瞿秋白的父亲瞿世玮长期赋闲在家、不事生产,但年幼的瞿秋白依旧“靠着叔祖伯父的官俸过了好几年十足的少爷生活”[1]。1903 年,瞿廷韶在任上去世,瞿氏家族迅速没落。失去生活来源后,瞿秋白一家的生活陷入困窘的境地,因无钱缴纳房租而搬入祠堂勉强度日,债主时时上门催逼,瞿秋白也被迫辍学。1916 年2 月,17 岁的瞿秋白尚在无锡,打算谋求一份小学教师的工作糊口,母亲金璇却在家中服毒自尽。

我只有去死,我不死,不会有人来帮助我,孩子就不得活。[2]

这是金璇死前曾对人说过的话。穷至死境的绝望与以死保全子女的微茫希望让她作出了这个残酷的选择。母亲的死成为瞿秋白一生的创伤,也成为贯穿瞿秋白一生的问题意识的原点:如何创造一个让人人都不必因贫困而至于死地的更好的社会?

母亲去世,瞿秋白“一家星散”,“只身由吴而鄂,由鄂而燕”,在社会中“更发见了无量无数的‘?’”。“残酷的社会”“好像严厉的算数教授”给了瞿秋白“极难的天文学算题”。为寻找一个答案,瞿秋白曾醉心于佛学,“因研究佛学试解人生问题,而有就菩萨行而为佛教人间化的愿心”[3],也曾在托尔斯泰式的无政府主义中探索改良社会的药方。但直到接触了共产主义,瞿秋白才找到创造“新社会”的真正手段——“阶级斗争和无产阶级专政”[4]。

1917 年春,瞿秋白前往北京,借住在堂兄瞿纯白家,并于同年9月考入北京政府外交部立俄文专修馆学习俄文。这段学习经历为瞿秋白此后两度赴俄工作,阅读、翻译俄文文学作品与学习共产主义理论打下了基础。在京期间,瞿秋白也常到北京大学旁听,在陈独秀、胡适等学者的课堂上接受新思想的洗礼。1920年3 月,李大钊在北大成立“马克思学说研究会”,瞿秋白参加了这个研究会,正是在这个时期,他的思想开始真正转向科学社会主义。同样是在1920 年,北京《晨报》与上海《时事新报》决定向欧美各国派出常驻记者,以报道各国情况,对马克思主义心怀向往的瞿秋白成为驻俄记者,于10 月16 日由北京动身赴俄,开始了自己的“饿乡”之旅。

瞿秋白赴俄时,恰逢战时共产主义向新经济政策过渡时期,也是十月革命后俄国经济最为困难的时期。此时的俄国绝非革命胜利后万物欣欣向荣的理想之乡,而是“冰天雪窖饥寒交迫”的“饿乡”、是“罚疯子住的地方”[5]。但在瞿秋白眼中,这“饿乡”却又是“红艳艳光明鲜丽的所在”,他相信这“一线的光明”终将照遍大千世界。为了这“一线的光明”,瞿秋白离开了他“甘食美衣”的“黑甜乡”——“已经久入睡乡的中国”,带着“为死而走”的决绝远赴“饿乡”:

我总想为大家辟一条光明的路。我愿去,我不得不去。我现在挣扎起来了,我往饿乡去了![6]

战时共产主义政策下的俄国是饱受贫困威胁的“饿乡”,而带来经济形势好转的新经济政策又未尝不是“迂回曲折的过渡办法”[7],但瞿秋白在其中看到的,却并非理想的幻灭,而是“共产主义的人间化”:

理想的实现,本必须经几度的人间化……共产主义是“理想”,实行共产主义的是“人”,是“人间的”。[8]

瞿秋白基于对俄国实际社会情况的考察和分析提出,在俄国这样一个小农经济仍占主导的国家实行社会主义,农民并不会自然而然地接受社会主义的公有制,因此,俄国十月革命后社会改造的要点在于重新整顿农工关系。在这一情况下,具有过渡性的新经济政策是必不可少的,它是在俄国现实条件下实现共产主义的必要步骤,是共产主义人间化的必然阶段,而非对共产主义理想的背弃。这种“革命的理论永不能和革命的实践相离”[9]的理念,以及从具体现实而非抽象的理论模型出发的方法,贯穿瞿秋白的理论探索与革命生涯始终,也是马克思主义中国化的重要基点。

1921 年5 月,经张太雷介绍,瞿秋白在莫斯科加入中国共产党的早期组织,并于中国共产党成立后转为正式党员。怀抱着坚定的共产主义信念,瞿秋白为马克思主义在中国的传播与发展作出了重要贡献。他系统地向国内介绍共产国际理论和辩证唯物主义,并阐述了作为中国革命成败之关键的无产阶级领导权问题。

在瞿秋白之前,李大钊、陈独秀等马克思主义理论家往往更关注于唯物史观,而对辩证唯物主义译介较少。瞿秋白敏锐地意识到:

马克思主义,通常以为是马克思的经济学说,或者阶级斗争论,如此而已。其实这是大错特错的。马克思主义是对于宇宙、自然界、人类社会之统一的观点,统一的方法……因为他对于现实世界里的一切现象都以“现代的”或互辩法的(dialectical)——即第亚力克谛的唯物论观点去解释。这是马克思主义的最根本的基础,就是所谓马克思的哲学。[10]

瞿秋白提出了马克思主义是完整的理论体系的科学论断,并强调了唯物辩证法作为马克思主义的哲学或曰总宇宙观的基础性地位。在瞿秋白关于唯物辩证法的相关论述中,能够看到他出色的哲学功底与思辨能力。他固然是一个强调从革命实际出发、反对理论教条的革命者,但同时对于诸哲学概念、理论的理解又都相当精准和透彻。瞿秋白是有做大学者的天赋的,他的《实验主义与革命哲学》[11]等许多杂文甚至像是精炼而犀利的论文,能够以逻辑严密的理论思维直捣现实社会的症结,并创造性地赋予理论以具体化的延伸空间。

1925 年起,瞿秋白先后在党的第四、五、六次全国代表大会上当选为中央委员、中央局委员和中央政治局委员。通过领导五卅运动等一系列的革命运动,瞿秋白的马克思主义理论更加成熟,并提出了无产阶级的革命领导权问题。瞿秋白认为,无产阶级与资产阶级争夺革命领导权的斗争已经打响,中国的资产阶级革命也必须由无产阶级领导才有可能取得最终的胜利,而革命的领导权不会自动落入无产阶级手中,无产阶级必须联合广大群众,特别是与农民结成联盟,才能够在争夺领导权的斗争中取得胜利,并最终引领革命走向成功。

基于这样的分析,瞿秋白对于五卅运动后蓬勃发展的农民运动非常重视,在这一点上,他与毛泽东的观点高度一致。1927 年,毛泽东完成了长文《湖南农民运动考察报告》,瞿秋白帮助毛泽东将《报告》出版,并作了“序”。在“序”中,他有力驳斥了党内外存在的污名化农民运动的声音:

“匪徒、惰农、痞子……”这些都是反动的绅士谩骂农民协会的称号。但是真正能解放中国的却正是这些“匪徒……”。

……

中国农民要的是政权,是土地……这些应得的东西……他们是要动手,一动手自然便要侵犯神圣的绅士先生和私有财产,他们实在“无分可过”。他们要不过分,便只有死,只有受剥削![12]

瞿秋白的革命理论饱含对工农大众的深刻同情,以及对于他们的最彻底的革命意志的信任与赞扬。他不曾忘记走上革命道路的初衷——创造一个不会再有人像他的母亲一样因贫困而自戕的未来中国。他深知这条道路必然曲折而艰难,但却始终相信,当无产阶级和劳动群众——一切受到剥削压迫的人都联合起来,一定可以扫除压迫,得到解放。

“‘向着大众’去!”:瞿秋白与普罗大众文艺

瞿秋白长期负责党的宣传工作,有着极为丰富的办报办刊经验。在前往俄国之前,就曾与郑振铎等人创办刊物《新社会》《人道》,宣传进步思想。自俄归国后,他接手当时已经停刊的《新青年》,担任主编,将之改为季刊并恢复出版。五卅运动发生后,上海各报馆往往迫于压力,不敢报道真相,瞿秋白于是向党中央提议创办《热血日报》,反映社会真实情况,宣传反帝反封建的革命思想,这份报纸也是中共主办的第一份日报……瞿秋白常常既担任主编又撰写社论文章,在极其繁重、紧张的任务中保持高度的工作热情。这些由瞿秋白主办的刊物,也能够反映出他的马克思主义文艺观。

革命的文艺,必须“向着大众”去![13]

这是瞿秋白文艺思想的核心所在。瞿秋白受家庭熏陶,有着极好的国学功底,能画山水,能作诗词,能吹洞箫,能为金石篆刻;在白话文方面,既能写典雅优美、表现复杂心理与情绪的散文,也能写明晰严密、极具战斗性的社论与杂文。但这些对于瞿秋白而言,或许都不是最重要的文艺——不是真正属于普罗大众的文艺。瞿秋白所说的普罗大众文艺,是用真正民间的语言、民间的形式,以人民大众看得懂的方式反映人民大众心声的文艺,是“站到群众的‘程度’上去,同着群众一块儿提高艺术的水平线”[14]的文艺。

瞿秋白对于普罗大众文艺的思考,是从文学语言与文学形式开始的。在文学的语言方面,瞿秋白指出:

任何一个先进国家的文字和语言,固然都有相当的区别,但是书本上写着的文字,读出来是可以懂得的。只有在中国,“国语文学”口号叫了十二年,而这些“国语文学”的作品,却极大多数是可以看而不可以读的。[15]

中国的白话文运动固然有着“我手写我口”的目标,但实际形成的过度欧化的、专属于智识阶层的白话文书面语却仍然远离人民群众在日常生活中真正使用的鲜活口语。因为中国的白话文仍变成少数人的专利,所以“所谓新文学——以及‘五四式’的一切种种新体白话书,至多的充其量的销路只有两万”,而更大多数的“中国人的脑筋里”仍然是“剑仙在统治着”,群众阅读的旧小说中的英雄侠客们侍奉的仍是封建社会的“青天大老爷”[16],总在阅读这样的作品,自然不可能觉醒反帝反封建的革命斗志。革命文艺是要与这些旧文艺争夺读者的,这同样是争夺革命领导权斗争的重要组成部分,而为了在这场斗争中取得胜利,就必须创造出真正的平民的语言。

在文学的形式方面,瞿秋白格外重视说书、乱弹等民间的文艺形式。在《乱弹》一文中,瞿秋白提到,中国自古便有绅士的艺术与平民的艺术,而绅士统治阶级总要霸占“平民艺术的自由的形式,去挽救自己艺术的没落”,所以属于平民的元曲发展成属于绅士的典雅昆曲,皮簧的乱弹也走上了雅化的道路。白话文运动后,“绅士等级蜕化出来的绅商阶级”并未真正消失,他们将“自己大吹大擂鼓吹着的所谓白话”也变成一种“新文言”,“写出许多新式的诗古文词——所谓欧化的新文艺”[17]。要反对这种贵族化了的欧化新文艺,就必须重新回到茶馆的说书人那里,回到皮簧的乱弹中,回到所谓“下等人”的文艺形式里,并让这些文艺形式获得新的革命性与反抗性:

咱们不肖的下等人重新再乱弹起来,这虽然不是机关枪的乱弹,却至少是反抗束缚的乱谈。[18]

“五卅事件之后,作为《热血日报》主编的瞿秋白开始有意识地大量使用口语、俗语以及方言词汇进行创作,主动借鉴民间说唱文学的体裁,以此扩大革命群众的阵营,争取新生力量。”[19]瞿秋白不仅自己尝试创作新的平民文学作品,也鼓励广大劳动者直接进行文学创作。《热血日报》便组织起群众通讯员队伍,发动各行各业的群众向《热血日报》投稿:

我们很想收集这种平民作品。因为只有在这作品里,我们才能够看见国际帝国主义压迫下的思想和情绪。我们现在得到了这一首,先发表出来。如爱读本报者肯以自己搜集所得的寄来,我们一定择优发表。[20]

1931 年年初,中共六届四中全会以后,瞿秋白受到王明“左”倾错误路线的迫害,离开了党的领导岗位。王明甚至减发其生活费,瞿秋白夫妇只能靠着每月十几元的收入勉强度日。与此同时,国民党的“白色恐怖”笼罩上海,瞿秋白夫妇常常不得不紧急转移。在这样一段艰难岁月中,瞿秋白考虑的却从不是个人的安危、荣辱、得失。在离开政治岗位后,他很快就将自己的工作重心转向了文艺领域。夏衍曾回忆说:

秋白同志来参加文化工作的领导,正是党的六届四中全会之后,他正受到了“左”的教条主义、宗派主义分子的打击。可是,在我和他断断续续的近两年的工作接触中,丝毫没有感觉到他受了打击之后的委屈的心情。日常谈话的时候他是那样的乐观,那样的“潇洒”,那样的幽默,可是一接触到工作,他又是那样的生气勃勃,对敌人和旧社会的一切不合理现象具有那样强烈的敌忾和仇恨。[21]

1931 年5 月起,瞿秋白夫妇为躲避国民党的通缉,在冯雪峰的介绍下借住在紫霞路68 号爱国商人谢澹如家中。住在紫霞路68 号的两年之中,瞿秋白每天要工作十余小时,看书、写作直到深夜,仅“收编在《瞿秋白文集》中的这一时期的文学著作,就约有一百五十来万字,每天平均写两千来字。这还不算他给党刊写的许多文章”[22]。他在此时编译的《“现实”——马克思主义文艺论文集》是我国重要的马克思主义文艺理论集。除写作和翻译外,瞿秋白也开始比较直接地领导左联的工作,与冯雪峰、茅盾、鲁迅、夏衍等人结下了深厚的革命友谊。在瞿秋白的指导下,左联逐渐从“左”倾错误路线中摆脱出来,纠正了过度强调政治性而忽视文学创作、将政治与文学割裂开来的错误倾向。

1932 年夏秋之际,神交已久的鲁迅与瞿秋白终于在冯雪峰的介绍下会面。此前两人已常常通过书信交流对文艺创作、翻译和文艺战线的见解,此次相见,便如老友重逢,两人“从日常生活,战争带来的不安定(经过‘一·二八’上海战争之后不久),彼此的遭遇,到文学战线上的情况,都一个接一个地滔滔不绝无话不谈,生怕时光过去得太快了似的”[23]。此后,两家便常常相互拜访,瞿秋白夫妇也曾几次因避难而到鲁迅家小住。瞿秋白与鲁迅在性情和观点上都颇为契合,甚至杂文文风也有相近之处。瞿秋白有十几篇杂文都是在与鲁迅交换意见后写成的,鲁迅也对文章作了字句上的修改:

……秋白还就谈话所得,或者和鲁迅商量以后,写了《苦闷的答复》、《出卖灵魂的秘诀》等十多篇杂文。这些杂文,为了不让敌人发觉它们的真正作者,秋白有意模仿了鲁迅的笔调,鲁迅请别人另抄一份,属上自己的笔名,送给《申报》副刊《自由谈》等处发表。鲁迅为了使这些文章广为流传,还把它们收入了自己的杂文集。[24]

瞿秋白精选出鲁迅的75 篇杂文,编为《鲁迅杂感选集》并为此书作一万五千字的序言,对于鲁迅杂文的艺术水准和战斗意义作出了深刻而全面的评价,是鲁迅研究无法绕过的经典文献。

瞿秋白在这篇“序言”中提到:

他(指鲁迅——笔者注)没有自己造一座宝塔,把自己高高供在里面,他却砌了一座“坟”,埋葬他的过去,热烈的希望着这可诅咒的时代——这过渡的时代也快些过去。他这种为着将来和大众而牺牲的精神,贯穿着他的各个时期,一直到现在,在一切问题上都是如此。[25]

这话固然是对鲁迅精神的精辟论断,也未尝不是瞿秋白的人生自况与自省。与鲁迅一样出身于没落的封建士绅家庭的瞿秋白,时时刻刻警惕着自己的“文人”属性,他从走出封建旧家庭而成为最坚定的革命者的道路,是一场漫长的、朝向自由与新生的“自杀”。

1919 年年底,积极参与了五四运动的瞿秋白,围绕北大爱国学生林德扬自杀事件写了多篇文章,其中名为《自杀》的一篇写道:

你不能不自杀,你应该自杀,你应该天天自杀,时时刻刻自杀。你要在旧宗教,旧制度,旧思想的旧社会里杀出一条血路,在这暮气沉沉的旧世界里放出万丈光焰,你这一念“自杀”,只是一线曙光,还待你渐渐的,好好的去发扬他。[26]

这是瞿秋白贯彻一生的信念。直到就义前夕,瞿秋白在狱中写下《多余的话》时,他仍将自己视作一个“脆弱的二元人物”[27]。在瞿秋白的内心深处,波西米亚式的对浪漫的个人自由的向往与身为共产主义革命者的社会的责任或许从未停止过斗争,来自旧时代的“文人气”是瞿秋白一生挥之不去的噩梦,但他又没有一天不是最坚定的革命者,他站在新旧知识分子转换的交界线上,以飞蛾扑火般的自杀精神,对“士绅”与“文人”——中国旧时代的坏遗产——做出最决绝的反戈一击。对于摇身一变而为“欧化绅士”的封建“文人”,对于打着“民族精神”“固有文化”“学术救国”等道貌岸然之旗号,行维护旧道德、旧秩序、旧权威之实的“僵尸”与“戏子”们,瞿秋白的批判向来最透彻、最猛烈。瞿秋白的革命是向社会的革命,也是向自我的革命,所以瞿秋白或许是不畏死的,因为他的死也能成为封建士绅阶层之灭亡的一声丧钟。

瞿秋白与鲁迅是同一类人,他们“自己背着因袭的重担,肩住了黑暗的闸门”,让更多的人往“宽阔光明的地方去”[28]。他们或许也曾在彼此身上看到自己的影子,所以这份革命情谊才显得别样深厚与荡气回肠。

1934 年年初,瞿秋白受命离开上海,前往中央苏区,临走前到鲁迅住处告别。瞿秋白在鲁迅家中住了一晚,鲁迅坚持将床铺让给瞿秋白,自己则睡了一夜地板。两人或许都意识到了这将是一次漫长的离别,却无法预料瞿秋白此一去竟成永诀。

抵达苏区后,瞿秋白也并未远离文艺战线,他不仅主持了《红色中华》等机关报的编辑工作,而且提议建立中央苏维埃剧团,为工农戏剧运动付出了大量心血。在指导戏剧工作的过程中,瞿秋白依然坚持“‘向着大众’去”的基本方针,尤其强调剧团一定要到人民中去。剧团常去到红军前线慰问演出,瞿秋白总要反复叮嘱,一定要尽可能利用沿途的一切机会进行演出,与老百姓打成一片。瞿秋白主张戏剧创作要向山歌、民歌等民间艺术形式学习,要多多听取农民讲述的真实故事作为素材,在语言上“要用活人口里的话来写台词,不要硬搬书上的死句子”,“让群众闭上眼睛听,也能听出来是什么样的人在什么样的环境下讲话”[29]。这些非常具体的、可以直接落地实操的文艺思想只能是从实际的工作中总结得出,所以才能迅速转化为推动苏区革命戏剧发展的重要力量。“‘向着大众’去”的戏剧作品得到了苏区老百姓的热烈欢迎,起到了良好的宣传、动员效果。

“为人民工作”:拼命工作与从容就义

第五次反“围剿”失败后,中央红军作出了战略转移的决定,瞿秋白却被留在苏区,继续领导苏区的宣传工作。他体弱多病,并不能适应留守苏区的游击环境,毛泽东等人也曾建议让瞿秋白随大部队撤离,但这些建议最终未被采纳。得知这一决定后,瞿秋白是颇有些消沉的,他对好友吴黎平说:

你们走了,我只能听候命运摆布了,不知以后怎样,我们还能相见吗?如果不能相见,那就永别了。我一生虽然犯过错误,但对党对革命忠心耿耿,全党同志有目共见。祝你们前途顺利,祝革命胜利成功,我无论怎样遭遇,无论碰到怎样逆境,此心可表天日。[30]

临别时,瞿秋白将自己的长衫送给了冯雪峰,将马送给了徐特立,他或许早已为自己的牺牲作好了准备。

但瞿秋白并未停止战斗。中央红军撤离后,瞿秋白坚持与少数几位同志一起,在紧迫的形势中将《红色中华》编至最后一期,白天随部队行军,晚上在营地看稿编稿,没有文章就自己写,排除万难保证报纸正常出版。苏维埃剧团也在坚持演出,直到因病重转移的前三天,瞿秋白还在主持剧团的文艺汇演。

在恶劣的生活环境与繁忙工作的双重压力下,瞿秋白的病情日益严重。1935 年2 月,中央分局决定将瞿秋白等几人秘密转移,经福建前往上海。2 月11 日,瞿秋白一行动身前往福建,于24 日在小迳村被敌人发现,不幸被俘。

瞿秋白自幼体弱,有严重的肺病,工作起来又仿佛不知疲倦,因过度操劳而吐血晕倒、不得不卧床休养的情况发生过许多次。

肺痨是要“养”的。可是我一天不读,一天不“想”,就心上不舒泰,——不能不工作;要工作。[31]

这是瞿秋白在记述赴俄心路、见闻的游记《赤都心史》中写下的话,也确实体现了瞿秋白的病中常态,他的许多文章都是在病中写就的。

工作,工作,似乎被光阴催逼着,瞿秋白一刻也不愿停止工作,他把自己全部的人生价值交托于为党与人民而工作,就像是燃烧自我而发出光亮的蜡烛,无论何时燃尽,都能够无愧于自己的使命与责任。

鲁迅在杂文《死》中曾经将自己称为死的“随便党”,但于生时的工作却“要赶快做”[32]。这样的生死态度,用在瞿秋白身上或许也是合适的,从被俘到就义,瞿秋白始终显得平静而从容。狱中的瞿秋白终日读书不倦,写文、作诗,不少国民党官兵向他求字,请他刻章,他也都一一答应。得知瞿秋白的真实身份后,国民党反动派一度采用怀柔政策,想劝瞿秋白变节投降,做一个“识时务者”。瞿秋白却能毫不动摇,舌战群敌,以共产主义才能救中国的坚定信念,戳穿敌人的伪善嘴脸,怒斥蒋介石背叛革命又坐视东北沦陷的累累罪行。瞿秋白在审讯中说:

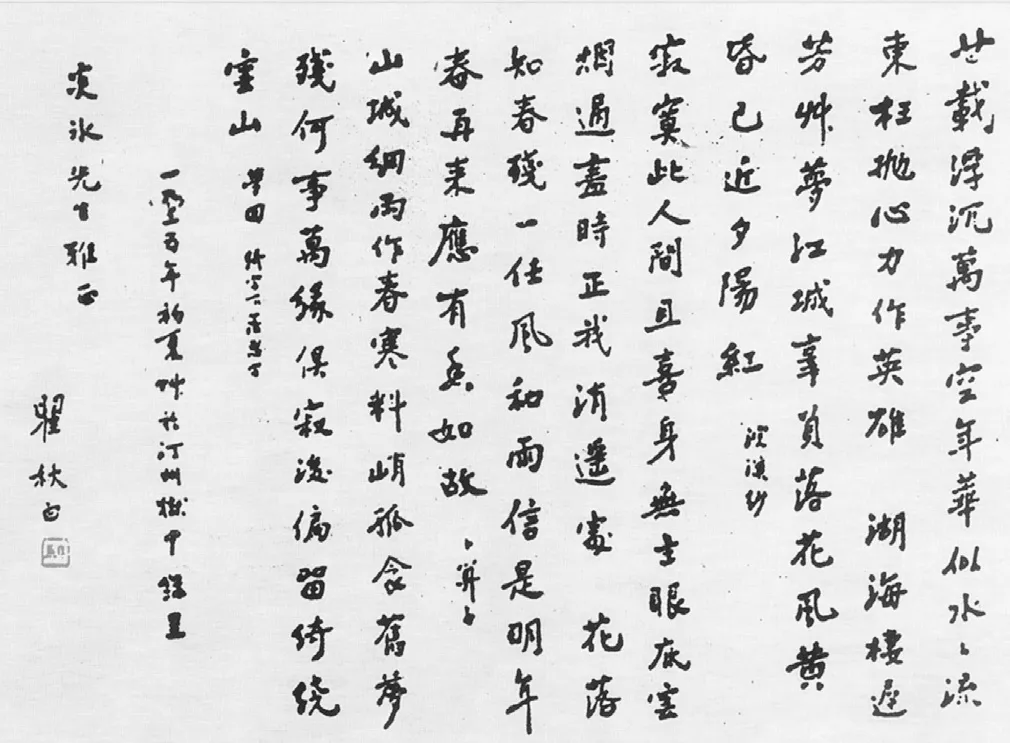

瞿秋白狱中手迹

古语云:朝闻道,夕死可也。我不仅闻了共产主义世界大同之道,而且还看到这个道正越来越多地为人民所拥护,千千万万人正在为它洒热血,抛头颅,不管遭受多大的牺牲,多少次的失败,总有一天会在中国,在全世界成功的。我瞿秋白纵然一死,又何足惜哉![33]

瞿秋白的慷慨陈词掷地有声,倒衬得主审官们像小丑一般。1935年6 月,蒋介石下达了处决瞿秋白的命令。18 日,瞿秋白被押赴刑场执行枪决,一路坦然自若、步履从容,唱《国际歌》,高呼“共产主义万岁”。在罗汉岭下的草坪前,瞿秋白盘腿而坐,笑言“此地很好”,随后从容就义,年仅36 岁。

1950 年,毛泽东在《瞿秋白文集》的题词中写道:

瞿秋白同志死去十五年了。在他生前,许多人不了解他,或者反对他,但他为人民工作的勇气并没有挫下来。他在革命困难的年月里坚持了英雄的立场,宁愿向刽子手的屠刀走去,不愿屈服。他的这种为人民工作的精神,这种临难不屈的意志和他在文字中保存下来的思想,将永远活着,不会死去。[34]

伟大的无产阶级革命家、理论家和宣传家瞿秋白将他短暂的一生毫无保留地奉献给了共产主义事业,他的思想与精神永垂不朽。

注释:

[1][27]瞿秋白:《多余的话》,《瞿秋白文集(政治理论编)》第七卷,人民出版社1991 年版,第701 页,第700 页。

[2]秦耐敏:《秋白逸事》,《工人生活》1957 年6 月26 日,转引自刘小中、丁言模编著:《瞿秋白年谱详编》,中央文献出版社2008 年版,第32 页。

[3][5][6]瞿秋白:《饿乡纪程》,《瞿秋白文集(文学编)》第一卷,人民文学出版社1985 年版,第7 页、第24页、第15 页、第25 页,第5 页,第5 页、第4 页、第13 页、第17 页。

[4]张历君:《瞿秋白与跨文化现代性》,香港中文大学出版社2020 年版,第100 页。

[7][8]瞿秋白:《共产主义之人间化——第十次全俄共产党大会》,《瞿秋白文集(政治理论编)》第一卷,人民出版社1987 年版,第190 页,第194 页。

[9]瞿秋白:《〈瞿秋白论文集〉自序》,《瞿秋白文集(政治理论编)》第四卷,人民出版社1993 年版,第414 页。

[10]瞿秋白:《马克思主义之意义》,《瞿秋白文集(政治理论编)》第四卷,人民出版社1993 年版,第18 页。

[11]瞿秋白:《实验主义与革命哲学》,《瞿秋白文集(政治理论编)》第二卷,人民出版社1988 年版,第619—626 页。

[12]瞿秋白:《〈湖南农民革命〉序》,《瞿秋白文集(政治理论编)》第四卷,人民出版社1993 年版,第572—574 页。

[13]瞿秋白:《大众文艺和反对帝国主义的斗争》,《瞿秋白文集(文学编)》第三卷,人民文学出版社1989年版,第4 页。

[14]瞿秋白:《普罗大众文艺的现实问题》,《瞿秋白文集(文学编)》第一卷,人民文学出版社1985 年版,第464 页。

[15]瞿秋白:《哑巴文学》,《瞿秋白文集(文学编)》第一卷,人民文学出版社1985 年版,第359 页。

[16]瞿秋白:《吉诃德的时代》,《瞿秋白文集(文学编)》第一卷,人民文学出版社1985 年版,第376 页。

[17][18]瞿秋白:《乱弹(代序)》,《瞿秋白文集(文学编)》第一卷,人民文学出版社1985 年版,第349—350 页,第350 页。

[19]曹晓华:《从瞿秋白的说唱文学创作看中国共产党文艺大众化的早期理论与实践》,《文艺理论研究》2021 年第6 期。

[20]《热血日报》第七号《呼声》副刊刊登的征稿启事,转引自曹晓华:《从瞿秋白的说唱文学创作看中国共产党文艺大众化的早期理论与实践》,《文艺理论研究》2021 年第 6 期。

[21]夏衍:《追念瞿秋白同志》,《文艺报》1955 年第12 期,转引自卫华、化夷:《瞿秋白传》,湖南人民出版社2014 年版,第184 页。《瞿秋白传》中将文章名写作《回忆瞿秋白同志》,当有误。

[22]杨之华:《回忆秋白》,人民出版社1984 年版,第94 页,转引自卫华、化夷:《瞿秋白传》,湖南人民出版社2014 年版,第193 页。

[23]许广平:《鲁迅回忆录》,转引自刘小中、丁言模编著:《瞿秋白年谱详编》,中央文献出版社2008 年版,第376 页。

[24]杨之华:《回忆秋白》,转引自刘小中、丁言模编著:《瞿秋白年谱详编》,中央文献出版社2008 年版,第388 页。

[25]瞿秋白:《〈鲁迅杂感选集〉序言》,《瞿秋白文集(文学编)》第三卷,人民文学出版社1989 年版,第104 页。

[26]瞿秋白:《自杀》,《瞿秋白文集(文学编)》第二卷,人民文学出版社1986 年版,第3 页。

[28]鲁迅:《我们现在怎样做父亲》,《鲁迅全集》第一卷,人民文学出版社1973 年版,第117 页。

[29]李伯钊:《回忆瞿秋白同志》,转引自刘小中、丁言模编著:《瞿秋白年谱详编》,中央文献出版社2008年版,第420 页。

[30]吴黎平:《在党的历史的紧急关头(关于遵义会议之前的片断回忆)》,《学习与研究》1981 年第1 期。

[31]瞿秋白:《赤都心史》,《瞿秋白文集(文学编)》第一卷,人民文学出版社1985 年版,第182 页。

[32]鲁迅:《死》,《鲁迅全集》第六卷,人民文学出版社1973 年版,第613 页。

[33]朱钧侃、刘福勤、钱璱之、赵庚林主编:《总想为大家辟一条光明的路——瞿秋白大事记述》,南京大学出版社1999 年版,第477 页。

[34]毛泽东为《瞿秋白文集》的题词(1950 年12 月31 日),见中华人民共和国国家档案局官网。