高质量一体化视阈下长三角数字经济发展研究

蒋文超

(浙江金融职业学院 会计学院,浙江 杭州 310018)

一、引言

2018年11月5日,习近平总书记在中国国际进口博览会开幕式的主旨演讲中宣布支持长江三角洲区域一体化上升为国家战略,之后国务院联合相关部门相继印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》。2020年8月习近平总书记在推进长三角一体化发展的座谈会中提出,要深刻认识长三角在国家发展中的作用与地位,紧扣高质量与一体化两个关键词,坚持问题和目标导向相统一,做到埋头苦干、真抓实干。“高质量”为落实新发展理念的内生要求,需要矢志创新;“一体化”是区域协同发展的最高形态,需要长期融合。高质量一体化是长三角实现经济社会协同发展、新旧动能转换、产业结构优化的必经之路,对优化社会主义市场经济体系、推进全国高质量发展具有引领和示范作用。

以数据资源为关键要素、数字技术为支撑的数字经济在重塑地区经济竞争格局中发挥了引擎作用,长三角地区已成为国内数字经济的产业高地。2020年区域内部数字经济规模达10.83万亿元,约为同期GDP比重的44%,约占全国数字经济总量的28%。上海市积极布局工业互联网,首倡城市数字化转型,从“治理、经济、生活”维度全方位完善数字化建设,数字经济增加值占全市GDP比重连续4年超过50%;浙江省多举推动数字产业化、产业数字化和数字化治理,新零售、跨境电商、金融科技等新业态蓬勃发展,“最多跑一次”“掌上办事”改革实现了数据驱动公共服务与社会管理的新方式。江苏省主攻产业数字化,基于“企业上云”,推动大数据、云计算、物联网在工业企业应用普及,实现轻工、机械、纺织等传统产业的品牌化和高端化发展,打造具有国际竞争力的先进制造业集群和特色产业基地。安徽省加快推进“两地一区”“数字江淮”建设,统筹成立了5G建设专项协调小组,打造“随时办”“皖事通办”服务,“芯屏器合”现代产业体系和政府治理智慧化水平稳步提升。基于实证分析,从辐射效应、外向联系、辐照网络视角量化和解构长三角地区的产业耦合机制,以高质量一体化发展的标准评价数字经济水平。

二、文献综述

(一)长三角数字经济的高质量发展水平

周晓辉(2021)基于数字经济与先进制造耦合发展关系,编制经济水平测度体系,研究发现长三角数字经济已从低度耦合发展到高度耦合协调,江苏、浙江的融合程度较高,而安徽数字经济尚未达到融合发展阶段[1]。郑瑞坤和汪纯(2021)融入文本数据挖掘思路,构造和量化长三角27个城市的高质量发展指数,实证结果表明,长三角高质量发展处于中等偏下水平,区域高质量发展的城市差异显著,在样本期内各城市基本维持了现有经济发展态势,未发生跨状态转移现象[2]。彭刚等(2022)制定了经济综合评价指标体系,基于省际面板数据实证检验数字经济与高质量发展存在显著的正相关关系的理论假设,且东部地区中数字经济对高质量发展具有更为突出的作用[3]。陈建军(2020)对于长三角数字经济的高质量发展提出了政策建议,认为经济高质量发展关键点在于将虚拟与实体经济结合起来,深度融合数字经济与实体经济,在于加快长三角新旧动能的转换,建立新经济体系,进而实现更高质量、更可持续、更公平的区域一体化发展[4]。

(二)长三角数字经济的一体化发展水平

姜雯雯(2019)基于总体数字经济指数,指出长三角城市群已成为我国数字经济的城市集聚区,产业规模领先于珠三角与京津冀地区。但区域内部城市差异显著,杭州与上海组成数字经济发展的第一梯队,扬州市、盐城市、安庆市受限于经济基础孱弱,数字经济指数较低。其中,数字经济体系中的城市地位由经济水平、产业数字化与信息化程度等多因素共同决定,而提升信息基础设施有助于经济基础较差地区的产业升级,继而推动数字经济发展[5]。王玉和张占斌(2021)以中国七大城市群作为研究对象,通过构建数字经济发展和区域一体化指标,量化数字化产业变革与区域生产要素配置、高质量一体化的关系,研究表明长三角、珠三角、京津冀一体化水平呈现上升态势,数字经济发展改善创新、环境、产业结构一体化水平,但可能会降低区域经济增长一体化水平,加剧资本要素的配置不平衡[6]。Kernel密度估计法、定基极差熵权法、Dagum基尼系数法也是城市群面板数据实证检验中常用的模型[7]。

(三)长三角一体化与高质量发展

胡彬(2019)基于相关政策梳理了长三角区域一体化的发展历程,总结国家区域政策导向转变和开放模式创新后区域发展面临的新挑战,从创新驱动力、培育比较优势、优化区域内部空间组织关系层面解析长三角区域高质量一体化内涵[8]。程必定(2019)基于四次工业革命的时代背景分析了产业与国家发展的关系,引出高质量一体化发展中长三角的示范担当,理论透视了高质量一体化与国家战略发展的意涵,提出智能化发展路径,并展望了长三角地区的智能社会[9]。郭湖斌和邓智团(2019)基于长三角地区统计数据,从经济增长变异系数、经济规模、产业结构变动与制造业升级三个维度,分析长三角经济一体化高质量的发展特征。研究发现长三角多中心匀质化发展趋势明显,核心城市与上海的经济总量差距降低;经济增长变异系数降低,趋同性一体化特征显著;制造业升级和产业结构变动趋势揭示了逐步提升的长三角经济一体化质量[10]。陈雯等(2021)从长三角一体化发展的战略意义切入,梳理中央政府及三省一市的区域一体化落实情况,系统阐述一体化与高质量的内涵及相互关系,指出社会公平、生态安全和经济集中的空间优化准则。提出了高效率、差异化、包容性和可持续的政策建议[11]。

作为一个区域经济发展的新议题,高质量一体化相关系统性研究较少,且现有文献存在三个问题:理论分析多于实证研究,结果可信度和建议科学性存疑;指标体系过于简化,没有兼顾高质量与一体化的双重目标;长三角城市群概念范畴没有紧跟最新的政策趋势,导致分析结果的未来适用性不强。全文创新之处是将城市视作区域系统的空间节点与研究对象,通过构建城市维度的高质量一体化指标体系,量化长三角41个城市数字经济水平,以此评价区域产业发展现状,并提出针对性的政策建议。

三、研究设计

基于高质量与一体化的双重语义,从“辐射效应”“外向关联度”与“辐照网络”三个维度展开长三角数字经济研究。其中“辐射效应”与“外向关联度”分别表征了城市间“一对一”单向赋能、“一对多”双向耦合的产业关系,量化的是区域核心城市的数字经济引领性,“辐照网络”评价了城市间“多对多”的双向复合关系,体现的是区域内数字经济同频共振程度。本研究的脉络特征主要为逐渐放宽分析口径、逐渐丰富作用关系,并通过梳理与计算江浙沪皖三省一市的年鉴数据,归纳探索长三角数字经济的产业特征与协同规律。

(一)空间范围与数据来源

长三角地区拥有我国最发达的城市群,《长江三角洲地区区域规划》《长江三角洲城镇群规划》分别将城市范围划定为江浙沪两省一市与江浙沪皖三省一市。国务院印发的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》中将规划范围涵盖了上海市、江苏省、浙江省、安徽省全域。随着产业和经济协同发展程度不断加深,长三角已不仅仅是地理概念,其概念扩容是可预期的,为保证分析结果的未来适用性,江浙沪皖三省一市的全部41个城市均是本研究的评价对象。

长三角城市群相关数据取自《中国城市统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国高技术产业统计年鉴》《中国劳动统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《长三角统计年鉴》《上海市统计年鉴》《浙江省统计年鉴》《江苏省统计年鉴》和《安徽省统计年鉴》,时间范围为2016—2020年,并采用线性回归的方式拟合补齐缺漏数据。

(二)计量模型

1.数字经济辐射效应。基于经济辐射效应与城市引力在作用机理与表现特征方面的相通之处,在传统引力模型的基础上,运用“熵权法”优化了简单指数计量方法,构建了系统化的数字经济辐射模型:

(1)

式(1)中,Dii′表征城市i对城市i′的辐射效应,Si×Ci×Ei与Si′×Ci′×Ei′分别代表城市i与城市i′的数字经济发展程度,如表1所示由数字产业化、产业数字化、数字化创新、数字化设施、政府治理和数字经济企业自治6个二级指标、15个三级指标与45个四级指标构成,S为产业投入、C为发展环境、E为经济产出,R为各个城市物理距离。

增补修正系数K,以兼顾数字经济与产业发展潜力、发展效益和发展结构的关系。

(2)

本研究对于数字经济公司的定义是主营业务涉及“数字经济”关键词的市场主体。从空间和时间2个维度分别测算2016—2020年江浙沪皖各个城市的数字经济辐射水平。在时间维度考察时,评价对象m=5,表示2016—2020年样本周期。在空间考察时,评价对象m=41,代表长三角41个城市。评价指标n依次为14、13、18,表征一级指标分别为S、C和E时数字经济发展水平评价体系对应的二级指标。

具体步骤如下:

整理形成原始数据矩阵,设有n个指标,m个对象。

(3)

式(3)中,xij(i=1,2,…,m;j=1,2,…,n)表征第i个评价城市的第j项二级测度指标数值;Xj(j= 1,2,…,n)表征全部评价对象第j项测度指标的列向量数值。数字经济各指标存在数量级差异,为消除量纲对量化结果的影响,本研究运用极差标准化对原始数据进行归一化的无量纲化处理。

正向指标:Xij=(xij-xmin+0.01)/(xmax-xmin)

(4)

负向指标:Xij=(xmax-xij+0.01)/(xmax-xmin)

(5)

标准化前、后城市i的第j项指标数值分别采用xij和Xij表示,xmax和xmin代表第j项指标的最大值和最小值。全部指标皆增加0.01,平移处理后以符合取对数要求。

核算城市i的第j项标准化后指标Xij占该指标合计值的比例yij,列示矩阵Y=(yij)m×n:

(6)

求导第j项测度指标的信息熵ej,差异系数vj和权重wj:

(7)

vj=1-ej

(8)

(9)

逐一求解城市i的数字经济发展水平中产业投入S、发展环境C、经济产出E:

(10)

2.数字经济外向联系。为量化城市数字经济发展潜力,构建城市维度的数字经济外向联系模型:

(11)

3.数字经济辐照网络。本研究借鉴了赵维良(2015)等学者的计量方法[12],基于“节点中心度”和“网络密度”量化的网络中心性数值,量化分析了数字经济的“核心——边缘”分异特征。

Ci=pci×ndi

(12)

(13)

(14)

式(12)~式(14)中,Ci表征城市i数字经济辐射的网络中心性,代表了产业匹配程度以及资源控制水平;pci为节点中心度,Di为城市i对区域内其它城市产业辐射程度的合计值,ndi为网络密度,si代表城市辖区面积。

(三)数字经济指标体系

考察长三角数字经济的高质量一体化发展态势,需要对相关产业数据进行测算。基于《中国经济增长质量发展报告》,提出产业协调、创新设计、开放共享、绿色发展的理论内涵。结合评价科学性与可操作性、数据的易获取性与简明性,从产业投入、发展环境、经济产出三个维度编制数字经济高质量一体化评价体系。

表1 数字经济高质量与一体化指标体系

四、实证结果与分析

长三角是我国经济总量规模最大、发展速度最快、最具有产业潜力的地理板块。聚焦于数字经济产业,着眼于长三角41个城市,通过数字经济辐射程度、数字经济外向联系程度以及数字经济网络结构三个维度量化核心城市的引领性与城市群的产业协同度,以分析和评价长三角高质量一体化水平。

(一)数字经济辐射效应

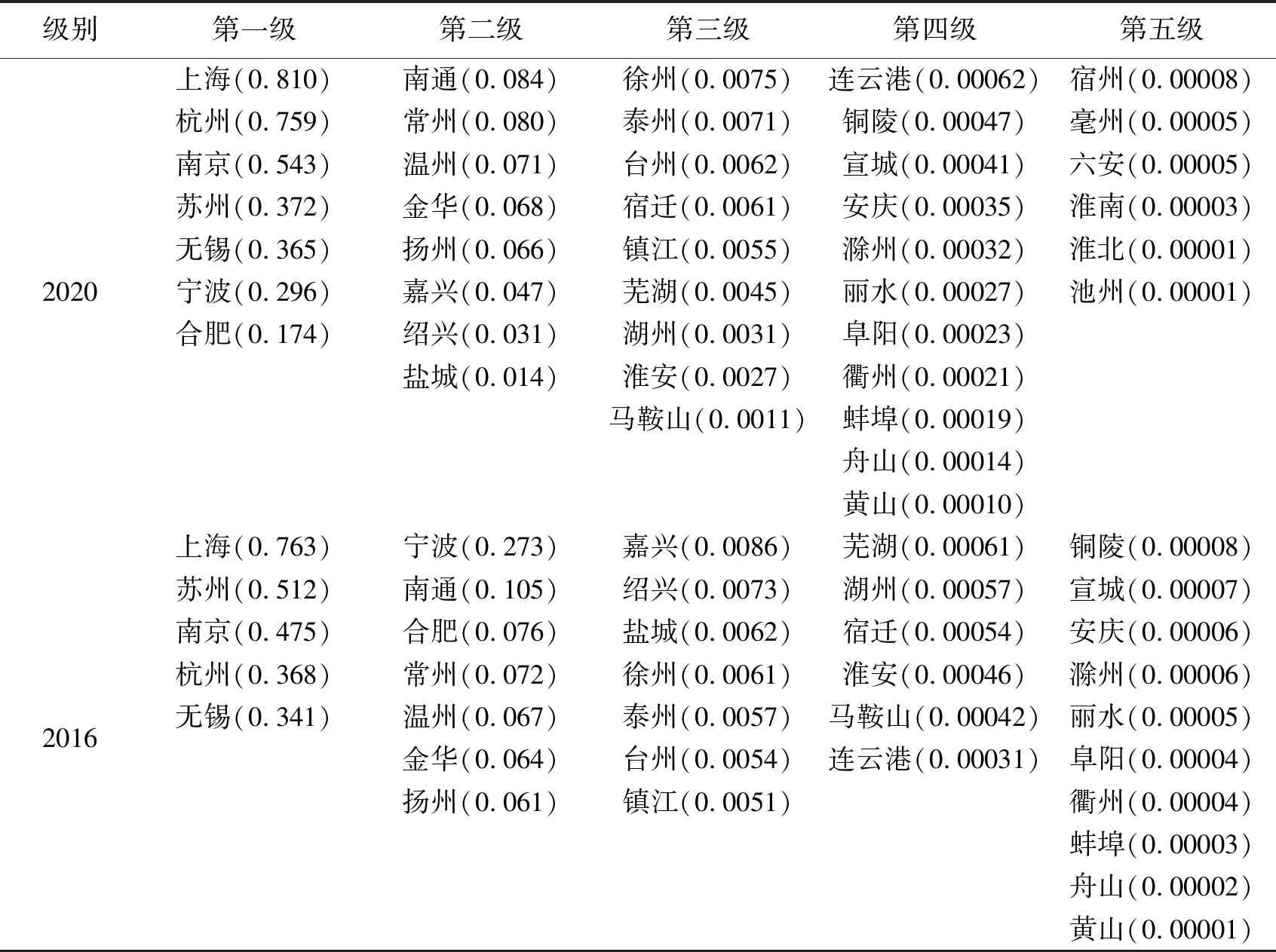

辐射效应表征了城市对区域产业发展的引领作用,城市之间的数字经济辐射更多体现的是单向赋能,A城市对B城市的作用力强,不代表B城市一定能对A城市产生同等程度的作用。依据数字经济辐射模型将长三角城市分成7个经济辐射程度层级。数字经济经济辐射四级以上的12座城市与其他城市存在指标数据的显著差异;其中,上海、杭州、南京、宁波、无锡、苏州是数字经济辐射力较强的城市,而除徐州、淮安、连云港、泰州、宿迁、盐城、衢州、舟山、丽水、台州、合肥、芜湖、铜陵和马鞍山以外的长三角城市,其数字经济辐射力和被辐射程度都较弱。第六、七层级城市的数字经济辐射力太小,在此未列出。

1.辐射效应的级别差异。表2反映2020年长三角地区主要城市数字经济经济辐射程度级别,第一级别辐射效应值为0.1~0.5,表征了上海对杭州和苏州、杭州对上海和嘉兴的产业赋能。随着数字经济“一号工程”、新一代信息基础设施建设以及智能制造相关人才的积累,杭州和上海在数字经济层面形成了较高的产业能级,并实现了对相邻城市产生强大的带动和引领作用,这也验证了“G60科创走廊”设立的现实意义。第二级别效应值为0.05~0.1,包括上海对无锡、南京、宁波,杭州对苏州、南京、宁波,宁波对上海、杭州,南京对上海、扬州、镇江,无锡对苏州、常州,苏州对上海、南京、无锡的数字经济产业辐射。第三级别效应值为0.02~0.05,分别为上海对合肥、南通;杭州对无锡、合肥,南京对杭州、无锡、苏州,无锡对上海、南京、杭州,苏州对杭州、南通、常州,南通对上海、苏州,合肥对南京的数字经济产业辐射。

表2 数字经济经济辐射程度

比较2016年和2020年的表格信息,反映出三个问题。首先是验证了数字经济的发展性,表现为各城市辐射级别的提升与辐射城市数量的增长,其中杭州仅用5年的时间已经成为同上海并驾齐驱的数字经济核心城市,领先于同为省会的南京和合肥;其次是杭州对省内丽水、衢州的经济辐射弱于对相同城市能级黄山、镇江的作用,苏州对相邻城市无锡的经济辐射弱于对物理距离更远南京与杭州的作用,验证了浙江省地理因素(多山)导致的空间断点以及江苏省内部城市产业同质化问题。

2.辐射效应的城市异质性。基于2020年的量化数据,上海在长三角城市群落内数字经济辐射最强,覆盖各个作用级别。对苏州(0.316)、杭州(0.224)、宁波(0.082)无锡(0.071)、南京(0.064)、南通(0.048)合肥(0.043)的作用力较强,其次是镇江、常州、嘉兴、淮安、扬州、泰州、绍兴等城市,上海对于长三角地区城市的数字经济辐射效应呈现南北延展强、东西纵深弱的扇形空间形态。

作为新一线城市领头羊和数字经济“新贵”,杭州在长三角群落中数字经济辐射也处于最强阵列,影响范围遍及江浙沪三地。具体而言,对嘉兴(0.224)、上海(0.205)、南京(0.083)、宁波(0.077)、苏州(0.063)、合肥(0.036)、无锡(0.027)的辐射最强,其次是绍兴、常州、金华、浙江北部、安徽东部和苏南的城市,对浙南、苏北和安徽北部的带动作用较小,杭州数字经济辐射效应呈现出北强南弱的圆形空间形态。江苏省会南京高校数量多,高新技术产业基础良好。其对周边城市的数字经济辐射分别为上海(0.051)、杭州(0.041)和苏南的镇江(0.084)、扬州(0.082)、无锡(0.027)、苏州(0.026)较强,对安徽合肥、芜湖、马鞍山等城市也存在作用力,对盐城、淮南、黄山、嘉兴、蚌埠等城市的辐射力较弱,南京数字经济辐射效应呈现出南强北弱的圆形空间形态。合肥近年来的发展成绩有目共睹,从“家电之都”到“IC之都”,再到“新能源汽车之城”,“最强风投机构”的运作愈发娴熟。合肥对南京(0.028)、上海(0.017)、杭州(0.016)的数字经济辐射较强,其次是对芜湖、马鞍山、苏州、镇江。作为安徽省会城市,合肥对长三角区域内城市的数字经济辐射皆位于三级(0.02~0.05)以下,整体的数字经济辐射效应稍显薄弱,合肥数字经济辐射效应呈现出面向东南的扇形空间雏形。苏州、宁波、无锡积极发展产业数字化的新高地,数字经济辐射效应呈现出发散式的空间形态。

(二)数字经济外向关联度

外向关联度具有双性向和复合性特征,体现了各城市之间的产业耦合。A城市对B城市的产业联系密切,亦代表了B城市与A城市存在同等程度的关联度。

1.外向联系的空间分布。长三角数字经济外向联系符合空间相互作用理论中互补性、中介机会、可运输性特征。上海、苏州城市制造业发达、杭州互联网企业“质与量”双高,错位竞争优势差异带来了数字产业化与数字产业化互补性;苏南地区城市存在产业同质化问题,具备相互替代的中介机会;数字经济的核心是资本、人才与技术,要素流动便利、可运输性强。

长三角数字经济“Z”型外向联系空间分布,呈现出强“V型”与弱“C型”相结合的态势。“V型”两轴分别沿沪宁线与沪杭线延伸至江浙两省,沪宁线主要位于江苏境内,各城市间的空间衔接度较好、产业排列紧密,但数字经济缺乏有效分工、存在同质化问题。沪杭线基本与“G60科创走廊”并行,块状产业耦合优势使得数字经济外向联系初具轴线形态,但地理因素致使城市空间断点、产业发展差异导致轴带不均衡是其主要问题。“C型”数字经济外向联系结构圈是由上海、杭州、南京、苏州、宁波、无锡和合肥构成,串联起江浙两省的众多城市,长三角数字经济外向联系的空间分布在安徽境内存在结构缺失问题。

2.外向联系的城市分异。基于数字经济外向关联度可将长三角城市分为5个级次,如表3所示。第一级城市分别是上海、杭州、南京、苏州、无锡、宁波、合肥,2020年外向关联度均在0.1以上,其中上海与杭州显著高于其他城市,体现出两座城市基于数字经济优势与周边城市形成了双向耦合的产业布局;第二级南通、常州、金华、温州、嘉兴、扬州等8个城市的外向关联度值介于0.1与0.01,数值方面与第一级城市形成较大差距;三、四、五级城市数字经济外向关联度值趋向于零,由于与第一级城市的空间距离过远,且自身缺乏产业内生性增长动能,数字经济处在培育阶段。

比较2016年与2020年数据,不难发现长三角城市群的数字经济的外向关联度在稳步提升,其中合肥与盐城的外向联系程度获得大比例提升,这验证了合肥市政府积极的高新技术产业布局以及盐城与京东等数字经济企业合作已取得经济成效。而41个城市外向关联度指标的差异,映射了长三角地区数字经济“南北均衡”“东强西弱”的耦合关系,外向联系量化结果则反映出长三角大多数城市的数字经济仍然处于初期发展阶段。

表3 长三角地区数字经济的外向关联度

(三)数字经济辐照网络

数字经济辐照网络关注多城市主体、多方向的作用关系,相较于数字经济辐射效应与外向联系度是更为宏观和系统化的考量视角。

1.数字经济的度中心性。度中心性是测算网络分析中节点核心地位最直接的指标,数值越大意味着节点在网络中越重要。具体到数字经济领域,节点中心度越高表明城市在技术、资源等方面的连接性越好。上海(0.239)、杭州(0.215)、南京(0.147)、苏州(0.101)、宁波(0.095)、无锡(0.073)、合肥(0.047)、南通(0.031)、常州(0.022)、嘉兴(0.018)、扬州(0.002)、绍兴(0.002)这12座城市的节点中心度局域前列。中心度异质性反映了网络中各节点城市在某一特征中的相异性,三省一市41个城市的网络异质性为21.63%。度中心性与异质性的结果表明长三角城市间数字经济发展程度差异较大,存在显著的资源集聚化特征。

网络密度测度了网络中各城市间产业协同的紧密程度,体现了网络整体的联动与辐射能力。网络密度越大,各节点的资源处理、吸收和传递功能就越强。长三角城市群网络密度由2016年0.035增至2020年0.041,表征城市间数字经济联系更为紧密,产业资源逐渐加强在区域内部的流通性。具体来看,上海都市圈“1+8”城市的网络密度均值由2016年0.061增至2020 年0.125,杭州都市圈“1+5”城市的网络密度均值由2016年0.045增至2020 年0.106,南京都市圈“1+8”城市的网络密度均值由2016年0.041增至2020 年0.083,三大都市圈的网络密度远高于区域平均值,体现出区域中心城市与周边地区的联系更为紧密、产业协同程度更优。

度中心性注重城市规模匹配与功能协调,不是资源的简单集聚,而为节点中心度与网络密度运算后的综合指标。长三角城市数字经济的度中心性均值由2016年0.012增至2020年0.017,具体来看,上海的度中心性由2016年0.053增至2020 年0.075,杭州的度中心性由2016年的0.037增至2020 年的0.066,南京的度中心性由2016年0.036增至2020年0.054。核心和中心城市的度中心性远高于区域平均值,且相关指标仍保持增长趋势,体现出日趋稳定的长三角地区“核心——边缘”城市结构。

2.数字经济的网络结构。统筹“度中心性”“辐射效应”和“外向联系程度”的指标数据,可将长三角数字经济辐照网络分为五个层级,并绘制相互作用的有向图,如图2所示。

(1)中枢结构——第一、第二级网络。第一级网络以上海和杭州为核心。形成上海与杭州产业耦合,上海辐射苏州和无锡,杭州辐射嘉兴的“一”字形双核空间结构。第二级网络依然以上海、杭州作为数字经济的辐射源点,南京、苏州、宁波作为次一级的中心城市,增加了上海对嘉兴、宁波和南京,杭州对金华、苏州、无锡和绍兴,宁波对杭州、绍兴,南京对镇江辐射,通过带动更多外围城市的产业协同,构成了长三角地区数字经济“钻石”型网络结构。

(2)关联结构——第三级网络。数字经济第三级网络城市矩阵扩容为上海、杭州的双核心+南京、宁波、苏州的三中心+合肥、无锡、南通的三次中心。在东和西两个空间方向丰富了长三角数字经济网络结构。

(3)边缘结构——第四级网络。第四级网络将常州、嘉兴、扬州和绍兴纳入节点城市,而暂未入列的金华、芜湖、温州、徐州、台州、湖州、淮安与前四级城市也表现出产业辐射。随着数字经济辐照网络结构的逐级细化,城市间的产业紧密性与复杂化特征显著增强,具体表现在第一、第二级城市的产业辐射效应进一步强化,存在数字经济外向联系的城市数量逐渐增多。第五层级网络中新增城市因数字经济发展程度较低、空间距离过于分散,网络特征并未显著,故没有单独列示。

五、结论与建议

构建了数字经济高质量一体化评价体系,并对城市群数字经济的空间分异特征及产业协同程度进行评价与验证,研究发现长三角数字经济具备先发优势,但高质量一体化仍处于初级阶段。

首先,长三角地区数字经济辐射效应呈现出“两超多强”和“东强西弱”梯度空间形态,且辐射效应在程度分级和城市差异两个维度体现出差异性。上海和杭州产业辐射效应涵盖了7个级别,南京、苏州、宁波与合肥的辐射效应分布于第二级至第七级别,核心和中心城市对区域的产业赋能效果显著;但仅8个城市能发挥前三级辐射效应,表明长三角地区外围城市受限于信息技术基础薄弱或制造业转型困境,缺乏数字经济辐射源动力和产业承载力。其次,长三角数字经济外向联系的总体空间结构呈现出强“V型”与弱“C型”相结合的“Z”形态。上海与杭州显著高于其它城市,体现出两座城市与周边地区形成了更为密切的产业耦合关系。第二级和第一级城市差距较大,三、四、五级城市外向关联度值趋向于零,数字经济外向关联度的城市异质性表明长三角地区仍处于产业转型阶段。最后,上海、杭州、南京、苏州、宁波、无锡、合肥的节点中心度、网络中心性大幅度领先于其它城市,并且上海、杭州和南京三大都市圈城市的网络密度均高于区域平均值,表明长三角数字经济辐射应该是城市能级“峰谷”差异显著的、卫星城市环绕中心城市的组团型形态;辐照网络形成上海和杭州双内核、上海、杭州、南京三中心、上海、南京、杭州、合肥四节点,多外延的“钻石型”嵌套结构,揭示了长三角城市群的数字经济资源流动、产业分工协作特征。上述研究结论,对于长三角数字经济高质量一体化发展具有重要的政策启示。

(一)遵循一体化,强化区域产业协同与错位布局

针对数字经济辐射效应验证的浙江产业空间断点以及江苏产业同质化问题,需遵循一体化理念,错位扶持优势产业、优化数字经济的空间布局。具体而言,以上海为中心,支持浙北和苏南地区积极发展总部经济、设计研发等资本密集型和知识密集型产业,协调杭州、南京、苏州、无锡、常州在新零售、人工智能、大数据、生物医药等高端制造前沿的差异化布局;适时推广和扩容《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》,苏北、皖北发挥农业主产区优势,聚焦大健康等特色产业及配套产业的数字化转型,而浙南地区应坚守“绿水青山就是金山银山”理念,通过绿色产业数字化推动生态环境优势转化为旅游、工业、农业等产业活力,自然资本增值将为高质量一体化注入新动能。

(二)紧扣高质量,推动中心城市的数字经济要素集聚

数字经济的协同布局离不开产业资源的集聚,而核心城市在全国范围内的全要素虹吸效应为区域资源集聚奠定了重要基础。长三角地区数字经济辐射效应、外向关联度和辐照网络均揭示了上海、杭州的数字经济集聚发展后,对周边地区形成的产业耦合关系与赋能效果。因此现阶段须继续强化核心、中心与节点城市的数字经济建设,构建数字经济高地。上海传统工业积淀深厚,“十四五”期间应加速人工智能、大数据、互联网与实体经济深度融合,发挥生物医药、集成电路、人工智能的产业集群效应,为区域制造业数字化转型提供重要支撑。杭州数字经济优势在于应用创新,基础创新能力相对较弱,应举全市之力发展城西科创大走廊,建设三大科创基地和世界级大科学装置群,推进之江实验室、西湖大学等重大创新平台以及阿里全球总部、OPPO终端研发总部、VIVO全球AI总部等产业项目,推动区域数字产业化发展。南京、合肥、宁波、苏州等中心城市须加快创新行业基金和专项资金管理办法,增加优质公共服务供给,破除行政区划壁垒,促进更多社会资本、土地与人才要素流向数字经济。

——长三角油画作品选之四