1931年与2020年安徽省长江流域异常降水的对比分析

孙大兵 刘蕾 张丽 李鸾

(芜湖市气象局,芜湖 241000)

0 引言

长江中下游地区历来是经济发展的核心区域,也是洪水灾害最严重的地区之一,曾多次出现全流域或区域性洪水。洪水的发生与汛期异常降水关系密切[1-2],区域内持续性强降水使得洪峰叠加,引发严重的洪涝灾害[3-4],如1954年4月就进入雨季,降水一直持续到7月底[5],暴雨、大暴雨的频繁发生使得长江水位节节升高,各地相继出现最高洪水纪录。1931年异常丰梅,雨带位置稳定,强降水落区长时间在同一个地方重复,导致长江中下游洪水形势异常严峻[6-7]。1991年江淮地区雨季从5月中旬开始,雨季的提前使得汛期降水量比同期偏多1~3倍,造成了江淮地区的洪水发生[5]。1998年夏季长江上游大部分地区降水较1954年大,洞庭湖和鄱阳湖这两个调控洪水的湖泊降水量也比1954年大[8],主汛期全流域暴雨频发,河湖调蓄能力下降,削峰作用降低,水位居高不下[9],进一步加重了洪涝灾害。进入21世纪以来,大气不稳定性增加,异常强降水发生更加频繁,例如2016年汛期长江流域洪涝强度和范围均弱于1998年,但区域极端性更强[10]。2020年长江流域梅雨期持续两个月,特别是安徽、湖北、重庆等地6—7月降水量位列1951年以来同期最多[11]。

许多学者对1954年、1991年、1998年、2016年等年份的洪涝进行了大量的对比研究。鞠笑生[5]指出,1954年洪涝范围和持续时间均超过1991年,江苏和安徽为重灾区。任宏昌等[12]指出北大西洋海温的异常是导致1998年、2016年中高纬度环流异常的主要原因,北大西洋海温异常可通过改变中高纬度环流进而对夏季降水产生影响。洪涝的形成与夏季极端降水频繁发生密切相关[13-15],因此对极端降水集中期的气象成因研究则显得十分重要。袁媛等[16]对1998年“二度梅”和2016年长江中下游的强降水集中期进行了对比分析,发现这两年5—7月副热带地区环流类似,但8月却存在明显不同,1998年偏弱的夏季风导致长江流域8月降水异常偏多;不同的是,1931年[6]和2020年[17]长江流域强降水主要出现在6—7月,并未出现“二度梅”。张小玲等[18]对20世纪3次长江流域特大洪水的研究发现,7月下旬长江中下游地区出现持续性大面积强降水过程对全流域洪水的形成起着非常重要的作用,如1931年7月底的持续性暴雨使得长江水位快速增高。可以看出,洪涝年的对比分析可以更好地揭示不同洪涝年降水集中期、降水强度、气象成因的差异,对未来长江流域雨情、水情的预测及洪灾防御有深刻的启发作用。

1931年的异常丰梅造成了长江全流域特大洪涝灾害,当时战争频发,政府救灾能力不足,死亡人数巨大。2020年虽然长江中下游地区也出现了严重的洪灾,但其伤亡人数和受灾人口却大大减少[19]。对有气象记录以来最早的1931年洪涝和最近的2020年洪涝进行对比分析,可以更好的展示近一百年来洪涝的特征差异和救灾差异,故本文重点对这两个洪涝年的降水特征、天气学成因、救灾差异进行深入探讨。1931年和2020年安徽省长江流域沿岸均出现了区域性强降水,由于1931年观测站特别少,仅有世界百年气象站——芜湖站有完整的1931年逐日降水数据,以1931年花凉亭(太湖)、安庆等11个安徽省测站的逐月降水数据辅之,分析了这两个洪涝年以芜湖站降水变化为代表的安徽省长江流域异常降水的区域特征及其成因的差异。

1 资料和方法

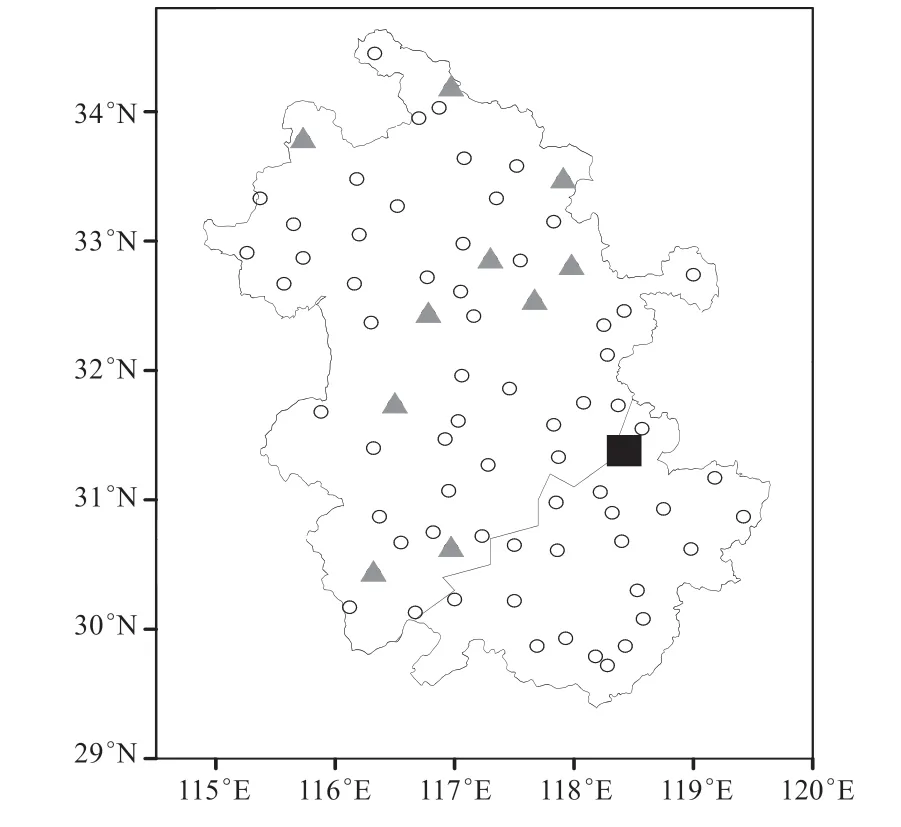

1931年芜湖站逐日降水资料来源于手抄的“芜湖海关气象月报表”,2020年芜湖气温、降水数据来源于国家气象观测站地面气象记录月报表。2020年安徽省有81个国家级观测站(图1中空心圆所示),站网密集,对降水、气温等要素进行逐分钟观测;但1931年安徽省有降水观测数据的测站少之又少,通过查询安徽省气象档案馆,发现只有11个观测站有逐月降水数据,站点分为:芜湖、花凉亭(太湖)、定远、正阳关(寿县)、六安、安庆、肖县(萧县)、泗县、蚌埠、亳县(亳州)、嘉山(明光)(图1中灰色三角形所示)。因为1931年6月月降水资料严重缺测,但7月均有月降水数据,且1931年强降水主要集中在7月,因此对1931年和2020年7月安徽省月降水量进行对比。由于1931年大气环流资料缺失,故海平面气压场取自张小玲等的研究[18],气温距平场图源于章淹的研究[6]。另外,采用NCEP/NCAR的逐日再分析资料分析2020年环流形势。为了研究1931年和2020年异常降水的差异,采用累积日降水量、月降水量的累积距平等统计方法对芜湖、花凉亭(太湖)汛期降水量变化进行综合分析。

图1 2020年安徽省81个国家级测站(空心圈)和1931年11个测站(灰色三角形)的空间分布图(黑色方框为芜湖站)Fig.1 The spatial distribution of 81 national observation stations in Anhui (hollow circle) in 2020 and of 11 stations in 1931 (gray triangle) (black square denotes Wuhu Station)

2 1931年和2020年芜湖站降水量特征

2.1 1931年和2020年月降水量特征

对1931年长江中下游的芜湖站逐月降水量进行分析(图2a),发现4—5月芜湖站降水量逐渐增多,1931年6月降水量偏少26.8%,但7月降水量异常偏多1.09倍,远超历史同期降水量,8月之后降水偏少,1931年芜湖最高水位高达11.87 m。2020年降水逐月变化明显不同(图2b),2—5月芜湖站降水呈现偏少的特征,但进入梅雨之后,6—7月降水异常偏多1倍以上,超长的梅雨导致芜湖最高水位高达12.64 m。

图2 1931年(a)和2020年(b)芜湖站逐月降水量(柱状图)及其距平(曲线)分布图Fig.2 Monthly precipitation and its anomaly of Wuhu in 1931 (a) and 2020 (b)

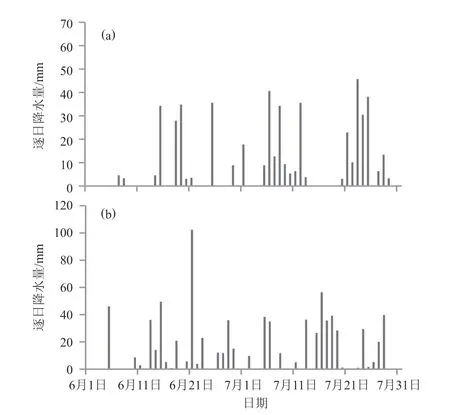

2.2 1931年和2020年6—7月逐日降水量变化特征

从1931年6—7月芜湖站逐日降水量(图3a)变化可以看出,6月降水量较历史均值偏少,降水分布不集中,较强降水主要出现在梅雨期的6月20日之后;最强的降水时段为7月5—15日、7月20—30日,两个时段的累计降水量远超历史同期,是造成1931年洪水的主要降水过程。2020年降水时段完全不同(图3b),6月10日起,芜湖站降水明显增多且降水集中,最强降水时段为6月10日—7月1日,7月13—28日。与1931年降水相比,2020年强降水维持时间更长,降水时段更集中,雨强更强,最大雨强可达102.3 mm/d(6月21日),与之对应的长江芜湖段水位高于1931年。

图3 1931年(a)和2020年(b)的6—7月芜湖站逐日降水量分布Fig.3 Daily precipitation of Wuhu in June and July in 1931 (a) and 2020 (b)

2.3 1931年和2020年5—7月逐日累积降水量变化特征

洪水和长期的降水积累密切相关。水文学研究表明,大洪水的发生与前期土壤湿度及江河底水有密切相关,当前期降水偏多时,土壤湿度接近饱和,江河湖泊有较高的水位,雨水不能被土壤吸收,只能通过地表径流流入江河水库[20]。因此,汛期累计降水量可以反映江河水库的储水能力。由于1931年与2020年8月份降水量均偏少,对防汛影响较小,故主要分析1931年和2020年的5—7月累计降水量的差异。

从图4中可以看出,1931年和2020年累计降水量的变化明显不同,1931年5月芜湖站降水量偏多,故累计水量超过了气候均值(均值采用1981—2010年平均值,以下同),但6月中旬前降水的异常偏少,使得6月芜湖站累计降水量降至历史均值,但从1931年7月1日开始,芜湖站累计降水量快速增多,在7月上旬超过气候平均值,7月5—15日和7月20—30日两时段降水集中期使得累计降水量比往年偏多,特别是1931年7月下旬以来,累计降水量骤增,长江水位迅速增长,洪涝灾害十分严重。2020年由于强降水主要集中在6—7月,从图4可以看出,5月芜湖站累计降水量低于历史均值,此时江河水库储水能力强,但6月11日进入梅雨期之后,芜湖站累计降水量逐渐增加,在6月21日和7月15日累计降水量的猛增,大大削弱了江河水库的储水能力,到7月30日时,芜湖站累计降水量超过历史同期降水量200 mm以上。

图4 1931年和2020年5—7月份芜湖站逐日累计降水量的变化曲线Fig.4 Variation curves of daily accumulated precipitation of Wuhu during May to June in 1931 and 2020

2.4 1931 年和2020 年7 月安徽省降水量空间分布特征

洪水的形成不仅与局地降水的积累密切相关,还与上游地区降水量关系密切,当上游降水量与芜湖一致偏多时,各地大量降水均汇集至长江流域,产生洪峰,若此时地处下游的安徽省长江流域降水仍偏多,雨水只能作为地表径流汇集到长江,必将导致该地区洪水的发生。1931年全安徽省测站非常少,仅在江淮地区、沿江流域有个别测站,图5a显示1931年7月降水量最大的区域位于大别山区和安庆地区,最大月降水量为581 mm(安庆站),异常偏多1.81倍。芜湖站7月降水量348.5 mm,虽然异常偏多1.09倍,但小于安庆站7月降水量,因此1931年芜湖地区的洪水,受上游高强度的降水的影响非常大。

2020年7月强降水主要位于合肥以南地区(图5b),皖南降水量普遍达到500 mm以上,安庆站降水量达676.6 mm,芜湖站降水量422.3 mm,两站均超过了1931年7月的降水,2020年安徽省长江流域的降水强度和降水量远超1931年。由于6月降水偏多,7月又是全区域一致的高强度降水,大量的降水涌入长江,芜湖段长江水位在7月高达12.64 m,严重威胁着沿岸人民的安全。但由于1931年7月安徽长江流域仅有三个测站有月降水量数据,站点非常稀少,沿江的池州铜陵一带7月降水未知,故图5a并不能完整地反映出当时的降水空间分布特征,从而对1931年和2020年7月安徽省降水量空间分布的差异分析带来一定不确定性。

图5 1931年(a)和2020年(b)安徽省7月降水量(图中省界内曲线为长江,红色图形代表芜湖,蓝色点代表安庆,绿色点代表花凉亭(太湖))Fig.5 July precipitation in Anhui in 1931 (a) and 2020 (b) (unit: mm,the curve in Auhui Province denotes the Yangtze River,the red shape denotes Wuhu,the blue shape denotes Anqing,and the green shape denotes Hualiangting(Taihu))

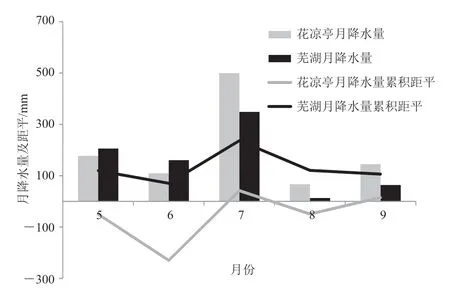

由前可知,1931年芜湖站异常偏多的降水是从5月开始的,在空间分布上,其上游地区是否也是这个特征?有必要进行深入探讨。1931年除了芜湖和花凉亭(太湖)站有完整的月降水数据,其他测站在1—5月均缺测,无法对其进行对比分析。花凉亭(太湖)位于长江中下游地区,是芜湖的上游地区,通过对比花凉亭(太湖)和芜湖5—9月的降水量(图6),可以更好的分析长江中下游降水的分布特征。此处利用累积距平来分析其变化特征,累积距平的计算方法是:首先计算逐月降水量距平(历史均值采用1981—2010年平均),再将距平按月累加,得到累积距平序列。从1931年芜湖和花凉亭(太湖)5—9月降水量及累积距平变化可以看出,花凉亭(太湖)与芜湖的月降水变化基本一致,这说明长江中下游的汛期降水存在空间一致性。月降水量累积距平的变化也进一步表明,从7月开始,芜湖和花凉亭(太湖)降水从偏少向偏多转换,但与芜湖月降水量变化相比,花凉亭(太湖)7月降水更多(高达348.8 mm),累积降水增加速率更快。因此,不仅仅是芜湖地区,上游的安庆地区降水量也主要集中在5月和7月,全区一致的高强度降水必将使得安徽省长江流域全线水位快速增高。

图6 1931年5—9月芜湖和花凉亭(太湖)月降水量(柱状图)和降水累积距平(曲线)的变化Fig.6 Monthly precipitation (histogram) and accumulated precipitation (curve) of Wuhu and Hualiangting (Taihu)during May to September in 1931

3 1931 年和2020 年异常强降水的环流特征对比

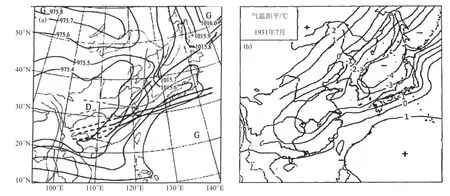

3.1 1931年梅雨及环流特征

1931年江淮地区6月13日入梅,7月30日出梅,梅雨期47 d[6],出梅迟,梅雨期长,降水强度大。芜湖站1931年梅雨量501.1 mm,异常偏多75%。张小玲等[18]研究指出,1931年长江全流域大洪水与东亚中高纬度大气环流和季风活动异常关系密切。1931年资料十分有限,全国不到150个地面观测站每天只有一张天气图。1931年只有7月海平面气压和地面气温的天气图[6,18],如图7所示,40°N以南大陆为热低压控制,辐合线位于28°N附近。从日本到长江下游有一条低压槽,这是低压活动路径,也是梅雨锋的位置,稳定的梅雨锋使得长江中下游地区产生持续不断的强降水[18]。

已有研究表明[6],1931年5—7月,鄂霍次克海上一直有一个很强的冷高压持续出现于低空大气中并接连不断地向日本海与中国海域北部输送冷气流。从图7b也可以看出,鄂霍次克海到日本海一带也存在气温的负距平。相应的,1931年芜湖6—7月气温持续偏低(图略),除了6月下旬气温略高,7月持续气温偏低,特别是7月下旬气温异常偏低4.7 ℃,为芜湖有气象记录以来的7月下旬最低气温。这也间接表明,在异常的鄂霍次克海高压下,7月下旬东北寒流来势非常强烈,气温骤降明显,配合长期稳定的暖湿气流,使得冷暖空气一直在长江中下游地区辐合,造成了全流域的灾害性洪水事件。

图7 1931年7月海平面气压图(a,单位:hPa)[18]和气温距平图(b,单位:℃)[6]Fig.7 Sea-level air pressure field (a,unit: hPa) and air temperature field (b,unit: ℃) in July 1931

3.2 2020年梅雨及环流特征

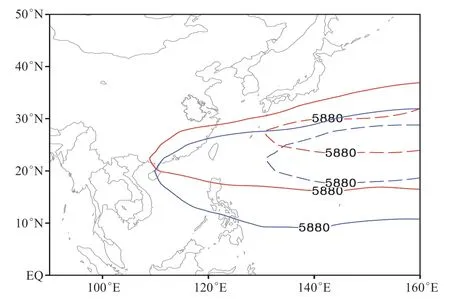

2020年安徽省梅雨期时间为6月2日—7月31日,梅雨期共59 d,远超历史梅雨期长度,特别是8月1日为安徽历史最迟出梅日。2020年6月以来,西太平洋副热带高压较常年显著偏强偏西(图8),2020年6—7月西太副高指数强度为1961年以来历史第二。南海的水汽输送偏强,冷空气活动频繁,梅雨锋位于长江中下游流域,是造成2020年安徽长江流域梅雨量异常偏多的重要原因。

为了对比分析,对1931年7月和2020年6—7月海平面气压和气温场进行研究,可以看出(图9a),2020年6月50°N以南大陆被低压控制,安徽-日本地区存在一个低压槽,安徽省长江流域正好位于该区域;500 hPa副热带高压比气候态副热带高压位置明显偏西,略偏南(见图8),有利于低纬度水汽的输送,导致降水显著。2020年7月50°N以南大陆上的低压系统没有6月强盛(图9b),但低压槽仍稳定维持。另外,副热带高压比6月北抬4~5个纬距(如图8所示),110°~120°E副热带高压脊线较常年位置偏南偏西,维持在25°N以南地区。综上所述,2020年6—7月与1931年6月低压槽位置都位于安徽-日本一线上,但2020年7月大陆上低压系统范围没有1931年7月强大。

图8 2020年6月(蓝色实线)、7月(红色实线)及历史平均的6月(蓝色虚线)、7月(红色虚线)5880 gpm线分布图Fig.8 5880 gpm contour of June (blue solid line),July (red solid line) 2020 and averaged June (blue dashed line),July (red dashed line)

从气温距平场(图9c、9d)可以看出,2020年6月鄂霍次克海附近气温异常偏低,表明鄂霍次克海的冷高压在6月非常强盛,华北-长江中下游地区气温略偏高,这种环流形势与1931年7月气温距平变化较为一致。但2020年7月鄂霍次克海地区气温已转为接近历史均值,日本海附近气温偏低明显,表明此时鄂霍次克海地区冷高压减弱,强冷空气活动减弱,弱冷空气主要从河套地区和东北两路南下至江淮地区。

图9 2020年6月(a,c)及7月(b,d)海平面气压场(a,b,单位:hPa)和气温距平(c,d,单位:℃)Fig.9 Sea-level air pressure field (a,b,unit: hPa) and air temperature field (c,d,unit: ℃) in June (a,c) and July (b,d) 2020

4 结论与讨论

本文重点分析了1931年和2020年安徽省长江流域汛期异常降水的特征,并对其成因进行了初步探讨,结论如下:

1)1931年和2020年安徽长江流域全区域上下游地区呈现一致的降水变化,特别是在7月持续强降水峰值相重叠,长江水位快速增加,导致流域性特大洪水。

2)1931年和2020年降水时段和降水强度明显不同。1931年无论是上游的安庆地区还是芜湖地区,5月和7月降水量均明显偏多,特别是7月异常降水偏多1~2倍;主要降水过程集中在7月5—15日、7月20—30日。2020年芜湖站1—5月降水量明显偏少,主要降水集中在6—7月,特别是7月芜湖和安庆降水量异常偏多1.3~2.2倍;主要过程集中在6月10日—7月1日,7月13—28日。因此,2020年强降水比1931年维持时间更长,降水时段更集中,雨强更强。

3)1931年7月与2020年6月的环流形势更为一致,鄂霍次克海地区地面存在强大的冷高压,大陆上存在低压系统,低压槽线位于安徽-日本地区。2020年7月500 hPa副热带高压偏南偏西,高纬度的鄂霍次克海的高压强度大大减弱,弱冷空气主要从河套地区和东北两路南下至江淮地区。

4)虽然1931年强降水弱于2020年,但1931年由于南京政府无力统筹全国人力物力,水利、救灾等工作得不到有效支撑和发展,最终导致千疮百孔的堤坝被洪水摧毁,造成巨大的人员伤亡,仅芜湖地区淹毙灾民就有四五千人,灾民达20余万人[21]。2020年6—7月降水异常偏多,但在党中央的坚强领导下,强化监测预报预警能力,科学调度水利工程,加强工程监管督察等方式来抗洪救灾[22],严密监控每一个超警河段,每一个工程险情,全力确保人民群众生命安全的堤坝安全无恙,最终抗洪抢险取得了巨大胜利。

Advances in Meteorological Science and Technology2022年5期

Advances in Meteorological Science and Technology2022年5期

- Advances in Meteorological Science and Technology的其它文章

- 民国时期山东济南气象测候所探赜

- 另一种“完美”更可贵

——《迈向“完美”天气预警》评介 - 众创机制带给气象青年人才的机遇与挑战

——对气象干部培训学院“2022江苏气象AI算法挑战赛”参赛团队的采访 - 气象战略研究方法应用分析与思考

- 国家气候观象台建设的发展历程与几点思考

- 豫西烤烟大田期需水量和灌溉需水量的时空变化及其原因分析