五代两宋政局变动下的淮南商业格局

袁钰莹

(清华大学 人文学院历史系, 北京100084)

秦岭—淮河线在自然地理上是我国的南北分界线,但淮河并不是一条将南北两岸划分成截然不同的部分的鸿沟。相反,淮河流域地势平缓,介于黄河与长江下游流域之间,与二者在地理上没有鲜明的天然界限。随着南北两条大河流域在经济文化等方面不断发展成熟,淮河流域反而逐渐成为其经济和文化的延伸区,同时也成为南北力量的交锋地带,尤其是淮河以南至长江以北的淮南地区,在南北分裂时期往往成为对峙交战的前沿。从中晚唐至两宋,随着国家由割据林立到统一再到宋金隔淮对立,淮南先被五代的“淮南政权”(1)本文中“淮南”指淮南地区,即淮河以南至长江以北的区域,大约是宋代淮南东西两路的范围。五代时,淮南地区先后被南吴(杨氏)和南唐(李氏)两个割据政权统治,所以本文用“淮南政权”对两个政权进行统称,以区别于地域空间上的“淮南”。统治,五代末又因南北军事实力消长而率先脱离南唐。在百余年的和平发展后,这里再次成为宋金对峙前线。在此期间,国家经济重心逐渐转移至南方,而淮南也经历了由盛转衰,从联通南北的“中枢”变为夹在北方政治中心和南方经济重心之间“不南不北”的中间之地的过程。

已有研究指出这一时期淮南的交通和物资转运格局乃至经济地位都因国家经济和政治格局变动而发生变化(2)陈峰:《试论唐宋时期漕运的沿革与变迁》,《中国经济史研究》1999年第3期;高荣盛:《两宋时代江淮地区的水上物资转输》,《江苏社会科学》2003年第1期;张勇、曹卫玲:《两宋淮南地区物资转输地理格局初探》,《史林》2009年第5期;张勇、耿雪敏:《两宋淮南地区物资转输体系初探》,《中国农史》2010年第4期。。居中的地理位置使淮河流域乃至整个长江以北地区在唐末、五代后期以及北宋末至南宋成为南北政权交战的场所,自然环境和农业生产受到严重破坏(3)刘缙:《南宋两淮地区的地理环境与宋金战争》,姜锡东主编:《宋史研究论丛》第12辑,保定:河北大学出版社,2011年,第331-356页。,区域经济和商业城镇发展也受到以上因素影响。但是在这一过程中,淮南贸易活动以及商业城镇发展表现出怎样的整体性空间特点和格局变化,以及这种空间表象又反映出怎样的机制,还有待深入探讨。五代南方的分裂体现出长江流域依然由一些很松散的单位组成,尚未成长为紧密结合的单一地区。宋以后,四川之外的流域在交通与文化统一方面有了充分发展。(4)冀朝鼎:《中国历史上的基本经济区》,北京:商务印书馆,2014年,第119-121页。正是在这一时期,淮南与江南的经济联系日益密切,其经济独立性逐渐弱化,对长江、黄河下游流域地区的依赖也愈发明显。淮南贸易方向和商业格局的动态变化过程体现了其与江、河流域经济联系的往复与演变,也投射出政权变动对该种经济和空间进程的复杂影响。本文将结合对五代两宋淮南经济和商业历史进程及其地理基础的综合思考,讨论淮南与南北的经济互动以及区域商业空间格局演化,推进对淮南区域特性及其与长江、黄河流域经济融合曲折过程的认识。

一、淮南地区的政权归属与经济发展

淮南地区以平原为主,河湖密布,在唐代已有相当程度的开发,其“土壤膏沃,有茶、盐、丝、帛之利”(5)《宋史》,北京:中华书局,1977年,第2185页。,也是重要的粮产地。经运河及天然河道与长江、淮河及黄河流域连通的便捷运输条件使之在唐中晚期更成为经济和商业发达地区。因其富饶,淮南成为晚唐不同势力争夺的重点区域,杨行密正是控制了庐、宣、扬等州才真正立稳脚跟,建立了割据的基础。范仲淹曾指出五代割据势力发展境内农业、保障自给的必要性:“五代群雄争霸之时,本国岁饥,则乞籴于邻国,故各兴农利,自至丰足。”(6)李焘:《续资治通鉴长编》,北京:中华书局,1995年,第3439页。淮南政权便是典型代表。割据态势渐趋平稳后,南吴基本停止对外战争,转向恢复农业,允许百姓“余税悉输谷帛”并规定抵税比率,民间耕织受到鼓励,“江、淮间旷土尽辟,桑柘满野,国以富强”(7)《资治通鉴》,北京:中华书局,1956年,第8832页。。因中原政权更迭频繁、战乱不断,而淮南是距离最近、政权相对平稳且生存环境较好的其他政权领地,故北方迁入者甚众。南唐向迁入流民分拨口粮土地,并以赏钱和免租等方式鼓励农民垦荒(8)李昪:《恤农诏》,董诰等编:《全唐文》,北京:中华书局,1983年,第1278页。,同时还提高水利设施修筑维护的投入(9)李焘:《续资治通鉴长编》,第3439-3440页。,使境内人口、耕地面积、农业产量均进一步提升。淮南东部临海地带富有渔盐,江南饶、歙等州的低山丘陵地带在唐代是北方最主要的茶叶供应地(10)《新唐书》,北京:中华书局,1975年,第1051-1075页。,这使淮南政权不仅在生活物资需求上充分自给,也成为南方综合实力最强的割据政权。南唐前期,这里“中外寝兵,耕织岁滋,文物彬焕,渐有中朝之风采”(11)史温:《钓矶立谈》,傅璇琮、徐海荣、徐吉军主编:《五代史书汇编》,杭州:杭州出版社,2004年,第5007页。。 不过,这种经济恢复发展止步于五代末南唐与后周的军事对峙。从后周显德二年(955年)世宗筹谋南征始,至显德五年(958年)南唐完全放弃江北,淮河以南至长江以北地区数十年的和平发展再次受到战争冲击,各地在经历了不同程度的战争破坏后,以全部归入后周告终。

后周至北宋时期,淮南重新迈入恢复发展的阶段并达到了繁荣的新高度。自政权所属归入后周以来,稳定的社会和政治环境为淮南经济的再次恢复与发展提供了很好的条件。后周掌管淮南不久,便豁免百姓所欠夏秋税并放乡兵归农,“淮南诸州及徐、宿、宋、亳、陈、颍、许、蔡等州,所欠去年秋夏税物,并与除放”“诏淮南诸州乡军,并放归农”(12)《旧五代史》,北京:中华书局,1976年,第1572、1576页。,以恢复淮南的农业生产与区域经济。进入北宋后,东部沿海的通州、泰州、楚州、海州成为重要产盐地,既供给淮南本地,也供给南方各区中本地不产盐的江南东、西路,荆湖南、北路和京东路的徐州。(13)《宋史》,第4438页。北宋前期淮南的盐还供应两浙常、润、湖、睦等州。平原地带的楚、宿、毫、寿、舒、蕲等州在农业经济方面也有相当的进步,如舒州“风土清美,有山川之胜,粳稻之饶”(14)王象之编著:《舆地纪胜》,杭州:浙江古籍出版社,2012年, 第1382页。,楚州西部以农业为基础的山阳县发展成为经济较为发达、人口众多的雄邑,“山阳楚邑为最雄,聒聒众咻千万口”(15)强至:《祠部集》,上海:商务印书馆,1935年,第24页。。淮南东路和西路的人口总数从宋初太平兴国年间的近57万户增长至崇宁年间的143万有余(16)吴松弟著、葛剑雄主编:《中国人口史》第3卷,上海:复旦大学出版社,2005年,第127-129页。,人口的大量增长也反映了经济的进步。

经过北宋对南北方各个地区的统一,国家形成了新的经济和政治格局。在南方,江南和两浙逐渐成为国家最重要的财政支柱,“岁给县官用度,盖半天下之入焉”(17)《宋史》,第2192页。,东南沿海地带亦因海外贸易而商业繁荣,使得全国经济和商业重心逐渐向东南转移。在北方,宋与辽、金和西夏长期的军事对峙,以及宋朝“强干弱枝”、将大量兵力集中于都城的配置策略,使国家的政治中心和军事重心均在北方,与作为经济支撑的东南在空间上大幅度分离。这导致中央财政对淮河以南地区的经济依赖,以及淮南自身和经此向北方运输的物资量均达到了前所未有的高度。由此,淮南既是“幅员数千里,最为富庶,财赋错出,朝家仰给”(18)包拯著、杨国宜校注:《包拯集校注》,合肥:黄山书社,1999年,第65页。的区域,也成为南北经济交换的枢纽,经淮南运河北上入汴的货物财富不计其数。时人记载“汴口之入,岁常数百万斛,金钱布帛,百物之备,不可胜计”(19)李觏:《李觏集》,北京:中华书局,2011年,第317页。。由汴河之繁荣亦可以想见淮南运河一线的情景。

淮南的盛期随宋金战争爆发而终结,淮河再次成为南北政权分界线,淮南地区也又一次沦为“四战之场,虏敌往来之地”(20)叶适:《叶适集》,北京:中华书局,2010年,第10页。,面临的政治与军事格局与五代时颇为类似。不过由于南宋在长江淮河以南的地区保持了疆域统一,而且此时整个南方的经济水平比之五代已有了大幅提升,因此,淮南地区面临的情况又与五代有所差异。首先,由于这一时期南北交战双方的军事实力均比五代时强,因此宋金交战给淮南带来了更加严重的自然环境与社会经济破坏。一方面,南宋时期淮南的自然生态环境显著恶化。自建炎二年(1128年)“杜充决黄河,自泗入淮以阻金兵”,人为改变黄河流向以来,淮河水系因为被黄河夺取河道而状况不断恶化,淮南与淮北地区均因此受到严重影响。而政府不但治理河流及修筑水利设施的投入和力度非常有限,甚至反而屡次出于军事目的破坏闸堰,致使地区环境日益恶劣。例如,绍兴四年(1134年)“诏烧毁扬州湾头港口闸、泰州姜堰、通州白莆堰,其余诸堰,并令守臣开决焚毁,务要不通敌船;又诏宣抚司毁拆真、扬堰闸及真州陈公塘,无令走入运河,以资敌用”(21)《宋史》,第459、2393页。。另一方面,宋金政权的政治博弈与金朝海陵王南侵、南宋的隆兴北伐及开禧北伐等一系列战争冲突,以及后来的宋元交战,将淮南陷于长久而频繁的动荡之中。幸免于黄河改道破坏的良田沃壤,也最终难逃变为焦土荒地的命运,造成淮南水旱失调,农业从北宋的精耕退化至粗放经营,生产力和农产量均大幅下降,百姓流离逃亡下的人口锐减随之而来:“民去本业,十室而九,其不耕之田,千里相望,流移之人,非朝夕可还。”(22)李心传:《建炎以来系年要录》,北京:中华书局,2013年,第885页。在传统农业社会中,人是劳动力的保障,也是经济发展的关键元素,人口的大幅减少使整个淮南地区经济陷入衰退。尽管政府先后采取屯田、营田、招募复垦等措施,但动荡的局势和土豪官吏的贪暴使这些努力收效甚微。(23)韩茂莉:《宋代农业地理》,太原:山西古籍出版社,1993年,第79-89页。淮南东路人口从崇宁年间的33万余户下降到绍兴年间的11万户,淮南西路从崇宁年间的74万户骤降到绍兴年间的9万户,即使到嘉定十六年(1223年)淮南户数仍只相当于崇宁元年的30%~40%。(24)吴松弟著、葛剑雄主编:《中国人口史》第3卷,第128-129、142-143、359-360页。为保持统计区域的一致性,此处淮南东、西路崇宁人口数据仅统计淮河以南的部分,不包括淮河以北地区。

二、淮南跨区域贸易的南北摆动

淮南地区与北方的黄河流域和南方的长江流域在地理上没有明显的天然界限,因此,这里在南北交战、对峙时期容易成为双方交锋的区域;随着社会经济不断发展,也很容易受到南北两条大河流域经济与文化的影响。晚唐以前,国家的政治、经济、文化中心长期在黄河流域,长江流域尚未充分繁荣起来,淮南在文化传统和贸易交往上均与黄河流域联系更为紧密。然而唐末以来,随着频繁的战乱对北方经济及其吸引力的破坏,以及长江下游流域和东南沿海地区的发展及其经济影响的逐渐扩大,淮南地区与黄河流域及长江以南地区的经济联系和跨区域贸易活动方向也开始发生变化。

五代时期,物资上的自给自足为淮南政权割据提供了坚实的经济基础,却也促成了其相对内向封闭的商业倾向。黄河流域是江淮地区粮、茶、绢帛、水果等物产的传统销售对象,但这种贸易在五代多数时期都被中断。政治上,这是淮南政权政治立场及其与中原政权关系不稳定的结果。杨溥否认后梁政权且与之多有战争冲突,南吴与后梁基本不相往来。(25)《旧五代史》,第1781-1783页。后唐灭梁,南吴与中原恢复交通,民间商贾可以在双方政府许可下跨境贸易。(26)《资治通鉴》:“自庄宗灭梁以来,使者往来不绝。”《资治通鉴》,第9013页。《册府元龟》记载后唐明宗长兴元年(930年)许州放淮南商客230人入境通商,次年密州淮口放行商客1 088人。《册府元龟》,南京:凤凰出版社,2006年,第5735、11352页。后晋初期,南唐与契丹建立了良好关系并有一定的商贸往来:“烈祖升元二年,契丹主耶律德光及其弟东丹王,各遣使以羊马入贡,别持羊三万口、马二百匹来鬻,以其价市罗纨、茶、药,烈祖从之。”(27)陆游:《南唐书》,马令、陆游撰:《南唐书(两种)》,南京:南京出版社,2010年,第353页。虽然史籍中少有南唐与后晋通商的明确记录,但是淮南和契丹的贸易需要途经中原,后晋初期与契丹也保持着友好关系,有理由推测当时淮南与中原同样存在商业交往。不过随着后晋与契丹关系破裂,以及南唐因帮助反叛中原的李守贞与后汉发生冲突,南唐与北方的贸易也再次中断。(28)《旧五代史》,第1352页;《资治通鉴》,第9404页。直至后周许可民间普通贸易往来,双方商贸才开始恢复。经济上,这与南北经济消长有关。淮南的经济生产随淮南政权统治逐步稳固开始恢复、发展,黄河中下游则因政权更迭和战争反复破坏而萧条,在五代时期始终未能恢复元气。江淮粮食、盐、茶等物资均可自给,对外部地区物资的刚性依赖较低,因此该时期北方对淮南的商业吸引力也有所降低。出于类似原因,淮南政权与奉中原正朔的荆南和楚,东南沿海的吴越、闽、南汉之间,商业往来同样不稳定。淮南政权不仅自身与中原政权经常不相往来,还阻断了东南各地区官员商旅从传统陆路北上中原的通道(29)《资治通鉴》,第9459、8803、8836页。,而后者取海道北上时,又常遭到淮南政权的攻击,为此只能冒险远海航行。(30)“出荆、襄、潭、桂入岭,自番禺泛海至闽中,达于杭、越。”《旧五代史》,第270页。这些均表明淮南政权与东南其他割据势力的政治关系亦十分紧张。在此背景下,民间贸易势必同样受到制约与阻碍,难以充分发展。

五代淮南政权统治区内虽然物产丰足,但各局部地区的资源禀赋并不均匀,其经济自给自足有赖于内部充分的贸易交换,因此,这一时期淮南地区的主要跨区域商业对象是长江以南地区。首先,局部地区的物产差异构成淮南与江南的贸易基础。例如淮南沿海地带供盐给政权统治区内其他地区,长江南北两岸常州、宣州、舒州等州山地丘陵区出产不同茶叶,如常州紫笋、舒州开火茶(31)乐史:《太平寰宇记》,北京:中华书局,2007年,第1841、2474页。等也在地区内流转。其次,淮南政权都城的位置强化了长江两岸的经济往来。对都城的物资保障和政府军队供给令都城通常聚合统治地区内的经济资源并对其进行储存和再分配。无论是南吴时江南财赋向位于江北的都城扬州集中,还是南唐时淮南物资向位于江南的都城金陵供给,都增强了淮南与江南的经济交往。最后,淮河作为淮南政权与中原政权的边界,沿淮地带的日常军事驻防和双方不时发生的军事冲突需要持续、大量的物资和人员供应。当淮南本地资源不足以支撑时,自然需要江南支援,强化了两者的经济联系。《稽神录》中军吏徐彦成多次从长江以南的信州贩木材至长江下游,向南吴提供与北方战争所需木材的故事(32)徐铉、张师正:《稽神录 括异志》,北京:中华书局,2006年,第39-40页。,即体现了军事消耗对物资跨区域贸迁的促进。综上,五代时淮南与江南的商业联系有很大增强。

五代末淮南地区重归黄河流域政权后,其商业贸易方向发生北转。尽管缺少该时期淮南与北方通商的直接记载,但二者经济联系的恢复可从政府其他举措中窥见端倪。寿州是淮南西部与北方往来的门户,后周攻占寿州后,很快将其治所从淮河南岸的寿春县移到了北岸原属颍州的下蔡县(33)《旧五代史》,第1557页。,加强了寿州在淮河以南部分与淮河以北部分的联系。其后,周世宗又下令修导蔡水:

命马军都指挥使韩令坤自大梁城东导汴水入于蔡水,(魏收地形志曰:汴水在大梁城东,分为蔡渠。九域志曰:浚仪县之琵琶沟,即蔡河也。五朝会要曰:惠民河与蔡河一水,即闵河也。建隆元年,始命陈承昭督丁夫导闵河自新郑与蔡水合,贯京师,南历陈、颍,达寿春,以通淮右,舟楫相继,商贾毕至,都下利之。于是以西南为闵河,东南为蔡河。至开宝六年,始改闵河为惠民河。)以通陈、颍之漕……(34)《资治通鉴》,第9595页。

蔡河对开封和淮南的连通有重要作用。从开封沿蔡水南下,于陈州蔡口入颍水,顺颍水向东南穿过颍州后,即可在寿州进入淮河,或渡淮进入淮南(参见后文图1)。唐末以来中原战乱频繁,政府无暇修浚河道,蔡河通航能力下降,彼时淮河南北两岸政权对立,经济往来有限,中原政权没有动力对蔡河进行大规模修浚。当其重新统治淮南后,蔡河的航运能力开始影响中原统治者的切身利益。修治蔡河不仅能起到巩固统治、保证中央与淮南守军信息沟通和兵粮输送快捷性的政治军事作用,也有助于降低淮南税赋北运的成本和损耗,促进商贾在淮南与中原间往来贸易。引文中,建隆元年(960年)修河“以通淮右,舟楫相继,商贾毕至,都下利之”的记载更明确地指出了这种经济目的。开宝五年(972年)“运江、淮米十万石至京师,皆汴、蔡两河公私船所载也”(35)李焘:《续资治通鉴长编》,第290页。,大量公私船是河道上大规模的运输活动的证明,体现出淮南与黄河流域的经济交往的恢复。

与此同步的是淮南与江南近半个世纪的“隔离”。政治上,淮南与江南分属北方中原政权(后周、北宋)与南唐政权。经济上,南唐从放弃江北至亡国前,一直与后周和北宋隔江对峙,阻碍了淮南与江南的贸易往来。淮南政权在长江以南的辖地并不产盐,长期是从淮南沿海地区获得食盐供应。隔江对立后,后周始终没有同意南唐关于泰州盐场南属的请求(36)“岁输土贡数十万,而乞海陵盐监南属,不许。”陆游:《南唐书》,马令、陆游撰:《南唐书(两种)》,第232页。,中断了双方的常规食盐贸易,只“逐年支拨供军食盐三十万石”(37)《旧五代史》,第1573页。。北宋取代后周政权后,在淮南南部长江沿岸的建安军和蕲口分别设置榷茶场(38)“初令京师、建安、汉阳、蕲口并置场榷茶。”李焘:《续资治通鉴长编》,第131页。,二者一东一西正对南唐疆域两端。虽然名为榷茶场,但榷易商品并不限于茶货:“建安军榷货务应博易,自今客旅将到金银钱物等折博茶货及诸般物色,并止于扬州纳下,给付客旅博买色件数目凭由,令就建安军请领。”(39)刘琳等校点:《宋会要辑稿》,上海:上海古籍出版社,2014年,第6785页。实际上是将江南与江北的物资交换限制在长江北岸榷货务进行。南唐后期向北方进贡了大量的财物,与北方的军事对峙也消耗了大量经济资源,由此产生的沉重财政负担导致其不得不铸发铁钱来应对财政危机(40)“景困于用兵,钟谟请铸大钱以一当十,文曰‘永通泉货’。谟尝得罪,而大钱废。韩熙载又铸铁钱,以一当二。”《新五代史》,北京:中华书局,1974年,第777页。,这在一定程度上影响了北宋在南方的经济整合进程。北宋初期在政治军事上统一南方后,因经济实力不足,没有充足的铜钱来替换江南低价值的铁钱,故只能约束“江南钱不得至江北”(41)《宋史》,第4375页。,以保护政治中心所在的北方地区的货币体系稳定,并继续在长江北岸设置榷场与江南交易(42)刘琳等校点:《宋会要辑稿》,第6785页。,导致江南与淮南在政权归属统一后,仍在商业交往上保持相对隔离的状态。直到真宗咸平年间东南地区的铜钱化基本完成,江南铜禁才得以解除(43)宫崎市定:《五代宋初の通貨問題》,《宮崎市定全集》第9卷,东京:岩波书店,1992年,第105-128页。,淮南和江南得以在经济上恢复自由往来。

在北宋新的经济和政治格局下,淮南与黄河下游及长江中下游流域的经济商业联系均有所增强。如前文所述,淮南东部的海州、楚州、泰州、通州和涟水军是重要产盐区,供应淮南东西路、江南东西路、荆湖南北路和京东路的徐州。受盐区将稻米粮食运至淮南后交换食盐返回,粮食则在淮南经各转般仓进行集中后,分批北上运往京师:“江南、淮南、两浙、荆湖路租籴,于真、扬、楚、泗州置仓受纳,分调舟船泝流入汴,以达京师,置发运使领之。诸州钱帛、杂物、军器上供亦如之。……江、湖上供米,旧转运使以本路纲输真、楚、泗州转般仓,载盐以归,舟还其郡,卒还其家。”(44)《宋史》,第4251-4252页。北宋榷茶时期,政府曾在长江沿岸和沿海地带共建立了六个榷茶务以掌管南方茶叶的收支,其中四个都设在淮南地区,分别是海州、蕲州蕲口、无为军与真州,用于接收江南东西路、荆湖南北路及两浙路的茶叶。(45)刘琳等校点:《宋会要辑稿》,第6640页。通过本地与外地的物资交换和对南方各地各类货物的集散转运,淮南日益繁荣,与长江以南和淮河以北地区的经济、商业联结均变得更紧密。

由于其简单易行、经济可操作性强,是目前广大农村普遍采用的育苗方法,塑料薄膜由于能透过紫外光,昼夜温差较大,对培育壮苗有利,可防止幼苗徒长。

北宋末年至南宋,再次变化的政治格局以及宋金战争导致的淮南经济衰退,使得该地区的边缘性地位开始显现,不过其与南北的经济交往尽管有所削弱却并未中断。经过北宋的发展积累,以杭州为核心的太湖平原成为全国最繁华富庶的地方,南宋中央政府也在这里定都。加上东南海上贸易日益活跃,东南各地区的物资不再通过淮南运往北方,而是直接向临安与东南沿海各港口集中。尽管淮南仍向江南、荆湖地区供盐,但此时更多是政治调配下的输出,淮南作为南北转运中心的地位开始衰落。因为战乱使淮南地区人口锐减,出现大量无人耕种的荒地,以致在宋金相对和平时期也有东南地区百姓因耕地不足而北迁,“寻常小遇水旱,则累累而北者昼夜不绝”(46)陈造:《与奉使袁大著论救荒书》,曾枣庄、刘琳主编:《全宋文》第256册,上海:上海辞书出版社、合肥:安徽教育出版社,2006年,第131-132页。。但边界驻扎军队的大量需求,以及战争和环境破坏后的灾荒,使淮南农产整体以供给本地为主,甚至需要江南支援,如绍兴初“以江东之粟饷淮东,以江西之粟饷淮西”,“嘉定兵兴,扬、楚间转输不绝,濠、庐、安丰舟楫之通亦便矣,而浮光之屯,仰馈于齐安、舒、蕲之民”(47)《宋史》,第4260、4261页。。这也反映出淮南本地出产的能用于正常商业交换的物货有限。上述种种均削弱了淮南与长江以南地区的商业联系紧密度。

宋金虽然隔淮对峙,但长江以南与淮河以北地区并未完全断绝贸易往来,淮南地区则成为边界通道。宋金和议后在淮河沿岸的楚、盱眙、安丰、寿、光等州军设置了一系列榷场,“买南北货物”。虽然南宋政府严格限制交易的时间、地点、商品种类和数量,也多次明令禁止商客私自交易(48)《宋会要辑稿》记录了许多南宋朝廷对禁止私贩的申令,此处不一一列举。,但向北方贩运商货的高利润和淮河相对和缓的水势导致“两淮之间尚多私相贸易之弊”,走私活动迭起。因贸易数额过大,为减少银钱南流,金朝还限制北商南下交易,如相当一段时期内“泗州并不放北客过来”(49)刘琳等校点:《宋会要辑稿》,第6847、6845页。,使得大量财富和货物北流,金朝“岁之所获亦大有助于经用焉”(50)《金史》,北京:中华书局,1975年,第1113页。。当时淮南生产力已大幅下降,南宋经济中心更彻底地转移到江南和两浙,因此更确切地说,北流物资主要是从长江以南经淮南进入淮河以北,如“泗州榷场广将北绢低价易银,客人以厚利,多于江浙州军贩银,从建康府界东阳过渡,至真州取小路径至盱眙军,过河博易”(51)刘琳等校点:《宋会要辑稿》,第6850页。。南宋时期,淮南与北方的贸易主要基于东南地区与北方的物资往来,而非淮南本地物产的向北销售。相比于北宋时期,淮南在与北方的经济交往中,中转地功能的占比更大。尽管受到政治和军事因素的限制,但双边榷场贸易和屡禁不止的走私活动既体现出南北贸易需求和经济的力量,也表明经过五代北宋的发展,南北方经济进一步融合,一体化程度比之五代时期有所深化,即便在政治对立的背景下,跨区域商业交流仍在持续,只是强度弱于和平统一时期。

从五代至南宋,长江下游流域经济的快速进步和国家经济重心南移使淮南“中间之地”的特点逐渐凸显,其既是南北人员物资往来的重要通道,也是分别以黄河、长江下游流域为核心区的政权对峙交战时的缓冲带和共同战场。在与南北方贸易往来受阻—恢复的往复中,淮南的独立性逐步减弱,边缘性则有所增强。其作为商业活动参与方的比例有所减少,更多的是作为中转地,服务于黄河与长江流域间的经济互动。

三、淮南商业城镇的格局体系

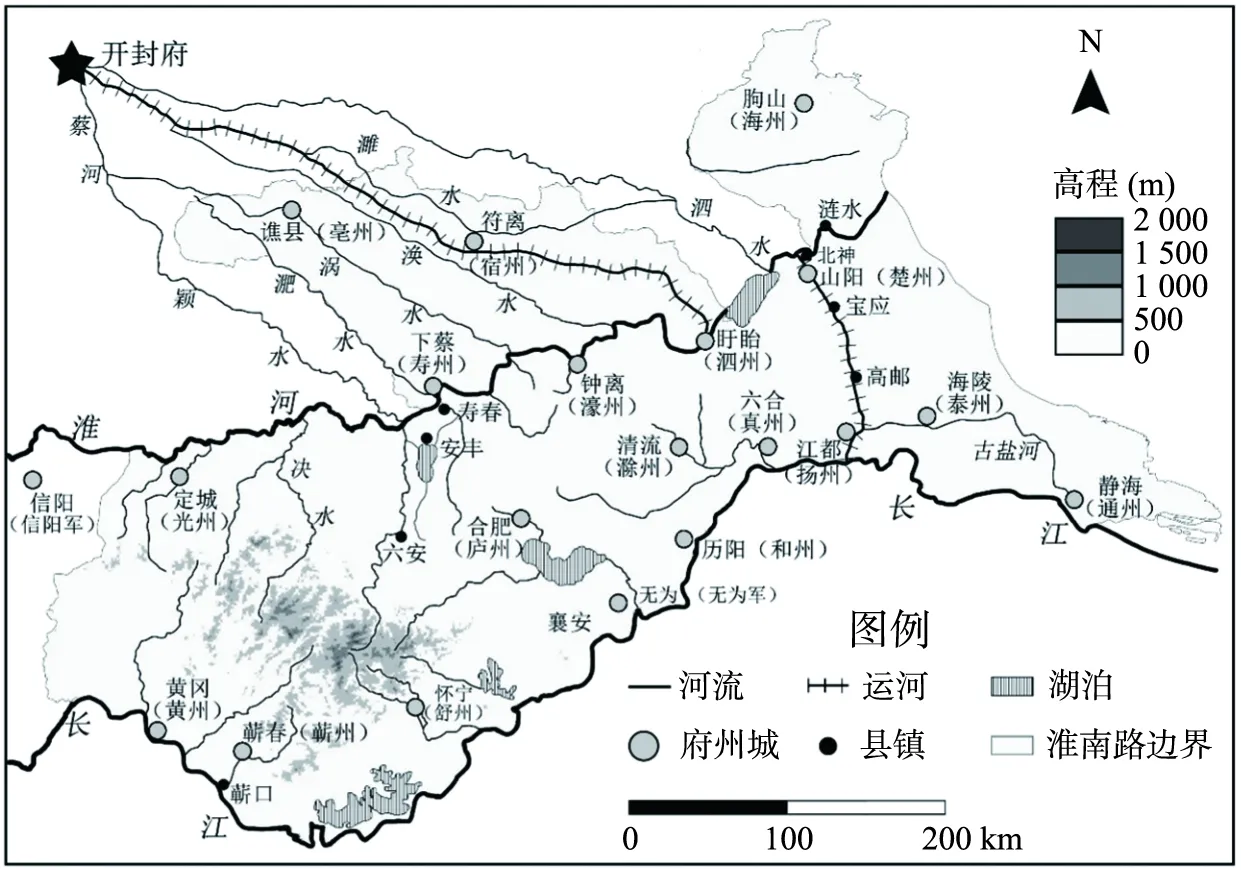

图1 淮南地区的主要河流与城镇

淮南作为整体,其贸易活动方向和经济功能变化是“面”的变化,其发生有赖于作为“点”的商业城镇与作为“线”的交通道路,同时也对二者产生影响。商业城市和市镇作为一定区域内的商品集散流通中心,是区域商业发展的核心,其发育情况和格局是区域商业情况的空间投射。淮南逐渐发挥的南北往来桥梁的功能,令交通成为地区商业城镇兴衰和空间结构的关键因素;而交通道路的通达情况,又不可避免地受到政治社会因素的影响。南抵长江、北连淮河的运河是淮南最重要的交通线(参见图1)(52)注:底图为 30 米等高距地形图数据,http://www.gscloud.cn/sources/accessdata/310?pid=302,访问日期:2021年11月10日。城镇等行政区信息来自谭其骧主编:《中国历史地图集》第6册,北京:中国地图出版社,1996年,图27-28。以及Berman Lex “V6 Time Series County Points”,https://doi.org/10.7910/DVN/Q9VOF5,访问日期:2021年11月10日。为保持行政区完整,本图以北宋淮南东西两路的边界作为淮南边界。高邮和涟水在两宋多次由县升军,由军降县,本图按县级对其标记。。五代淮南政权相对内闭的经济活动取向使运河基本失去南北转运功能,主要用于淮南内部及其与江南的运输,商业城镇发育也受到这种物货流向的影响,南盛而北衰。作为淮南与江南往来枢纽兼南吴政权都城的扬州是当时淮南的商业中心。扬州有很好的商业基础,在唐代已是“当南北大冲,百货所集”(53)王溥:《唐会要》,北京:中华书局,1960年,第1582页。。扬州城虽在唐末被焚毁,但良好的交通条件和地理位置使南吴依然在此立都。都城对资源财富的聚集和南吴统治者的着意经营使扬州“未及数年,公私富庶,几复承平之旧”(54)《资治通鉴》,第8435页。。南唐建都金陵后,依然以扬州为东都,其在淮南的商业中心地位无可动摇。大约生活于南吴末南唐初的徐融曾描述金陵东侧与扬州隔江相望的润州北部的长江河道上“淮船分蚁队,江市聚蝇声”(55)徐融:《夜宿金山》,彭定求等编:《全唐诗》,北京:中华书局,1960年,第8954页。,显示出该河段水上集市热闹、商船云集的繁荣景象。五代末后周进攻淮南,南唐退守江南之余,特意“遣兵驱掳扬州士庶渡江,焚其州郭而去”(56)《旧五代史》,第1564页。。其目的显然是阻止后周获得扬州在各方面的积累,也从侧面表明了扬州城当时的富庶与繁荣。

运河在北宋重新成为沟通南北的经济动脉,在中央政府关于漕运、盐茶榷卖等一系列新政策法规下,运河沿线城镇商业普遍发展,尤其是南北两端设置受纳仓、转般仓的真、扬、楚三州。真州本为扬州辖镇,其从乾德二年(964年)至大中祥符六年 (1013年)迅速从镇升格为上州,主要得益于河道条件的变化和政府政策的推动引导。江中沙洲的扩大使长江与运河的主要连通口从扬州变为真州,增强了其区位优势,使之“水行当荆、湖、闽、粤、江、浙之咽,陆走泗上,不三日又为四达之冲”(57)王象之编著:《舆地纪胜》,第1192页。。政府在此设置盐、粮、茶等物货的受纳仓、转般仓和榷货场(58)根据《宋史》和《宋会要辑稿》,在当时设立的六个榷茶务中,真州定额最高,也从侧面体现了其货易量之大。《宋史》,第4251-4252页;刘琳等校点:《宋会要辑稿》,第6640页。,真州因此成为“江浙馈运之所必经,通、泰盐利之所必出”(59)刘宰:《真州新翼城记》,曾枣庄、刘琳主编:《全宋文》第300册,上海:上海辞书出版社、合肥:安徽教育出版社,2006年,第127页。,替代扬州成为长江与运河间最重要的物资流转集散枢纽。(60)吴松弟、王列辉:《唐朝至近代长江三角洲港口体系的变迁轨迹》,《复旦学报(社会科学版)》2007年第2期。真州城“据会要而观来,大聚四方之俗;操奇货而游市,号为万商之渊”(61)胡宿:《真州水闸记》,曾枣庄、刘琳主编:《全宋文》第22册,上海:上海辞书出版社、合肥:安徽教育出版社,2006年,第193页。,也发展为繁荣的商业城市,虽然升格为州的发展历史尚短,但已然成为“两淮、浙江外诸路商贾辐凑去处”(62)刘琳等校点:《宋会要辑稿》,第6707页。。熙宁十年(1077年),真州城商税额高达53 536贯,在全国铜钱商税区1 823个城镇中位列第六,超过了排在第十的扬州城(41 849贯)。(63)据《宋会要辑稿》第6293-6349页内容统计。为便于比较,此处在计算商税务数量时做了如下处理:未包含以铁钱计税的川峡四路;以铜钱计税的地区中,未设商税额的少数税务不纳入统计;一些税务因为税额较少而合并设立一个商税额,将此类合并设立税额的商税务计数为1。最终商税务数量统计结果为1 823个。扬州转运枢纽的功能虽然被真州分担,发展势头略逊一筹,但历史积累仍在,还是运河沿线重要的商业城市,其商税额也证明了这一点。北宋时,“自淮南之西,大江之东,南至五岭蜀汉,十一路百州之迁徙贸易之人,往还皆出其下。舟车南北,日夜灌输京师者,居天下十之七。……扬为天下四方之冲,旦至乎此者朝不知其往,朝至乎此者夕不知其往”(64)沈括:《扬州重修平山堂记》,曾枣庄、刘琳主编:《全宋文》第77册,上海:上海辞书出版社、合肥:安徽教育出版社,2006年,第329-330页。,也是一幅四方商贾往来如云的繁荣景象。

楚州城位于淮扬运河的最北端,因地接淮河与运河,其在唐代、五代主要作为政治和军事要地,经济、商业地位并不显著。北宋时,楚州与真州、扬州共同构成转般法运行的节点,粮、盐、布等物资的转般仓在真州、扬州设立的同时,也均在楚州有所设置,就运河物资转运而言,楚州与真州、扬州实为一体。位于淮扬运河中部的高邮“当江、淮孔道,商旅所出入,类多以贸易茶盐为业”(65)杨时著、林海权校理:《杨时集》,北京:中华书局,2018年,第821页。,也体现了运河商业的主要内容。作为淮南东北部的门户,楚州“全盛时,北客所经从,一道自南渡门绝淮则之齐鲁山东,一道自淮阴放洪泽闸达淮则入汴入洛”(66)王象之编著:《舆地纪胜》,第1214页。。宋人称“江、淮诸郡,其间扬、楚最曰要冲,水陆两途,咽喉数国,务穰事众,地广民繁”。尽管淮河运量不及长江,但楚州另具海航之利,京东路转运司称“泉州知海道商人言,两番奉使,若至楚州僦船,泛海至密州板桥镇,不过三二日”(67)李焘:《续资治通鉴长编》,第722、8201页。。从泉州商人对海路的熟识可以推知,当时已经存在许多经楚州中转或在楚州进行的海内外贸易。

淮河南岸地带与长江北岸地带作为淮南的北部与南部“边界”,其商业城镇发展具有一定的对称性。在淮南与南北自由贸易时期,二者沿岸城镇是承接运河与南北贸易的次级水运点。淮河两岸地势平坦,北部有汴水、泗水、涣水、淝水、颍水等河流与开封相通(见上文图1),水运条件良好,便于同黄河下游进行人员物资的往来。淮河东侧的泗州是由淮入汴的枢纽,对开封而言,“淮南转般仓,泗州最为近便”,纲运附载的商货都须在泗州卸下,再安排官船运至京师。(68)李焘:《续资治通鉴长编》,第7307页。西侧的寿州为淮西门户,因靠近京师,寿州城出现了以“邀接商旅作牙侩”(69)洪迈:《夷坚志》,北京:中华书局,2006年,第1313页。为生的专业经纪人,这也反映出寿州商客往来频繁且数量众多。长江北岸地带城镇则主要受长江水运带动而商业较活跃,是经由长江北上或沿长江东西往来人员商货的中转港、停歇地。除了前述位于东侧的真州、扬州,从长江转陆路北上的人货多取道于中部的无为军,《方舆胜览》称无为军是“江、淮要津”(70)祝穆编著、祝洙增订:《方舆胜览》,北京:中华书局,2003年,第852页。,其下辖的襄安镇“系商贾冲要、舟车辐凑之地”(71)刘琳等校点:《宋会要辑稿》,第6457页。,西侧的蕲州蕲口镇“居民繁错,蜀舟泊岸下甚众”(72)陆游:《入蜀记》,陆游著、钱仲联、马亚中主编、钱锡生校注:《陆游全集校注》第17册,杭州:浙江古籍出版社,2015年,第109页。,黄州“商贾之危樯相继”(73)韩彦质:《上叶相书》,王象之编著:《舆地纪胜》,第1479页。。由此可见淮南地区南北边界地带城镇对东西、南北之间商业往来和运输活动的作用。

在南北对峙、贸易受限的时期,南北边界地带成为双方对峙前线,也是南北物资交换的主要场所,具有边界榷场特性。淮河在五代前中期和南宋均作为南北边界。据《五国故事》,南唐大臣周宗“每自淮上通商,以市中国羊马”。周世宗夺淮时“乃使军中人蒙一羊皮,人执一马,伪为商旅以渡浮桥而守,继以兵甲,遂入临淮”(74)《五国故事》,北京:中华书局,1991年,第6页。。临淮在泗州,通汴河。此事不见于正史,但该说法的存在在一定程度上体现了当时泗州作为贸易或者说走私通道的作用。五代南北贸易有限,宋金对峙时期,这一地带榷场贸易的特征更加突出。在官方榷场外,涌现了大量私市,如“濠州接界等处”有私渡之弊,“楚州之北神镇、杨家寨、淮阴县之磨盘、安丰军之水寨、霍丘县之封家渡、信阳军之齐冒镇及花靥、枣阳旧有榷场去处,不可胜数。其间为害最大,天下之所共知,商贾之所辐凑,唯蒋州之西地名郑庄号为最盛。甚者如茶、牛、钱宝,巧立名目,一例收税,肆行莫禁。以岁计之,茶不下数万引,牛不下六七万头,钱宝则未易数计”(75)刘琳等校点:《宋会要辑稿》,第6848、6847页。。蒋州即光州,可以看到从淮河东端的楚州一直到西端的信阳军,沿淮各州军都有市镇成为私贩贸易的聚集点。南北对峙多以淮河为界,长江作为边界主要是南唐退守江南至北宋完成江南货币铜钱化这一时期。东端的建安军(即真州)和西端的蕲口镇设立榷场,在与江南贸易的同时也防止江南铁钱等劣币北流,并进行军事戒备。北宋建隆元年南唐官员杜著“伪作商人,由建安渡来归”(76)李焘:《续资治通鉴长编》,第29页。的事例表明,对峙时期南唐普通商人仍有可能前往长江北岸活动。榷场贸易是特殊政治局势的产物,其主要依赖双方的经济条件和贸易倾向,给所在地区带来的商业繁荣有明显的特殊性和时效性,对商业城镇发育的促进作用也十分有限,当榷场位置或政府贸易政策变化,原榷场地区的商业情况也会随之改变。从更长时段看,前述各榷场在南宋以后基本未能成长为更大规模或更高等级商业城镇的情况也印证了这一点。

运河沿线商业城镇的兴衰和淮河南岸与长江北岸地带商业城镇表现出的对称性,均与淮南处于南北之间的地理位置特点有关。这显示出历史时期淮南地区交通情况对商业活动的影响,以及商业发展过程中鲜明的政治色彩。此外,文化因素亦发挥了一定作用。直至唐代,黄河流域都是政治、经济、文化的中心,淮南在文化上长期受其影响,即使是长江沿岸的舒州也“婚嫁丧祀,与诸夏同,率性真直,贱商务农”(77)乐史:《太平寰宇记》, 第2473页。。这种“贱商务农”的态度使淮南其他远离交通线区域的商业城镇发育相对迟缓,如泰州虽然产盐,但“过客甚稀,至有道堂之号”(78)陆佃:《泰州谢上表》,曾枣庄、刘琳主编:《全宋文》第101册,上海:上海辞书出版社、合肥:安徽教育出版社,2006年,第165页。。中西部远离江河的内陆城镇更是如此,其中最典型的莫过于“介于江、淮之间,舟车商贾、四方宾客之所不至,民生不见外事,而安于畎亩衣食”(79)欧阳修:《欧阳修全集》,北京:中华书局,2001年,第575页。的滁州。这也再次体现了淮南各地区城镇的商业发育状况均不同程度地受到来自黄河下游流域与长江下游流域的影响。整体而言,淮南地区濒临江河地带的城镇商业发展更好,尤其是长江、运河、淮河交汇处的城镇;而不在江河沿岸,又不是陆路交通主要经过的地方则相对内闭,商业发育水平有限。

结 语

淮南在唐代是国家财赋重地,经过五代北宋的破坏重建,淮南在北宋与江南、两浙、荆湖一起被划为国家主要供馈区(80)余蔚:《两宋政治地理格局比较研究》,《中国社会科学》2006年第6期。,但此时其自身作为财源的功能已有所弱化,更多是作为南方诸区与北方物资往来转运的枢纽。南宋淮南成为对峙前缘,经济生产受到反复破坏,物资供给能力大幅削弱,反而经常需要江南支援。冀朝鼎曾分析了淮南的区位特点及其注定被边缘化的命运,指出地理位置导致淮河流域成为南北之间的要道和军屯与内战的中心。在这一区位条件下,当地不仅大型的灌溉设施容易被破坏,而且也不可能发展永久性的建筑工程,整个地区很容易成为战争的牺牲品。只要这种地位不改变,它就无法发展为基本经济区。(81)冀朝鼎:《中国历史上的基本经济区》,第99页。淮南从五代到南宋的盛衰和商业格局的时空演变对此做了更生动深刻的诠释。政治上,其与淮河以北地区经历了从隔离到紧密联系再到隔离的过程,与长江以南地区的关系则相反。但在经济上,淮南与南北每一次分隔后的再连通,以及南北经济联系深化的大趋势,都使淮南与双方的经济纽带更加紧密。北宋是淮南区域作为一个整体经济商业发展的顶峰期,但带来这种发展“巅峰”的南北转运枢纽功能已经投射出其区域“独立性”的降低。随着宋金战争造成的经济与环境破坏不断加深、扩大,淮南逐步边缘化,对江、河流域依赖性日益提高。运河沿线商业城镇兴衰与淮南同南北方经济联系密切程度表现出很高的相关性,淮河南岸与长江北岸地带商业城镇作为统一时期的水运次级节点和对峙时期的榷场,在空间上也呈现出对称性和功能上的相似性。这些均体现了淮南成为“中间之地”的过程和区域特性。这既与淮南的地理位置和环境条件特点有关,也是黄河流域及其以北地区与长江流域及其以南地区经济、政治力量不断发展,影响范围扩张交锋的空间呈现。