《独行月球》:推进中国电影数字化工业流程高质量发展

张 帆 魏 明

MOREVFX,北京 100015

进入21世纪以来,电影民族工业挺立潮头,电影产业提质升级彰显中国速度。中国视效制作行业呈现蓬勃发展态势,国内视效团队经过多年发展和积淀,在场景特效类、环境气氛类视效制作上,已经趋向成熟。从拍摄方案到执行落实,各环节都已处于可控状态,在细节和创意上可以完全满足作品的需求,同时还在不断发展和进步。可以肯定地说,电影视效技术已经不再是国内电影数字化工业流程的短板。对于国内头部电影视效团队来说,早已将追赶方向逐步转移至下一个赛道:写实级数字角色。

写实级数字角色,分为 “数字人形生物”和“数字生物角色”。随着从业人员综合能力的提升以及软硬件系统的迭代升级,这些技术在短短的几年里,已经发生了很大的变化。在国产电影中,已经越来越多地看到数字生物正在从普通小角色往重要角色的方向发展。从电影 《刺杀小说家》的终极反派“赤发鬼”,到《独行月球》成为“全球顶流”的赤大袋鼠“刚子”,数字技术和电影内容的发展,都在大踏步向国际顶尖水平靠近。在此过程中,电影内容推动技术变革,技术发展也在为影视主创人员提供更加广阔的创作空间。未来会有更多的写实级别的数字生物角色出现在大银幕上。

1 “顶流” 的诞生

《独行月球》全片有将近2000 个视效镜头,MOREVFX 完成了其中1500多个镜头,项目后期制作历时3年,虚拟拍摄周期约2个月,现场实际拍摄持续了5个月,片中最难把握的主要是袋鼠情感表达的特写镜头。

《独行月球》上映期间,“刚子”在戏里戏外都能称得上“顶流”,主要得益于影片的袋鼠表演采用了动作捕捉和后期艺术家二次创作的方式完成,袋鼠的表演者郝瀚老师把袋鼠的情绪表达得淋漓尽致,动画艺术家再对他的表演进行精雕细琢,最终为电影塑造了一个有喜感、有情绪、有力量的澳洲赤大袋鼠“刚子”。目前国内电影作品中,在数字生物角色整体效果的完整性上,“刚子”已经达到了国际一线水平。所谓“完整性”是指袋鼠的资产制作、跟踪匹配、动画表演、灯光渲染、特效、合成等各个环节呈现出的综合结果,无论哪个环节的技术不到位,都无法达到现在成片的效果。

在数字角色的制作过程中,MOREVFX 视效团队翻阅查找了各方面关于袋鼠的资料,游走于北京的各家动物园之间,在外观特征、生活习性、动作规律等方面记录整理了大量的资料,增强对袋鼠的认知,理解袋鼠的行为逻辑和特点。随后动画艺术家又花了八个月的时间,结合袋鼠原始性格以及剧本中的角色设定,赋予了 “刚子”最终的灵魂。最后结合这些资料,数字角色艺术家使用了十一个月的时间将袋鼠的这些特征数字化移植到 “刚子”身上。

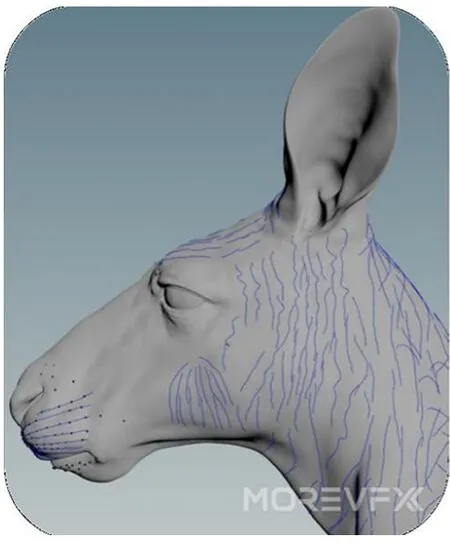

图1 袋鼠毛发分布预览

图2 袋鼠毛发测试效果

从袋鼠资产上来说,艺术家们先设计出剧本故事所需要的袋鼠形象,然后通过三维的制作方式,完成袋鼠的骨骼、肌肉、肌肉蒙皮、皮肤、毛发及表情等环节的制作,最终完成袋鼠的整个资产。

与《刺杀小说家》《外太空的莫扎特》相同,本次视效制作前期也采用虚拟制作的方案,但和前两者不同的是,在绑定制作环节,《独行月球》对角色实时成像的需求较高,需要能有接近完成的变形效果来判断袋鼠关节极限,或是袋鼠与其他角色、道具的正确比例关系。因此从2020年4月到虚拟拍摄前这段期间,视效团队便针对如何在虚拟引擎中实现与一般三维软件内接近的变形效果进行了技术研发。

以往跨软件的角色绑定传递,比如从三维软件到动捕软件,或从三维软件到虚拟引擎,大多使用fbx格式进行数据交换。但由于仅能使用骨骼进行数据传递,许多在三维软件中实现的效果,在传递的过程会失去原有的功能。视效团队的解决方案是,在实时成像的虚拟引擎中,再搭建一套带有变形驱动的绑定,那在数据传递至引擎之后,接收数据的骨骼也同时会驱动关节修型或扭转形态弥补的变形,如此一来便能让角色变形的形态接近一般三维软件的效果。

图3 袋鼠姿态展示

当视效团队进行虚拟拍摄方案测试的同时,袋鼠的视觉开发工作也在同步进行,在这个阶段袋鼠的品种、体型、肢体比例、五官、毛的长度等外观特征也进行了多次版本迭代。为了能在造型更新后,快速将新造型套用至动作上进行测试,视效团队基于袋鼠的表演需求,开发了袋鼠的自动肢体绑定系统,只要按新造型重新调整骨点位置后,即可自动生成新绑定。

袋鼠的毛发是影片的一大技术挑战,袋鼠全身约有五千万根毛发,制作团队从毛发走向、光泽、疏密分布、软硬程度等各种维度最大限度地还原真实袋鼠的毛发效果。众所周知,毛越短的动物对于毛量和分布、走向、光泽的要求越高。“刚子”这个角色由视效团队的CG 总监亲自制作,团队对袋鼠全身上下的每个部位的毛发都做了分析研究和大量测试,并确保袋鼠在做动作时毛发会有挤压、变色、改变方向的效果,同时做了大量的优化,避免在下游部门中出现各种问题,比如渲染周期、闪烁、出现毛发等问题。

此外还有骨骼系统、肌肉系统、脂肪分布。需要根据片中“刚子”的生活习性,考虑在不同环境中毛发的状态、不同时期的体态变化、不同重力下皮肤的松弛程度等,最终合成部门还要努力让袋鼠和环境、演员完美交互。在这个流程中,袋鼠的表情要经过毛发渲染才可以做最终判断,一旦发现某个部分没有达到最佳效果,就需要重新回到动画、绑定和灯光部门,进行这些环节的反复调整,直到效果令人满意。

图4 正片效果截图

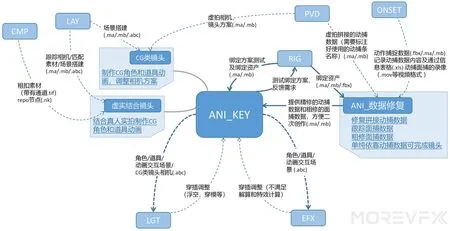

图5 ANI环节工作流程

在角色制作过程中,同期技术支持部门根据每个阶段的测试结果,结合内部制作流程,为项目后续自动化提前展开工作。结合软硬件,评估整体渲染量,优化渲染时间,平衡数据流。确保在不改变各环节效果的基础上简化操作,提高渲染效率、减少艺术家的工作量。

提升广西中央预算内投资执行绩效的思考 …………………………………………………………………………… 梁安柱(2/06)

近年来,国内数字生物角色不乏一些高质量的作品,有很多优秀的艺术家和优秀的视效团队在不同模块持续深耕。单一或者多个方面上质量优秀的作品是存在的,但绝大部分都属于“偏科生”。虽然国内数字生物角色的制作在各方面都已经有了很大进步,但客观地说,目前很多作品在整体完整性上还是无法达到优秀水准。优秀的数字生物角色,不是靠几个镜头、几场戏来判断的,是要通过整部作品来呈现给观众,一旦出现参差不齐的质量,影片前面给观众建立起来的真实感就会崩塌。

作品完整与否,不仅是在所有效果上追求极致,还需要有足够的经验去平衡各效果间的工作量,需要完善的影视工业化制作流程来支撑创作。要确保在项目周期内,在全片质量上都达到优秀水准。

2 初露锋芒的虚拟拍摄流程

从2020年2月份建组到12月开机,期间十个月的筹备时间,视效团队完成了剧本阶段全片视效内容的整理、全片的概念设计,并且制定了完整的虚拟拍摄计划和后期制作计划。

5月至7月,视效团队从虚拟道具到虚拟场景的制作,以及前期对接剧组各环节的制片流程、后期对接视效公司的制作流程,进行了全盘的梳理,保证了8月份的虚拟拍摄顺利开机。虚拟拍摄共用时3个月,到10月末虚拟拍摄结束,期间共拍摄了近4000多条的虚拟拍摄素材,完成了电影80%的视效预览内容。之后又花了两个月时间整理和分析虚拟拍摄的数据,调整和优化了后续的制作方案,确定了场景地形等关键信息。视效制作团队在12月正戏开机前就已经进入了后期制作阶段。

两个月后,2021年2月12日,国内第一次完整使用虚拟拍摄技术的作品《刺杀小说家》上映。

《刺杀小说家》是MOREVFX 初次尝试虚拟拍摄环节的项目。之后两年,MOREVFX 视效团队先后参与制作了 《外太空的莫扎特》和 《独行月球》两部电影作品。通过这些项目的磨合,结合这两年软硬件系统的更新迭代以及从业人员专业性的提升,虚拟拍摄的整体流程相对之前更加成熟、灵活,可以随着虚拟拍摄现场临时产生的需求快速调整,不会因为制片流程的原因,约束主创团队的艺术创作。

图6 虚拟拍摄阶段工作照

虚拟拍摄是中国电影数字化工业流程中非常重要的一环,也是行业内追求“后期前置化”的基石。经过几年沉淀,虚拟拍摄技术已经初步具备了良性发展的条件,随着国内市场对虚拟拍摄流程的接受度越来越高,未来会有更多影视作品使用这个流程,也会有越来越多的视效团队参与进来。影视虚拟拍摄流程也会随着越来越多的作品打磨而变得更加灵活和便利。

3 新的赛道: 虚幻引擎

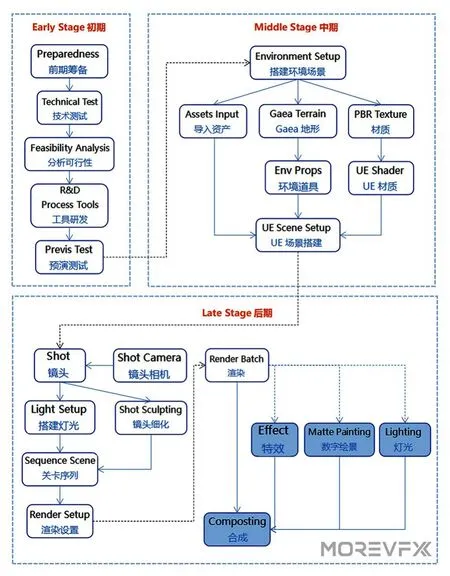

片中月球环境使用了UE5 (Unreal Engine 5.0),公司为了配合传统的制作流程开发了大量工具,并采购了大量显卡。UE 的使用大大提高了月球部分的制作进度。

UE5的Lumen 系统完全改变了打光的思路,提供了高精度预览,画面效果与离线渲染也越来越接近,改善了烘焙光照所需的大量等待时间,更不同于传统渲染器需要测试渲染才能查看画面效果,节省了大量的渲染时间。

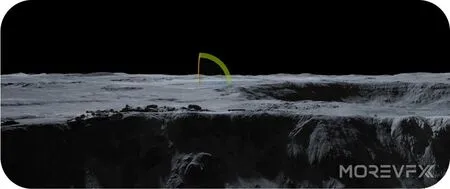

图7 UE月面地形实时预览效果

常规流程受制于电脑性能,在制作大量模型资产时,制作人员在完成高精度模型的制作后,为了让模型在场景中可以顺畅运行,往往需要配合制作低精度模型,在场景中手动LOD。现在,有了Nanite系统,引擎可承载的模型数量达到了前所未有的高度,能够在保证速度的前提下,直接通过高精度模型实现细节,引擎自动处理LOD,无缝切换所有细节转换。这些功能使艺术家省去了很多体力活,可以自由创作肉眼可见的任何资产。

其次,由于作品中涉及了庞大的月面地形制作内容,在传统环境环节的制作中,想要对于场景进行二次编辑是很难办到的,通常是使用地形软件创建地形,再根据需求进入Zbrush进行调整与加细,然后再制作地形材质,如果要进行二次编辑就需要重新调整一遍,是非常费时费力的过程,这导致编辑地形的成本很高。面对这种需求,常常需要有所妥协,这就导致场景相对单一,无法灵活调整,对最终效果有很大的限制。在虚拟引擎中,视效团队通过高度图生成Landscape的方式来创建地形,同时配合制作地形笔刷与地形元素,可以快速调整每个镜头对于地形的不同需求。而在材质的制作方面,只需要做一个主材质球的模板,参数化材质属性,针对不同地形和镜头构图的需求,只要创建好不同的材质实例,调整材质属性就可以改变场景材质变化,并且配合Landscape模块下的绘制功能,可以随时绘制不同的材质效果,这样艺术家就有更多的时间去打磨和优化,画面的完成度就会更高。

图8 ENV 环节工作流程

当然,虚拟引擎也同时存在着很多问题与技术难题,例如目前版本UE的Nanite功能有一些显示细节层级不支持,且取消了曲面细分功能,这都要求在资产的制作阶段要投入更大的精力。针对一些材质不理想的部分,同样需要采用传统的EFX 与Matte Painting的方法进行细化。同时在渲染结果方面,为了能够高质量渲染,特效团队重新编译了Movie Render Queue插件,以便满足后续合成时对于AOV 的分层需求,这虽然增加了一些渲染开销,但其渲染速度仍然是其它渲染器无法与之相比的。

虚幻引擎,无疑是近期视效行业中一个关注度非常高的话题,配合同样备受关注的虚拟拍摄和虚实结合拍摄技术,国内外的视效团队都已经开始不同程度上将引擎技术与传统制作在流程上进行融合。它的出现给视效行业的未来带来了更多的可能性。

4 结语

电影是一项艺术与技术相结合的现代艺术,电影史上的每一次重大技术变革势必会带来电影观念的巨大变化。随着中国电影数字化工业流程的升级与完善,在构建中国电影产业的过程中,数字技术起到了至关重要的核心作用,已经成为势不可挡的大趋势。从《刺杀小说家》到《独行月球》、从暴戾恣睢的“赤发鬼”到深得人心的“金刚鼠”、从诡谲怪诞的“瓮城”到广阔无垠的“月面”、从变幻莫测的“盔甲人”到履险蹈危的“航天员”,中国电影视效技术在不断探索、迭代中阔步前行。在这场技术变革中,电影创作观念将被彻底颠覆,中国电影工业发展必将开启“新纪元”。