中国画里的蓝,远不止“千里江山”

撰文=关月

对页南宋 赵伯驹 《仙山楼阁图》绢本 团扇 大青绿25.6×26.9cm 辽宁省博物馆藏

中国古代绘画被称作“丹青”,丹与青都是颜色的名称,“丹”指丹砂(朱砂),“青”指石青、石绿等矿物颜料。丹青工设色,变化妙神通。足以见中国画对色彩的重视和强调。

在中国传统绘画中,青绿指的是国画颜料中的石青、石绿两种颜色,石青来源于蓝铜矿,石绿来源于孔雀石。石青,在研磨澄汰后,可分为头青、二青、三青、四青。石绿,在研磨澄汰后,可分为头绿、二绿、三绿、四绿。

设,施陈也。色,颜气也。设色是一个非常宽泛的概念,泛指所有使用颜料的中国画。青绿是中国绘画中最常用的设色之一,占有极为重要的地位。中国山水画从人物画的背景图画演变为独立的画科,进而发展成为后世的“青绿山水”和“水墨山水”两大山水画分支,从此“青绿”二字独占一支,横贯千年而不绝。

中国山水画,先有设色,后有水墨。设色画中先有重色,后有淡彩。以呈色稳固、经久不变矿物颜料石青、石绿作为主色的山水画,称为“青绿山水画”。

那么,青绿到底是什么色?

日本末代汉学宗师清水茂青曾撰文指出,青是游走在蓝与绿之间的奇妙色彩。而在国画颜料中,青就是由靛蓝提取出的近蓝色。

在中国传统绘画中,青绿指的是国画颜料中的石青、石绿两种颜色,石青来源于蓝铜矿,石绿来源于孔雀石。石青,在研磨澄汰后,可分为头青、二青、三青、四青。石绿,在研磨澄汰后,可分为头绿、二绿、三绿、四绿。

中国画的青绿泛指以此二色为主的作品,主要用于山水画的创作。在中国美术史上,一般认为青绿山水画成为独立的画科始于展子虔。他的《游春图》确立了青绿山水的基本特点,到唐代形成独立的画种类型,以大小李将军——李思训、李昭道为代表人物,重在表现山林丘壑的鲜妍景色,北宋王希孟、南宋赵伯驹赵伯骕、元代赵孟頫、明代仇英和张宏,都是青绿绘画的好手。

王希孟的《千里江山图》是最为大众所熟悉的青绿山水。这是画家在18 岁的时候画下的,年轻气盛的他一改前人水墨作画的风格,大胆而广泛地在画中运用了石青、石绿,蓝宝石般的青,与苍翠欲滴的绿,随着山势的转换,交织在一起,奏出了一首宏远的交响曲。

本页(传)隋 展子虔《游春图》(宋摹本) 局部 故宫博物院藏

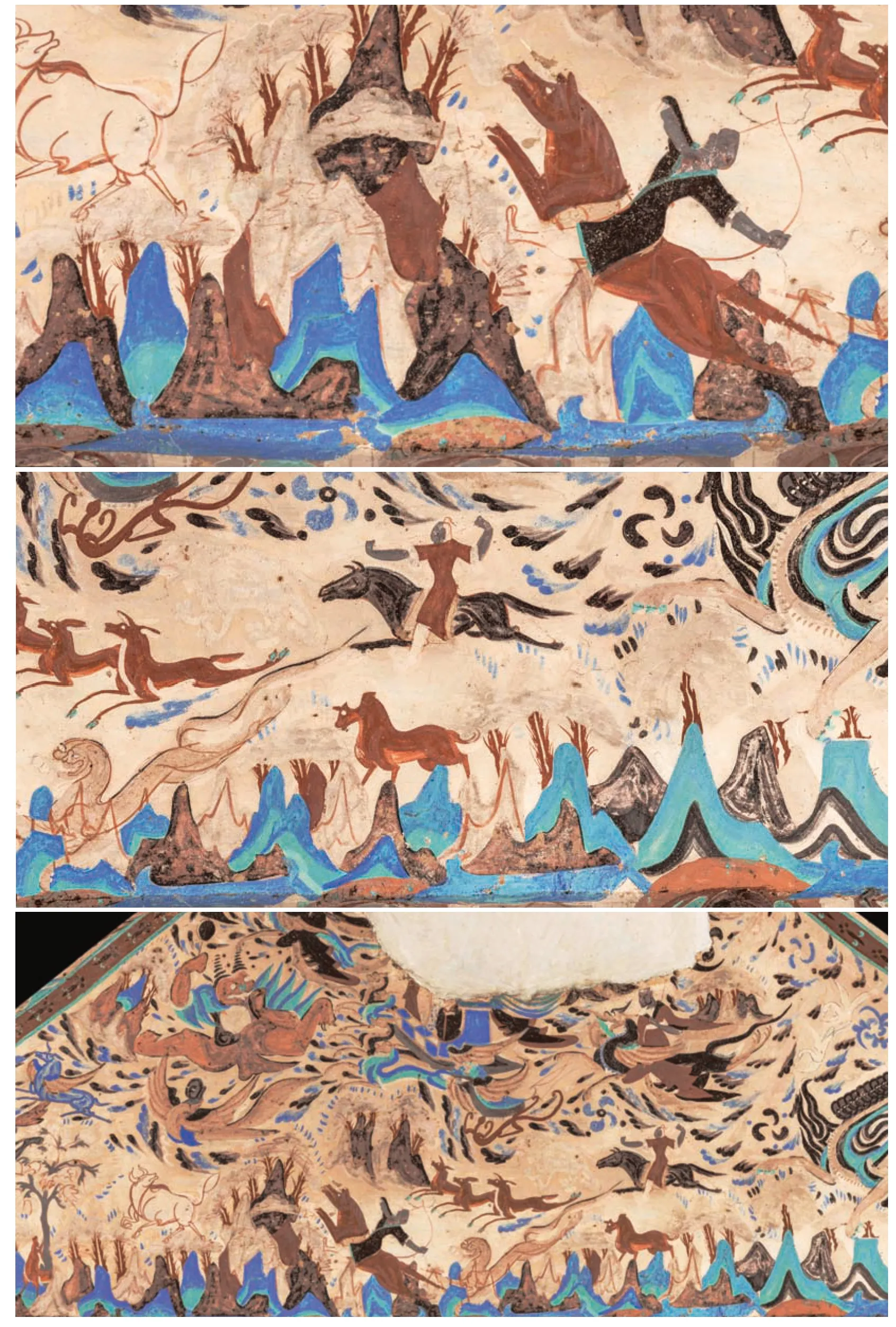

本页敦煌莫高窟第249 窟《狩猎图》局部 西魏 约1400年前

南唐画家顾闳中《韩熙载夜宴图》中,画家画了中一个穿着蓝衣的小巧女子,随着主人公韩熙载敲击的鼓声,正翩翩起舞:她双臂背在身后,弯成一个圆弧;双膝微曲,腰肢一扭;同时顺势向右扭头望向了韩熙载……这个瞬间的背影摇曳生姿配以靓丽的蓝,美妙之极!

正如《只此青绿》舞蹈中的长裙那样,中国古代“青绿山水”里的青是指蓝色。

蓝色颜料是中亚地区人们偏爱的颜料,通过丝绸之路传入中国,在敦煌融入了中国绘画。

在敦煌莫高窟第249 窟《狩猎图》的画面底部,出现了连绵起伏的蓝色群山,大小均等,整齐地排列。

蓝色普及以后,人们不再满足应用于纺织品、瓷器上,而是想要开发更多的蓝色,同时运用到更多的器物上,也运用到生活中。

如果说早期敦煌壁画里的山还不够真实的话,从展子虔开始,山变得越来越真实、具体了。山峰有大有小,有远有近,有高有低,有起有伏。整幅画以山石的蓝色为主,再辅以山脚下草地的绿色、泥土的金色,最后用人物的白色,还有桥梁、建筑的红色做点缀,色彩层次十分丰富。人不再是画面的主角,而是山水的点缀,这标志着山水画开始成为独立的画种。

唐之后短暂的五代十国,宫廷画家一样延续了对蓝色的运用,南唐画家顾闳中《韩熙载夜宴图》中,画家画了中一个穿着蓝衣的小巧女子,随着主人公韩熙载敲击的鼓声,正翩翩起舞:她双臂背在身后,弯成一个圆弧;双膝微曲,腰肢一扭;同时顺势向右扭头望向了韩熙载……这个瞬间的背影摇曳生姿配以靓丽的蓝,美妙之极!

对页上图:顾闳中《韩熙载夜宴图》摹本 局部 五代十国·南唐 约1000 年前辽宁省博物馆藏

下图:北宋 张敦礼《九歌图书画卷·山鬼》局部 约900 年前

对页左图:明 蓝瑛《白云红树图》轴 绢本设色 189.4×48cm

右上: 元 钱选《王羲之观鹅图》局部

右下:董其昌《仿古山水册八开·仿杨升》纸本 册页 水墨和设色 每开26.3×25.5cm 故宫博物院藏

北宋画家张敦礼,善写人物,熙宁元年娶尚英宗女祁国长公主,授左卫将军、驸马都尉。在他的《九歌图书画卷·山鬼》(编者注:也有传为元代张渥绘)中,屈原笔下的鬼容貌姣好,着一袭蓝裙,骑坐在花豹背上,露出失落、幽怨的神态。

屈原诗中《山鬼》的在历史上曾存在性别争议,宋元以前定山鬼为“木石之怪”、“魑魅魍魉”,视为男性,元明时期多认为是女神。清代顾成天《九歌解》首倡山鬼为“巫山神女”之说,又经游国恩、郭沫若的阐发,“山鬼”为女性遂被广泛接受。楚国神话中有巫山神女的传说,此诗所描写的可能是早期流传的神女形象。

元代艺术在“复古”的大潮中推陈出新,青绿山水继承发展了宋的技法和审美,画中的文人意趣也日渐浓厚,这都促使元代青绿山水在画史上独树一帜。元初的两位大家,钱选与赵孟頫为青绿山水在新时代的变革做出了巨大的贡献。尤其是赵孟頫倡导“托古改制”和“书画同源”的艺术主张,在笔墨皴法和青绿颜色的融合上进行了探索,对后世影响很大。钱选那幅著名的《王羲之观鹅图》虽不如《千里江山图》有名,但同样精彩绝伦的青绿山水。

到了明代,青绿山水的发展显现出多元化的特点,青绿山水画家的出身、风格类型和艺术思想都不尽相同。

晚明董其昌倡导山水画分南北二宗,以王维、董源、巨然、二米(米芾、米友仁)以至元四家(黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇)为南宗正传,主张用南宗笔墨作画,仿古成为晚明山水画的重要内容。董其昌仿古山水画以水墨为主,同时也有青绿,其设色如同运墨的画法,既是对青绿山水画法的一种突破,也使擅长水墨山水的文人画家,在设色画中取得了创作上的极大自由。《仿古山水册八开·仿杨升》中,画面近景是一片蓝色:蓝色的石头、蓝色的树干还有蓝色的树叶。大自然中其实没有蓝色的树木,这是画家想象出来的。

清代继承了元明以来画坛的大趋势,文人画的主导地位更为牢固。文人笔意更是深入影响、渗透到了青绿山水的创作之中。明代多元审美在清代归于合流之势,诸家技法、风格在画作中得以交融并辉。四王和吴历在清初为画坛正统,他们以色笔代墨笔的试验和探索,开拓了青绿山水画演进的新格局。

青绿山水重整旗鼓的真正机遇还是在20 世纪西学东渐之后,活跃于上海的吴湖帆、冯超然,活跃于北京的金城、黄宾虹、吴佩衡、邓昆及移居海外的张大千等均擅长青绿山水画。吴湖帆、金城等更注重师法传统,张大千、黄宾虹等更注重变革出新,引领了传统青绿山水画在近现代的转型和新生。