对韩礼德语言元功能三分说的质疑及问题溯源

赵永刚

(郑州轻工业大学 外国语学院,郑州 450002)

一、引 言

元功能(metafunctions)是韩礼德系统功能语言学中的重要思想[1]和最基本的概念之一[2]35。韩礼德所区分的三大元功能,即概念功能、人际功能和语篇功能,被广泛应用在话语分析领域。关于这三大功能的区分,很少有人提出质疑,然而其有关三大元功能的论述却并非毫无问题。本文拟从各功能的划分层次、功能界定的严谨性、统一的解释原则这三个方面对元功能三分说进行分析,讨论该假说的不足,并通过追溯韩礼德元功能思想的学源来探究以上三个问题的根源,以期对元功能三分说做出合理的评价。

二、对元功能三分说的三个疑问

(一)各功能之间重合,层次不合理

1968年韩礼德[3]首次论述语言的多功能性时,提出可以在英语语法中设定四种成分,体现语言作为交际系统所起的四种作用或功能,即经验功能、逻辑功能、话语功能和言语功能(或人际功能)①。换言之,整个语法系统可以分成由这四种功能对应的四个子系统②。关于经验功能和逻辑功能的关系,韩礼德引用斯威特[4]的论述来说明——在语言哲学中逻辑功能通常被包括在经验功能之中:语义、描述和逻辑涉及经验功能的不同方面,语义暗示经验在整个语言系统中的位置,描述强调经验和语言外因素的关系,而逻辑隐含了一个底层结构,该结构独立于句法,是和语法相对的,就像意义和形式相对一样。对于将逻辑功能置于经验功能之中的观点,韩礼德不置可否。但次年韩礼德[5]155指出,第四个语法部件,即逻辑功能,是关于语言的“和”“或”及“如果”等关系的,该功能经常被置于经验功能之下[6],并被冠以“认知”的标签;但逻辑功能是由一组特定的结构资源体现的,并不囿于小句的选择项中,因此也许应该将其和经验功能分开考虑。“也许”表明韩礼德对逻辑功能是否应与其他三种功能放在一个平面考量,仍然举棋不定。韩礼德后来[7]112-113修订了以上观点,明确将逻辑功能置于概念功能之下。他[7]131[8]解释说,“从下面”看,逻辑功能的体现是迭代(iterative)的而非构型(configurational)的,它促成了小句序列的动态发展,这和经验功能非常不同。但是“从上面”看,两种功能联系非常紧密,二者之间有很多互动,因此将它们置于同一个功能即概念功能之下非常重要。

然而相对于其他三个功能,逻辑功能更为抽象,体现为各种抽象的关系,这些关系独立于事物,且不以事物为参照。托赛罗[9]认为逻辑功能可以与其他任何一种元功能结合,如逻辑意义总是可以与人际意义结合,因为在逻辑功能中说话人扮演了关系建立者(relator)的角色,实施了建立关系的交际功能。

而笔者认为,语篇功能可以涵盖逻辑功能。根据韩礼德[10]的论述,与经验结构不同,逻辑结构存在于语义系统中,独立于任何特定类或现象。逻辑结构是循环结构(recursive structures),包括并列(paratactic)和从属(hypotactic)两类。并列包括并置(coordination)、连接(conjunction)、同位语(apposition)、重复(repetition)和 引用(quotation);从属包括条件(condition)、修饰/次范 畴 化(modification/subcategorization)、时(tense)、报道(report)和非限定性关系从句(nonrestrictive relatives)。逻辑结构与其他三类结构不同,后者生成简单体(simplexes),包括小句、词组、词、信息单位;前者生成复合体(complexes),如小句复合体、词组复合体等。但是对比系统功能语法中对“衔接”的论述就会发现,属于语篇功能的连接、近义/反义/上下义和重复等衔接手段与逻辑功能的相应部分重合。衔接手段中的连接既包括了并列中的并置与连接,也包括了从属中的条件,衔接手段中的照应包括了非限定性关系从句,而近义和上下义关系与同位语重合,两类“重复”自然也是重合的。而语篇功能既包括衔接,也包括信息结构。因此,笔者认为,自上而下来看,语篇功能可以将逻辑功能囊括。无独有偶,戴维斯[11]7也提到了元功能的身份(identity)和数量问题。其中一个大问题是逻辑功能的问题:是否应该单独设立“逻辑部件”需要进一步讨论。

另外,从上述讨论也可以看出,语篇功能既存在于小句中,也存在于小句之间。从信息结构和语篇衔接来看,语篇功能在很大程度上是超出小句的。韩礼德[12]183-184也明确指出,语篇功能表现说话人组成语篇的潜势,它使语言变得相关。这个功能部件提供了语篇的纹理(texture),区分了真空中的(in vacuo)语言和情景语境中使用的语言。它表达了语言与其环境的关系,包括言语环境(已经说过或写过什么)和非言语的、情景环境。因此,语篇部件对另外两种部件(概念部件和人际部件)有使能作用(enabling function),只有融合了语篇意义,概念意义和人际意义才能得以实现。

笔者认为,如果概念功能和人际功能被称为“元功能”,则语篇功能可以称为“元元功能”。由此可知,语篇功能对其他两种功能有形式和语义上的组织作用,所以,语篇功能在层次上是高于概念功能和人际功能的,而韩礼德将几种功能并置讨论是不合理的。

(二)功能范畴界定不清

在界定几个功能内部重要的范畴时,韩礼德的论述不够清晰。韩礼德在陈述和提问中将主语界定为“对小句作为交际事件的成功性负责”③,而在命题中主语是“信息有效性的基础”④[2]76。这很令人费解,也遭到了赫德尔斯顿[13]的批评。赫德尔斯顿指出在例(1)中,主语是nobody,但我们不能说没有人对执行该小句表达的命令负责,其实负责的是听到这句话的所有人。类似地,在例(2)中,按照韩礼德的分析,there是主语,但是很难解释为什么there是该句信息有效性的基础。

(1)Nobody move!

(2)There’s a fallacy in your argument.

尽管马蒂森和马丁[14]指出,韩礼德在元功能中描述主语时采用对话—人际视角来补充当时流行的独白—语篇视角,从而将主语界定为对小句中语气负责的功能成分⑤,但是对于主语究竟如何对语气负责,他们并没有给出进一步的论述。作为对二马的回应,赫德尔斯顿[15]107重申了他对韩礼德主语概念的批评,指出韩礼德的解释过度依赖提供(offer)与命令(command)。在表示提供和命令时,“负责”和日常的用法相同,即在某人的权力、控制或管理范围内做出回应和解释,如例(3)和(4)。而涉及陈述和提问时,“负责”就变得费解。如被动句例(5)中,The invitation如何负责,韩礼德就没有解释。除非这里的“对语气负责的”主语确定是依靠句法标准,即用反义疑问句(tag)来确定。这样一来,对“负责”的解释就成了循环论证。哈德逊[16]也批评韩礼德的主语“负责说”,认为这种界定太模糊,不能提供准确识别主语的标准。

(3)I’ll open the gate,shall I?

(4)Stop shouting,you over there!

(5)The invitations were issued by you.

同时,主语在不同的元功能的词汇语法层地位不统一。在语气系统中,主语(和有定成分一起)是语气的一部分,但是在主位系统中,主语有时和话题主位(topical theme)合并,即构成陈述句的无标记性主位[17]。这样一来,结构中的主语成分在语法的主位部件中有独立存在的地位,而在语气部件中却没有。类似地,主语在及物性系统中也可以做不同的角色,如动作者(Actor)、载体(Carrier)等。对比语气系统与主位和及物性系统,主语似乎是在不同的抽象程度上被讨论的[11]。

赫德尔斯顿[18]还指出韩礼德关于主位的界定问题。韩礼德[2]多次将主位解释作“关于什么(aboutness)”。按照这种界定,在例(6)和例(7)中的无标记主位分别是My wife和She,但是这种结构没有将“主位是小句是关于什么的”语法化⑥[18]199。换言之,这两个小句在一定的语境中也可以是谈论the dog和it的。无标记主位和主语并没有一一对应的关系。

(6)My wife couldn’t stand the dog.

(7)She broke it.

在韩礼德的多主位分析中,话题主位(或称概念主位)标记着主位的结束,即当且仅当出现在话题主位之前时,非概念成分才能成为主位的一部分。换言之,小句的主位必须含有且仅能有一个话题主位。那么在例(8)和例(2)中,nothing和there均为话题主位。但很明显,nothing和there并不是这两句话的话题。

(8)Nothing will satisfy you。

以上关于主语和主位界定的共同问题是不同语法部件的关系不明、边界不清。

(三)缺乏统一解释原则

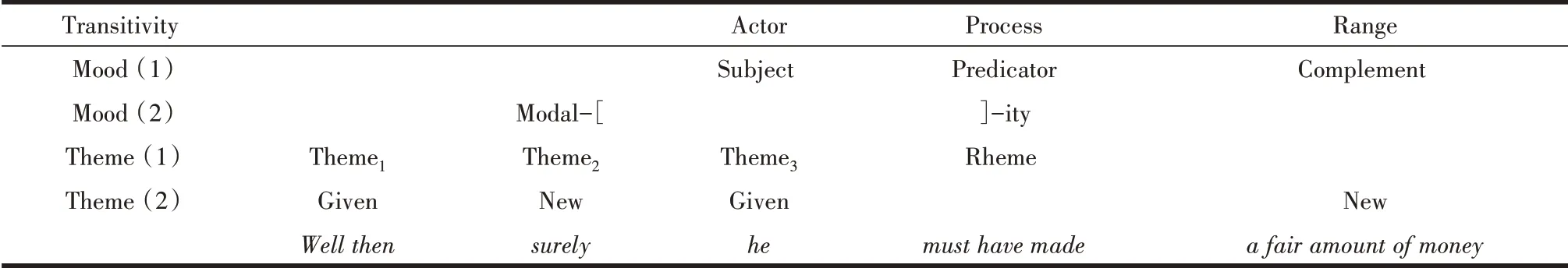

韩礼德明确承认各功能元素之间的合并(如表1所示):不是每个小句成分在三个选择系统中都起作用,如情态附加语(modal adjunct)就没有及物性功能;另一方面,一个成分可能有多种功能,如同一个结构成分可以同时是主语、主位和行为者。这种成分分析(最小括号法)预设了级阶(rank),即串成分(string constituent)而不是直接成分[5]158。

表1 元功能元素的合并示例[5]161

分析表1中的小句,he是概念功能中的行为者,是人际功能中的主语,同时是语篇功能中的主位(话题主位和旧信息),即一个结构成分合并了三种功能。而well和then则没有人际功能和概念功能,即在语气系统和及物性系统中没有位置。而这正是赫德尔斯顿[13]157批评的地方,即三大功能说缺乏统一解释原则:它不要求每一个成分在三个维度上都有功能⑦。另外,在存现小句例(9)中,there没有表征功能(即概念功能),仅做主语[2]142。但在分析例(10)时,韩礼德将there分析为话题主位,前后矛盾。

(9)There was a little guinea-pig.

(10)That there is nothing for me but hard work in this world.

叶慕斯列夫[19]137要求语言描写要前后一致,详尽无遗,尽量简洁;其中,前后一致先于详尽无遗,详尽无遗先于尽量简洁。很明显,词汇语法层成分在几种功能中的分析不一致违背了“前后一致”和“详尽无遗”的原则。

统一解释原则是韩礼德的阶语法(rank grammar)的一大特色,指的是每个(语法)单位都应该在描写中被充分识别,以使得语篇的每个项目在所有级阶上都能被充分解释[20]。但在《功能语法导论》各版本中,这条原则根本没有提及。读者只能找到穷尽性原则(the general principle of exhaustiveness):措辞(wording)中的每个成分在每个级阶上都具有某种功能,但不是说每个成分在每个结构维度上都有功能[2]35。韩礼德并没有明确表示放弃统一解释原则,但穷尽性原则的表述却暗示了他的态度。这恰恰印证了赫德尔斯顿的批评:功能三分说缺乏统一解释原则。韩礼德[21]声称系统语法学派的一个特点是倾向于通过扩大活动范围来不断增加论述内容,而不是去审视和修订原来的立场。但布特勒[22]指出这与大多数现代理论语言学的方法论都不同,会造成前后论述不统一,并且会让人分不清原来的立场是被放弃了还是被新的观点所替代。

三、韩礼德语言元功能三分说的学源

通过以上讨论可知,韩礼德元功能三分说的问题是系统的而非离散的,因此,要解决这些问题就必须探究该假说的理论来源。关于韩礼德元功能的学术起源,彭宣维[23]推测是受到中国传统道学和合多元与一体性假说及中国佛学体、相、用观念的影响。这种论点虽有一定道理,但笔者认为,追溯一种理论的学源应尊重理论创立者本人在其著作中的明说和暗示,所以本节仅以此为据来探讨元功能的学术渊源。

(一)情景语境理论与语言层次观

为了能更好地将土著人(Kiriwinian)的语言介绍给西方读者,马林诺斯基创造了情景语境和文化语境的概念[24-25],前者包括话语(text)发生的言语环境和其所在的情景,即直接环境(immediate environment),后者指话语发生背后的整个文化历史。弗斯赞赏马林诺斯基的观点,但很快发现这个理论是“建立在个别案例上的”,“情景”被看作是“像谜一样的各类事件”[26]。而弗斯的情景语境是一个图式构造(schematic construct),关心的是社会过程中典型的“重复出现的 事 件”[27]176。弗 斯 的 情 景 语 境 由 以 下 成 分构成[27]177:

I.参加者的有关特征:是哪些人,有什么样的性格,有什么有关特征。

(i)参加者的言语行为。

(ii)参加者的非言语行为。

II.有关的事物和非言语性、非人格性的事件。

III.语言行为的影响。

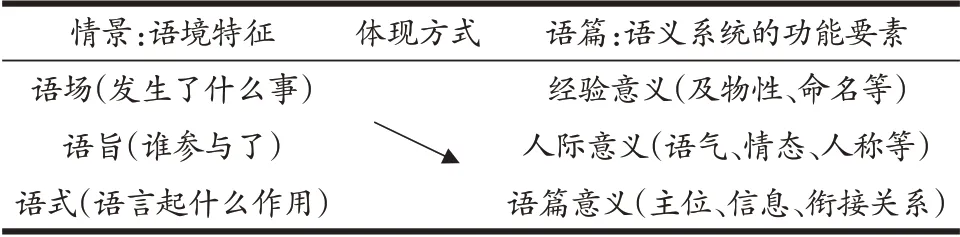

韩礼德的语言观受到弗斯情景语境理论的影响,但他对情景语境有新的阐释。他认为人们能够在大多数情况下成功交流的原因是他们能够根据情景语境预测对方接下来要说什么。他的情景语境由三要素构成,分别是语场(field)、语旨(tenor)[28]和语式(mode)。语言功能三分是与这三要素相对应的。语场典型地通过经验功能来体现,语旨典型地通过人际功能来体现,语式典型地通过语篇功能来体现,详见表2⑧。

表2 韩礼德的情景语境与三大元功能的关系

韩礼德[12]193指出,情景的符号特征(semiotic features)激活了语义系统中的对应部分,以此决定了语域,即与这种情景类型典型相关的各种潜在意义的配置(configuration),并在由该语域产生的语篇中得以实现。

但这里有两个问题:一是情景语境三要素与三大元功能的联系能很容易找到反例,二是语场、语旨和语式本身的界定就不清楚。而语域变量与元功能之间的关系要比韩礼德最初的论述复杂得多,如汤普森[29]就发现语旨不单单由人际意义建构,而是多种功能中的特征合作的结果。韩茹凯[30]就承认,直到今天,系统功能语言学仍没有建立切实可行的原则来识别情景特征或语言特征,而这使语场、语旨和语式的分类悬而未决。

上述语境要素与元功能之间的“体现关系”得益于叶慕斯列夫[19]的语言层次观。叶慕斯列夫认为索绪尔的语言符号系统实际上自上而下包含内容、表达和实体三个层次,因此语言不完全是单个符号系统,而是在各个层次间具有相互关系的系统,在上的层次是对下一层次的体现,如内容是表达的体现,表达是实体的体现。韩礼德接受了语言层次观,认为语言层次自上而下分别是情景语境各要素、语义、词汇语法,但修正了叶慕斯列夫的层次体现方向,认为下一层次是对上一层次的体现,所以从功能上看,语义层应该居于词汇语法层之上[31]。因此,处在上一层次的情景语境的各要素是由处在语义层的三大元功能体现的,而各功能又由处在词汇语法层的及物性系统、语气系统和主位系统体现。但问题是韩礼德的词汇语法层并不是一个纯粹句法的,而是在很大程度上语义的层面:语义和语法之间没有清晰的界限,功能语法就是偏向语义方向的[2]xix⑨。这也体现在三大元功能的层次归属上:韩礼德的词汇语法层本身就是由三个元功能部件构成的。这就造成了韩礼德对句法、语义和语用功能不加区分,所有的小句功能都被放在同一个层面上描述。所以这些功能之间的区别不在层次,而在元功能方面,以至于造成功能范畴界定模糊,各元功能之间的部件重合的问题。

(二)伯恩斯坦的语言符码理论

有人宣称语言学是一门独立的科学,不需要从外部寻找理想化的标准(criteria of idealization)。但韩礼德认为这种论调值得商榷。在一定程度上语言学是独立的,对具体语言项目(particulars)的解释应参照对语言整体的描述,而不参照社会的或其他非语言现象。但这种“独立”是有条件的、临时的,归根到底,我们不能使语言学与其他学科绝缘。而要对语言中的系统和非系统特征加以区分时,就必须要超越语言本身来考虑。乔姆斯基的方案是将语言学视为理论心理学的分支。但这种心理学或逻辑学取向并不是理想化的唯一途径,我们也可以在社会学中寻找参照,因为语言学和社会学的关系同样密切[32]48-49。韩礼德正是在社会学,尤其是伯恩斯坦关于语言与社会结构的理论体系参照下描述语言的。伯恩斯坦[33]的语言符码理论(Theory of Language Code)认为,人的行为大多是社会制约的,语言和思维方式、行为方式之间有密切的联系。二者通过语码(即说话方式)联系,而语码是由社会结构和与之有联系的社会类型决定的。社会关系的形式对说什么、何时说和如何说有选择地发生作用,这一形式规范言说者的句法和词法的选择。因此,社会关系的不同形式能生成不同的话语系统,产生不同的语言符码,也会有不同的话语表达方式。因此,任何家庭都可能使用带局限的(restrictive)和繁复的(elaborative)这两种符码,中产阶级家庭倾向于使用后者,底层工人家庭通常使用前者。

韩礼德的系统功能语法是社会语言学语法。他自己的辩护是:我们往往简单地把社会语言学当作和语言学截然不同的学科,但在某种意义上新“社会语言学”不过是大写的旧“语言学”,而语言学家的兴趣总是会扩展,即把语言当作社会行为[32]44。韩礼德将马林诺斯基的“文化语境”和“情景语境”称为文化语义学和情景语义学,并把这当作研究语言和社会人(social man)的起点,即把语言看作一种行为潜势(behavior potential)——语言就是说话人的“可为”(can do)。“可为”并非语言概念,它还包括语言行为以外的社会行为。要把“可为”与“可说”(can say)(说话人在其语言中能够组建的句子、词和短语)联系起来,就需要一个中间步骤把行为潜势转化成语言潜势,即说话人的“可意”(can mean)。由此形成“可为”—“可意”—“可说”三个环节。语言的潜势是意义潜势,意义潜势是行为潜势的语言体现。语言潜势在语言系统中的体现是词汇语法潜势,即“可说”[32]46。这表明,韩礼德将意义当作一种行为,“意(mean)”是一个“行事”类动词,使得我们可以用选项表征语言:共同说明全部意义潜势的诸多语义选项集。人们可以表达的意义是系统,实际表达的意义则是话语。社会语境限定选择的范围,因此行为的选择对语境是敏感的。但是通过语言体系体现并具体化为语言体系的意义选择的整个范围则是由文化语境即社会结构决定的。意义潜势是行为程式的体现,同时也为语法程式所体现。这样,意义潜势的概念为了解语言的性质提供了视角。语言之所以如此,是因为它在社会结构中具有的功能。语言功能不是语言使用,而是组织语言体系的基本原则。语法的选项是从三个高度概括的功能——概念功能、人际功能、语篇功能——中衍生出来的,并与之保持联系。这也是区分组织语法单位的三个不同原则,而它们又是三套不同的、独立的潜在选项的结构表达。所以功能指的是在语言使用的语境中言语行为的社会意义,同时也指语言体系中的语义成分,决定语言自身的内在组织。作为语言体系的语义成分,这三个功能与语境中的三个要素,即语场、语旨和语式相联系,并为它们所激活。[32]ix-x

由此可见,韩礼德的三大元功能是“社会人”的行为潜势的体现。概念功能体现的是人与社会环境的互动,即通过语言描述大千世界发生的事情以及人们内心对这些事情的看法和感觉;人际功能体现的是社会人(主体之间)的互动,即通过语言建立人与人之间的联系;而语篇功能体现的是前两种功能之间的互动,即通过组织语言组句成篇,使得人们使用语言进行描述和沟通成为可能。

四、结 语

通过上文的文献梳理可以发现,韩礼德的元功能三分说吸收了情景语境理论、语言层次观和语言符码理论,试图将语言的各种用途高度抽象为三种元功能。韩礼德认为对语言功能的描述不仅应涵盖语言谈论事物、表达自我、影响他人、实现某些想象或美学的功能,而且如果要更进一步来解释功能的变异,除了将其解释为语言使用的变异,还要将其解释为内在于语言的机制,是语言组织的基础,特别是语义系统的组织基础。换言之,功能不仅被解释作语言的用途,并且被视为语言的基本属性,是语义系统演进的基础[34],其功能三分模式正是基于这种考虑设定的。但由于目前系统功能语言学对情景语境的要素阐释不够清晰,同时也没有对小句中的句法、语义和语用功能加以区分,所有的小句功能都被放在同一个层面上描述,所以出现了各功能内部重合、层次混乱和范畴界定不清的问题。在系统功能语法不断扩展的论述中缺少对其先前论点的审视,后续论述对先前论述修订与否语焉不详,以致造成缺乏统一解释原则的问题。元功能三分说处在系统功能语法这个庞大的理论体系之中,而系统功能语法企图用一个宏大的系统来涵盖人可知的世界的一切,既把语言当作交际工具,又把语言的交际功能当作语言的固有属性。这种理论视角使得元功能三分说未能清晰地区分语言的三类功能:语言在社会活动中的功能、语言符号区分实体与非实体的功能(即词类功能)和语言符号之间互动依存的功能(即句法功能)⑩。

我们在承认功能三分说较为清晰地解释了语境的概念,并将其与语言的使用关联,较合理地诠释了言语交际与情景语境的互动关系的同时,也要看到该假说尚未做到清晰区分语言的社会功能和实现社会功能的语言符号的词类功能和句法功能。语言学界应以区分上述三类功能和明确这些功能之间的关系为目标,通过文献历时梳理,理清“功能”概念的发展脉络,通过语言对比和语言类型学研究,检验和修正现有文献的论述,进一步探索和明晰语言的各类功能。

注释:

① “It seems possible to set up four components in the grammar of English representing four functions that the language as a communication system is required tocarry out:theexperiential,the logical,thediscoursaland the speech-functional orinterpersonal.”斜体和加粗依照原文。

② 在韩礼德这篇文章的下文中也明确用This component of the grammar来回指the experiential component.

③ 原文是“held responsible for the functioning of the clauseasan interactiveevent”。

④ 原文是“……in a proposition this means the one on which thevalidity of theinformation ismadeto rest”。

⑤ 原文是“Huddleston does not seem to recognize the significance of Halliday’s dialogic-interpersonal angle on Subject asa complement to the recent monologic-textual angle”。

⑥ 原文是“……this construction does not grammaticalise the concept of“what the[utterance of the]clause is about”。

⑦ “It isnot required that every element have a function on all three dimensions.”赫德尔斯顿用dimension即维度来指称韩礼德的元功能。

⑧ 表格复制自Halliday和Hasan的著作“Language,Context,and Text:Aspects of Language in a Social-semiotic Perspective”,Deakin University Press出版社,1985年版26页。

⑨“……thereisno clear linebetween semanticsand grammar,and a functional grammar isone that ispushed in the direction of the semantics.”引 自Halliday“Language in a Social Perspective”一文,载Webster J编的论文集“Language and Society:Volume 10 in the Collected Works of M.A.K.Halliday”,北京大学出版社,2007年版48-49页。

⑩ 此观点得到北京外国语大学陈国华教授的指导。