两河之间:《诗经》在楚地的流传发展及其认识价值

李笑笑

(山东大学 历史文化学院,山东 济南 250100)

《诗经》作为西周礼乐文化的核心文本,属于王官之学,影响深广。因此,先秦时期,各诸侯国都习《诗》学礼,以期参与文化主流并提升本国形象。近年来,楚地出土了大量与《诗经》相关的文献和文物,足以说明《诗经》在楚国有过广泛的流传和使用。

中原地区与江汉地区,分别处于黄河中游与长江中游,地理环境的不同决定生产方式、生活方式的不同,进而决定思想文化的不同。黄河流域的《诗经》为什么能在长江流域流传并转化创新?这一现象需要梳理总结,而现象背后的深层次原因,更需要揭示。有关中国两河之间的文化异同,及其交流融合的分析研究,有助于我们认识中华文化多元发展、融合提高的过程;有助于我们认识中华民族精神的博大精深与鲜明特色。本文试以《诗经》在楚地流传发展作为个案研究,就这些问题试做探讨。

一、《诗经》在楚地流传的历史际遇

从《左传》《国语》的记录来看,春秋时期,楚人能熟练地引诗赋诗,其引诗次数仅次于鲁国和晋国(1)对《左传》《国语》中各国引用《诗经》的情况,参见董治安:《先秦文献与先秦文学》,济南:齐鲁书社,1994年版,第35—45页;马银琴:《周秦时代〈诗〉的传播史》,北京:社会科学文献出版社,2011年版,第55页。。战国时期,虽然因时代变迁,在中原各诸侯国中,引诗赋诗的风气明显衰落,但楚地引诗传统却仍在继续。如《战国策》仅有的八次引诗中,楚人便占有三次(2)楚人三次用《诗》见于《战国策·秦策四》,均是在顷襄王二十年,楚人黄歇游说秦王莫攻打楚国时引用。第一处出自《大雅·荡》,其二是逸诗,其三出自《小雅·巧言》。(汉)刘向集录:《战国策》,上海:上海古籍出版社,1985年版,第248页。。这说明,《诗经》在楚地流传时间长,影响深广。这是一个值得特别重视的现象。楚国地处江汉流域,远离中原,是什么机缘促使《诗经》流传到楚国?以下几个历史事实给了我们答案。

1.周室典籍南下楚地

先秦文献有“周公奔楚”的记载。《左传·昭公七年》:“先君未尝适楚,故周公祖以道之。襄公适楚矣,而祖以道君。”(3)杨伯峻:《春秋左传注》,北京:中华书局,2015年版,第1286-1287页,第633页,第876页,第488页,第1475页。“周公祖”即周公旦。《史记·鲁周公世家》:“及成王用事,人或谮周公,周公奔楚。”(4)(汉)司马迁:《史记》,北京:中华书局,2016年版,第1838-1839页,第3117-3118页,第2340页,第2680页,第3786页,第2638页。《史记·蒙恬列传》:“周公旦走而奔于楚。”(5)(汉)司马迁:《史记》,北京:中华书局,2016年版,第1838-1839页,第3117-3118页,第2340页,第2680页,第3786页,第2638页。均提及“周公奔楚”一事。“先君周公制周礼。”(6)杨伯峻:《春秋左传注》,北京:中华书局,2015年版,第1286-1287页,第633页,第876页,第488页,第1475页。周公与礼乐文化关系密切,而《诗经》中的《颂》又是最早的礼乐文化载体。“武王即位,以六师伐殷。六师未至,以锐兵克之于牧野。归,乃荐俘馘于京太室,乃命周公为作《大武》。”(7)许维遹撰,梁运华整理:《吕氏春秋集释》(新编诸子集成),北京:中华书局,2017年版,第127页。若“周公奔楚”史载不诬,则早在西周初期,周公就很有可能在楚地进行着《颂》的传播。

春秋战国时期,中原诸侯国的一些贵族公卿由于政治迫害等原因,也多逃难于楚。《左传·成公十五年》:“晋三郤害伯宗,谮而杀之,及栾弗忌。伯州犁奔楚。”(8)杨伯峻:《春秋左传注》,北京:中华书局,2015年版,第1286-1287页,第633页,第876页,第488页,第1475页。楚共王时期,晋伯州犁逃难至楚,被楚人奉为太宰;楚成王时期,有郑公子瑕奔楚等(9)杨伯峻:《春秋左传注》,北京:中华书局,2015年版,第1286-1287页,第633页,第876页,第488页,第1475页。。这些中原王室贵族长期浸淫于两周礼乐文化,对两周典章制度自然熟稔于心。其中,楚平王十三年,王子朝率领宗族和百工携带大量王室典籍奔楚,是真正意义上的“天子失官,学在四夷”。《左传·昭公二十六年》:“召伯盈逐王子朝,王子朝及召氏之族、毛伯得、尹氏固、南宫嚚奉周之典籍以奔楚。”(10)杨伯峻:《春秋左传注》,北京:中华书局,2015年版,第1286-1287页,第633页,第876页,第488页,第1475页。王子朝携带周王朝的大量典籍到楚国,是周代王官之学下移到楚国的集中体现,意义深远。所以范文澜先生认为王子朝奔楚是“东周文化最大的一次迁移。周人和周典籍大量移入楚国,从此楚国……与宋鲁同为文化中心。”(11)范文澜:《中国通史》(第一册),北京:人民出版社,1978年版,第116页。王子朝遗留在楚国的典籍,极大地促进楚国文脉的发展。

2.孔子及其后学适楚传学

春秋时期,孔子创办私学,规模宏大,后学四散,影响最深。据《左传·哀公九年》和《史记·孔子世家》等文献记载,孔子曾在楚地滞留了三年或四年,有机会与楚国贵族交流。《孔子世家》:“楚昭王兴师迎孔子,……昭王将以书社地七百里封孔子。楚令尹子西曰:‘……今孔丘得据土壤,贤弟子为佐,非楚之福也。’”(12)(汉)司马迁:《史记》,北京:中华书局,2016年版,第1838-1839页,第3117-3118页,第2340页,第2680页,第3786页,第2638页。孔子同楚昭王、令尹子西等楚贵族接触。同时又同老莱子、接舆等楚国文化精英交往。《论语·微子》:“楚狂接舆歌而过孔子”(13)杨伯峻:《论语译注》,北京:中华书局,2015年版,第218页。。《庄子·外物》:“老莱子曰:‘是丘也。召而来。’仲尼至。”(14)(清)郭庆藩撰,王孝鱼点校:《庄子集释》,北京:中华书局,1985年版,第929页。孔子游迹十分丰富。孔子适楚,并非为了做官,而是为在楚国宣扬儒家学说。“孔子之将适于楚,为道也,非为禄也。”(15)(清)孙希旦撰,沈啸寰等点校:《礼记集解》,北京:中华书局,2007年版,第218页。孔子毕生提倡恢复周礼,《诗经》又是周礼的核心内容。由此可以推测,孔子在楚国的活动过程中,传播《诗》《书》《礼》《乐》是其核心内容。

澹台子羽、吴起、荀子等孔门弟子与后学都曾至楚。《仲尼弟子列传》:“澹台灭明,……少孔子三十九岁,……南游至江,从弟子三百人,设取予去就,名施乎诸侯。”(16)(汉)司马迁:《史记》,北京:中华书局,2016年版,第1838-1839页,第3117-3118页,第2340页,第2680页,第3786页,第2638页。《儒林列传》又载:“自孔子卒后,七十子之徒散游诸侯,大者为师傅卿相,小者友教士大夫,或隐而不见。故子路居卫,子张居陈,澹台子羽居楚,子夏居西河,子贡终于齐。”(17)(汉)司马迁:《史记》,北京:中华书局,2016年版,第1838-1839页,第3117-3118页,第2340页,第2680页,第3786页,第2638页。澹台子羽极为崇尚孔子礼乐教化思想,定然会促进《诗经》在楚的流传。《孙子吴起列传》载:“吴起……即之楚。楚悼王素闻起贤,至则相楚。”(18)(汉)司马迁:《史记》,北京:中华书局,2016年版,第1838-1839页,第3117-3118页,第2340页,第2680页,第3786页,第2638页。吴起乃是子夏弟子。《儒林列传》:“子夏居西河,……如田子方、段干木、吴起、禽滑釐之属,皆受业于子夏之伦,为王者师。是时独魏文侯好学。”(19)(汉)司马迁:《史记》,第3786页,第2852页,第2907页,第2697、第2699页,第3012页,第2042—2046页、第151页,第151页。郭沫若曾指出“吴起在魏适当魏文、武二侯两代,故起得师事子夏是无甚问题的。”(20)郭沫若:《述吴起》,《郭沫若全集》(历史卷),北京:人民出版社,1982年版,第507页。由此,吴起必然接受子夏《诗》学,并将其带到楚国。上博藏战国楚简《孔子诗论》等儒家文献出土于湖北荆门便是吴起在楚传《诗》极为重要的证据(21)《孔子诗论》很有可能是子夏西河授学时所作,吴起在魏国接受子夏的《诗》学,将其传播于中山国,其后随着吴起入楚,《诗论》又被其带入楚国。江林昌:《由古文经学的渊源再论〈诗论〉与〈毛诗序〉的关系》,《齐鲁学刊》,2002年第2期。。《孟子荀卿列传》:“齐人或谗荀卿,荀卿乃适楚,而春申君以为兰陵令。”(22)(汉)司马迁:《史记》,第3786页,第2852页,第2907页,第2697、第2699页,第3012页,第2042—2046页、第151页,第151页。又《春申君列传》:“春申君相楚八年,为楚北伐灭鲁,以荀卿为兰陵令。”(23)(汉)司马迁:《史记》,第3786页,第2852页,第2907页,第2697、第2699页,第3012页,第2042—2046页、第151页,第151页。荀卿为孔子后学,整理、传承《诗》《书》《礼》《乐》等儒家典籍,三次任稷下学宫“祭酒”,两次任楚兰陵令,极大地促进礼乐文化典籍在楚地的传播。《诗经》作为礼乐文化的重要载体,必然是其传播的主要内容。不仅孔子门生,掌管典籍的史官、乐官也曾入楚。《论语·微子》:“大师挚适齐,亚饭干适楚。”(24)程树德撰:《论语集释》,北京:中华书局,1990年版,第1287页。亚饭干乃春秋时期的乐师,因礼崩乐坏而由中原适楚,自然会将中原王官之学带入楚地。

3.楚国士大夫北游黄河流域,学习中原王官之学

楚人多至北方学习礼乐文化。《孟子·滕文公上》:“陈良,楚产也。悦周公、仲尼之道,北学于中国。北方之学者,未能或之先也。彼所谓豪杰之士也。”(25)(清)焦循撰,沈文倬点校:《孟子正义》,北京:中华书局,1987年版,第393页。孔子弟子中有诸多楚人。《仲尼弟子列传》载:“孔子传易于瞿,瞿传楚人馯臂子弘,弘传江东人矫子庸疵。”馯臂子弓、庸疵均为楚人(26)《史记》原文载庸疵为江东人,乃是误言,裴骃已驳之。(汉)司马迁:《史记》,第2686—2687页。。《仲尼弟子列传》裴骃集解言孔子弟子任不齐、秦商亦是楚人(27)(汉)司马迁:《史记》,第3786页,第2852页,第2907页,第2697、第2699页,第3012页,第2042—2046页、第151页,第151页。。屈原也多次至齐。《屈原贾生列传》:“屈平既疏,不复在位,使于齐,顾反。”(28)(汉)司马迁:《史记》,第3786页,第2852页,第2907页,第2697、第2699页,第3012页,第2042—2046页、第151页,第151页。楚人在北方与儒生交往学习中,肯定会接触到《诗经》,当他们回到楚国,自然会把这些典籍及文化带回楚国。

4.楚国传承中原之学的优良传统

周文王时楚子便供职于周王室。《楚世家》:“鬻熊子事文王。”楚熊通亦言:“吾先鬻熊,文王之师也。蚤终。”(29)(汉)司马迁:《史记》,第3786页,第2852页,第2907页,第2697、第2699页,第3012页,第2042—2046页、第151页,第151页。又《史记·周本纪》:“文王……礼下贤者,……士以此多归之。……太颠、闳夭、散宜生、鬻子、辛甲大夫之徒皆往归之。”裴駰集解引刘向曰:“鬻子名熊,封于楚。”(30)(汉)司马迁:《史记》,第3786页,第2852页,第2907页,第2697、第2699页,第3012页,第2042—2046页、第151页,第151页。鬻熊即为鬻子。《风俗通义》:“楚之先出自帝颛顼,……其后有鬻熊子,为文王师。”(31)吴树平校译:《风俗通义校释》,天津:天津人民出版社,1980年版,第28页。《意林》卷一引《鬻子》:“昔文王见鬻子年九十,文王曰:‘嘻,老矣。’”(32)王天海:《意林校释》,北京:中华书局,2014年版,第3页。又《太平御览》卷383引《鬻子》:“鬻子年九十,见文王。文王曰:‘嘻,老矣。’”(33)夏剑钦等校点:《太平御览》,石家庄:河北教育出版社,2000年版,第208页。鬻熊为文王师必然有丰厚的学养。《汉书·艺文志》道家类载:“《鬻子》二十二篇。”班固注:“名熊,为周师,自文王以下问焉。周封为楚祖。”(34)张舜徽:《汉书艺文志通释》,武汉:华中师范大学出版社,2004年版,第283页。道家文献本为“君人南面之术”,《鬻子》概为鬻熊论政之文,并被后世引用。文献中不仅记载鬻熊见文王一事,还记载了武王、成王问政鬻子。贾谊《新书·修政下》载:“周文王问于鬻子,……鬻子对曰……”、“周武王问于鬻子,……鬻子曰……”、“周成王……亲以其身见于鬻子之家而问焉,……鬻子对曰……”(35)阎振益等校注:《新书校注》,北京:中华书局,2000年版,第369—371页。。鬻熊于文王之时便已高龄,由此,武王、成王之“鬻子”很可能是鬻熊之族人于周王室任职而称之为“鬻子”(36)三王问政于鬻子与前文班固“自文王以下问焉”契合,但与《意林》《太平御览》等又言鬻子在文王时便已“年九十”不符,由此学者研究认为,鬻熊之后的鬻子很可能是鬻熊之族人仍在周王供职,如《国语·晋语》载:“昔成王盟诸侯于岐阳,楚为荆蛮,置茅蕝,设望表,与鲜牟守燎,故不与盟。”尹弘兵:《鬻熊史事解析》,《江汉论坛》,2008年第5期。。楚贵族在周王室任职,必然会学习周王朝的文化典籍,进而促进楚国对中原文化的传承。

楚庄王时申叔时为楚太子列出的教材有《春秋》《世》《诗》《礼》《乐》《令》《语》《故志》《训典》共九种,其中特别强调学《诗》的重要性:

且夫诵《诗》以辅相之,威仪以先后之,体貌以左右之,明行以宣翼之,制节义以动行之,恭敬以临监之,勤勉以劝之,孝顺以纳之,忠信以发之,德音以扬之,教备而不从者,非人也。其可兴乎!夫子践位则退,自退则敬,不则赧。(37)(三国)韦昭注:《宋本国语》(三),北京:国家图书馆出版社,2017年版,第110页。

楚人以“诗”来宣扬先公先王的美德,希望楚太子继承先王先公之志。《左传·宣公十二年》载:“举不失德,赏不失劳”、“礼不逆矣”、“德立、刑行,政成、事时,典从、礼顺”等,均是晋士会夸赞楚庄王有礼有德,这与楚贵族学习诗礼文化有着莫大联系(38)杨伯峻:《春秋左传注》,第724—725页、第1340页,第1340页,第441页。。楚灵王时左史倚相学识渊博。《左传·昭公十二年》:“左史倚相趋过,王曰:‘是良史也,子善视之。是能读《三坟》、《五典》、《八索》、《九丘》。’”(39)杨伯峻:《春秋左传注》,第724—725页、第1340页,第1340页,第441页。左史倚相通晓先王圣典,楚王要求楚臣“善视之”,可见楚人对文化之重视。楚昭王时的观射父亦极为博古,《国语·楚语》记载其陈述上古“绝地天通”之事,足见楚国文脉之深厚。

除传世文献的记载外,近年来发掘的考古文物也为《诗经》在楚地传播的研究提供了材料支撑。下文将从楚地青铜器铭文和楚器《大武戚》舞图等考古资料研究《诗经》在楚地的传播情况,及楚人在楚文化语境下如何对《诗经》进行继承、转化和创新。

二、从楚青铜器“祭祖诗”看《诗经》在楚地的传播及影响

楚国贵族十分重视对祖先神灵的祭祀。《包山楚简》中楚人将祖先分为远祖和近祖先后祭祀,共祭祀约六十多次(40)赖美:《从包山楚简来看楚人的祖先祭祀群》,《广州广播电视大学学报》,2014年第4期。。《左传·僖公二十六年》载,夔国不祭祀楚人远祖祝融与鬻熊,楚人便兴师伐夔(41)杨伯峻:《春秋左传注》,第724—725页、第1340页,第1340页,第441页。。

青铜器乃是古代常用的祭祀礼器。从楚青铜器铭文中,我们可以找到诸多楚人祭祀祖先的“楚诗”。兹举两例以论证(42)河南省文物研究所:《淅川下寺春秋楚墓》,北京:文物出版社,1991年版,第118页,第142页。:

隹正月吉日丁亥,王子午择其吉金,自作鼎彝鬲鼎,用享以孝我皇且文考,用祈眉寿。严恭舒迟,畏忌翼翼,敬厥盟祀,永受其福。余不畏不差,惠于政德,惄于威仪,阑阑兽兽(肃肃),令尹子庚,殹民之所亟,万年无諆,子孙是利。(《王子午鼎》)

隹正月吉日丁亥,王孙诰者择其吉选用美金,自作龢钟。中翰且扬,元鸣孔皇,有严穆穆,敬事楚王。余不畏不差,惠于政德,惄于威仪,严恭舒迟。畏忌翼翼,肃哲圣武,闻于四国,恭厥盟誓,永受其福,武于戎功,诲猷不饬。阑阑龢钟,用匽台喜,以乐楚王、诸侯嘉宾,及我父兄、诸士,惶惶熙熙。万年无諆。永保鼔之。(《王孙诰钟》)

《王子午鼎》、《王孙诰钟》均出土于河南淅川下寺2号贵族墓,是春秋晚期的楚器(43)王子午,字子庚,乃是楚庄王之子,楚共王之弟。王孙诰史无可考,王子午很有可能与王孙诰是父子关系。张亚初:《淅川下寺二号墓的墓主、年代与一号墓编钟的名称问题》,《文物》,1985年第4期。。值得注意的是,这两篇铭文从文句表达到具体内容,都明显受到《诗经》的影响。伍士谦先生对上述楚铭文的韵脚进行过研究,称“以上两个铭文的韵读,与《诗经》古韵基本相同。用韵的方式,也有《诗经》的交韵”(44)伍士谦:《王子午鼎王孙钟铭文考释》,《古文字研究》(第九辑),北京:中华书局,1984年版,第275—277页。。《王子午鼎》中的“永受其福。余不畏不差,惠于政德,惄于威仪”中“福”与“德”、“差”与“仪”乃是交韵;《王孙诰钟》的“武于戎功,诲猷不饬。阑阑龢钟,用匽台喜”中“功”与“钟”、“饬”与“喜”又是交韵。

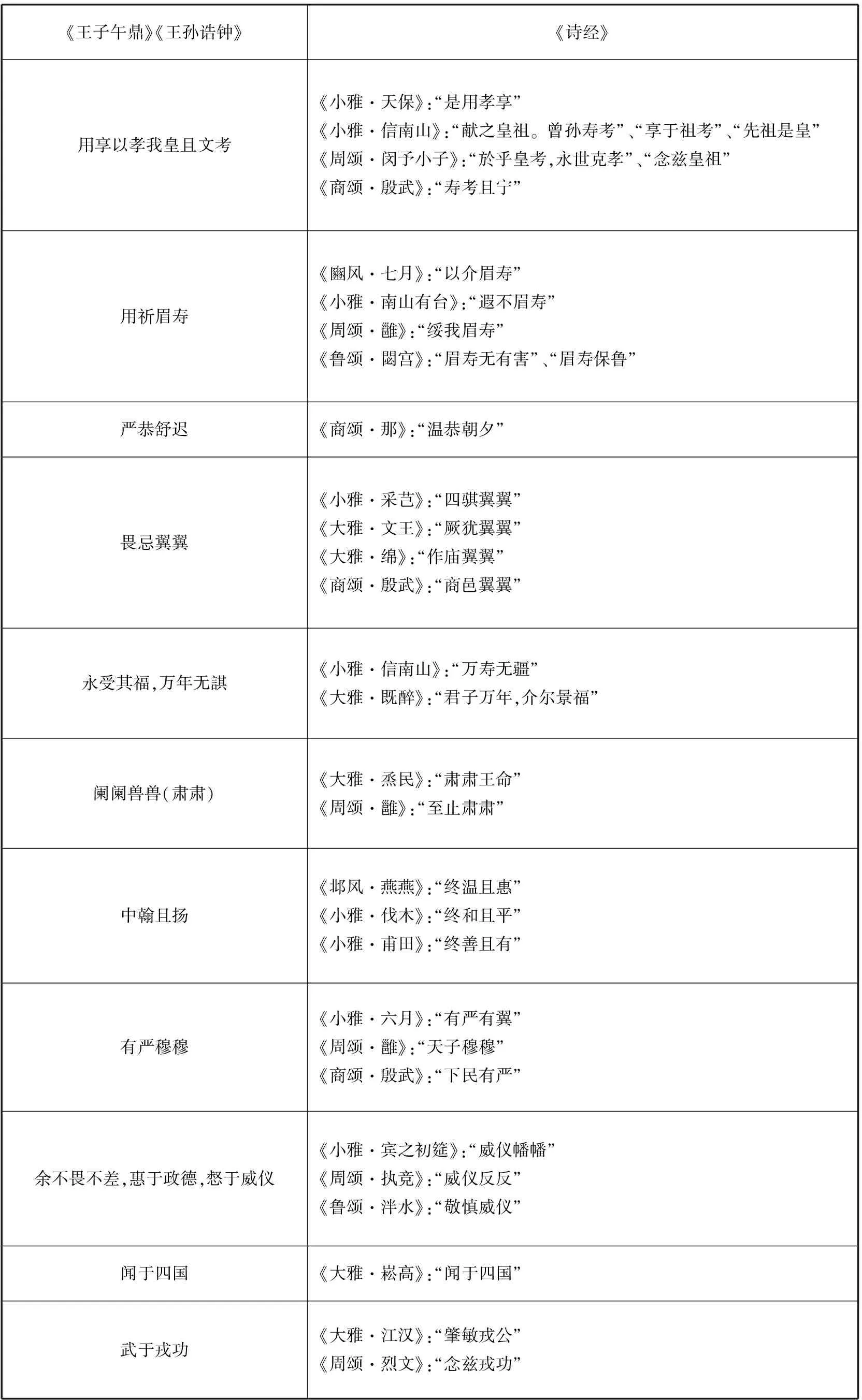

不仅用韵相似,句式以四言为主,其用词造句也明显受《诗经》影响:

《王子午鼎》《王孙诰钟》《诗经》用享以孝我皇且文考《小雅·天保》:“是用孝享”《小雅·信南山》:“献之皇祖。曾孙寿考”、“享于祖考”、“先祖是皇”《周颂·闵予小子》:“於乎皇考,永世克孝”、“念兹皇祖”《商颂·殷武》:“寿考且宁”用祈眉寿《豳风·七月》:“以介眉寿”《小雅·南山有台》:“遐不眉寿”《周颂·雝》:“绥我眉寿”《鲁颂·閟宫》:“眉寿无有害”、“眉寿保鲁”严恭舒迟《商颂·那》:“温恭朝夕”畏忌翼翼《小雅·采芑》:“四骐翼翼”《大雅·文王》:“厥犹翼翼”《大雅·绵》:“作庙翼翼”《商颂·殷武》:“商邑翼翼”永受其福,万年无諆《小雅·信南山》:“万寿无疆”《大雅·既醉》:“君子万年,介尔景福”阑阑兽兽(肃肃)《大雅·烝民》:“肃肃王命”《周颂·雝》:“至止肃肃”中翰且扬《邶风·燕燕》:“终温且惠”《小雅·伐木》:“终和且平”《小雅·甫田》:“终善且有”有严穆穆《小雅·六月》:“有严有翼”《周颂·雝》:“天子穆穆”《商颂·殷武》:“下民有严”余不畏不差,惠于政德,惄于威仪《小雅·宾之初筵》:“威仪幡幡”《周颂·执竞》:“威仪反反”《鲁颂·泮水》:“敬慎威仪”闻于四国《大雅·崧高》:“闻于四国”武于戎功《大雅·江汉》:“肇敏戎公”《周颂·烈文》:“念兹戎功”

由上表可见,铭文用韵、四言句式和用语,与《诗经》极为相似。此青铜器铭文是子庚依据《雅》《颂》所作的赞美楚先王的诗章,表达了对先王功业的赞美与祝福(45)赵世刚,刘笑春:《王子午鼎铭文试释》,《文物》,1980年第10期。。如果说《大雅·文王》是周王朝歌颂先祖的“史诗”,那么此铭文便是楚国贵族歌颂楚先王的“颂诗”。这与《诗经》在楚贵族中的广泛传播密切相关。

三、由楚器《大武戚》舞图看楚人对《大武舞》的继承和转化

《颂》曾是先秦古族用以祭祀祖先的篇章,通常以组诗的形式使用。《大武舞》便是西周的《颂》诗。“武王即位,以六师伐殷。六师未至,以锐兵克之于牧野。归,乃荐俘馘于京太室,乃命周公为作《大武》。”(47)许维遹撰,梁运华整理:《吕氏春秋集释》(新编诸子集成),北京:中华书局,2017年版,第127页。《大武》最初是武王灭纣时命周公所作。西周时期,《大武舞》是周天子的专用舞蹈,用以祭祀先祖、视察学宫以及燕饮诸侯(48)诸侯、大夫和士都不允许演奏《大武舞》,但周公因为辅佐周王功劳较大,因此特允鲁国国君在祭祀周公时进行演奏。。

1.西周时期《大武舞》的演奏情景

《大武舞》共有六章,其乐次为:《我将》《武》《赍》《般》《酌》《桓》(49)大武乐乐章乐次虽多有研究,学界基本达成共识分成六章。。《乐记·宾牟贾篇》中论及《大武舞》的乐舞形式:

子(孔子)曰:“居!吾语女。夫乐者,象成者也;总干而山立,武王之事也;发扬蹈厉,大公之志也。《武》乱皆坐,周、召之治也。且夫《武》,始而北出,再成而灭商,三成而南,四成而南国是疆,五成而分,周公左,召公右,六成复缀,以崇天子。夹振之而驷伐,盛威于中国也;分夹而进,事蚤济也;久立于缀,以待诸侯之至也。”

孔子认为《大武舞》是“象成者也”,“象征着已成的历史故事”(50)高亨:《周代“大武”乐的考释》,《山东大学学报》,1955年第2期。,即武王伐纣的故事。关于《大武舞》的程式,高亨先生言:第一场“始而北出”,象征武王从镐京出兵;第二场“再成而灭商”,姬发灭商;第三场“三成而南”,武王征伐南国;第四场“四成而南国是疆”,武王征服南国;第五场“五成而分”,周公召公分而治之;第六场“六成复缀,以崇天子”,是舞容的一部分,“演员都回到舞位上,作出尊崇武王的姿态”(51)高亨:《周代“大武”乐的考释》,《山东大学学报》,1955年第2期。。

《大武舞》的表演者是王室子弟,他们以巫师身份分别象征武王、周公、姜太公、召公等先公先王。《礼记·明堂位》:“朱干玉戚,冕而舞《大武》。”《说文》:“冕,大夫以上冠也。”这些部族的巫师贵族在表演《大武舞》时,头戴平顶的官帽,身穿高级武官的衣服,手拿红色的大楯和玉质的大斧。为表现武王伐纣的场景,巫师贵族们在表演时要有“奋发、振扬、跳跃、勇猛的姿态,象征抓紧时间去征伐敌人。”(52)高亨:《周代“大武”乐的考释》,《山东大学学报》,1955年第2期。总之,周王室巫师贵族在表演时要呈现威严勇武之象,舞蹈要有激进昂扬的姿态。

据高亨先生考证,《大武舞》作于西周初年,至晚在秦始皇统一中国以后消亡。《左传·宣公十二年》楚庄王谈及大武乐,说明楚庄王时期《大武舞》曾在楚国进行演奏。那么,如何证明《大武舞》在楚国有过流传,具体演奏情况又是怎样,春秋战国时期在楚地流传的《大武舞》较之西周时期周王室的《大武舞》是否会有不同?

2.春秋战国时期《大武舞》在楚地的祭祀表演

1960年湖北荆门战国楚墓出土一件大铜戚,通过对其文字的辨识,学界称之为《大武戚》。1994年沙市同样出土一件刻有“大武”的青铜戚,与荆门之器十分相似(53)傅天佑、郑家茂:《新发现的“大武”青铜戚》,《中国文物报》,1994年12月25日,第3版。。据马承源先生考证,这两件《大武戚》乃是楚物(54)马承源:《关于“大武戚”的铭文及图像》,《考古》,1963年第10期。。

《大武戚》全长约22厘米,其正反两面都铸有神人形象并刻有铭文“大武兵閧”。俞伟超先生认为这是宗庙祭祀歌舞时所用的舞具,“当即舞大武时所用的铜戚,故铸象华缛,迥异寻常兵器。”(55)俞伟超:《“大武阅兵”铜器与巴人的“大武”舞》,《考古》,1963年第3期。《礼记·明堂位》:“朱干玉戚,冕而舞《大武》。”宋玉《舞赋》载宋玉对楚王言:“以《乐》记干戚之容”,李善注:“戚,斧也。《武舞》所执也。”《左传·宣公十二年》楚庄王十分熟稔的论及大武乐,说明当时的楚国也经常表演《大武舞》。由此,出土于楚地的《大武戚》正是楚人《大武舞》所用的舞具,是《大武舞》在楚地演奏的力证(56)马承源:《关于“大武戚”的铭文及图像》,《考古》,1963年第10期。。

《大武戚》上铸有神人形象。神人头冠长羽,双耳珥蛇,腰间系着一条蛇,分别握着一龙一兽,胯下乘一龙,双脚踩踏日月。湖北擂鼓墩二号战国中期墓出土的青铜甬钟,同样镌有神人操蛇图。与此形象相同的还有湖北随县擂鼓墩一号战国初期曾侯乙墓出土棺椁、河南信阳长台关一号战国中期楚墓的彩绘锦瑟等。

神人操蛇图是否有其他含义?张光直教授认为中国古代巫师通天时所用的工具之一便是各种动物(57)张光直:《考古学专题六讲》,北京:三联书店,2010年版,第7页。。由此,《大武戚》上的图画正是楚人以《大武舞》通天愉神的场景,展现的正是楚国表演《大武舞》时的舞容。

春秋战国时期由于理性精神觉醒,诸侯国器物上的图像描绘,神性锐减,多为世俗生活。而楚地的器物图绘依然保留神秘气氛,具有明显的巫祭色彩,大武图便是一证。《周礼·春官》:“奏无射,歌夹钟,舞《大武》,以享先祖。”《大武戚》是《大武舞》的舞具,是“一种有方术作用的法器”。《汉书·艺文志》称:“阴阳者,顺时而发,推刑德,隨斗击,因五胜,假鬼神而为助者也”、“舍人事而任鬼神”。人可以利用鬼神阴阳之术,来达到克敌制胜的目的。楚人在以《大武舞》祭祀祖先时,一定由巫师主持,上达天听,引神降福。王逸《楚辞集注·九歌序》:“昔楚国南郢之邑,沅、湘之间,其俗信鬼而好祠。其祠,必作歌乐鼓舞以乐诸神。”必须特别指出的是,楚地的《大武舞》在舞者、舞容、舞姿等方面,都与中原地区具有威武之象的《大武舞》有着明显的不同。西周时期妇女地位较低(58)西周时期,父权制进一步巩固,女子地位极低,具有明显的阳尊阴卑的观念。女巫多是作为牺牲用来通天祈雨。西周也设有低层女官,即女奴,她们只参与王室祭祀之前的准备工作。李禹阶:《中国文明起源中的“巫”及其角色演变》,《中国社会科学》,2020年第6期;王进锋:《西周时期女子的入仕与仕途》,《兰州学刊》,2017年第8期。,《大武舞》多是由王室贵族子弟表演。“卑者之子不得舞宗庙之酎,祭祀之舞亦不得用卑者之子。”(59)(清)孙诒让:《周礼正义》,北京:中华书局,1987年版,第911页。王室贵族在表演《大武舞》时,须有“儆戒”之貌(60)李炳海:《〈诗经·周颂〉大舞歌诗论辩》,《陕西师范大学学报》(哲学社会科学版),2008年第5期。,舞蹈须有威武之象。而楚地《大武舞》男女皆可表演,长沙黄土岭战国楚墓出土一个漆奁盒上描画了十一个身姿绰约的舞女,展现了楚女练舞的场面。长沙陈家大山战国楚墓的《人物御龙帛画》中一女子向龙凤进行祈祷仪式。宋玉《舞赋》中言及“娱神遗老”的宫廷舞姿:

轶态横出,瑰姿谲起。……及至回身还入,迫于急节,浮腾累跪,跗蹋摩跌。纡形赴远,漼似摧折。纤縠蛾飞,纷猋若绝。……委蛇姌袅,云转飘曶。体如游龙,袖如素霓。黎收而拜,曲度究毕。迁延微笑,退复次列。观者称丽,莫不怡悦。

楚地《大武舞》舞容是“迁延微笑”,舞姿是“委蛇姌袅”。蹁跹的舞姿与喜魅的舞容同西周时期的《大武舞》明显不同。有学者结合文献及出土文物对楚宫廷祭祀舞蹈进行分析,认为较之先秦其他地区,楚舞更强调“对肢体曲折貌的描画”(61)张玉玲:《楚巫“操蛇舞”考》,《北京舞蹈学院学报》,2017年第4期。,重在突出身体的线条之美和曲折之姿,具有“神秘迷狂的仪式意味、惊险刺激的感官享受”(62)张玉玲:《楚巫“操蛇舞”考》,《北京舞蹈学院学报》,2017年第4期。,以此达到媚神愉神的目的。

可见,楚地《大武舞》在继承西周时期《大武舞》时进行转化创新,具有浓郁的巫祭歆神色彩。

四、《诗经》在楚地的流传发展与两河文化的若干问题

江林昌先生曾证明《九歌》神灵并非完全出自楚地,而是来源于中国两河文明,经屈原整合润色后,明显带有楚地风格(63)江林昌:《远古部族文化融合创新与〈九歌〉的形成》,《中国社会科学》,2018年第5期。。《诗经》在楚地的传播也是两河文化交流的缩影。一方面,楚人借鉴《雅》《颂》创作祭祖诗,使楚青铜铭文具有典雅敬穆的特点;另一方面,《诗经》被融入楚文化,楚人对其转化创新,使其从礼乐的桎梏中解脱而焕发新的生命力。由此,通过《诗经》在楚地的流传发展引发我们对两河文化交流的进一步思考。

1.两河之间历史文化的分异与趋同

两河文化都起源于原始巫术、原始宗教。但黄河文化在原始巫术、原始宗教基础上较早开启礼制化、历史化、理性化进程。而长江文化则保留持续原始巫术、原始宗教的时间长。这在《诗经》和《楚辞》中有明显体现。《诗经》以敬天法祖的道德观念阐扬人伦精义,《楚辞》以祀鬼愉神的歌舞仪式表达宗教情感。因而《诗经》中关涉宗教祭祀类、人神交通类的诗篇也得以在楚地发扬光大,这也是《大武舞》得以在楚地流传发展的重要契机。以往姜亮夫先生在《三楚所传古史与齐鲁三晋异同辨》指出黄河文化与长江文化诸多不同之侧面(64)姜亮夫:《楚辞学论文集》,上海:上海古籍出版社,1984年版,第91—120页。,而两河文化也存在继承转化创新之侧面,这在考古发现与文献学术传承中都有体现。

2.考古发现与两河文化的交流转化

两河农业区基础上的八大区域文化,包括黄河流域的中原地区、海岱地区、甘青地区,长江流域的江浙地区、江汉地区、巴蜀地区,长城以北的河套地区与燕山以北的辽西地区。两河地理环境不同,文化也各有特色。从考古遗址看,两河文明都流行祖先崇拜,但中原文明体现较多“世俗”模式,长江文明体现浓厚的“宗教”模式(65)栾丰实:《中国古代社会的文明化进程和相关问题》,《稷下风讲坛 人文·社科》,济南:山东大学出版社,2006年版,第29—31页。。两河文化相互交流,又产生诸多共性。上博藏战国楚简《孔子诗论》以“情”论诗、以“情”明礼,将自然情感与儒家礼制结合;清华藏战国楚简《周公之琴舞》中“琴舞九絉”未曾见于中原文献,却与《楚辞》“九体”存在关系。《周公之琴舞》与具有楚地祝祷仪式的《祝辞》同现,表明楚地《诗》学具有巫祭性质(66)禄书果:《从清华简〈诗〉类文献看先秦楚地〈诗〉教特征》,《武汉大学学报》(哲学社会科学版),2018年第5期。。同时,楚地战国竹简中含有大量儒家典籍,如郭店简的《缁衣》《鲁穆公问子思》《穷达以时》等儒家文献11种14篇,清华简《尹至》《尹诰》《金滕》等《尚书》类文献,体现楚人对儒家文化的吸收。郭店战国楚简《老子》的出土,证明了儒道早期思想较为接近,纠正了学术史上对儒道关系的误识。以上考古发现均体现了两河文化在分异的基础上又因交流而产生共性。

3.文献学术交流与两河文明的互动

考古学的八大文化圈,见诸文献的仅有中原、海岱和江汉三大区域,其他五个区域没有相应的文献。由此可见黄河流域的中原地区、海岱地区与长江流域的江汉地区,在学术文化上一直处于畅通、有效的交流状态。这种文化现象值得总结。《左传》论及的“羿浞代夏”“少康中兴”两事,除《楚辞》及《史记·吴世家》外,先秦西汉其它古书未有论及。童书业先生认为,“此类故事本为楚地传说,有神话及史事流传于楚地而为《左传》作者所采,加以增饰,而成左氏中此两段文字。”(67)童书业:《春秋左传研究》(校订本),北京:中华书局,2006年版,第26页,第270页。《左传》言左史倚相“能读三坟、五典、八索、九丘。”姜亮夫先生认为其所读必是“楚方俗之书中所载之楚史”(68)姜亮夫:《楚辞学论文集》,上海:上海古籍出版社,1984年版,第91页。。《国语·楚语》载楚昭王时观射父论及上古“绝地天通”之事被纳入《尚书·吕刑》,而未再见于先秦中原古籍。这均是楚地传说被中原人采纳之故。楚国道家学派具有史官性质,楚国有浓厚的史官学术环境。《汉书·艺文志》:“道家者流,盖出于史官。历记成败存亡祸福古今之道。”楚地有丰厚的文化典籍以传承学术。《左传·宣公十二年》:“蔿敖为宰,择楚国之令典。”(69)杨伯峻:《春秋左传注》,第723页。《孟子·离娄》:“晋之《乘》,楚之《梼杌》,鲁之《春秋》,一也。”《韩诗外传》:“楚成王读书于殿上,而伦扁在下,坐而问曰:‘不审主君所读何书也?’成王曰:‘先圣之书’。”(70)(汉)韩婴撰,许维遹校释:《韩诗外传集释》,北京:中华书局,1980年版,第174页。长沙马王堆汉墓帛书《老子》、长沙子弹库战国楚墓帛书《四时》《天象》等证明了流行于齐国的黄老之学,最初是从楚国发端并由士阶层传入齐国。

可见,不仅楚人传承中原礼乐文明,而且中原人也接受、传播楚人文献与学术流派。由此,两河之间文化典籍、学术观点的双向交流互动为春秋战国时期中国学术文化的繁荣发展奠定了基础。党的二十大报告指出,“要坚守中华文化立场,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓”。我们对中华民族文化的形成分析、对中华优秀传统文化的研究认识,都应该充分注意两河文化的交流状况。