论突发事件应对中的双重响应体系

——兼论《突发事件应对法》的修改

张真源

目次

一、问题的提出:从新冠疫情防控中的“分区分级”说起

二、法规范结构分析:突发事件应对中的扩权结构

(一)突发事件应对中双重响应体系的规范缕析

(二)突发事件应对中双重响应体系的对应性架构

三、阶段性还是异质性:双重响应体系的实践逻辑及其解释

(一)“阶段性”——双重响应体系的规范预设与实践逻辑

(二)“异质性”——双重响应体系实践逻辑的理论反思

四、功能调和与理论概化:基于风险递进效应的分析

五、法治化建构:双重响应体系的立法架构与完善

(一)《突发事件应对法》中双重响应体系的立法架构

(二)《突发事件应对法》中双重响应体系的立法完善

六、结语

一、问题的提出:从新冠疫情防控中的“分区分级”说起

社会秩序的变更会导致行为方式、生活状态、社会关系、社会结构的改变,从而引发政治、经济、文化等领域行为逻辑的整体性转换。〔1〕参见江必新:《紧急状态与行政法治》,载《法学研究》2004年第2期,第3—16页。在此次疫情防控过程中,为了能够尽快遏制新冠肺炎蔓延的势头,实现对疫情的精准防控,我国各省市除了启动应急响应之外,开始探索根据疫情风险等级进行分区分级防控。最早进行分区分级防控的四川省以市(州)为单位,将不同地区分为无现症病例区、散发病例区、社区暴发区和局部流行区四类;浙江省则以县域为单位划分疫情风险等级,把90个县(市、区)的疫情风险评为高、较高、中、较低、低五个等级。〔2〕《兼顾疫情防控与复工复产,全国多地推“分区分级”防控》,载新京报官微2020年2月15日,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1658609560003879842&wfr=spider&for=pc。随后,中共中央政治局常委会召开会议,指出对非疫情防控重点地区要以实行分区分级精准防控为抓手,统筹疫情防控与经济社会秩序恢复。〔3〕《中共中央政治局常务委员会召开会议分析新冠肺炎疫情形势研究加强防控工作 中共中央总书记习近平主持会议》,载新华网2020年2月12日,http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2020-02/12/c_11255 65831.htm。会议次日,江西省便发布公告,以县域为单位将100个县(市、区)分为重、较重、较轻、轻四种类型,并首提将分区分级防控与复工复产进行关联。〔4〕吴娇颖:《江西首提分区分级防控与复工复产结合,境内高速全面撤卡》,载新京报官微2020年2月15日,https://new.qq.com/omn/TWF20191/20200215A05K4P00。2020年2月17日,国务院联防联控机制印发《关于科学防治精准施策分区分级做好新冠肺炎疫情防控工作的指导意见》(以下简称《意见》),《意见》明确了要以县(市、区、旗)为单位,依据人口、发病情况综合研判,科学划分疫情风险等级,明确分级分类的防控策略,并将风险等级分为低、中、高三级进行防控。〔5〕国务院联防联控机制印发《关于科学防治精准施策分区分级做好新冠肺炎疫情防控工作的指导意见》,载中华人民共和国中央人民政府网站2020年2月18日,http://www.gov.cn/xinwen/2020-02/18/content_5480514.htm。此后,政府管控的类型和强度开始全面对接区域划分的疫情风险等级,基本辐射了经济社会生活的各个方面。〔6〕在《关于科学防治精准施策分区分级做好新冠肺炎疫情防控工作的指导意见》出台后,国务院各部门纷纷下发通知或文件,要求按照分区分级安排各项工作。例如:民政部下发通知,要求养老服务机构分区分级精准防控,稳妥有序开放服务;商务部称积极支持家政服务业在遵守“分区分级、精准防控”要求的前提下,安全有序复工;交通运输部发文要求各部门分区分级做好水路运输服务保障工作。可见,疫情期间公民生命权、健康权保障的迫切性与经济生产生活、社会服务供给重要性之间的矛盾,催生了国家对新冠肺炎疫情进行分区分级精准防控的制度需求。显然,分区分级防控属于依风险等级进行响应的“块状化”管控体系,是面向疫情防控实践需求而衍生的原创性制度,具有准确性、灵活性、可操作性等基本特征。这种脱离于现有法律规范之外的“特权性”措施,在理论上被称为“例外法模式”,即当面临危机,政府官员认为超越法律的特殊行为是保护国家和公共利益之必须,并秉承信息公开的原则,那么,这些“违法措施”将获得合法性和正当性。〔7〕参见孟涛:《紧急权利法及其理论的演变》,载《法学研究》2012年第1期,第108—125页。

从现行立法来看,由《突发事件应对法》《国家突发公共事件总体应急预案》及其他专项应急预案所组成的硬法框架,已经确立了两种依风险等级划分进行响应的管控体系,即预警响应体系和应急响应体系,〔8〕《突发事件应对法》(2007)第42—47条、《国家突发公共事件总体应急预案》(2006)、《国家突发公共卫生事件应急预案》(2006)、《国家突发环境事件应急预案》(2014)等等。且同样遵循信息公开的基本原则。也就是说,“惯常模式”下的法律已经做出了衡平权力与权利的制度安排,在任何突发事件应对过程中均能适用。〔9〕See Eric A.Posner&Adrian Vermeule,Accommodating Emergencies,56 Stanford Law Review 2-33(2003).从既有理论研究来看,响应构成了我国“循环型”应急管理体制的重要环节。有学者认为,“预警就是响应且是响应的第一程序”。〔10〕张海波:《应急管理的全过程均衡:一个新议题》,载《中国行政管理》2020年第3期,第128页。这意味着预警本身从“发布型预警体系”转向了“行动型预警体系”,〔11〕参见董泽宇:《论突发事件预警体系的行动导向》,载《中国行政管理》2013年第2期,第40—43页。涵盖了突发事件应对事前与事后的所有响应阶段。有学者则认为,不同级别的应急响应是由应急预案按照损失大小等因素来判断的。〔12〕参见于安:《论国家应急基本法的结构调整——以〈突发事件应对法〉的修订为起点》,载《行政法学研究》2020年第3期,第3—10页。这也就意味着应急响应仅包括事件发生后的应急处置措施,预警状态则是不同于应急响应的事前预防性措施。而大多数学者在探讨紧急状态下“权力与权利”的互动关系时,并未关注紧急状态是基于何种机制启动和结束。可事实上,响应在本质上构成了紧急状态下“权力与权利”相互关系变动的基本标志。目前学界对于不同阶段响应的关系鲜有关注且未予以明确界分,由此导致在实践中,“政府的应急处置往往都是明明白白地开始,而稀里糊涂地结束的”。〔13〕林鸿潮:《论应急处置状态结束的法律机制》,载《云南行政学院学报》2010年第4期,第97页。

在此次疫情防控过程中,首先启动的是突发公共卫生事件应急响应体系,其后才开始与分区分级防控同时发挥作用,而预警响应体系则自始至终都未能得到有效利用。但是,随着疫情防控的推进,在具有“名义软法”混合“实质硬法”特征的各类疫情防控“意见”“指南”〔14〕据统计,自疫情暴发以来国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作机制及其所属小组发布的82份文件中,文件名称明确出现“指导”(2份)、“指引”(4份)和“指南”(13份)的总计19份,占比23%。这些文件大多都是披着“软法”外衣却有“硬法”实核的规范,其中《关于科学防治精准施策分区分级做好新冠肺炎疫情防控工作的指导意见》以及其他各部门基于此发布的各类分区分级疫情防控等文件均属于此种类型。参见沈岿:《软硬法混合治理的规范化进路》,载《法学》2021年第3期,第69—83页。中所衍生的分区分级防控体系逐渐开始对应急响应体系形成一种覆盖之势,应急响应级别变动成为某种公示性的宣告,其所产生的社会效果远不如区域风险等级的确定或调整。例如:国家电影局表示,2020年7月20日起低风险地区电影院可以有序恢复营业。〔15〕吴荣奎:《低风险地区电影院7月20日可恢复营业》,载新京报官微2020年7月16日,http://www.bjnews.com.cn/wevideo/2020/07/16/749297.html。那么,在具有功能相似性的情况之下,这种本应通过预警响应体系和应急响应体系去实现的对政府突发事件应对行为的规范和指导,为何在这次疫情期间却衍生出一种在规范层面脱离于两者,又在功能层面与两者相近的分区分级防控体系?在我国现有的突发事件应对法律体系当中,预警响应体系与应急响应体系之间存在着怎样的关系?两者如何进行衔接与互动?如何有效发挥两种响应体系各自的制度功能?

二、法规范结构分析:突发事件应对中的扩权结构

突发事件应对中的双重响应体系是基于国家立法与应急实践生成的多层次应急管理体系,由预警响应体系和应急响应体系组成。其规范性描述见于《突发事件应对法》及其总体应急预案和各类专项应急预案当中。在此,笔者选择以《突发事件应对法》、国家总体应急预案、18个对外发布的国家专项应急预案以及部分单行法作为考察对象,探究突发事件应对中双重响应体系的基本结构和运行逻辑。尽管这些对外发布的预案中删去了许多涉密内容,如突发事件分级标准、突发事件预警分级标准等等,但现有简本当中所呈现的基本内容依旧较为完整。

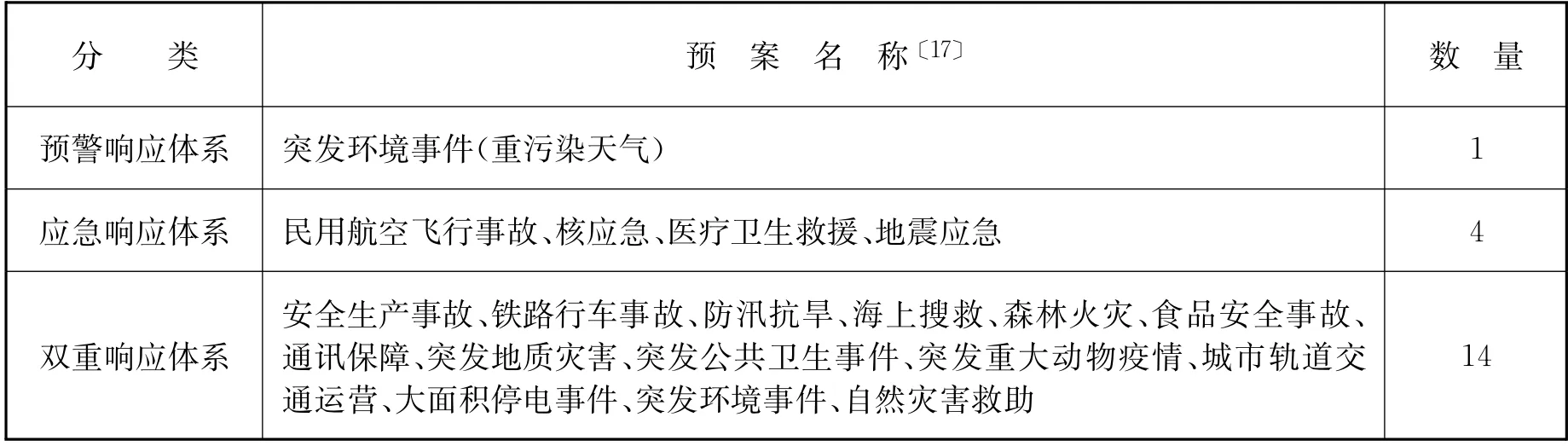

(一)突发事件应对中双重响应体系的规范缕析

从规范层面来看,首先《突发事件应对法》(2007)设置专章(第三章)规定了突发事件的监测与预警制度且在第41、42条中规定,国家要建立健全突发事件监测预警制度,并将预警级别分为“蓝黄橙红”四级。在特别法层面,自然灾害、公共卫生、环境污染事件等领域都有关于预警制度的专项立法。例如:在公共卫生领域,《传染病防治法》(2013)第17、19条明确规定了国家建立传染病监测预警制度。从突发事件应对的时间节点来看,这种依预警级别而采取相应措施的模式便是突发事件应对的第一重响应体系,即预警响应体系。其次,根据《突发事件应对法》(2007)第48—50条规定,突发事件发生后政府及其有关部门应针对事件性质、特点和危害程度,采取相应的应急措施。此处所指事件性质、特点和危害程度对接的是《突发事件应对法》第3条第2款关于不同类型突发事件分级的规定,即不同类型和级别的突发事件对应不同种类和程度应急措施。同时,在《国家突发公共事件总体应急预案》中,对于突发事件分级与应急措施启动的这一结构采用了“应急响应”的概念。那么,从时间节点来看,突发事件发生后依据事件级别采取应急措施的模式便是突发事件应对的第二重响应体系,即应急响应体系。可见,由预警响应体系与应急响应体系构成的双重响应体系基本贯穿了突发事件动态应对——事前及事后——全过程。当然,双重响应体系的适用在不同类型突发事件应对中存在一定差异。由于应急预案在事实上创设了一系列重要的应急管理制度,并对某些法律上没有完整设定的权利义务做出了重要补充,离开了这些补充性规定,大量的法律规范将无从实施。〔16〕参见林鸿潮:《论应急预案的性质和效力——以国家和省级预案为考察对象》,载《法学家》2009年第2期,第22—30页。因此,笔者拟从国家层面的专项预案入手,考察双重响应体系在规范层面适用的基本情况(见表1)。

表1 双重响应体系在专项预案中的基本情况

从表1中可以看出,大多数突发事件应对还是适用“预警响应在前,应急响应在后”的双重响应体系,只有小部分无法预警的突发事件单独适用了应急响应体系。严格来讲,在规范层面的国家专项预案中,尚无其他类型的突发事件单独适用预警响应体系。这一方面是因为预警响应体系在《突发事件应对法》中明确定位于事件“即将发生或发生可能性增大”的时间节点,并且单独适用显然不符合事故发生的基本逻辑;另一方面是因为国家层面的专项预案是对某一类突发事件的总体性指导,无法针对更为细致的突发事件类型予以独立建构。当然,在应急基本法和国家专项应急预案之下,还存在着一种特别法规定的例外情形,即只适用预警响应体系的重污染天气应急。

重污染天气包含于突发环境事件当中,其应对显然应适用突发环境事件应急预案的一般性规则。但是,从我国《大气污染防治法》(2018)和各地方重污染天气应急预案的相关规定来看,它们采用的是预警分级对接应急措施的应急模式,〔18〕参见《大气污染防治法》(2018)第96条、《北京市空气重污染应急预案》(2018年修订)。通过以预警分级统合事前预警等级和事后事故等级,将预警响应体系贯穿于重污染天气应对的全过程。也就是说,突发环境事件中重污染天气的应对是单独适用预警响应体系的特殊类型。

综上所述,在规范层面,由预警响应体系和应急响应体系所构成的双重响应体系是突发事件应对的一般性架构,其普遍适用于各类突发事件应对的全过程。

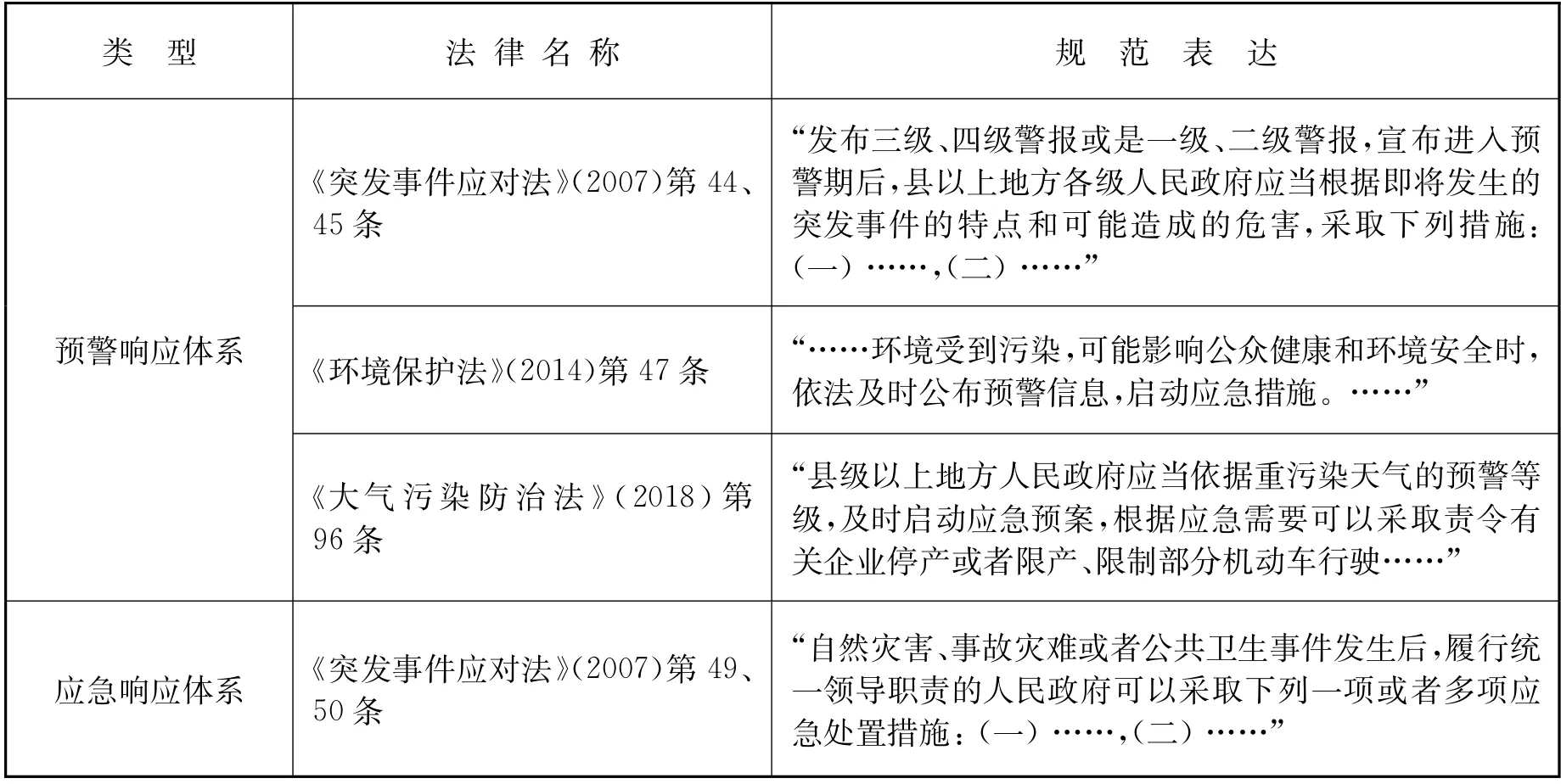

(二)突发事件应对中双重响应体系的对应性架构

从现有文本规范的缕析可以看出,双重响应体系是突发事件应对中的关键性环节,在时间逻辑上嫁接了行政机关处置突发事件的行为模式。因此,理论上,双重响应体系能否有效地衔接与协调关系到行政机关能否依法有效应对突发事件。当然,行政机关如何应对突发事件并不在于是否依循了双重响应体系预设的行为轨迹,而在于是否执行了双重响应体系中对于公权力配置的基本要求。一般而言,自然与社会之间的运转有序是实现人类永续长存的基本前提,那么对于秩序“异样”的探究、发现与恢复则是降低无序状态下人类社会损失的有效方法。也就是说,突发事件应对的目的在于对人类社会活动无序状态的纠偏,以及保障无序状态下人们享有的基本权利。但是,“解铃还需系铃人”,想要修复因人类行为引发的无序状态,就需要对人类行为所指向的基本权利予以克减和限制,却又不能超出必要范围。此时,公权力成了平衡突发事件应对过程中公民基本权利的度量尺。在稳定的政治体制和良好的法治状况下,基本权利之间一般都存在被立法所确定的分界线。而在突发事件应对过程中,双重响应体系便承担着“划线”与“衡量”的功能。这一功能实现的关键就在于双重响应体系中所蕴含的公权力扩张架构,即级别与权力之间的对应性架构。目前,在立法层面涉及对应性架构规范表达(具体表达方式见表2)的法律规范主要有:《突发事件应对法》(2007)、《环境保护法》(2014)、《大气污染防治法》(2018)。

表2 双重响应体系中对应性架构的规范表达

从表2中可以看出,上述条文明确规定了不同等级响应后行政机关的相关职能,但具体执行则授权了地方政府根据自身情况行使行政自由裁量权。例如:《大气污染防治法》(2018)规定了可以根据预警级别采取停产限产、机动车限行、禁放烟花爆竹、停止建设施工等一系列措施。在《上海市空气重污染专项应急预案》(2018版)第4.2条响应措施中规定:根据空气重污染蓝色、黄色、橙色、红色预警等级,启动相应的Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级应急响应措施。其中Ⅳ级响应措施便涉及建设施工管控、严禁露天烧烤、机动车限行等措施。这些具体规定使得响应等级与行政权力产生了因果关联。从动态的权力运行过程来看,双重响应体系中的公权力呈现出一种由小及大的转换过程,即扩权推动治理。〔19〕参见章剑生:《现代行政法基本理论》,法律出版社2008年版,第5—6页。这种行政权力的扩张机制一般而言并非法治环境应有的常态,它是一种纠偏失序社会的特殊方式。从静态的结构布局来看,响应等级的发布是权力扩张的启动机制,响应等级与应急措施的范围和强度是一一对应的,不同的等级对应着具有不同类型和强制性效力的应急措施。

三、阶段性还是异质性:双重响应体系的实践逻辑及其解释

与上述规范结构相关的是,具有相同权力扩张结构的预警响应体系与应急响应体系是一种层层递进的“阶段性”关系,还是具有各自实践功能的“异质性”关系。所谓“阶段性”是指预警响应体系与应急响应体系在时间维度上具有明确的先后顺序以及行为递进关系,即预警响应体系的运行优先于应急响应体系的运行,并且应急响应发生与否,响应等级都会受到预警响应体系运行效果的影响,一旦进入应急响应便意味着预警响应程序的终结。所谓“异质性”是指虽然预警响应体系与应急响应体系在时间节点上存在着一定的先后顺序,但在实践功能上却存在着明显区别,两者在突发事件应对过程中的程序完结并不以彼此为直接因果关系,而是由事件客观变化对照规范意义上的评价标准所决定的。

(一)“阶段性”——双重响应体系的规范预设与实践逻辑

从宏观层面的应急管理体制来看,《突发事件应对法》所规定的是一种“循环型”应急管理体制,即依据突发事件生命发展周期来配置各类应急主体的职责和职权。〔20〕参见戚建刚:《〈突发事件应对法〉对我国行政应急管理体制之创新》,载《中国行政管理》2007年第12期,第12—15页。在运行机制层面,立法所确定的预防与准备、监测与预警、处置与救援、恢复与重建是一种次序先后的关系,〔21〕参见张海波、童星:《中国应急管理结构变化及其理论概化》,载《中国社会科学》2015年第3期,第58—84页。而双重响应体系正是处于整个循环结构的中间环节——监测与预警、处置与救援,同样遵循着预警响应在前,应急响应在后的次序关系。依突发事件生命发展周期而运转的循环结构必然就是一种层层递进、环环相扣、周而复始的规范程序,前后程序之间具有直接的因果关联。所以,预警响应体系与应急响应体系之间容易被理解为是一种层层递进的“阶段性”关系。

然而,由于不同类型突发事件的发生机理与生命周期不甚相同,所以在实践层面,双重响应体系在各类突发事件应对中的适用情况也存在差异:

1.预警响应体系的主动适用模式。预警响应体系的主动适用是指某类突发事件的应对并未遵循法律中设定的双重响应体系,而单独适用了以预警等级对接应急措施的预警响应体系。这一类型的适用模式一般都有特别法授权,主要常见于重污染天气应对当中。《大气污染防治法》第96条赋予了行政机关依据预警级别采取应对措施的权力,同时明确了应急措施的基本类型,主要包括:建设施工管制、机动车限行禁行、企业限产停产停业、禁止燃放烟花爆竹和露天烧烤等。因此,法律规定范围内的各类应急措施都属于重污染天气预警状态下行政权力的合法扩张。也就是说,政府通过预警状态下法律授予的行政权力,以一种适当扩权所形成的“类紧急行政权”或“紧急行政权”来快速回应公民良好环境的诉求。〔22〕参见黄锡生、张真源:《论中国环境预警制度的法治化——以行政权力的规制为核心》,载《中国人口·资源与环境》2020年第2期,第158—167页。目前,由于立法层面的宽泛授权,地方政府普遍通过制定重污染天气应急预案的方式,结合当地经济发展和环境治理的基本情况,确定预警等级的启动标准及其相应的应急措施。

2.应急响应体系的被动适用模式。应急响应体系的被动适用是指在突发事件应对过程中本应依时间顺序适用阶段性的双重响应体系,但由于主观或客观原因绕过了预警响应体系而直接适用了应急响应体系。这一类型适用模式在突发事件应对过程中较为普遍。由于我国突发事件应对过程存在不均衡问题,即救援与处置“绝对优先”,善后恢复在个别情况下得到重视,预防准备、监测预警发展则相对落后。〔23〕见前注〔10〕,张海波文。因此在大多数突发事件应对过程中,预警响应体系往往被忽视或省略,即便是事件发生后能够预警的衍生灾害往往都被应急响应所覆盖。例如:在“8·12天津滨海新区爆炸事故”“响水3·21特别重大爆炸事故”“11·4福建泉州碳九泄露事件”等安全生产事故中,均存在着事故所引发的环境污染问题,但是在这些事件应对的过程中并未启动预警响应体系的相关程序,而是直接启动应急响应体系。〔24〕根据国务院或地方政府发布的报告显示,上述突发事件后有关部门及时启动了事故应急救援处置。虽有对环境污染进行调查和处置,但并未启动预警响应程序。同时,突发事件处置的相关部门还因未采取有效的风险预防措施而受到了相应的处罚。参见国务院事故调查者:《天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故调查报告》,载中华人民共和国应急管理部网站2016年2月5日,https://www.mem.gov.cn/gk/sgcc/tbzdsgdcbg/2016/201602/P020190415543917598002.pdf;《江苏响水天嘉宜化工有限公司“3·21”特别重大爆炸事故调查报告》,载中华人民共和国应急管理部网站2019年11月15日,https://www.mem.gov.cn/gk/sgcc/tbzdsgdcbg/2019tbzdsgcc/201911/P020191115565111829069.pdf#page=16&zoom=100,162,521;《市直有关部门负责人就东港石化碳九泄露事件处置工作答记者问》,载《泉州晚报》2018年11月10日。

3.双重响应体系的偏重适用模式。双重响应体系的偏重适用是指在突发事件应对过程中虽然适用了双重响应体系,但是并没真正发挥预警响应体系中的扩权功能,而是偏重于适用应急响应体系中的扩权功能。这一类型适用模式主要见于洪水灾害和地震灾害的应对当中。例如:2020年6月至7月,我国长江流域的各大城市受持续降雨的影响进入了防汛期。江西省水文局在发布洪水预警当日,省防办即启动了防汛一级响应。〔25〕《江西启动防汛一级响应:为10年来首次,鄱阳湖湖区100条堤进洪》,载江西省人民政府网站2020年7月12日,http://www j.iangxi.gov.cn/art/2020/7/12/art_393_2598416.html。在江苏省升级了长江南京段洪水红色预警后,南京市便启动全市防汛一级响应。〔26〕《警报拉响!又一地启动一级响应》,载澎湃新闻网2020年7月18日,https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_8340858。在地震灾害应急过程中,地震预警时间较为紧促,难以区分预警等级,因此地震灾害预警的目的就是通过预警信息的公示方式,使得人们能够及时自我规避地震灾害风险。而在地震灾害应对过程中发挥扩权治理功能的则是应急响应体系。2020年7月12日唐山5.1级地震,许多居民在收看电视时收到了地震预警信息,在地震发生后河北省人民政府立即启动了三级应急响应开展相关抗震救灾工作。〔27〕《唐山地震最新进展来了!河北启动三级应急响应!》,载腾讯网2020年7月12日,https://new.qq.com/rain/a/20200712A0KRH700。可见,各地无论是在防汛过程还是抗震救灾过程中均发布了预警信息并立即启动了应急响应体系。而在这些突发事件应对中预警响应体系仅仅起到信息公示的作用,而真正发挥扩权治理功能的则是参照事件标准进行分级的应急响应体系。

(二)“异质性”——双重响应体系实践逻辑的理论反思

显然,“阶段性”预设的双重响应体系并未在突发事件应对实践当中得到有效的适用。但双重响应体系构成要素的单项适用与偏重适用并未在突发事件应对中碰到水土不服的问题,反而在实践理性的基础上表现出了顽强的制度生命力以及功能辐射性。这是否意味着我们对双重响应体系“阶段性”的认知存在着某种偏差,使得形态各异的实践逻辑与规范理性的制度建构之间出现了一定的落差?

从整体结构来看,突发事件应对的全过程又可以称为应急管理全过程,其在理论层面存在着多种阶段性的循环架构。美国州长协会较早提出了将应急管理的全过程分为“减缓-准备-响应-恢复”四个阶段。〔28〕U.S.National Governors'Association Center for Policy Research,Comprehensive Emergency Management:A Governor's Guide,U.S.Defense Civil Preparedness Agency(1979).但在“9·11事件”以后,美国国土安全部将应急管理的四阶段修改为了由“准备-预防-保护-响应-恢复”组成的五阶段论。〔29〕Patrick S.Roberts,A Capacity for Mitigation as the Next Frontier in Homeland Security,124 Political Science Quarterly 127-142(2009).为了强调应急管理全过程的均衡,有学者在前者基础上提出了应急管理的“6+1”模型,包括准备、预防、减缓、响应、恢复、学习6项分阶段机制和监测1项跨阶段机制,同时还特别强调预警就是响应且是响应的第一个程序。〔30〕见前注〔10〕,张海波文。可见,无论是四阶段论、五阶段论还是“6+1”模型,“响应”都被认为是循环结构的一环,预警则在一定程度上被认为是响应程序的启动机制。在理论层面,整个突发事件应对的循环结构并未对预警响应和应急响应做出明确的程序区别和功能界分。但我国《突发事件应对法》却将两者作为循环结构上的单独环节予以区分。因此,正是双重响应体系的“阶段性”定位,使得其在突发事件应对实践中表现出一种未遵循规范预设或是脱离应急基本法既定轨道,却基于客观效果做出择优性选择的状况。

从内部扩权结构来看,突发事件应对中行政权扩张的一个重要原因在于行政权在处理紧急问题的时候效率要远远高于其他类型的权力。〔31〕参见丁晓东:《法律能规制紧急状态吗?——美国行政权扩张与自由主义法学的病理》,载《华东政法大学学报》2014年第3期,第51—62页。规范化的权力扩张机制可以使行政系统对突发事件的处置位于一个稳定的社会共识的基础上,从而具备了合法化和法制化的前提。显然,预警响应体系与应急响应体系都存在着法制化的扩权结构,并且这两种结构有着极大的相似性——一个是由预警级别嫁接应急措施的扩权结构,一个是由事件级别嫁接应急措施的扩权结构。而在实践逻辑中,一是可以预警的突发事件中预警级别与事件级别往往存在对等性关系,无论是何种扩权结构的适用,都能够为行政机关提供合法化的权力来源,都能够提供高效应对突发事件所需要的行政权力;二是对于预警期和事件发生期衔接阶段时间较短的突发事件,两种扩权结构的选择性适用只不过是概念名称上的区别,其实质均是以事件等级为标准所适用的扩权结构。于是,在以保障公民基本生命和健康权利,以尽快结束紧急状态作为突发事件应对的最大合法性目的之基础上,双重响应体系中扩权结构的选择与适用标准还是以符合突发事件自身属性、发展规律以及事件应对的实践效果为要旨,而不是以符合规范意义上双重响应体系的“阶段性”预设为要旨。

综上,“阶段性”预设的双重响应体系显然无法有效契合突发事件应对的实践理性,时常出现的脱离或部分脱离于法律规范之外的扩权治理路径,使得应急法治化的目标始终无法与紧急状态下对公民生命健康权保障的目标进行融合。那么,一项理论之所以存在价值,实际在于其具有构造社会生活,塑造人们的思想行动以及解释现实世界的能力。〔32〕参见戚建刚:《紧急权力的自由模式之演进》,载《中国法学》2005年第4期,第25—40页。因此,突发事件应对中双重响应体系的理论预设应根据其实践理性而作不同的解释。笔者认为,既然双重响应体系“阶段性”的预设不具有指导和解释现实世界的能力,鉴于预警响应体系与应急响应体系均具有扩权结构的独立性功能,同时又在实践层面形态各异,那么,预警响应体系与应急响应体系就应当解释为一种具有各自实践功能的“异质性”关系,其根本旨趣在于使突发事件应对的实践在不脱离规范的基础上,对不同类型的扩权结构进行择优适用。

四、功能调和与理论概化:基于风险递进效应的分析

在文本上厘清双重响应体系的规范结构并在法理上证立其属性,只是解决这一规范体系问题的基础和前提。双重响应体系的“异质性”新解突破了现有规范对预警响应和应急响应在时间结构上的严格设计以及在程序衔接上的因果关系。那么,在实现对双重响应体系的规范重构之前,我们就需要进一步明确其在突发事件应对过程中的功能界分与定位。

无论是预警响应体系或者应急响应体系,响应标准都是其权力扩张的唯一参照物。响应标准的确立代表应急状态下“社会共识”凝聚的结果。这种“社会共识”承载着全体公民对应急状态下公权力可接受程度的共同取向。也正是基于这种共同的社会取向,才使得双重响应体系中的“扩权治理”行为获得了合法性(或称之为可接受性〔33〕参见沈岿:《因开放、反思而合法——探索中国公法变迁的规范性基础》,载《中国社会科学》2004年第4期,第102—114页。)的来源。《突发事件应对法》对双重响应体系的响应标准已经做出了原则性规定:一是按照“社会危害程度、影响范围等因素”划分事件等级;二是按照“紧急程度、发展态势和可能造成的危害程度”划分预警等级。显然,预警等级是对事件发展的一种预判,它预判性地包含了对于事件等级的划分标准。两种响应标准的规范表达依旧遵循的是“阶段性”预设的表达方式。那么,在“异质性”解释的进路之上,上述两种响应标准的规范表达便无法对预警响应体系与应急响应体系进行功能界分与定位。因此,在新的解释路径上去探讨双重响应体系的功能界分,便需要回归理论层面对规制的“元对象”——风险——进行分析。

私人风险的社会分担是保险行业的基本理论,也是风险最初出现的行业概念。其后,著名经济学家富兰克·奈特将“风险”一词引入了经济学概念,他认为风险是可以度量的不确定性,风险的特征是概率估计的可靠性,而不确定性则是不可度量的风险。〔34〕参见[美]富兰克·H.奈特:《风险、不确定性和利润》,王宇、王文玉译,中国人民大学出版社2005年版,第10页。其后,卢曼在“风险”与“危险”之间进行比较,其认为风险所导致的损失是由人的判断所决定的,而危险的发生是先于人之行为判断所给定的。〔35〕Niklas Luhmann et al.,Risk:A Sociological Theory,Walter de Gruyter,1993,p.23.此后,“政治风险”“经济风险”与“自然风险”等概念逐渐进入了社会学研究领域。随着贝克风险社会理论的诞生,风险成为学术研究领域的一般性范畴。贝克在论述风险社会理论的基本特征时,将“社会风险”认定为现代社会的基本逻辑。他认为风险能够系统性地缓解现代化所产生的自我危险和不安,与反思现代化的概念密切相关。〔36〕参见[德]乌尔里希·贝克:《风险社会》,何博闻译,译林出版社2004年版,第19页。并将社会风险的分配与财富分配进行比较,指出了“风险向下,财富向上”的一般性逻辑及其风险所特有的“飞去来器效应”。〔37〕同上注,第36—40页。同时,从风险的总体性来看,当人们在面对现代文明和应对风险全球化的过程之时,虽然在某些生活领域,现代性降低了风险的总量,但也不免导入一些前所未有,却又全然无知的新型风险。〔38〕参见[英]安东尼·吉登斯:《现代性与自我认同》,赵旭东、方文译,生活·读书·新知三联书店1998年版,第16—23页。可见,现代风险与社会发展是相互并存、相互共生,且相互促进和成就的。

“风险”“(灾害)突发事件”“危机”是中国灾害管理研究的三大核心概念,而风险累积所形成的递进效应构成了三者之间逻辑关联的关键因素,那么基于中国问题的灾害管理分析框架便是建立在这一概念结构和关联的基础之上的。

从剩余概念的定位上来看,灾害是应急管理的传统概念,其形成是自然和社会相互作用的结果,由此被定义为由于自然或社会的原因而引发的对人类造成损害的自然事件。〔39〕参见陈业新:《深化灾害史研究》,载《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》2015年第1期,第86—93页。对于这一认识的早期研究是将人们防灾减灾的视线从对自然灾害诱因研究和灾害防御体系扩展到人类对灾害的行为反应,即可以通过调整人类行为而减少灾害的损害和影响。〔40〕Bevere L.et al.,Natural Catastrophes and Man-made Disasters in 2014,Swiss Re 2014.突发事件是并未得到严格界定的学术用语。但是,我国现行立法(即《突发事件应对法》)已经将其纳入法律规范性术语范畴,并给出了较为明确的定义,其可以高度地涵盖为“社会秩序正常运行的例外情形”。〔41〕参见童星、张海波:《基于中国问题的灾害管理分析框架》,载《中国社会科学》2010年第1期,第132—146页。“危机”这一基本概念是由赫尔曼首次提出并纳入了学术研究的领域之内,仅指:一是作为一种非正常状态对决策者的目标有所威胁;二是在非正常状态改变之前有相应的反应时间。〔42〕Frangou C,Crises in Foreign Policy Making:A Simulation of International Politics,Judicial Protection of Human Rights at the National and International Level:International Congress on Procedural Law for the Ninth Centenary of the University of Bologna(September 22-24,1988).A.Giuffrè,1991.同时也有学者提出,危机是一种威胁着社会运行体系和基本架构的事实状态,在时间层面和空间层面均具有不确定性。〔43〕Michal Tamuz,Book Reviews:Coping with Crises:The Management of Disasters,Riots and Terrorism by Uriel Rosenthal,Michael T.Charles,Paul't Hart,36(3)Administrative Science Quarterly 501-504(1991).当然,也有国内学者从后果的角度对危机的概念进行诠释,其将危机视为紧急状态,危机的出现会对人财物和环境等社会因素造成严重的威胁,长时间影响社会秩序的有效运行,并且不在政府常规的管理秩序范围内。〔44〕参见张成福:《公共危机管理:全面整合的模式与中国的战略选择》,载《中国行政管理》2003年第7期,第6—11页。可见,被立法所采用的“突发事件”一词在一定程度上替代并扩充了“灾害”的概念及内涵,取代了“灾害”一词被纳入法律和政治术语当中,并将关于灾害的各种分类都用“突发的各类事件”予以替代。“危机”作为社会事务的情境,其长时间、高危险的特性已然成为人类生活世界的一部分。“风险”则由于不确定性概率的可预见性不足无法单独对接精准的管理措施,但其作为风险社会的基础性概念和要素,已经上升至了一般性范畴,无处不在地渗透于社会事务的方方面面。

从核心概念的相互关系上来看,“风险”与“(灾害)突发事件”和“危机”之间存在着依次递增的逻辑关系。就风险和危机之间的逻辑关系来看,风险应处于危机之前,两者存在着潜在的因果关系,引发危机的根本原因在于风险累积。〔45〕参见张海波:《风险社会与公共危机》,载《江海学刊》2006年第2期,第112—117页。在此基础上,童星教授就“风险”与“(灾害)突发事件”和“危机”的相互关系做出了界定:一是风险与危机之间有着潜在的因果关系,只有通过突发事件,这种隐性因果才能转为显性因果;二是风险是引发危机的根本因素,危机也是风险真正的后果,而非突发事件;三是风险累积的程度决定了突发事件和危机严重的程度;四是风险属性决定了突发事件的属性,突发事件本身是一种风险的消减,在风险向危机过渡期起到的是“减震器”的作用;五是在突发事件应对中,对风险的规制决定了风险累积后的走向。〔46〕见前注〔41〕,童星、张海波文。

可见,风险潜藏了可能发生损害的不确定,本质上是一种未能发生或即将发生的可能性,这种可能性的概率在一定程度上是可以计算的。突发事件(灾害)的属性则受制于风险的属性,是风险累积于一定程度的外化表现,其所表现的是社会秩序的偶然性例外,并不会根本性地颠覆社会的基本秩序。但风险的累积不断加重,却又未经突发事件所外化,此时某一社会领域的危机就会出现,在一定程度上将引发社会秩序的重塑与变更。在某种意义上,突发事件的发生是消解风险向危机转化的重要节点。〔47〕同上注。“风险”作为“突发事件”和“危机”的逻辑起点,因具备不确定性概率的可计算性,使其具有了可量化、可磋商以及社会性等多种特征。

综上,作为双重响应体系元规制对象的“风险”,其累积的方式、速率、程度都是构成响应标准的基础要素。因此,“运动”状态下的“风险”也是不同响应体系功能界分的参照物。

首先,预警响应体系的目的在于有效地预防和避免突发事件的发生或发展。〔48〕参见戚建刚、杨小敏:《“松花江水污染”事件凸显我国环境应急机制的六大弊端》,载《法学》2006年第1期,第25—29页。“预警监测—信息评估—预警发布—预警响应”则是预警响应体系的基本运行结构。预警监测的内容主要有两个方面:一是风险累积的程度,二是风险累积的速率。风险累积的程度大概率决定了突发事件发生后的危害性,而风险累积的速率则大概率决定了突发事件发展的速度。那么,两者结合作为标准所区分的等级就代表着预警响应的等级。正如《突发事件应对法》规定的确立预警标准的依据,即“紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度”,这种可能的程度与发展的态势恰好契合了作为突发事件或是危机诱因风险的属性及其运动的方式。同时,风险概率的可计算性理论也使其具备了作为预警标准、预警评估和预警分级对象的基本条件。也就是说,不同种类和层次的预警响应等级意味着不同类型风险累积程度和速率,依据不同等级所引发的预警响应措施应当能够有效消减或减缓风险的累积。那么,这也就意味着预警响应体系中权力运行的张力和轨迹与风险正负递进之间存在着此消彼长的关系。可见,无论风险累积是否通过突发事件或危机的形式爆发出来,或是已经出现了突发事件或是危机,作为基础构成要素和诱因的风险,其积累量的消除或积累率的减缓都是预警响应体系规制的主要目的。

其次,“事件分级—应急响应”是应急响应体系的基本运行结构。基于事实和损害所确立的响应标准,决定了应急响应体系直接面对的是既定现状,目的在于消除和控制事态。〔49〕见前注〔41〕,童星、张海波文。从风险递进效应来看,突发事件的发生是风险累积向危机转化的“报警器”和“缓震器”。但以既定事实为标准的应急响应体系却并不以风险消解为要旨,很难从根本上解决“风险—危机”的转化问题。因此,由于突发事件本身所引发的社会安全性危机和政治合法性危机才是应急响应体系建构的直接动因。那么,应急响应体系的功能定位就在于减缓或消除突发事件本身所具有的危害性,而非风险累积所带来的危害可能性。

由此得出以下结论:

其一,双重响应体系的功能调和。在实践层面,突发事件本身兼具潜在风险与现实危险的双重特性,而潜在风险与现实危险之间往往存在时间落差。此时,双重响应体系便具有功能调和的余地——即预警响应开始适用于某突发事件潜在风险的累积阶段,随着现实危险出现预警响应的扩权职能便逐渐缩减直至让渡于应急响应,但预警响应仍旧可以为监测风险保留其信息公示的基本职能。

其二,双重响应体系适用场景的理论概化。(1)对于那些风险累积程度较低、速率较慢,并且不存在其他衍生性风险的突发事件,预警响应体系的信息公示意义大于扩权性功能意义,应当适用应急响应体系。例如:大多数非人为的自然灾害直接适用应急响应体系的效果较好,2008年南方冻雨雪灾、汶川大地震的应急效果就是很好的证明。(2)对于风险累积程度较深、速率较快的突发事件,应同时适用预警响应体系和应急响应体系,并且越早适用预警响应体系效果越好。例如:在公共卫生事件当中,如果能够对潜在风险源进行监测并预警,风险累积的程度和速率都能够得到有效的减缓,从而减少突发公共卫生事件或防止危机的发生。(3)对于风险累积的程度和速率基本等同于突发事件发生等级的情况,应直接适用预警响应体系。例如:在我国重污染天气应对中,借助于气象灾害领域成熟监测预警技术,政府能够准确预测未来可能发生的重污染天气状况,并直接依据预警级别采取相应措施。

五、法治化建构:双重响应体系的立法架构与完善

在现代社会不确定性突发事件日益增多的情况下,紧急状态的常态化已经成为现实。尤其是新冠肺炎疫情的全球蔓延,各类社会风险的不确定性进一步加剧了对“紧急状态”常态化应对的需求。整体法律秩序的运行随时都有可能切换为以应急为中心的新法律秩序。基于双重响应体系的扩权治理便构成了社会治理一般模式,公权力“缩放”间的弹性和张力进一步加强。当然,遵循法治社会基本原理的突发事件应对方针,既是保障双重响应体系回归实践理性有效指导应急实践的法制基础,也是防止公权力常态化扩张从而侵犯私权的法治保障。

(一)《突发事件应对法》中双重响应体系的立法架构

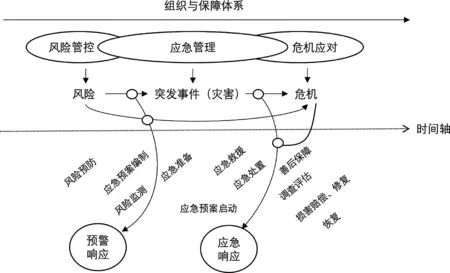

风险递进效应塑造的理论模型为突发事件应急管理体系搭建了分析对象上的理想类型。双重响应体系的扩权结构和逻辑关系则为应急管理制度的治理效果提供了有效理论平台。基于此,突发事件应急管理体系中的各要素(选取《突发事件应对法》和应急预案中的关键词为代表)与上述理论交互,便形成了如下的立法架构(详见图1)。

图1 双重响应体系的立法架构

根据图1中的立法架构,我们可以得出以下基本命题:

命题一:突发事件应急管理制度的组织与保障体系始终贯穿于突发事件应急管理的全过程。

命题二:“应急管理往前可以延伸至风险治理,往后可以延伸至危机管理”,〔50〕张海波:《中国总体国家安全观下的安全治理与应急管理》,载《中国行政管理》2016年第4期,第131页。但突发事件应急管理体系在过程上并不过度延伸,旨在为前后两个过程留存必要的制度空间。

命题三:突发事件应急管理制度从预防到恢复的各项机制在时间轴上呈现出递进关系,且始终围绕着预警响应和应急响应两大扩权机制,但并未被两者分割。

命题四:预警响应体系可以独立地完成“风险—突发事件(灾害)”或“风险—危机”应对的过程。

命题五:预警响应与应急响应有着共同的扩权治理功能,两者既可以作为“阶段性结构”适用,也可以作为“异质性结构”适用,可以使应急管理实践在不脱离规范的基础上,对不同类型的扩权结构择优适用。

(二)《突发事件应对法》中双重响应体系的立法完善

在理论层面,双重响应体系的立法架构明确了制度机制间的逻辑、结构、体系以及内在关系,对外明确了其与风险管控和危机应对的基本关系,以此构成审视突发事件应急管理体系于《突发事件应对法》的“内外”视角。《突发事件应对法》作为应急管理体系的初始性和基础性法律规范,其应当是双重响应体系规范表达的文本载体。目前,该法主要是以公权力的快速施行以及合法有效应对突发事件为宗旨,其所采用的是一种基于政府效能的单项思维逻辑,即当遭遇突发事件时,政府应当如何才能快速有效化解危机、减少危害。〔51〕参见张帆:《论紧急状态下限权原则的建构思路与价值基础——以我国〈突发事件应对法〉为分析对象》,载《政治与法律》2020年第1期,第116—127页。而其中所确立的预警响应体系和应急响应体系正是公权力快速施行的双重通道,即通过等级划分的形式实现对政府行政行为的赋能。因此,规范层面有必要以双重响应体系的“异质性”关系为引导,以功能调和以及场景化的理论概化为依循,对立法的相关条款进行完善。具体的立法完善意见如下:

第一,“应急预案”相关条款的修改。法律是一种抽象性的普适性规则,难以对具体场景下的行为规则进行详细的设定。应急预案作为一种处置突发事件的工作方法,〔52〕参见林鸿潮:《〈突发事件应对法〉修订研究》,中国法制出版社2021年版,第93页。在实践中成为弥补立法局限性的另一规范性文件,具体化了突发事件应对过程中的行为规则。那么,明确应急预案中预警响应与应急响应的双重结构,是双重响应体系从规范走向实践的首要前提。目前,《突发事件应对法》第18条明确了应急预案的基本内容,即组织指挥体系与职责、预防与预警机制、处置程序、应急保障措施以及事后恢复与重建。在既有规范表达中很难看出在事实层面存在的双重响应体系。因此,建议将预防和预警机制修改为“预警响应”,将处置程序和应急保障措施修改为“应急响应”。理由如下:首先,无论是双重响应体系“异质性”关系的设定,或是功能调和与理论概化的落地,均需要在场景化的应急预案中实现规范化表达和制度化空间;其次,预警响应与应急响应是行为体系的简略性表述,其包含了制度运行的全过程要素,即预警响应包括突发事件预防预警机制的全流程,应急响应则包括了突发事件发生后应急处置、应急保障等过程;最后,有必要在基本法层面明确双重响应体系的规范表达,并与国家层面的应急预案达成用语的一致性,从而契合实践层面双重响应体系的行为逻辑。

第二,“预警响应”相关条款的修改。《突发事件应对法》第44条和第45条规定了不同级别预警后县级以上人民政府应当采取的响应措施,大致分为三级、四级警报和一级、二级警报两种类型。从目前的法律条文来看,预警后的响应措施基本上要表达的是一种预警状态下的政府职责,并未涉及公权力对私权利的某种强制措施。而实践层面预警响应扩权则来源于应急预案对公权力的创设。〔53〕应急预案在本质上是各种应急法律规范的具体执行方案,通过对国家和省级预案的相关内容分析发现,现有的应急预案创制、补充了大量的法律规范并用于弥补立法缺陷,事实上已使预案异化为应急法律体系的一部分。见前注〔16〕,林鸿潮文。也就是说,第44条规定了“启动应急预案”,使得预警响应的因果链条呈现出“预警级别—应急预案启动—权力扩张”的实践表象,但在立法层面并无直接的合法性来源。这也就意味着在突发事件应对的基本法层面,预警响应的扩权结构无法在具体场景下实现对应急响应扩权结构的替代或衔接,进而导致突发事件应对的实践逻辑完全脱离了基本法的规范预设。因此,建议将第44条规定的“启动应急预案”修改为“启动预警响应”,以对接应急预案中预警响应的相关规定。同时,在立法中明确:“县级以上人民政府应根据突发事件的预警等级,根据应急需要采取法律、行政法规和国务院规定的强制性措施。”由此为预警响应中有关限制私权利措施的相关规定预留立法空间。

第三,“应急响应”相关条款的修改。《突发事件应对法》第48条规定,政府依照有关法律、法规、规章的规定采取应急处置措施。事实上,应急响应体系下的扩权治理职能很大程度来源于应急预案的授权。但应急预案从性质上来看不属于法律、法规、规章的类型,显然无法对应急响应下的公权扩张和私权克减提供合法性的保护。因此,建议将“国务院规定”纳入应急响应状态下政府可依照的规范性文件当中。同时,建议在《突发事件应对法》第49条和第50条关于政府可以采取的应急处置措施条款中,增加“启动应急响应”的表述。一方面在基本法层面形成明确的双重响应体系;另一方面能够与应急预案中应急响应措施进行有效对接。

第四,“附则”中准用性规则的增设。显然,关于双重响应体系的应急预案相关内容与“启动预警响应”和“启动应急响应”的立法完善,无法形成制度运行的合法性闭环。因为应急预案从性质上来看并不属于法律、法规、规章的类型,无法对应急响应下的公权扩张和私权克减提供合法性的保护。此时,在《突发事件应对法》的附则中对国家级和省级的总体应急预案和专项应急预案设置一条准用性规则尤有必要,即明确双重响应体系启动的多重选项。因此,这一条款的立法表述可以为:“本法第48、49、50条规定的情形,如果国家级或省级的总体应急预案或专项应急预案中有规定的可以从其规定。”

六、结 语

“紧急状态之下的合法性环境由应急法律制度所主导和支配。”〔54〕郑玉双:《紧急状态下的法治与社会正义》,载《中国法学》2021年第2期,第114页。突发事件应对中的双重响应体系正是紧急状态下公权力合法实施的制度场域。实践逻辑表明,规范预设的“阶段性”关系无法为突发事件应对中的政府扩权治理行为提供有效的合法性保护。那么,符合实践要求的“异质性”关系,以及由此形成的双重响应体系的功能调和与适用场景的理论概化,则为双重响应体系实践理性的回归奠定了基础。在此之上,立法完善所要做的便是实现关系与创造条件,进而在当政府把应急作为第一职能,社会成员把服从政府应急管理作为第一法律义务之时,双重响应体系能够有效服务于这一法律秩序的转换或是新法律秩序的实行。