京津冀协同发展下科技成果转移转化现状、问题及提升路径研究

◎文/王 浩 赵红美 陈 华 滕 健

作为早期推进区域协同创新的核心示范区,京津冀创新资源丰富、产业基础雄厚,是我国政治、经济、文化最为活跃的区域之一。2021年,北京发布《北京市推进京津冀协同发展2021工作要点》,旨在从创新链、产业链、供应链高效推进与天津、河北的对接协作,构建新经济、新业态、新模式下的科技协同创新共同体。随后,天津与河北相继发布《天津市科技创新“十四五”规划》《河北省科技创新“十四五”规划》,提出强化以京津冀为引领的开放协同创新生态圈,加速融入全球创新网络和“一带一路”科技创新共同体。

近年来,京津冀地区的科技成果转移转化取得较大进展,但与国内外发达经济区域相比,其一体化、协同化、市场化水平偏低,科技创新与经济发展仍存在较大的不平衡。新经济背景下,如何抓牢京津冀科技协同创新这个“牛鼻子”,最大化激活科技成果转移转化能力,加快转化为经济社会发展的现实动力,是所有科技工作者绕不开的课题。

一、京津冀协同发展背景下科技成果转移转化现状分析

(一)科技投入与创新产出

科技投入方面,2019年京津冀地区R&D经费为3263.3亿 元,比 上 年 增 加400.4亿 元, 全 国 占 比14.74%。其中,北京R&D经费为2233.6亿 元,占 京 津 冀R&D经费总量的68.4%;天津、河北分别占比14.2%、17.4%。京津冀三地R&D经费的投入强度分别为6.31%、3.28%、1.61%,其中京津远远高于全国平均水平。

科技产出方面,京津冀地区高水平科技论文数2019年 增至23万余 篇;专利申请数增长到40余万件。以每万人口(常住人口)有效专利数计算,北京由2018年的111.9件增加至132件,同比增长18.0%;天津由2018年的20.6件增加至22.3件,同比增长8.25%;河北由2018年的3.3件增加至3.8件,同比增长15%。数据显示,京津冀三地科研合作网络呈现良好发展态势,2019年科研合作网络密度首次达到1.00,北京与天津的双核地位更为显著。

(二)技术交易

《2020年全国技术市场统计报告》数据显示,京津冀地区全年输出技术合同104318项,成交额为6985.7亿元,占全国输出技术合同成交总额31.2%;吸纳技术合同87738项,成交额为4268.9亿元,占全国吸纳技术合同成交总额的19.1%,见表1所示。

表1 京津冀技术交易流向概况(2019年)

相关数据表明,京津冀地区技术输出总量明显高于技术吸纳,技术交易集中于城市建设与社会发展、电子信息、新能源、高效节能技术等领域。其中,北京输出技术合同成交额占全国总额的25.4%,居全国第一;吸纳技术合同成交额占全国14.4%,居全国第一。北京输出天津的技术合同1815项、成交额68.6亿元,同比增长104.2%。河北吸纳北京的技术合同3093项、成交额214.2亿元,同比增长10.5%。三地技术合作网络日益完善,技术交易总量显著增长,京冀技术合作大幅加强。

(三)创新平台载体

截至2020年初,京津冀建有国家级企业技术中心207个、国家级火炬计划平台55个、国家级科技企业孵化器462个、国家备案众创空间949个、国家级高企36814家,详 见 表2所 示。2020年9月,京津冀科技成果转化联盟在天津滨海新区正式揭牌,将制定有利于新技术、新产品流通和高新技术企业联动政策,开拓三地统一技术市场,使新技术、新产品在三地间顺畅流通,促进技术跨区域流动加速。各类创新平台载体效能发挥显现,有效支撑了区域内创新创业发展。

表2 京津冀科技创新平台概况(2019年)

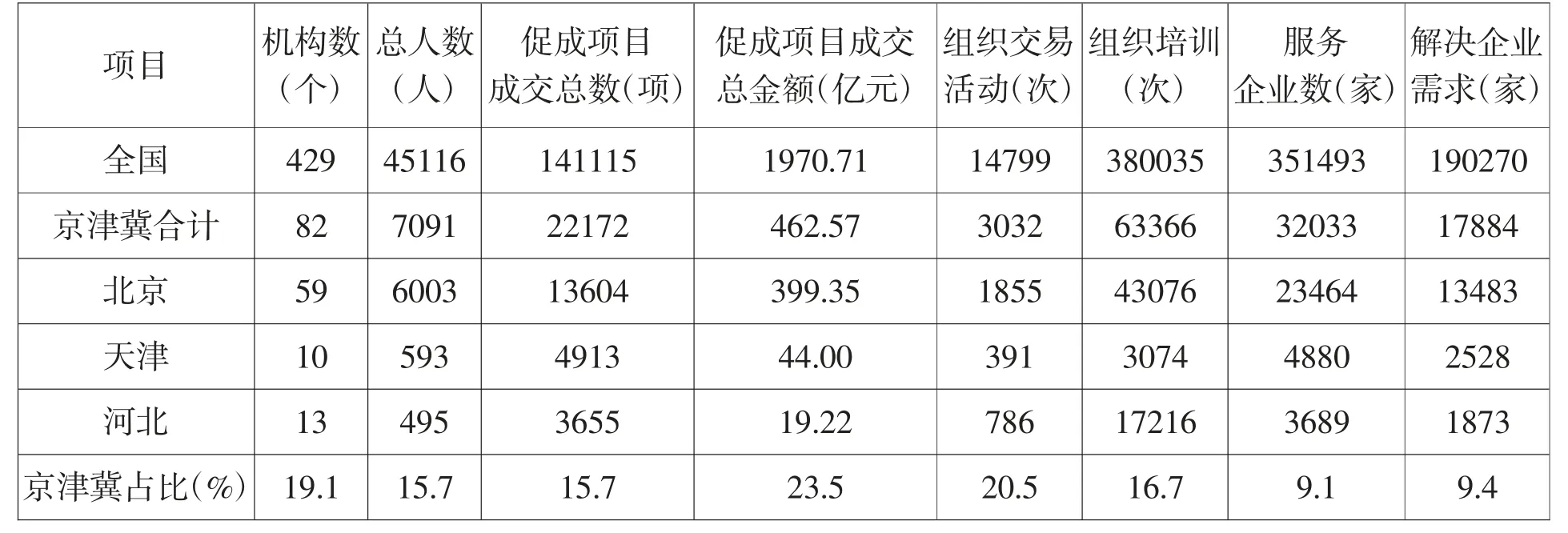

(四)技术转移机构

作为科技成果转移转化不可或缺的重要组成部分,技术转移专业机构、专业人才是科技成果供需双方沟通的关键纽带。《中国火炬统计年鉴2020》数据显示,京津冀三地的技术转移机构共82家,专业人才7091人,促成项目22172项,成交总金额462.57亿 元,如 表3所示。京津冀三地的技术转移机构从人才、服务企业等各方面,存在较大的差异。在技术转移机构数方面,津冀两地技术转移机构均不足北京1/4,技术转移机构人员不足北京1/10;在服务企业方面,京津冀服务企业数量和解决企业需求数量不足全国1/10;在组织技术转移培训方面,天津培训次数明显低于北京与河北。

表3 京津冀技术转移机构概况(2019年)

二、京津冀协同发展背景下科技成果转移转化存在的主要问题

(一)科技协同发展服务体系有待完善,成果区间转化不够顺畅

随着国际科技创新中心建设地深入推进,北京科技成果不断涌现、快速转化,但未对津冀两地起到预期的带动效果。2019年北京流向津冀的技术合同4908项,成交额282.8亿元,仅占北京流向其他省市技术合同成交额的9.9%。这与粤港澳、长三角地区科技成果转移转化率相比存在一定差距。这主要是由于京津冀地区内技术、资本、人才及产权等创新资源与要素的流动性不高,技术转移和科技成果转化协同发展的服务体系不够完备。北京的创新要素、创新资源结构和津冀的产业结构匹配度较低,三地的创新链、资金链、产业链、人才链、政策链缺乏有效链接和融合。京津冀互联互通的技术交易网络尚未成熟,成果转化的有效激励机制不统一,成果转化收益分配成为各部门难以突破的壁垒。这造成了京津冀地区落实科技成果服务政策存在差距,科研人员转化成果效率不高、科技成果在区间转化和承接不够顺畅,出现大量外溢现象。

(二)新型科技成果转化评价标准不成熟,评价机制不够健全

科技成果评价是科技活动的核心导向。《科技成果经济 价 值 评 估 指 南》(GB/T39057-2020)出台后,京津冀地区的科技活动创新成果评价大多聚焦其经济价值,不够重视其技术价值、社会价值、科学价值、文化价值等,科技成果考核维度较为单一。此外,目前评价导向与科技创新规律吻合度不高。一方面,高校科研人员难改以论文数量、影响因子、专利产出等为重要指标的机制,花费大额成本产出“成果”不能满足企业发展、产业进步的真实需求,导致科技成果转化效率不高。另一方面,津冀普遍存在具备研发条件企业在高校附近设立寻找技术需求的机构,以便了解和对接高校成果,浪费了不必要的财力。因此,亟待探索符合京津冀地区产业化规律的科技成果转移转化评价标准,健全市场化的评价制度,对有切实需求的科技成果展开社会化评价,体现科技成果真实价值。

(三)专业服务机构与人才短缺、分布不均衡,供需侧服务效率不够高

科技成果转移转化首要问题即解决成果供需双侧的信息不对称问题,该问题本质是依托于专业服务机构和专业人才对供需双侧企业需求“精准挖掘和描述”。当前,京津冀地区的技术转移专业服务机构、技术经纪人才、服务企业等方面均存在较大差异(详见表3)。河北、天津的专业服务机构与专职技术经纪人数量短缺、分布不均衡,且多数技术经纪人是“半路出家”,知识体系单薄、业务能力“偏科”。在重大成果转移转化过程中,单个技术经纪人甚至是技术转移机构可能不足以独立完成整个项目,为科技企业供需双侧提供全面、高效、专业的成果转移转化服务难度较大。此外,京津冀三地专职技术经纪人培训体系也表现出一定差异,在经纪人的引进、培养、考核、激励、保障等各环节政策支持力度不同,尚未形成成熟的行业生态。

三、京津冀协同发展背景下提升科技成果转移转化的路径

(一)加快构建京津冀科技成果转化协同发展体系,促进科技成果区间转化

一是充分发挥京津冀地理毗邻的先天优势,加速布局“京津研发、河北孵化转化产业化”协同发展局面,构建科技协同创新共同体。加快打造以北京与天津、石家庄为合作的创新主轴,以北京与河北环京津地区就近合作的创新网格;加快提升天津、石家庄、雄安等重要节点城市的创新能级,形成一超多核、多级联动的多维网状协同创新合作格局。二是提升京津冀基础设施一体化水平,进一步完善科技成果转化协同服务体系。京津冀协同发展,交通先行。完善区域内高铁、高速等基础设施网络体系,加快布局“轨道上的京津冀”,缩短时空距离,支撑三地创新资源与要素的无障碍高效流动,降低科技合作的交易成本。加快制定京津冀区域科技成果协同转化的配套政策,多渠道搭建科技成果转化多方协同的服务平台,进一步完善科技成果转化协同服务体系,推动建设京津冀资源共享、人才交流、联合攻关、成果转化与产业化的高效协同跨区域科技创新生态,促进区域内科技成果快速转移转化。

(二)加快完善京津冀科技成果转化评价体系,推进全市场化评价制度

一是加快推进制定京津冀成果转化导向的全市场化评价机制。将“五大价值”作为成果转化导向,针对不同行业、性质、阶段、形态的科技成果,不断创新成果在区域内转移转化的方式方法。激发地区各行业、各创新主体在科技成果评价中的积极性,实行“谁委托项目谁负责评价”“谁使用成果谁主导评价”原则。二是弱化政府对无形资产的管理模式、强化监督责任,科学引入第三方的成果转化导向市场化评价模式,促进第三方机构对科技成果进行客观、公正的评价,有效发挥“第三方”角色。三是切实用好对科技成果评价的结果,发挥评价结果的激励作用。明确各类科技评价活动的有效载体,与成果项目、评价机构、评价人才等各方面关联,对成果转化的关键个人、团体和机构给予适当奖励,激发专业机构与科研主体的效能。

(三)加快培育科技成果转化专业服务机构与人才队伍,促进人才要素均衡化

一是加强专业化技术转移机构建设,主要是天津与河北技术转移机构。推动建设区域特色的社会化技术转移机构,针对性地打造更多的行业类、区域类专业技术转移机构;依托高校数量庞大的科技管理人才与一线科研人才,推动并联合京津冀高校与科研院所共建专业化技术转移机构,打通区域内技术经纪人员在编制、岗位设置、职称晋升方面的阻碍,引导科技人才流向技术转移机构。二是扩充专业化技术转移人才队伍,进一步完善专职技术经纪人才培养体系。与先进国家对标,调整专职技术经纪人培养方式、培训师资、课程体系,打造适合地区特色的技术转移人才培养体系。三是加快制定专职技术经纪人扶持与激励政策,培育京津冀地区技术转移生态圈。放宽学术兼职、鼓励学术交流,引导技术经纪人联合其他地区、其他机构的技术转移人员进行跨行业、跨领域的科技成果转化全流程服务,为专职人员的流动“松绑”。

“十四五”时期是我国迈向第二个百年奋斗目标、迈入创新型国家前列的开局期。京津冀协同发展事关民族复兴之伟业,本文分析京津冀协同发展下科技成果转移转化的现状及存在的主要问题,针对性地给出加快构建京津冀科技成果转化协同发展体系、加快完善科技成果转化评价体系、加快培育科技成果转化专业服务机构与人才队伍的提升路径,以期促进京津冀科技成果区间转化、推进全市场化评价制度和促进人才要素均衡化,有效推动京津冀区域科技成果转化为经济社会发展新动能。