血清IL-6,IL-10与非小细胞肺癌患者免疫治疗皮肤毒性的相关性分析

张欣,高洁,张慧勤,孙文,蒋晓东*(1.南京医科大学连云港临床医学院,江苏 连云港 061;.连云港市第一人民医院,江苏 连云港 061)

非小细胞肺癌(non-small cell lung cancer,NSCLC)是肺癌患者的主要病理类型,由于无典型症状以及早期筛查手段未普及等原因,大多数患者在确诊时已处于晚期,预后较差[1]。在过去10 余年,以免疫检查点抑制剂为代表的免疫治疗在提高NSCLC 患者生存预后方面发挥了显著作用,然而部分患者在接受免疫治疗后出现免疫相关的不良反应(immune-related adverse events,irAEs),其中免疫相关皮肤毒性反应较常见[2]。有研究发现一些细胞因子促进irAEs 的发生,并且对irAEs 的发生具有预测作用[3]。白细胞介素-6(IL-6)是一种免疫调节细胞因子,可以由不同类型的细胞分泌产生,在肿瘤细胞生长、炎症反应和自身免疫性疾病等方面发挥重要作用,可以介导不良反应的发生[4]。而白细胞介素-10(IL-10)同样是多功能细胞因子,可以诱导T 细胞失能,抑制NK 细胞的表达,此外,还可抑制组织相容性复合体(MHC-Ⅱ)类分子的表达,与炎症微环境相关[5]。本研究回顾性分析105 例发生免疫相关皮肤毒性反应的患者血清中IL-6 和IL-10 的表达水平,观察不同程度的皮肤毒性患者中IL-6 和IL-10的浓度变化,分析血清IL-6 和IL-10 在NSCLC 患者免疫相关皮肤毒性发生、发展中的临床意义。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019年9月—2021年9月在我院规范接受免疫治疗,且病历资料详细记录发生皮肤毒性的105 例肺癌患者为观察组。观察组纳入标准:① 符合NSCLC 诊断标准;②首次行免疫治疗。排除标准:①合并其他原发性恶性肿瘤患者;②自身免疫系统疾病、血液系统性疾病、严重肝肾功能障碍患者。本院同时期正常体检者55 例为对照组。其年龄、性别及体质量指数均与观察组匹配。本研究经医院伦理协会审核通过(文件批号:KY-20210429001-01),患者及家属签署研究方案知情同意书。

1.2 观察指标

收集NSCLC 患者的临床资料(年龄、性别、吸烟史、ECOG 评分、组织病理类型、临床分期、有无远处转移),免疫治疗前的血清IL-6、IL-10 浓度,发生皮肤毒性不良事件时的血清IL-6、IL-10浓度。由两名有经验的医师进行皮肤毒性分级评价,如有争议则综合第三名医师意见对疗效进行评定。依据中国临床肿瘤学会免疫检查点抑制剂相关的毒性管理指南(2019 版)将皮肤毒性分级为轻度毒性(G1)、中度毒性(G2)、重度毒性(G3)[6]。

1.3 检测方法

使用EDTA 抗凝管采集正常人及患者空腹静脉血6 mL,轻柔上下颠倒混匀,4℃、1500 g 离心 20 min,小心吸取上清液。采用酶联免疫吸附试验(ELISA)法按照ELISA 试剂盒(上海广锐生物科技有限公司)说明书检测血清IL-6 和IL-10 的浓度。

1.4 统计方法

采用SPSS 26.0 软件分析,计量资料均以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用独立样本t检验。计数资料以例(%)表示,组间比较采用χ2检验。应用ROC 曲线分析,并计算曲线下面积(AUC),分析血清IL-6、IL-10 及两者联合指标对皮肤毒性分级的预测作用。P<0.05 代表差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 NSCLC 患者与健康人IL-6、IL-10 的浓度比较

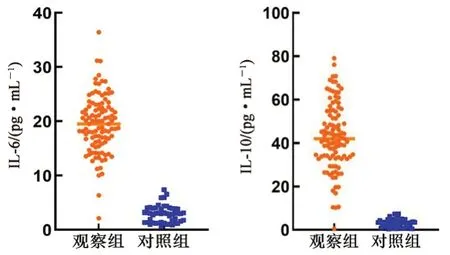

免疫治疗前NSCLC 患者血清中IL-6、IL-10 的水平分别为(19.49±5.29)pg·mL-1和(42.94±15.47)pg·mL-1。而健康群体分别为(2.92±1.57)pg·mL-1和(3.21±1.91)pg·mL-1。经独立t检验,NSCLC 患者的IL-6 及IL-10 表达明显高于健康群体(P<0.05)(见图1)。

图1 NSCLC 患者与健康群体血清IL-6、IL-10 水平比较Fig 1 Serum IL-6 and IL-10 level of NSCLC patients and healthy controls

2.2 血清IL-6 和IL-10 水平在不同临床特征的NSCLC 患者中的变化

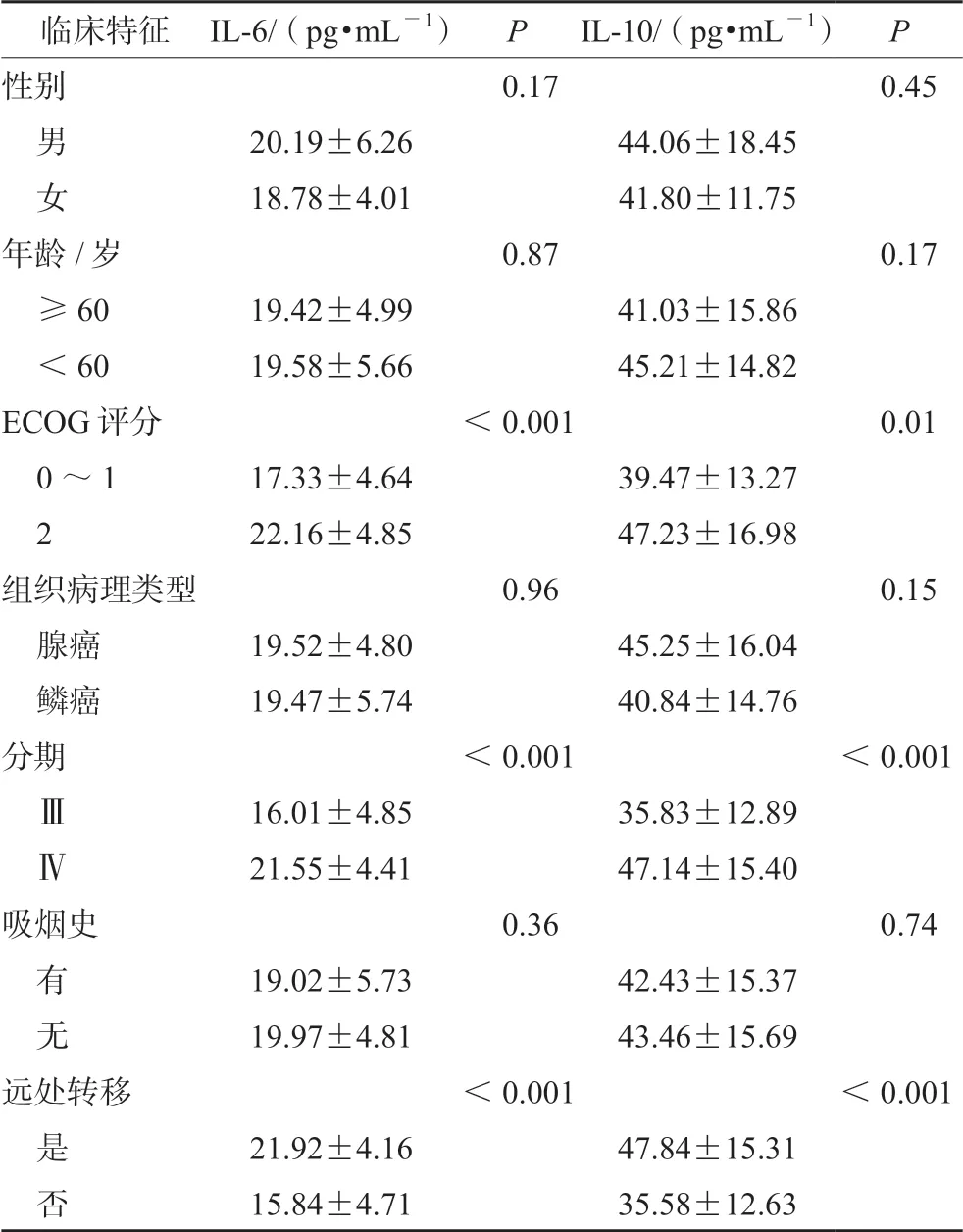

依据患者的性别、年龄、ECOG 评分、组织病理类型、临床分期、有无远处转移、吸烟史进行分组。分析发现NSCLC 患者的IL-6 与IL-10水平与性别、年龄、吸烟史、组织病理类型无明显关系(P>0.05)。ECOG 评分高、分期更晚、有远处转移的患者血清中IL-6、IL-10 的水平明显升高(P<0.05)。结果见表1。

表1 血清IL-6、IL-10 在不同临床特征的NSCLC 患者中的变化Tab 1 Changes in the serum IL-6 and IL-10 in NSCLC patients with different clinical manifestations

2.3 血清IL-6 和IL-10 水平在各皮肤毒性分级组的变化

根据免疫治疗相关皮肤毒性分级标准,观察组的患者可以分为G1 组(26 例),G2 组(46 例),G3 组(33 例)。统计分析发现这3 个亚组接受免疫治疗前血清IL-6 和IL-10 的表达水平无明显差异(P>0.05)(见图2)。在患者接受免疫治疗发生皮肤毒性不良反应时复查IL-6 和IL-10,根据皮肤毒性分级分组进行配对t检验。患者的细胞因子会随着毒性分级有不同程度的变化。其中G3 组的IL-6 和IL-10 水平升高较G1、G2 组更加明显(P<0.05)(见图3)。

图2 各皮肤毒性分级患者免疫治疗前IL-6 和IL-10 水平比较Fig 2 Serum IL-6 and IL-10 level of each dermal toxicity grade before the immunotherapy

图3 各组血清IL-6 和IL-10 浓度免疫治疗前后的变化(*P <0.05)Fig 3 Change in the serum IL-6 and IL-10 concentrations before and after the immunotherapy in both groups(*P <0.05)

2.4 血清IL-6 和IL-10 水平对皮肤毒性的预测价值

根据皮肤毒性管理指南,G3 及以上情况建议暂停免疫治疗。本研究当中以G3 为阳性组,G1/G2 为阴性组绘制免疫治疗后IL-6、IL10 表达的ROC 曲线,并采用SPSS 26.0 软件对这两个指标进行综合回归,建立Logistic 评估模型获得预测概率后进行ROC 分析。结果见表2。

表2 ROC 曲线分析结果Tab 2 ROC curves

3 讨论

肺癌的发病人数及死亡人数均占中国恶性肿瘤患者的首位,其中NSCLC 患者约占肺癌人数的85%,并且患者大多处于中晚期才被确诊,而发生远处转移的患者5年生存率仅有6%[1,7]。近年来,免疫治疗因为毒性小、疗效好等优点在NSCLC 综合治疗中的地位日渐突出,已被批准用于治疗晚期NSCLC 一线、二线治疗,并且晚期的NSCLC 接受放化疗以后接受免疫治疗仍能使临床获益[8]。免疫治疗主要是通过重新激活机体免疫系统发挥杀灭肿瘤的作用,但是打破免疫系统平衡会累及正常组织从而导致irAEs 的发生。皮肤毒性是最常见的irAEs 类型,40%以上的NSCLC 患者在接受免疫治疗后会出现皮肤毒性反应,影响患者生活,并且增加心理负担[6,9]。它的发生机制尚未完全清楚,有研究认为irAEs可能与自身免疫耐受、正常组织和肿瘤细胞存在共同抗原、产生自身抗体、直接结合正常细胞表面表达的免疫检查点分子激活补体以及炎性因子的水平增加有关[10-12]。

尽管有研究报道免疫相关皮肤毒性大多数为轻度且有自限性的,但仍有一些严重事件发生,干扰免疫治疗的疗效或需要终止治疗,甚至导致患者死亡[11]。因此,寻找有效的预测标志物协助临床医师提前识别重度皮肤毒性的患者,及时进行干预以及调整治疗方案等十分必要。

血清IL-6、IL-10 是重要的炎症细胞因子,可以反映机体炎症病变程度。IL-6 既可以由淋巴细胞产生,也可以由非淋巴细胞合成。IL-10 也是由B 细胞、单核细胞、巨噬细胞等细胞分泌的一种多效细胞因子,可从多个通路影响机体免疫反应。这两个细胞因子在维持体内细胞因子平衡状态具有重要作用。本研究对发生免疫相关皮肤毒性的NSCLC 患者在治疗前后的血清中IL-6、IL-8 浓度变化进行分析。发现各皮肤毒性分组的患者在接受免疫治疗前血清IL-6 和IL-10 的表达水平并无明显差异;在接受免疫治疗后,患者IL-6、IL-10 表达水平均较治疗前升高,并且毒性分级越高,IL-6 和IL-10 的升高会更加明显。既往研究发现 IL-6 依赖 JAK/STAT3 信号通路诱导炎性基因的转录,从而加重机体炎症反应。通常在irAEs 发病早期IL-6 会显著增高,在发生G3及以上级别irAEs 患者的血清IL-10 的表达明显升高[13-15]。

在本研究条件下发现细胞因子IL-6、IL-10的高表达与NSCLC 患者的高肿瘤负荷有关,并且,IL-6、IL-10 的水平变化幅度与免疫相关皮肤毒性级别相符。因此,在NSCLC 患者免疫治疗过程中动态监测细胞因子IL-6、IL-10 的水平变化有望预估不良反应的严重程度,为临床诊治提供科学依据。但是本研究样本量较少,可能会降低研究结果的可靠性,后续需要多中心、大样本的临床研究进一步支持验证。