太阳崇拜与三星堆神权信仰体系的构建

张思琪

引言

三星堆神权信仰体系的构建是研究三星堆文化的重要基础,通过对三星堆众多信仰进行寻根溯源,可以发现三星堆的信仰虽然繁杂多样,但都有着相同的核心内容,即太阳崇拜。新石器时代之后,太阳对人类的生产活动产生了直接影响,于是人类开始思考太阳的奥秘,并将其神秘化与人格化,再以祭祀礼仪待之。西方自然神话学派的代表人物麦克斯·缪勒(Max Muller)提出:“人类塑造出的最早的神是太阳神,最早的信仰是太阳崇拜。作为一切神话的核心,太阳神话派生出了其他诸多神话。”[1]因此,古蜀先民看似杂乱的信仰,其实都是在表达最为核心、最为重要的信仰——太阳崇拜。以太阳崇拜为核心,可以构建出一个清晰的三星堆神权信仰体系,从而深刻理解古蜀先民诸多信仰符号的文化内涵与内在联系。

一、青铜神树信仰体系的解构

古人的神话宇宙观中,太阳东升西落并不是一种客观存在的规律,而是神话生物运动的结果。例如《山海经》中对太阳神话的记载,便是以神鸟为载体、以神树为依托展开的。《山海经·海外东经》载:“汤谷上有扶桑,十日所浴,在黑齿北。居水中,有大木,九日居下枝,一日居上枝。”[2]179《山海经·大荒东经》载:“汤谷上有扶木,一日方至,一日方出,皆载于乌。”[2]209而《楚辞》中的太阳与神树也是关联在一起出现的,“暾将出兮东方,照吾槛兮扶桑。”[3]13“暾”即是太阳。由此可知,在中国古代的神话传说中,太阳被神化为金乌神鸟的形象,神鸟往返于汤谷之间,完成昼夜交替与时空轮转。正如叶舒宪先生所言:“太阳崇拜之所以出现,其最为原始的、本质的原因在于人类能够通过对太阳运动规则的观察,确立最初的空间意识和思维结构。”[4]217所以神鸟崇拜的实质是太阳崇拜。

被神化为鸟的太阳,在神话中拥有了类似生物的属性。神鸟需要一个居所,于是神树的传说与神鸟并行而出,扶桑、若木与建木等都被看作是神鸟的栖息地,这些神树也成了古人太阳崇拜的重要组成部分。三星堆遗址出土的青铜神鸟和青铜神树也从考古实物的角度证实了文献中对神树与神鸟形象的记载,三星堆遗址出土的青铜神树(见图 1),不同于其他地区出土器物上单纯表现鸟纹或太阳纹的形式,而是构造了一个相对完整的神话生态系统。高大的仿佛直通天际的神树树干上,盘踞着姿态矫健的神龙,蜿蜒的树枝向上伸展再向下低垂,树枝的最高处立着一只神鸟。神树有九条树枝,便有九只神鸟,这样的艺术表现与《山海经·海外东经》中记载的“九日居下枝,一日居上枝”的景象无疑是高度吻合的。青铜神树上攀援的龙,同样是理解青铜神树信仰的重要组成部分,《离骚》载:“吾令羲和弭节兮,望崦嵫而勿迫。”[3]6《初学记》卷一引《淮南子·天文训》曰:“爰止羲和,爰息六螭,是谓悬车。”注:“日乘车,驾以六龙,羲和御之。日至此而薄于虞泉,羲和至此而回六螭。”[5]羲和驾驶六龙,载着太阳往返以完成日月的交替,所以青铜神树上的神龙应表现的是“羲和驭日”传说中的座驾。由此可知,青铜神树不仅是太阳崇拜的重要载体,而且还构造了一个以太阳崇拜为核心的信仰体系。

图1 三星堆遗址出土的青铜神树

除了可以承载太阳神鸟之外,青铜神树的另一重要特征就是其“盖天地之中”的地理位置,即神树所在的区域就是古蜀先民眼中的世界中心。在《山海经》的神话传说中,神树本身就有着不同寻常的神力和神秘的象征意义。《山海经·海内经》记载:“有木,青叶紫茎,玄华黄实,名曰建木。百仞无枝,上有九欘,下有九枸,其实如麻,其叶如芒,太皞爰过,黄帝所为。”[2]13《山海经·大荒北经》载:“大荒之中,有衡石山、九阴山、灰野之山,上有赤树,青叶赤华,名曰若木。”[2]240-241《淮南子·地形训》亦载:“扶木在阳州,日之所曊。建木在都广,众帝所自上下,日中无景,呼而无响,盖天地之中也。若木在建木西,末有十日,其华照下地”[6]221。由此可知,若木、建木、扶桑这些神树在神话传说中已经以太阳居所的地位成为太阳崇拜的重要组成部分,神树与传说中的太皞、黄帝等神人之间的关系愈加密切,神树背后衍生出的太阳崇拜也就愈加高妙。

在古蜀先民的信仰中,神树拥有联通天地的功能,其枝干化为“通天之梯”,神鸟可以栖息在上面,人也可以借此攀援登天。然而,由于古蜀先民没有留存下文字,所以我们难以判断巨大的青铜神树究竟是建木、若木、扶桑中的哪一类,但是与其判断青铜神树究竟属于哪一类,不如将它们看作神树形象的综合产物,因为这些神树都有着承载太阳神鸟和沟通天地的功能,都是古蜀先民对太阳崇拜具象化的表现。如此看来,就不难理解三星堆遗址中出土的青铜神树在三星堆信仰文化中的定位和功能,神树连接天地、沟通神人,巫师借由神树与神灵沟通,神树也因此成为古蜀巫术礼仪中的重要媒介。

二、射日神话与英雄崇拜

十日神话是古蜀先民信仰的重要来源,古蜀先民以后羿的形象与传说为媒介,以英雄崇拜的形式将十日神话表现在艺术创作中。三星堆遗址出土的金杖上刻画了一组人、鸟、鱼的复合图案。图案分为三组,最下一组为两个前后对称的人头,人头戴冠,耳垂佩戴三角形耳坠,人头前后上下各有两周线纹,人头间用勾云形纹饰相隔。上面的两组图案相同,上方为两背相对的鱼,下方为两背相对的鸟,鱼的头部和鸟的颈部压有一穗形叶柄[7]。最下一组的人头图案可能表现的是古蜀巫师的形象,上面两组图案展现的是一只羽箭穿过鱼和鸟的故事画面。鱼和鸟的图像与“羿射九日”的神话似乎产生了某种呼应,而鱼的图案又能与古蜀先王的图腾相应和。考古学家将这件金杖判断为公元前1250 年至前 1100 年的器物,也就是商代晚期,大致对应古蜀文化中的“鱼凫”时代。鱼凫氏来源于早期以鱼和凫为图腾崇拜的两支民族,金杖上的鱼纹和鸟纹也证明了这一点。权杖本身就是权力的象征,而黄金作为贵重金属体现的是对社会财富的占有,象征着经济上的垄断权力[8]。这只金杖的出土也侧面证实了古蜀国是一个集政权、神权、财权于一体的国家,神权是其社会政治文化的核心。

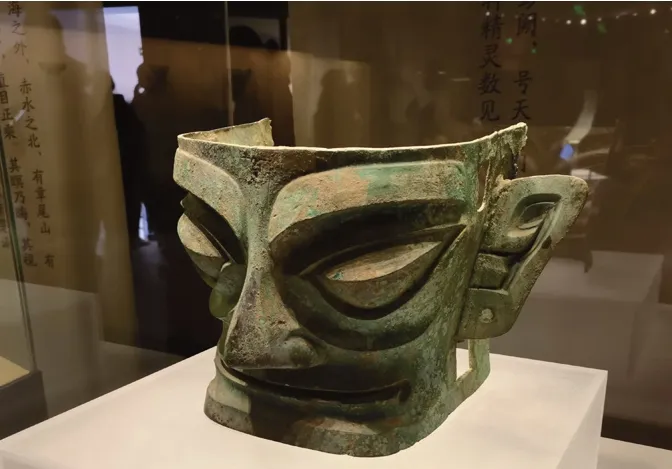

此外,三星堆遗址出土的众多青铜人像与青铜人面都体现了一种不同于古蜀先民面部形象的特征,高大的青铜大立人像(见图 2)和远超正常人面部尺寸的青铜大面具(见图 3)都明显不是在表现现实生活中的人,它们拥有巨大的菱形眼、高挺的鹰钩鼻、扇形的大耳和扁平的嘴唇。除了青铜大面具,三星堆遗址还出土了很多黄金面具(见图 4),这些黄金面具除了拥有和青铜面具类似的面部结构之外,在材质上还有一个重要的特点,即外部光滑,内里粗糙,这表明面具并不是给人佩戴的,而应该是佩戴在祭祀活动中的青铜人像上。在祭祀这样的特殊文化环境中,古蜀先民显然不会用贵重的青铜器去塑造现实生活中的人物形象,所以这些青铜面具表现的是古蜀先民想象中的祖先形象。以夸张的手法为神话中的祖先塑像,并为其佩戴黄金制作的面具,这一行为证实了古蜀先民对祖先崇拜的重视。在古蜀先民的想象中,其祖先要么拥有开国的功绩,要么得道成仙,要么拥有除水害的壮举,所以古蜀先民的祖先无疑是被英雄化、神化的人。在政权、神权与财权高度统一的古蜀国,蜀王不仅是政权的核心,而且是古蜀的群巫之长,拥有联通天地的功能,或者其本身就已经得道而脱离人世。因此,在古蜀先民的祭祀活动中,祖先是祭祀的重要对象。神权信仰体系被古蜀先民刻画在能够象征权力的器物上,暗含了古蜀先民对符号背后信仰力量的尊崇与渴求。可见,在古蜀先民生活的时代,英雄崇拜普遍存在。

图2 三星堆遗址出土的青铜大立人像

图3 三星堆遗址出土的青铜大面具

图4 三星堆遗址中出土的黄金面具

不论是鱼凫还是后羿,其在古蜀先民的神话传说中都以英雄的形象出现。十日神话中的十只金乌是帝俊与羲和之子,《山海经·大荒西经》记载“帝俊生后稷”[2]221,《山海经·海内经》又载:“西南黑水之间,有都广之野,后稷葬焉。”[2]187由此可知,以帝俊为核心的神话体系与西南地区的古蜀国息息相关,而帝俊本身又是南方神话体系中玄鸟的化身,所以三星堆遗址出土的青铜神树和众多铜鸟造型,正是十日神话与神鸟崇拜的具体表现。然而,这种自成体系的十日神话与神鸟崇拜,并非源于殷商或者东夷,而是具有显著的古蜀特色[9]。结合文献中关于帝俊的神话记载和三星堆遗址的考古发掘报告,不难发现,古蜀先民的十日神话源自其对自己身为帝俊后裔的认同,作为神话中金乌的父亲,射日神话也因此与帝俊产生了关联。

神话传说中后羿的身份并不是一成不变的,《淮南子》中对十日神话有所记载,“尧之时十日并出,焦禾稼,杀草木,而民无所食。”[6]318于是尧让后羿射杀九日,仅存一日,万民皆喜。可见,虽然《山海经》中后羿为天神,然而在《淮南子》中已为尧臣,很明显后羿的身份出现了从神到人的转变,并且成为拯救灾害的英雄化身。这样的转变使得神话中高高在上的天神走向了人间,成为可以为人所触及、可以在困顿之时以大无畏的姿态出现的英雄。由此可知,在古史的传说时代,也就是自然会对人类生存产生重大威胁的时代,人类对英雄产生了强烈的渴求,并由此衍生出对英雄崇拜的艺术表达。再回头看三星堆遗址出土的金杖上羽箭穿过鸟颈的图案,正可以用“羿射九日”的传说来解释,这样的英雄崇拜无疑源自古蜀先民对射日神话的美好想象。

三、纵目传说与太阳神话的渊源

古蜀先民对眼睛的崇拜可以追溯到甲骨文中“蜀”字的含义上。“蜀”字最早出现在殷墟的甲骨中,有 20 多种写法,最初是一个大眼睛下接一个蜷曲的身体,而“蜀”字的含义,就是指以眼睛为标志物的这一群人[10]。结合纵目传说中蜀王蚕丛留下的唯一形象特征来看,“蜀”字源于古蜀先民对开国祖先蚕丛形象的描绘。

蜀王纵目的传说是三星堆出土器物的重要文化来源。《蜀王本纪》中记载:“蜀王之名曰蚕丛,后代名曰泊灌,后者名鱼凫。此三代各数百岁,皆神化不死,其民亦颇随王化去。鱼凫田于湔山得仙,金庙祀之于湔。时蜀民稀少。”[11]《华阳国志·蜀志》载:“周失纲,蜀先称王。有蜀侯蚕丛,其目纵,始称王。”[12]从以上文献中可以得出 2 个重要的信息,(1)蜀地先王是“神”非人,在后人的记载中拥有超越自然的力量。(2)纵目是第一代蜀王的重要特征,也是其神性的重要象征。上文提到的三星堆遗址出土的青铜大面具和青铜大立人像都在有意识地强调眼睛在面部的独特表现。受纵目传说的影响,能够代表初代蜀王特征的眼睛成为三星堆青铜人像的标志,巨大的菱形眼睛不仅是视觉的中心,也是纵目崇拜的具象化表现,而眼睛崇拜除了体现在青铜人像上之外,还体现在了青铜器细节处的纹样上。三星堆遗址出土的青铜大立人像头戴花状高冠,冠中间似盛开的花形,两侧似叶,其身着鸡心领左衽长襟衣,后摆呈燕尾形[13]。通过对青铜大立人像服饰纹样的复原与观察可以发现,其高冠上的菱形纹样形似一对变形的巨目,类似这样的菱形眼状纹样遍布青铜大立人像的周身,其长袍的下摆部位也有菱形眼状纹样(见图 5)。不同于立体的青铜雕塑,刻画于青铜大立人像衣摆上的纹样更具平面化和装饰化的特征,其眼睛的形状由内向外,并且向上倾斜,一圈一圈的菱形组成了眼睛的主要特征。不同于同时期殷商王朝青铜兽面上突出的眼睛,三星堆青铜大立人像的纹样虽然尚未形成清晰的轮廓和完整的面部特征,却仍然是以眼形为核心的平面化装饰。

图5 青铜大立人像线描图

三星堆遗址还出土了大量的青铜菱形器物,这些器物有的是完整的菱形,有的被切割成 4 个三角形或 2 个三角形,但是这些菱形器物的共同点是中间都有圆形的突起,三星堆遗址的发掘者将其称为“铜菱形眼形器”。不难发现,这一类青铜器表现的主题都是眼睛,将其与完整的青铜大面具上的眼睛形状相比较,两者之间的差异主要体现在祭祀活动的功能上。不同于作为祭祀主体存在的青铜大面具,这些青铜菱形器物都有孔洞,可能是悬挂于某处作装饰用的。但就信仰文化来说,这些青铜菱形器物的文化功能与三星堆其他完整的青铜面具是一致的,都是太阳崇拜的表现形式。在神话传说中,将眼睛神化为日月十分常见,汉族就有盘古“左眼为日,右眼为月”的说法;湖北长阳有一则神话叫《神龙造天、造地、造人》,故事将管天的阳龙的双眼视为日月[14];拉祜族的民间神话《牡帕密帕》说天神厄莎用自己的双眼做成了太阳和月亮;彝族的创世史诗《梅葛》中说日月是老虎的眼睛变成的;哈尼族的民间创世史诗《奥色密色》说日月是由牛的双眼化生而成的[15]。萧兵先生指出:“原始思维每以‘眼睛’为太阳的意象或表征。”[16]按照神话的思维逻辑来看,三星堆出土的这批青铜菱形器物,即使是以眼睛的形态示人,其表现的依旧是太阳的意象或表征[9]45。《周礼·夏官·方相氏》载:“方相氏掌蒙熊皮,黄金四目,玄衣朱裳。”[17]85方相氏也是以眼睛为主要特征的,并且其眼睛还拥有与太阳一般辟除邪恶的特殊功能,正如王与之的《周礼订义》引郑谔氏所说:“方相四目,则能视四方疫厉所在,无不见也。”[18]可见,这些“目纹”和青铜菱形器物大多寓有以光明辟除黑暗和邪秽的意思。上古文化中,眼睛的文化内涵与太阳紧密相连,甚至拥有与神话中的太阳相似的功能。由此来看,无论是古蜀先民的眼睛崇拜,还是古蜀王蚕丛的纵目传说,他们信仰文化的源头都是太阳崇拜。

四、山陵之祭的信仰源头

三星堆出土的大量玉石器证明古蜀国已经拥有了较为完善的礼仪制度。玉石器不仅是统治阶级身份、地位、财富的象征,也是巫师沟通天地的重要媒介。在媒介之上装饰花纹是古蜀先民表达信仰的重要手段,这一点在同时期出土的商周青铜器中也有所表现,饕餮纹、凤鸟纹、夔龙纹无一不是装饰在承载了重要宗教礼仪价值的青铜器上。在三星堆的玉石器中,壁与璋是祭祀礼仪中最重要的媒介,壁以礼天、璋以祭山,“天山之祭”是古蜀先民沟通天地的主要方式。

三星堆遗址出土的商代晚期“祭山图”玉璋(见图 6),正体现了古蜀先民的山岳崇拜与自然崇拜,“祭山图”玉璋分为上下两幅,共五组图案,正反面对称。第一层是两个并排站立的人像,人像头戴平顶冠,戴有耳饰,双手置于胸前;第二层是两座山形纹样;第三层是近似回纹的几何纹样;第四层是头戴“山”形帽,佩有耳饰,双手置于胸前的跪坐人像;第五层与第二层一样,也是两座山形纹样(见图 7)。玉璋所表现的“山陵之祭”场景,是古蜀先民山岳崇拜的具象化表现。山岳崇拜并非凭空产生,其源头可以追溯至《山海经》。《山海经》中对山岳的记载往往伴随着“日月出入”。《山海经·大荒东经》记载了多座“日月所出”之山:“东海之外,大荒之中,有山名曰大言,日月所出。”“大荒之中,有山名曰合虚,日月所出。”“大荒中有山,名曰明星,日月所出。”“大荒之中,有山名曰孼摇頵羝,上有扶木,柱三百里,其叶如芥,有谷曰温源谷。汤谷上有扶木,一日方至,一日方出,皆载于乌。”[2]204-209《山海经·大荒西经》中记载了多座“日月所入”之山,如“西海之外,大荒之中,有方山者,上有青树,名曰柜格之松,日月所出入也。”“大荒之中,有山名曰丰沮玉门,日月所入。”“大荒之中,有龙山,日月所入。”“大荒之中,有山名日月山,天枢也,吴姖天门,日月所入。”“大荒之中,有山名曰常阳之山,日月所入。”“大荒之中,有山名曰大荒之山,日月所入。”[2]222-228由此可知,《山海经·大荒东经》所载多为“日月所出”之山,而《山海经·大荒西经》所载多为“日月所入”之山,正与太阳东升西落的自然规律相对应。除此之外,更为重要的是,山岳作为日月轮转的起点或终点具有了重要的意义。不可否认,自然崇拜是古蜀先民信仰的重要组成部分,但是深究自然山川之所以能成为古蜀先民“山陵之祭”的对象,则不可避免地要考虑太阳崇拜对古蜀先民的影响。从自然现象的角度来看,太阳升起于山岳之间,但由于古代自然科学条件的限制,古蜀先民无法探究太阳究竟升起于何处。神话中的神树不可触摸,但现实中的山岳却是真实地存于眼前,这让山岳在原本就崇拜太阳的古蜀先民心中有了不一样的地位。作为太阳升起的起点,山岳在古蜀先民心中的地位类似于神话中扶桑、若木等神树之于金乌的地位。因此,古蜀先民的“山陵之祭”是通过对“日月出入”媒介的祭祀,表达对太阳的崇拜,所以“山陵之祭”的本质仍旧是太阳崇拜。

图6 三星堆遗址出土的“祭山图”玉璋

图7 “祭山图”玉璋的局部线描图

五、太阳崇拜的表现与发展

太阳崇拜源于太阳活动对人类产生的积极影响,太阳的存在影响着人类的思维、文化以及农业生产。在大多数脱离了以狩猎和采集为主要生活方式的文化区域中,都不约而同地产生了对太阳的崇拜[4]216。三星堆遗址出土的巨型青铜太阳轮可以看作古蜀先民对太阳崇拜的直接表现(见图 8),这一青铜器在刚出土时被称为“车形器”或“轮形器”,之后才在考古发掘报告中被正式改名为“太阳形器”。孙华先生认为:“将其称作太阳形器是恰当的。太阳器中间的圆泡表现的是太阳本身,外部的幅条表示太阳的光芒,周边的圆环则可能象征着太阳的光晕。”[19]无独有偶,类似这样的太阳形纹样在中国其他地区也有发现。云南沧源出土的新石器时代岩画上的太阳纹描绘了圆圈内有一人,围绕着圆圈有条形的放射状纹样;安徽含山凌家滩遗址出土的新石器时代鹰形玉佩上的太阳纹也是中心一圆,围绕中心圆有三角形的放射状纹样表示光芒,最外面还有一圆表示光晕;浙江余姚河姆渡遗址出土的新石器时代“双凤朝阳”骨雕中对太阳的刻画也是中间一圆,四周用条形放射状纹样表示光晕。三星堆遗址出土的很多铜器挂饰上也能看到类似的太阳纹,可见这样具有放射状光芒的圆形图式拥有普遍的文化意义,象征人类对太阳的原始表现。除了青铜器之外,三星堆遗址还出土了众多圆形玉器。《周礼·春官·大宗伯》载:“以玉作六器,以礼天地四方;以苍璧礼天,以黄琮礼地,以青圭礼东方,以赤璋礼南方,以白琥礼西方,以玄璜礼北方。”[17]54“圭壁以祀日月星辰”[17]58。可见圆壁是祭天礼地的重要法器,玉石本身尊贵的宗教属性,结合其形似圆盘的形状,中间有孔,与太阳的形象相吻合,再次印证了古蜀先民的太阳崇拜。

图8 三星堆遗址出土的青铜太阳轮

金沙遗址作为三星堆文化的延续,其出土的文物在形制、文化和时间上都与三星堆文化一脉相承,因此,在金沙遗址中依旧可以看到清晰的太阳崇拜痕迹。在金沙遗址出土的黄金“太阳神鸟”中(见图 10),四鸟绕日的形象与中心的 12 条弧形芒纹漩涡状图案将崇日、崇鸟的信仰体系完美融合,相较于三星堆遗址出土的青铜太阳轮,这无疑是古蜀先民对太阳形象表现的巨大进步。值得注意的是,从三星堆青铜神树上的青铜鸟到金沙的“太阳神鸟”,古蜀先民对太阳的表现产生了变化。三星堆青铜神树上并没有太阳,而是以鸟代表太阳,这里的太阳与鸟是一体的,信仰体系也是交融的。但是,金沙遗址出土的黄金“太阳神鸟”,太阳与神鸟则是相对独立的两个个体,中心的太阳与围绕太阳的神鸟仿佛将太阳崇拜与神鸟崇拜进行了拆解,但是其形式又是融合的。太阳与神鸟相对独立又相互关联,是对立的也是统一的,这无疑是古蜀先民对太阳崇拜的进一步阐释与表达。虽然不再能如三星堆的青铜神树一般表现十日神话的隐藏内容,但是宗教意义与神话色彩完美地糅合在了金沙遗址出土的黄金“太阳神鸟”图案中。

图10 金沙遗址出土的黄金“太阳神鸟”

六、结语

神权是古蜀国的文化核心,也是三星堆文化符号的重要来源。虽然古蜀先民没有留下文字,但是通过对文献中神话传说的考究和三星堆遗址中出土文物的比对,不难探索出三星堆神权信仰体系的真实面貌。太阳被具象化为鸟的形象,在飞行往返间完成昼夜交替,神鸟崇拜应运而生。神鸟栖息于神树之上,于是神树拥有了太阳居所的象征意义和沟通天地的特殊功能,神树也因此被纳入古蜀先民的信仰体系中。祖先崇拜与射日神话的影响造就了古蜀先民的英雄崇拜。用眼睛代表日月的原始思维体现在三星堆的纵目传说中,使其成为太阳的意象与表征。以“山陵之祭”为媒介,古蜀人通过对日月出入之山的祭礼,表达了对太阳的崇拜。除此之外,三星堆太阳崇拜的影响还在金沙遗址中得到延续。可见在三星堆文化中,太阳崇拜作为其核心信仰,构建了一个复杂的信仰体系,不仅横向扩展之广,纵向影响亦是深远。