卢葵生“漆玩”与沈绍安脱胎漆器仿古性的对比研究

邱菊芯,李玫,王敏

“仿古”是指自觉地重新使用古老形式的行为,以及对进化式风格演变过程的刻意逆转[1]。明清时期,绘画、工艺等诸多领域的“仿古”现象层出不穷,漆器行业也不例外,上至宫廷,下至民间,皆崇尚“仿古”,清乾隆年间尤甚。比如,故宫博物院藏卢葵生款漆砂砚,一侧铭有“仿宋宣和内府制”隶书字样;故宫博物院藏脱胎朱漆菊瓣式盘,底部刀刻填金“大清乾隆仿古”楷书字样。这两款漆器皆为“仿古”的实物例证。清代以扬州和福州为民间漆器行业的重镇,当时两地漆器行业的代表性匠人为卢葵生与沈绍安,虽然二人并无交集,但都凭借仿古漆器而声名大噪。笔者认为,对于处于同一时代的卢葵生与沈绍安,二人对漆器“仿古”行为的差异性与同源性值得深入探讨,并由此引发笔者对古法再生、传统工艺再创造的相关思考。

一、卢葵生与沈绍安所制仿古漆器的表征对比

卢葵生与沈绍安同为清代中后期的民间漆器匠人,二人所制漆器各具特色,又皆因效仿古法而闻名于世。若单论卢葵生与沈绍安所制漆器的仿古性,则皆体现了二人对失传古法的重拾与再造。

(一)卢葵生与沈绍安所制仿古漆器的介绍

1.卢葵生与仿宋漆砂砚

卢葵生是清代中后期扬州漆器行业中的翘楚,以擅长制作“漆玩”而闻名。卢葵生所制“漆玩”中,不乏仿古制品,其中以仿宋漆砂砚常为人称道(漆砂砚是一种用漆和砂混合制成的砚)。古砚多以石砚、瓦砚为贵,但因质重而不便携带,卢葵生所制漆砂砚有着质轻的特点。顾广圻在《漆砂砚记》一文中称赞卢葵生所制漆砂砚:“有发墨之乐,无杀笔之苦,庶与彼二上品(端砚、澄泥砚)媲美矣!”[2]卢葵生还在漆砂砚上雕刻山水花鸟、金石铭文,使漆砂砚整体造型古雅,与文人气韵相衬,因此其所制仿宋漆砂砚在当时的文人圈层中颇受欢迎。

关于卢葵生所制仿宋漆砂砚的记载,最早见于其友顾广圻撰写的《漆砂砚记》一文中:“邗上卢君葵生,以漆砂砚见惠,且告予曰,康熙丁酉春,先大父于南城外市中买得一砚,上有宋宣和内府制六字,其形质类澄泥而绝轻,入水不沉,甚异之,久后知其为漆砂所成,授工仿造。”由此可知,卢葵生的祖父卢映之曾购得一宋砚,砚上铭刻“宋宣和内府制”六字,此砚极轻、入水不沉,卢映之了解到其是用漆砂制成的,于是开始仿制。最终,仿宋漆砂砚在卢葵生一代声名大噪。

2.沈绍安与沈氏脱胎漆器

沈绍安为福州沈氏脱胎漆器的开山鼻祖。相传沈绍安所制脱胎漆器继承了汉代夹纻工艺,以土或木为制器模具,再用绸布逐层包裹模具,而后上漆,等待绸与漆干燥坚固之后,取出木模或土模,使之中空。因此,沈氏脱胎漆器有着“质薄而轻,色美且坚”的特点[3]。这一方法多用于制作漆筷、漆碗、漆箱等实用器物,又因福州本地多祭祀礼俗,故也多用于制作脱胎佛教人物造像。自沈绍安起,沈氏脱胎漆器成为福州漆器行业的中流砥柱,颇受上流社会人士的欢迎,且在近代驰名海外,沿袭至今。沈绍安所制脱胎漆器创自清乾隆年间,但未见确切的文献记载,较为常见的说法是沈绍安在修补匾额时,发现牌匾的外部虽破败不堪,内部坯体却坚固如新[4],故在友人的帮助下,研习古代技法,独创了脱胎漆器,从此声名鹊起、享誉中外。

(二)卢葵生与沈绍安所制仿古漆器的再探讨

若仅依照上一节的说法,或许可以认为卢葵生与沈绍安皆因机缘巧合而接触到失传的漆器古法,并在此基础上进行了再创作,进而钻研出适应当时社会需求的仿古漆器。但笔者在考证卢葵生与沈绍安“仿古”真实性的过程中,发现二人的“仿古”行为皆与文献记载有所出入。

以故宫博物院藏卢葵生款漆砂砚为参照(见图 1),此砚长 13.0 cm,宽 9.4 cm,厚 3.4 cm,分为砚池与砚盒两部分,一侧铭刻“仿宋宣和内府制”的隶书字样,并在下方留有“葵生”的款印。笔者对照漆器的出土文物、传世文物以及古代砚谱所载的砚式,发现其中并无与卢葵生款漆砂砚相似的形制,而宋宣和年间也未曾有与此砚形制相似的传世作品。虽都有汉代、宋代漆砚出土,晋代以来也有与漆砚相关的记载,但漆砂砚一词,最早见于 1813年沈钦韩的《幼学堂诗稿》一文,“广陵卢栋以漆砂砚见遗,砚式有数十种,往时金农所图也,乞余者日大吉长。”[5]而与卢葵生仿宋漆砂砚相关的文献资料,都记载于顾广圻撰写的《漆砂砚记》一文中,故在此之前,并无漆砂砚存世的实证可考。

图1 故宫博物院藏卢葵生款漆砂砚

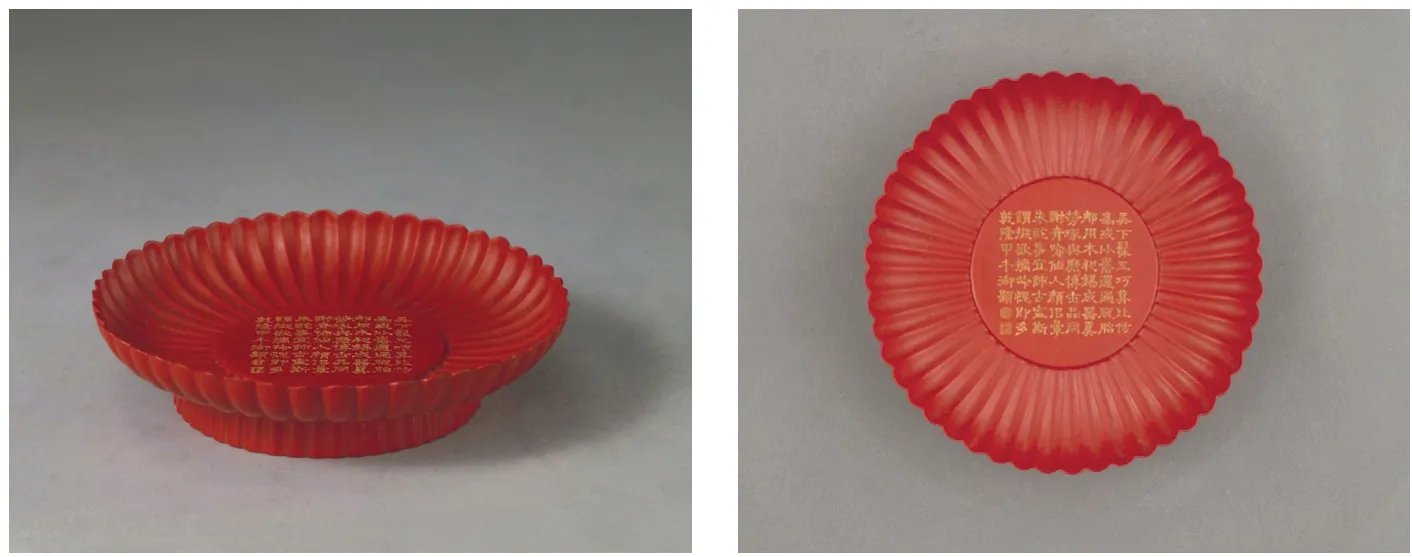

再谈沈绍安的脱胎漆器,故宫博物院藏有一款脱胎朱漆菊瓣式盘(见图 2),盘心刀刻填金隶书乾隆御制诗《咏仿永乐朱漆菊花盘》:“吴下髹工巧莫比,仿为或比旧还过。脱胎那用木和锡,成器奚劳琢与磨!博士品同谢青喻,仙人颜似晕朱酡。事宜师古宁斯谓,拟欲摛吟愧即多。”[6]此盘落有“乾隆甲午御题”的款识,对应年份为 1774年。而沈绍安生于 1767 年,1774 年沈绍安才 7 岁,时间上显然不符,并且诗文中的“吴下”二字,应是指苏州,并非福州。值得注意的是,此非个例,故宫博物院还收藏有脱胎朱漆菊瓣式盖碗和脱胎朱漆菊瓣式盒,皆为乾隆年间的御用漆器,其款识分别为“乾隆丙申春御题”和“乾隆丙申仲春月御题”,对应年份均为 1776 年。由此可知,在沈绍安之前,“脱胎”一词就已经出现,且对应的产地是苏州而非福州。由于笔者掌握的资料较为有限,故而沈绍安脱胎技法的源头无从考证,但可以推断的是,沈绍安并非脱胎漆器的首创者,只是借前人之名,将自己制作的漆器命名为脱胎漆器。与此同时,卢葵生仿宋漆砂砚的“仿古”行为也未见实证,但卢葵生与沈绍安二人却能够凭借“仿古”的新法而名震一时,其原因究竟为何?

图2 故宫博物院藏脱胎朱漆菊瓣式盘

二、卢葵生与沈绍安“仿古”行为的原因分析

卢葵生与沈绍安同为清代民间漆器匠人,相同的时代背景催生了二人相似的“仿古”行为,且二人所在的扬州和福州皆为清代漆器行业的重镇。但不同的地域环境与各自的身份背景,造成了卢葵生与沈绍安“仿古”行为的差异性。

(一)卢葵生与沈绍安“仿古”行为的时代因素

卢栋(?—1850 年),字葵生,嘉庆至道光年间人;沈绍安(1767—1835 年),字仲康,乾隆至道光年间人。卢葵生的出生年份不详,但通过《漆砂砚记》可知,其祖父卢映之于“康熙丁酉春”购得宋代漆砚,而后进行仿制,因此可推测,仿宋漆砂砚是在 1717 年之后面世的,而现存脱胎漆器最早见于故宫博物院藏脱胎朱漆菊瓣式盘,落款时间为“乾隆甲午”(1774 年)。从时间上看,两件仿古漆器面世的时间相距五六十年,但值得注意的是,这五六十年间几乎都是乾隆帝执掌政权的时期。

1.受宫廷仿古之风的影响

帝王的喜好往往是时代的风向标,民间漆器匠人所制器物,也容易受到宫廷器物与帝王喜好的影响。早在宋代金石学兴起之时,“仿古”的做法便日渐兴盛起来,至明清时期已蔚然成风,书画器物等各个领域皆尚“仿古”。在时代风潮与帝王喜好的双重影响下,“仿古”在乾隆年间达到顶峰,并逐渐渗透至工艺品的技法、装饰、造型等多方面。

清军入关后,为了巩固政权,树立清政府存在的合法性,清代统治者意图通过推行古代汉文化来宣扬“文治”功业[7],在此过程中,推行仿古最积极的是乾隆帝。乾隆帝极其重视文化涵养,并对鉴藏古物极富兴趣,因此,乾隆帝的个人爱好对当时宫廷工艺品的制作起到了决定性作用。清宫内府所藏的古器物数量巨大,但为了迎合帝王喜好,宫廷匠人又生产了大量的仿古器物,涵盖玉器、青铜器、漆器等诸多门类。例如,故宫博物院藏碧玉仿古觥、白玉仿古斧佩、御铭澄泥仿古石渠砚等,皆为乾隆年间的御用器物。

再回顾故宫博物院藏脱胎朱漆菊瓣式盘上的铭刻,上有“事宜师古宁斯谓”之句,“师古”二字,说明此漆器也为乾隆年间的仿古器物,且此盘源自“吴下髹工”,应是由苏州漆器匠人制成后进贡给乾隆帝的。明永乐帝迁都北京后,南京一带的工商业并未就此衰退,反倒发展迅猛。清乾隆年间,扬州、苏州等地是承办宫廷御贡器物的重要地点,漆器贡品更是纷繁多样、不胜枚举。康乾盛世时期,经济得到了长足的发展,宫廷漆器也因此有着“工不厌其繁,料不厌其贵”的态势[8]。为了迎合帝王的喜好,民间漆器匠人所制漆器也愈加追求精细奢华,或因上传下达,或因上行下效,宫廷漆器与民间漆器在此时的联系十分密切。

卢葵生仿宋漆砂砚上铭刻有“仿宋宣和内府制”的款识(见图 3),此类款识在漆器铭文中并不常见,却与乾隆年间宫廷砚藏的款识相类似。以乾隆年间编撰的《钦定西清砚谱》为例,此书所录仿古砚中,清宫所藏的宋砚与仿宋砚数量居首位。在仿宋砚一侧,竟也有“仿宋……砚”格式的款识,如“仿宋天成风字砚”“仿宋德寿殿犀纹砚”“仿宋玉兔朝元砚”(见图 4)等[9]。由此可知,卢葵生仿宋漆砂砚或许是民间漆器匠人为顺应时代风尚,借鉴宫廷仿古砚式而制成的,这一行为与沈绍安脱胎漆器的由来相近。如前文所述,故宫博物院藏脱胎朱漆菊瓣式盘为苏州漆器匠人所制御贡器物,刀刻填金乾隆御题诗,可见此类脱胎漆器颇受乾隆帝的喜爱。而沈绍安的后代沈正镐、沈正恂曾向晚清朝廷进贡漆器,并受到慈禧太后的赏赐,故可推论,沈绍安的脱胎漆器实则同样有效法宫廷漆器、投其所好的可能。

图3 卢葵生仿宋漆砂砚的款识

图4 《钦定西清砚谱》中收录的“仿宋玉兔朝元砚”款识

2.扬州、福州漆器行业的历史积淀

扬州、福州两地的漆器行业本就有着悠久的历史,且是清代民间漆器行业的代表。扬州漆器最早可追溯至先秦两汉时期,历经唐宋元明清等多个朝代的更迭,在明清之际,扬州漆器行业的发展盛况空前,雕漆、百宝嵌、螺钿平脱等髹饰工艺,争奇斗巧、层出不穷。而福州位于沿海一带,自古以来商贾络绎,且早在汉代,福州就已设漆器业。至明清时期,福州雕漆名声日渐兴盛,凭借着得天独厚的地理优势,远销海外。至沈绍安一代,又得益于政府的扶持和工艺的创新,沈氏脱胎漆器迅速成为福州漆器行业的代表[10]。由此可知,扬州、福州两地均有悠久的漆器制作历史,至明清时期,已颇具规模,形成成熟完备的漆器行业。再加上当时“仿古”风潮与帝王喜好的双重导向,民间工艺品顺势而为,大量仿古器物迭出,而卢葵生与沈绍安分别是扬州和福州两地的民间漆器匠人,也因此受到时代的影响。

(二)卢葵生与沈绍安“仿古”行为的个人因素

卢葵生与沈绍安虽都从事漆器制作,但区别在于卢葵生所掌握的技艺为祖传,沈绍安的脱胎漆器为自己钻研所得。试观两人的生平,卢葵生是江苏江都(今扬州)人,钱泳的《履园丛话》称:“乾隆中有王国琛、卢映之辈,精于此技,今映之孙葵生亦能之。”[11]由此可知,乾隆年间,卢葵生的祖父卢映之就已是扬州一带有名的漆器匠人,且仿宋漆砂砚为卢映之所独创,因此,卢葵生的技艺来自家传。

沈绍安为福建侯官县(今福州)人,原本并非漆器匠人,而是自己开设油漆加工的店铺,主要售卖漆碗、漆杯、漆筷,以及民间祭祀所用的神龛油漆木牌等商品。沈绍安脱胎漆器源从何来,目前无从得知。《闽侯县志》中记载:“沈绍安,字仲康,始得秘传,研究漆术,巧配颜色,制造各种脱胎器具。”[12]由此可知,虽然脱胎漆器的说法并非出自沈绍安,但他却是沈氏脱胎漆器的首创者,且《闽县乡土志》中称“脱胎漆器沈绍安为最著”[13],也就是说,即便脱胎漆器并非由沈绍安所创,但出自沈绍安之手的脱胎漆器,非常受世人的欢迎。

仿宋漆砂砚虽创自卢映之,却在其孙卢葵生这里闻名于世,这要归功于卢葵生与文人之间的密切往来。《续修江都县志(民国)》中记载了卢葵生在绘画方面的造诣,称其:“笔墨高古,非时流所可企及,惜为漆工,掩其画名。”[14]《漆砂砚记》中也提道:“葵生能世其家,尤擅六法,能品优入,交游多文学之士。”可见,卢葵生既是漆器匠人,也擅长作画,并与同时代的文人多有往来,其所制漆器的受众群体同样是活跃于江南一带的文人,因此,文人的笔记中才有诸多与卢葵生仿宋漆砂砚相关的论述。

沈绍安的脱胎漆器则多面向富庶人家,为其日用所需,其店铺设于祖屋,靠近三坊七巷,是福州钟鼎之家的聚居地。福州为沿海城市,清末多洋商,沈绍安的脱胎漆器也因此拥有了海外市场,得到了“精美为天下冠”“一器能值数十金”的美誉[15]。

不难看出,卢葵生与沈绍安所制漆器都是在大势所趋之下,为迎合市场营销而做出的“仿古”行为,其最终导向无非是谋利以维持生计。卢葵生借助江南一带文人之间的互动效应,让仿宋漆砂砚在文人圈层中备受欢迎。沈绍安则借乾隆御题“脱胎漆器”之名,形成品牌效益,使沈氏脱胎漆器成为口耳相传的漆器佳品。

卢葵生与沈绍安“仿古”行为的真实性虽然还存有疑虑,但可以肯定的是,二人所制漆器皆有质量保证,且二人懂得审时度势、因势利导、因材致用,懂得根据社会资源与时局变化来转换思路,明确各自所面向的市场,并投其所好。而这一思路本身,同样是“仿古”的价值所在。卢葵生之后,其后代并未形成卢氏家族产业,仿宋漆砂砚在卢葵生一代就此终结。而沈绍安之后,其后代建立起颇具规模、影响深远的家族手工作坊,历经社会巨变而不倒,自晚清延续至今。

三、卢葵生与沈绍安所制仿古漆器的启示

卢葵生与沈绍安都活跃于清代中后期,但二人分属扬州和福州两地,因地理环境、市场受众的不同,其所制漆器也各具特色。并无交集的两位民间漆器匠人,所制漆器都具有“仿古”的色彩。虽然卢葵生与沈绍安所制漆器的“仿古”来源尚存疑问,且与一贯的说法有所出入,却能与明清时期的宫廷工艺品有所关联,究其原因,一方面是明清时期“仿古”蔚然成风,各行各业皆尚“仿古”;另一方面是明清时期宫廷与民间工艺有着一定的互动,民间匠人意图效仿宫廷的御用器具,为自身所制器物附加价值。这才使得卢葵生与沈绍安,两位同一时代、不同地域的民间漆器匠人,都能凭借“仿古”之名闻达于世。因此,相比于“仿古”的技艺,更值得后人借鉴的是,两位民间漆器匠人如何根据已获得的社会资源,敏锐地捕捉时代风潮,明确市场受众,以宫廷漆器为标杆,打响属于自己的品牌,并在保障漆器质量的基础上,力求创新。

自近代以来,中国社会时移势易,面对封建制度的崩塌和新秩序的建立,如今漆器行业的发展呈现出不温不火的态势,多地漆器行业因种种因素一蹶不振,甚至到了“人亡艺绝”的境地。而扬州、福州等地,漆器行业虽得以延续至今,但也元气大伤。经笔者调研发现,扬州、福州等地现今虽有数家漆器店铺,但其所售漆器多呈古风,明清的百宝嵌、螺钿、雕漆等工艺仍占据主流地位[16],现今的漆器工艺,并未从古代的漆器工艺中跳脱出来,形成符合新时代特征的审美风格,因此,漆器店铺多呈现惨淡经营的现状。为打破漆器行业因循守旧的现状,笔者在这里提出几点可行性建议,以期能够为传统漆器行业的发展提供一些思考。

(一)工艺的继承与创新

扬州的漆器工艺以剔红、螺钿、百宝嵌等见长,福州的漆器工艺以脱胎为核心,两者与明清之际流行的髹饰工艺无异,虽将古代的漆器工艺传承至今,却缺少对新技法的研发和对传统技法的创新。“仿古”并非对古法的照搬,而是在吸纳传统技法的基础上加入新技法以适应时代的需求。

由卢葵生的仿宋漆砂砚、沈绍安的脱胎漆器可知,学习古法可为当代漆器谋求新思路,其途径主要有两种:(1)通过研读漆器工艺相关的古籍文献,探索并尝试复原失传的古代髹饰工艺;(2)借助地方资源,研究漆器的出土文物与传世文物。扬州、福州两地的出土文物中,包含了大量的古代漆器,远至先秦两汉,近至宋元。明清时期的宫廷漆器则有多地博物馆收藏,数量颇丰,品类群生。笔者认为,在此条件下,加入适应当代社会需求与审美的创新性表现方法,方可制成既保留传统文化,又体现时代特征的漆器制品。

(二)色彩图案的应用

漆器制品基本成型后,综合运用各种工艺对其进行表层的髹饰,使其形成完整的、可投入市场的漆器工艺品。根据大漆本身自带的属性,漆液颜色厚重大气、沉稳质朴,与文人的书卷气相称,不需要做大量的改动。再看漆器上的图案,故宫博物院藏有一款“卢葵生造”百宝嵌雄鸡图长方形漆砂砚盒,盖面用螺钿、松石、玛瑙、象牙等嵌出山石、菊花、雄鸡等图案。而故宫博物院藏沈绍安制彩绘描金花鸟纹长方形漆盒上的漆画,则是用红、淡紫、银灰等色漆绘制出桃花、月季、山石和雏鸡等图案,再用金色勾勒图案的轮廓和纹理[17]。两款漆器所选题材虽有相似之处,但通过不同的髹饰工艺,呈现出截然不同的艺术风格,前者层次分明、生动立体,后者细腻古雅、清瘦秀丽。由此可见,在漆器上刻画图案,并不是对图案或纹饰的直接挪用,而是需要结合图案背后的深层文化内涵,运用与之相称的髹饰工艺,以呈现出更为鲜活的艺术形象。漆器所选的图案既可以源自古画、古代纹饰,也可以是花卉禽鸟等自然意象,还可根据各地代表性景点、建筑的典型特征,对图案进行二次设计。

(三)品牌意识的形成

自先秦以来,漆器匠人需要在其制作的漆器上镌刻铭文,用于寻根问责。而后因民营漆器手工作坊的兴起,漆器铭文又成为标记民间漆器匠人信息的方式,包括时间、地点、姓氏、作坊等。卢葵生所制漆器上的铭文就颇具独特性,如前文提到的故宫博物院藏卢葵生款仿宋漆砂砚,一侧隶书“仿宋宣和内府制”,并在下方留有“葵生”的款印,另一侧铭“恒河沙,沮园漆,髹而成,研同金石,既寿其年,且轻其质,子孙宝之,传奕奕。”落款为“稽留山民”,并篆书“寿门”印[18]。由此可见,卢葵生往往将文人的诗词刻于其所制漆器上,并且留有“葵生”“卢葵生制”等朱红印,形成卢葵生“漆玩”特有的风格和款识。这样做的目的,一是可以赋予卢葵生所制“漆玩”以文人趣味,二是能够打造具有个人风格的品牌特征。如此,卢葵生“漆玩”成了清代文人圈层中备受热捧的对象。

品牌意识的打造,在当代社会中同样必不可少,而形成地方漆器的品牌效应,就需借助漆器铭文这一古老的镌刻方式。在漆器制品上镌刻同一品牌的印记,或是古代文人的诗句、词句,抑或是通过漆器店铺与漆器外包装的设计,吸引游客的注意,并在此基础上广而告之,形成文化名片。传统手工艺与现代社会的交融势必困难重重,时代的不同与审美的差异使漆器这一古老的器物显得格格不入,但漆器所承载的文化雅韵,是量产式化工产品所无法比拟的。漆器工艺的传承,既要突出其历史底蕴,又需别具时代风采,适应当代人的需求。

反观当下的漆器行业,因循守旧似乎成了行业的痛点,一味地模仿古人之器,却并未品悟到古人精益求精、创新求实的意识。由卢葵生与沈绍安的例子可知,二人所制漆器只是借“仿古”之名,实则是结合社会背景与地域差异来明确市场受众,将漆器与当时的社会需求接轨,从实际应用出发,形成品牌意识,为漆器寻觅发展的道路。

四、结语

卢葵生“漆玩”与沈绍安脱胎漆器虽有不同的风格、制法与用途,但都有着“仿古”的特性。令人不解的是,卢葵生与沈绍安仿古漆器的真实性都值得推敲,难下定论。但根据清代的“仿古”风潮可以窥见,民间漆器匠人紧跟时代的脚步,赋予所制漆器“仿古”的名号,并借鉴了宫廷器物的巧思。卢葵生与沈绍安作为清代民间匠人的缩影,亦是后人窥探当时时代面貌的切入点,深入剖析卢葵生与沈绍安的“仿古”行为,是对如今漆器行业发展道路的一种探索。因此,相比于仿古人之器,效法古人之道,喻道于器才更值得后人推崇。“仿古”不单指仿制古代的器具,更值得后人学习的是古人精益求精的精神、力求创新的意识。如何破旧立新,让漆器重新焕发生机,古人早已提供了借鉴的思路。但如何将古人的思路与时代特征关联起来,在创新的同时,不摒弃传统手工艺的特性,让漆器与当代社会接轨,仍是需要后人不断探索的关键问题。