某高龄期大型垃圾填埋场环境调查浅析

张俊文

(广州市城市管理技术研究中心,广东 广州 510170)

垃圾填埋场产生的臭气、渗沥液、甲烷、有毒微生物等严重影响周边环境,特别是20世纪80年代早期填埋场,通常都是因势而设,选址缺乏严格的场地调查,防渗、导排等技术相对落后。目前我国封场填埋场数量众多,大多数为非正规填埋场,据不完全统计,截至2017年,全国非正规垃圾堆放点排查整治信息系统登记录入的就有2.7 万个,主要分布在城乡结合部、环境敏感区、主要交通干道沿线及河流(湖泊)和水利枢纽管理范围内[1]。随着城市化深入推进,目前大部分已处于城区或近郊区。该类填埋场占据城市稀缺的土地资源,同时也对周边环境造成污染,限制了城市的可持续发展。因此,急需对这类已封场的垃圾填埋场进行综合治理和修复,将受污染的土地资源再次利用起来,以达到可持续发展的目的。

但由于我国早期的垃圾填埋场一般都缺少较详细的资料记录,水文地质、填埋数据、环境监测等更是鲜有记录,而且垃圾本身就存在不均匀性,各地各时期均有不同的特性,难以一概而谈。因此,对填埋场进行全方位的环境调查,不仅能掌握该类封场填埋的环境现状,还能为后续的综合治理修复与规划利用提供可靠的基础信息。余毅[1]对某非正规垃圾填埋场的垃圾堆体和外围环境进行了调查分析和评估。李玲[2]基于国内外封场填埋场场地调查的相关标准规范,提出我国非正规垃圾填埋场的场地调查内容和程序。陈[3]通过对简易填埋场进行工程勘察及环境污染调查,并利用三维建模计算对堆体进行稳定性评估,提出治理建议。但目前大部分报道,主要是针对非正规填埋场或是近年封场的填埋场展开环境调查研究,较少涉及20世纪80年代末垃圾填埋场的环境调查研究。

以20世纪80年代末正规垃圾填埋场为例,对封场20年的垃圾填埋场进行环境调查,全面评估填埋场目前的情况并提出针对性建议,为封场填埋场的综合治理和土地资源化利用提供参考。

1 材料与方法

1.1 填埋场现状

该20世纪80年代末垃圾填埋场三面环山,典型的低凹盆地,地势总体东南高西北低。1987年动工建设,1989年建成投产,主要处理当地区属垃圾。1998年扩建成为市属规模较大、较正规的生活垃圾卫生填埋场。填埋场占地为16 万m2,库底采用黏土防渗层设计,停用前日均垃圾填埋场达到2 000 t/d,累计进场垃圾约500 万t。于2002年停止垃圾进场,采用HPDE 膜覆盖并铺设耕植土进行绿化。

1.2 调查对象及检测方案

1.2.1 检测指标

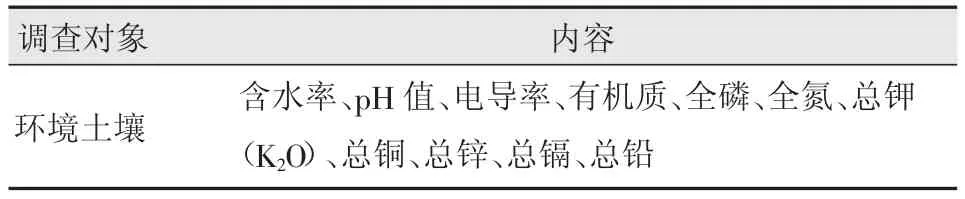

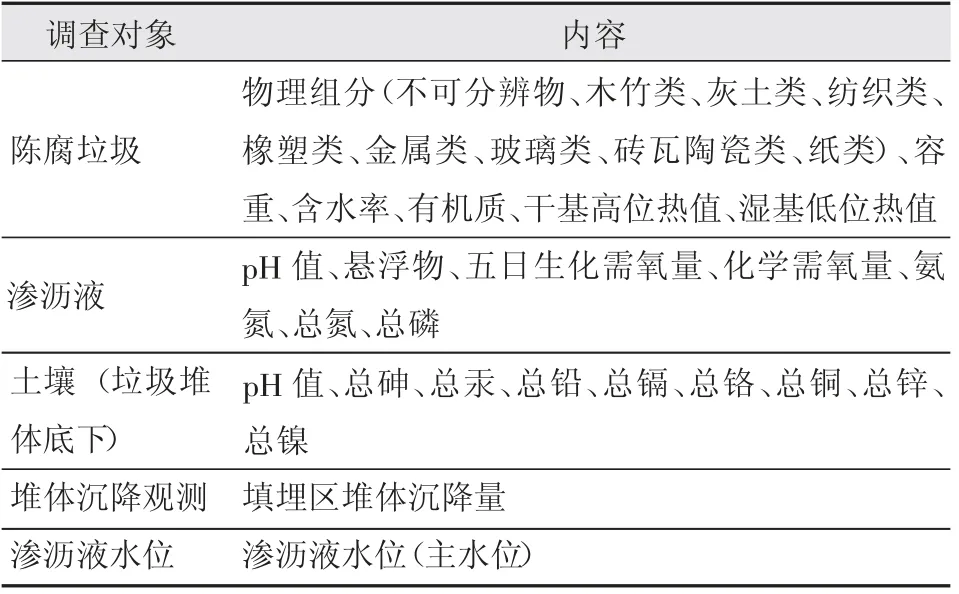

根据《建筑变形测量规范》[4]《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》[5]《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》[6]《生活垃圾填埋场污染控制标准》[7]《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》[8]《地下水质量标准》[9]等行业标准的要求,调查分为填埋场外围环境和垃圾堆体,其中填埋场外围环境调查土壤,垃圾堆体调查对象包括垃圾理化特性(垃圾组分、含水率、热值、有机质和重金属等)、渗沥液、堆体沉降量等,见表1和表2。

表1 填埋场外围环境调查对象

表2 填埋场垃圾堆体调查对象

1.2.2 布点采样方案

检测点位及布点方法见表3。

表3 检测点位及布点方法

2 结果与讨论

2.1 堆体沉降量

分别在2015年和2021年对填埋场垃圾堆体进行沉降监测,每月监测一次,为期1年,结果如表4所示。2015年最大累计沉降量为55.8 mm,平均累计沉降量为32.62 mm,最大沉降观测点位于填埋场顶面。2021年最大累计沉降量为18.57 mm,平均累计沉降量为10.24 mm,最大沉降观测点也位于填埋场顶面。依据《生活垃圾填埋场稳定化场地利用技术要求》(GB/T 25179—2010),当垃圾堆体沉降量为10~50 mm/a 时,填埋场场地稳定化利用可达高度利用标准。

表4 堆体沉降量 mm

2.2 渗沥液水位

填埋区渗沥液水位监测点位共计6 个,5 个点水位均下降,最大水位下降点SW01 渗沥液下降2 377.36 mm,SW05 点渗沥液水位上升1 509.72 mm。全年整个垃圾堆体渗沥液下降趋势明显(表5)。SW01、02、06 点在填埋区顶部(上游),水位距离井口高度10.5~14.2 m,水位埋深相近。SW03、04、05 点在填埋区坡面(下游),区域相近,水位距离井口高度5.5~7.2 m,水位埋深相近。并且,堆体内部水位高程从上游向下游降低,反映垃圾堆体内部透水性良好,渗沥液沿水力坡降自顶部向下游流动。

表5 渗沥液水位

2.3 垃圾理化性质

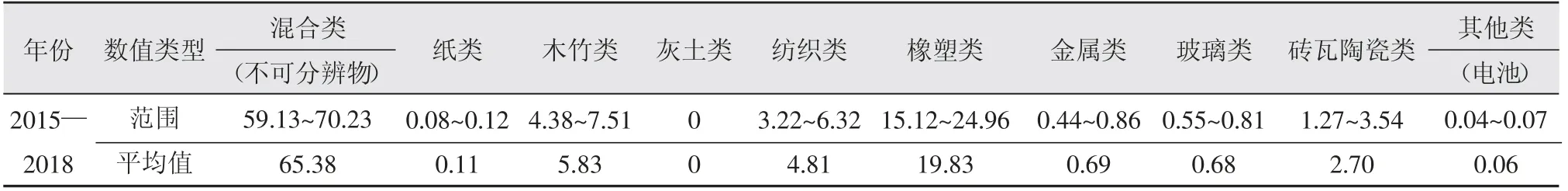

该填埋场封场前3年填埋的垃圾主要包括易腐蚀有机物、无机类物质和废品类物质,其所占比例依次为61.50%、13.85%和24.65%。物理组分检测结果如表6所示,封场多年后易腐蚀有机物已降解或者归为不可分辨物,废品类物质基本没发现,极可能由当年拾荒者完成资源回收,剩下的基本为砖瓦陶瓷等较难分解的惰性物质。如表7可知,该填埋场有机质(以干基计)含量平均值为16.8%,根据《生活垃圾填埋场稳定化场地利用技术要求》[10]符合低度利用场地的要求。而陈腐垃圾的平均湿基低位热值高于进炉垃圾平均湿基低位热值5 000 kJ/kg 的要求,根据《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》,符合焚烧处理垃圾最低热值要求。

表6 物理组分 %

表7 理化特性

2.4 渗沥液

以《生活垃圾填埋场污染控制标准》[7]表2限值作为评估指标,从表8可以看出封场多年后堆体渗沥液各项指标虽然均比2001年在运营时的数值要低,但各项指标仍超过标准限值,该填埋场堆体内的渗沥液仍需进行有效处理后方可排放。

表8 渗沥液检测结果

2.5 土壤

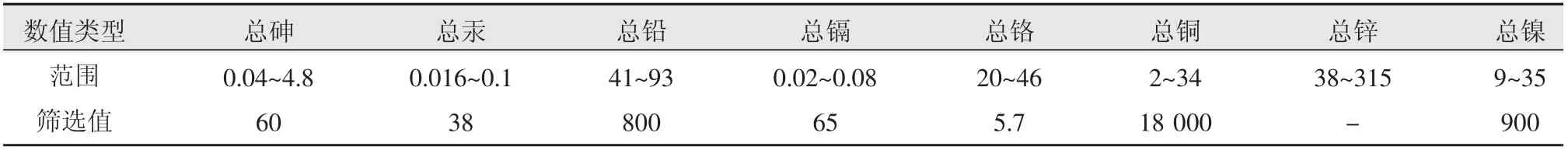

土壤调查分为两部分,一是填埋场周边环境,取样4 个,检测指标分别为pH 值、电导率、有机质、全磷、全氮、总钾(K2O)、总铜、总锌、总镉、总铅,检测结果见表9。二是填埋场垃圾堆体底部黏土防渗层以下土壤,取样9 个,检测指标分别为总砷、总汞、总铅、总镉、总铬、总铜、总锌、总镍,检测结果见表10。

如表9、表10所示,对照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》[11]表1筛选值(第二类用地)可知,填埋场周边环境土壤所检测指标未超过限值。而填埋场黏土防渗层以下土壤样品的检测指标中,总铬超过筛选值3.5~8 倍,其余指标均未超过限值。一方面表明陈腐垃圾中重金属对土壤造成长远的污染。另一方面,反映当年填埋场运营管理不严格致部分工业垃圾混入其中。

表9 外围环境土壤检测结果

表10 堆体底部土壤检测结果

3 结论与建议

经调查该填埋场封场近20年,堆体沉降满足达到高度利用要求,填埋的各类易腐物质均已完成降解,填埋场的有机质含量指标满足低度利用的要求;渗沥液各项指标相比在运营时要低,但仍超过规范标准要求;填埋场周边环境土壤所检测的指标均未超标,但填埋场堆体底部出现渗漏现象,导致底部自然土壤造成污染。总体而言,该垃圾填埋场虽经20年封场降解,但仍未达到再利用的要求。相关建议如下。

3.1 开展场地水文调查。开展水文调查进一步掌握填埋场周边水文情况,确定地下水径流和水体补给信息,分析周边水体与垃圾堆体是否存在连通的情况。

3.2 增设渗沥液导排管道。在堆体西北部增加渗沥液

的水平导排管,导排汇入渗沥液处理厂处理。

3.3 重点持续监测填埋区渗沥液水位的变化情况,特别是年度水位显著上升的SW05 点。