国内高价值专利研究热点演进与整合框架

——基于SKM的可视化分析

刘 谦,姜 南,王亚利,戴凤燕

(1.河海大学 商学院,江苏 南京 211100;2. 同济大学 上海国际知识产权学院,上海 200092;3. 江苏省知识产权保护中心,江苏 南京 210017;4.南京财经大学 公共管理学院,江苏 南京 210023)

0 引言

为巩固全球霸权地位,发达国家逆全球化趋势盛行,竭力重塑全球价值链格局,同时采用技术封锁和知识产权贸易战打压中国产业向全球价值链高端环节攀升。对此,中国政府提出构建“双循环”新发展格局,旨在加强产业链自主可控并突破“卡脖子”技术难题,通过掌握创新发展主动权,促进立足于本土市场和自主创新的产业实现全面升级[1]。外部环境和国内政策变化要求中国高科技产业专利战略从保护自主创新向掌握产业链话语权升级。高价值专利(High Value Patent,HVP)是高科技产业中最具价值和竞争力的核心资产,不仅能为企业获取市场竞争优势带来高额收益,更是产业链掌握核心技术自控力和话语权的战略资源。对此,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》首次将“每万人口高价值发明专利拥有量”纳入经济社会发展主要指标,明确要求2025年需达12件/万人;随后,2021年9月23日中共中央国务院印发《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》明确了上述目标具体实施方案。可见,提升产业链高价值专利产出量成为国家和产业界关注的重要议题。

高价值专利概念根植于专利质量[2]和专利价值[3]研究领域,虽然有关专利价值与专利质量的研究已有20多年演进历程,但自概念提出以来,各界对高价值专利的认知尚未形成共识,主要包括以下几种界定:①广义和狭义维度。广义上的高价值专利是指具有高技术价值、法律价值和经济价值的专利或专利组合[4];狭义上的高价值专利是指具有高市场价值或技术价值的专利(李金波、王根,2011);②绩效维度。学者多从海外市场、资产运营及诉讼维权等方面论证高价值专利对企业绩效的影响[5];③需求维度。高价值专利是不同权利主体基于不同需求[6],通过排他性获得更多经济收益和竞争优势的专利[7]。此外,已有学者还分析影响高价值专利形成的外部因素[8],检验高价值专利识别方法[9],探讨高价值专利培育路径和服务模式[10]。然而,现有研究因多学科、跨领域、综合性等特点,导致主题分散、视角多元、结论不一、研究脉络不清晰且缺乏共同知识基础,影响系统理论框架构建。因此,系统梳理高价值专利热点演进脉络,对于丰富专利质量和专利价值领域整合研究具有重要意义。

1 高价值专利研究基础

1.1 高价值专利基础理论

高价值专利理论基础涉及:①劳动价值理论认为,价值可用来衡量客体对主体需要的满足程度。高价值专利能够确保企业占据技术主导地位,有助于将创新成果变为现金流并提高企业商业利润;②过程管理理论认为,质量涉及各个过程,各环节、各要素通过相互联系、相互制约与相互促进,不断循环形成一个有机整体,将各阶段因素提取出来有助于形成高价值专利;③竞争优势理论认为,高价值专利作为产业战略资源和企业核心资产,能够提升企业市场占有率、利润创造力和产业链话语权;④价值链理论认为,高价值专利活动构成价值创造增值及转化链条,企业间的专利竞争是整个专利价值链的竞争。

1.2 高价值专利内涵与特征

1.2.1 高价值专利内涵

高价值专利是指技术方案创新水平高、法律权利稳定且范围清晰、市场规模与需求前景好、高效转化与运用、高水平产业引领并在技术—法律—市场等维度上能够为企业带来较高价值的专利或专利组合。本文经过文献梳理,将高价值专利内涵划分为3个层次:①要素观:从价值属性[11]、使用价值和交换价值(万小丽,2015)、静态价值和动态价值(万小丽、朱雪忠,2008)、质量与价值关系(漆苏,2014)等方面挖掘高价值专利构成要素;②过程观:从技术创新过程中专利价值形成环节[12]及权利主体不同需求(刘洋等,2012)等方面分析高价值专利要素转化关系;③系统观:从要素结构[13]及多主体资源整合[14]视角探讨高价值专利要素管理体系。

高价值专利代表性观点有4类(见表1):①价值属性视角:一是探讨高价值专利技术、法律、市场、战略和经济等价值要素、静态价值和动态价值、使用价值和交换价值;二是从质量与价值关系角度探讨高价值专利的高质量要素和高价值要素;②行为过程视角:一是从技术创新过程视角定义高价值专利;二是从主体需求层次视角定义高价值专利;三是从专利创造、保护、管理、运用全过程视角定义高价值专利;③竞争优势视角:创新资源、专利能力只有转化为核心竞争力才能形成高价值专利;④资产管理视角:一是高价值专利作为一种商业资产,能够为企业带来商业价值;二是通过专利运用盘活专利资产,实现专利经济价值。

1.2.2 高价值专利特征

本研究发现,高价值专利是由专利价值和专利质量两个维度衍生的新概念,高价值具有多维度、多层次、综合性、集成性、动态性、非均衡性、不可观测性等特征(王会丽,2020;孙智、冯桂凤,2020)。其中,主体层面研究认为,价值体现专利对于权利人用处的大小,用处大则视为高价值专利,并具有战略价值;交易层面研究认为,价值可呈现为主体间专利资产交易货币,主观上是价值判断,客观上是使用价值转化,价值高低表现为货币量多少;社会层面研究认为,价值反映专利技术对于社会整体进步的带动作用。

2 研究设计与数据收集

2.1 研究设计

本文基于科学知识图谱(Scientific Knowledge Mapping,SKM),运用CiteSpace 5.7.R5W工具可视化软件,从CNKI全文数据库中搜索相关文献数据,对热点主题、核心文献、演进脉络进行定量分析(陈悦等,2015),对不同理论关系、要素结构模型进行定性分析,从而建立相关知识链接并构建理论整合框架。

2.2 数据收集

高价值专利研究基础涉及专利质量、专利价值和高价值专利本体3个方面。学界关于专利质量和专利价值的研究多以国外研究成果为基础,验证国外指标在中国本土情境的适用性或基于中国本土情境进行维度筛选(理论整合类、指标体系类文献),主要服务于专利转让或质押等实践工作。自2008年国务院发布《国家知识产权战略纲要》以来,中国专利申请量呈爆发式增长,从2010年开始持续稳居世界首位。然而,发达国家不断发动的知识产权贸易战导致国内企业缺乏应对国际诉讼、许可谈判、技术转移封锁等贸易壁垒的有效专利资产,如华为、中兴、大疆等事件,政府意识到本土专利多而不优、大而不强,国内产业在专利运用、竞争力等方面相比美日欧等发达国家或地区存在较大差距。对此,2014年7月,李克强总理会见WIPO总干事高锐时提出“要努力建设知识产权强国”;2015年,江苏省委、省政府印发《关于加快建设知识产权建设强省的意见》提出要实施高价值专利培育计划,首次明确了高价值专利概念研究的必要性和重要性。通过高价值专利关键词检索对比CNKI和Web of Science近5年的公开数据可知,高价值专利研究大多见诸中国文献。因此,本研究选用CNKI全文数据库分析高价值专利研究进展,可覆盖前期主流理论及当下核心观点(见表2)。

表2 CNKI数据检索过程

3 高价值专利研究概况

3.1 发文趋势与主要期刊

高价值专利文献量年度分布趋势见图1。从中可见,高价值专利成果呈指数级增长趋势(指数y=e0.162 9x、拟合系数R2=0.727 2),折线图表现出三阶段周期特征:萌芽期(1997-2005年)、成长期(2006-2015年)、爆发期(2016-2021年)。首先,三阶段周期符合类似结论;其次,高价值专利研究可追溯至1997年,内容主要是一篇探讨信息时代专利价值的研究成果(白陈筑、张幼,1997)。首次涉及高价值专利概念的论文有3个时间节点:高价值基本专利(龙华明裕,2008)、高价值企业专利(李睿等,2015)、高价值专利(邢战雷等,2019),分别落入上述三阶段中;再次,国家知识产权局分别在2006年《专利工作“十一五”规划》中着重提到“提升专利质量”,2010年《全国专利事业发展战略(2011-2020年)》中特别强调 “保障自主创新提升专利质量”,2011年国家知识产权局专利管理司、中国技术交易所组织编写《专利价值分析指标体系操作手册》。可见,相关政策诉求及业界实践困惑等因素推动学术研究不断深入并呈现出三阶段周期特征。

布拉德福定律(Bradford Law)是文献计量学领域获取核心期刊分布数据的理论基础,算式为r0=2ln(eE·Y),其中r0代表核心区期刊数量,e为自然底数2.718 2,E为欧拉系数0.577 2,Y代表最大载文量期刊的文献数量。本研究依据布拉德福定律(Egghe,1990),将发文量前10名(Top10)期刊作为重点分析对象,Y为情报杂志最大载文量41,r0≈9。Top10发文量累计占比近32%,研究成果分布于3类学科(见表3):信息科技(50%)、基础科学(46.6%)、经济与管理科学(3.4%),表明高价值专利研究一方面是融合多理论的综合性交叉学科,另一方面国内高价值专利研究仍处于探索阶段,有待形成成熟的理论体系,缺乏指导产业发展和企业竞争力提升的经管类研究成果。

表3 高发文期刊统计及排名(Top10)

3.2 研究机构与主要学者

本文参考已有研究中的机构选取标准,将发文量前10名(Top10)发文机构作为重点分析对象,主要分布于发达省份(见表4):北京(39.2%)、湖北(20.9%)、江苏(10.8%)、上海(10.1%)、广东(9.5%)、辽宁(9.5%)。可见,发达省份创新基础好、专利申请量较多,使得学界较早探索高价值专利获取、专利资产评估转化、专利经济价值等,说明高价值专利研究实践性较强,需要综合多学科理论与多环节交叉领域。Top10发文机构多为高校(80%),但主管行政单位(国家知识产权局)和国家权威科研机构(中国科学院)也非常关注该领域,分别排名第二、第三位;前3名机构属性不同,发文量占比Top10近40%,基本包括该领域不同观点。目前,主要发文机构对于高价值专利的研究处于理论基础和制度应用探索阶段,针对机理解析和成熟培育模式的研究较少。

表4 高发文机构统计及排名(Top10)

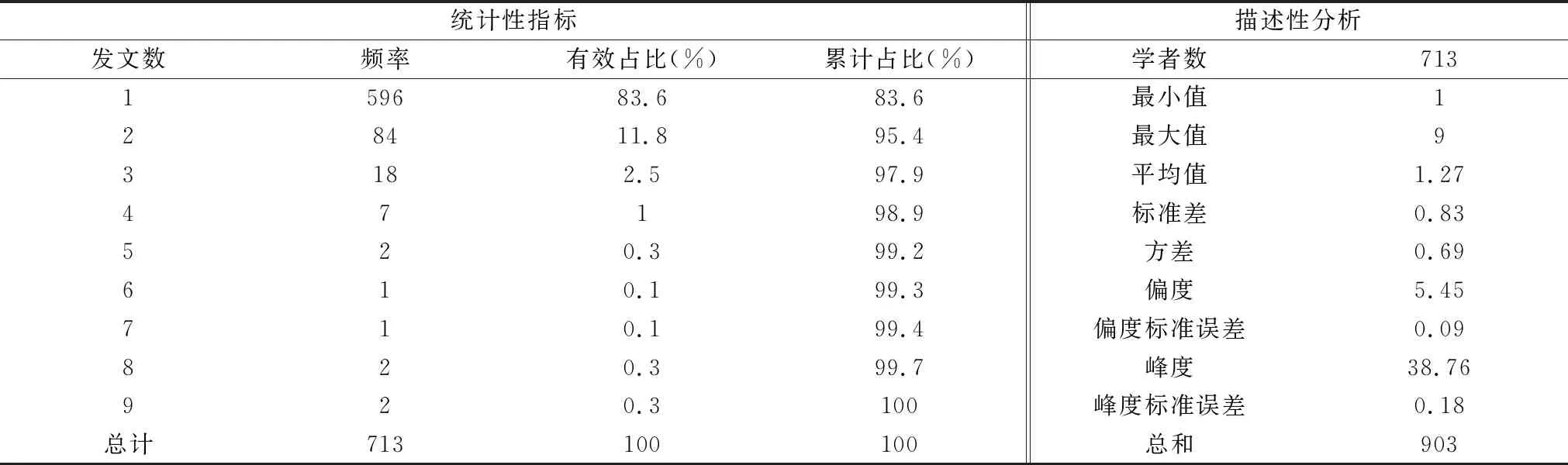

据统计,在374篇文献中共计713名学者(见表5),其中发文量2篇以上学者不及5%。本研究参考普莱斯定律(Price law),将发文量3篇以上学者确定为高产学者。普赖斯定律(Price Law)是文献计量学领域获取主要学者分布数据的理论基础,算式为m≈0.749(nmax1/2),其中nmax代表该领域最高产学者发表论文数,m代表该领域主要学者的文献数量。本研究统计的高价值专利领域最高产学者发表论文数(nmax)为9,m≈3.4。从结果看,目前高产学者主要分布在北京、湖北、上海、江苏、辽宁等省市,关于无形资产价值评估、专利权稳定性、专利资产影响地方经济发展或企业竞争力关系、政府产业政策及治理水平提升等研究起步较早,并拥有深厚的理论基础和丰富的实践经验,研究成果层次高,成为高价值专利领域的研究基础。进一步,本文根据洛特卡定律,当某领域发文1篇学者数量占比小于60.79%时,表明该领域已形成稳定的作者群体。本研究发现,高价值专利领域1篇学者占比83.6%,远大于上述阈值,说明国内高价值专利领域研究尚未形成稳定的作者群体。

表5 高价值专利领域国内学者研究成果统计结果

4 高价值专利热点演进与整合框架

4.1 热点演进分析

4.1.1 热点主题

基于关键词共现和聚类形成的网络图谱可以直观反映高价值专利研究热点演进规律(Chen,2006),CiteSpace参数配置见图2左上信息区域。本文运用LLR算法对高价值专利进行聚类分析,得到18个含有10名成员以上类别的高价值专利聚类,总体Q值为0.871 4、S值为0.983,表明本研究收集的高价值专利数据能够形成合理的聚类结果。在排名前12聚类标签(Cluster ID,#)中,每个聚类均由多个紧密相连的关键词组成,#数字越小,说明关键词越多。其中,#0—11代表显著性较强的高价值专利研究主分类,12个主分类S值(轮廓值)均满足合理性和显著性标准;#12、15—18虽然文献关联度高但关键词分散,导致无法形成代表聚类的主题词或核心聚类名称;#13—14提取的主题词与#11重复,导致无法提供有价值的专利信息。据此,本研究主要分析#0—11聚类。从时间跨度看,专利质量(#0,2013)、专利价值(#1, 2012)研究基础早,周期长,成果丰富,模式相对成熟;高价值专利(#11, 2018)研究时间晚,发文量少,研究基础薄弱。从研究内容看,高价值专利内涵及构成包括专利质量(#0)、专利价值(#1)、高价值专利(#11),高价值专利评价指标体系包括专利指数(#2、#6)、价值评估(#5、#8)、专利引证(#6),高价值专利影响因素包括专利布局(#3)、专利申请(#3)、专利分析(#4)、专利许可(#4)、专利战略(#9)、专利组合(#9),高价值专利影响效应包括价值效应(#7)、专利技术(#8)、交易转让(#10)。

4.1.2 核心文献

基于高价值专利关键词共现聚类结果,运用“Network Summary Table”呈现共现频次(Freg.)大于1的关键词(Keyword)排序列表,获取关键词对应文献量(Degree)、中心度(Centrality)、∑值(Sigma)等相关信息;运用“Note Detail”呈现高频关键词对应聚类文献;运用“History of Appearance”呈现关键词对应文献量时间轴变化趋势和关键节点。结合前文主要发文机构和学者信息提取每个聚类核心文献,将其作为构建整合框架的知识基础。从中可见,专利质量(#0)、专利价值(#1)、高价值专利(#11)属于该领域基础研究,综合涵盖评价体系(专利指数、价值评估、专利引证)、影响因素(专利布局、专利申请、专利分析、专利许可、专利战略、专利组合)及价值效应(价值效应、专利技术、交易转让),因此本文重点分析#0、#1和#11聚类中的核心文献,并辅助借鉴其它重要聚类研究成果。

(1)聚类#0(专利质量)。 要素观认为,技术水平高、文本撰写质量好、市场价值高并经得起诉讼的专利才是高质量专利(宋河发等,2010)。过程观指出,专利质量是一个动态持续性概念,需要综合考虑专利创造、专利申请、专利审查、专利授权和专利收益等各环节因素的影响。战略观认为,专利质量是专利技术对使用者形成竞争力的重要维度。这3类观点均认同技术—法律双高的专利才是高质量专利,虽然有学者支持战略或市场维度,但也有持不同观点的学者认为战略—市场维度属于专利价值范畴,若将其纳入专利内涵则会造成专利质量与专利价值混同。专利质量评价指标体系涉及校企层面[15]和区域层面[16-17],专利质量受专利创造过程、创新模式、专利管理能力、审批制度、政府补贴、税收优惠、专利代理人胜任特征、侵权赔偿金额等因素的影响[18],并对企业投资、企业价值、知识产权保护与经济高质量发展具有积极影响[19]。现有专利质量研究多围绕影响因素,针对形成机理和作用效果的研究较少,未揭示专利价值转化机理,缺少行业差异性研究。

(2)聚类#1(专利价值)。 专利价值是指高质量专利产业化和商业化所产生的价值效应。广义上的专利价值涉及技术—法律—市场三维要素;狭义上的专利多指经济学意义上的资产属性(王子焉等,2019)。专利价值构成要素研究已从外显、静态、单维要素发展结构体系转为内隐、动态、多维要素结构体系[20],测评完整性和有效性显著提升;另外,还发展出独特的专利价值领域,如休眠专利价值评估[21]。专利价值影响因素包括专利文本、技术特性、发明人特征、创新活动、企业战略、权利人、政策制度、行业区域等[22-23],并作用于技术转移转化、创新创业项目选择、质押融资等领域。现有专利价值研究成果侧重于评价指标体系构建,以满足资产转移需求,如专利运营、高校技术转移等,形成机理、提升路径、管理模式等微观研究较少,影响因素也多借鉴国外文献,本土化因素实证研究有待加强。

(3)聚类#11(高价值专利)。多维度综合观已成为高价值专利内涵主流认知,通过对专利质量、专利价值差异性和相关性进行辨析,发现高价值专利构成包括以下4种观点:①片面观强调技术、法律或市场维度的某个方面,未有效区分质量与价值边界[24];②等同观将专利质量等同于专利价值,忽视了专利客体对企业主体经济价值需求的满足(郭烨等,2020);③割裂观强调专利技术先进性和权利稳定性,专利价值强调专利对专利权人或他人的有用性,忽视了高质量专利需要转化才能实现市场效益[25];④因果观认为专利质量是专利价值形成的必要条件(盛春辉,2020),而专利价值则是专利质量的转化(蒋一征、柴珍珍,2019)。总之,现有研究主要涉及不同主体(企业、高校、科研院所、医药行业、交通领域)高价值专利识别、评价(指标、体系、方法)和培育(环境、方法、路径、模式、体系)等方面(李小童、徐菲,2019;柏松等,2019;邢战雷等,2019;黄涛、李慧,2019),且多处于实践经验感知和总结阶段,理论观点源于专利质量和专利价值研究,缺乏整合专利质量和专利价值的高价值专利构成分析框架,关于高价值专利形成过程、不同主体管理模式以及对经济高质量发展的影响研究较少,更缺乏对本土高价值专利影响因素的实证研究。

首先,高价值专利影响因素研究主要存在如下不足:①价值属性和行为过程视角与高价值专利内涵及构成视角一致,资源能力视角对应高价值专利构成竞争优势,但未见资源能力对竞争优势作用效果的整合性研究;②从整合性研究空白反观,现有研究多以国外研究为依据提炼表层影响因素,或是借鉴专利质量、专利价值领域研究成果,往往侧重于从局部研究一两个显著因素,导致论点散乱,尚未形成高价值专利理论体系;③从企业管理规律视角深入挖掘专利资源能力转化的系统性研究成果较少。其次,关于高价值专利形成机理的研究较少。全面、系统地剖析高价值专利形成机理是研究高价值专利管理模式的前提和基础,但现有高价值专利构成要素研究缺乏成熟、系统性理论体系,各构成要素之间层次结构不清晰,要素之间的作用关系和运行机理不明朗,导致目前高价值专利形成机理“黑箱”未被打开。

(4)聚类#2、#6、#5、#8(评价指标及筛选方法)。专利质量、专利价值及高价值专利评估筛选方法主要有4种:一是基于无形资产测算模型的评估法(收益法、成本法、市场法);二是基于构成要素的评估法,涉及基础类指标(权利要求数量)、引用类指标(科学相关度等)、信息类指标( IPC);三是基于影响因素构建计量关系模型(因果分析、趋势预测、实物期权法,刘佩佩等,2021;王子焉,2019;胡谍,王元地,2015);四是基于新兴技术(社会网络、大数据、人工智能)分析模型的评估法(王思培、韩涛,2020;郭状、余翔,2020;符川川等,2021)。其中,构成要素分析法和影响因素分析法受限于高价值专利概念理论分析,难以消除主观因素的影响,但有利于微观层面应用(基于价值趋势预测的专利许可费率测算)。无形资产评估法运用客观性较强的经济学模型,但容易受限固化参数设置和数学嵌套的限制,需要可观测数据作为支撑,因而所用的计算数据多为可直接采集的外显表层数据,缺乏对专利价值形成和变化规律的本质把握,对高价值专利市场价值的判断在实务界存在一些谬误,无法测评缺乏外显数据支撑的专利价值。新技术分析法主要依靠统计抽样模型和大数据概率分析,多用于行业和区域等宏观层面预测分析,对于微观层面企业高价值专利质押融资、高校高价值专利许可转让的应用较少。此外,现有指标多基于经验判断,缺乏机理剖析,实证结果缺乏稳健性检验及动态分析,对形成高价值专利的解释和预判作用有限;而且,容易混淆专利价值、专利质量、专利资产与高价值专利构成之间的区别,选取的指标缺乏针对性和差异性。

4.1.3 演进脉络

CiteSpace聚类时间线知识图谱(Timeline)功能将相同聚类关键词设置在同一水平线上,将时间轴置于水平线上方,越向右年限越近,颜色越深时间跨度越大。本文通过关键词时间跨度以及某一特定聚类研究的兴起(时间轴实线起点)、繁荣(时间轴跨度)和衰落(时间轴实线终点)过程,探究关键词聚类所反映研究领域的时间特征。由图3可知,专利质量(#0)、专利价值(#1)轴线跨越25年,一直是研究热点;虽然专利布局(#3)也横跨25年,却与10年以上跨度的专利指数(#2、#6)、专利分析(#4)、专利许可(#4)、价值评估(#5)、价值效应(#7)、专利组合(#9)一同进入衰竭期,属于成熟领域;高价值专利(#11)于2019年兴起,轴线最短,属于新兴前沿热点研究领域;价值评估(#8)研究自2006年兴起,研究热点持续到2021年,属于热点研究领域。

结合三阶段划分可知,萌芽期(1997-2005年)主要关注专利质量、专利价值内涵,如企业绩效、产品质量及专利信息分析等,专利授权、专利引用、专利信息、专利分析、产学研合作等焦点依次出现;成长期(2006-2015年)主要关注专利质量和专利价值影响因素及评估方法,如价值评估、评价指标、专利指数、专利交易、专利丛林、专利池、专利宽度、专利布局、法律质量;爆发期(2016-2021年)持续完善专利评估方法并挖掘高价值专利内涵及影响要素,如专利信号、经济价值。整体而言,高价值专利关键词网络和聚类时间线基本保持一致,即萌芽期专利质量为研究焦点,成长期专利质量和专利价值区分成为研究热点,成熟期高价值专利成为研究前沿。由此可见,高价值专利理论观点至今仍在不断完善,成为学者持续关注的研究领域。

4.2 理论框架构建

笔者在调研国内高价值专利培育项目时发现:企业界、学界对高价值专利的理解和界定不同,导致出现后续项目评定标准如何设置、各主体如何成功培育高价值专利等问题。本文梳理理论研究成果发现:国外学界多以专利价值为研究对象,尚未出现高价值专利研究成果;而国内学界对于高价值专利的界定要么来源于企业实践,要么援引专利价值、专利质量等界定,理论成果较为分散,尚未形成统一的研究对象和边界范畴。本文调研发现,高价值专利具有全链条、多主体、周期长、流程多等特征(李睿等,2015)。因此,有必要对高价值专利及相关领域研究成果进行系统梳理,归纳分散的知识点,将不同观点和意见纳入统一语境,构建高价值专利理论框架并展示不同观点之间的关联,以为高价值专利研究提供理论基础。

依据上文分析结果可知,高价值专利研究主要基于价值增值理论和竞争优势理论,内涵包括专利质量和专利价值两个方面,构成要素涉及三要素说和四要素说[26]。高价值专利绩效研究涉及企业和科研机构等微观层面以及产业和国家等中宏观层面,其中价值效应围绕资产价值转化,战略效应围绕竞争优势提升,产业效应围绕经济质量提升,测评方法多采用模糊综合评价法、复合期权模型、非市场基准法、机器学习、网络结构法。影响高价值专利形成的主体因素涉及组织、制度、区域3个层面,影响高价值专利形成的环境因素涉及控制机制和服务保障两个方面。其中,控制机制主要包括政策手段和法律手段,服务保障主要包括信息服务和培育环境。

根据上述分析,本研究构建该领域理论框架(见图4)。

5 结论与展望

本研究基于科学知识图谱,运用CiteSpace工具对高价值专利领域文献进行可视化分析,并借助SPSS工具对高价值专利发文趋势、研究机构、主要期刊及学者进行统计分析。在此基础上,通过热点演进分析和理论框架构建展示高价值专利研究进展及脉络,从而为本领域学者深入研究高价值专利形成机理及管理模式提供了重要参考依据。本研究主要结论如下:①高价值专利领域发文量自2015年开始呈爆发式增长趋势,预计未来依然会保持明显上升趋势;②高价值专利领域研究成果主要分布于创新基础好、专利申请量较多的发达省市(北上广)和政策制定主要参与机构(国家知识产权局、中国科学院);③高价值专利理论基础建立在前期较为成熟的专利质量和专利价值的基础上,多基于产业经济学和战略管理理论构成要素、评价体系、影响因素、价值效应等热点问题;④高价值专利形成是一个复杂的系统工程,受制度环境、技术创新活动、权利人管理模式等多维因素的影响,需要全链条多主体协同合作;⑤高价值专利能够提升企业竞争优势,是经济高质量发展的重要支撑。

企业专利战略管理根植于经营战略、技术创新及市场运营等一系列管理活动,高价值专利生成、评价和商业开发是企业竞争战略和创新管理的重要组成部分,涉及环境、战略、组织、流程、方法、模式和文化等系统性要素。因此,企业需要不断提升专利质量,形成高价值专利资产组合,掌握产业链话语权,增加资产转化收益,以在高新技术产品市场中获取竞争优势。企业只有将创造的高质量专利与产生价值的现实产品、技术、服务和商业模式相结合才能形成高价值专利。即只有专利战略与经营战略相匹配,才有可能产生高价值专利。这一点在创新公司尤为重要,因为高价值专利需要始终融入企业研发营销战略,并形成企业核心价值驱动力。当前,高价值专利研究内容不断扩展,从专利质量与专利价值关系探讨到TLM构成维度及评价指标体系构建,再到组织、制度、区域影响因素挖掘,扩展至资产价值、竞争优势、经济质量等作用效果探索,已初步形成完整的理论框架。无论是核心理论基础还是未来研究方向,高价值专利领域研究焦点及前沿问题逐渐明晰,在未来将会占据更重要的位置。

学者一致认为专利保护和专利管理对企业至关重要,因此高价值专利及其组合成为企业战略性资产。虽然高价值专利研究热点不断更新,但整体仍处于探索阶段,依然有诸多需要深入探索的理论方向:①高价值专利研究多侧重于概念阐述、测评指标和影响因素检验,对于高价值专利形成机理缺乏系统性探讨,且缺少组织层面案例分析,突破性研究不足、内容丰富度不够和实践操作性不强;②高价值专利理论探索依然处于碎片化状态,尚未形成完整的理论体系,缺乏针对高价值专利管理模式、培育路径、生态系统的研究,未诠释高价值专利形成机理;③经济高质量发展促使企业专利战略和价值内涵发生改变,高价值专利影响因素及其重要性随之调整,战略变量对高价值专利的作用效应有待检验。

此外,高价值专利正朝着如下几个方向发展,需要相关理论加以指导:①搭建高价值专利全生命周期管理平台,整合产业链龙头企业、知名科研院所和高端知识产权服务机构,形成贯穿于高价值专利全链条的运作机制,提高高价值专利产出效率;②完善高价值专利管理体系,将高价值专利形成机理嵌入企业技术创新、市场运营及战略管理流程体系,提高信息利用融合度、专利转化率、高水平专利撰写标准;完善知识产权管理体系,发挥高新技术企业示范作用,从产业、区域、国家等不同层面挖掘高价值专利运营模式和人才培养体系;③深入重点实验室、新型研发机构及龙头企业挖掘典型案例,提炼高价值专利评估、运营经验及相应培育机制,为技术转移服务组织、高价值专利培育组织、本土优势企业提供理论支撑;④鼓励高价值专利通过质押融资、作价入股、证券化、构建专利池等市场化方式持续获取经济收益,开展海外股权投资,支撑国际业务拓展。