晋北盐碱地困难立地造林配套技术研究

杜 宪

(朔州市国土绿化服务中心,山西 朔州 036002)

0 引言

晋北地区分布着大面积的中重度盐碱地,其土壤具有易板结、透气性差、透水性差、有机质转化慢等特点。受盐碱地困难立地条件的影响,晋北部分地区一直面临着适应性树种少、种苗成活率低的造林难题。为提高盐碱地开发利用率,防止土壤日益贫瘠,必须遴选出适合盐碱地种植的造林树种,采用科学的配套技术措施改良土壤环境,最终达到改善晋北地区生态环境的目的。

1 研究区概况

研究区域位于山西省朔州市。该区域冬春季少雨多风,土壤水分蒸发快,地表积盐较为严重,呈现出中重度盐渍化特点。该区域的土壤电导率> 1 mS/cm,pH值>8.5,造成土壤盐渍化的主要盐分类型为SO、Cl和Na。

2 研究内容

2.1 抗盐碱树种造林效果对比试验

此次研究结合晋北地区气候和造林地立地条件,遵循适地适树原则,选择6种抗盐碱树种进行造林效果对比实验,分别为柽柳、沙地柏、杜梨、胡杨、沙枣和榆树。造林树种全部来源于晋北地区林业专业苗圃。于2019年3月末移栽6种树种苗木(1~2年生),柽柳、沙地柏、杜梨、胡杨、沙枣和榆树苗木平均株高分别为57.1、42.3、52.3、102.5、66.7 cm和44.3 cm,平均地径分别为0.87、0.91、0.99、1.04、1.22 cm和0.67 cm。

2.2 盐碱地造林配套技术措施试验

此次研究将柽柳作为试验树种,2019年3月末移栽2年生柽柳容器苗,苗木长势良好,无病虫害。栽植穴内的垫层材料为炉灰渣、河卵石,覆盖层材料为石块、砂,选用土壤改良材料为黑矾、糠醛渣、脱硫石膏。

3 研究方法

3.1 不同树种造林效果对比试验方法

此次研究将每种树种划分为一个区组,共6个区组,每个区组内栽植135株苗木,株行距为1.5 m× 2.0 m。栽植前采用穴状整地法整地,栽植规格为 80 cm×80 cm×80 cm。整地后,采用控盐控碱技术措施,在栽植穴内先铺15 cm厚的秸秆垫层,再回填土,施入0.5 kg黑矾,将黑矾与回填土混均用于改良回填土的盐碱性,最后施入15 kg农家肥、200 g复合肥,满足苗木生长的养分需求。

3.2 配套技术措施试验方法

此次研究采用“垫层+改土材料+覆盖层”作为盐碱地改良技术,处理1为“黑矾+河卵石+石块”,处理2为“黑矾+炉灰渣+砂”,处理3为“糠醛渣+炉灰渣+石块”,处理4为“糠醛渣+河卵石+砂”,处理5为“脱硫石膏+河卵石+砂”,处理6为“脱硫石膏+炉灰渣+砂”,处理7为空白对照组。每个处理栽植45株柽柳,采用栽植穴整地方式,规格为80 cm×80 cm×80 cm,各处理的土壤充分混合改土材料。

3.3 试验测定方法

此次研究选取造林成活率、保存率、株高、地径、土壤pH值、土壤电导率和土壤含水量作为研究指标,各项指标的取样检测方法如下:①在苗木移植1个月后调查造林成活率;②植株生长期结束前(2019年3月至2021年3月)调查保存率;③每个处理选出30株苗木,每月调查苗木的株高、地径;④每个处理选取5个栽植穴采用酸度计法检测土壤pH值;⑤每个处理选取5个栽植穴采用电导率仪法检测土壤电导率;⑥每个处理选取5个栽植穴采用烘干法检测土壤含水量。

3.4 数据处理

采用Excel制作数据表格,应用SPSS 12.0软件进行统计分析。

4 结果与分析

4.1 不同树种造林效果对比

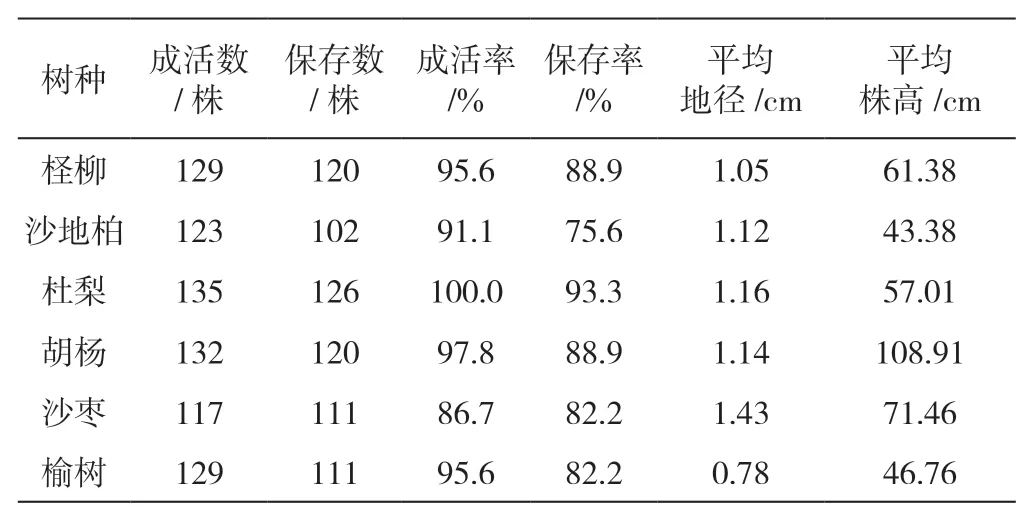

4.1.1 不同抗盐碱树种的生长情况分析。选取成活率、保存率、平均地径、平均株高等生长指标,调查6种抗盐碱树种的生长情况,结果如表1所示。

表1 不同抗盐碱树种的生长指标

由表1可知,在晋北盐碱地造林,杜梨成活率最高(100.0%),沙枣成活率最低(86.7%);杜梨保存率最高(93.3%),沙地柏保存率最低(75.6%)。综合6种树种的生长指标,不同树种对盐碱地的适应性由高到低依次为杜梨、胡杨、柽柳、榆树、沙枣、沙地柏。

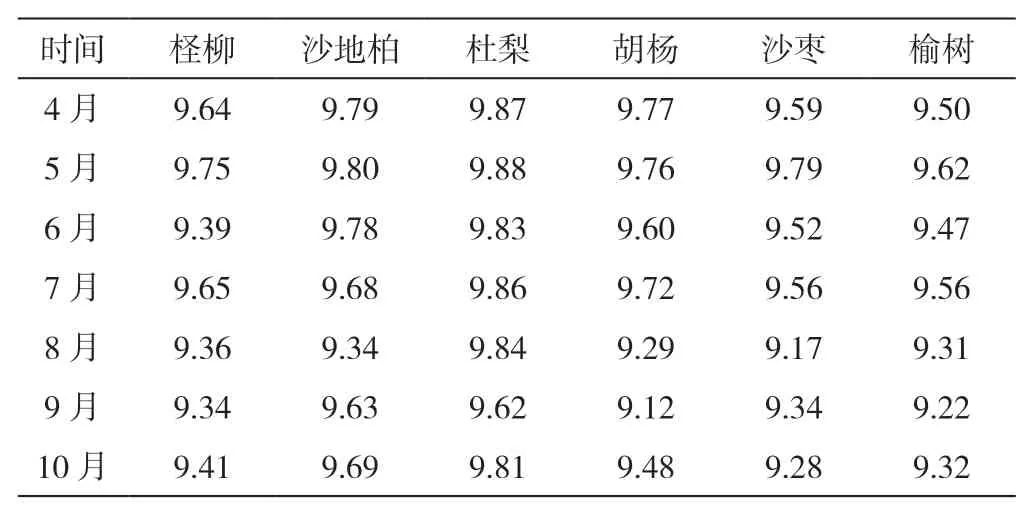

4.1.2 不同抗盐碱树种对土壤pH值的影响。检测4—10月6种树种周围土壤的pH值,结果如表2所示。

表2 不同抗盐碱树种的土壤pH值

由表2可知,4月、5月土壤pH值较高,这是因为苗木移植时自带的营养土对土壤pH值有一定程度影响,造成植株周围土壤pH值升高;从6月开始,土壤pH值相对4、5月开始降低,6—10月土壤pH值呈现不规律变化,其中柽柳、杜梨、胡杨、榆树周围土壤pH值在9月降至最低值,沙地柏、沙枣周围土壤pH值在8月降至最低值。从不同抗盐碱树种对土壤pH值的影响程度来看,沙枣周围土壤pH值从最高9.79降至9.17,其降幅最大。结合不同抗盐碱树种周围土壤pH值在各月份的变化,树种对土壤pH值的改良效果由高到低排序为沙枣、胡杨、柽柳、榆树、沙地柏、杜梨。

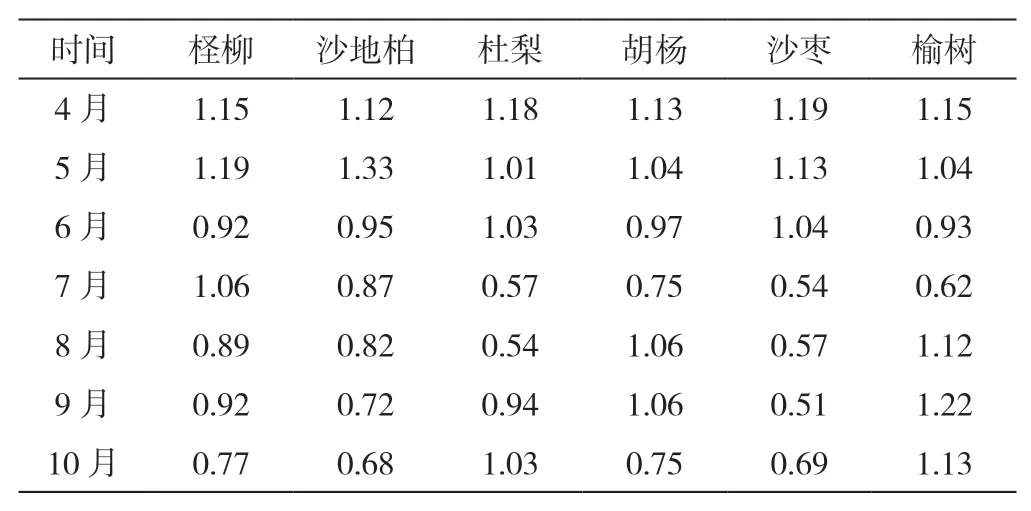

4.1.3 不同抗盐碱树种对土壤电导率的影响。检测4—10月6种树种周围土壤电导率,结果如表3所示。

表3 不同抗盐碱树种对土壤电导率的影响 mS/cm

由表3可知,4月、5月土壤电导率较高,这是因为苗木移植到盐碱地时自带营养土,土壤中的离子进入营养土内,造成植株周围土壤离子总量增加,提高了苗木周围土壤电导率;6—10月,植株周围土壤电导率受降雨影响,变化幅度较大。从整体上来看,苗木周围土壤电导率降低最为明显的是沙枣,从最高1.19降至最低0.51。

4.1.4 不同抗盐碱树种对盐碱地的改良效果。秩和比()表示行或列秩次的平均值,该指标能够反映出多项指标的综合水平。越大,综合水平越优。不同抗盐碱树种的各项指标如表4所示。

表4 不同抗盐碱树种的各项指标

由表4可知,对不同抗盐碱树种的6项指标进行综合排序,计算出,得出6个参试树种对盐碱地的适应性和改良效果从高到低排序为柽柳、沙枣、杜梨和胡杨、沙地柏、榆树。

4.2 盐碱地改良配套技术措施试验结果分析

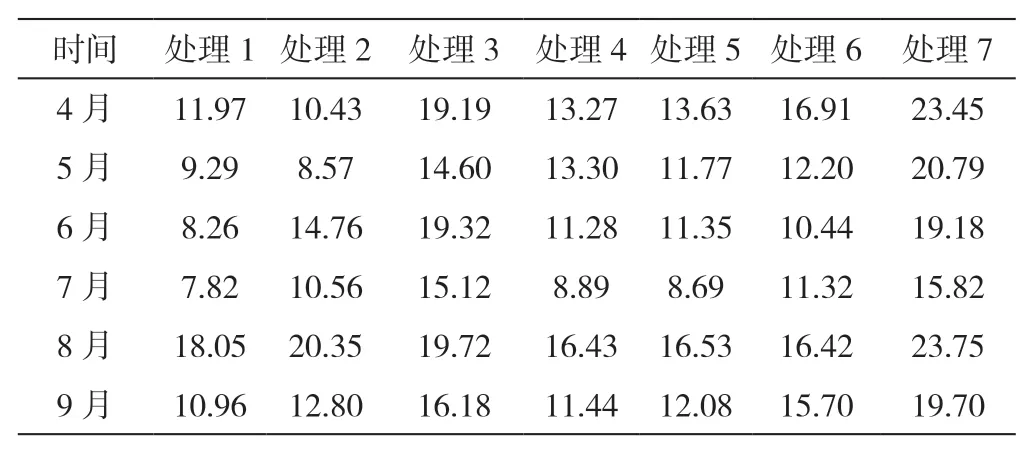

4.2.1 不同配套技术措施对土壤含水量的影响。基于不同配套技术措施的柽柳周围土壤月平均含水量如表5所示。

表5 不同处理方法下柽柳周围土壤含水量 %

由表5可知,除了处理7(空白对照组)外,处理3整体上土壤含水量最高,表明用“糠醛渣+炉灰渣+石块”作为盖土材料能够对土壤含水量起到良好的调节作用,起到一定隔盐效果。

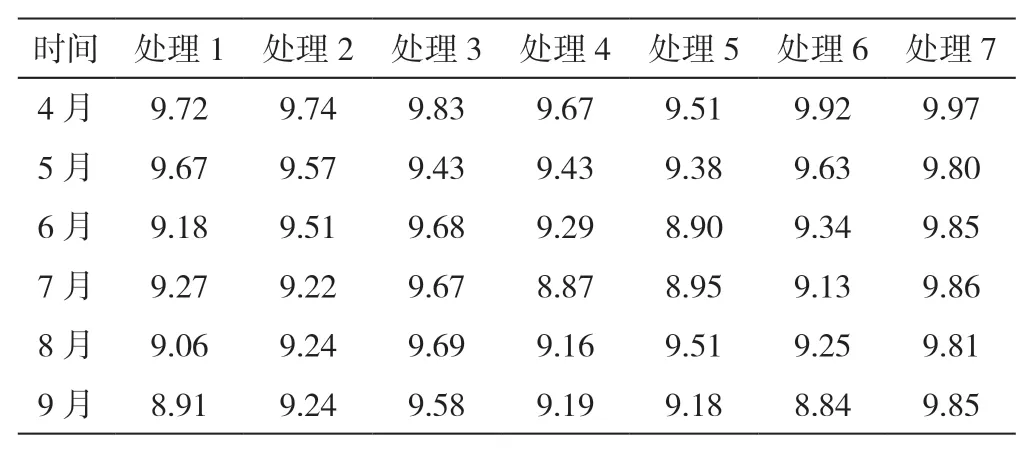

4.2.2 不同配套技术措施对土壤pH值的影响。基于不同配套技术措施的柽柳周围土壤pH值如表6所示。

表6 不同处理方法下柽柳周围土壤的pH值

由表6可知,与空白对照组的土壤pH值相比,采用改土材料的土壤pH值明显下降,下降幅度最大的处理为处理6,即“脱硫石膏+炉灰渣+砂”。由此表明,脱硫石膏能够有效改良盐碱地土壤的pH值。

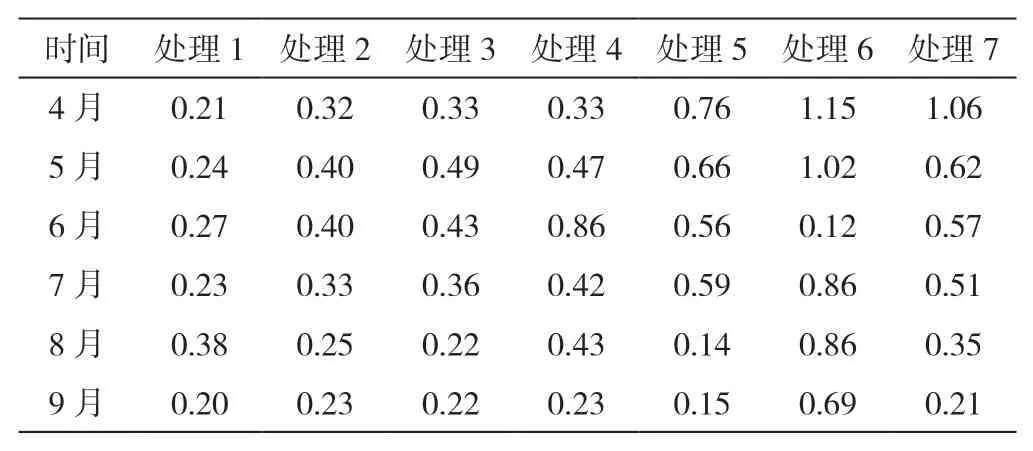

4.2.3 不同配套技术措施对土壤电导率的影响。基于不同配套技术措施的柽柳周围土壤电导率如表7所示。由表7可知,整体上来看,处理1、处理2柽柳周围土壤的电导率处于较低水平。这表明黑矾能够有效改良土壤电导率,降低土壤中的盐分溶解量,增强植株活性。

表7 不同处理方法下柽柳周围土壤的电导率 mS/cm

4.2.4 不同配套技术措施的盐碱地改良效果比较。根据各处理柽柳的成活率、保存率、株高增长率、地径增长率、土壤pH值变化率、土壤电导率变化率6项指标,计算出不同处理组的:处理1为0.850 9,处理2为0.877 2,处理3为0.359 6,处理4为0.403 5,处理5为0.807 0,处理6为0.280 7,处理7为0.175 4。这表明“黑矾+河卵石+石块”或“黑矾+炉灰渣+砂”配套技术措施改良盐碱地效果更好。

5 结论与讨论

此次研究针对柽柳、沙地柏、杜梨、胡杨、沙枣、榆树6种抗盐碱树种的造林效果进行试验分析,6种抗盐碱树种的造林效果综合指标排序为柽柳>沙枣>杜梨=胡杨>沙地柏>榆树。

此次研究针对7种盐碱地改良技术措施的实施效果进行试验分析,7种技术措施的改良效果综合评价由高到低排序为处理2>处理1>处理5>处理4>处理3>处理6>处理7。这表明采用黑矾作为土壤改良材料能够达到良好的改良效果,有助于促进造林树种生长。

在盐碱地困难立地条件下,要优先选择柽柳、沙枣、杜梨、胡杨、沙地柏作为造林树种,充分考虑常绿树种与落叶阔叶树混交种植的需要,合理搭配抗盐碱树种造林。同时,在盐碱地造林中可采用“黑矾+河卵石+石块”或“黑矾+炉灰渣+砂”等配套技术措施,改良造林地土壤环境,提高造林质量。