海岸带生态景观空间优化模式研究

——以苍南县为例

曾丝苇 应子怡 张传雄

(温州理工学院建筑与能源工程学院,浙江 温州 325000)

0 引言

我国东部和南部大陆海岸线长达1.8万km。自汉朝至20世纪90年代,沿海地区经历了4个主要的岸线功能结构改造阶段,即海涂晒盐、海塘护岸、围垦兴农、发展渔业。不同的海岸功能直接影响着沿海地区土地布局规划、景观空间特色及“人-海”空间纽带。因此,海岸带形成了蜿蜒在大陆边缘独具特色的人居乡村景观。截至2016年,全国人工岸线比例已超过68.5%,海岸线过度开发催化了沿岸传统乡村的搬迁与消亡,损毁了大量岸线生态景观空间,破坏了陆海生态环境,取而代之的是冰冷的现代化堤坝与工业化城市景观。2018年,为深入贯彻习近平生态文明思想,国务院印发了《关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》,将过去沿海区域“向海索地”的工作思路转向“生态优先、绿色发展”。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》更是着重强调对海岸带进行严格管控,做好填海存量管理及滨海湿地保护修复工作。在乡村振兴背景下,沿海乡村生活、生产、生态“三生空间”和谐发展成为新时期的重要命题。因此,合理利用乡村生态资源和传统文化,通过海岸带生态景观空间优化,发扬海洋生态文明,着力赋能蓝色产业,实现人海和谐、陆海兴盛,是沿海岸带乡村发展的必由之路。

1 生态景观空间优化的双重属性——保护与开发

海岸带生态景观空间的建设目标是推动生态文明建设,挖掘乡村独特的生态景观价值,并将其转换为生态产品及相关生态景观产业,实现乡村振兴。因此,海岸带生态景观空间优化必须从生态底色出发,平衡保护和开发的关系,寻求有效的可持续发展模式。

1.1 生态景观保护

生态景观保护是指以提升自然基底质量和生物多样性为目标,延续并强化海岸带乡村的特定功能,实现海岸带乡村生态永续发展的过程。海岸带生态景观空间既是渔业产品的主要生产场所,又是海岸线安全的自然屏障,两个功能相互影响,呈同一发展趋势。以红树林生态景观为例,红树林规模化栽种为海岸带构筑了一层自然防护屏障,同时为其他动物提供栖居地,有效丰富了区域生物多样性。红树林的种植规模越大、品质越高,两种生态效益越显著;同理,其他海洋及陆域自然生态空间的修整、保护工程能在提高自然基底质量和生物多样性的基础上,为岸线安全提供更好的保障。

1.2 生态景观开发

生态景观开发是指利用海岸带既有自然环境与生态资源构建生态景观空间,基于实体空间和物质条件构建生态景观产业,促进乡村经济发展的过程。其中,生态资源主要包括水资源、动植物及土地等物质资源,以及与其息息相关的民风民俗、文化等非物质资源。各区域由于资源禀赋和历史文化存在异质性,因此,在开发生态景观空间的过程中,相关部门需要分类讨论各村的优势资源和景观特征,选取适宜的开发方向和设计手法。

1.3 保护与开发的关系

保护与开发是两个相对的概念,生态景观空间优化需要处理好保护与开发之间的关系。首先,需要对保护与开发做出正确的价值定位:保护是为了构筑生态屏障,提升生态质量;开发是为了将生态资源的生态价值转换为经济价值,促进乡村产业进步。二者都是为了促进乡村发展,且并非完全互斥,可在一定程度上相互兼容。因此,在模式构建过程中,相关部门需要针对不同村庄类型进行需求分析,创建不同优化模式,平衡保护与开发的关系。

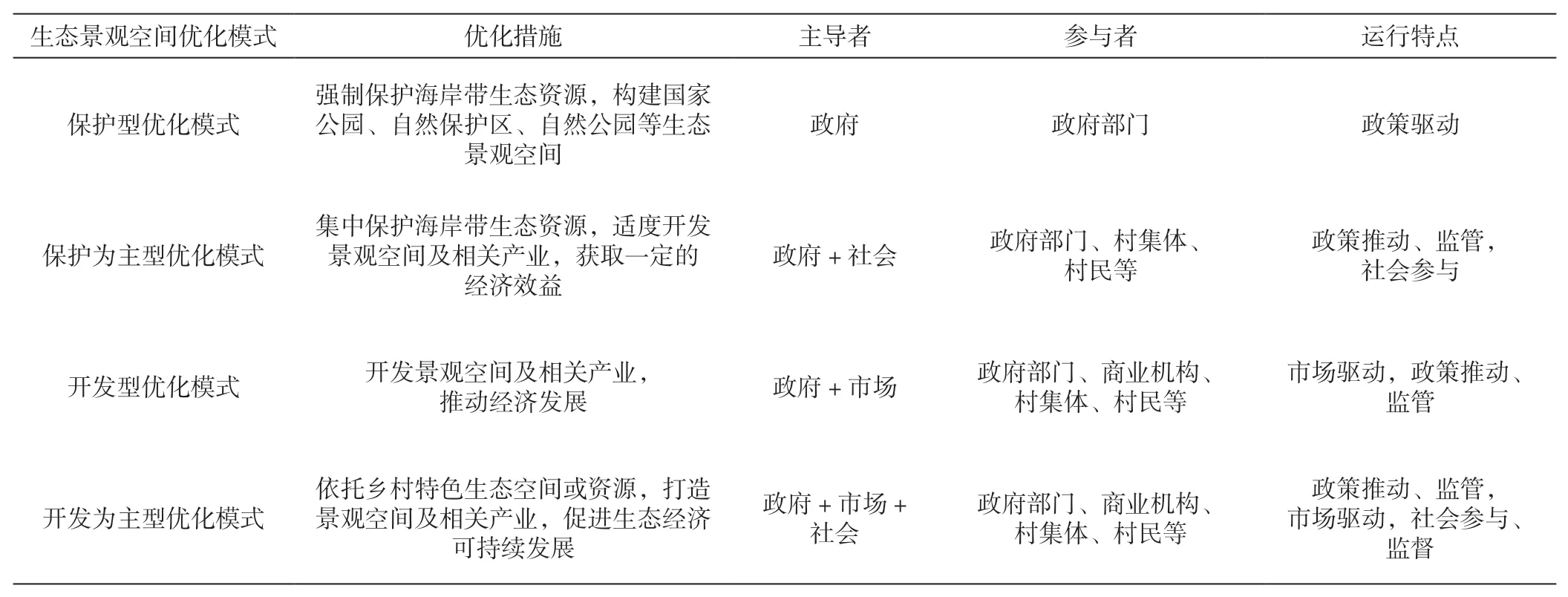

2 生态景观空间优化模式

海岸带生态景观空间的优化模式是开发与保护的博弈。政府、市场与社会力量三大主导者通过有机互动,推动各模式优化措施的实施,达成生态景观空间优化的效果。根据开发与保护的关系,将生态景观空间优化模式分为保护型优化模式、保护为主型优化模式、开发型优化模式、开发为主型优化模式4类(见表1)。

表1 生态景观空间优化模式

2.1 保护型优化模式

该模式以政府为主导者,通过制定配套政策、做出相关规划、投入财政资金和管理人员等方式,对所选生态空间采取强制性的保护措施,如划定生态红线,设立具有地域文化价值的国家公园、自然保护区、自然公园等。通过采取保护手段、建立或恢复海岸带生态空间形态,守住生态底线,为当地甚至全国提供生态物质产品及生态服务产品,实现生态价值的稳固提升。

2.2 保护为主型优化模式

在该模式下,政府将结合社会力量,依据相关空间规划对海岸带空间进行集中保护,并适当开发景观空间。该模式以政府为推动和监管单位,制定配套政策及实施方案,发动社会力量参与建设。该模式需要根据各村生态产业特点,设计出合理的保护方案,调动村民、村集体参与保护,并让渡或置换出部分开发权限,鼓励社会力量在保护的基础上自发组织开发生态景观空间,自主获利。

2.3 开发型优化模式

乡村本身具备经济开发的有利条件,其地理区位、物质资源和相关产业具有参与市场竞争的优势。该模式主要通过市场驱动,使商业机构、村集体或个人参与空间及相关产业的开发。在此模式下,政府应做好监督管理和引导,通过统筹规划、资金扶持、资源对接、人才培训等方式,助力景观产品开发、品牌打造、产业发展。

2.4 开发为主型优化模式

乡村生态产业的发展必然是与生态状况息息相关的。因此,景观空间及相关产业的打造需要依托特色生态空间或资源,以保证生态经济可持续发展。该模式以市场需求为驱动因素,紧密结合海岸带乡村特色进行生态景观建设,打造景观产品,带动区域经济发展。在此模式下,政府一方面为开发提供政策保障和财力、物力支持,另一方面为保护提供行政监管。在此过程中,社会主体(尤其是村民、村集体)既可以站在开发的角度实施各项工程,又可作为保护的监督者,防止过度开发毁坏基本生活环境和生态产业基质。

3 海岸带乡村分类及优化模式匹配实证

苍南县作为浙江省的沿海“南大门”,海岸线长达204.76 km,海域面积约2 740 km,是温州市首批入选国家“蓝色海湾”工程项目(2020年)的典型区域。苍南县原始的自然海岸带经历过多次人工改造,如围垦晒盐、盐地转农耕地或居住地、人工鱼塘建设、海防设施建设、红树林培育、退田还海及沙滩景观建造等。由于各地人为介入的时间段、规模、性质、手段不尽相同,导致苍南县沿海乡村产业性质与生态景观空间产生了极大的差异。根据苍南县海岸带现状形态及各地主要产业,将海岸带乡村分为自然海洋依附型乡村、农用地依附型乡村、沙滩依附型乡村、文化环境依附型乡村、其他功能型乡村,提取以上类型乡村的景观空间特征,做出价值分析,并进行优化模式匹配。

3.1 乡村分类

3.1.1 自然海洋依附型乡村。其是指乡村区位毗邻海洋,村民生产活动多在海上或滩涂进行,主要产业为渔业的乡村。根据自然海洋依附型乡村产业开发状况,可将其分为以下两类。一是综合型海洋依附乡村。以霞观镇为例,其发展是以山海自然地理特色为依托,以码头航运、远海捕鱼、近海养殖等海上活动为主要产业。同时,霞观镇近年来开发了观海景观空间,打造了旅游小镇,其生态景观。具有观赏价值、生产价值、文化价值。二是生产型海洋依附乡村,如沿浦湾下在村、三茆村。该类型乡村沿海岸带由近到远的生态空间形态分别为近岸空间(围垦鱼塘、红树林、养殖滩涂等)、近海空间、远海空间等。其主要产业为传统渔业,如水产养殖、水产苗种、海洋捕捞等,海岸线承担生态屏障的功能。此类乡村高度依赖海洋生态资源,其发展的前提就是保障海洋生物多样性及岸线安全。

3.1.2 农用地依附型乡村。其是指主要产业用地为农田或经济林的乡村。例如,“四季柚之乡”中魁村以四季柚为主要经济作物,林地作为乡村的主要生态景观承担生产和观赏双重功能。同时,该村利用四季柚品牌,打造主题公园,为当地村民及游客提供公共休闲服务。农用地具有一定的生态景观价值,农田/林地景观作为绿色基质植入海岸带,有助于构建和谐的蓝绿空间。科学种植农林作物可起到涵养水源、净化空气、调节小气候的作用;此外,其还具有生产价值,是当地农村居民经济收入的主要来源,也为城市提供了生活物资保障。同时,农林作物具有独特的观赏性,部分作物可赏枝叶、可尝花果,经过景观设计后,可开发田园休闲、农业教育等多种产业。

3.1.3 沙滩依附型乡村。其是指以沙滩资源为特色,发展休闲文旅产业、近海渔业的乡村。沙滩作为海岸带宝贵的自然地理景观,具有不可替代性。苍南县沿岸拥有渔寮沙滩、炎亭沙滩、海口沙滩、雾城沙滩等10余个沙滩,直接影响周边渔寮村、王孙村、雾城村等乡村发展。从当前建设成果来看,对沙滩资源的挖掘改变了当地的乡村形态和许多村民的生活生产方式,过去发展方式单一的渔业乡村开始转化为以服务业为主的文旅乡村,村民在市场驱动及政策号召下开始开发娱乐项目、自建民宿、开设餐饮店铺,新业态呈多元化发展态势。此类乡村的生态景观空间建设可以重塑现代人、海关系,增强游人对海洋的可达性,使非渔业从业人员也能安全、近距离地通过“五感”体验海洋空间。同时,此类乡村的生态景观空间建设有助于文旅产业的开发。此类乡村基于沙滩特殊的地理形态,开发出各种新型的海洋体验活动,如冲浪、沙滩浴、沙滩排球、海钓体验、沙滩音乐节等,促进了海洋旅游业的发展。

3.1.4 文化环境依附型乡村。其是指依托海洋文化资源进行发展的乡村。例如,颇负盛名的海洋遗迹“蒲壮所城”(全国重点文物保护单位)是东南沿海抗倭防御性景观和明代军事城镇建设的有利文化证据,其结构、建筑等具有极高的美学价值、工程价值和景观规划研究价值,是发展文旅产业的实体依托对象。乡村的民俗文化,如拔五更民俗文化、抗倭历史文化、抗台救灾精神,则是发展海洋文旅的无形资产,其历史内涵、民俗活动形式、图腾标志等均可以作为文化要素加以开发利用,带动海洋文旅产业发展。

3.1.5 其他功能型乡村。其是指列于上述传统乡村外的,具有特殊功能的乡村。例如,苍南县三澳村在上位规划中被定位为核电站选址,其乡村建设完全围绕该功能开展。

3.2 优化模式匹配实践

根据上述各类乡村生态景观特征和开发需求,可将其与优化模式进行匹配。保护型优化模式适用于高度依赖陆-海生态环境或其他有保护要求的乡村,具体区域以县国土空间规划为依据。保护为主型优化模式适用于对生态环境有较高依赖性,市场化程度较低,可在不破坏生态基底的条件下开发相关产业、增加生态和经济双重收益的乡村,如生产型海洋依附乡村;或具有较高文化遗产价值的文化环境依附型乡村,如蒲壮所城。开发型优化模式适用于对生态环境依赖性较小、工业化和市场化程度较高的乡村;如其他功能型乡村中的三澳村。开发为主型优化模式适用于可依托生态景观推进相关产业开发的乡村,如农用地依附型乡村、沙滩依附型乡村、综合型海洋依附乡村。

4 海岸带生态景观空间优化政策建议

4.1 海岸带生态景观空间保护格局构建和节点打造

海岸带生态安全格局是基于当地生态资源、生物属性及发展需求构建的区域保护格局,是生态景观规划及优化的基础底图。在《苍南县蓝色经济区发展规划》《2022年苍南县人民政府工作报告》及相关滨海景观带设计方案文本中,尚未将连续的海岸带视为完整的主体进行生态安全格局构建,而是根据各段特征赋予设计主题。这种规划设计方式导致当地生态安全格局破碎、生态景观规划方向不明朗、景观设计缺乏系统性。随着国土三调工作的开展以及国土空间规划的实施,未来相关部门需要将当地资源特色与“三区三线”结合,基于生态景观空间建设需求构建当地生态安全保护格局。当地应基于保护格局,梳理生态资源,打造景观片区、轴线和节点,点面结合。在生态景观打造过程中,相关部门需要将204.76 km的海岸带看成一个整体,构筑一个多样、灵活、完整全覆盖的海洋生态景观系统。

4.2 基于优化模式调动主导者与参与者

海岸带生态景观空间优化的实施需要多方参与,其是政府、市场及社会力量共同建设、推进、良性竞争、互相监督的成果。首先,政府部门需要统筹引导。政府是政策制定者、规划决策者、实施监督者,更是其他参与主体的引导者。政府部门需要为整体海岸带的生态景观空间建设定调,并进行宏观调控。在不同优化模式下,政府部门应尽可能通过政策制定、经济奖励、文化宣传等手段刺激市场、调动社会力量参与。其次,需要多方力量积极参与。政府部门需要通过宣传等手段引导全民参与、全民传承、全民受益。以苍南县沿浦湾红树林公园建设为例,在生态保护景观建设过程中,许多村民认为此举占用了他们的生产用地,减少了经济收益,对该规划产生了极大的不满情绪。有关部门对这一规划的长期经济效益、生态效益进行详细说明,并倾听当地人的诉求,帮助村民理解上位规划,调动其积极性与责任感,使其一同参与建设。

4.3 丰富生态景观产业,扶持主导品牌

海岸带生态景观空间建设需要利用生态资源赋能相关产业,提高生态效益及经济效益。首先,当地政府部门应依据生态景观观赏路线,配合各类型乡村特色,在沿线布局不同的优势产业,同时考虑片区资源优势,确保多片区产业各有特色又能协同发展。其次,各地应根据其生态资源对潜在产业进行深度开发,着重打造生态物质产业(如生态渔业产品、生物质可再生能源等)、生态服务产业(如水体净化、空气净化等生态服务)和海洋文化休闲产业(如休闲与生态旅游、教育服务等)等多种产业。各地应通过政策扶持、产品研发、专业人才引进等手段,促进产业有序发展。同时,当地需要扶持一批领军品牌。品牌是产品质量和产品文化的载体,好的品牌可以引领人们对其产品价值和产品文化的认同。例如,沿浦湾盛产的紫菜,一度因籍籍无名而陷入销售瓶颈,卖得出数量却卖不上价格。当地通过运营紫菜品牌“海之佳”,使其售价比其他无牌产品高出30%,打破了销售瓶颈。因此,打造品牌、严控质量,将好的产品和品牌文化一同带给消费者,是苍南县生态景观产业未来发展的一个方向。