兴隆山矿山岩质边坡生态修复技术研究

刘 娜 任国俊 王 磊

(1.中国地质大学(武汉)环境学院,湖北 武汉 430074;2.自然资源部高寒干旱区矿山地质环境修复工程技术创新中心,甘肃 兰州 730000;3.贵州大学资源与环境工程学院,贵州 贵阳 550025;4.中铁西北科学研究院有限公司,甘肃 兰州 730000)

中国生态修复的研究比较晚,对于此项工作有多种称呼,并无统一的说法。有的称之为“复绿”,顾名思义恢复原来的绿色植被,完善生态系统[1];有的称之为“覆绿”,意为在植被稀少的地方覆盖绿色植被[2];有的称之为“生态治理”,意为重建被破坏的生态系统,除了植被种植之外,主要强调生物多样性和生态系统的建设[3,4]。对于岩质边坡而言,在其自然或人工形成后,表面无植被生长,也就不存在植被破坏,因此无“复绿”一说,在边坡上种植植被以绿化环境,称为“覆绿”更为贴切。

早期的边坡覆绿技术更多的是直接在边坡上插杆覆绿,这种技术在欧洲和日本得到应用[5],但是这种技术无法在岩质边坡上应用。近年来混凝土植被覆绿技术和地境再造技术成为边坡覆绿技术代表性的成果。植被混凝土边坡绿化技术由三峡大学的许文年等开发[6],主要采用喷射的方式进行护坡绿化,具有喷射层抗侵蚀能力强、施工工艺简单、节省种子用量的特点,核心是使喷射层有良好结构的绿化添加剂部分,它不仅可以提供植物生长所需的肥分,还可以将pH 值降至适合植物生长的中性范围内。该技术在三峡工程中得到应用,但不足之处在于植被在岩壁上缺乏生长的环境,难以实现自然生长。地境再造技术的核心是在岩质边坡上人为创造植物生长所需环境,将合适的植物种植在改造后的边坡上,前期由人工养护,后期实现自然生长[7]。该技术可以解决石灰岩质边坡的长久覆绿问题,具有回归自然、操作简单、成本低的特征。该技术的不足之处在于无法在完整性较强的岩体上使用。

综合看来,没有哪一种覆绿技术能够适用所有岩质边坡,需要根据边坡所在地区的气候和边坡的岩性、裂隙、坡度等特征,准确选用合适技术完美地实现覆绿的效果[8]。本研究以岩质边坡为例,选取符合当地情况的一种方式进行边坡覆绿研究,以达到用研究成果推广整个相似区域的目的。

1 岩质边坡修复技术路线

结合调查资料和调查结果进行综合分析,选择较为典型的岩质边坡进行生态修复试验,采取不同的生态修复方法和种植物种,对土壤机制进行改良,对修复效果进行定期监测,最后确定效果较好的修复方法,形成一套完整的技术措施和工艺理论。

本研究以甘肃省兴隆山自然保护区试验条件最优的一处边坡进行岩质边坡修复技术研究试验。该试验区植被稀少,岩性单一,无地下水出露,地质构造不复杂,坡面局部破碎,坡脚有零星松散堆积物,其东侧部分斜坡段坡面平整,坡前较为平坦,安全且方便作业,是合适的试验场所。研究方法主要包括资料收集、土壤基质配比、坡面打孔、生长地境再造、植物移栽、定期监测。

2020年8月10日~8月21日开展试验,2020年8月22日~12月31日进行试验效果监测。因2020年初新冠病毒影响,试验种植时间较晚,导致种植生物成活率低,种植植物大面积死亡,造成试验结果不理想,取得数据少,不利于成果分析总结。因此,于2021年5月28日重新进行修复技术试验,补种设计植物。

2 地质环境条件

兴隆山国家级保护区气候温和,雨热同季,光照充足;地貌多样,以构造侵蚀地貌为主;褶皱构造和断层发育,历史上因新构造运动发生过多次地震;出露地层岩性主要为震旦系(Z)各类混合岩,白垩系(K)泥岩、页岩、砂岩互层,新生代第四纪(Q)由黄土、砂和砾土组成的覆盖层等;有松散岩类孔隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水、基岩裂隙水3种地下水类型,其中基岩裂隙水是最主要且水量最丰富的地下水类型;保护区分布的土壤为地带性土壤,共5个土类,有多种植被类型和低等植物及阴湿的水热条件、丰富的腐殖质;人类工程活动主要表现为工程建设、农林活动、矿产资源开发,区内矿业开采活动强烈,矿业活动对保护区地形地貌景观的影响严重,土壤植被遭受破坏。

保护区内共有8 家矿山企业,矿区分布见图1,已经全部废弃或关闭,总共有12个岩质边坡,因施工条件等原因均未进行恢复治理,这12 处岩质边坡均属于中小型规模,现状稳定性均较差,预测稳定型差,在震动、降雨等不良条件下,有可能发生崩塌地质灾害。边坡形态及边坡岩土体组成是影响斜坡稳定的内因,人类活动、地震等是影响斜坡稳定的外因,强降雨是引起灾害发生的主要因素。

图1 兴隆山国家级自然保护区8 处矿山分布图Fig.1 Distribution map of 8 mines in Xinglongshan National Nature Reserve

3 边坡生态修复方案设计

3.1 试验边坡选取

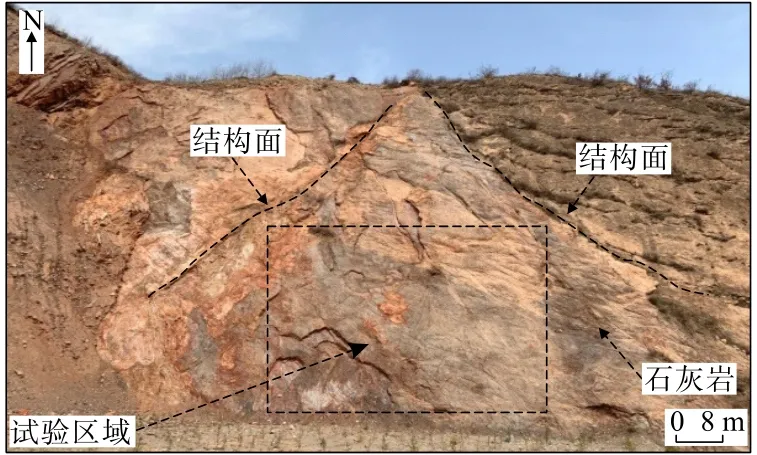

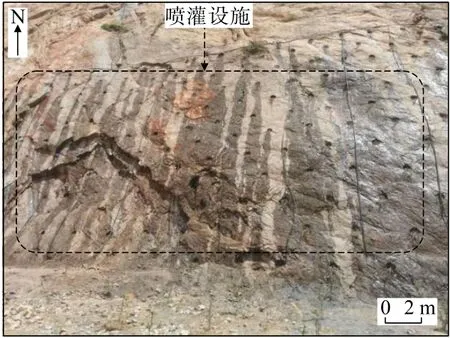

试验边坡的选取要充分考虑试验安全,试验开展条件、试验效果等因素。综合考虑,选取位于陈沟峡西南侧支沟沟口处的榆中奥森建材有限公司龛谷石灰岩矿矿区岩质边坡东侧部分斜坡段20 m×25 m 坡面作为试验区域,见图2。该段岩质边坡为采矿活动露天开挖形成的掌子面,总体呈东西向展布,平面呈“圈椅型”,剖面形态呈“直线形”。坡顶为原始山体,坡脚为已有工程治理后平台。坡宽约40 m,坡高一般35~45 m。坡体坡度一般70~80°,局部直立。斜坡体坡面裸露且临空,坡体主要由灰岩组成。组成坡体的基岩较为稳定,节理裂隙不发育。

图2 栽种试验边坡Fig.2 Planting test slope

3.2 坡面布置

3.2.1 坡面打孔

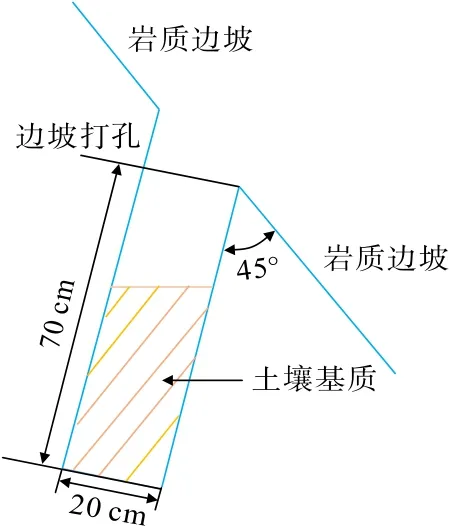

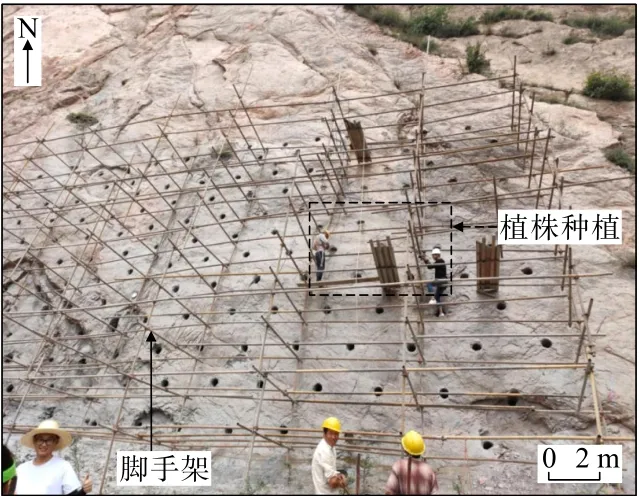

试验区岩质边坡上布设植生孔208个,搭建脚手架作业,采用YT28 型风钻进行成孔。植生孔角度为与岩质边坡坡面成45°,植生孔断面为圆形,直径为20 cm,垂直深度70 cm。各孔横间距1.5 m,纵间距1.0 m,见图3、图4。

图3 坡面打孔示意图Fig.3 Schematic diagram of slope drilling

图4 岩壁打孔Fig.4 Drilling of the rock wall

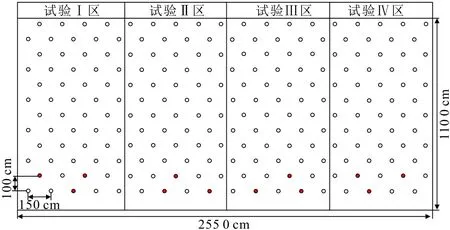

3.2.2 钻孔分区

以控制变量法进行试验区块布置,试验区共分为4个试验区块,分别命名为试验区Ⅰ号、试验区Ⅱ号、试验区Ⅲ号和试验区Ⅳ号,每个区块54个孔,地块布置见试验立面布置图5所示。

图5 试验立面布置图Fig.5 Elevation layout of the test area

3.3 主要试验内容

3.3.1 植物培养

查阅文献[9]结合陕西榆林相同纬度地区种植经验,确定试验植物物种为小叶扶芳藤,图6所示。小叶扶芳藤原产黄河流域以南各省区,现甘肃、陕西、辽宁等省都有栽培。

图6 小叶扶芳藤Fig.6 Euonymus fortune

小叶扶芳藤常生长在阴凉之处,也可以正常生长在阳光充足之处;适合在温暖的地方种植,而且具有耐寒的特性,在兰州冬天的时候无需防护;植株生长健壮需要满足水分充足、土壤和空气湿度大的条件。小叶扶芳藤耐酸碱性,耐干旱、瘠薄,可在砂土地、石灰岩山地栽培,适于疏松、肥沃的砂壤土生长[9]。

委托试验实施部门进行购买及养护,培育营养钵大小应与试验植生孔规格相适应,营养钵中的土壤肥分应充分满足植物生长初期的需要。

3.3.2 土壤基质配比

通过查阅文献[10],结合当地情况确定基质土各成分配比。岩质边坡生态防护绿化基质由复合基质和调节剂组成,复合基质由多个成分组成:食用菌废渣15%~65%、牛粪10%~52%、秸秆末10%~50%、污泥10%~45%,各成分均以干基计算。调节剂各成分为土壤保水剂0.5%、聚乙烯醇0.6%~2%、凹凸棒粉0.5%~17.5%、控释有机无机复合肥0.5%~4.5%、土壤消毒剂0.8%~1.5%、pH 调节剂0.5%~2.3%、有机肥0.7%~8.2%,调节剂各成分质量百分数以复合基质总重为基准。pH 调节剂为熟石灰或过磷酸钙。

基质土准备充分后将其充填至目标地块内,各区块孔内土壤搭配具体如下:Ⅰ号试验区块,共52 孔,为常规种植孔+本地植生土;Ⅱ号试验区块,共52孔,为底部填充20 cm 砂砾卵石+本地植生土;Ⅲ号试验区块,共52 孔,为常规种植孔+基质土;Ⅳ号试验区块,共52 孔,为底部填充20 cm 砂砾卵石+基质土。

3.3.3 植物移栽

对孔穴慢慢浇水,紧接着进行移栽,移栽前将耕植土与水混合搅拌,涂抹在孔壁周围,按照各地块要求进行种植,将培植好的叶茎不小于30 cm 的小叶扶芳藤栽种到各试验植生孔内,图7所示。

图7 栽植小叶扶芳藤Fig.7 Planting of Euonymus fortune

3.3.4 植物养护

现场植被稀少,岩质边坡裸露,夏季太阳照射时,会使得岩体表面温度上升,进而导致孔内水分过快蒸发,对植物的生长不利,如果不采取养护措施,植物会很快枯萎,可见水分是影响植物成活的关键因素。

养护采用喷灌方式进行养护,斜坡坡顶设置2个2 m3的圆柱形水箱进行蓄水,水管与试验区南侧陈沟峡常年流水相连,通过水泵进行蓄水,蓄水后通过铺设的喷灌设施对每个植生孔进行浇水养护,见图8、图9。

图8 养护用水箱Fig.8 Water tank for maintenance

图9 喷灌设施布设Fig.9 Layout of sprinkler irrigation facilities

3.3.5 监测

岩体内植生孔的温度一般在夏季达到最高,冬季达到最低,且夏季植物蒸腾量最大,冬季岩体内植生孔结冰可能会导致植物冻死或冻伤[11]。选取岩体内植生孔温度和湿度的监测数据进行研究。本次在研究区设计了12个温湿度监测孔,Ⅰ号~Ⅳ号每个试验区各布设3个温湿度监测孔,每个监测孔深度为根系生长的中间区段,为20 cm。岩体内的温湿度监测仪器选用DS-1923 温湿度纽扣式记录仪,其可以监测的温度范围为-20~+85 ℃,相对湿度监测范围为0%~100%RH,温度精度为0.062 5 ℃,湿度精度为0.04%RH。本次监测试验自温湿度监测仪布设开始进行监测,得到温度、湿度监测数据。

4 试验成果

植物适合在一定的环境中生长,一些生态因子对植物的生长有显著的影响。试验区边坡为大于60°的裸露岩壁,岩体的储水能力远不及土壤,由于岩体与土体具有显著的区别,一般在土体中对植物的成活影响有限的生态因子在岩质边坡条件下变得极其重要。根据研究区情况,将影响植物成活的主要生态因子确定为:岩体内植生孔内的温度因子、岩体内植生孔内的湿度因子。

4.1 岩体内植生孔温度因子

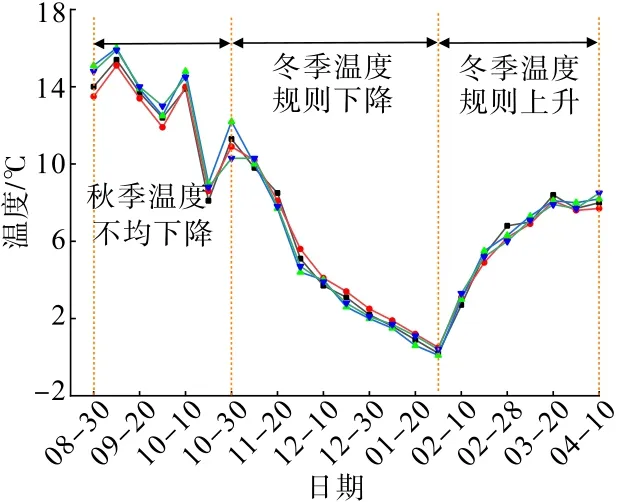

为了探究植生孔内的温度分布能否满足植物的生长及成活要求,对研究区各监测孔温湿度进行监测,监测深度为20 cm,监测频率为1 次/h,对数据进行筛选后,选取每月10、20、30日的数据求其均值,根据2021年4月18日观测数据显示,本次生态修复技术研究种植的小叶扶芳藤成活率仅为13.46%,首次种植温度监测结果见图10。并于2021年6月8日进行植株补种,见图11。

图10 植生孔各月平均温度变化(首次种植)Fig.10 Monthly average temperature changes in boreholes (first planting)

图11 植株补种Fig.11 Plant replanting

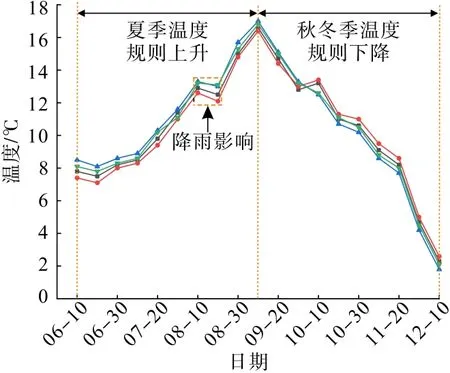

由图10、图12 可见,监测时间范围为8月20日~次年4月10日、6月10日~12月10日。从图12分析可知,Ⅰ号试验区植生孔内填充本地植生土温度在夏季高于Ⅱ号试验区块20 cm 砂砾卵石+本地植生土内温度,Ⅰ号试验区植生孔内填充本地植生土温度在冬季低于Ⅱ号试验区块20 cm 砂砾卵石+本地植生土内温度。这是因为夏季外界气温高,岩体外部温度上升快,Ⅱ号试验区块内填充有20 cm 砂砾卵石,其缝隙见存储有喷灌及降雨入渗的水分,这些水分有调节孔内温度的作用,使得Ⅱ号试验区块内的植生孔在夏季外界温度过高时植生孔内的温度较未填充卵石的植生孔温度低,冬季外界气温低,岩体外部温度下降快,岩体通过裂隙向外界进行传递,Ⅱ号试验区块内填充20 cm 砂砾卵石缝隙间的水分的调节作用使得其在冬季外界温度较低时植生孔内的温度较未填充卵石的植生孔温度高。Ⅲ号试验区植生孔内填充基质土温度在夏季高于Ⅰ号试验区块本地植生土内温度,Ⅲ号试验区植生孔内填充基质土温度在冬季低于Ⅰ号试验区块本地植生土内温度,这是因为Ⅲ号试验区块内填充的基质土含有凹凸棒等材质,使得基质土孔隙较大,温度传导能力较强。Ⅳ号试验区植生孔内填充20 cm 砂砾卵石+基质土温度在夏季低于Ⅲ号试验区块内基质土温度,这是因为Ⅳ号试验区块内填充有20 cm 砂砾卵石,其缝隙见存储有喷灌及降雨入渗的水分,这些水分有调节孔内温度的作用,使得Ⅳ号试验区块内的植生孔在夏季外界温度过高时植生孔内的温度较未填充卵石的植生孔温度低,在冬季外界温度较低时植生孔内的温度较未填充卵石的植生孔温度高。

图12 植生孔各月平均温度变化(补种后)Fig.12 Monthly average temperature change in borehole (after reseeding)

经统计分析,Ⅰ号~Ⅳ号区块夏季岩体内植生孔温度变化范围为13.0~21.6 ℃,冬季温度变化范围为-0.7~10.6 ℃。在温带地区,冬季植被根系对温度的要求不低于0~4 ℃,夏季植物根系对温度的要求则不超过30 ℃[12]。一般情况下,植物的最适生长温度为0~35 ℃之间[13]。因此,孔内的温度基本能够达到植物的成活条件。

4.2 岩体内植生孔湿度因子

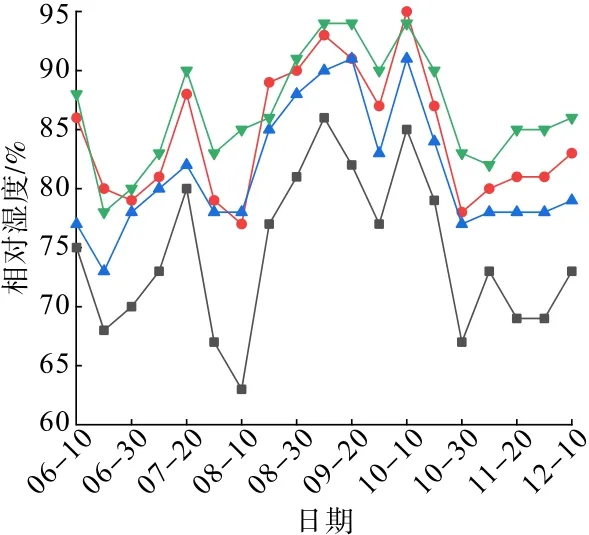

首次试验种植后,开始进行喷灌养护,通过温湿度监测数据得出,12个监测孔相对湿度监测数据均为100%,说明各植生孔内含水量大,对种植的小叶扶芳藤根系产生不利影响,是造成首次种植的小叶扶芳藤大面积死亡的原因之一。

经过2021年5月补种之后,改进了喷灌的灌溉方式,减少了养护次数,对各监测孔内相对湿度监测数据筛选后求其均值,并绘制出研究区岩体内植生孔相对湿度随日期的变化,见图13。

图13 植生孔各月相对湿度变化(补种后)Fig.13 Monthly relative humidity change in the borehole (after reseeding)

Ⅱ号试验区块、Ⅳ号试验区块内均填充有20 cm砂砾卵石,其缝隙间存储有喷灌及降雨入渗的水分,这些水分有调节孔内水分的作用,使得Ⅱ号试验区块、Ⅳ号试验区块内植生孔土壤含水率有所增加。Ⅰ号试验区植生孔内填充本地植生土湿度最低,Ⅲ号试验区植生孔内填充基质土湿度其次。经统计分析,Ⅰ号~Ⅳ号区块岩体内植生孔相对湿度变化范围为63%~93%。根据土壤相对湿润度(R)的干旱等级指标(表1),植生孔相对湿度等级属于无旱等级。通过试验监测数据可知,在兴隆山自然保护区范围内,天然降雨于植生孔内储存水分,可实现后期人工养护少甚至无人养护。

表1 土壤相对湿润度(R)的干旱等级指标Table 1 Drought grade indicators of soil relative humidity (R)

4.3 土壤养分分析

试验区采石场岩壁裸露,无土壤层。为了了解植生孔内的土壤能否满足植物生长的需求,本研究采集了4个试验区块植生孔土壤进行了土壤肥力测试,结果见表2。土壤肥力是指土壤为植物生长提供和协调营养条件及环境条件的能力,是土壤各种基本性质的综合表现,是土壤区别于成土母质和其他自然体的最本质的特征[14]。对植生孔中土壤样品进行室内分析试验,最后获取的土壤肥力指标主要包括土壤碱解氮、有效磷、有机质等。

表2 2020~2021年试验区土壤理化性质Table 2 Physicochemical properties of soil in the test area from 2020 to 2021

结果表明基质土内的土壤肥力普遍偏高,从表2中结果可知:区块Ⅲ、区块Ⅳ、区块Ⅱ、区块Ⅰ中有机质、碱解氮、有效磷含量均依次递减;区块Ⅲ全氮含量最高;区块Ⅲ速效钾含量低于区块Ⅱ,但属于同一级别且均高于区块Ⅳ、区块Ⅰ。

综上所述,在植物地境肥分方面,区块Ⅲ最好,区块Ⅳ、区块Ⅱ次之,区块Ⅰ较差。

4.4 植物生长状况

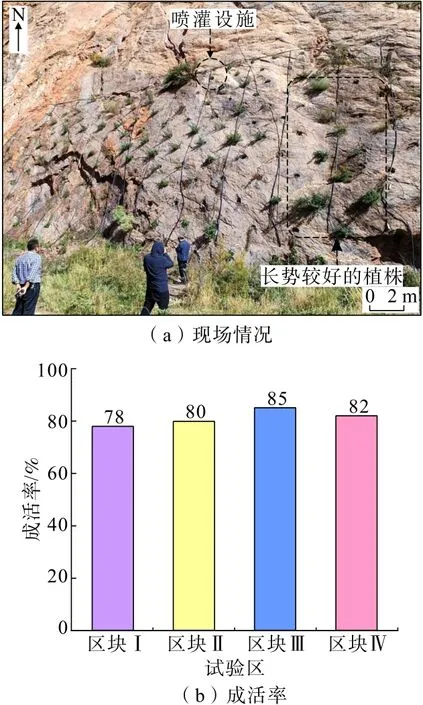

为了监测植物生长情况,判断各试验区块植株长势,于2021年6月25日及9月20日对植株成活率以及高度、胸径、盖度、新枝长出率进行了测量,见图14,测量结果见表3。

图14 植株成活情况Fig.14 Plant survival status

表3 试验区植物平均长势状况Table 3 Average plant growth in the test area

与区块Ⅰ相比,区块Ⅱ、区块Ⅲ、区块Ⅳ植物的成活率分别提高2、7、4个百分点,区块Ⅲ植物成活率最高。

与区块Ⅰ相比,区块Ⅱ、区块Ⅲ、区块Ⅳ植物的高度分别提高15%、37%、20%,植物的胸径分别提高8%、36%、28%,植物的新枝长出率分别增加0.71、1.85、1.02个百分点。与区块Ⅰ相比,区块Ⅱ、区块Ⅳ植物的盖度降低0.32、0.27个百分点,而区块Ⅲ植物的盖度提高0.45个百分点。

综上所述,常规种植孔+基质土的区块Ⅲ处理及底部填充20 cm 砂砾卵石+基质土的区块Ⅳ植被恢复效果最佳,常规种植孔+本地植生土的区块Ⅰ及底部填充20 cm 砂砾卵石+本地植生土的区块Ⅱ植被恢复效果次之。

5 结 论

基于对矿山岩质边坡生态修复的研究,首先梳理了边坡覆绿的概念,阐述了2种近年来边坡覆绿技术代表性的成果并指出不足之处。总结出覆绿技术需要根据边坡所在地区的气候和边坡的岩性、裂隙、坡度等特征,准确选用何种技术完美地实现覆绿的效果。在以上成果及结论的基础上,以兴隆山国家级自然保护区一处矿山岩质边坡为例进行生态修复研究,本研究的结果如下:

(1)试验边坡的选取要充分考虑试验安全、试验开展条件、试验效果等因素。边坡坡面平整和坡前平坦才便于试验分区和钻孔施工作业,所选场地较为合理,推动了本项目的试验研究。

(2)受新冠疫情影响,首次试验种植成活率仅为13.46%。植株补种后,经统计分析,Ⅰ号~Ⅳ号区块夏季岩体内植生孔温度变化范围为13.0~21.6 ℃,冬季岩体内植生孔温度变化范围为-0.7~10.6 ℃。一般情况下,植物的最适生长温度为0~35 ℃之间。因此,孔内的温度基本能够达到植物的成活条件。

(3)首次试验种植后,12个监测孔相对湿度监测数据均为100%,是造成首次种植的小叶扶芳藤大面积死亡的原因之一。补种之后,改进了喷灌的灌溉方式,减少了养护次数,最终统计分析,Ⅰ号~Ⅳ号区块岩体内植生孔相对湿度变化范围为63%~93%,属于无旱等级。通过试验监测数据可知,在兴隆山自然保护区范围内,天然降雨于植生孔内储存水分,可实现后期人工养护少甚至无人养护。

(4)本研究采集了4个试验区块植生孔土壤进行土壤肥力测试。通过对植生孔中土壤样品进行室内分析试验,最后获取土壤肥力指标。结果表明基质土内的土壤肥力普遍偏高,在植物地境肥分方面,区块Ⅲ最好,区块Ⅳ、区块Ⅱ次之,区块Ⅰ较差。

(5)最终通过各试验区块植株长势判定,常规种植孔+基质土的区块Ⅲ及底部填充20 cm 砂砾卵石+基质土的区块Ⅳ植被恢复效果最佳,常规种植孔+本地植生土的区块Ⅰ及底部填充20 cm 砂砾卵石+本地植生土的区块Ⅱ植被恢复效果次之。