基于多时间尺度气候降雨因素对鄱阳湖高水位的影响

王 瀚,彭花明,刘海金,龚志军,杨永乐

(东华理工大学地球科学学院,330013,南昌)

0 引言

鄱阳湖是我国最大的淡水湖[1-2],其对江西省的社会、经济、文化和生态都起到不可替代的作用。近代时期鄱阳湖表现为一个水位变化极端的湖泊[3],具有“洪期一片是湖、枯期一线似河”的独特景观[4-5]。正由于鄱阳湖水位年际和季节性巨变特征,使得鄱阳湖地区成为我国洪涝灾害严重发生区之一。继1998年特大洪涝灾害,2020年鄱阳湖又出现新高水位事件,致使农作物受灾面积7 420 km2,导致直接经济损失313.3亿元[6-7]。因此,对鄱阳湖2020年新高水位事件开展定量分析,对今后鄱阳湖经济圈的供水、防洪和生态安全决策具有重要意义。

极端降雨是引发流域性洪灾的一个重要因素[8-9]。因此有不少学者从气候降雨角度对鄱阳湖区的水文过程开展分析,例如,刘剑宇等[10]利用1955—2009年鄱阳湖流域外洲、李家渡等6个水文站洪水发生数据与气候指标相关系,发现ENSO、IOD 2个气候指标对鄱阳湖流域洪水发生次数有显著影响;雷享勇等[11]利用鄱阳湖流域1959—2019年16个气象站降雨数据分析鄱阳湖流域极端降雨时空分布特征,发现鄱阳湖流域极端降雨的强度及频率呈明显增长趋势,极端降雨时间持续性呈下降趋势;Li等[12]通过对鄱阳湖近60年历史洪水特征进行分析,认为气候因素所引起汛期极端降水是20世纪90年代鄱阳湖特大洪涝灾害发生的主要原因。综上所述,大部分学者认为气候降雨因素是造成鄱阳湖近代洪水位事件的一个最关键因素。需要强调的是,以上认识多基于鄱阳湖近代短时间尺度的水文过程研究。然而,要更加全面地认识鄱阳湖洪涝灾害的影响因素及驱动机制等,还需要在不同时间尺度下定量分析气候降雨因素对鄱阳湖水位变化的影响。

本次研究首先基于短时间尺度,利用泰森多边形法计算分析了鄱阳湖区域近20年极端降雨参数,并从极端降雨角度对鄱阳湖2020年新高水位事件进行了初步分析。之后,基于古文献记载和ArcGIS软件,模拟反演初唐时期鄱阳湖的水位高程,并讨论了其与当时气候降雨的对应关系。通过这些不同时间尺度的对比分析,有助于进一步提高人们对洪灾的认识,并为未来鄱阳湖流域的防洪减灾工作提供一定的科学依据。

1 研究区概况

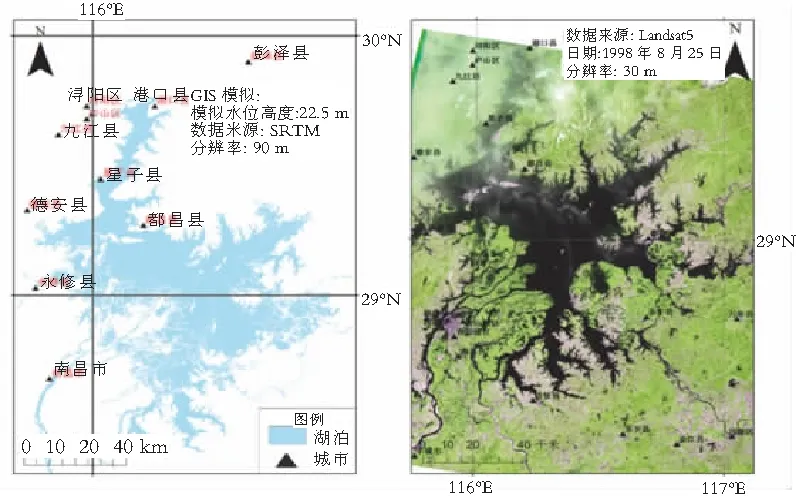

鄱阳湖(28°22′~29°45′N、115°47′~116°45′E)位于江西省北部,长江以南的地区(图1),属于亚热带湿润性季风型气候[13]。鄱阳湖是一个通江湖泊,北与长江相临,其余三面环山,江西境内95%的水资源都通过赣江、抚河、信江、饶河及修水(通常称为“五河”)流进鄱阳湖,最后从湖口注进长江。在江、河、湖共同作用下,鄱阳湖地区成为了一个集水资源、生物资源、旅游资源于一体的生态湿地[14]。同时,鄱阳湖也是重要的粮食生产基地,粮食产量占到江西省的1/4。总之,鄱阳湖地区在调节长江径流、保护生物多样性、促进周边地区经济与社会发展等方面具有重要作用。

图1 鄱阳湖流域及气象站位置分布图

2 2020年鄱阳湖水位变化过程

2020年进入梅雨季节之后,强降雨导致我国中南部多地河流湖泊水位相继超过警水线,其中,鄱阳湖的洪涝灾情极其严重。2020年6月下旬到7月上旬,长江中下游地区降雨量是多年平均的1.5倍。鄱阳湖水位自6月下旬开始持续上涨,尤其是7月上旬,鄱阳湖水位连续8 d日均涨幅都大于0.4 m,最大单日涨幅达到0.65 m,5月下旬鄱阳湖水域面积为2 207 km2,7月上旬面积为4 403 km2,7月上旬较5月下旬相比面积增长了近1倍,7月上旬水域面积相比往年平均值(3 510 km2)大了25%[15]。据统计,7月1—10日时间全省的降雨量228 mm,是常年均值的4倍,列历史记录第一位[7],特别是7月8—9日,全省降雨量达到108 mm,是1961年至今记录气象数据以来之最。

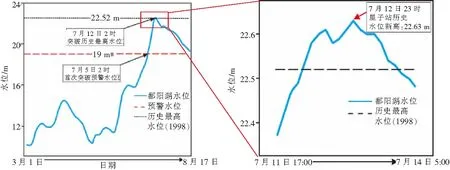

2020年1周内鄱阳湖流域连续发生12次编号洪水,甚至鄱阳湖星子站、修河永修站等多站的水位都超过了历史记录。从图2鄱阳湖星子站的水位记录来看,鄱阳湖水位于6月下旬开始上涨,在7月5日02:00鄱阳湖星子站水位突破预警水位(19 m),7月12日02:00,快速突破有记录以来的历史最高水位(22.52 m),在7月12日23:00鄱阳湖星子站水位达22.63 m,超出警水位3.63 m,成有记录以来的历史最高值。

图2 2020年3月1日至8月17日鄱阳湖星子站水位变化

3 数据来源及研究方法

3.1 数据来源

本次研究鄱阳湖流域1998—2020年23个气象站逐日降雨数据来源于气象数据网(http://data.cma.cn/),逐日降雨数据缺失量低于5%。分析时,对缺失数据采用插值法进行插值处理[16]。本次研究选取了鄱阳湖流域23个气象站点:修水站、宜丰站、莲花站、宜春站、吉安站、井冈山站、遂川站、赣州站、靖安站、南昌站、樟树站、德兴站、贵溪站、玉山站、上饶站、永丰站、南城站、南丰站、宁都站、广昌站、龙南站、寻乌站和鄱阳站。这些站点位置覆盖了整个鄱阳湖流域(图1)。本文中用于模拟鄱阳湖水位淹没的数字高程模型(DEM)来源于地理空间数据云网(http://www.gscloud.cn),数据分辨率为90 m。

3.2 指标选择

本次研究选取5个极端降雨指标,分别是单日最大降雨量、极端降雨量、强降雨日数、极端降雨日数和持续降雨日数(表1)。这些指标用来表征一段时间内降雨量的极端性和降雨时间的极端性[17-18]。其中,单次最大降雨量和极端降雨量两个指标可用表示降雨量的极端性;而强降雨日数、极端降雨日数和持续降雨日数3个指标则可用表示降雨时间的极端性。

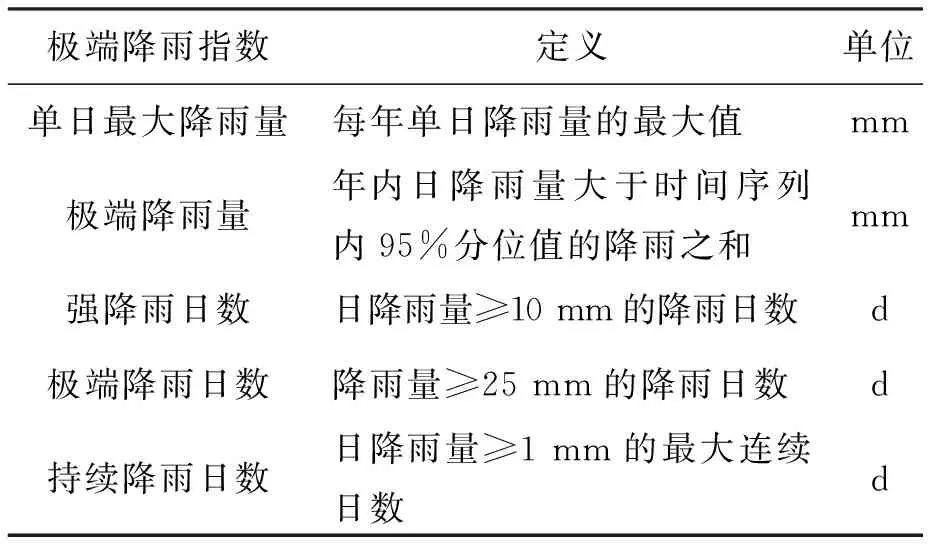

表1 极端降雨指数及定义

3.3 泰森多边形法

泰森多边形法又称加权平均法或垂直平分法,是由荷兰气象学家A·H·Thiessen提出的一种通过离散分布站点的降雨量来计算区域平均雨量的方法[19-21]。依据该方法,整个鄱阳湖流域就构成一个泰森多边形网。在这个网内,每一个泰森多边形都对应一个气象站,每个气象站都会得到一个面积权重系数,用各气象站的相应权重系数乘于该气象站的降雨量后相加,就能得到整个鄱阳湖流域的加权平均降雨量。其计算公式如下:

P=f1P1+f2P2+…+fnPn

(1)

式中:P为流域面加权平均雨量(mm), f为流域内各气象站多边形面积计算的权重系数(km2),P为各气象站点同时期降雨量(mm)。

4 数据结果

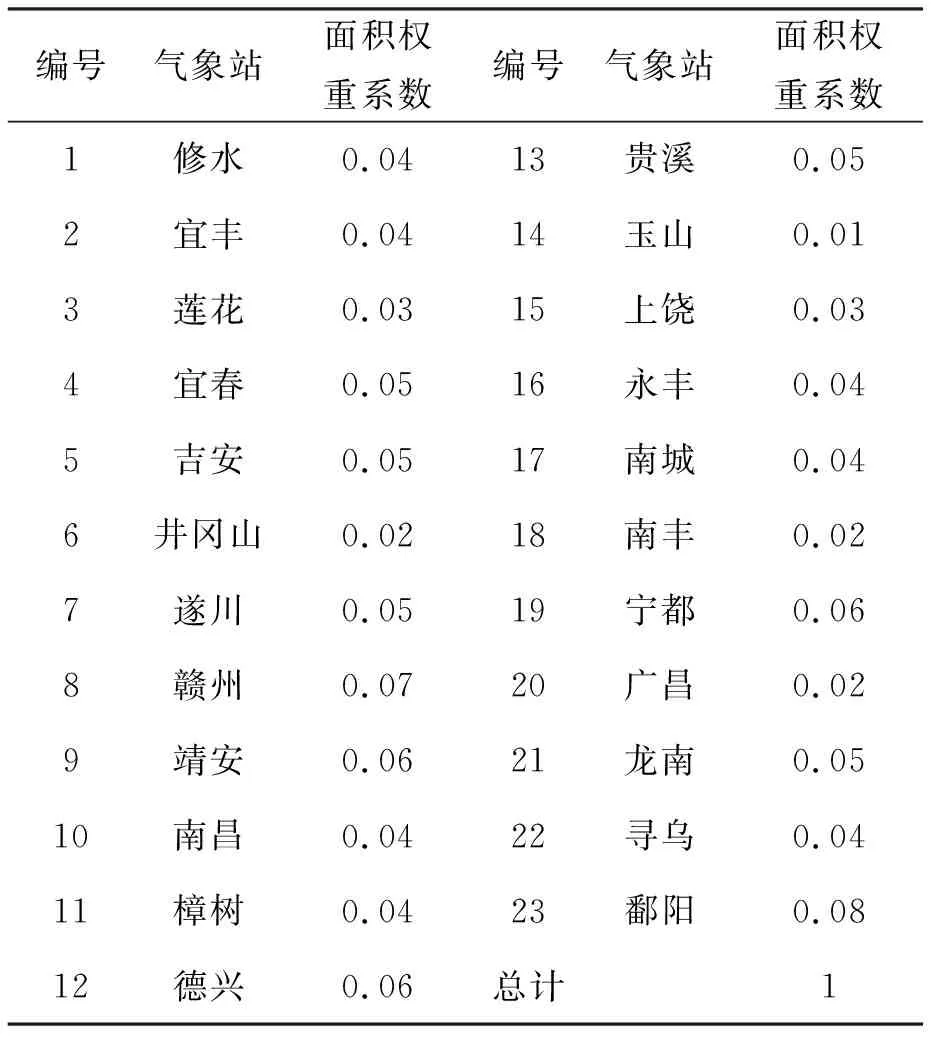

根据泰森多边形法,基于ArcGIS软件计算出了鄱阳湖流域23个气象站所占的面积大小和面积权重系数(图3、表2)。

图3 鄱阳湖流域各气象站泰森多边形面积分配图

表2 鄱阳湖流域各气象站面积系数

根据泰森多边形法的计算公式,从计算得到的结果(表3)可以看出,2020年降雨量的极端性指标(单日最大降雨量、极端降雨量)大于1998年,而2020年降雨时间的极端性指标(强降雨日数、极端降雨日数和持续降雨日数)小于1998年。

表3 1998年和2020年汛期极端降雨指标对比

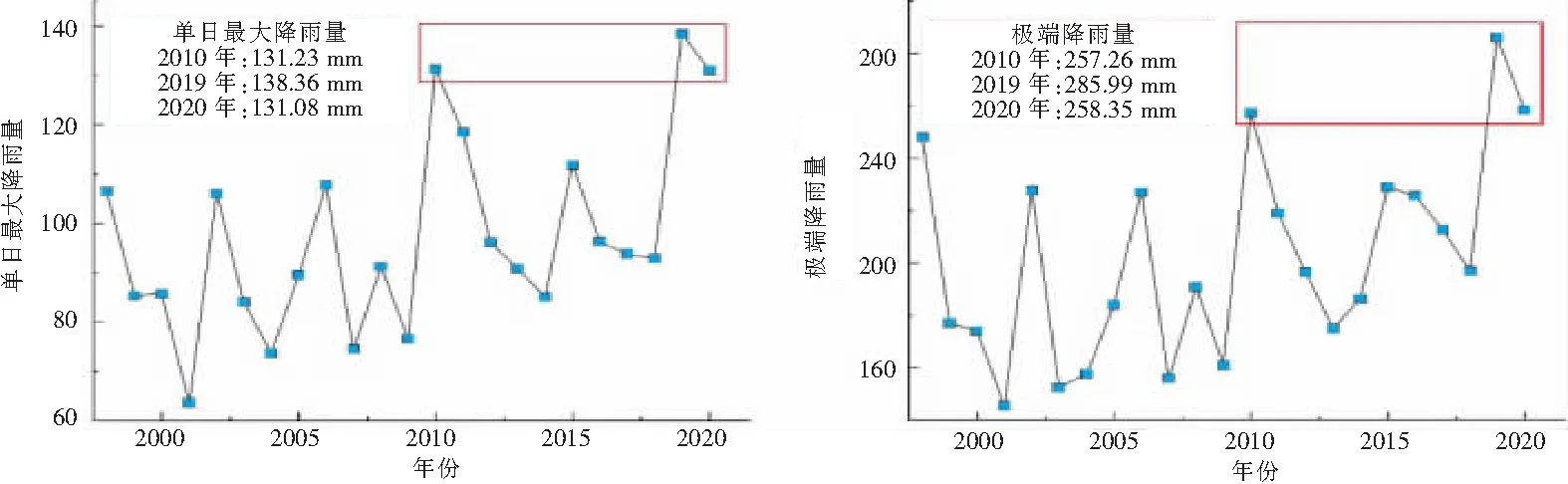

4.1 1998—2020年鄱阳湖降雨量极端性分析

通过对比2020年和1998年鄱阳湖汛期时发生极端降雨的特点,发现造成2020年水位超过1998年最高水位的一个可能重要原因为2020年降雨量的极端性强。为进一步确认鄱阳湖汛期降雨量的极端性与鄱阳湖超高水位的关系,本次研究还对鄱阳湖流域1998—2020年近20年汛期降雨量的极端性指标进行分析(图4)。通过分析,发现有2个年份的汛期降雨量极端性指标与2020年接近。第1个年份为2010年,其日最大降水指标和极端降水量分别为131.23 mm和257.26 mm。然而,2010年的最高水位没有超过1998年,这可能是由于2010年的汛期降雨时间的极端性比1998年低所致(例如2010年的强降水日数指标仅为1998年的76%)。第2个年份为2019年,该年单日最大降水指标和极端降水量指标甚至比2020年分别高~6%和~10%,而2019年汛期降雨时间的极端性与2020年相当(例如,2019年强降水日数指标值比2020年高~4%,2019年极端降水日数指标值比2020年低~2%)。然而2020年出现了新高水位事件,2019年却没有出现新高水位事件。2019年最高水位仅为20.68 m,比2020年的最高水位低了1.95 m。因此,通过对比分析结果,认为单从气候降雨因素,特别是仅从降雨量的极端性强弱不足以解释2020年出现新高水位事件。

图4 1998—2020年汛期鄱阳湖流域单日最大降雨量、极端降雨量指标变化

4.2 初唐时期古水文模拟与对比分析

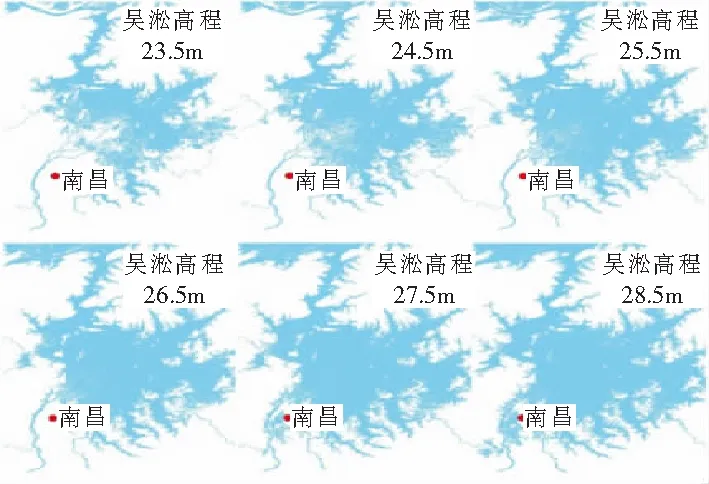

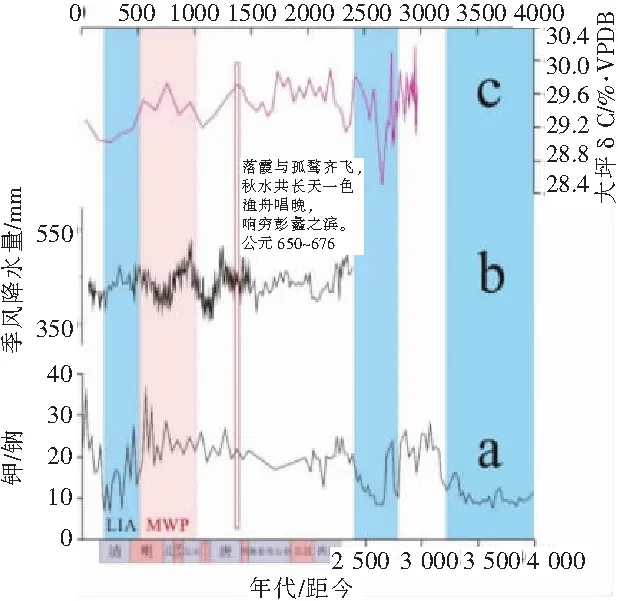

为进一步厘定气候降雨因素与鄱阳湖水位的关系,本次研究利用ArcGIS软件对鄱阳湖初唐时期的水位进行反演模拟。依据古文献中,王勃在《滕王阁序》中描述的“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨”诗句(注:彭蠡是古代对鄱阳湖的别称,滕王阁位于南昌市),因此有学者认为在初唐时期鄱阳湖的水位淹至南昌附近[22]。分析时,首先对鄱阳湖1998年最高水位22.52 m(吴淞高程)的水域范围利用ArcGIS软件进行的反演模拟(图5),并与1998年8月25日(洪期)的卫星遥感影像进行对比,发现比较吻合。之后在1998年的最高水位22.52 m基础上,逐步增加1 m,然后利用ArcGIS软件对鄱阳湖的古湖水范围进行反演模拟。模拟结果显示需要在1998年最高水位值基础上,至少提高~5 m后才能反演模拟到初唐时期王勃在《滕王阁序》中所描述的鄱阳湖水文状态(图6)。然而,王勃所在的初唐是公元650—676年(图7[23-24]),该段时间不属于中世纪暖期(中世纪暖期为近2 000年内气候相对温暖、降雨相对增强时期)。需要强调的是,此次反演模拟先进行了前提假设:即鄱阳湖自初唐以来受到新构造运动影响弱,其地形起伏与现今状态相当。此次模拟结果说明了2种可能:1)前期假设正确,即鄱阳湖即使不在气候相对温暖、降雨相对增强的初唐时期,也能出现大湖期(其水位比1998年最高值至少高出~5 m);2)前期假设错误,鄱阳湖区域从初唐到现在,其地形由于新构造运动发生了明显的变化。因此在利用ArcGIS软件模拟时,不需要在1998年最高水位值基础上提高~5 m,鄱阳湖就可以淹至南昌附近。无论以上哪种情况,都说明难以单用气候降雨因素来解释鄱阳湖在初唐时期与现在水文状态的巨大差异。

图5 鄱阳湖1998年最高水位ArcGIS模拟水域范围与当时卫星遥感影像图

图6 鄱阳湖水位淹没模拟图

图7 (a)鄱阳湖的钾钠比值;(b)历史时期东亚季风降雨量变化;(c)大坪泥炭的δ13C值

5 讨论

本次研究通过分析近20年鄱阳湖流域降雨量的极端性对2020年新高水位事件的影响,发现仅从极端降雨因素难以解释鄱阳湖2020年发生的新高水位事件。此外,根据近2 000年气候降雨变化过程,基于古文献记载和ArcGIS软件水位淹没模拟分析,发现气候降雨因素不足以解释初唐时期鄱阳湖水域范围与现今鄱阳湖水域范围的巨大差异。这些结果表明,除了气候降雨因素,还有其它重要因素影响鄱阳湖的水文过程。例如,在新构造运动方面,Hu等[25]认为鄱阳湖的部分区域(松门岛)自5 Ma以来以16 m Myr-1速率发生构造抬升。谭其骧和张修桂依据古文献记载认为鄱阳湖地区的新构造运动对鄱阳湖的水域面积有明显影响[26]。另外,根据《地震历史资料汇编》[27]的统计结果,仅在公元318—1947年范围内,鄱阳湖水域(28°22′~29°45′N、115°47′~116°45′E)范围的古地震记录就多达54次,如《晋书》明确记载:“十二月,庐陵、豫章、武昌、西陵地震,涌水出,山崩”。该记载明确记录了鄱阳湖区域在东晋大兴元年(公元318年)发生大地震以及明显的水文状态变化。在人类活动方面,Shankman等[28-29]认为鄱阳湖地区的土地开垦和修建堤坝是导致湖泊蓄水量下降的主要因素,并且发现1954—2002年间鄱阳湖水域面积从5 160 km2减少到3 860 km2。此外,在20世纪60—90年代,五河向鄱阳湖的大量输沙,由于鄱阳湖流域内的森林砍伐和农业等人类活动,也明显加剧了鄱阳湖的泥沙淤积,这些人类活动使鄱阳湖蓄水容量在20世纪90年代降至最小,在一定程度上增加了洪涝灾害的危害[12]。因此,如要正确理解鄱阳湖的水文变化过程,今后还需从不同时间尺度,在气候、新构造以及人类活动等方面开展大量研究和对比分析,从而分析出影响鄱阳湖历史演化过程中关键性因素。

6 结论

本次研究基于鄱阳湖流域1998—2020年23个气象站逐日降雨数据、鄱阳湖星子水文站水位数据以及ArcGIS软件模拟鄱阳湖水位淹没范围,探讨多时间尺度气候降雨因素对鄱阳湖高水位的变化影响,得到以下结论。

1)通过对比分析1998年和2020年汛期极端性降雨的特征,发现1998年降雨时间的极端性强,而2020年降雨量的极端性强。

2)基于鄱阳湖流域近20年来降雨量极端性分析,单从极端降雨因素不足以解释鄱阳湖2020年出现新高洪水位事件。

3)基于古文献记载、ArcGIS软件模拟反演和近2 000年以来的气候降雨趋势分析,气候降雨因素不足以解释鄱阳湖初唐时期与现今水文状态的显著差异。

因此,今后如要研究鄱阳湖的水位变化过程,除了气候降雨因素外,还需要结合其它方面来进行相关分析和对比研究。