浅谈岷江柏木和大渡河柏木

○文/ 隆廷伦 何 飞

“三江一柏”

植物分类的科属种以及种间关系,犹如家谱讲究辈分。一方水土养活一方人,大都存在地理替代现象。一个地区的同姓往往也就一个家谱。但是,几个同姓家谱的人紧挨在一起,甚至同名同姓,字排不一,就会让家谱一团糟。这在植物分类上表现尤为强烈。

四川康定以东是并排的大渡河上游和岷江上游,再往东并排的是甘肃省的白龙江上游。这三条河的上游地域紧密相连,中间是邛崃山和岷山间相隔。水系之间有时候也发生点儿主动或被动袭夺,但始终保持着地理替代。这三个几乎呈南北走向的姊妹河的上游流域,既连接成片又自成流域,共同构成了本文所指的“三江”上游流域。(白龙江的支流岷江,作为白龙江上游流域的一部分,本文不专述。)

(引自毛康珊、李家亮,2022)

近代以来,不少外国专家进入“三江”上游流域淘金,采集了大量植物标本。如俄国地理学家G.N.Potanin(1875-1895年,先后3次采集)、英国地理学家W.J.Gill(1877年,1次)、英国园艺学家威尔逊E.H.Wilson(1899-1911年,3次)、德国植物学家W.Limpricht(1913-1914年,2次)、美国农学家F.N.Meyer(1914年,1次)、美国学者J.F.Rock(1924年和1928年, 2次)、瑞典植物分类学家H.Smith(1922年和1934年,2次)等。仅1910年夏秋,威尔逊E.H.Wilson在“三江”上游流域就为美国哈佛大学阿诺德植物园收集了5万余件植物标本和1283袋种子(其中包含有4个新属、382个新种和323个特有的新变种)。国内陈嵘、郑万钧、汪发缵等老一辈植物学家对“三江”上游地区的树木进行过采集和研究。1930—1931年,郑万钧在川西北地区开展针叶林的种系和分布调查;1939年编著《四川及西康东部的森林》。专家们将“三江”上游流域(除柏木Cupressus funebris Endl.之外)的柏树Cupressus spp.大都称为干香柏Cupressus duclouxiana Hichel,有时也处理为西藏柏木Cupressus torulosa D.Don。

1、美籍华人胡秀英发现了岷江柏木

胡秀英(Shiu-Ying Hu,1908 -2012)原籍江苏徐州。1938-1946年,在四川成都华西协和大学(West China Union University,现四川大学华西医学中心)教植物学。她走遍了巴蜀山水,多次前往“三江”上游流域高原采药。1939-1940年,为哈佛大学阿诺德树木园(The Arnold Arboretum of Harvard University)收集中国植物。1946-1949年,在哈佛大学读博;1949-1968年,在阿诺德树木园主要从事中国植物分类鉴定、地理及资源利用的研究。

1964年,胡秀英在《Taiwania》1964年第10卷刊载《Notes on the Flora of China》。根据川西北的4号标本发表新种岷江柏木Cupressus chengiana S.Y.Hu。将“三江”上游流域四川境内原以为的干香柏或西藏柏木命名为岷江柏木Cupressus chengiana S.Y.Hu。同时,将白龙江上游地区以及康定的部分标本仍然处理为西藏柏木。

与干香柏的分野是真实的、可靠的。每当我们从泸定桥沿大渡河北上的时候,都会感觉到。在康定市孔玉乡更为明显。虽然将白龙江上游地区的部分标本处理为西藏柏木后来为人非议,但是大神之所以为神,她注意到甘肃等地的标本与汶川的差别,进而不认为“三江”上游流域仅岷江柏木一个种。

1969年,Franco J.A在《Portugaliae Acta Biol》刊文《On Himalatyan-Chinese cypresses》,将源自“三江”上游流域、四川西部以及西藏等地的标本混和,描述命名了新种Cupressus fallax Franco。这一跨区域的间断混和,明显混淆了几个物种,鲜为专家接受。

2、《中国植物志》认定“三江一柏”

编写小组(郑万钧、傅立国、王文采、崔鸿宾、陈家瑞、诚静容、刘玉壶、傅书遐、朱政德、赵奇僧)从1972年开始编写,1973年底定稿。1978年12月《中国植物志》第七卷出版。直言胡秀英“她正确地把本种和干香柏区别开来。但她见到的标本有限,对本种的认识不全面的。……她引证为西藏柏木的甘肃标本(Meyer 1981, Rock 12073)可能属于本种。”虽然甘肃白龙江流域的标本仅仅可能属于本种而已,但是,编写小组(傅立国等)却将“三江”上游流域的统一成了岷江柏木Cupressus chengiana S.Y.Hu。

事实上,不仅仅甘肃标本,胡秀英把康定的部分标本也有处理为西藏柏木的。(四川的西藏柏木Cupressus torulosa D.Don是1980年代从印度引种造林的。)

就这样,“三江”上游流域原来认为的干香柏或西藏柏木,被认定成了岷江柏木Cupressus chengiana S.Y.Hu一个物种。人称“三江一柏”。

《中国植物志》第七卷将大渡河上游的小金县、大金县仍然写成是岷江上游地方,忽视了大渡河是另一个流域。(虽然从河源考证上看似乎没有什么问题。)大金县1959年更名为金川县,作者仍然使用的是“大金县”。1959年后,作者很少去到“三江”上游流域野外调查,对其资源状况缺乏深入了解。

3、《四川植物志》丰富了“三江一柏”

①赵良能发表剑阁柏木,至今繁殖不见效

1978年12月,原四川林业科学研究所(现四川省林业科学研究院)主办的《四川林业科技通讯》(当时为季刊,1979年改名《四川林业科技》)第4期,刊载了署名“本所树木植物分类室”的文章《剑阁柏木— 一种未经记载的植物》。剑阁县盛产柏木Cupressus funebris Endl.,其翠云廊景区(当时属后阳公社)的古柏林中有一株大柏树。其果实较大、形状像松树的球果,当地人形象地称之为“松柏长青树”。根据这株“松柏长青树”,发表了新种剑阁柏木Cupressus jiangeensis N.Zhao。1978年6月21日,该所育种室蔡霖生、阂通知采集标本,送交郑万钧鉴定确认为模式标本。1980年,赵能在《植物分类学报》1980年第2期刊载《柏木属一新种》,重新发表了一次新种剑阁柏木Cupressus jiangeensis N.Zhao。文章指出,剑阁柏木与岷江柏木相近,简单直接的区别是其果实种鳞有6对。遗憾的是,文章没说明剑阁柏木Cupressus jiangeensis N.Zhao专指剑阁县那一株古柏树。因名思义,国人多以为是指代剑阁县一带的种群。

近几年,原四川省林业厅(现四川省林业和草原局)组织古树名木调查。剑阁县翠云廊景区的这株古柏编号为1027,植于秦惠文王时期,树龄2300多年,胸径1.17米,高27米。未发现其子嗣。原四川省林业厅将其纳入极小种群野生植物拯救保护工程,开展人工繁育,但未走出濒危机制调查研究阶段。

②《四川植物志》补充了“三江一柏”

1983年,四川省林业勘察设计院管中天、周立江《四川植物志》第2卷出版,直接采用“三江一柏”。用岷江柏木Cupressus chengiana S.Y.Hu指代“三江”上游流域的全部。明确指出,“此种过去被误认为干香柏C. duclouxiana或误认为西藏柏木C. torulosa,后2种与本种亲缘虽近,但形态有所差异,而且其分布区亦不相同,应属于同一种系的不同地理替代种。”

最迟1958年,管中天等人就开始在“三江”上游流域进行树木学调查。虽然他们容忍岷江柏木种内差异,但是注意到了更为成群的例外。在大渡河流域小金县木桠桥海拔2800米林区发现有天然分布的剑阁柏木。藉此,将Cupressus jiangeensis N.Zhao处理为岷江柏木的变种Cupressus chengiana S.Y.Hu var.jiangensis (N.Zhao)C.T.Kuan,指代木桠桥的部分和剑阁县那株古柏。事实上,按照赵能的果大鳞多描述进行比对,包含的永远不止这些。1974年5月29日采自康定市孔玉乡巴郎沟口(大渡河河边)的标本,傅立国1987年9月19日就鉴定成了Cupressus chengiana S.Y.Hu var.jiangensis (N.Zhao) C.T.Kuan。

1984年1月,原四川省林业科学研究所森林植物分类研究室印发赵能、蒋兴麟《四川特有树种名录》(AN ENUMERATION OF TREE SPECIES ENDEMIC IN SICHUAN)。仍采用剑阁柏木Cupressus jiangeensis N.Zhao,不接受《四川植物志》第2卷的改变。

4、《Flora of China》采用“三江一柏”

1986年,纽约大学J.Silba教授刊出松柏专辑《Encycl Coniferae》,承认“三江”上游流域的差异。设置岷江柏木甘肃变种Cupressus chengiana var.kansouensis Silba,岷江柏木汶川变种 Cupressus chengiana var.wenchuanhsiensis Silba和剑阁柏木Cupressus chengiana var.jiangeensis (N.Zhao) Silba。忽略Cupressus chengiana S.Y.Hu var.jiangensis(N.Zhao)C.T.Kuan。

1999年,《Flora of China》基本沿袭其中文版,采用“三江一柏”。“三江”上游流域的部分都归为岷江柏木原变种Cupressus chengiana var. chengiana。将Cupressus chengiana var.kansouensis Silba,Cupressus chengiana var.wenchuanhsiensis Silba,Cupressus fallax Franco.作为Cupressus chengiana var.chengiana的异名。忽略Cupressus chengiana S.Y.Hu var.jiangensis(N.Zhao)C.T.Kuan。接受剑阁柏木Cupressus chengiana var.jiangeensis (N.Zhao) Silba,指代剑阁县的部分。

因为《四川植物志》在四川的影响,加之互联网时代的到来,《中国植物志》《Flora of China》上线,在产区很少有人敢怀疑“三江一柏”。即便怀疑,也首先是怀疑自己的水平。

“三江三柏”

从岷江柏木新种发表开始,包括胡秀英在内的一些科学家就注意到并承认“三江”上游流域存在显著的差别。鉴定为他种,或者干脆发表新种、变种。正如冯秋红博士所说,“岷江柏的种实表型性状无论在种群间还是种群内均存在极显著的差异。”

1、K.Rushforth和R.P.Adams等人,发现岷江柏木Cupressus chengiana S.Y.Hu可能一分为三

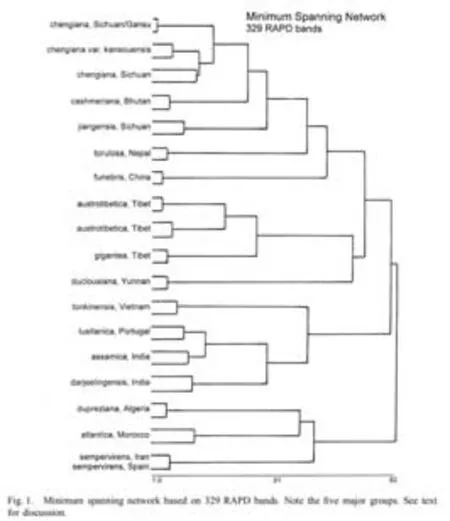

2001年,英国学者K. Rushforth、美国贝勒大学R . P . Adams、新疆农业大学(原八一农学院)M. Zhong、中科院上海生命科学研究院(原上海药物研究所)X.-qiang Ma,以及尼泊尔特里布文大学的 R . N . Pandey,对柏木属东半球18个种进行DNA分析,在理清种间关系的同时,发现岷江柏木Cupressus chengiana S.Y.Hu种内存在复杂的多样性。注意到甘肃部分的异质性,疑惑岷江柏木应当分为几个变种。2003年,他们在《Biochemical Systematics and Ecology》联合发表了《Variation among Cupressus species from the eastern hemisphere based on Random Amplified Polymorphic DNAs ( RAPDs )》,图示一分为三。“Considerable diversity was found in the C. austrotibetica-gigantea complex as well as within C. chengiana.”“Cupressus chengiana and C. chengiana var. kansouensis samples clustered (Fig.1), but rather loosely and not by varieties. This suggests that var. kansouensis is not distinct or that there might be several cryptic varieties of C. chengiana .”

(引自K.Rushforth等,2003)

2、冯秋红发现种实表型性状依流域可分为2类3亚类

(引自冯秋红,2017)

2017年,南京林业大学杨永、王志恒和徐晓婷《世界裸子植物的分类和地理分布》出版,采用“三江一柏”。但将剑阁柏木Cupressus jiangeensis N.Zhao还原出来。

(引自李家亮、毛康珊等,2020)

恰如1939年,31岁的植物猎人胡秀英老师来第三故乡四川,到岷江上游采集植物。2013年,31岁的冯秋红博士归来第三故乡四川,到岷江上游开启了对岷江柏木广泛而深入的野外调查。

走遍“三江”上游流域,她注意到岷江柏的种实表型性状在种群内外都存在极显著差异。依据13个种实表型性状,利用非加权配对算数平均法(UPGMA)对11个岷江柏天然种群进行了种群间聚类分析,将其分为2类3亚类代表三个流域的差异。2017年,冯秋红等在《应用生态学报》发表了《岷江柏天然种群种实表型变异特征研究》。

她统计了不同流域岷江柏木球果的种鳞数量,平均超过5对的出现在大渡河流域。比如大渡河上游流域小金县平均有种鳞10.13个、金川县10.20个、康定市10.25个。这也就难怪中外专家将大渡河流域的部分鉴定为Cupressus chengiana var.jiangeensis了。

3、毛康珊团队证实岷江柏木依流域分为3个独立进化单元

2014—2018年,四川大学毛康珊教授及其博士李家亮等人,在3个流域13个点采集树叶样本进行RNA测序。2017年,毛康珊团队在《Tree Genetics & Genomes》发表了《Allopatric divergence, demographic history, and conservation implications of an endangered conifer Cupressus chengiana in the eastern Qinghai-Tibet Plateau》。2020年,毛康珊、李家亮等人在《Molecular Ecology》发表《Allopatric divergence and hybridization within Cupressus chengiana (Cupressaceae), a threatened conifer in the northern Hengduan Mountains of western China》。证实三个流域的种群各自成独立的进化单元。

4、Maerki D.和Hoch J.发表新种甘肃柏木Cupressus gansuensis Maerki & J.Hoch,重新定义大渡河柏木Cupressus fallax Franco,形成“三江三柏”

2020年5月,根据最近的分子系统学研究,欧洲学者Maerki D.和Hoch J.在《Bulletin of the Cupressus Conservation Project》刊文《Taxonomy of the cypresses of Sichuan and Gansu》。证实剑阁柏木不是岷江柏木的同时,按分布流域将岷江柏木一分为三:1、建立新种甘肃柏木Cupressus gansuensis Maerki & J.Hoch,指原岷江柏木白龙江流域自然分布的种群;2、岷江柏木Cupressus chengiana S.Y.Hu,指原岷江柏木岷江流域自然分布的种群;3、对大渡河柏木Cupressus fallax Franco进行修正,重新描述和界定。剔除原来使用的西藏、甘肃以及四川岷江流域的标本,重新指定威尔逊1904年7月、1908年7月采自大渡河河谷(康定市瓦斯沟沟口以下,旧称铜河)的标本为模式标本,对形态特征重新进行了描述。在系统发育上,直接采用兰州大学刘建全教授、徐婷婷和毛康珊等人的研究成果,将其与岷江柏木Cupressus chengiana S.Y.Hu和甘肃柏木Cupressus gansuensis Maerki & J.Hoch区分开来。明确指代原岷江柏木大渡河流域自然分布的种群。人称“三江三柏”。

(引自Maerki D.和Hoch J.,2020)

事实上,胡秀英成功地把干香柏区别开来,并注意到了“三江并非一柏”。后来的专家学者各自都有强调的重点和发现。由于各自调查研究的局限性,争论和修正始终存在。直到《中国植物志》生硬地统一为“三江一柏”,争论才略微停顿。2000年以来,随着大量调查研究的深入,特别是采用全新的方法和实验条件,“三江三柏”才无所遁形。

无论“三江一柏”还是“三江三柏”,无论是种、变种、亚种,还是种内独立进化单元,都坚守地理替代,把分布区作为重要的参考因素。分布区流域之间的生殖隔离、系统发育的世系分离,达到多大程度的差异算是种、算是亚种。科学调查和讨论一直在进行。合理怀疑,大胆假说、小心求证和逐步完善,始终伴随着科学研究的整个过程。西藏柏木、干香柏、岷江柏木、甘肃柏木和大渡河柏木,都是当时条件下科学研究的结论性成果。过些年,我们发现当年的阶段性成果其实也只是当时最合理的解说。而孤悬于“三江”上游流域之外的剑阁柏木,更像是一个奇葩。

2021年以后,“三江三柏”得到国际国内植物学界的普遍承认。邱园《世界植物在线》(Plants of the World Online)也接受了大渡河柏木Cupressus fallax Franco。毛康珊、李家亮等人查明了岷江柏木的杂交起源。进而初步查实,剑阁柏木只是与柏木杂交产生的子代植株。这就诠释了Cupressus chengiana S.Y.Hu var.jiangensis (N. Zhao) C. T. Kuan。同时,也解释了为何我们未能发现那株古柏的子嗣。因为即使它的子嗣就在跟前,我们也难以察觉是古柏林内谁的后代。据此,四川林草局未再建议将剑阁柏木纳入新的极小种群野生植物拯救保护工程规划。这是后话,本文不详述。

“三江三柏”分类鉴定实践

在前文《漫谈四川珍稀濒危野生植物保护》中,笔者也曾怀疑“三江三柏”在实践中的可操作性。“原岷江柏木一分为三之后,流域与基因等价,在实践中既简单直接又复杂难测。”2022年夏,相关企业和科研单位进行了一次鉴定。

(引自毛康珊、李家亮,2022)

2022年7月14日,在大渡河上游流域的金川县李家沟采集的5个样本(ZG-01、ZG-02、ZG-03、ZG-04、ZG-05),送四川大学请毛康珊教授、李家亮博士鉴定。很快就判别如下。

1、“5个样本在系统发育树上嵌入大渡河谱系分支内部。根据Li et al. (2020) 的岷江柏木种内独立进化单元划分方式,所采样本属于岷江柏木大渡河独立进化单元。”。

2、“按照D. Maerki & J.Hoch (2020) 的最新分类文献,所采样本应为大渡河柏木(C. fallax)”。

但是,鉴定结论却有几个不同的选项,这让野生植物保护管理部门、执法部门、相关企业和居民很是犯难。焦点集中在是“三江一柏”还是“三江三柏”。毛康珊、李家亮指出:

“鉴于岷江柏木的分类处理目前仍然存在争议,因此本鉴定报告参照不同文献和权威专著提供相应结论。

(1)根据《中国植物志》第七卷(1978),该样品为岷江柏木(Cupressus chengiana S.Y. Hu)。

(2)根据中国植物志英文版《Flora of China》(1999),该样品为岷江柏木原变种(Cupressus chengiana S.Y. Hu var. chengiana)。

(3)根据群体基因学文献 (Li et al., 2020),该样品为岷江柏木大渡河独立进化单元 (ESU, evolutionary significant unit)。

(4)根据《国家重点保护野生植物名录》最新版(国家林业和草原局、农业农村部公告2021年第15号)公布时有效且最新的《中国生物物种名录》(2021年5月26日在线发布),该样品为岷江柏木(Cupressus chengiana S. Y. Hu)。

(5)根据《国家重点保护野生植物名录》最新版(国家林业和草原局、农业农村部公告2021年第15号)公布时有效且最新的分类学和系统学研究结果 (Maerki & Hoch, 2020),该样品为大渡河柏木(Cupressus fallax Franco*)。

*该拉丁名已被邱园《世界植物在线》(Plants of the World Online)定为接受名(https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:294861-1)。”

四川大学毛康珊、李家亮给出的选项已经很多了。其实,我们还可补充:

(6)根据威尔逊植物志(也称华西植物志)《Plantae Wilsonianae》(1917年,查尔斯·斯普拉格·萨金特Charles Sprague Sargent主编),该样品为西藏柏木(Cupressus torulosa D.Don)。。

(7)根据《四川植物志》第2卷(1983),该样品为岷江柏木(Cupressus chengiana S.Y. Hu)。

(8)根据《甘孜州树木》(1993),该样品为岷江柏木(Cupressus chengiana S.Y. Hu)。

(9)根据《甘孜州高等植物》(2008),该样品为岷江柏木(Cupressus chengiana S.Y. Hu)。

(10)根据《China—Mother of Gardens》(1929年,尔尼斯特·亨利·威尔逊Ernest Henry Wilson著。2015年,胡启明译成《中国—园林之母》中文出版),该样品为干香柏(Cupressus duclouxiana Hichel)。

(11) ......

选谁,记名和不记名投票,都是不专业的。不能服众。

作为与不作为,依法才是不二选择。

现行《国家重点保护野生植物名录》适用“三江三柏”

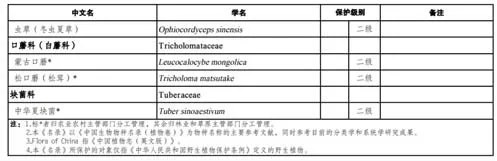

2021年9月7日,国家林业和草原局、农业农村部发布2021年第15号公告。公布实施《国家重点保护野生植物名录》,同时废止了原《国家重点保护野生植物名录》(第一批)。

全面、准确理解《国家重点保护野生植物名录》是严格执法的要求。《国家重点保护野生植物名录》,虽然只是依据行政法规《野生植物保护条例》发布的,但是实施却直接适用于《刑法》《环评法》《森林法》等法律法规。

科学和科学研究从来就没有停止过,将来也还会继续。“三江三柏”还有可能进一步丰富或改变。作为科学名词,岷江柏木就是一个物种名字。

作为《国家重点保护野生植物名录》的一个种,本“岷江柏木Cupressus chengiana”是一个法条用语。《立法法》“第六条 法律规范应当明确、具体,具有针对性和可执行性。”对岷江柏木及其分布范围的理解,直接关系到《国家重点保护野生植物名录》规范和调整的范畴。作为法条使用,必须是明确的、具体的,不存在自身含混不清的表述。

1、现行《国家重点保护野生植物名录》的注释

现行《国家重点保护野生植物名录》有两种注释。一种是,“本《名录》”末尾的一般性注释。另一种是,对每个分类单元,除中文名、学名、保护级别外的专门备注。这些注释与“本《名录》”构成有机整体,不可分割。两种注释作为实施的根据,是权威的、正义的。

“本《名录》”末尾的一般性注释。注2.“本《名录》以《中国生物物种名录(植物卷)》为物种名称的主要参考文献,同时参考目前的分类学和系统学研究成果。”我们应作如下理解。

①2021年5月26日发布《中国生物物种名录》2021版(植物部分)是主要的参考文献。

②“参考目前的分类学和系统学研究成果”是特别规定,“目前”的分类学和系统学研究成果具作为优先参考文献的法律法规地位。(优先作为参考文献,或者至少与《中国生物物种名录》等同。)

③“本《名录》”不排斥传统的形态学种、生物学种,也不排斥系统发育种。

④《中国植物志》《Flora of China》《Plantae Wilsonianae》《Plantae Davidianae》《四川植物志》《甘孜州高等植物》等,可作为次要参考文献(“本《名录》”有专门备注的除外),但不是主要参考文献。

⑤“目前”(2021年9月7日)以后的分类学和系统学研究成果,以及《中国生物物种名录》2022版及以后的版本,可作为次要参考文献,但不是主要参考文献。

(截屏自国家林业和草原局、农业农村部2021年第15号公告的《国家重点保护野生植物名录》)

2、本“岷江柏木Cupressus chengiana”,适用“三江三柏”

本“岷江柏木Cupressus chengiana”在“本《名录》”中没有专门备注,只适用末尾一般性注释。

《中国生物物种名录》2021版“岷江柏木Cupressus chengiana”的表述存在含混,前后矛盾。其对“岷江柏木”的界定,因此失去了作为主要参考文献的法律法规地位。本“岷江柏木Cupressus chengiana”的主要参考文献只好是“目前的分类学和系统学研究成果”—— “三江三柏”。

①《中国生物物种名录》2021版,岷江柏木Cupressus chengiana S.Y.Hu的分类自相矛盾,存在含混不清。

2021年3月24日,《中国生物物种名录》2021版承认“目前分类学和系统学研究成果”,接受了甘肃柏木Cupressus gansuensis Maerki & J.Hoch及其分布范围在甘肃省。

同样是2021年3月24日,《中国生物物种名录》2021版否认“目前分类学和系统学研究成果”。拒绝了甘肃柏木Cupressus gansuensis Maerki & J. Hoch及其分布范围。将Cupressus chengiana var.kansouensis、Cupressus chengiana subsp.kansouensis 作为岷江柏木原变种Cupressus chengiana var.chengiana的同物异名,分布范围包括甘肃省和四川省。

事实上,甘肃柏木Cupressus gansuensis Maerki & J. Hoch自立门户后,与剑阁柏木Cupressus chengiana var.jiangeensis (N.Zhao) Silba并列的只剩Cupressus chengiana var.wenchuanhsiensis Silba,而非Cupressus chengiana var.chengiana。

在科学研究的过程中,这是常有的现象;无可厚非。但是,作为法条表述却要求明确、具体、无歧义。

②“目前的分类学和系统学研究成果”是“三江三柏”。

自胡秀英以来,经过中外科学家不断的调查研究,特别是近20年来在新实验条件下使用的新方法,才逐步揭开了大渡河柏木、岷江柏木和甘肃柏木的关系,形成了“三江三柏”的成果。这一“目前分类学和系统学研究成果”,集中体现在《Taxonomy of the cypresses of Sichuan and Gansu》。

本“岷江柏木Cupressus chengiana”,依法适用“三江三柏”。

3、覃海宁博士和杨永博士采用“三江三柏”

中科院植物所研究员、世界自然保护联盟物种生存委员会(IUCN-SSC)中国植物专家组组长覃海宁博士,他是“《国家重点保护野生植物名录》修订项目”的承担者。2020年12月,他主编出版的《中国种子植物多样性名录与保护利用》(作者还有谢丹、刘冰、薛纳新和刘慧圆),既采用了甘肃柏木Cupressus gansuensis Maerki & J. Hoch,也采用了大渡河柏木Cupressus fallax Franco。

南京林业大学教授、IUCN物种生存委员会松柏类专家组主席杨永博士《中国裸子植物红色名录评估—2021版》,也采用了甘肃柏木Cupressus gansuensis Maerki & J. Hoch.大渡河柏木Cupressus fallax Franco和岷江柏木Cupressus chengiana S. Y. Hu。

大渡河柏木Cupressus fallax Franco的保护

国内学界逐步接受“三江三柏”,但又忧心“三江三柏”会导致大渡河柏木失去保护。杨永教授指出,“近年来,研究人员基于转录组的系统发生和形态学研究证明该种应划分为3个独立的物种,即甘肃柏木(C. gansuensis)、岷江柏木和大渡河柏木(C. fallax) (Hoch & Maerki, 2020; Li et al,2020; Maerki & Hoch, 2020)。大渡河上游至康定市之间建设的双江口水电站威胁着27万株大渡河柏木的生存。如果按照新的分类学研究成果,大渡河柏木将不属于被保护的物种。”

事实上,按照新的分类学研究成果, 大渡河柏木仍然属于被保护的树木。作为自然分布区乔木层的主要建群种,大渡河柏木虽然不能按照《野生植物保护条例》进行保护管理,但是受《森林法》《刑法》《环评法》及自然保护区保护。

双江口水电站建设对大渡河柏木(原称“岷江柏木”)的影响及对策,依据《环评法》,早在2013年原环保部就已经发出环评批复。该批复,对大渡河柏木(原称“岷江柏木”)、红豆杉和四川牡丹的迁地保护有明确而具体的要求。

1、大渡河柏木Cupressus fallax Franco受法律保护

大渡河柏木Cupressus fallax Franco作为特有种,大渡河流域工程建设都需要慎重考虑其生存和保护。

①将建群种列入《国家重点保护野生植物名录》是把双刃剑

原《国家重点保护野生植物名录》(第一批)将岷江柏木列为国家重点保护野生植物之后,四川省建立了马尔康岷江柏自然保护区。但是,“三江”上游流域最明显的变化是群众自觉栽种岷江柏木的少了,转而栽种和培育侧柏、柏木甚至外来速生树种。一个重要的原因是等到树子长大了想要砍伐的时候,很难拿出岷江柏木不是天然起源的的证据。采伐和批准采伐都有违法犯罪风险。

被判过刑的人,其子女希望为国家和社会做贡献,政审就难合格。谁会傻到给自家种植祸根呢?

无论“三江三柏”还是“三江一柏”,都是当地天然的建群种。天然下种多,更新快;种子多、育苗易。每年都有数十万近百万的岷江柏木幼苗对外销售。幼苗大都销售到外地,如雅砻江、金沙江流域甚至大西北去。本地天然下种多,群众个人栽种有法律风险。

2019年7月,中国野生植物保护协会副会长李修平先生和中科院植物所覃海宁博士率中央民族大学龙春林、中科院北京植物所于胜祥、北京植物园王英伟、中国医学科学院齐耀东,以及四川野生动物资源调查保护站隆廷伦等人,深入岷江柏木分布区现场考察。村寨常见参天大树都是岷江柏木,果实累累。村社不远的山坡常见的都是柏树林。无论是天然更新、人工栽植还是封山育林,当地干部群众无疑为绿水青山做出了巨大的贡献。走进林子,却几乎全是侧柏Platycladus orientalis (L.) Franco、柏木Cupressus funebris Endl.,鲜见岷江柏木。在人畜难以到达的山崖,以及远离社区的山林和公路两旁却是岷江柏木的天下。专家们哭笑不得。我自嘲着汇报说,这都是环林局严格执法惹的祸!(机构改革前,产区环保和林业是一个局。)社区果实累累的岷江柏木下生长的是侧柏,就演绎在“三江一柏”和《国家重点保护野生植物名录》(第一批)的法律背景下。这种现象,在泸定、康定、丹巴、汶川、茂县尤为突出。

②大渡河柏木Cupressus fallax Franco受《森林法》保护

《森林法》立法目的之一就是保护森林资源,保障森林生态安全。

《森林法》“第五十六条 采伐林地上的林木应当申请采伐许可证,并按照采伐许可证的规定进行采伐;”“农村居民采伐自留地和房前屋后个人所有的零星林木,不需要申请采伐许可证。”“采挖移植林木按照采伐林木管理。”

除开自留地和房前屋后个人所有的零星大渡河柏木外。采伐、采挖、移植大渡河柏木Cupressus fallax Franco都需要服从林木采伐管理。这一方面从大渡河柏木林木资源总体上受到林业主管部门宏观把握,另一方面当地居民可以放心在自留山、责任山及房前屋后发展大渡河柏木。

③大渡河柏木Cupressus fallax Franco受《刑法》保护

违反《森林法》的处罚,采伐、采挖林木主要是依据林木蓄积量及毁坏幼树的株数。

违反《野生植物保护条例》的处罚,非法采伐的主要是依据树木的珍贵程度、蓄积量,及毁坏幼树的株数。非法采挖移栽的,则主要考虑树木的珍贵程度、移栽目的、移栽手段、移栽数量、对生态环境的损害程度等情节。砍伐大树不一定造成整个植株死亡(树兜还可能萌发),对生态环境损害程度的考量还有轻判的可能。

大渡河柏木,既保护生物多样性,又确保资源永续利用。应当以保护大树母树、保护林分、调动造林积极性为主。《森林法》足矣。

④大渡河柏木Cupressus fallax Franco受《环评法》保护

《环境影响评价法》“第四条 环境影响评价必须客观、公开、公正,综合考虑规划或者建设项目实施后对各种环境因素及其所构成的生态系统可能造成的影响,为决策提供科学依据。”“第十九条 编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表应当遵守国家有关环境影响评价标准、技术规范等规定。”“第二十一条 建设单位应当在报批建设项目环境影响报告书前,举行论证会、听证会,或者采取其他形式,征求有关单位、专家和公众的意见。”

根据《环境影响评价法》规定,生态环保部发布和更新了《环境影响评价技术导则 生态影响》。现行的《环境影响评价技术导则 生态影响》,重要物种 important species包括“国家及地方重点保护野生动植物名录所列的物种,《中国生物多样性红色名录》中列为极危(Critically Endangered)、濒危(Endangered)和易危(Vulnerable)的物种,国家和地方政府列入拯救保护的极小种群物种,特有种以及古树名木等。”这里,重点保护野生动植物、濒危物种、极小种群物种、特有种和古树名木是并列等价的。都须纳入环评并采取对策措施。

岷江柏木Cupressus chengiana S.Y.Hu是特有种、国家重点保护野生植物。

大渡河柏木Cupressus fallax Franco是特有种。

四川牡丹Paeonia decomposita Handel-Mazzetti是特有种,2016年为四川省重点保护野生植物,2021年为国家重点保护野生植物。

无论是大渡河柏木Cupressus fallax Franco、岷江柏木Cupressus chengiana S.Y.Hu还是四川牡丹Paeonia decomposita Handel-Mazzetti,也无论是国家重点保护野生植物还是特有种,都须纳入生态影响评价。大渡河双江口水电站建设的环评,2012年就是这样做的。

2012年大渡河双江口水电站环评时,红豆杉、大渡河柏木(原称“岷江柏木”)是国家重点保护野生植物,四川牡丹是特有种;它们在同一个环境影响报告中,采取了相似的对策措施。2013年,原环保部的批复也是同一个文件。现在,四川牡丹是国家重点保护野生植物和特有种、大渡河柏木是特有种。

国家林业和草原局、农业农村部2021年第15号公告已明确指出,“本公告发布前,已经合法取得行政许可证件和行政许可决定的,在有效期内,可依法从事相关活动。”

“三江三柏”之下,物种分布范围变小数量更少,今后工程建设对大渡河柏木Cupressus fallax Franco、岷江柏木Cupressus chengiana S.Y.Hu和甘肃柏木Cupressus gansuensis Maerki & J. Hoch的影响评价,审查可能更为严苛。

2、“三江三柏”下的工程保护

“三江三柏”之下,既有的自然保护区和保护项目活动亟待加强,极小种群野生植物拯救保护工程应注意到分类变化后的物种和受威胁状况。特别是极度狭窄分布的本“岷江柏木Cupressus chengiana ”。既有项目环评设置的和新建项目环评设置的迁地保护措施,均需进行。唯一减少的是移栽、采种前再次行政许可申请、审核和审批。

①四川马尔康自然保护区的重要性提升,可能还需增设自然保护地

大渡河上游建立有以保护大渡河柏木为主的四川马尔康岷江柏自然保护区,当初建立这个保护区是以“三江一柏”为背景的。“三江三柏”之后,大渡河柏木Cupressus fallax Franco范围变小和数量变少,马尔康岷江柏自然保护区的重要性陡然提升。

同时,由于岷江柏木Cupressus chengiana S.Y.Hu分布陡然变小、数量锐减,在岷江流域理县米亚罗集中分布地带需要更为严格的保护,是否设置禁采区、禁采期、保护小区或新的自然保护区,是否列入极小种群拯救保护工程,需要开展野外更深入的调查与评估。

②迁地保护移栽按采伐管理,无需申请再次取得采集许可

项目建设对特有种大渡河柏木Cupressus fallax Franco的影响评价,需要征求林业主管部门、相关专家和公众的意见。

开展迁地保护,采挖、移栽需服从采伐管理。采伐、采挖、移栽大渡河柏木Cupressus fallax Franco和征占用林地,都须事先征得林业行政主管部门同意。证件名字虽叫采伐证,但内容是采挖、移栽。

获得林业行政主管部门采伐管理许可之后,无需再向同一部门申请取得国家重点保护区野生植物采集证。林业行政主管部门也无需就同一活动再次审核审批。

假设“三江一柏”继续适用

1、岷江柏木从重点保护野生植物名录中删除是大概率

《中国植物志》第七卷作者傅立国,1959年之后就未到过“三江”上游流域野外调查,十分关心狭域分布物种的保护。1999年,在“三江一柏”背景下,他承担“《国家重点保护野生植物名录》项目”,将原岷江柏木列入了《国家重点保护野生植物名录》(第一批)建议案。

在数次森林资源清查的基础上,1999年以来,第一次全国重点保护野生植物资源调查和第二次全国重点保护野生植物资源调查,都将原岷江柏木作为重点调查物种进行了野外调查。调查结果评价原岷江柏木为无危(LC)。即便是最悲观地评价也仅是近危(NT),达不到易危(VU)等级。

2018年,国家启动修订《国家重点保护野生植物名录》。2019年,“《国家重点保护野生植物名录》修订项目”的承担者覃海宁研究员亲自带领专家团队现场考察。树木专家组组长、北京林业大学张志翔教授和四川野保站隆廷伦等人随后又进行了现场复查。在现场考察的基础上,专家会议进行反复讨论,提出了原岷江柏木从国家重点保护野生植物名单中删除的建议。经科学评估,2020年7月9日,国家林业和草原局、农业农村部发出了《关于〈国家重点保护野生植物名录〉公开征求意见的通知》。该《国家重点保护野生植物名录(征求意见稿)》删除了原岷江柏木。

该《国家重点保护野生植物名录(征求意见稿)》删除的不仅有原岷江柏木,还有中国蕨Sinopteris grevilleoides、玉龙蕨Sorolepidium glaciale、粗齿黑桫椤Alsophila denticulata、小黑桫椤Alsophila metteniana、半枫荷Semiliquidambar cathayensis、丁茜Trailliaedoxa gracilis、四川红杉Larix mastersiana、喜树(旱莲木) Camptotheca acuminata、油麦吊云杉Picea brachytyla var. complanata、樟树(香樟) Cinnamomum camphora、山莨菪Anisodus tanguticus、四川狼尾草Pennisetum sichuanense、异颖草Anisachne gracilis等物种。这些都得到了公众、专家和相关部门的支持。

2020年底,《国家重点保护野生植物名录》修订成果评审。通过分组讨论,评审专家大会审议通过了删除包括有上述物种的建议案。会后,提交给了国家林业和草原局、农业农村部。

2020年5月,“三江三柏”标志性文章《Taxonomy of the cypresses of Sichuan and Gansu》发表。之后,国内学者逐渐获知和接受了“三江三柏”。得到学者们的新建议,2021年春,国家林业和草原局、农业农村部交由专家组重新组织专家进行科学评估。基于“三江三柏”背景,岷江柏木Cupressus chengiana S.Y.Hu被列入了现行的《国家重点保护野生植物名录》。

2、“三江一柏”立地条件要求和迁地保护措施

作为当地的建群种,天然更新能力强。树木结实量大,林缘和林中空地实生苗多,较耐人畜践踏和干扰。

自然生境多为碱性褐土,通常土层浅薄、石砾含量高,甚至裸露岩石缝隙。据调查:2年生营养钵苗,苗高23cm、根长57cm;树高4.6m的,刨掘最长主根达6.5m,其根系水平分布幅度宽,根系深扎石块缝隙,一般“土有多深根系就有多深”,承担养分吸收功能的细根与根毛比例很小。

物种的特性规定了其立地条件的基本要求。虽然肥厚的土地自然是最佳条件,但耐贫瘠。水不在多,有墒就好。新滑坡体、新堆积的渣场或新平整的山坡,不适合生长。因为基础存在缝隙,遇水则土壤随缝流走,遇风则难保墒情。

大苗甚至幼树栽植也不乏成功的案例,社区居民将其栽植到土层深厚的耕地和房前屋后就是一个。水规总院将幼树和大树移栽到金川苗圃土层深厚的大盆或耕地当中进行实验,同时保证一定的湿度,也鲜有死亡的现象发生。

产区通常土层浅薄、石砾含量高,无论大树移栽还是大苗移栽,都难以保证其根系深扎土壤的要求。失败是大概率。种子点播、撒播和幼苗移栽是简洁有效的方式。这,已经数十年人工造林的经验和多年移栽的教训证实。

3、大树移栽的尴尬

经过几十年的造林,在森林之外,天然分布区已经难以找到土层深厚而又不是耕地的地块。没有土层深厚的立地条件,大树移栽理应不得不放弃。

《野生植物保护条例》,虽然没有像一级保护野生植物那样限规定“科学研究、人工培育、文化交流等特殊需要”,然而,工程建设对二级保护野生植物直接进行采伐却很少能够得到林业主管部门同意。迁地保护措施之一往往是大小树木都移栽。移栽几乎不可能满足超长根系的起码需要,特别是大树(无法保全根系)。

甘蒙柽柳不是重点保护野生植物;青海羊曲水电站拟淹没区移栽全部成活尚且引发社会质疑。美好的愿望,专业的热爱,主管部门自身责任感,社会各方面对主管部门的监督和追责,很难有人情愿做出或敢于做出采伐国家二级保护野生植物的许可。建群种,往往数量巨大,更难。

杨永教授指出,“由于迁地保护需要花费大量的人力和物力,受商业利益驱使,该种能否被有效保护尚且存疑。”双江口水电站威胁的不仅有大渡河柏木,还有四川牡丹、红豆杉和川陕哲罗鲑Hucho bleekeri。同样的情势下,投入了相应的人财物力,四川牡丹、红豆杉和川陕哲罗鲑都初步取得了成效。

杨永教授对大渡河柏木保护有效性的关切不是空穴来风。双江口大渡河柏木的迁地保护,必定需要更大的投入。迁地保护方式和措施也应总结经验和教训,根据客观实际进行调整。迁地保护的工作重点应放到行之有效的野外直接播种并长期加强管护和监测上面。然而,“三江一柏”背景下,不移或者少移栽大树几乎是不可能的考量。