严格与自由:等节奏技法及其思维的当代运用

——以高平《祷歌》第三乐章为例

徐婧 褚梦影

[内容提要]全文对等节奏的具体概念与发展脉络进行了简单概括,并对其典型范式展开研究和分析,指出等节奏技法在当代作品高平《祷歌》第三乐章中的应用越来越自由,在以等节奏思维观念为牵引的同时,结合中国传统五声性旋律色彩和现代音响效果,使古老的等节奏技法焕发出新的生命力。

等节奏作为一种作曲技法,在14 世纪“新艺术”作曲家的音乐创作中逐渐发展成熟,并成为这一时期最重要的体裁——经文歌创作的主要手段,它不仅贯穿于整个西方音乐史的发展过程中,而且在现代作曲家的作品中也常有身影。随着作曲技术的不断丰富,音乐创作已不再拘泥于某一类技法的完整呈示,而是将其创作思维以更自由的手段融会于丰富的音乐表现要素之中。

本文所分析的作品高平弦乐四重奏《祷歌》创作于2019 年,乐曲第三乐章运用了等节奏创作思维,作曲家将其作为整个乐章赖以建构的基础,在此基础上加以延展变化。等节奏思维的运用不仅加强了作品的内在统一性,同时,等节奏技法严密的数理逻辑与自由的发展思维相结合,又形成高平独具特色的创作风格。

一、严格的等节奏技法

(一)等节奏技法的基本概念

“等节奏(Isorhythmic)”一词由德国理论家费雷德里希·路德维希(Friedrich Ludwig)在20 世纪初提出,指14 世纪被“新艺术”派作曲家广泛应用于复音音乐体裁中的一种作曲技法[2]张韵璇.梅西安与十四世纪新艺术派的异曲同工之美——论等节奏技巧及其审美意识[J].中国音乐学,1989,2.,因常见于中世纪经文歌的写作中,故又称“等节奏经文歌”。

西方复音音乐由单声部的格里高利圣咏逐渐附加而发展为多声部音乐。因此,宗教圣咏乃是复音音乐成型的先决因素,它在早期的对位曲体中承担基础声部的角色,后又演变为具有核心作用的“固定旋律”[3]徐婧.对位变奏思维模式探究[J].中国音乐,2018,4.,等节奏经文歌即由此发展而来。经文歌中的等节奏技法主要呈现于以宗教圣咏为固定旋律的Tenor 声部上,由固定节奏型“Talea(塔利亚,原意为‘片段’)”和固定音高型“Color(克勒,原意‘色彩’)”两部分组成,二者以一定的规律周期性反复出现,形成严格比例上的差位镶嵌。

(二)早期[1]本文所说的“早期”,是指等节奏技法的典型范式未明确定型前,即14 世纪以前。等节奏技法的形态

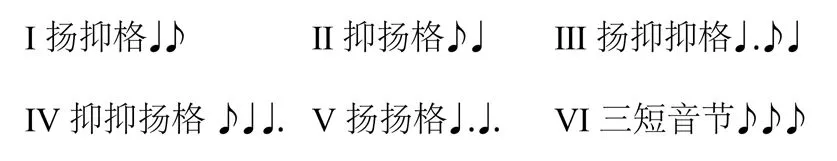

“固定旋律”和“固定节奏型”是构成等节奏技法的两种关键音乐要素,其中彰显等节奏独特个性的“固定节奏型”源于六种节奏模式[2]产生于1250 年前后,在较成熟的节奏体系出现前,音乐的节奏和歌词的语言密不可分,语言的韵律常影响着音乐的节奏,节奏模式的成型即以法文和拉丁文的诗歌韵律为基础。(见图1)。

图1.六种节奏模式对照图

在作品的实际运用中,选用的某一节奏模式通常会以多种形式反复出现,这种节奏型的固定重复形态为等节奏技法的产生奠定了基础,节奏模式的运用也进一步促进有量记谱的发展。此外,13 世纪科隆的弗朗科提出“有量音乐[3]有量音乐是指用长和短的时间单位来定量的歌曲。见[美]唐纳德·格劳特.西方音乐史[M].余志刚,译.人民音乐出版社,2010:77-79.”,并采用一种以连音符的常规和节奏模式为基础的“有量记谱法”[4]同[2]。。有量记谱和节奏模式的结合使得音乐的节奏节拍具有了时间上的定量且周期性重复的意义,等节奏技法的基本形态——固定节奏型的周期性反复在该时期的复音音乐体裁作品中已有所应用,如经文歌的前身克劳苏拉(Clausula)[5]二声部的克劳苏拉上方声部本无歌词,后约在13 世纪中叶前,有人在其上方声部加入歌词,这种上方声部有词的克劳苏拉就变成了经文歌(Motet)。见于润洋.西方音乐通史[M].上海音乐出版社,2009:30-32.。

克劳苏拉的各个声部均运用节奏模式,节奏节拍清晰明了。其旋律音高源自于宗教圣咏的固定声部,以4 小节为一个单位,用重复的节奏动机展开,在此声部上形成Talea 的周期性反复,从而使作品扩大到作曲家需要的长度,也使音乐的进行具有内在统一的结构力,呈现出清晰的曲式结构(见例1)。

例1.二声部克劳苏拉中Talea 的周期性反复

克劳苏拉发展为经文歌后,圣咏不再仅具有宗教活动的意义,而是作为音乐创作的材料来源使用,作曲家从圣咏中选出想要的片段,继而加工处理成新的作品。这时期经文歌的Tenor 声部已具有等节奏技法的基本形态,但仅限于固定节奏型的重复,且节奏型比较短小、简单,预示了14 世纪成熟的等节奏经文歌。

(三)等节奏技法的典型范式[1]13 世纪末、14 世纪初,随着经文歌的篇幅越来越长大、所需要的创作手段越来越复杂,等节奏技法以其严谨的数理逻辑随即成为加强作品统一的理性基础。14 世纪,菲利普·德·维特里(Philippe de Vitry)创作的经文歌固定声部中最早出现等节奏技法的使用。在维特里的影响下,作曲家和理论家们逐渐意识到经文歌固定声部中两种反复出现的音乐要素——旋律和节奏,等节奏经文歌也在这一时期不断扩大影响范围,并形成固定的结构范式。见[美]唐纳德·格劳特.西方音乐史[M].余志刚,译.人民音乐出版社,2010:81-85.

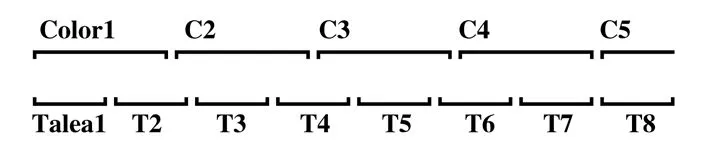

等节奏技法的典型范式即以宗教圣咏为固定旋律音列的Color,与固定的节奏型Talea 以一定的比例在经文歌Tenor 固定声部上周期性反复。在此过程中,Color 与Talea 被看成是分离的因素,以不同的方式结合产生不同比例的差位镶嵌,主要有以下三种典型范式:

1.整数型差位镶嵌

旋律型与节奏型同时开始和结束,二者协调一致,一个Color 内常包含多个Talea,由此造成的比例为整数,以公式可概括为2C=4T 或3C=6T,这种类型称为整数型差位镶嵌。以整数比例形成差位镶嵌的作品通常曲式结构比较规整,乐句上下对称,节奏也不复杂(见例2)。

例2.兰迪尼《牧歌》片段

在这首作品的Tenor 声部中,节奏型以7 小节为一个单位循环,旋律型则以21 个小节为一个单位,旋律型分成三部分以适应等节奏的三次反复,二者同时在第21 小节上结束,1C=3T,以1:3的关系构成整数型差位镶嵌。旋律型的第二次出现与节奏型的第四次出现同时开始,并以1:3 的关系继续往下发展(见图2)。

图2.Color 与Talea 交织关系示意图

2.非整数型差位镶嵌

固定声部的旋律型与节奏型同时开始但不同时结束,Color 的下一次反复往往从Talea 的中间开始,二者的比例关系更为复杂,比值通常为小数,以公式可表示为2C=3T 或3C=5T,这种类型的结合称为非整数型差位镶嵌。Color 与Talea 的差位结合形成明显的节奏交错,打破常规的节奏呼吸规律,使旋律连贯、不间断地向前发展,增强了音乐的动力性,这种创作手法类同于复调织体中的节奏对位(见例3)。

例3.佚名作曲家作品《哈利路亚》

该作品的旋律和节奏都非常简单,以二拍子为主,Color 以7 小节为单位重复一次,Talea以4 小节为一个单位反复,二者形成交错重叠,Color 的第5 次出现与Talea 的第8 次出现重合,4C=7T,比值为1:1.75(见图3)。

图3.Color 与Talea 交织关系示意图

3.变体镶嵌

固定节奏型与固定旋律以一定的比例结合几次后,Color 和Talea 的再次出现则将原来的镶嵌比例紧缩一倍或采用时值递减的方式,造成音乐逐渐紧凑的效果,这种结合类型称为变体镶嵌[1]张韵璇.梅西安与十四世纪新艺术派的异曲同工之美——论等节奏技巧及其审美意识[J].中国音乐学,1989,2.。14 世纪维特里或马肖等人创作的等节奏经文歌通常采用减值手法来达到变体镶嵌的结果(见例4)。

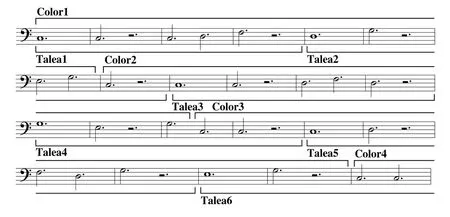

例4.维特里在其《新艺术》论文中讲述的作品《在树上——神圣信仰的号角——童真女》的固定声部

在例4 中,Talea 的三次反复将Color1 分成三个相等的部分,Color2 在反复时将同一节奏型音符时值减半,构成变体镶嵌,两次镶嵌的比例均为1C=3T,但整体时值削减一半。

图4.Color 与Talea 交织关系示意图

以上三种固定旋律型与固定节奏型的结合范式在等节奏的历史中起到引领作用,除此之外,还可将等节奏技巧运用到除Tenor 声部外的其它声部,构成“泛等节奏技法[1][美]唐纳德·格劳特.西方音乐史[M].余志刚,译.人民音乐出版社,2010:85-86.”,或是运用到其他体裁形式中,造成多层镶嵌的效果。

等节奏技法蕴含严密的数理逻辑思维,在欧洲中世纪崇尚理性的社会中得到较大发展,且成为当时经文歌创作的典型技法,它的出现进一步促进西方理性作曲意识的发展和完善。

音乐理论是从作曲家的个性创作中总结出的共性基础,理论所提出的固定结构模式最终要为实践服务并推动实践的发展,音乐创作实践要在理论的指导下,发挥作曲家的主观能动性,创造出独具个性的音乐作品,同样,在掌握了等节奏技法的创作特征后,应创造性地将其用到实际音乐创作中,等节奏思维的自由延展就是很好的例子。

二、等节奏思维的当代运用

等节奏技法在当代作品中的运用较为自由,如高平在其弦乐四重奏《祷歌》第三乐章中对等节奏技法的巧妙使用。高平在这里运用了自由的等节奏思维,以等节奏思维的间断出现划分乐曲结构,并以此为引向下变化延展,在保证了曲式结构清晰的同时,又用等节奏思维将整个乐章串联在一起,加强作品的内在统一性。

(一)等节奏思维引领结构框架

等节奏思维在该乐章共出现三次,似分界线一样将乐章划分为三大部分,构成“A+B+A¹”单三部曲式结构,从材料的布局上看,又具有“起、开、合”的逻辑构架。(见表1)

表1.第三乐章结构框架

乐章开篇等节奏思维的初次呈示是全乐章使用等节奏思维最长的片段,用较长的篇幅将核心乐思详细阐述;第二次出现将先前片段原样重复,但只重复了开篇5 个小节,即进入到较长的展开部分,等节奏思维片段在这里起到“开”部分的引入作用;最后一次出现与前两次略有不同,等节奏思维呈现于小提琴高音声部,与前部分的高音收束衔接,后辗转回至中低声部,将音乐逐渐引向乐章的尾声。

等节奏在该乐章中通过Color 和Talea 的周期性反复,既扩充了作品结构的整体规模,起到前后连贯的作用,又以其间隔出现来构建结构框架,展现出等节奏技法所具有的结构力作用。

(二)等节奏思维塑造核心乐思

等节奏思维的运用决定了该乐章的核心乐思产生于固定旋律与固定节奏型的结合。

1.核心音列

在旋律方面,该乐章的核心音调由第一乐章发展而来,从宏观上进一步突显出乐曲整体的连贯性与统一性。第一乐章的核心音调为五声性四音音组“A,C,D,E”,音级集合为[0,2,4,7],除核心材料外,其它装饰或点缀部分的音高材料也多为[0,2][0,5][0,2,7]等颇具五声性色彩的音级集合(见例5)。

例5.

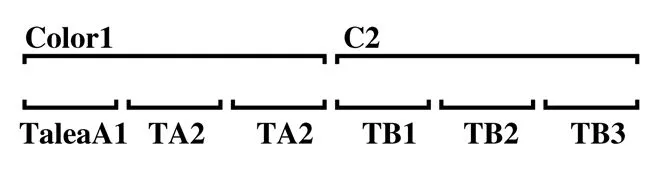

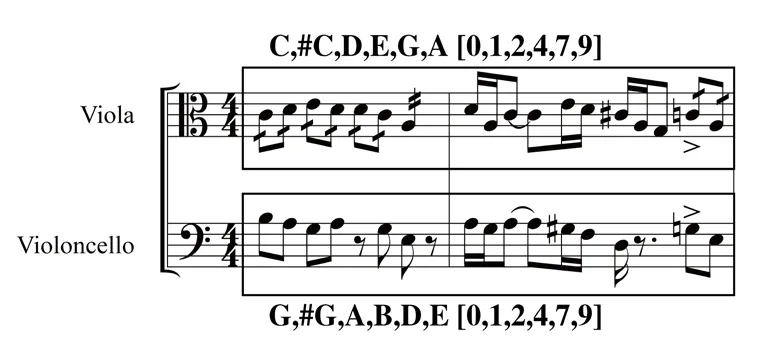

第三乐章中提琴旋律声部的核心音调基于第一乐章,在其中加入“G”音,形成完整的五声音阶“D,E,G,A”,音级集合为[0,2,4,7,9],在此基础上又添加“#C”音,构成小二度,打破整体上统一的五声性风格,最终形成第三乐章的主题旋律素材“C,#C,D,E,G,A”,音级集合为[0,1,2,4,7,9]的固定旋律。高平对其下方声部的音高材料进行同样的处理,只将音高设定在大提琴适合演奏的音区上,整个第三乐章便在该六音列的基础上展开(见例6)。

例6.

2.固定节奏型

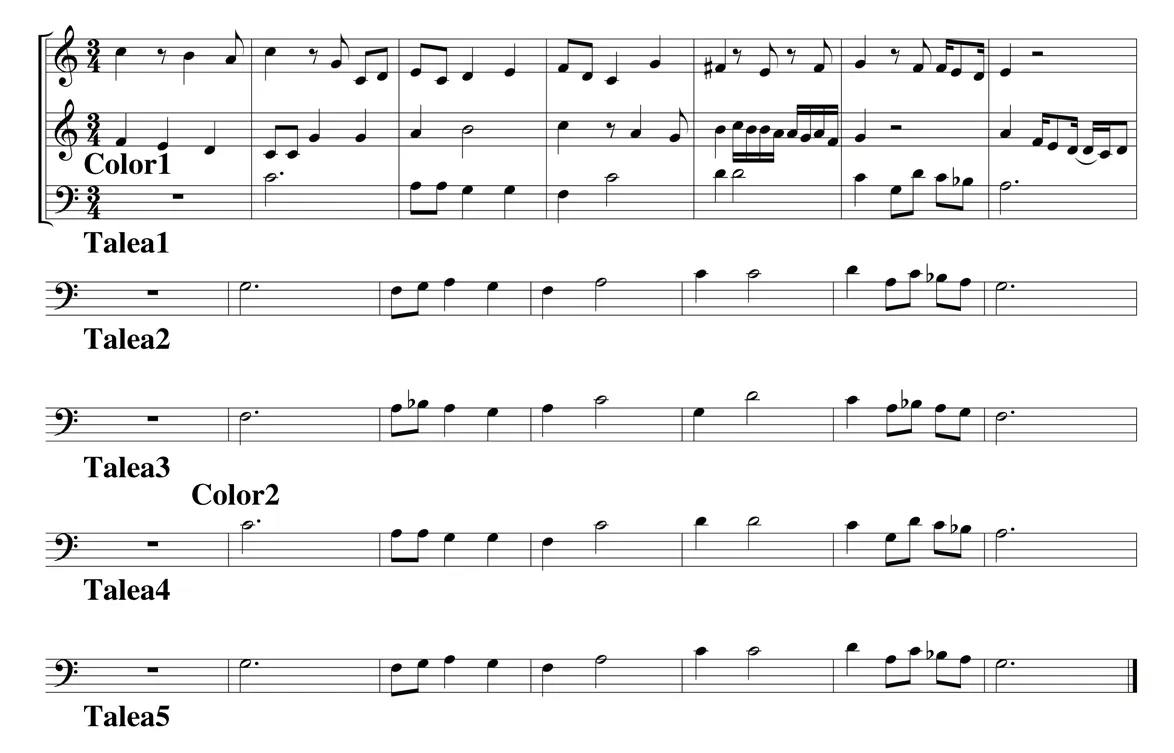

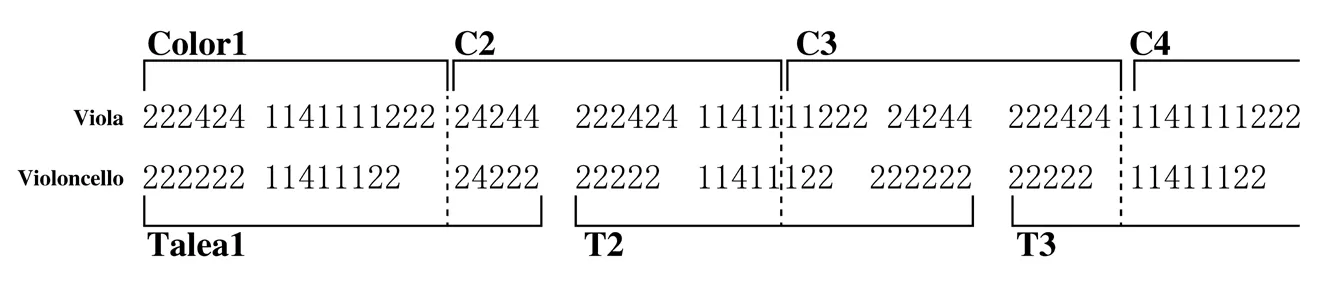

Talea 的周期性反复是等节奏技法的标志性特征,自由的等节奏思维依然遵循,以此为基发展变化(见图5)。

图5.

高平将固定节奏型分别安排在中提琴和低音大提琴声部,二者的节奏型在每小节前两拍保持一致,后两拍形成交错,相辅相成,均以3 小节为单位重复,但严格意义上的Talea 仅出现于中提琴声部,大提琴声部的节奏型在反复时略有变动。

(三)等节奏思维的自由延展

高平在该乐章使用了多种手段体现等节奏思维的自由运用。其一,不仅中提琴声部使用等节奏思维,在大提琴声部中也有显露,大提琴的节奏型同样是3 小节一循环,但其节奏型在周期性反复时并不完全保持一致,更具自由性;其二,Color 和Talea 一起开始,但始终没有严格的同时结束点,是一直向下流动着、发展着的;其三,等节奏思维并未从头到尾延续全曲,而是贯穿其中,间断性出现,每次出现即意味着乐曲新结构的开始。

在创作路径上,作曲家遵循等节奏技法的基本创作规则:先设计旋律声部的节奏形态,以3小节为一周期循环,接着构成音级集合为[0,1,2,4,7,9]的音高材料,将其填入旋律声部原始节奏形态中(见例7)。旋律音高的填充采用了等节奏技法,音高材料的排列与节奏循环形成差位镶嵌,这种创作模式类同于复调织体中的节奏对位。除此之外,作曲家以多种手段呈现出等节奏思维的自由延展。

例7.核心材料

其一,高平将等节奏思维延展至大提琴声部并稍做改变,只出现Talea 的周期性循环而无Color 的反复,但核心音高材料的进行与克勒声部是相辅相成的。大提琴中还设计有一个十分巧妙的旋律型,位于每个塔利亚的中间小节,音级集合为[0,1,2,5,7],时而采用其部分倒影或部分逆行[0,1,4,6],节奏时值均为“11411”,可视为作品中采用等节奏思维的固定旋律型“Color”(见例8)。

例8.核心材料

中提和大提琴声部的Talea 共完整循环9 次。在节奏形态上,以十六分音符为最小的计算单位,中提琴的基础节奏时值为“222424,1141111222,24244”,大提琴的节奏时值在每一次循环中并未严格重复,会偶尔增大或减少个别音的时值,基本上以“222222,11411122,24222”为主(见例9)。

例9.

通过对两个声部节奏时值的比较可以发现,中提琴声部的节奏是与旋律结合着向下流动的,大提琴声部在节奏形态上与中提琴如影随形,基本保持同样的形态,但在每一小节的后两拍都加入了八分休止符,与中提琴声部形成节奏上的对位。此外,弱拍上的重音记号、连音线以及切分节奏的使用,打破了常规的强弱拍规律,使得大提琴在整体上体现出的风格与小提琴歌唱性风格相反,是灵动、活泼、跳跃的,富有很强的律动感。

其二,高平在运用等节奏技法时未让Color与Talea 有严格的重合之处,因此没有确定的比值,二者一直以差位镶嵌的方式持续向下发展,体现出即兴自由的样式。其结合关系见图6。

图6.

其三,等节奏技法在此具有结构力的作用,或严格或变化出现3 次,每次出现即预示着新结构的开始。首次出现时Color 共完整循环12 次,Talea 反复9 次,旋律以自由随性的方式游荡在中提琴固定节奏声部的各拍之上,旋律的连接是极其连贯自然的,让人无法轻易捕捉它的身影,每次反复都像是一次变奏;第二次出现使用两个完整的Color 伴随两个不完整的Talea,后发展新材料,起到中部的引入作用;最后一次出现采用三个完整的Color 和三个不完整的Talea 相结合,延用差位镶嵌的样式,继而在此材料上缓慢收束全曲。

高平在《祷歌》第三乐章中沿用了等节奏技法的巧妙构思以及严密的逻辑结构,并将其与中国五声性音调相融合,创造出属于极具个性化的音乐语言。

结语

《祷歌》第三乐章对等节奏思维的运用在整个乐曲中具有重要的作用。其一,从乐曲标题上看,《祷歌》一般是祈祷时所用的歌曲,等节奏技法即来源于14 世纪的等节奏经文歌,做到了音乐素材与标题的呼应;其二,采用中世纪的创作技法体现出作曲家“仿古”的创作意图,但作曲家并非直接套用传统的套路,而是通过“仿古”,创造出新型的现代音响,在风格上与等节奏经文歌完全不同,突显出“异曲同工之妙”,真正做到了传统与现代的跨时空对话;其三,高平不仅将具有宗教色彩的音乐材料安排在《祷歌》的第三乐章中,而且还通过对等节奏思维的运用,呈现出该乐章的内在统一结构力,与前后乐章散化的即兴感形成风格上对比,起到起承转合“转”的作用,将全曲引向高潮。等节奏技法经过数个世纪的音响变迁,在现代音乐创作中的应用已不再拘泥于其固定的模式结构,而是以其自由的思维形态存在于材料丰富、技法精致、结构严谨的乐曲之中。高平在此乐章中既显现出理性作曲意识,又在理性的框架中随意散发着感性的因素,创造出个性化的音乐语言。