旅游研究中的行动者网络理论:应用进展及发展建议

——以2000—2021年的文献为例

汪秀琼 黄安琪 梁肖梅 吴小节

(1.华南理工大学旅游管理系 广东广州 510006;2.华南理工大学工商管理学院 广东广州 510641;3.广东工业大学管理学院 广东广州 510520)

引言

行动者网络理论(ANT)以一种网络化的方式来构建事物的关系,并将异质联结和网络化互动形态纳入分析范畴,为各学科研究提供了全新的视角。ANT 在旅游领域的应用也日渐增多,有些学者更是把它视为旅游研究范式转型的方向(朱峰、保继刚、项怡娴,2012)。在范式转向的过程中,ANT 被应用于乡村旅游(张环宙、周永广、魏蕙雅等,2008)、冰雪旅游(Sturød,2019)、滨海旅游(Povilanskas &Armaitienė,2011)、扶贫旅游(Van der Duim&Caalders,2008)、休闲旅游(Shimoyamada,2019)等多个领域,在学科理论和方法论上产出了具有创新性的研究成果。

面对众多且分散的ANT 研究,目前本领域的学者未能系统总结出这一研究范式的规律,从而缺乏对未来研究方向的指导。当前旅游相关ANT 的综述多采用传统文献回顾方法,多局限于单一视角,主观性较强。因此,一些关键的问题容易被忽略:第一,ANT 在不同旅游研究主题下的具体应用和结论仍未得到系统总结。ANT 在旅游研究中是较为新颖的视角,被广泛应用到旅游的各个细分领域,在每个分支下所揭示的现象规律差异需要更系统的梳理。第二,ANT在不同的研究领域中能否发现新结论、推动新理论进展的深度分析尚待明确。第三,对于国内外相关研究在内容深度、方法规范性等方面的差异,依然缺乏深入的对比分析。这些问题在一定程度上阻碍了ANT在旅游领域的进一步发展。

针对旅游学科的ANT 应用现状和问题,本研究的贡献包括:第一,运用系统性文献回顾方法,采取更严谨的文献编码、提炼和总结规范来回顾现有研究。第二,梳理ANT 在不同旅游主题下的应用,阐明它在不同主题下的应用特点。第三,讨论旅游领域不同层次研究中ANT 应用的研究深度及相应的研究贡献。第四,深入对比国内外旅游ANT 研究在广度和深度上的差异。

一、文献回顾

ANT 是20世纪80年代中期由Latour、Callon、Law 等人创立的社会学理论。在发展早期,“行动者”“异质性网络”“转译”作为核心概念受到了广泛关注。“行动者”指任何具有差异性并影响到其他主体的东西,既可以是人类因素,也可以是非人类因素,如技术、信息、生物等。“异质性网络”则被定义为“一连串由调解者整合的行动,在该网络中人类和非人类行动者均与同一个项目产生联系”(Paget,Dimanche &Mounet,2010)。而“转译”是对角色的定义和场景的描绘,是行动者、实体和地方之间互相谈判、动员、代表和转移的过程(Van der Duim,2007)。Callon(1986)最早定义转译的过程,将之总结为问题呈现、利益赋予、征召和动员等阶段,并得到其他学者的广泛使用。其中,“转译”是ANT 的关键环节,网络的发起者针对目标问题向利益相关者叙述各自的所得利益后,进入征召和动员各类相关人员的阶段,最后各个成员均为同一问题服务,形成具有整体性和耦合性的联盟。

随着理论的发展,学者们认识到ANT 应该灵活适应实践的动态变化。由此,ANT 向“后ANT”发展。“后ANT”最关键的概念是“排序”“物质性”和“多样性”。“排序”是网络形成的过程,也是一个不断构建现实的过程,不断涌现新的行动者和关系(Van der Duim,2007)。“物质性”指构成网络的物质行动者。ANT 通过对称的概念表达物质性,无论是人类还是非人类都被放置在平等的地位,在分析时缺一不可(Haug,2012)。“多样性”指对事物阐释的不同版本,所有的版本都相互影响,部分版本的重要性更突出。通常而言,网络会同时执行某一现象的不同版本(Gad &Jensen,2010)。“排序”“物质性”和“多样性”的概念强调网络的流动性和行动者的多样性,成为描述多元案例和复杂现实的有力工具。因此,ANT 被应用到复杂的旅游现象和关系里,以挖掘出使用线性、静态的视角无法解释的现象。

首先,从方法论来讲,ANT 支持非先验论,提倡沉浸式、近距离、长时间、参与式地观察现象,从事实出发挖掘现象的本质,自下而上形成观点和理论。这个过程聚焦于旅游现象的多重行动者和关系网络本身,可以很好地发现不同现象的动态逻辑和行动结果。其次,ANT 作为一种研究范式,它提供了一个包含关键行动者、集合、关系网络等概念的分析体系,可以灵活运用于旅游研究的不同领域,同时兼顾了适用性和灵活性。最后,从认识论来讲,ANT 强调人类和非人类因素的联结、排序模式和现实版本的多样性,这些理念在解释旅游时空的复杂性时具有很大的包容性和全面的解释效果。以上3 点体现了ANT 对旅游研究的价值。尽管如此,旅游ANT 目前仍有不明晰的地方,例如,不同研究主题下的应用特征、不同研究对ANT 的使用深度等,本文将依据已有研究做出系统总结。

为了分析旅游ANT 的研究广度,本研究分析其在不同研究主题中的应用情况,以国内外顶级期刊的文献为样本,展示不同阶段的旅游研究成果并进行可视化呈现,全面梳理、分析和归纳学科分类、研究热点,从而为未来研究提供新方向。借助Jafari 和Ritchie(1981)、Goeldner 和Ritchie(2006)、Xiao 和Smith(2006)的研究以及主题分类,并考虑主题的覆盖度和完整性,本文梳理了ANT 在12 种旅游研究主题下的应用情况。12 个主题分别是:心理学和游客行为、目的地形象和营销、旅游组织管理、遗产和环境问题、旅游经济、理论和研究发展、旅游技术趋势、社会和文化问题、乡村旅游、接待、旅游产品开发和规划、主客关系。

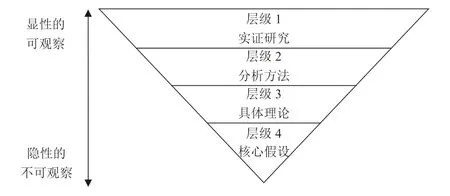

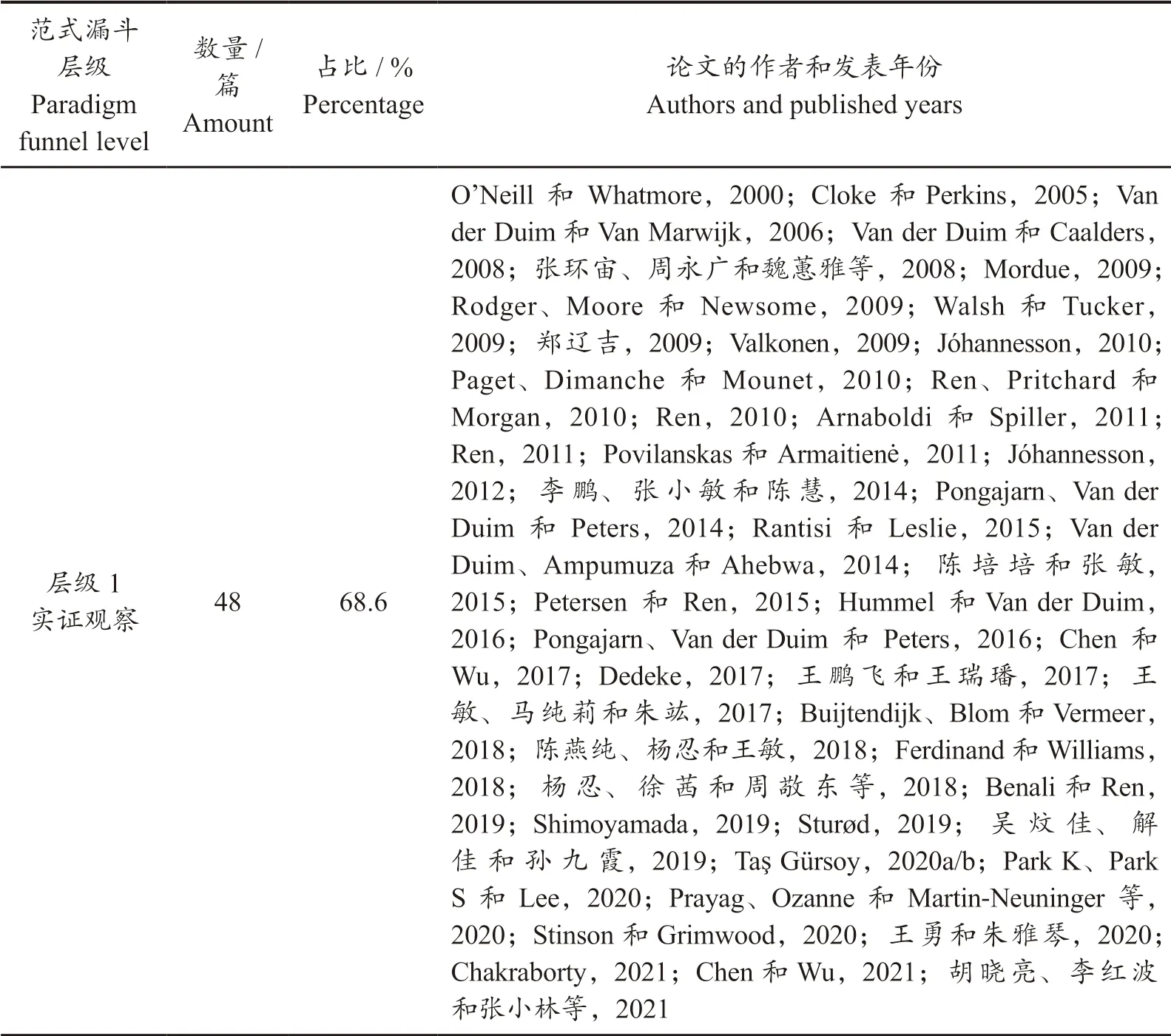

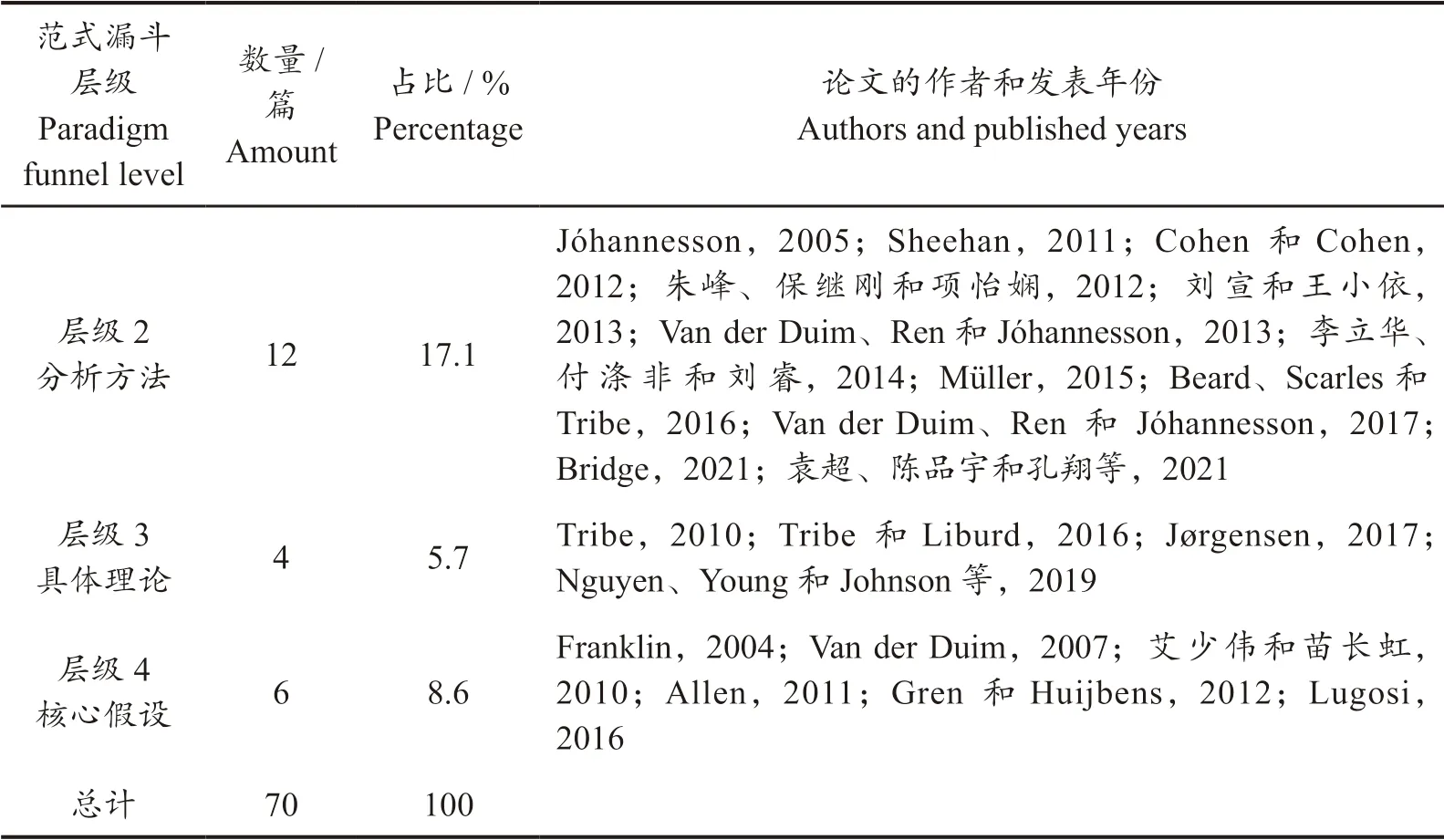

为了分析ANT 在旅游领域的研究深度,本研究以范式漏斗为标准总结其分布情况。范式漏斗模型依据学术成果所揭示现象的可观察程度及反映的理论深度,由直观浅显到隐性深刻划分为4 个层级:实证研究、分析方法、具体理论以及核心假设(见图1)。层级1 代表经验性质的文章,这些文章的主要目标是确定重要的事实,包括关键变量和常数的经验观察;层级2 包含解决主要分析方法的文章,这些文章的目的是分析当前观点的方法论;层级3 包括由具体理论构成的文章,这部分文章的目的是推进理论;层级4 包括核心本体论、认识论和方法论的文章,这些文章聚焦于特定主题的假设和特定视角的比较(Berthon,Nairn &Money,2003;Nairn,Berthon &Money,2007)。

图1 范式漏斗模型Fig.1 Paradigm funnel model

二、研究方法

为了提高文献回顾的严谨性与科学性,本文使用SLR 方法。与传统的叙述性文献回顾相比,SLR 有许多优点:一是采用可复制的、科学的、透明的规范程序,以最大限度减少研究者的主观偏见和随意性;二是该方法可以提高综述研究的质量和可靠性,通过可复制且明确的步骤提高研究结果的稳定性(Mihalache M &Mihalache O R,2016)。参考Jesson、Matheson 和Lacey(2011)以及Tranf ield、Denyer 和Smart(2003)的观点,本文的研究步骤如下:

1.设立研究目标

本研究的目标是总结ANT 在旅游研究中的应用现状并提出发展建议,推动ANT 在旅游领域的发展。

2.确定样本来源

第一,样本来源于Web of Science 数据库中Hospitality、Leisure、Sport &Tourism 和Geography 两个类别的36 本英文期刊(除去了体育领域的期刊)以及CSSCI数据库中旅游和地理类别的8本中文期刊。第二,检索时间段是1979年1月1日到2021年2月11日,这是因为1979年Latour 第一次提出了ANT。第三,检索词是Actor* Network*和行动者网络。初步检索得到266 篇论文,其中最早一篇发表于2000年。

3.进行样本筛选

筛选过程遵循学术性、相关性、相关度原则。首先,剔除书评、调查报告、研究笔记等不属于学术论文的文章。其次,剔除没有出现“行动者网络”或者“旅游”两个关键概念的论文。再次,剔除关键概念出现次数较少或出现地方不属于核心内容的文章。最终筛选出53 篇文献。

4.补充样本文献

考虑到数据库未收录版权,文章标题、摘要和关键词中未出现检索词等原因,可能会遗漏一些高被引的相关文章,因此,本文在谷歌学术上用同样的检索词获取相关文献,找到了上述样本中遗漏的17 篇文献,最后得到共计70 个样本。

5.抽取数据

编码过程列示了出版年份、来源期刊、论文类型、数据获取方法、研究主题、对ANT 的应用、范式漏斗层级、研究结果、研究不足与今后研究方向10个方面的内容。其中,出版年份、来源期刊、论文类型、数据获取方法可以直接或间接从原文获取;研究结果、研究不足与今后研究方向需要提炼文中主要观点并将相近的研究归纳分类;研究主题、范式漏斗层级需要在了解文章内涵之后根据相关定义归纳分类;对ANT 的应用可以细读全文后摘录或归纳得到。

6.整合数据

整合数据需要研究者找出数据资料之间的区别与联系,并用恰当的方法探析数据资料背后的知识真相,以分别回答研究问题中的不同方面(黄甫全、游景如、涂丽娜等,2017)。其中,出版年份、来源期刊、论文类型、数据获取方法采用统计分析方法,以明确样本的分布情况;而研究结果、研究不足与今后研究方向则适合采用叙事整合的分析方法;研究主题、范式漏斗层级和对ANT 的应用宜采用量化整合方法。

三、结果分析

1.基本情况

(1)发表数量与刊物分布

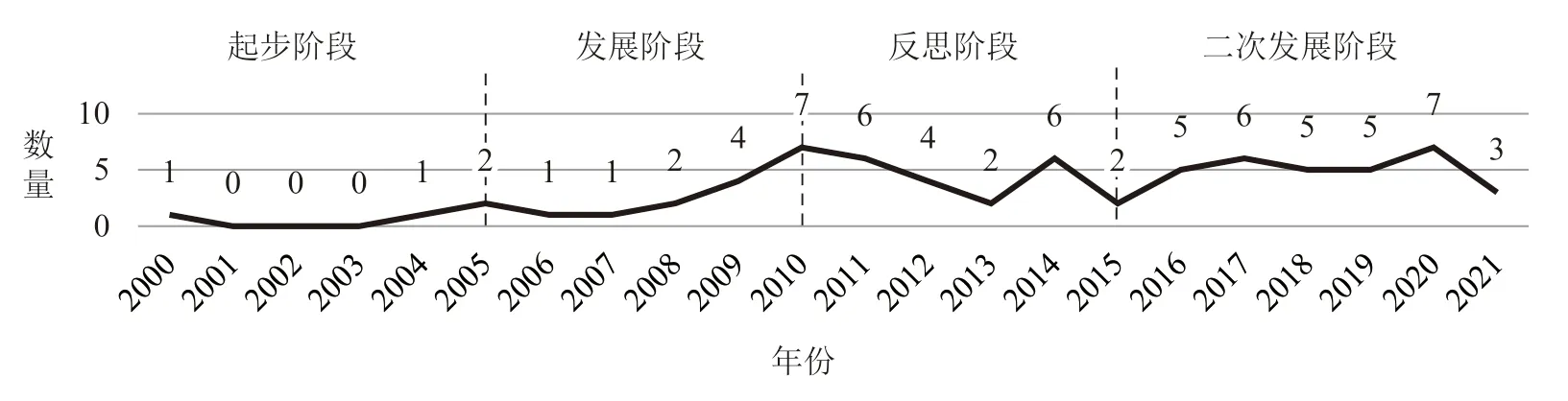

从统计结果来看(见图2),2000年旅游学界首次引入了ANT,此后论文数量呈阶段性上升的趋势。2000—2005年为起步期,文献发表数量较少,内容主要是对理论的介绍和引入,例如Jóhannesson(2005)的研究。2005—2010年为发展期,论文数量逐年增长,更多学者认识到ANT 对旅游研究的价值并且把ANT 应用到各个分支,如张环宙、周永广和魏蕙雅等(2008)的研究。2010—2015年为反思期,学者们在挖掘ANT 的各种可能性的同时思考ANT在旅游领域的应用局限,如Van der Duim、Ampumuza 和Ahebwa(2014)的研究。2015年至2021年为二次发展期,在“后ANT”的浪潮下,ANT 焕发了新活力,学者们意识到“排序”“物质性”和“多样性”概念与旅游特征的高度契合,如Hummel 和Van der Duim(2016)的研究。

图2 发表年份分布Fig.2 Distribution of published years

根据期刊分布的统计结果,发表在、、以及的文章最多,分别为13 篇、7 篇、5 篇和5 篇。文献数量超过2 篇的总共有7 本期刊,而这7 本期刊刊发的论文数占总样本数的55.7%,不同期刊的载文量存在巨大差异,这说明有关ANT 应用于旅游研究的研究成果发表较为集中。

(2)论文类型

根据许德音和周长辉(2004)的文献分类方法,学术文章可分为规范型、概念型、描述型、文献型、实证型、定性经验型6 类。在70 篇样本文献中,定性经验型的文章有49 篇,概念型、文献型和描述型的文章分别有9 篇、8 篇和4 篇,实证型和规范型的文章为0 篇。可见,定性研究方法是旅游ANT 的主流研究方法。

(3)数据获取方法

根据武常岐(2010)的分类标准,数据获取方法主要有案例研究、二手资料/数据分析、问卷调查以及田野调查4 类。在49 篇定性经验型文章中,绝大多数文章采用案例研究方法(46 篇),且一般与二手资料、田野调查等方法相结合。这说明论文的数据获取方式多样,且数据类型以定性数据为主。

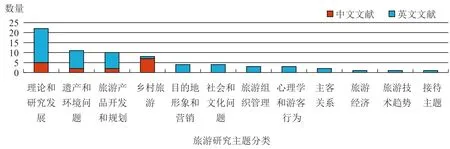

2.ANT 在不同旅游研究主题中的应用

统计发现,大部分文献(51 篇,占 72.9%)的研究主题集中于理论和研究发展、遗产和环境问题、旅游产品开发和规划、乡村旅游4 个方面。将2000—2021年划分为4 个阶段,可以总结出学者在不同时期对研究主题的关注度特征(见图3):第一,理论和研究发展是最热门的研究主题,表现为文献数量最多、各阶段都有较多文献。第二,有关目的地形象和营销、社会和文化问题、旅游组织管理、心理学和游客行为等主题的文献较少,且发表时间较晚。第三,遗产和环境问题、旅游产品开发和规划主题的文献在各阶段的数量较稳定且总体数量较多。第四,乡村旅游研究增长趋势明显。

图3 各阶段研究主题分布Fig.3 Distribution of research topics in every stage

(1)理论和研究发展

理论和研究发展主题下有22 篇论文,它们对ANT 的应用可总结为3 种情况:视ANT 为研究对象、视ANT 为研究视角以及视ANT 为研究结果(见表1)。

表1 理论和研究发展主题的文献及其对ANT 的应用Tab.1 Literatures on theory and research development topic and its application to ANT

第一,视ANT 为研究对象。为了推动ANT 在旅游领域的发展,学者们做了许多努力。内容上,朱峰、保继刚和项怡娴(2012)把ANT 视为范式转型,介绍了ANT 的本体论、认识论和方法论概况,以及ANT 在旅游中的应用情况。Van der Duim、Ren 和Jóhannesson(2017)则在介绍应用情况的基础上进一步提出了未来的方向:与物质现象学结合,与实践理论结合以及与女权主义研究结合。此外,Van der Duim、Jó hannesson 等人已意识到“后ANT”的范式转向。研究方法上,Sheehan(2011)把ANT 视为一种反身性工具,认为它可以帮助学者重新思考自身在研究中的定位和作用。Beard、Scarles 和Tribe(2016)则进一步探究了ANT 研究中研究者的5 种特征对研究设计和方法选择的影响,以及各类特征对研究质量的影响。上述的大多数研究讨论了ANT 对旅游研究的影响,而袁超、陈品宇和孔翔等(2021)创造性地阐述了人文地理学对ANT 的批判性发展,他们认为由于ANT 未能适应意料之外的事件,并忽视了人类的能力,因此一些地理学者开始寻求与德勒兹的拼装思维(Assemblage Thinking)相结合,试图弥补ANT 的不足。

第二,视ANT 为研究视角。部分学者以ANT 为视角,重新认识旅游研究的概念、框架以及知识体系。在概念发展方面,Van der Duim(2007)依照“后ANT”范式,从构成、多重元素的时空网络、空间拓扑结构以及排序模式4 个方面重新阐释了旅游景观的概念,给后续学者提供了很多启发。而Allen(2011)进一步从ANT 的互联性、时空联系和网络异质性的角度重新认识了景观的概念。Franklin(2004)则更为激进地认为旅游本身就是一种排序。在理论框架方面,Jørgensen(2017)结合活动理论(Activity Theory)和ANT 中“制定”“多样性”“混杂”和“本体论政治”等灵感构建了旅游分销新概念框架。Nguyen、Young 和Johnson 等(2019)结合利益相关者理论、社会网络分析和ANT 中“非人类”“转译”“旅游景观”等概念构建了实现可持续发展目标的概念框架。在知识体系构建方面,Tribe(2010)利用ANT 连接旅游学术部落(tribe)、学术领土(territory)等相关概念,揭示了学术网络的形成、稳定性以及强制通行点。随后,Tribe 和Liburd(2016)又构建了新的旅游知识体系,在这个系统中,网络是在系统周围飘浮的“云”,暗喻着体系中知识生产的不确定性、流动性和可塑性。

第三,视ANT 为研究结果。部分研究并未在设立理论目标前预设采用ANT,而是意外地在研究检验和讨论后发现与ANT 相关的结论。如Cohen 和Cohen(2012)发现旅游研究社会学调查的焦点已经发生了转变,从话语真实性和游客的凝视转向3 个概念性方法:流动的范式(mobilities paradigm)、表演式的方法(performativity approach)以及ANT。

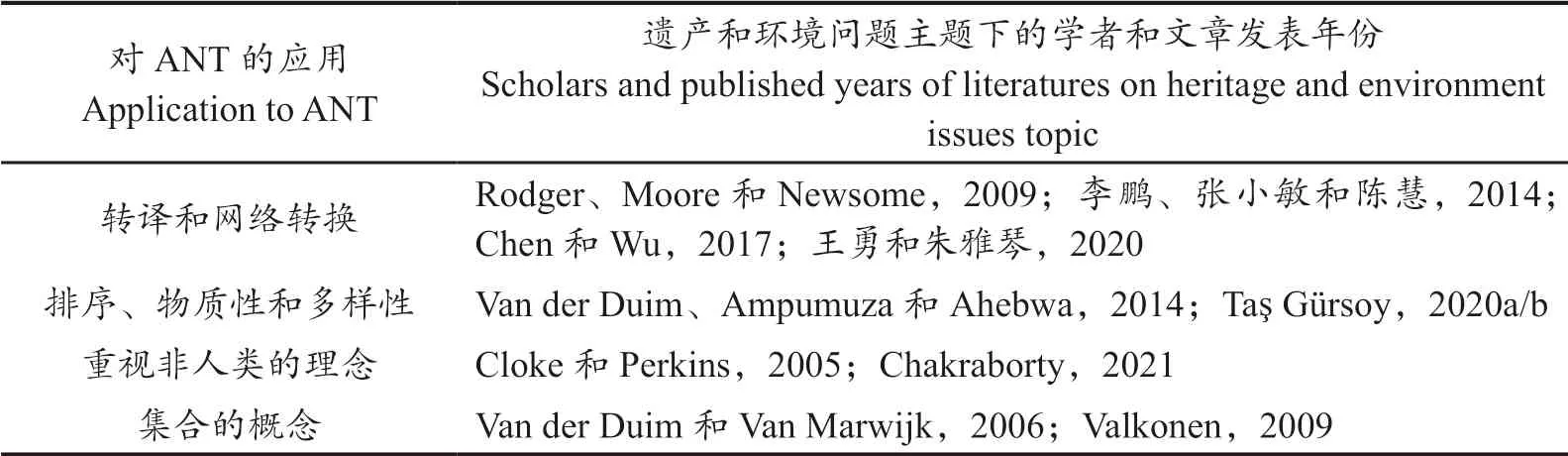

(2)遗产和环境问题

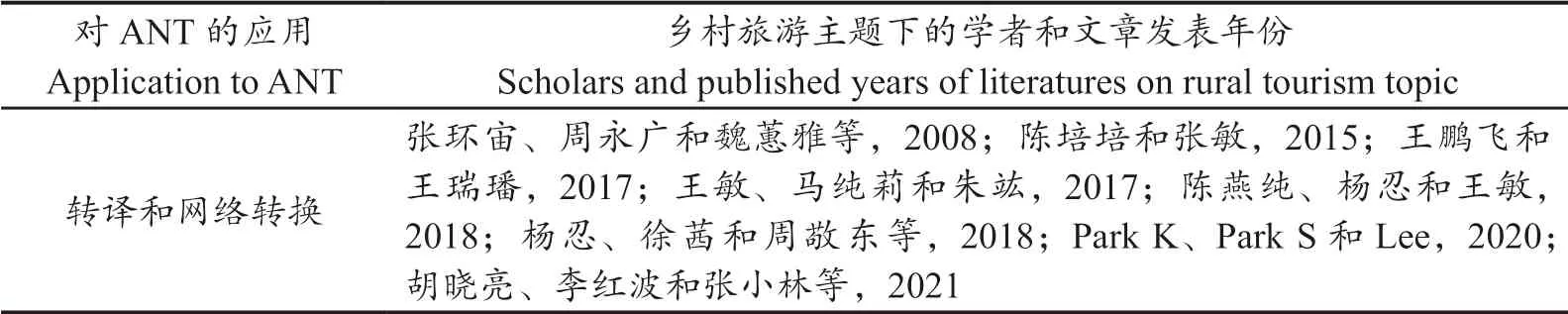

遗产和环境问题主题下的文章有11 篇,对ANT 的应用集中于转译和网络的转换,排序、物质性和多样性,重视非人类的理念以及集合的概念(见表2)。

表2 遗产和环境问题主题的文献及其对ANT 的应用Tab.2 Literatures on heritage and environment issues topic and its application to ANT

第一,转译和网络的转换。转译和网络的转换是早期ANT 研究中应用比较多的概念。通过描述转译过程以及网络转换,刻画出案例中的行动者网络并揭示过程背后的原理和机制。比如Rodger、Moore 和Newsome(2009)通过转译描绘了南极地区野生动物旅游科学研究网络的形成,以及随后由异议导致网络解散的全过程,说明了科研实践及其管理对网络目标成败的影响。王勇和朱雅琴(2020)以江苏省周庄为例,通过解析周庄观光旅游和休闲度假两个阶段网络构成及其对古镇空间演化的作用路径,发现关键行动者意图和行动者网络结构的变化推动了周庄古镇空间的重构和演化。

第二,排序、物质性和多样性。这些概念在“后ANT”研究中得到广泛应用。Van der Duim、Ampumuza 和Ahebwa(2014)考察了乌干达布温迪密林国家公园大猩猩的生计、狩猎、科学、保护和旅游5 个排序模式,该研究不仅展示了大猩猩动物旅游是如何提高旅游地知名度和实现可持续发展的,且引起了人们对大猩猩动物旅游、可持续行动中的行动者的注意。Taş Gü rsoy(2020b)通过研究土耳其伊斯坦布尔和伊兹密尔两地的马车旅游,发现想象关系、日常关系、伦理关系、政治关系、经济关系、具体化关系和社会网络关系等一系列关系在当地旅游发展中的重要性,还阐明了社会在向多物种和混合可持续性过渡过程中,社会文化和社会技术集合出现的过程。

第三,重视非人类的理念。无论是Cloke 和Perkins(2005)对新西兰凯库拉鲸类动物旅游发展的描述,还是Chakraborty(2021)对日本知床半岛和白神山地的研究,都突出了非人类因素的地位。在旅游环境中,非人类不再是任人摆布的背景板,反而对旅游产生深刻影响,有着自身主张、运动轨迹和行动风格,能够在旅游空间中创造意义、行动并影响行为和关系。

第四,集合的概念。由于ANT 理论奉行广义对称性原则,对人类和非人类因素同等重视,集合的概念应运而生。集合是一种复杂模型,是许多组织、人和事物共同作用的结果。Valkonen(2009)的研究区别于以往把自然当作背景的研究,他把自然视为一种被出售的产品、一种操作环境和一种旅游行动者。在他的观点中,自然是集合中产生重要影响的部分,可以说对野外向导工作起着决定性作用。

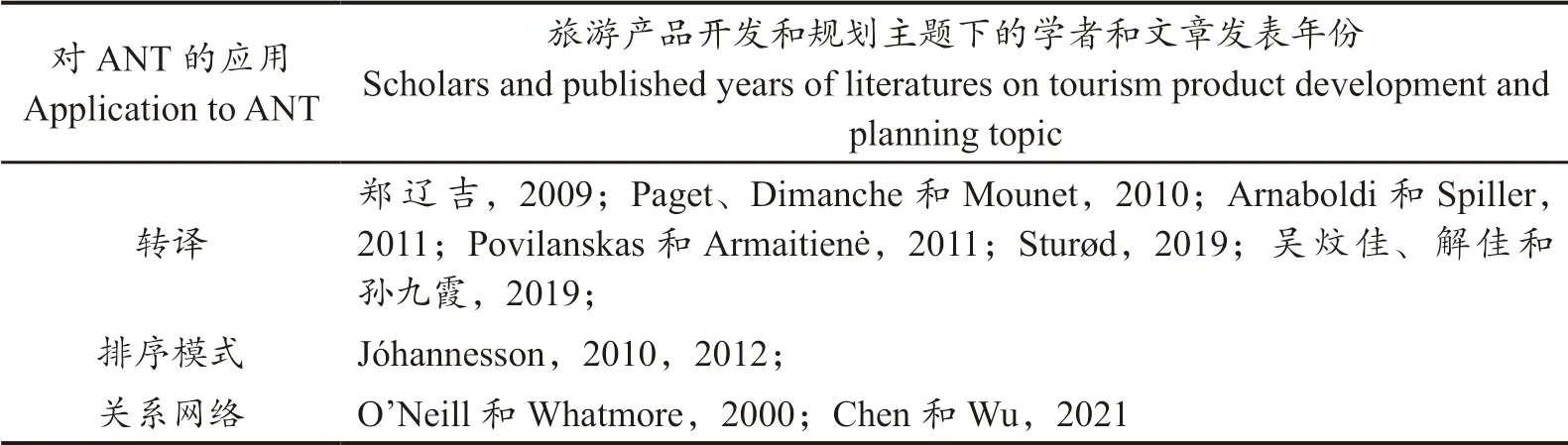

(3)旅游产品开发和规划

研究旅游产品开发和规划主题下的文章有10 篇,ANT 在此主题下的应用聚焦于转译、排序模式和关系网络(见表3)。

表3 旅游产品开发和规划主题的文献及其对ANT 的应用Tab.3 Literatures on tourism product development and planning topic and their application to ANT

第一,转译。遗产和环境问题下对转译的应用与此研究主题下对转译的应用并不相同。前者注重规范地描述转译各个阶段以及网络转换,而后者选择性地阐述关键部分,灵活应用转译的概念。Paget、Dimanche 和Mounet(2010)以Delta 滑雪公司的开发过程为例,发现该公司运用各种创新方式动员滑雪场的行动者,赋予他们新的功能、新的作用,以提供不同寻常的滑雪旅游产品,最后总结出旅游企业通过有限的资源进行产品创新的途径。而Arnaboldi 和Spiller(2011)创造性地把转译拆解为三大规则——征召行动者、事实构建和传递转译,具体过程包括构建特定条件下的行动路径和针对争议的特定方案,以此分析了文化区概念化阶段利益相关者的微观层面互动。

第二,排序模式。Jó hannesson(2012)梳理了冰岛一个村庄开发和发展维京海盗主题旅游的4 种排序模式:经济发展风格、友谊和文化活动风格、火花风格、安定和稳定风格。他重点描述了企业家落实项目的过程以及在不同风格中体现的旅游创新创业精神。除此之外,他还从另一个角度出发,研究了这个村庄维京主题节庆活动的排序模式,描绘了该社区节日被发展成旅游节庆的过程,阐明了旅游创新与当地社会排序的联系(Jóhannesson,2010)。

第三,关系网络。ANT 认为实践是一种关系网络,行动和代理是由关系推动的。O’Neill 和Whatmore(2000)分析了胡椒树酒店改造建设过程的三大板块——伙伴关系、修道院以及美食景观,这3 个不同维度的板块构建了案例地的关系网络空间。该研究采用这种全新的视角阐述了生产消费空间的复杂性。

(4)乡村旅游

研究乡村旅游的文章有8 篇,其中7 篇由中国学者发表,且大部分在二次发展阶段。此主题下对ANT 的应用主要集中在转译的5 个阶段以及网络的转换(见表4)。国内研究大多参考早期英文文献,目前仍停留在规范描述阶段。在研究内容上,一方面,部分学者专注于揭示乡村旅游空间重构和转型过程,进而挖掘深层的机制和原理。如杨忍、徐茜和周敬东等(2018)认为广东逢简村转型发展机制实质上是转译过程中的利益赋予、征召、行动环节,强调关键行动者意图的转变、关键行动者的转变、征召方式的转变、异质行动者的进入等导致了空间的重构。另一方面,一些学者把关注点放在了乡村空间商品化上,更加直接地指出乡村空间重构和转型的落脚点——转向商品化的消费空间。如王鹏飞和王瑞璠(2017)借助转译过程分析乡村空间商品化的形成与演变,并分析农户参与在此过程中的作用。

表4 乡村旅游主题的文献及其对ANT 的应用Tab.4 Literatures on rural tourism topic and their application to ANT

(5)小结

通过梳理发现,关键概念转译和排序模式在各主题下都有应用,其他概念则根据与主题的匹配度选择性使用。具体而言,遗产和环境主题下的“遗产”和“环境”都属于非人类行动者,是研究中容易被忽略的对象,因此重视非人类的理念以及集合概念的应用。旅游产品开发和规划主题涉及不同利益相关者的协调问题,因此关系网络的概念相对运用较多。乡村旅游主题研究主要基于中国情境,我国于2017年正式提出乡村振兴战略,而网络的转换可以应用于分析乡村发生的变化及背后的作用机制。ANT 的应用情况与主题特征相符,这也体现了ANT 的包容性、灵活性及其在不同旅游研究分支中的潜力。

3.中英文文献的研究差异

(1)研究主题的差异

统计结果显示(见图4),中英文文献的研究主题差异主要体现在两个方面。第一,英文文献涉及12 种研究主题,研究范围更广泛,而中文文献只涉及前4 个热门话题,其余话题则没有关注。这与写作群体有关,中文主要由中国学者使用,而英文由全世界英语及非英语国家学者使用。第二,英文文献更加关注理论和研究发展,其次是遗产和环境问题、旅游产品开发和规划,而中文文献最关注的是乡村旅游,其次才是理论和研究发展。中文和英文文献对主题的关注度不同,体现了研究背景、理论重视程度和研究范式发展意图的不同。

图4 中英文文献研究主题对比Fig.4 Comparison of research topics in Chinese and English literatures

(2)ANT 应用的差异

英文文献中,有关ANT 的旅游研究文献覆盖了范式漏斗的每一层级(见表5)。层级1 主要是定性经验型的文章。其重点是数据生成,所有文章都采用实证方法,大部分采用案例研究、田野调查、二手资料等组合方式收集数据。在数据分析方法方面,一些文章采用描述性讨论(Mordue,2009),一些文章则使用内容分析法(Paget,Dimanche &Mounet,2010),只有极少部分研究结合了统计分析方法(Van der Duim &Van Marwijk,2006)。论文的主题涉及心理学和游客行为、目的地形象和营销、旅游组织管理、遗产和环境问题、旅游经济、理论和研究发展、旅游技术趋势、社会和文化问题、乡村旅游、接待、旅游产品开发和规划、主客关系等12 种。层级2 的重点是选择、评价或比较适合研究主题的方法。反映到本研究中则是描述、评论ANT 的论文,它们的研究内容涉及引入介绍ANT,讨论ANT 在旅游领域的应用(Van der Duim,Ren &Jóhannesson,2017),探讨ANT 与旅游研究的相互关系,如与经济地理的关系(Müller,2015),以及分析影响ANT 应用的因素,如哲学实用主义(Bridge,2021)、研究者的特征(Beard,Scarles &Tribe,2016)。这些文章通过介绍、分析、评价ANT 推动了其在旅游领域的发展。层级3 的重点是阐明理论的生成机制并最终应用于研究中。一些学者应用ANT 视角重新认识或构建旅游中的知识体系和概念框架,如旅游分销概念框架(Jørgensen,2017)、实现可持续旅游发展目标的概念框架(Nguyen,Young &Johnson,et al.,2019)、旅游知识体系(Tribe &Liburd,2016)等。层级4 代表了对旅游领域最深层假设的挑战。部分学者应用ANT 重新概念化旅游领域的关键概念,包括旅游景观(Van der Duim,2007)、地球(Gren &Huijbens,2012)等。范式漏斗的全覆盖体现了国际上旅游领域ANT 研究的深度。

中文文献(见表5)中,层级1 的文章同样是最多的,数据收集方法和数据分析方法主要参考国外研究,且研究主题集中在乡村旅游领域。ANT 概念中应用得最多的是转译的5 个阶段和网络的转换,这说明国内学者的应用思路还停留在早期方法阶段,尚未意识到“后ANT”的转型。层级2 的文章有4 篇,主题主要是引入介绍ANT 及其在旅游领域的应用,如在人文地理不同分支的应用(刘宣、王小依,2013)。这些文章还停留在对以往文献的描述性总结层面,缺乏深层次的思考及理论归纳。层级3 的研究较为缺乏。层级4 的文章同样较少。例如艾少伟和苗长虹(2010)采用ANT 视角重新认识人文地理中的空间概念,认为空间经历了从地方空间、流动空间到行动者网络空间的发展。范式漏斗的断层反映了国内旅游ANT 研究缺乏深度和连贯性,多数研究只是套用转译5 个阶段的分析思路作为研究方法。

表5 范式漏斗论文的分布Tab.5 Articles distribution in paradigm funnel model

续表

四、结论与展望

1.结论与讨论

(1)论文发表数量及期刊分布方面,本研究发现旅游领域应用ANT 的论文数量呈阶段性上升的特征,且少数的顶级期刊集中了大部分的成果。这也预示ANT 在旅游研究中将会持续发展,并被运用在高质量的学术研究中。

(2)研究方法方面,本研究发现旅游ANT 的论文以定性经验型为主。数据获取方式多样,其中案例研究是最常用的方式且经常与田野调查、二手数据等方式搭配使用。这说明旅游ANT 的研究模式和研究方法较为固定。

(3)研究主题方面,本研究总结了旅游ANT 4 个热门主题下(理论和研究发展、遗产和环境问题、旅游产品开发和规划以及乡村旅游)ANT 的应用特点,结果表明ANT 的应用与主题的特征相符。具体而言,第一,从时间动态来看,ANT 的核心概念“行动者”“网络”和“转译”在引入前期已被广泛应用,且转译的描述经历了从注重规范、机械化到注重创新、个性化的过渡。“后ANT”的重要概念“排序”“物质性”“多样性”则应用较晚。第二,关键概念“转译”和“排序模式”在各主题下都有应用,其他概念则根据与主题的适用性被选择性使用。这从侧面印证了ANT 可以给旅游研究的不同分支提供相适应的、与时俱进的研究思路,也是ANT 的价值所在。

(4)中英文文献差异方面,本研究总结出了两点:从研究广度来看,英文文献涉及的研究主题比中文文献更广泛,且英文文献最关注的是理论和研究发展主题,而中文文献最关注的是乡村旅游主题。这与各自的研究背景有关,国外研究时间长,理论更加完善,涉猎的主题更多,且发展到一定程度后更注重理论的持续发展;而国内引入时间较晚,恰逢乡村振兴战略的提出让乡村旅游研究备受关注。从研究深度来看,英文文献覆盖了范式漏斗中实证研究、分析方法、具体理论以及核心假设4 个层级,体现了研究的深度;中文文献只包含了实证研究、方法分析和核心假设3 个层级,范式漏斗的断层反映了国内应用ANT 的旅游研究深度不足,缺乏整体性和连贯性。

2.展望

基于以上的梳理和总结,今后可以从研究内容、研究设计和研究情境3 个方面拓展和深化ANT 在旅游研究中的应用。

(1)研究内容

第一,ANT 在旅游研究中的应用主要聚焦于理论和研究发展、遗产和环境问题、旅游产品开发和规划以及乡村旅游4 个方面,但这4 个方面仍存在着可以深入研究的议题。理论和研究发展方面,可加强以ANT 为结果的研究,如旅游领域对ANT 的批判性发展研究。遗产和环境问题方面,可强化对非人类的重视以及集合概念的研究,可以拓展对该主题中非人类行动者和集合的行为模式以及对网络和转译的作用机制的研究。旅游产品开发和规划方面,应该更加关注关系网络研究,探讨开发和规划复杂关系网络的传导路径以及关系网络的嵌套。乡村旅游方面,可尝试ANT 的更多应用方式,以进一步挖掘其对乡村旅游研究的价值,如对比ANT、旅游理论、其他跨学科理论在乡村旅游中的应用,明晰ANT 应用的特点以及适用范围。

第二,开拓ANT 在其他旅游领域的研究,包括目的地形象和营销、社会和文化问题、旅游组织管理、心理学和游客行为、主客关系、旅游经济、旅游技术趋势以及接待主题等。

(2)研究设计

第一,丰富论文类型。迄今为止旅游ANT 的文章大多为定性经验型文章,其他的论文类型较为欠缺。未来可以加强综述类、描述类、概念类的研究,探索ANT 与其他研究方法如何共同丰富旅游研究的主题和挖掘更深刻的规律。

第二,丰富数据获取方法。旅游ANT 的定性经验型文章中,案例研究、田野调查、二手数据是较为常用的方法。未来可以尝试在定性数据获取方法的基础上,与其他方法相结合,如实验观察法,以增强研究结论的科学性。还可以在定性数据的基础上,结合定量数据分析方法(如统计分析)和量化的呈现方式,一定程度上可以克服定性方法主观性强的缺点。

第三,拓宽案例的广度。目前的案例研究论文绝大部分采用单案例方法,从纵向挖掘案例的价值。但这使得读者质疑单一案例是否具有代表性、典型性和可推广性。因此,未来学者可采用多案例研究,横向对比案例的情况,提供更多元的数据。如不同的旅游行动者类型主导的行动者网络如何影响旅游现实版本的构建,不同的行动者网络类型如何影响网络中权力的运作等。

(3)研究情境

第一,探讨西方情境之外的旅游现象的适用性。目前ANT 的应用仍然以西方发达国家为主,对东方国家的旅游现象和行为关注相对较少。未来的应用前景是研究ANT 对非西方旅游情境的适用性,也就是ANT 的应用范围和情境边界的问题,这个问题目前受到的关注仍非常有限。未来的方向包括:探索ANT 在非西方背景下的适用性,对比ANT 在不同研究情境下的应用情况、优劣势变化等。

第二,对国内旅游研究的启示。国内旅游研究发展较晚,旅游ANT 研究也是如此,在广度和深度上都与国际研究有一定差距。国内旅游学者应该加强对ANT 范式转向的关注,意识到相对其他范式来说,ANT 在研究快速变化的事物、边界模糊的领域的理论优势。具体而言,在广度上应用到更多领域,甚至开拓具有中国特色的研究方向,把研究做到中国的土地上。在深度上应用到更多的范式层级,不是方法的简单套用,而是深度思考ANT 与旅游研究的融合,甚至思考旅游领域对ANT 的批判性发展。具体的研究方向包括:中国特色政治、经济制度对特定行动者网络的影响,用排序模式、物质性和多样性的概念解析复杂案例的多元旅游空间等。

文景2022年5期