COVID-19 疫情下高中生心理弹性的潜在类别及内外化问题研究

刘菁菁

(新疆师范大学 教育科学学院,新疆 乌鲁木齐 830017)

个体在面临地震、恐怖袭击、战争等灾难或重大突发事件时,往往产生恐惧、焦虑、挫折感等诸多消极情绪。[1-4]然而也有研究发现,并非所有个体在面对灾难或重大突发性事件下只是单一、持续地表现出消极情绪,部分人群可通过个人资源的积极构建去努力应对和适应环境,进而不断调整心理状态克服困难。[5-6]基于这些发现,研究者们逐渐开始关注“为何在压力情境下一些人会被挫折困境所击垮,而另一些人却在历经挫折后愈加坚强”的命题。[7]很多研究者将视线瞄准了能反映个体抗挫折力水平的重要变量—心理弹性(Resilience),并尝试以此作为蒙受灾难或重大突发性事件的人群心理干预的重要突破口。

心理弹性(Resilience)指在个体遭遇严重创伤或逆境情况下,人们仍能调动自身资源有效应对,快速恢复或维持正常心理功能的能力。[8]已有研究表明,拥有较高心理弹性的个体在经历严重压力情境后,其身心功能未受到明显消极影响,甚至会发展出良好的现象。[9-10]相关研究也进一步发现,在诸多压力情境下心理弹性对个体的心理健康还具有重要缓冲与保护作用。[11-13]

2020 年初,一场突如其来的新型冠状病毒肺炎(COVID-19,以下简称“新冠疫情”)疫情席卷全国,所有人的生活因一场未知而突然的疫情变得不同寻常,很多城市因为疫情防控需要多次按下暂停键。面对来势汹汹且持续不断的疫情,很多人由于社区封闭,长期居家工作和生活而出现了诸如重度焦虑、抑郁等严重心理问题。高中生正处于身心发展和人格完善的过渡时期,各种心理机能尚未完全成熟,心理和情绪仍具有高度的不稳定性,极其容易受到所处环境和源自不良环境产生压力的影响。新冠疫情期间,由于多数学生长期居家线上学习,缺失学校正常教育环境和人际交往,娱乐放松条件受到限制,他们由此产生的心理问题和不良应激反应也不断涌现。焦虑、无助、恐惧等消极情绪[14]在部分高中生群体中不断蔓延,严重影响了他们的学习和身心健康发展。

Hunter(1999)[15]将个体的心理弹性分为三个水平:最低层次水平是选择冲动易怒、多疑敏感等情绪方式面对负性事件;次之是选择逃避退缩的方式面对负性事件;最佳水平则是采取有效的资源对自我进行调整、完善和充实以更好的状态应对负性事件。因此,面对不同破坏力的灾难或重大突发事件,针对不同心理弹性水平个体使用的干预策略和突破口也应有不同。那么,我国高中生群体在面对此次新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情时,他们的抗挫折力水平如何,会存在哪些潜在类别,不同类型的高中生群体在情绪和行为上会出现哪些问题,存在哪些差异?针对不同的心理弹性水平和情绪行为问题,我们如何做出针对性的干预?从公共性灾难对个体心理的影响来看,已有研究表明,处于心理康复重建阶段的个体在灾后3 个月至几年的时间内,可能会出现创伤应激障碍综合症、抑郁或焦虑等障碍。[16]从本次新冠疫情发生的特征来看,此次新型冠状病毒肺炎与其他公共突发性灾难事件的社会后果不同,新型冠状病毒肺炎具有更高的未知性。此外,尽管乌鲁木齐市疫情在党中央的领导下得到了有效控制,但乌鲁木齐地区以外疫情的持续发展,给本地区疫情防控带来了很多不确定因素。因此,新冠疫情带来的诸多影响在一定程度上可能持续干扰青少年心理发展水平。因此,本研究于2021 年2 月9 日-2月22 日对乌鲁木齐市曾经处在不同风险区的多种类型高中生进行了大样本调查和分析,以期为后疫情时代高中生可能面对灾难或重大突发事件时的心理干预提供参考。

1 对象与方法

1.1 对象

采用整群抽样的方法,依据2020 年7 月新疆维吾尔自治区疫情风险等级区域划分标准,在乌鲁木齐市下辖的8 个区(高风险区2 个、中风险区3 个、低风险区3 个)内选取选取2906 名高中生作为调查对象。剔除规律性做答的无效问卷后,剩余有效问卷为2746 份,问卷有效回收率94.49%,由于初步收回问卷高中低风险区样本分布不均衡,采用欠采样- 随机抽样法(Random Under-Sampling,RUS)[17]进行样本平衡处理,该方法用在数据量足够,且分类极不均衡的情况下,随机的抽取同样数量的多数类别样本,可以得到一个均衡的新的数据集用来建模。本研究中四分之三的数据都是高风险区,样本符合欠采样要求,最后得到样本总量为963 人。算法步骤如下:[18]

(1)从多数类中有放回的随机采样n 次,每次选取与少数类数目相近的样本个数,从而得到n个样本集合记作{S1maj, S2maj, ,Snmaj};

(2)将(1)中得到的n 个集合分别与少数类样本合并组成新的数据集去训练模型,可以得到n个模型;

(3)将这些模型组成集成学习系统,系统输出为n 个模型的平均值。

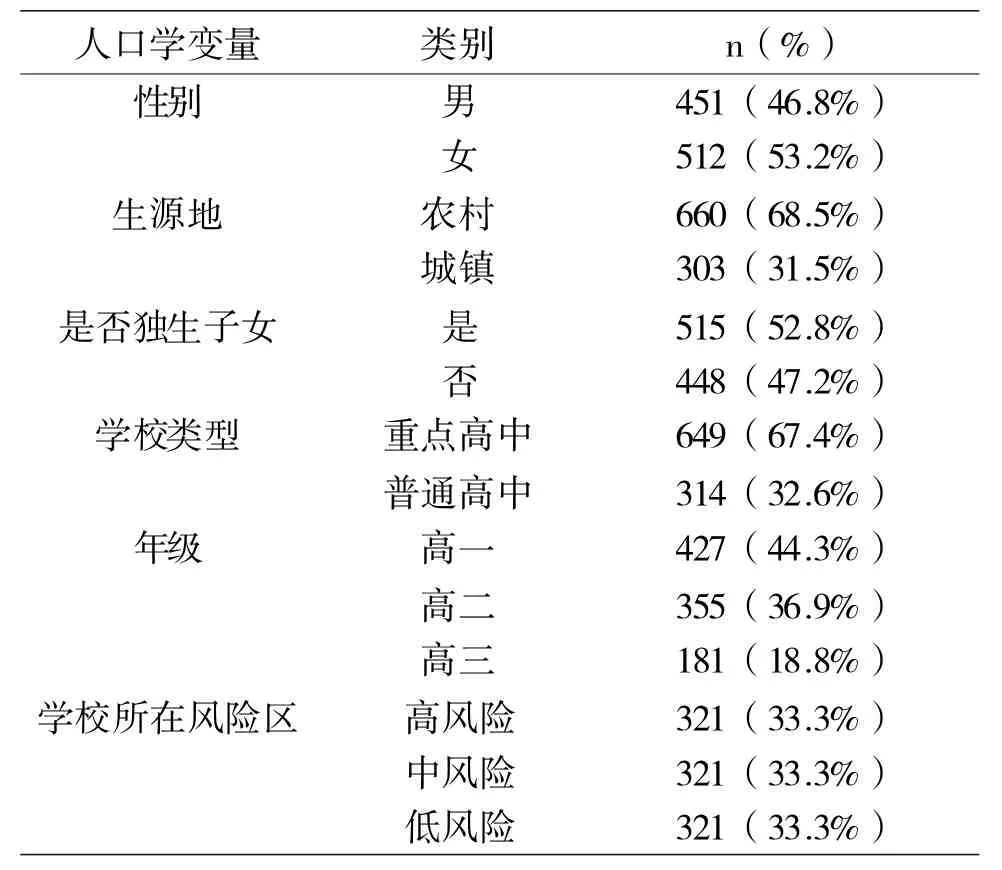

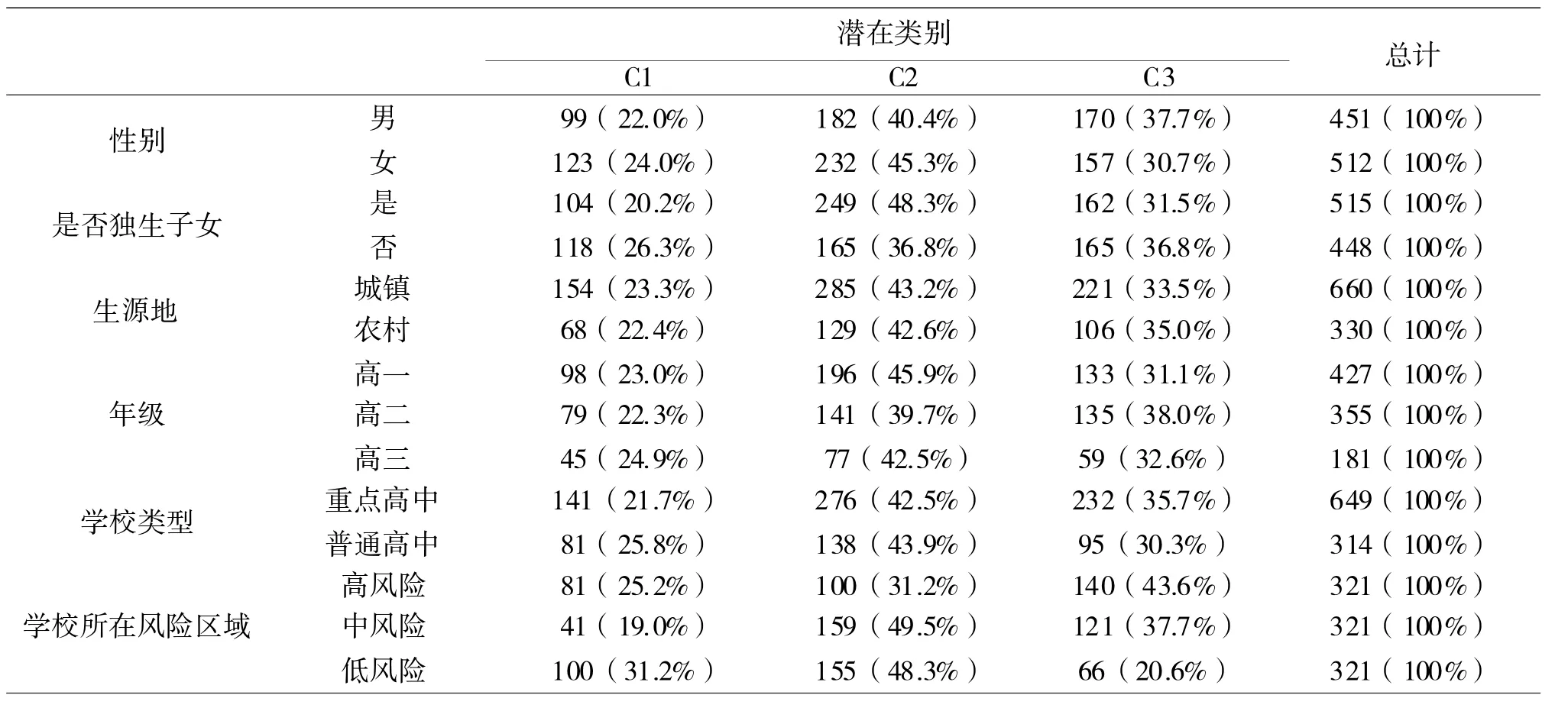

调查对象基本信息见下表1。本研究通过新疆师范大学教育科学学院学术伦理委员会审查(20210201),调查前已取得所有调查对象的知情同意。

表1 调查对象基本信息(n=963)

1.2 调查工具

1.2.1《青少年心理韧性量表》

“Resilience”译为“心理韧性”“心理弹性”“心理承受力”等。目前国内外已有多种工具测量心理弹性,这些工具关注心理弹性特质本身,或聚焦其心理行为过程,或测量个体在逆境下发展结果,并探讨心理弹性发生所需要的内外部条件(Windle G,2011)。据此,本研究采用胡月琴、甘怡群(2008)编制的《青少年心理韧性量表》,该量表基于中国本土文化开发,从过程的角度测量了心理弹性,是国内一种比较常用的测量儿童青少年心理弹性的工具。已有研究表明其具有较高的信效度。[19]量表共27 题,采用5 点计分,从“1”=“完全不符合”到“5”=“完全符合”,总分越高代表心理弹水平越高。量表分为个人力和支持力两个维度。个人力包括目标专注、情绪控制、积极认知三个分维度,支持力包括家庭支持、人际协助两个分维度。问卷中12 道题为反向计分题,分别为1、2、5、21、27、15、16、17、6、9、12、26 题。本研究中总量表Cronbach α 信度系数为0.89,个人力与支持力两个维度内部一致性α 系数分别为0.65 和0.85。

1.2.2《青少年孤独感量表》

采用邹泓(2003)修订的《青少年孤独感量表》。[20]该问卷共21 个项目,分为四个维度,纯孤独感、自身社交认知能力、自身同伴关系认知和重要关系未满足程度知觉。问卷采用五级计分,从“1”=“完全不符合”到“5”=“完全符合”,其中对自己社交能力的知觉维度使用反向计分,其余三个维度为正向计分。分数越高表示孤独感受越强烈。本研究中总量表的Cronbach α 系数为0.95,各分量表的Cronbach α 信度系数为 0.93、0.90、0.90 和0.89。

1.2.3《焦虑自评量表(SAS)》

采用Zung(1971)编制的《焦虑自评量表》。[21]该量表由20 个题项组成,其中第5、9、13、17、19为正性反向计分条目,其它15 个为负性正向记分条目;采用4 点计分,从“1”=“没有或者很少时间”到“4= 全部时间”。该量表总分介于0~40 之间。分数越高,表明个体的焦虑水平越高。在自评者评定结束后,将20 个项目的各项得分相加得到总粗分,再换算成标准分(标准分=焦虑总粗分*1.25) 用于统计计算。本研究中该量表的Cronbach α 信度系数为0.89。

1.2.4《问题行为(SDQ)》

采用Goodman(2011)修订的《长处和困难量表自评问卷(SDQ)》。[22]该量表共有 25 个题项,包含亲社会行为、品行问题、多动注意不能、情绪症状、同伴交往5 个维度。本采用4 级计分,从“1”=“一点也不像我”到“4”=“非常像我”。得分越高表示外化问题行为越严重。其中第7、11、14、21、25 题为反向计分题。本研究中总量表Cronbach α 信度系数为0.82。

1.3 统计学处理

使用Mplus 8.3 软件的潜在类别分析方法对高中生的心理弹性类型进行划分;使用SPSS 23.0对被试人口学类别与心理弹性潜在类别进行交叉表卡方检验,最后以心理弹性潜在类别为分组变量对心理健康指标(包括孤独感、焦虑感SAS、外化行为问题SDQ)进行单因素方差分析,事后比较采用LSD 对不同心理弹性类别、不同风险区在孤独感、焦虑感、外化行为问题上的得分进行两两比较,做进一步分析。

2 结果

2.1 高中生心理弹性潜在类别分析结果

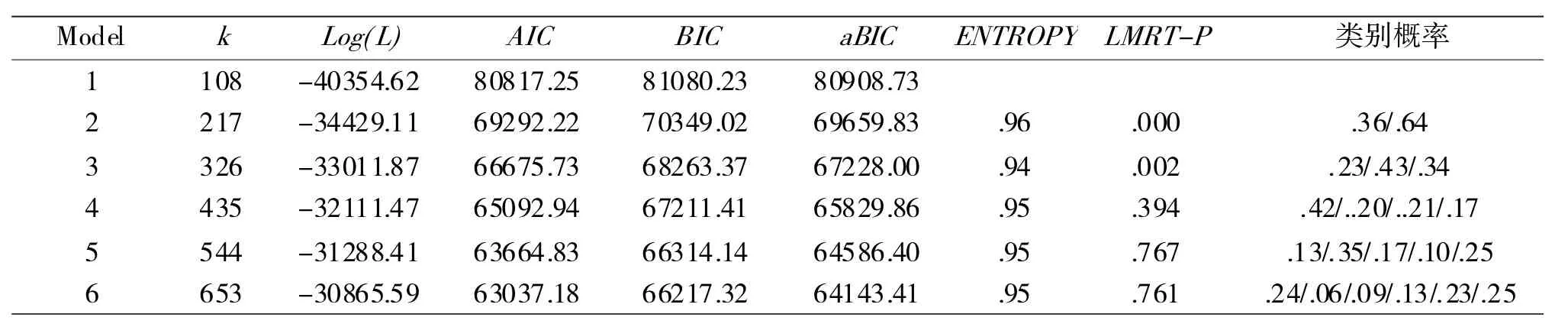

以青少年心理韧性量表各题项为外显指标,对高中生心理弹性进行探索性潜在类别分析。类别数目1 开始到类别数目6 基准模型适配度指标见表2。

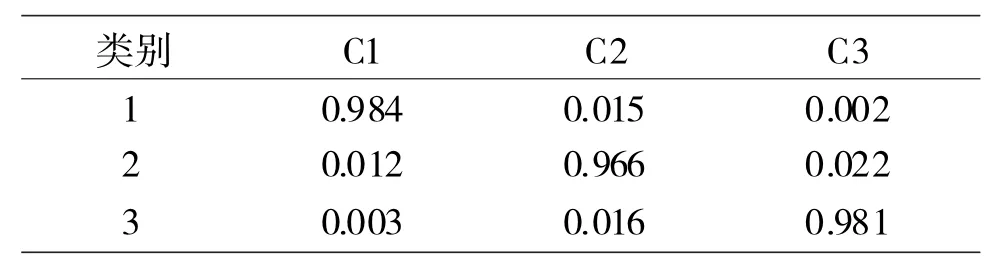

表2 显示,随着潜在类别数目增多,似然比Log(L)和信息指数AIC,BIC 以及aBIC 不断减小,保留2 个潜在类别时ENTROPY 值最理想(0.96)、LMR 值(潜在类别分类最为敏感的指标)达到显著水平,但其AIC,BIC 以及aBIC 不如类别3 小。较3 个潜在类别模型相比,保留4、5、6 个潜类别模型虽有更小的AIC 和BIC 值,但其模型的LMR值不显著。因此综合考虑各项指标,本研究最终选择了潜在类别数目为3 的模型。3 个潜在类别(C1、C2、C3)的归属概率矩阵参见表3 。由表3可知,每个类别中的高中生(行)归属于每个潜在类别的平均概率(列)在0.966~0.984 之间,表明3 个潜在类别模型分类可靠性较高。[23]

表2 高中生心理弹性潜在类别分析(LCA)的各项指标比较(n=963)

表3 各潜在类别被试的归属概率

2.2 各潜在类别的特点及命名

由于心理弹性的复杂性,笼统的总分或单一分类法会掩盖具体模式的信息,不利于理解心理弹性本质特征。针对这一问题,进一步分析了3 个潜在类别在27 个条目上的应答概率(见图1)。由于心理韧性各分维度的内部一致性偏低,所以潜在类别分析基于心理弹性的各个题项进行,对个体属于某种类型的可能性进行估计。根据每个潜在类别在27 个条目上的应答概率特点,将C1-C3分别进行命名。结果显示:整体而言,C1 类别在各项指标得分概率相比其他两个类别都偏低,且线条波动较为平稳,因此,可以把这一类别定义为“低弹性-平稳组”,占全体被试的23%;C3 类别整体条目得分高于C1 和C2,该类别拥有较高的个人力和较高的支持力,且线条波动起伏较大,将其命名为“高弹性- 波动组”,占全体被试的34%;C2 类别得分整体位于C1 和C3 之间,处于中间水平。此外,C2 各题项得分波动较大,尤其在情绪控制、积极认知和家庭支持维度上一些题项得分达到最高水平,其剖面线与C1 和C3 出现了明显的交叉。因此,将C2 命名为“一般弹性- 波动组”占全体被试的43%。

图1 高中生心理弹性3 个潜在类别在27 个条目上的得分概率

2.3 高中生心理弹性潜在类别的人口学特点

在潜在类别分析基础上,本研究继续分析了三种潜在类别下人口学变量特点,具体结果见表4。

表4 心理弹性潜在类别的人口学变量基本信息

对三种潜在类别的人口学变量进行卡方检验。结果显示,潜在类别×性别的卡方检验结果不显著(χ2=5.307,P=0.07),;潜在类别×生源地的卡方检验结果不显著(χ2=0.23,P=0.89);潜在类别×学校类型的卡方检验结果不显著(χ2=3.50,P=0.17);潜在类别×年级的卡方检验结果不显著(χ2=4.92,P=0.30)。潜在类别×是否独生子女的卡方检验结果显著(χ2=13.36,P<0.01),C2 类型中独生子女所占比例最大(48.3.%),而C1 类型报告了更多的非独生子女;潜在类别×学校所在风险区的卡方检验结果显著(χ2=33.44,P<0.001),C3 类型报告了更多来自高风险地区学生(43.6%),而C2 类型报告了更多来自中风险地区学生(49.5%),C1 类型报告了更多来自低风险地区学生(31.2%)。

2.4 内外化问题分析结果

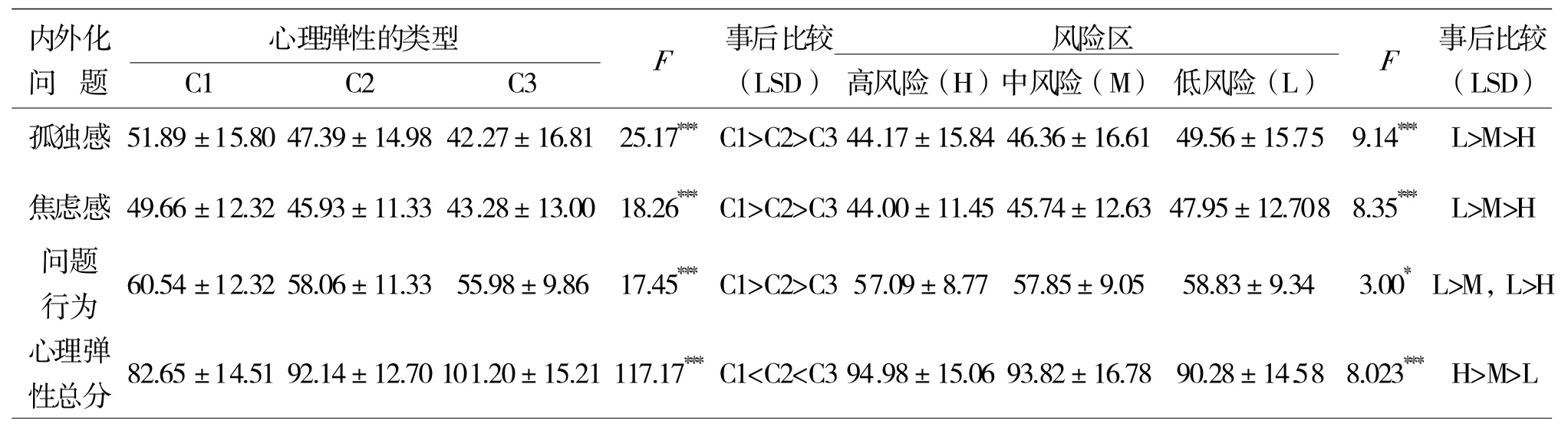

采用单因素方差分析对不同心理弹性潜在类型、不同风险区高中生的孤独感、焦虑(SAS)、问题行为(SDQ)进行差异比较,结果如表5 所示。

表5 各心理弹性类别及各风险区在总分及内外化指标上的方差分析结果(M±SD)

表5 显示,在心理弹性总分上,C1 总分为82.65±14.51,C2 总分为92.14±12.70,C3 总分为101.20±15.21,方差分析结果显示,组别主效应显著(F=117.17,P<0.001),事后比较结果显示,两两之间差异显著,C3 总分大于C2(P<0.001),C2 总分大于C1(P<0.001),C3 总分大于C1(P<0.001)。在孤独感、焦虑感、问题行为各指标上,心理弹性潜在类型的主效应均显著。事后检验显示,C1、C2、C3 三类型在孤独感、焦虑感以及问题行为上均具有显著性差异(P<0.001)。具体而言,在孤独感、焦虑感、问题行为上,C1 类别得分最高、C2 类别得分次之,C3 类别得分最低。进一步采用单因素方差分析对不同风险区高中生的内外化行为问题进行差异比较,不同风险区在孤独感、焦虑感、问题行为、心理弹性得分上均存在统计学意义。具体表现为,在孤独感、焦虑感上,低风险得分最高、中风险次之、高风险最低。在问题行为上,低风险得分显著高于高风险和中风险(P<0.05),高风险与中风险地区高中生问题行为得分差异不显著(P=0.17)。

3 讨论

3.1 高中生心理弹性总体特征

研究结果显示,3 个潜在类别模型各项指标均显示了良好的适配性。因此,结合高中生在27个条目上的反应模式,本研究确定了高中生心理弹性的3 个类别:即“低弹性—平稳组”(C1)、“一般弹性—波动组”(C2)、“高弹性—波动组”(C3)。其中,C1 占总数的23%,这类学生在27 个条目上得分均明显较低,且C1 各题得分较为平稳;C2 占总数的43%,这类学生在27 个条目得分普遍倾向于C1 和C3 之间,且各题项得分波动起伏较大;C3 占总数的34%,这类学生在多数项目上得分均最高,表明该类别拥有较高的个人力和较高的支持力,但其得分线条波动起伏较大。这一结果说明,新冠疫情背景下高中生心理弹性具有明显分类特征,体现了潜在类别之间的异质性。另外,从三个类别所占的比例来看,半数以上高中生面对重大事件时,具备快速恢复或维持正常心理功能的能力。这一结果与唐蕾(2020)[24]针对3512 名中学生在抗疫期间心理健康水平的调查结果一致,该研究显示中学生面对疫情等重大突发事件后心理健康水平整体良好,说明高中生心理防御机制整体趋向成熟。[25]值得注意的是,从心理弹性得分波动起伏来看,一般弹性和高弹性得分均呈现相对较高的波动,说明高中生面对突发性公共危机事件,即使具体较高心理调节水平,但仍然存在一定程度的不稳定性风险因素。

3.2 高中生心理弹性人口学差异

本研究结果发现,不同性别、年级、生源地的高中生心理弹性不存在显著差异。这一结果与相关研究一致,邬欣欣等人(2022)在疫情防控常态化下对广东地区大学生心理弹性与健康水平进行调查发现,不同性别、年级、生源地等因素在心理弹性总分和各因子得分的差异不具有统计学意义。[26]本研究结果还发现,相较于非独生子女,独生子女在和“一般弹性—波动组”(C2)中占比较多,而在“低弹性—稳定组”(C1)中的比例较低。这说明,独生子女的心理弹性水平相对较高。这与国内相关研究具有一致性,例如刘霞等(2019)[27]针对非独生子女心理健康的研究发现,非独生子女在焦虑、抑郁、敌对等不良心理因子得分及总分均高于独生子女。一方面这可能与独生子女获得父母更多关注与支持有关。已有研究表明在同等经济条件下,独生子女父母会给予子女更多精力与资源,而非独生子女则需共享家庭资源。[28]大量研究表明非独生子女家庭存在不同程度的“同胞竞争效应”(sibling rivalry disorder),即非独生子女因担心失去父母关爱,由此产生病理性嫉妒。[29-31]

2020 年7 月乌市无论高中低区都被同等封控,但尽管处于相同封控状态,不同等级地区所对应的疫情风险暴露水平却影响着个体对该地疫情的风险认知和焦虑水平。本研究中的高中低风险区核心区别在于个体对不同等级疫区风险发生的可能性、不确定性、结果可控性等概率评估及对相应评估的信心度水平。从不同风险区来看,处于疫情高风险地区的学生心理弹性水平显著高于中、低风险。根据认知失调理论,这可能是由于学校所在地处于疫情高风险地区这一客观事实无法改变,高中生自身焦虑情绪与自己想尽快恢复健康心理及正常生活的愿望等感知相冲突,因此,他们会主动寻求资源或者心理调适,以尽快改变自身的焦虑、压抑等负性认知,从而激发出了较高心理弹性。从不同年级来看,本研究结果显示年级在心理弹性得分上并无显著性差异。这一结果与孙道凯(2021)[32]研究结论一致,孙道凯通过考察疫情背景下大学生心理韧性与焦虑感的关系发现,疫情下大学生心理弹性与年级不存在显著性差异。原因可能是疫情背景下学生大都处于停课居家防疫隔离期,来自学习和社交上的压力较小,而面对疫情带来的焦虑感、危机感较学习更为强烈。

3.3 高中生内外化问题差异

心理弹性保护模型认为,心理弹性可作为个体内部的“调节器”,它和危险性因素的交互作用会减少消极后果发生可能性。[33]大量研究表明心理弹性水平与个体自尊、孤独感、焦虑感、内外化行为倾向等特质显著相关,[34-35]具体表现为心理弹性水平越高,个体孤独感水平越低[36]、焦虑感体验程度越弱[37]、问题行为发生可能性越小。[38]本研究结果支持了以上研究结论。具体而言,“高弹性—波动组”(C3)学生的孤独感水平、焦虑感、问题行为均显著低于“一般弹性—波动组组”(C2)和“低弹性—稳定组”(C1)。这一结果提示,突发疫情下具有较高心理弹性的个体更倾向于采取积极的应对方式保护健康的人格品质、善于调节不良的情绪状态。[39-40]

本研究还发现,处于高风险地区的高中生,其焦虑、孤独及外化问题行为均显著低于处于中、低风险地区的学生。这一结果反映出明显的“心理台风眼效应”,即位于风暴中心(台风眼)的个体,其心理压力及外化问题行为低于位于风暴边缘的个体。[41]这可能是因为:高风险地区高中生与中、低风险地区高中生对疫情信息具有不同的信息获取通道和认知体验,中、低风险地区高中生主要通过网络与社交媒体报道获取灾难相关信息,这种间接性报道因为信息不对称,容易使他们沉浸在负面信息流中,失去对疫情客观理性的辨识力,从而加剧他们的焦虑、恐惧等心理应激反应。[42]而高风险地区高中生则是直接经历和体验疫情灾难性事件,其直接经验会产生更加客观和理性的风险认知。“风险源中心缓冲效应”也发现,个体的客观感受能矫正信息模糊造成的心理恐慌。[43]

3.4 研究局限与展望

本研究存在着一些局限,首先,研究取样局限于乌鲁木齐市高中生,所得研究有待进一步验证,未来研究可扩大样本范围对其他地区高中生进行验证,以增强研究结果的可信性和有效性。此外,本研究采取横断研究设计,对上述孤独感、焦虑感、问题行为和心理弹性4 个变量之间的影响模式尚有待深入研究。建议未来研究可采用不同研究范式和研究条件进行深入研究,以揭示疫情下高中生心理状况变化的全貌,从社会、学校、家庭多方位为高中生提供心理、行为等积极支持,帮助高中生克服因疫情造成的心理焦虑感和孤独感,增强高中生在疫情下的心理调节能力和抗挫能力。

4 结论

(1)潜在类别分析结果显示,疫情下高中生心理弹性具有明显分类特征,心理弹性的三类模型在各项指标上达到最优:即“低弹性—稳定组”“一般弹性—波动组”“高弹性—波动组”。

(2)通过潜在类别分析显示,不同类别心理弹性在人口学变量上存在显著差异,高风险地区的学生更多分布在“高弹性—波动组”,而低风险地区学生更多分布在“低弹性-稳定组”。独生子女更多分布在“一般弹性—波动组”,而“低弹性—稳定组”则报告了更多的非独生子女学生。

(3)各类型在内外化问题指标上均有差异,具体表现为“高弹性—波动组”在孤独感、焦虑感、问题行为几个指标上均小于“低弹性—稳定组”与“一般弹性—波动组”,其结果表现出明显的“心理台风眼效应”。