秩序、我思、真理、世界:《宫娥》谜题与重回“杰作的力量”

董丽慧

北京大学艺术学院

称《宫娥》(Las Meninas,图1)是300多年来学界讨论和争议最多的一幅油画并不为过。这幅画诞生之初就被同时代人盖棺论定为“绘画的神学”(the theology of painting);在诞生后长达3个世纪里,它辗转于西班牙马德里阿尔卡萨皇宫(Royal Alcázar of Madrid)、新皇宫(Royal Palace of Madrid)、普拉多博物馆(Prado Museum),而在这三地的藏品清单中,它也有着不同的名称和描述。1966年福柯经由对这幅作品的阐释而引出“知识型”(Episteme)转向,之后拉康对福柯进行反驳;20世纪后期经由X光检测而引发颠覆性的迭戈·委拉斯贵支(Diego Velázquez)自画像有无的问题;近年来通过复原阿尔卡萨皇宫,它的原始用途得以重构。数年来,围绕这幅画作生发出的种种问题,也不断丰富着对这一画作的解读。艺术史家达尼埃尔·阿拉斯(Daniel Arasse)认为,正是不同时代“错时性”的解读,成就了其“杰作的力量”。

图1 委拉斯贵支,《宫娥》,约1656—1657年,布面油画,318厘米×276厘米,西班牙普拉多博物馆藏

鉴于目前国内学界对《宫娥》的讨论仍很大程度上聚焦于与福柯相关的议题,对其他更丰富的经典或前沿解读关注较少,本文试图更全方位、多视角地将学界针对《宫娥》展开的解读,分为秩序(或权力)、我思(或主体)、真理(或艺术本体)和世界(或全球化)四种议题,分别对应权力的隐喻及其有限性、艺术家诉求及其现实指向、自由艺术(liberal arts)向无限真理的超越、物质文化的全球流转四条解谜路径,尝试通过对古往今来始终围绕着《宫娥》的四重谜题——(1)该画的主题、再现对象、画面焦点是什么?(2)“画中镜”和“画中画”究竟画的是什么?(3)画家意图何在?(4)画作伟大之处(或创举)在于什么——探索以《宫娥》为代表的“杰作”,何以始终保有与时俱进的“杰作的力量”?本文既是以当代之眼对已故艺术史家阿拉斯在2000年所做《宫娥》演讲进行持续补充的尝试,也是对“杰作”何以伟大与不朽、艺术何以绵延以至永恒这一问题的思考。

一、秩序:权力的隐喻——画外之意及其有限性

这幅创作于17世纪的画作,曾长期属于西班牙皇室私藏,19世纪初进入公共博物馆,直到19世纪中叶,才首次以“宫娥”(Las Meninas)为名——“meninas”一词来自葡萄牙语,与之相对的是“meninos”,二者分别对应为宫廷提供服务的两个不同群体:前者指王后的侍从,后者指国王的侍从[1]Mary Crawford Volk, “On Velázquez and the Liberal Arts,” The Art Bulletin 60, no. 1 (March 1978): 70.。从19世纪至20世纪上半叶,随着照相术、印象派、现代主义绘画的出现,西方艺术界对《宫娥》保持着高度关注[2]19世纪英、美、法、西等国对《宫娥》的不同解读,参见Suzanne L.Stratton-Pruitt, Velázquezs Las Meninas (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 8-123.。这一时期,《宫娥》主要被看作具有前瞻性艺术技法和构思艺匠的典范,除被毕加索、达利屡次“致敬”外,相应的艺术史研究和图像学解读也随之而来[3]19世纪后期,第一部关于《宫娥》的专著出版。从20世纪30年代开始,与此相关的艺术史研究逐渐增多,大致可分为现代审美(包括现代主义和现实主义审美接受与绘画技法)研究、艺术哲学(包括再现机制)研究、艺术社会学(包括17世纪西班牙视觉文化)研究三大类。参见Jonathan Brown, Images and Ideas in Seventeenth-Century Spanish Painting (Princeton: Princeton University Press, 1978), 87-110;彭锋:《〈宫娥〉的再现悖论及解决》,《读书》2018年第6期。。不过,真正将《宫娥》引入跨学科研究视野的,是福柯具有颠覆性影响的著作《事物的秩序》(The Order of Things)[4]该书1966年以法文出版时名为《词与物:人文科学的考古学》(Les Mots et les Choses: Une Archéologie des Sciences Humaines),1970年英译本则根据福柯意见改为《事物的秩序》。Michael Foucault, The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences (London & New York:Routledge, 1989).。可以说,福柯的文本既开辟了半个多世纪以来跨学科视域下对《宫娥》解谜的第一重路径,也成为后世学者解谜绕不开的一个理论节点。

鉴于国内学界已熟知福柯的论述,在此仅概述如下:对于谜题一,福柯采纳18世纪初有“西班牙瓦萨里”之称的安东尼奥·帕罗米诺(Antonio Palomino)的说法,认为该画再现的是艺术家在给国王夫妇画肖像的场面。针对谜题二,福柯区分了模特、观众、画家三重凝视,强调“画中镜”乃是汇集了这三重“目光的中心”,画作“真正的中心”并非作为实物的镜子,而是画面中不可见的秩序,即王权。于是福柯做出了对谜题三的解答,这也是福柯的论点逐渐偏离艺术(史)叙事的开始:福柯认为,画家的意图在于构造王权,画面中精心营造的多重凝视目光,则是画家为实现这一讴歌权力的意图而采用的手段。在这个意义上,画家及其高超的艺术技巧不过是维护秩序的工具,画家精心构造的画面“真正的中心”不过是为看似不在场的权力背书,这表明了权力的无所不在。

福柯对上述三重谜题的回应,或多或少都受到了学界已有看法的影响。相比之下,福柯对谜题四的解答,可谓真正具有颠覆性的独创。福柯将此画的创举归为,它背离了文艺复兴经典再现模式,即画家和观者视点重叠的模式,比如“画中镜”没有像《阿尔诺芬尼夫妇》(Portrait of Giovanni Arnolf ini and His Wife)一样反映出画家的身影。画家在画外的视点被国王夫妇所取代,福柯还将他的分析进一步引申为人的主体性被作为描绘客体的王权所取代。自此,话语侵入图像,主体(指人性的、肉身的、具体可见的、小写的主体)渐趋消亡,人成为客体(即非人性的、抽象不可见的秩序规则,或称大写的“绝对主体”),权力和规训压倒自我。进而可推知,在福柯看来,此画的伟大之处在于,它揭示了人文科学在17世纪中叶第一次划时代断裂(即从文艺复兴知识型转向古典知识型)的本质(即主体转而成为客体),甚至还预见了19世纪初第二次断裂(即从古典知识型转向现代知识型)的后果(即主体之死)。

简言之,福柯解谜的关键在于“画中镜”,落脚点则在于其彰显的权力——既是画中不可见的王权,更隐喻着人文科学规训人性的秩序本身,但是福柯的阐释也存在着许多问题。首先,根据直观感受断定“画中镜”为画面焦点是否可靠?毕竟此画曾在18世纪被裁切过,而且就现存作品来说,根据严格的透视法,画中透视灭点也并非这面镜子[1]Joel Snyder and Ted Cohen, “Reflexions on ‘Las Meninas’: Paradox Lost,” Critical Inquiry 7, no. 2 (Winter 1980): 435.。其次,将“画中镜”等同于具有反射功能的、现实存在的镜子是否可靠?毕竟在17世纪,大尺寸镜子尚未如今天一样日常,而是主要依赖进口的昂贵装饰品。根据画中人身高推测,这面“画中镜”应高约1米上下,但皇家记录中却并不存在对这样一面大镜子的记录,相比其他更小的镜子作为皇室财产均被详细登记在册的情况,这显得不合常理[2]威尼斯垄断制镜业直到17世纪后半叶,此时路易十四的大臣让—巴普蒂斯特·柯尔贝(Jean-Baptiste Colbert,1619—1683)主导下的法国也可生产高度在1米以上的大镜子。而在西班牙宫廷档案中,高60厘米的镜子也会被精确记录在案。Simon Altmann, “The Illusions of Mirrors:Velázquez’s Las Meninas,” European Review 21, no. 1 (February 2013): 8.。此外,福柯区分了“观众”的目光和“模特”的目光,此处有忽视基本史实之嫌,毕竟该画长期为国王办公室私藏,画家的预设“观众”并不是当代公众,而恰恰是福柯所说的“模特”国王本人。事实上,这幅画所面对的“观众”,在300多年间持续发生着变化:在1778年戈雅(Goya)第一次将此画制成版画、1819年此画随普拉多博物馆开馆而被公开展示之前,长达1个多世纪的时间里,公众尚无可能看到它。包括福柯在内的今日公众,能在普拉多博物馆所见的作品,乃是经历了1656至1659年间的修改和覆盖,以及1734年裁切和修复之后的样子。

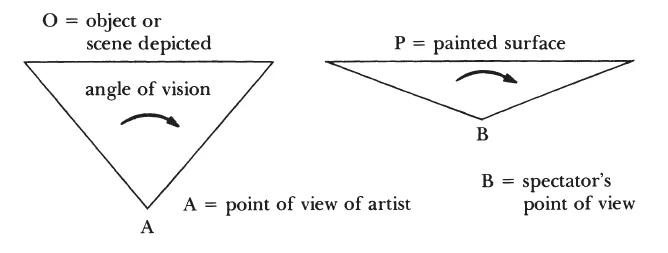

正是在强调此画观众就是国王本人这一点上,哲学家约翰·塞尔(John Searle)反驳了福柯所谓画家与观者视点分离的“再现的悖论”。塞尔认为,既然画家创作是为观者服务,就自然会以观者(国王)视点替代画家视点,描绘的并不是画家所见,而是被画主体(国王)所见(图2),这仍然属于经典再现的常见模式,因此并不存在福柯所谓的“再现的悖论”问题,这幅画的创举也不在于颠覆了经典再现[1]John R. Searle, “‘Las Meninas’ and the Paradoxes of Pictorial Representation,” Critical Inquiry 6, no. 3 (Spring 1980): 482.。不过,塞尔并未反对福柯关于权力的隐喻,而是意在帮助福柯解决并不存在的“再现的悖论”。至此,从思想绵延的正向角度看,福柯这一解谜可谓奠定了此后从权力视角解读《宫娥》的进路:学界以或校验权力的隐喻、或历史化王权的传承、或试图挣脱世俗权力的方式,持续挖掘着《宫娥》与其背后隐藏权力之间的互动与博弈。其中最具颠覆性的阐释,是普拉多博物馆研究者曼努埃拉·马尔克斯(Manuela Marqués)根据X光检测图像,试图将此画复原到西班牙哈布斯堡家族王权传承的王朝政治纠葛中。

图2 《宫娥》画家视点(图中A点)和观者视点(图中B点)示意图(Searle,1980)

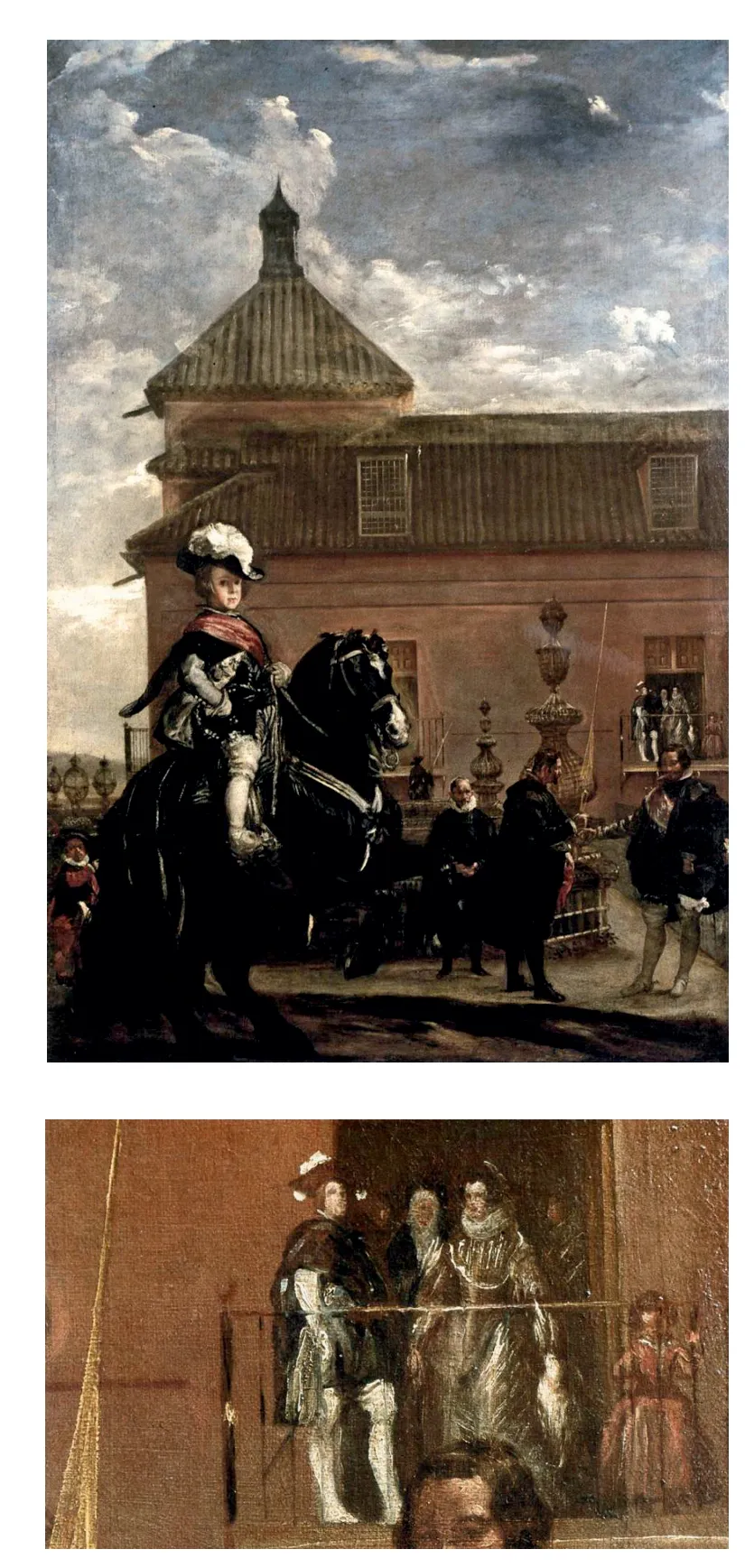

根据X光检测下画家自画像部分的模糊叠影,马尔克斯推测画作初版并不存在画家自画像,而应是一名向小公主俯身进献权杖者[2]Manuela Mena Marqués, “La restauración de ‘ Las Meninas’ de Velázquez,” Boletín del Museo del Prado, no. 5 (1984) : 87-107.; Manuela Mena Marqués, “El encaje de la manga de la enana Mari-Bárbola en Las Meninas de Velázquez,” Fragmentos y Detalles (Madrid: Museo del Prado,1997), 135-161.。此时享有王位第一继承权的长公主玛丽·特蕾莎(María Teresa,1638—1683)即将嫁与法王路易十四(Louis-Dieudonné,1638—1715),而西班牙王室尚无男性继承人,因此马尔克斯认为,这幅画初版意在昭示小公主玛格丽特·特蕾莎(Margarita Teresa,1651—1673)顺位成为王位继承人,是一幅明确图绘王权传承的“公共性质的官方肖像”[3][法]达尼埃尔·阿拉斯:《我们什么也没看见:一部别样的绘画描述集》,何蒨译,北京大学出版社2007年版,第152—153页。。其中国王夫妇在后景“画中镜”的在场,则意味着对这一权力合法性的见证——类似手法在委拉斯贵支早年绘制的《卡洛斯王子和奥利瓦雷斯伯爵在皇家马场》(Prince Baltasar Carlos with the Count-Duke of Olivares at the Royal Mews,图3)中也出现过,有学者称之为“对《宫娥》的预演”[4]Svetlana Alpers, “Interpretation without Representation, or, the Viewing of Las Meninas,” Representations, no. 1 (February 1983): 39.。结合将公主作为王子培养这一背景,也有研究者推断“画中镜”亦有隐喻承担教育王室后代功能的“王子之镜”的含义[5]Joel Snyder, “‘Las Meninas’ and the Mirror of the Prince,” Critical Inquiry 11, no. 4 (June 1985): 539-572.。更有艺术史家依据背景两幅大画所隐喻的“智慧战胜虚荣”之意(图4、图5),推导出此画对公主的教育功能[6]J. A. Emmens, “Las Meninas de Velázquez, Miroir des princes pour Philippe IV,” NedJb, 1961, 56. George Kubler, “Three Remarks on the Meninas,” The Art Bulletin 48, no. 2 (June 1966): 213.。17世纪的一份记录,也描述了这幅画原版中(可能是X光检测的初版,也可能是另一个已经遗失的版本)画家目光转向的正是小公主[7]Félix da Costa, The Antiquity of the Art of Painting, trans. George Kubler(Yale University Press, 1967), 102.。不过,马尔克斯认为,就在此画初版完成后不久,画家对画作进行了二次改动,原因是1657年玛利亚王后(Mariana,1634—1696)诞下第一位王子费利佩·普罗斯佩罗(Felipe Próspero,1657—1661),这位男性继承人的出生,自然取消了玛格丽特公主的顺位继承权,于是迫使画家以自画像覆盖了进献权杖者的形象,将公主接受王位像改为家族肖像[1]Manuela B. Mena Marqués, “El encaje de la manga de la enana Mari-Bárbola en Las Meninas de Velázquez,” Fragmentos y Detalles (Madrid: Museo del Prado, 1997), 135-161.。

图3 委拉斯贵支,《卡洛斯王子和奥利瓦雷斯伯爵在皇家马场》(上)和画面背景中的国王夫妇局部(下),1636年,布面油画,144厘米×96.5厘米,英国伦敦威斯敏斯特公爵藏

图4 彼得·保罗·鲁本斯(Peter Paul Rubens),《雅典娜与阿拉克涅》(Pallas and Arachne),1636—1637年,木板油画,26.6厘米×38.1厘米,美国弗吉尼亚美术博物馆藏

图5 雅各布·约丹斯(Jacob Jordaens),《阿波罗和潘神》(Apollo and Pan),1637年,布面油画,180厘米×270厘米,西班牙普拉多博物馆藏

然而X光检测图像十分模糊,除能明显看出画家自画像头部朝向有过改动外,很难确定马尔克斯所说的“进献权杖者”这一形象的存在,对所谓权杖、戒指和鲜花等细节的辨认,更缺乏确凿证据。不过,虽然不乏反对者[2]Simon Altmann, “The Illusions of Mirrors: Velázquez’s Las Meninas,” European Review 21, no. 1 (February 2013): 3-4.,但是这一充满故事性的说法,目前已为包括阿拉斯在内的许多研究者所传承[3][法]达尼埃尔·阿拉斯:《我们什么也没看见:一部别样的绘画描述集》,何蒨译,第152—153页;尤勇:《〈宫娥〉,另一种再现可能》,杜鹏飞等主编《交织的目光:西方绘画500年》,上海书画出版社2020年版,第45页。。近年更新的推进,则是尝试复原这幅画最初的用途及其放置空间:这幅由腓力四世(Felipe IV de España,1605—1665)指定绘制的大画,起初长期作为马德里阿尔卡萨皇宫夏季办公厅(la Pieza del Despacho de Verano)这一国王专属空间的墙面装饰[1]Thierry Greub, “Reconstructing la Pieza del Despacho de Verano, the Room of the Las Meninas: Problems and Possibilities,” Philostrato. Revista de Historia y Arte, no. 5 (2019) : 56-78.。这与此时画家的宫中职务是匹配的:委拉斯贵支在1652年升任国王内廷总管一职,除了要为重要王室成员,尤其是此时新加入的成员(包括国王新迎娶的第二任王后玛利亚,以及王后新生的第一个小公主玛格丽特)绘制肖像,还要负责主持国王宫殿装潢的几处大工程,其中就包括阿尔卡萨皇宫。将这幅大画复原为国王办公厅墙面装饰的组成部分,也可以部分地解释为何在委拉斯贵支的现存作品中,只有这幅画格外重视对室内建筑空间的完整呈现,尤其是画面上半部分刻意保留了完整的天花板和昏暗的室内陈设[2]但画中空间简单的装修(尤其是天花板上没有悬挂吊灯的两个空挂钩)又与华丽的皇宫装饰风格不符,有学者据此认为,这一画面空间并非宫殿奢华的实景,而是隐喻艺术质朴的秘境世界。José López-Rey and Odile Delenda, Velázquez the Complete Works (Taschen, 2014), 302.。

研究者参考阿尔卡萨皇宫另一间著名的“镜厅”布局,根据皇宫清单中关于国王夏季办公室曾装饰有七面大镜子这一不常见的单数记录,结合当时昂贵的镜子价格,认为这幅大画实际上充当了替代真实镜子的“第八面镜子”[3]Juan María Cruz Yábar, “The Eighth Mirror: the Meninas in the King’s Summer Study in the Alcazar of Madrid,” Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte 29-30 (2017-2018): 169-190.。画面中的场景,可能是同一皇宫中长期用作画家画室的卡洛斯王子厅(the Pieza Principal)[4]学者弗朗西斯科·哈维尔·桑切斯-加登(Francisco Javier Sánchez-Cantón)在1947年提出这一观点,但也遭到质疑。对画中是否是实景空间的讨论,参见George Kubler, “Three Remarks on the Meninas,” The Art Bulletin 48, no. 2 (June 1966): 212.。由此,这幅与其他七面镜子一同挂在国王私人办公室墙上的大画,以等大的真人肖像和以假乱真的视幻空间,似乎为国王打开了一扇直通画家画室的通道;而“画中镜”通过相对廉价的油画材料,模拟价格高昂的真实镜子,成为现实墙面上幻真的“第八面镜子”。研究者蒂埃里·格鲁伯(Thierry Greub)延续了马尔克斯关于此画王朝政治背景的认定,认为通过这面镜子,画家实则照出了哈布斯堡家族后继无人的权力传承危机[5]Thierry Greub, “Reconstructing la Pieza del Despacho de Verano, the Room of the Las Meninas: Problems and Possibilities,” Philostrato. Revista de Historia y Arte, no. 5 (2019) : 75.。不过这一说法也并非全无破绽,或者说,仍可引发持续的探讨。比如,既然是模拟真实空间中华丽的“第八面镜子”,为何“画中镜”仅绘以简单木框装饰?这有违同时代镜框异常华丽的常规。

综上所述,自福柯以来,研究者已沿着默认《宫娥》与权力关系的潜在认知道路越走越远,而且,不止于《宫娥》,学界对其他“杰作”的解读,也往往深陷权力理论的复杂纠葛中。固然,福柯本意有其鲜明的针对性,在打破人文学科陈旧“学科本身的阐释程序……让图像自己说话”[6][美] W. J. T. 米歇尔:《图像理论》,陈永国等译,北京大学出版社2006年版,第49页。、呼唤主体能动性和多元文化下图像的多义性等方面,发挥着启迪性的作用。然而这一解谜路径至此已与艺术本体渐行渐远,往往不仅导向对“杰作”复杂内在价值的无视,更不可避免地轻视了画家这一真实主体,在事实上成了福柯所反对的“人之死”的参与者。应当说,这一条阐释路径的最大问题,是为了实现理论的合理化,而忽视了相当多的画面细节和在17世纪有着不同于今日含义的图像学符号,并将这样一幅由艺术家精心设计的、手绘的、巨大的宫廷委托创作,视为今日随处可见的快照或图像,这在相当程度上牺牲了艺术(史)的丰富内涵。也正是在开启将《宫娥》与权力话语紧密相连这条主流阐述路径上,福柯反而成了“话语性的奠基人”,当代美学家阿莱西·艾尔雅维茨(Ales Erjavec)则将这一类话语归入已穷途末路的“现代性的终结时期”[1][斯洛文尼亚] 阿莱西·艾尔雅维茨:《后现代主义与当代艺术状况》,王春辰译,河南大学出版社2021年版,第15—16页。。

二、我思:艺术家主体——画家的诉求及其现实指向

拉康曾当面“友好而坚定”地批评福柯,不认可将这幅画阐释为“主体之死”的注脚[2]Pierre-Gilles Guéguen, “Foucault and Lacan on the Status of the Subject of Representation,” Newsletter of the Freudian Field 3, no. 1-2 (1989): 52.。与福柯将“我思”(cogito)在这幅画中判定为“不思”(non-thinking)相反,拉康认为,此画恰恰呈现出艺术家“我思”的主体性——在拉康看来,福柯所谓“不思”,实际指向的正是主体更深层的“无意识”(unconsciousness)或潜意识[3]Ibid., 56.。拉康认为,画家自画像才是此画中心,尤其是画家“幽灵般的凝视”(phantom-like gaze),引导我们看到他以此展示的欲望和欢愉(jouissance)[4]Ibid., 54.。有研究者认为,拉康在这里回到了弗洛伊德的解读,最终将此画的意义导向死亡恐惧。首先,在拉康看来,这幅画指出死之永恒,如画中人无人能免;同时也指出生之苦恼,如公主和女眷苦闷的一瞥永远凝缩在画面中。其次,这幅画指出君主的命运,既是以无性的身体永生,又是鲜活的肉体必死。最后,这幅画以华服包裹住女性青春期的身体,唤起青春将逝的临界感和即将到来的反转性,而身体的缺失指向的,则是弗洛伊德所谓内在深层的“阉割焦虑”(castration anxiety)[5]Ibid., 56.。

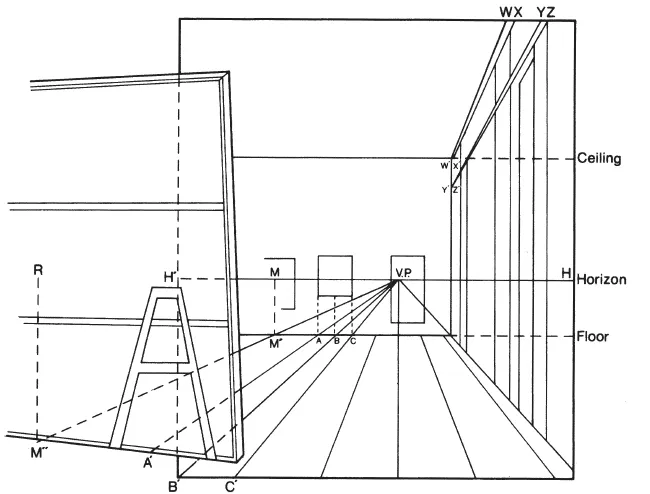

可以看到,如果说拉康的意义在于提示我们重审被福柯宣判必死的“主体”,那么不能不说拉康转而对“主体”潜入“无意识”的解读,与福柯同样离作品本身渐行渐远。不过,值得重视的是,拉康对艺术家主体的强调,也是解读《宫娥》谜题的一条典型路径。20世纪80年代的一些学者正是沿着这一路径展开研究,认为《宫娥》暗指艺术家有能力模仿不可见的实在,即以“我思”通达“实在界”。同时,他们又根据焦点透视法则,通过复原画面透视模型的科学方法,测绘出《宫娥》的透视灭点实际上位于背景“开门人”涅托·委拉斯贵支(Nieto Velázquez)抬起的右臂上,从而否定了福柯关于此画焦点集中于“画中镜”的论证起点(图6)[6]Joel Snyder and Ted Cohen, “Reflexions on ‘Las Meninas’: Paradox Lost,” Critical Inquiry 7, no. 2 (1980): 435.。

图6 《宫娥》透视灭点(图中P点)还原示意图(Snyder and Cohen,1980)

回到福柯《词与物》出版的同年,1966年6月,艺术史家乔治·库布勒(George Kubler)也发表了关于《宫娥》的新见(但没有提及福柯)。库布勒虽部分同意“画中镜”映现的是现实中的国王夫妇,但却认为这一“现实”指向的是画家地位的提高。库布勒的看法代表了相当一部分艺术史学者对《宫娥》的解读,在此,可称之为进入《宫娥》谜题的第二条路径。

先看针对谜题一的解答。库布勒明显采纳了17世纪菲利克斯·达·科斯塔(Félix da Costa)的说法,认为该画主人公是小公主,再现的是宫女为公主梳妆的场景[1]Félix da Costa, The Antiquity of the Art of Painting, trans. George Kubler(Yale University Press, 1967), 102; George Kubler, “Three Remarks on the Meninas,” The Art Bulletin 48, no. 2 (1966): 214.。如前文述及,为新增皇室成员画像,确是委拉斯贵支此时的职责所在,正如同一时期,委拉斯贵支还被委托绘制了另一幅小公主玛格丽特的肖像。

对于谜题二,库布勒则延续了18世纪帕罗米诺的说法,认为“画中镜”映现的是来看画家作画的、作为“观众”的国王夫妇(而不是福柯所说的作为“模特”的国王夫妇)。国王夫妇前来观画,与画家同处一室,显示出皇室对画家和绘画艺术的看重,在库布勒看来,这才是这面“画中镜”所暗示的主旨。的确,在西方美术史中,画家与君王之间理想关系的典范,莫过于阿佩莱斯(Apelles)与亚历山大大帝(Alexander the Great),而亚历山大大帝来到阿佩莱斯画室观看画家作画,在委拉斯贵支的时代已是常见的绘画母题(图7、图8),帕罗米诺就直接将委拉斯贵支比作阿佩莱斯,称二者在君王面前享有同样卓越的地位[2]John F. Moff itt, “The Theoretical Basis of Velázquez's Court Portraiture,”Zeitschrift für Kunstgeschichte 53, no. 2 (1990): 223.。15世纪意大利人文主义者阿尔伯蒂(Alberti)在《论绘画》(Della Pittura)一书中,曾描述阿佩莱斯“隐藏在绘画后面,因此他能倾听他们(观者)的想法”——正如委拉斯贵支在《宫娥》中将自画像藏在巨大的画布后面一样[3]Ibid., 221.。根据记载,委拉斯贵支的藏书中,就包括这本《论绘画》。

图7 威廉·凡·海特(Willem van Haecht),《阿佩莱斯画康巴斯白》(Apelles Painting Campaspe),1630年,布面油画,105厘米×149厘米,荷兰海牙莫瑞泰斯皇家美术馆藏

图8 雅各布·赫夫纳格尔(Jacob Hoefnagel),《阿佩莱斯在亚历山大面前画康巴斯白》(Apelles Painting Campaspe in the Presence of Alexander),1611年,纸上水彩,22厘米×16厘米,私人藏

不过,库布勒和福柯共同的问题是,二者都默认了这面镜子在现实中的存在。如前文所述,这面异常简朴的镜子,并不符合17世纪制镜业的常规,既然艺术家如此注重对“画中镜”的描绘,何不为之配上同样真实的镜框?最近有研究者进一步将这一矛盾解释为,这本就是一面现实中不存在的镜子——画家在此需完成的任务是,为国王绘制一幅看上去不那么衰老(尤其是与比他年轻30岁的王后相比)的肖像[1]此时距离腓力四世登上王位已过去了30多年,在此期间经历了丧妻和接连不断的子女夭折,腓力四世从那个16岁登上王位意气风发的少年,转而成了人到中年膝下无子且时常陷入年龄焦虑的老国王。腓力国王在1653年的一封信中称,因为不想看到委拉斯贵支笔下衰老的自己,所以已有9年没有请他为自己画像了。参见Simon Altmann, “The Illusions of Mirrors: Velázquez’s Las Meninas,” European Review 21, no. 1 (2013):4-5.。于是,这面虚拟的镜子提供了一个折衷的解决办法:既可以画出国王夫妇肖像,又无法看出他们的具体年龄。在这个意义上,这幅画的创举正在于其自我指涉的(self-referential)巧妙性:它营造出一个假镜子的幻象,即“幻象的幻象”(an illusion of an illusion)——而这要比20世纪视觉悖论大师莫里茨·埃舍尔(Maurits Escher)提早约300年。

至于“画中画”看不见内容的画布,在20世纪60年代之前,学界已有三种猜测(即绘制的是《宫娥》这幅画、绘制的是小公主肖像、绘制的是国王夫妇肖像),福柯选择了第三种,库布勒则更谨慎地指出,无论是哪一种,“画中画”都应当是关于“皇室成员”的肖像[2]George Kubler, “Three Remarks on the Meninas,” The Art Bulletin 48,no. 2 (June 1966): 213.——这里就涉及对“皇室成员”的定义。所谓皇室成员,从狭义上说,指的是画面前景正中年幼的玛格丽特公主,以及画面后墙镜子里的国王夫妇;从广义上看,还会礼节性地指涉画面中为皇室家族服务的宫中侍女(她们也均出身显赫的贵族)和侍卫,以及分别负责国王和王后内廷事务的两位管家(即作为国王内廷总管的画家本人和担任王后内廷总管的涅托·委拉斯贵支这位画中正掀开帷幔的“开门人”),还包括画面中作为皇家“宠物”的侏儒和狗。根据画中狗半睡眠的慵懒状态,这幅画也被认为是一幅非正式的皇家肖像[3][法]达尼埃尔·阿拉斯:《我们什么也没看见:一部别样的绘画描述集》,何蒨译,第135—137页; Leo Steinberg, “Velázquez’s ‘Las Meninas’ ,” October 19 (Winter 1981): 50.。

画家能够将自画像画进“皇家肖像”,也回应了谜题三,这正是库布勒解谜的重点所在:库布勒认为,画家意图在于呼吁和彰显绘画等级[4]艺术史学者查尔斯·德·托尔奈(Charles de Tolnay)在20世纪40年代将《宫娥》解释为造型艺术地位提高的象征,依据的是对画面背景中两幅大画的解读。这一观点经由库布勒的进一步论证,在20世纪70年代已为学者普遍接受。参见Charles de Tolnay, “Velázquez’s Las Hilanderas and Las Meninas (An Interpretation) ,” Gazette des Beaux-Arts 35, no. 1 (1949) : 36; George Kubler, “Three Remarks on the Meninas,” The Art Bulletin 48, no. 2 (1966): 213; Madlyn Millner Kahr, “Velázquez and Las Meninas,” The Art Bulletin 57, no. 2 (1975): 227, 240-243; Mary Crawford Volk, “On Velázquez and the Liberal Arts,” The Art Bulletin 60, no. 1 (March 1978): 70.和画家地位的提升。从1600年起,西班牙画坛就不断有人请愿将画家地位从“画匠”提升为“艺术家”,而地位等级的高低并非仅仅是座次高下的意气之争,还客观体现在现实生活中,尤其体现在税收的不平等上:17世纪西班牙音乐家早已获得税务豁免权,而画家却一直要将收入的一部分作为赋税上缴。即便是在成为宫廷画师后,随着收入的提高,委拉斯贵支也要相应缴纳比其他画家更多的赋税[5]Mary Crawford Volk, “On Velázquez and the Liberal Arts,” The Art Bulletin 60, no. 1 (March 1978): 84.。在库布勒看来,委拉斯贵支此画即表达了贯穿17世纪的西班牙画坛画家争取税务豁免权的诉求。库布勒认为,画面空间背景中并列悬挂的《雅典娜与阿拉克涅》和《阿波罗和潘神》这两幅大画(图4、图5),正是以“绘画”(以雅典娜的胜利为隐喻)与“音乐”(以阿波罗的胜利为隐喻)母题的并置,表达了委拉斯贵支的画家应与音乐家地位平等的主张[6]George Kubler, “Three Remarks on the Meninas,” The Art Bulletin 48,no. 2 (June 1966): 213.。

因此对于谜题四,在库布勒看来,此画创举在于,画家在委托定制的小公主梳妆像中,巧妙融入了自画像,宣示了画家可以像音乐家一样成为伟大的艺术家。早在1685至1696年之间的一份记录中,就曾有人描述:“这幅画更像是委拉斯贵支的肖像,而不是公主的。”[1]Félix da Costa, The Antiquity of the Art of Painting, trans. George Kubler(Yale University Press, 1967), 102; George Kubler, “Three Remarks on the Meninas,” The Art Bulletin 48, no. 2 (June 1966): 214.《宫娥》中,画家着意刻画了巨大的画板,还以明亮的色调强调了画家握笔的手、调色板、画杖,以及腰间的钥匙、胸前的十字勋章。库布勒从16世纪一幅描绘巴伐利亚宫廷音乐家的小型绘画中找到了《宫娥》可能参考的原型(图9),其中,巴伐利亚宫廷总管位于画面前景左侧(图10),以手势示意乐队开始演奏——委拉斯贵支此时也正担任西班牙国王的宫廷总管一职。值得注意的是,这位巴伐利亚宫廷总管的手势以及腰间显示大权在握的一串钥匙,也都出现在了委拉斯贵支在《宫娥》的自画像中。而通过X光检测显示,在初稿上,画家自画像的头部本是偏向另一侧的,这一姿态也与那位巴伐利亚宫廷总管类似[2]虽无确凿实证表明委拉斯贵支曾见过慕尼黑宫廷画家汉斯·米利希的作品,但库布勒认为,委拉斯贵支和米利希可能均受到同时代一个常见的共同母本影响。比如,委拉斯贵支和米利希作品中共同出现了《阿波罗和潘神》这一背景母题,即可作为一个证据。George Kubler, “Three Remarks on the Meninas,” The Art Bulletin 48, no. 2 (June 1966): 212-213.。

图9 汉斯·米利希(Hans Mielich),《音乐会:奥兰多·迪·拉索与巴伐利亚宫廷音乐家》(The Concert:Orlando di Lasso and the Bavarian Court Musicians),1570年,德国慕尼黑巴伐利亚州立图书馆藏

图10 汉斯·米利希,《音乐会:奥兰多·迪·拉索与巴伐利亚宫廷音乐家》(局部)

彰显画家获得王朝最高等级认可的,还有胸前佩戴的红色十字架。这枚圣地亚哥骑士(the Order of Santiago)勋章,在1659年11月28日由国王特许授予[3]获得这一荣誉不到一年后,委拉斯贵支辞世。最早的说法来自帕罗米诺,他称这枚勋章是由国王要求补绘上去的。José López-Rey and Odile Delenda, Velázquez the Complete Works, 300.。获准加入圣地亚哥骑士团,意味着委拉斯贵支从此由平民跻身最正统的贵族,而这可谓那个时代阶层跃迁的终极梦想。一个画家能获此殊荣,在西班牙历史上是前所未有的,因此也被认为是西班牙画家地位提高的里程碑事件——这是西班牙几代画家,包括委拉斯贵支的老师兼岳父、人文主义者弗朗西斯科·帕切科(Francisco Pacheco,1564—1654)梦寐以求的[1]从1658年初到1659年底,经过长达1年多、至少由140位见证人作出有力证据的背景调查,委拉斯贵支才终于如愿以偿。José López-Rey and Odile Delenda, Velázquez the Complete Works, 305.。委拉斯贵支能跻身国家最高荣誉团体,实现西班牙画家几代人梦想的阶层跃迁,又与他和国王保持的终身友谊密不可分。委拉斯贵支24岁时,从家乡塞维利亚来到马德里,为刚登上王位不久、年仅16岁的腓力四世绘制了第一幅肖像,从此成为国王的宫廷御用画家——终身未曾以售卖作品为生,也是委拉斯贵支能获得骑士团贵族认证的一个必要条件。到绘制《宫娥》的1656年前后,委拉斯贵支已在宫中服务了30多年,深得国王信任,在宫廷中的收入和地位也不断攀升,不仅他自己曾多次得到国王赞助赴意大利考察学习,并荣升国王的内廷总管,他的亲属也都得到国王的封赏,尤其是在委拉斯贵支屡次经历失去亲人的痛苦时,总能得到国王的安慰性补偿。1658年,委拉斯贵支不到3岁的曾孙夭折,不久后,腓力四世就启动了授予委拉斯贵支圣地亚哥骑士的程序。获封骑士后不久,委拉斯贵支离世,国王在备忘录中写下“我正在克服悲伤”(quedo adbatido)[2][意]马尔科·卡尔米纳蒂:《委拉斯贵支的宫娥》,张晨译,现代出版社2011年版,第42页。。

综上可见,画家与国王的友谊,以及国王默许画家在画作中展示这一亲密关系,既呼应了同时代人对阿佩莱斯和亚历山大大帝之间佳话的传颂,也分别呼应了委拉斯贵支对拥有传奇画技的阿佩莱斯、腓力四世对建立丰功伟绩的亚历山大大帝的各自比附,更反映出不同时代的艺术家和君王对贤臣明君以及理想社会的永恒憧憬。此处,艺术家主体和作为秩序的王权,二者之间不再是福柯意义上的对立或依附关系,而是具有能动性的互助共存关系,也就是说,二者共同借由绘画这一媒介(分别通过创作和观看),在超越俗世现实利益、通达更高价值追求、贯通古今的永恒理想层面,实现了殊途同归。

三、真理:艺术本体——自由艺术的超维度与无限

虽然库布勒力图借助艺术史图文资料回到17世纪画家所处的原境,但其解读也同样存在漏洞。比如,库布勒以背景中的两幅大画作为佐证画家意在隐喻“绘画”和“音乐”同等地位的一个重要证据,但是如果画家有意强调这一隐喻,又何以刻意将这两幅画绘制于昏暗背景中,不仅不易被人察觉,甚至难以辨识,以至于其内容长期为学界所争议[3]学界对这两幅绘画主题一度存在争议,18世纪帕罗米诺将其指认为鲁本斯作品的复制品,认为其题材来自普布留斯·奥维德·纳索(Publius Ovidius Naso)的《变形记》(Metamorphoses)。西班牙艺术史家桑切斯·嘉顿(Sánchez Cantón)将两幅画主题分别指认为雅典娜惩罚阿拉克涅、阿波罗战胜潘神,并指出原作是画家马佐(Mazo,1612—1667)根据鲁本斯的构图草稿绘制的。1686年和1700年的两份宫廷记录显示,马佐曾根据鲁本斯的草图,复制了鲁本斯的《雅典娜与阿拉克涅》和雅各布·约丹斯的《阿波罗和潘神》,这两幅作品并排挂在委拉斯贵支房间墙上。目前被普遍采纳的说法是,这两幅画即为宫廷记录中马佐复制的作品。Mary Crawford Volk, “On Velázquez and the Liberal Arts,” The Art Bulletin 60, no. 1 (March 1978): 74;José López-Rey and Odile Delenda, Velázquez the Complete Works, 301.?此外,在整幅画中,库布勒过度关注委拉斯贵支的自画像,而忽视了画面中的其他人物,也没有考虑在17世纪西班牙宫廷的繁缛礼节中,画面整体人群的聚集是否有其特殊含义。鉴于库布勒的解读在相当程度上代表着对《宫娥》解读的第二条路径,而对其中存在问题的质疑,也正导向了解读《宫娥》的第三条路径,这里有必要先从分析库布勒存在的问题开始讨论。

一方面,上述解读更多着眼于委拉斯贵支作为画家的现实处境,以及对画家和总管身份合一的认同。如果回看17世纪西班牙宫廷对身份等级的划分,委拉斯贵支高贵的身份却并非来自他的画家身份,而是来自他作为内廷主管、近距离侍奉国王的权威。换言之,在委拉斯贵支所处的现实情境中,高贵的宫廷总管身份与低级的画家身份,并非当代人想象中完美的统一体,而是互不兼容、相互抵触的关系。比如,前文述及,画家身份就曾成为委拉斯贵支加入圣地亚哥骑士团的一大障碍,而委拉斯贵支在1658年终于得到赋税豁免,也并不是以画家身份获得的(仅仅是作为对国王近臣的奖赏)。正是在这个意义上,库布勒的学生玛丽·沃克(Mary Volk)认为,委拉斯贵支在画作中所传达的,恰恰不是对画家和权臣身份合一的自信张扬,反而是委拉斯贵支本人在现实生活中时刻面对的身份质疑[1]Mary Crawford Volk, “On Velázquez and the Liberal Arts,” The Art Bulletin 60, no. 1 (March 1978): 84-85.。在这一组高贵身份(以宫廷主管的钥匙为象征)和低级身份(以画板、调色盘和画杖为象征)的矛盾中,委拉斯贵支仍着意突出画家身份,这更显示出绘画对于他个人而言,实则具有超越现实身份追求的重要性。

另一方面,库布勒的解读也缺乏对画中除画家之外人物的整体考察。根据17世纪西班牙宫廷的组织系统和皇家群像绘制惯例,沃克认为,画中人物“并非侍从的随机组团,而是精挑细选的组合”[2]Ibid., 74.。就宫廷事务的管理组织而言,沃克指出,自查理五世(Charles V,1500—1558)以来,哈布斯堡家族就将为皇后和国王服务的宫中侍从分为两个不同系统分别加以管理[3]Ibid., 70, note 9.。在这幅画中,值得注意的是,只有委拉斯贵支是国王的侍从,而其他人,要么是王后最亲密的人(小公主),要么是专门为王后服务的侍从(包括协助王后养育小公主的两个侍女、取悦小公主的两个侏儒、后排王后的贴身侍女和王后的贴身侍卫,以及王后的内廷管家“开门人”涅托)。继而,结合当时天主教严格管控的现实,沃克提醒我们不能以当代的“浪漫迷思”(romantic myth)取代17世纪西班牙皇家群像惯常的宗教语境。根据以皇家“圣像”(sacred portrait)隐喻“圣家庭”(the Holy Family)的肖像传统,沃克将这幅画对皇后的指涉,与天主教“圣母崇拜”联系起来(图11)。其中,唯一一个不在皇后阵营的画家委拉斯贵支,实则以自身影射当时流行的“圣路加画圣母”这一绘画母题中的圣路加(Saint Luke)[1]Mary Crawford Volk, “On Velázquez and the Liberal Arts,” The Art Bulletin 60, no. 1 (March 1978): 74.(图12)。圣路加不仅是基督教第一个画家,也是现实中委拉斯贵支所在画家行会的保护人,而伟大的古罗马画家阿佩莱斯,正是圣路加的原型。由此可推知,委拉斯贵支此处的自我指涉,实则直接来自同时代流行的“圣路加”形象——也只有在这一宗教正确性的保障下,才能间接勾连起时人对古罗马异教画家阿佩莱斯的遥望。

图11 委拉斯贵支,《三博士来拜》(Adoration of the Magi),1619年,布面油画,203厘米×125厘米,西班牙普拉多博物馆藏

图12 马尔滕·德·沃斯(Marten de Vos),《圣路加画圣母》(St. Luke Painting the Virgin Mary),1602年,布面油画,270厘米×217厘米,比利时安特卫普皇家艺术博物馆藏

通过上述分析可以看到,以库布勒为代表的解读,主要将重点放在了画中的画家自画像上,相比之下,福柯和拉康则以“画中镜”的言外之意作为解读此画的突破点。但无论是力图深入艺术史的库布勒,还是与艺术史渐行渐远的福柯和拉康,均存在着类似的问题,即对此画面中某一视点(或中心焦点)的过度解读和片面关注,而这往往导致对画面整体构思的忽视。这也正是以里奥·斯坦伯格(Leo Steinberg)为代表的艺术史家,在20世纪七八十年代之交,针对此画提出新解读的出发点。相比沃克对库布勒观点的修补,斯坦伯格则更进一步提出,关于《宫娥》的上述解读虽各有其道理,但都没有达到这幅作品真正触及的认识论高度[2]Leo Steinberg, “Velázquez’s ‘Las Meninas’ ,” October 19 (Winter,1981): 45-54.。

本节将重点从艺术本体论层面,以斯坦伯格主张的整体观,进入对这幅作品谜题的第三种解读,即试图打破二维画面空间、具有思想超越性的超维度路径。这里仍以开篇提出的四重谜题为线索展开。对于谜题一,斯坦伯格延续了帕罗米诺的说法,认为此画画的就是画家作画、王室成员来观看,即《宫娥》这幅画的场景本身,并且也认同福柯所称画中画家正在创作的就是国王夫妇的肖像。但是,斯坦伯格不认同福柯将“画中镜”作为画面的唯一焦点,而是综合了福柯和库布勒等人关于画面焦点的主张,在对多种视觉因素全面考察的基础上,认为此画至少由小公主、涅托、画中镜三重焦点构成,这三者又分别是画布前景焦点(即感官可视层面目光的焦点)、画面透视灭点(即几何数理层面的焦点)、画面光线聚焦处(即空间层面的焦点)。

对于谜题二,斯坦伯格创造性地提出,“画中镜”反射的不是现实中作为“模特”或“观众”的国王夫妇实体形象,而仅仅是背对着画面的“画中画”画布上的一部分——如果将“画中画”看作现实人物的画影,即真实的第一重影子,那么斯坦伯格意义上的“画中镜”就是画影的重影,即真实的第二重影子。于是“画中镜”就理所应当地成了“画中画”的倒影和隐喻,这直接反驳了福柯所说“画中镜”作为权力隐喻的说法。进而,斯坦伯格认定这“画中画”很有可能就是国王夫妇的双人肖像[1]虽然不乏学者质疑这样一幅大型双人肖像在现实中的存在,但斯坦伯格认为,这样的双人肖像在西班牙宫廷的肖像传统中并非没有先例。Leo Steinberg, “Velazquez’s ‘Las Meninas’ ,” October 19(Winter 1981): 52, note 8.。斯坦伯格在沃克为《宫娥》寻回同时代宗教正统性的基础上又向前推进了一步,指出潜藏在“圣路加画圣母”这一经典文艺复兴母题中对“模特”所处空间的指涉:无论是圣路加还是委拉斯贵支,画家笔下真正的“模特”是神圣的,具有超越凡人的神性,既是“圣路加画圣母”中的圣母(在场或不在场,图13、图14),也是《宫娥》中“君权神授”的皇室血脉,“他们”就在“我们”之中,与当代人共处一室。

图13 弗兰斯·弗洛里斯(Frans Floris),《布道者圣路加》(St. Luke the Evangelist),1556年,布面油画,214厘米×197厘米,比利时安特卫普皇家艺术博物馆藏

图14 圭尔奇诺(Guercino),《圣路加展示圣母像》(St. Luke Displaying a Painting of the Virgin),1652—1653年,布面油画,美国堪萨斯纳尔逊艺术博物馆藏

对多重视点的解读,正是斯坦伯格解答谜题三、进而论证谜题四的关键所在。结合对画中人目光指示的分析,斯坦伯格将9个人物分成3组,认为他们分别组成了3个三角形构图(图15):首先,小公主偏向画面右侧的姿态,画面右侧侍女向画面左侧稍倾的身姿以及与公主身高相似的女侏儒的眼神指引,共同构成了第一重、也是最内在于画面的三角形构图(以画面右侧侍女为三角形顶点,公主和女侏儒大致对应两侧边终点),这一组人物的目光均望向画外的现实世界,但均未与观者视线产生交集;其次,围绕这个内三角外扩,可以看到画面前景左侧侍女侧身望向小公主、背景直立着侧脸(似乎在与身旁侍卫交谈)的王后侍女(着修女装),以及画面最右端侧身逗狗的男侏儒,这3个侧脸人物,共同构成了画面中第二重三角形构架,而这一组人物的目光又各自看向画中人;最后,画面中剩下的3个站立的成年男子(画家、管家涅托、皇后侍卫),目光均正视画外观者,且均与观者视线相交,构成了打破画面空间和沟通观者所在现实世界的第三重三角形[1]除此之外还有另一种说法,即画面中的“三重焦点”分别指公主、镜子里的国王夫妇、画家三者,其中画家起到了弥合绘画和现实界限的作用。José López-Rey and Odile Delenda, Velázquez the Complete Works,302.。

图15 斯坦伯格将《宫娥》画面中9个人物分成3组的三角形示意图

在斯坦伯格看来,这3个潜藏的三角形分别指涉的,正是画家精心构造出的三重嵌套的创作意图:首先,处于最内三角形构图中的3个人物,眼神空然而无聊地落入画外现实世界,虽然意识到了现实世界的存在,却缺乏主动与观者沟通的能动性,仍然成为被看的客体,这种“我看见你在看我”(I see you seeing me)的人物组合折射出的,是人的意识将醒未醒、虽试图直面现实却不得要领的人生态度;其次,处于第2个三角形中的3个人物,均以侧脸朝向画中人为特征,他们各自忙于画面幻象中的劳作,而无视现实人生的真实存在,这种“我在你看见我自己被看之中(存在)”(I in you see myself seen)的人物组合折射出的,是人的意识陷入幻境,困于自以为忙碌却毫无意义的假象中;最后,3个站立的男性以目光直视画外观者,实现了艺术幻象世界与真实现实世界的沟通,这组人物组合即“看见了你在看你自己被看”(see you seeing yourself being seen)折射出的,是自我意识觉醒后,向着无限空间和无穷可能的敞开,而又由于画面中巨大的画板超出“画中镜”和一切画中人的高度,斯坦伯格认为,这里层层递进而抵达的自我意识觉醒,正是画家眼中视觉艺术作为“自由艺术”,能够指向的终极且无穷的“艺术的力量”(power of art)[2]Leo Steinberg, “Velázquez’s ‘Las Meninas’ ,” October 19 (Winter 1981):52-54.。

在这里,斯坦伯格参考的一个基本史实是,17世纪西班牙绘画正经历着从探索实用技巧向追求更高人文精神的转变。委拉斯贵支的老师弗朗西斯科·帕切科,就是17世纪之交塞维利亚当地人文主义群体的核心成员,他的绘画作坊在当时成为人文主义者聚会的一个中心,委拉斯贵支在11岁左右跟随帕切科做学徒,直到23岁离开塞维利亚,一直生活在追求和谈论人文主义思想的氛围中。进入马德里宫廷服务后,委拉斯贵支除两次赴意大利本土考察外,还拥有大量藏书(超过150册,这在当时十分可观),其中就包括一批重要的意大利人文主义思想和艺术理论著作。从16至17世纪,意大利佛罗伦萨(1562)、罗马(1577)、米兰(1613)等文艺复兴中心地区,先后完成了由绘画行会向美术学院的建制转型[1]Mary Crawford Volk, “On Velázquez and the Liberal Arts,” The Art Bulletin 60, no. 1 (March 1978): 76, note 27.。继之而起的西班牙艺坛,在整个17世纪都贯穿着将绘画团体从作为传授技术、以牟利为生的“行会”,升级为传承人文精神、以通达真理为旨归的“美术学院”的人文主义呼声。从1606年开始,马德里就已出现创建本土美术学院的呼吁,同时,也伴随着要求将绘画升格为传统自由艺术(“七艺”)之外的“第八艺”,要求将绘画从囿于现实限制的实用技术工种,提升至可通达和呈现理念(idea)、超越现实维度的“自由艺术”境界。委拉斯贵支的藏书《艺术评估概要》(Noticia general para la estimación de las artes, 1600)提到,行会画家在西班牙对外战争中不得不被征召入伍,因不堪重负而无法实现更自由的创作,因此作者主张将绘画提升到自由艺术的地位,其中的一个建议就是将画家地位提升至可有自由精神追求的贵族——以“名望”为生,而非为生活所困[2]Ibid., 78-79.。

结合此时西班牙所处天主教神学占主导地位、同时又受到意大利人文主义思潮影响的背景,时人笔下更高的自由精神追求,指的应是经由神学对神圣性的思索和图绘,得以探究超越现实的、探索生命和宇宙本源的真理性,其中艺术本体与神学的超越性维度所共同指向的终点,正是这一真理性。至此,这一解读路径将《宫娥》作为“绘画的神学”的伟大之处,定位于从思考现实人生出发,进而掌握卓越的绘画技巧,最终抵达自由艺术的真谛。这三重解读,在对现实人生、绘画技巧和自由艺术关系的指涉上,又可分别对应面对艺术的三种不同状态:首先是不从事艺术创作的人,主要指在现实生活中无所事事的天生的贵族,或无处寄托思想的思考者。其次是画匠,他们以制造视觉幻象为己任,却执着于形而下的技巧,沉溺于假象不可自拔。最后是画家,即真正自由艺术的创作者——他们既是自我意识觉醒者,又不会陷入虚无缥缈的空想以至虚无;他们既拥有足以图绘思想的精妙技艺,又不会沉沦止步,而是继续前行,以绘画为媒介,探索思想的深度;于是,他们将目光坚毅地投向更广阔的空间,以对艺术本体无限力量的上下求索为己任,以通达永恒真理为人生终极理想。

综上所述,斯坦伯格这三重解读分别对应:人生现实(reality)、绘画技术造成的视觉幻象(illusion)以及作为自由艺术的绘画——它借由艺术本体的“艺术的力量”,最终指向“觉知”(consciousness)的世界。这三者之间并非相互独立、彼此割裂的关系,而是层层递进、彼此共生的,后者依赖前者存在、前者又以后者为旨归。这一条解谜路径以强调系统合作为出发点,主张画作整体是多重视觉元素协同生成的结果,不能孤立看待多重嵌套中心的任何一个;这一条解谜路径的结论回答了“杰作”何以伟大的命题——“杰作”之所以为“杰作”,正在于它以通达终极真理的超维度追求为旨归,在于它能够在有限视觉空间中,有效激发出无限的“艺术的力量”。

四、世界:全球互动——物质文化的流转融生

如果说上述三种解读分别从作为客体的秩序、作为主体的画家以及艺术本体的至上追求三方面展开,那么从20世纪后期开始,随着“新艺术史”研究方法的兴起,学者更注重从多元文化互动的路径,探讨福柯针对《宫娥》留下的所谓“再现的悖论”,其中尤以新艺术史研究代表人物斯韦特兰娜·阿尔珀斯(Svetlana Alpers)为代表。在对此前学者关于《宫娥》受到北方尼德兰绘画影响认同的基础上,阿尔珀斯进一步区分出两种再现模式:一种是以意大利文艺复兴绘画为代表的焦点透视,即“阿尔伯蒂模式”(Albertian mode),其中,艺术家带领观者从单一视点出发(因此艺术家与画外观者视点一致),需要以“画框”(frame)作为打开“我看世界”(I see the world)的“窗口”(window),再现的是可以真实测绘的、人眼中的世界;另一种则是以北方尼德兰绘画为代表的“描绘的模式”(descriptive mode),其中,艺术家并不预设观者的观看视角(因此艺术家与观者视点无所谓重合与否),画框是不必要的,世界在无人干预下实时展示自身的“外表”(surface),即“世界正在呈现”(the world is being seen),再现的则是不可真实测绘的、不为单一人眼的观看服务的世界[1]Svetlana Alpers, “Interpretation without Representation, or, the Viewing of Las Meninas,” Representations, no. 1 (February 1983): 36-37.(图16)。

图16 阿尔珀斯将《宫娥》分成两种再现模式示意图

在阿尔珀斯看来,《宫娥》的确出现了“再现的悖论”,但这一悖论却并非福柯意义上画家和观者视点分离的悖论,而在于画面中同时出现两种不同再现模式的张力,这是由委拉斯贵支在《宫娥》中同时使用了这两种再现模式造成的:一方面,“画中镜”镜框中国王夫妇的再现方式,采用了意大利的“阿尔伯蒂模式”;另一方面,“画中镜”之外的画面空间和人物的再现方式,则采用了来自北方的“描绘的模式”。在识别出这两种再现模式的基础上,虽然阿尔珀斯也以分析人物视线的方式展开读图,但是她并不认可斯坦伯格关于此画最终指向“自由艺术”本体的结论,认为委拉斯贵支并非意在将自由艺术从手工艺中脱离出来,而是恰恰相反——阿尔珀斯结合17世纪荷兰肖像画中的平民化倾向,以及委拉斯贵支以往作品中对普通人和宫廷边缘群体的着意刻画[2]尤其常见的是委拉斯贵支画中的“小人物”常常直视观众,如《酒神的胜利》(图17)几乎位于画面中心位置的两个农民、《布列达的投降》(图18)左右边缘的两个普通士兵。,认为《宫娥》呈现出的正是画家对弱势群体,尤其是女性群体命运的同情与关注(比如相对于镜中国王夫妇的权威来说,公主就是一个柔弱的小女孩)。

图17 委拉斯贵支,《酒神的胜利》(The Triumph of Bacchus),1629年,布面油画,165厘米×225厘米,马德里普拉多博物馆藏

图18 委拉斯贵支,《布列达的投降》(Las Lanzas),1634—1635年,布面油画,307厘米×367厘米,马德里普拉多博物馆藏

因此,对于阿尔珀斯来说,《宫娥》的伟大之处在于两方面:一是从美学角度看,画家积极致力于融两种再现模式为一体的艺术尝试,呈现出17世纪西班牙本土文化中多元视觉传统(分别来自意大利和北方文明)的互动与新生;二是从社会阶级角度看,此画可谓是见证贵族文化破产的一面镜子,是普通人和社会边缘群体的自我意识即将觉醒、人民终将登上历史舞台的时代预言。

近年来,受新艺术史、视觉文化研究和艺术社会学研究方法的持续影响,学者针对《宫娥》画面上的器物(包括器型、材质、原料等)进行了更为细致的考究,以此展开了西班牙(首个冠以“日不落”之名的帝国)在新航路开辟后吞吐新世界物质文明的全球图景。其中,艺术史学者拜伦·哈曼(Byron Hamann)通过对《宫娥》中来自新大陆的各种物质材料,如“画中镜”的红色窗帘染料来自美洲的珊瑚虫,侍女手中的红瓷瓶(búcaro)来自印度,银盘原料产自17世纪产银量占全球80%的美洲新大陆,以及其采集者、生产者的图文资料考察,提出《宫娥》实为不可见的殖民地“劳动者肖像”的看法,称《宫娥》这幅“杰作”实际呈现出的,是为欧洲上流社会持续提供劳动力和经济效能却被无情遮蔽的、无名劳动者的肖像[1]Byron Ellsworth Hamann, “The Mirrors of Las Meninas: Cochineal,Silver, and Clay,” The Art Bulletin 92, no. 1/2 (March—June 2010): 6-35.(图19)。

图19 佚名,《胭脂仙人掌肖像》(Retrato de Nopal),约1620年,水彩,28.8厘米×21厘米,西班牙印第安总档案馆藏

这一从视觉文化机制和物质文化全球互动角度进入《宫娥》的解读路径,其意义和价值更多在于方法论和研究视野的拓展:一方面,

能够提示学者有意识地跳出西方中心主义视角,放眼更广阔也更鲜活的非西方、非精英群体,全面看待主流文明周边群体对现代世界的共同贡献;同时也基于确凿的物质考证,展现出人类伟大的文明成就往往并非一国一族单一文化因素能够促成的(尤其是进入现代社会以后),而是在以各种方式利用和吸纳其他文明的基础上,在全球互动的文化流转中融合新生的。就这双重方法论的内核及其走向而言,前者扎根于现代语境的对抗逻辑,是由新艺术史和视觉文化研究开启的研究路径,有值得肯定的历史意义,但在当今已渐成学科范式而日益丧失活力;后者则来自当代视域下的共生逻辑,指向的是进入21世纪以来,人类文明紧密结成命运共同体的当代方法论转向,是具有发展前景的当代方法论路径——不过需要注意的是,“共生”之所以能够成立,恰恰是建立在对此前诸多路径深入研究基础上的学习、反思与融会贯通,而不应当是“对抗”逻辑主导下无视他人价值的标新立异。

五、启示:重回“杰作的力量”

综上可知,《宫娥》诞生三百多年来,最激烈的争论发生在20世纪后半叶,尤其是后结构主义理论转向以及更晚近的视觉文化研究异军突起中。20世纪60年代,福柯劝我们“必须假装不知道镜中人是谁”[1]Michael Foucault, The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences (London & New York: Routledge, 1989), 10.,以此逃脱固有专名和陈腐艺术史研究的思维定式。20世纪90年代,图像理论学者W. J. T.米歇尔(W. J.T. Mitchell)则在福柯基础上,进一步把这幅“杰作”变成了“元图像”的楷模。米歇尔称:“如果福柯没有书写《宫娥》,它仍是一件杰作,却不会成为元图像……福柯把《宫娥》从一件艺术史杰作转化成了元图像,即关于图绘(picturing)的一幅图像(a picture),就像是对‘古典再现’的一种‘再现’。”[2]W. J. T. Mitchell, Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation (Chicago: the University of Chicago Press, 1994), 60-61.然而,《宫娥》就此不再是“杰作”了吗?是就此飞升为堪称“反映绘画、画家、模特和观者之间关系、拥有无尽吸引力的”[3]Ibid., 58.最强迷宫的“元图像”?还是就此沦落为只讲视觉不讲艺术的扁平化“图像”?

笔者认为,2000年法国艺术史家阿拉斯在电台演讲中围绕《宫娥》重提“杰作的力量”,可视为对21世纪艺术史新转向序章的开启。继20世纪后半叶轰轰烈烈的后现代解构思潮、新艺术史转向和图像研究热潮逐渐完成历史使命而渐趋退潮,进入21世纪,我们应当在何种程度上延续前人的探索精神和直面当下研究现状的有效思考?这个问题落脚在对视觉文化研究领域的持续推进上,其要义之一端,正在于从20世纪末由“杰作”转而谈论“图像”,再度转入21世纪重回对“杰作的力量”的探索中。谈论“杰作”,不必然是陈词滥调,关键还在于当代人的能动性,在于以何种并非陈词滥调的方式去谈论。谈论“杰作的力量”,也不必然流于宏大叙事的虚指,毕竟不可否认的事实是,这一力量始终穿越时空,常常无以言表却是确凿的实存,并持续助推着人类文明发展。

米歇尔在论及何为真正的“图像理论”时称,我们的目的并不是得出一个“图像的理论”(a picture theory),而是在实践中“图绘理论”(to picture theory)[4]Ibid., 6.——其中涉及“图像”和“理论”两个关键命题:就“图像”而言,前一个“图像”作为形容词,是被动等待被提升、依附于理论的;后一个“图绘”作为动词,则是主动承担探索真理和世界的责任,生发出意在言外又殊途同归的哲思。而就“理论”而言,它既可以指从理论到理论的、对现有理论的闭合式总结或推演;也可以指艺术实践者、艺术史和艺术理论研究者共同探寻和永恒仰望的、开放性的“杰作的力量”——它既生发自外在秩序和主体我思之中,又指引后来人持续不断向着更高维度的无限真理和更广阔的无垠世界上下求索。笔者认为,对“图像”和“理论”的研究,当然既可以选择前者,也可以选择后者。但是,“杰作的力量”的重现,只能来自作为“图绘”和具有开放性“理论”价值的后者。