电影学的渐进计划

贾磊磊

中国艺术研究院

在艺术学的诸多门类中,电影学对专业人才的要求较之其他的门类艺术要更为多样、更为复杂。为此,需要设定一个既与有关学科相互关联,又能够按照自身的艺术规律循序渐进的电影学教学计划。具体地说,就是在电影学的知识谱系中建立四个相互关联的子系统来培养和提高学生相应的四种专业能力。这其中包括建立电影语言的认知系统,提高对影像的识别、解读能力;建立电影意义的阐释系统,提高对影像意义的理解、判断能力;建立电影历史的鉴别系统,提高对电影作品的比较、鉴别能力;建立电影批评的评价系统,提高对电影艺术的价值判断能力。之所以提出这样一个由四个系统以及与其相关的四种能力共同构成的电影学培养目标,是因为对电影艺术规律的认识以及对电影艺术技巧的把握都要有一个循序渐进的历练过程。电影学不仅是人文科学知识谱系中的一个学科,而且也涉及与之相关的诸多学科,如文学、绘画、音乐、戏剧等,与此同时,它还对应着一个庞大而复杂的文化工业——电影业。因此,无论是对电影艺术创作规律的认识,还是对电影产业的把握,都不可能一蹴而就。特别是在电影学的专业院系,培养研究生的目标并不仅仅在于希望他们能够对自己所学的专业有一般性的了解,而且还应要求他们能够在电影学的三个方向即电影理论、电影历史与电影批评上建立起自己的知识体系,并且能够用所掌握的专业知识去解决面临的一系列专业问题。为此,只有将电影学的教育变为一个系统化、专业化和科学化的渐进过程,才能够完成对电影学学科人才的成功培养,进而满足社会对这门学科的基本需求。

一、建立电影语言的认知系统——提高对影像的识别、解读能力

(一)目标设定

通过对电影学专业知识的把握以及对影像语言认知的锻炼,养成一种通过影像感受电影、理解电影的阅读习惯。逐渐建立一种关于影像语言的解读系统和影像意义的识别系统,有助于初学者通过电影的语言符号系统理解影片所表达的意义——不管这个意义来自作者的本意还是语境的派生,也不论影像符号所表达的是一种情节性涵义还是情绪性涵义。通过这种训练,方能让学生从镜头语言的直观形态以及上下文之间的联系中找到它们的内在意义,进而建立电影镜头之间的相互关系及其“意义链”,并最终准确、全面地理解一部影片的意义。

(二)路径选择

确立以影像为本体的行进路径。任何关于电影的言说、阐述和讨论,都首先应当从影像出发,因为影像是我们认识电影的第一步,也是研究电影学的逻辑起点。“这就像我们讨论戏曲不能离开舞台表演,讨论音乐不能离开旋律节奏,讨论诗歌不能离开音韵格律一样,我们讨论电影也不能离开影像、不能离开镜头、不能离开电影表意的一系列基本元素。”[1]贾磊磊:《电影学的方法与范式》,北京时代华文书局2015年版,第21页。尽管现代电影研究的理论模式在不断升级,电影的分析方法在不断改变,但不论电影艺术的理论框架如何重构、电影批评的方法如何创新,人们在讨论相关问题时仍然无法离开画面、镜头和摄影机,也就是无法离开电影艺术自身的语言范畴。中国纪录片大师孙明津曾说过,电影艺术的特质就在于它有“一画千言”的艺术魅力。影像的创作与生产是电影的生命所在。所以,建立一种以对影像符号的直觉感悟力为基础的电影艺术的审美认知能力,是迈进电影艺术殿堂的第一步。

(三)阅读著作

这个阶段学生应当阅读的是一系列关于电影艺术形式、技巧方面的专业书籍,建立一种能够通过影像的方式认识电影的习惯。应主要选择入门类的电影学著作,特别是关于电影的编剧、导演、表演、摄影、剪辑、美术、录音方面的专业性著作,这有助于消除学生对电影的技术性阅读障碍,把握关于电影的一系列专业术语,能够读懂电影学的基础理论著作。郦苏元的《电影常用词语诠释》(1985)虽然出版于20世纪80年代中期,但却是一本由浅入深的电影学入门读物。毛尖的《非常罪 非常美》(2003)在对影片文本进行生动阐释的过程中显露出对电影史的睿智评判,也是我们认识电影的一部出色教材。另外,可以阅读美国学者詹姆斯·莫纳科(James Monaco)的《怎样看电影》(1990)、英国的卡雷尔·赖兹(Karel Reisz)和盖文·米勒(Gavin Millar)编著的《电影剪辑技巧》(2008)、美国电影理论家大卫·波德维尔(David Bordwell)的《电影艺术:形式与风格》(2003),以及苏联著名电影美学家爱森斯坦(Эйзенштейн)的《蒙太奇论》(1999)和普多夫金(Пудовкин)的《论电影的编剧、导演和演员》(1957),还有法国电影艺术家阿倍尔·甘斯(Abel Gance)的《画面的时代来到了》(1927)、英国电影理论家欧纳斯特·林格伦(Ernest Lindgren)的《论电影艺术》(1979)、德国电影理论家爱因汉姆(Arnheim)的《电影作为艺术》(1986)、法国电影理论家巴赞(Bazin)的《电影是什么?》(2005)和德国电影理论家齐格弗里德·克拉考尔(Siegfried Kracauer)的《电影的本性——物质现实的复原》(1981)等。不要以为这些电影学的书好读、容易理解,其实未必。要读懂这些书中的许多专业术语,对于没有电影阅读经验的读者来说还是要费一番功夫的。之所以把这些书作为首选读物,是因为从电影学的渐进计划来讲,这些书应当先读,应当先懂,也唯有这样才能够为后续的研究提供必要的专业基础。尽管这些著作中的有些观点因为时过境迁已经不足为训,但是作为人们早期对电影艺术的历史认识,它们依然能给我们带来诸多启示。况且,就学术的历史进程而言,它们也是不可跨越的驿站。

(四)观摩影片

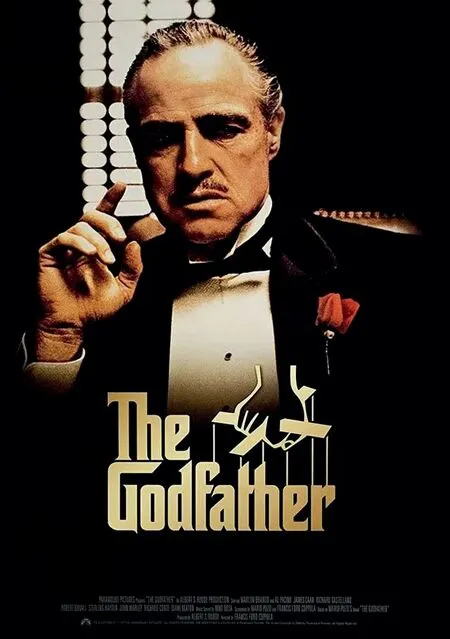

一般而言,对于刚刚进入电影院校的初学者,应当选择那种电影化程度高的作品进行观看——这类电影的视觉魅力会带来一种“先声夺人”的感觉,从而使学生对电影的视觉表达产生自觉的注意,并且逐渐养成一种通过影像看故事的电影阅读习惯。不妨让他们先看看中国影片《柳堡的故事》(1957)、《小兵张嘎》(1963)、《早春二月》(1964)、《城南旧事》(1983)、《那山 那人 那狗》(1999)、《可可西里》(2005)这类影像叙事娴熟流畅且视觉表达出类拔萃的电影,还有《大闹天宫》(1961—1964)、《红军桥》(1964)、《三个和尚》(1980)这类具有视觉启蒙作用的中国经典动画电影。外国影片可以先看看《七武士》(1954)、《十二怒汉》(1957)、《西北偏北》(1959)、《惊魂记》(1960)、《教父》(1972)、《辛德勒的名单》(1993)、《美丽人生》(1997)等在电影语言上按照经典叙事模式创作的电影,此外还有《猫和老鼠》这样仅靠视觉影像表达就可以在世界各地热映的动画影片。通过观看这些作品,可以使学生对电影这种媒介形态本身渐渐产生兴趣,帮助他们完成对电影艺术形式的初步认知,培养他们对电影影像的感悟能力和对电影叙事的理解力。

电影《教父》海报

动画电影《大闹天宫》

需要注意的是,对于初学者,不应当让他们看像《野草莓》(1957)、《四百下》(1959)、《筋疲力尽》(1960)和《去年在马里昂巴德》(1961)这类过于深奥、艰深甚至晦涩的先锋性电影。虽然这些影片都是世界电影史上的经典,但这些艺术电影极具个性化的影像风格容易给观影者产生阅读障碍,而这会让初学者对自己原有的艺术直观感受力产生怀疑,结果可能不仅使他们扭曲自己的审美直觉,而且极有可能误导他们走向一种理性化的电影接受方式。这会使原本应当建立在自己直观感受上的电影审美活动,扭曲为一种抽象的、印证式的影像认知活动,因此说,在电影启蒙的阶段让学生接受这些作品只会适得其反。

(五)注意问题

对于电影的初学者来说,不要什么时髦读什么,什么新潮看什么,总之不要把学术视为一种追逐时尚、寻找谈资的文化来对待。学术的道路尽管不是没有弯道超车的时刻,但更多的情况下还是要靠日积月累的求索,才可能有峰回路转的风景。

在我们认识电影的表层形态的时候,要防止在认识论上陷入形式至上、技术至上和技巧至上以及技艺至上的陷阱之中。一种艺术的表现形式固然重要,但是对形式的过度迷恋往往会造成对创作主旨的偏离。况且,在电影这种综合性很强的艺术形态中一味地去追求某一种形式之美,也会造成对电影整体艺术效果的消解。

还有特别需要注意的是,既要将推进电影艺术发展的科学技术等正向力量与它在满足各种商业意图时所产生的负面效应区别开来,也要将驱动人类社会进步的科学技术手段与改变人类审美世界的“科技变术”分开讨论。科技在推进电影迅猛发展的同时,除为电影带来越来越多的视觉奇观和票房神话,还巧妙地将一种残忍、恐怖、惊险的场面“植入”电影的叙事肌体与观众的集体记忆之中。当代电影中那些极尽血腥、逼真的杀戮场面,几乎都是借助最新的数字技术来完成的,我们在热情地欢呼科学技术为电影带来的视觉奇观的同时,也应当清醒的认识到它给电影带来的那些负面作用。

二、建立电影意义的阐释系统——提高对影像意义的理解、判断能力

(一)目标设定

通过对影像符号意义的正确理解与判断,形成对电影意义的认定,完成对影片所要表达的故事情节、叙事主题和人物命运的基本判断。要读懂电影的叙事是以何种方式完成了对人物、事件和环境所进行的讲述,特别是要通过影像之间的相互关联,通过故事情节之间的因果性关联,认知一部影片的总体意图和它的个性化表述方式。

(二)路径选择

确立以叙事为本体的电影观念就像确立电影的艺术观念那样重要,尤其是在进入电影的意义阐释阶段之后,巩固、加深对前者的认识甚至比后者更重要。因为在艺术观念与创作方法上可以有各种各样的选择,并且都存在其合理性,但电影的叙事逻辑会在纳入电影的语言体系之后,成为所有艺术创作方法的统称。所以以叙事及其相关的叙事方式、叙事策略和叙事结构作为分析电影的基本路径,是进入电影的内容分析的必由之路。在此,我们强调电影的“叙事性”实际上就是强调电影的本体特性,正所谓电影是一种会讲故事的机器,因此所有“所谓的电影手法实际上仍是电影的叙事法”[1][法]克里斯丁·麦茨:《结构主义和符号学》,生活·读书·新知三联书店1987年版,第7页。。这种认知路径的确认不是在传统意义上强调电影在内容、对象、题材、主题范畴内与文学的一致性,而是在表述的方法上——讲故事的形式上建立了电影与文学的一致性。

(三)阅读著作

这个阶段必须阅读的是一系列关于电影艺术理论、电影语言以及叙事学方面的专业书籍。像法国电影理论家雅克·奥蒙(Jacques Aumont)和米歇尔·玛利(Michel Marie)的《当代电影分析方法论》(1996)、弗朗索瓦·若斯特(François Jost)的《什么是电影叙事学》(2005)、让·米特里(Jean Mitry)的《电影美学与心理学》(2012)、张寅德编选的《叙述学研究》(1989),爱尔兰的理查德·卡尼(Richard Kearney)写的《故事离真实有多远》(2007),美国的罗伯特·麦基(Robert McKee)写的《故事:材质、结构、风格和银幕剧作的原理》(2014),以及国内学者李恒基、杨远婴主编的《外国电影理论文选》(1995)、李幼蒸选编的《结构主义和符号学——电影理论译文集》(1987)和陈犀禾、吴小丽编著的《影视批评:理论和实践》(2003)等电影学著作,都是应当系统性阅读的电影理论文献。

(四)观摩影片

要观看一系列不同叙事形态、不同叙事风格、不同叙事主题的电影作品,尤其是那些既恪守电影艺术的经典语法,又具有独到艺术个性的影片。像中国的《霸王别姬》(1993)、《卧虎藏龙》(2000)、《可可西里》(2005)、《十月围城》(2009)、《白银帝国》(2009)、《湄公河行动》(2016)、《我不是药神》(2018)等影片都是主流电影中某种题材、某些类型的出类拔萃之作。应当说,它们体现了某个特定历史时代电影生产的高端水平,其自身就带着电影艺术的评价标尺,能够成为衡量同类电影的一种时代参照。这类影片叙事结构的延展性和开放性,为对其进行多向阐释提供了空间。对这类影片的观看与认识既要注意电影艺术表达的一般规律,又要注意具体影片特殊的审美表达方法,两者不可偏废。

外国的可以看看那些既具有较强故事性,又带有积极的思想旨意和文化涵义的电影。像《公民凯恩》(1941)、《罗生门》(1950)、《甘地传》(1982)、《肖申克的救赎》(1995),这些影片的意义已经远远地超越了电影的范畴,其哲学的寓意和思想的高度已经成为一个时期文化思想的“代言者”。虽然这些影片都产自电影商业化程度较高的国家,但是其中许多都是属于商业电影中艺术指数比重很高的作品。像奥逊·威尔斯(Orson Welles)的《公民凯恩》在诸多世界电影的排行、评奖中被誉为现代电影的里程碑。黑泽明导演的《罗生门》在1951年第16届威尼斯国际电影节斩获金狮奖,它曾经是西方影坛上东方电影的代表作。阿滕伯勒(Attenborough)用了20多年筹备时间拍摄的《甘地传》在1983年第55届奥斯卡金像奖上共获得8个奖项。弗兰克·达拉邦特(Frank Darabont)的《肖申克的救赎》在1995年的奥斯卡评奖中虽然败给了更符合美国国家意识形态的《阿甘正传》,但是其对人格形象的塑造以及高度影像化的叙事手段使其在世界电影史上独树一帜。

(五)注意问题

在电影意义的分析与阐释过程中,需要首先明确的是:任何艺术作品的阐释问题,都是一个作品与阐释者相互对话、相互交流、相互印证的问题。虽然创作者对作品本身具有权威的解释权——作品毕竟是他所创作的,但他也不能垄断对作品的全部阐释权。因为艺术作品的意义是一个由不同层次所构成的开放性、多面性的意义结构。如图所示:

电影《罗生门》海报

我们可以把任何艺术作品中的意义都看作由不同的“有效意义”所构成的“整体意义”。这个“整体意义”可以形象地喻之为“意义塔”。它包括:(1)意向义,任何一个作者,不管是以明确的方式还是隐蔽的方式,最终都会在作品中留下自己的创作意向。(2)表达义,一部作品的意义不仅来自它的被表达层面——题材、情节、人物等,还来自它的表达层面——表达方式。也就是说,电影的意义不仅在于它“说了什么”,更重要的还在于它是“怎样说的”。(3)生成义,任何对艺术作品的接受活动,从本质上讲,都是“生产性”的,都是在不同程度、不同范围、不同意义上重新创造一部作品。艺术的“生成义”应当包括两个层面:其一是读者(个体)给定义,它是读者在接受活动中按照本文的效应结构赋予作品的意义;其二是历史(文化)派生义,一个特定的历史时代,往往能够赋予作品以特有的时代意义[1]贾磊磊:《电影语言学导论》,中国电影出版社1996年版,第241—246页。。我们不能将一部作品的全部意义归之于它的作者,不论是褒是贬——讨论一部作品的意义与讨论一位作者的意图有时并不是一回事。

三、建立电影历史的鉴别系统——提高对电影作品的比较、鉴别能力

(一)目标设定

通过对一系列经典艺术作品的研读,在电影历史维度上形成对影片进行相互比较的鉴别系统,从而提高对作品的比较、鉴别能力。要能够判断一部影片在类型、题材、风格上的艺术特征,特别是能够在同类作品中分辨出某一部影片的独特意义,进而能够从历史维度上判断这部影片在艺术创作水准方面的高低优劣和在思想价值取向方面的是非短长。

(二)路径选择

恩格斯曾经说过,人类“一切科学都是历史科学”[1]马克思、恩格斯:《共产党宣言》,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译《马克思恩格斯全集》第4卷,人民出版社1995年版,第284页。。我们认识事物、分析事物和理解事物都不能离开历史,不能离开它所产生的客观历史环境。人类科学的发展也是一个循序渐进、不断演变的历史过程。具体到对电影而言,所有电影都是在特定的社会环境、特定的历史时代、特定的历史氛围中产生和发展的。如果离开具体的社会历史条件,那么任何对于电影的判断就都成了无源之水、无本之木。所以不论是对于电影艺术品质的鉴别,还是对于电影思想价值的判断,都不能够脱离其产生的社会历史环境。对电影自身的历史意义的评价,也不能仅仅靠掌握影片的作者、出品的年代以及产生的时代,还应当考虑在整个电影历史的发展过程中影片之间的相互关联、相互影响、相互作用。特别是在对相同题材、相同类型、相同主题的电影创作进行鉴别时,如果要对不同作品做相互比较,历史的目光就更是不能缺席的。电影历史的建构与其他历史建构一样,不是经验事实的积累,不是资料的汇集,而是在不同的历史事实之间建立具有必然性的因果联系,使它们之间形成一种历史发展的“意义链”,唯有如此才能完成电影史学的历史判断。

(三)阅读著作

要真正地了解中国电影历史的发展,我们首先要读的应当是志书,而不是史书。志书,一直是中国人记载历史的一种庄重方式。在历史学的著作中,志书比史书更注重对事实的详实记录,更注重提供第一手资料,也更注重对于客观事实的确立。比如像《中国电影大典》《中国大百科全书·电影卷》这类工具书,至少能在无法通过银幕看到影片的情况下让人了解到最起码的电影历史内容。志书最主要的作用是存史,确切地说是对于历史事实的记录留证,罗艺军主编的《中国电影理论文选1920—1989》(1992)、丁亚平主编的《百年中国电影理论文选》(2005)和吴迪选编的《中国电影研究资料1949—1979》(2006)都是了解中国电影历史的重要志书类宝贵文献。所以,千万不要忽视那些编年体的志书,它们是了解历史的必读书。在中国电影史的范畴内,程季华、李少白、邢祖文的《中国电影发展史》(1963)自然是必读书,它是我们认识中国电影史的经典读本,当然如果能够看看民国时期的中国电影史学著作则更好。还有章柏青、贾磊磊主编的《中国当代电影发展史》(2006)是《中国电影发展史》的后续之作。丁亚平的《中国当代电影史》(2011),郦苏元、胡菊彬的《中国无声电影史》(1996),李道新的《中国电影的史学建构》(2004)也都是中国电影史学界的力作。除中国电影历史的总体论述之外,还有许多关于中国电影的类型史、题材史、作者史的著作也应予以关注。

对西方电影史的研究,邵牧君先生的《西方电影史概论》(1982)虽然写于20世纪80年代,但其中不乏关于西方电影特别是美国电影的真知灼见。法国电影史学家乔治·萨杜尔(Georges Sadoul)的《世界电影史》(1979)是影响了几代中国电影学者的名著。美国的大卫·波德维尔的《世界电影史》(2004)在撰著体例上更加完备,在论述上也更为具体,但书中对中国电影的历史评述囿于作者的接受视野,我们很难完全认同。不过他的《香港电影的秘密:娱乐的艺术》(2003)倒是一部关于香港电影历史与美学的力作,其中对香港动作电影美学范式的研究堪称经典。郑雪来主编的《世界电影鉴赏词典》(2003)也是认识电影、理解电影的必读书目。

就电影研究电影,有时候并不会有什么根本性的进展。电影学的理论转向往往来自对其他相关学科的借鉴与融合,所以大家在电影历史鉴别体系的建构中应当格外留意一些历史哲学方面的著作。这虽然不能完全解决对历史事实的认识问题,却有助于解决“历史在哪里”的问题,即帮助我们看清历史的真相,让我们不被那些眼花缭乱的表象所遮蔽、所迷惑。马克思主义哲学即辩证唯物主义和历史唯物主义的一系列经典著作,因论及了最根本的历史研究方法,应当放在首位。像英国波普尔的《历史主义的贫困》(1987)、柯林武德的《历史的观念》(1998)、汤因比的《历史研究》(2005)和德国斯宾格勒的《西方的没落》(2001),还有意大利的克罗齐的《历史学的理论和实际》(1982)、日本吉田茂研究明治维新的著作《激荡的百年史》(2005),以及法国年鉴学派著名史学家费尔南·布罗代尔(Fernand Braudel)的代表作《菲利浦二世时代的地中海和地中海世界》(2013)等都对研究电影的形态历史有重要借鉴意义。

(四)观摩影片

建立对电影的历史评价体系,需要观看的影片却并不一定都是历史题材的作品,而是要关注电影自身所内涵的历史品格。固然电影与生俱来就特别适于表现重大的历史题材,那些关系到国家历史发展、民族未来命运的题材始终被各国的电影摄影机锁定。《一个国家的诞生》(1915)、《党同伐异》(1916)、《十月》(1927)、《大转折》(1996)这些史诗类的电影巨制,是每个电影大国不惜成本而精心制作的历史故事。对于我们来说,观看这些影片不仅是看电影的历史故事,还应当注意到其中所镌刻的国家民族集体记忆。像再现抗日战争血火之战的《血战台儿庄》(1986)、《太行山上》(2005)、《百团大战》(2015),描写解放战争的《南征北战》(1952)、《红日》(1963)、《大决战》(1991),表现抗美援朝战争并创下了中国电影史上票房纪录的《长津湖》(2021)等,这些影片在一系列血火交织的镜头中表达了创作者对国家的生死存亡、民族的安危荣辱、社会的强弱兴衰、军队的胜负成败这类重大历史主题的深刻阐述。还有《农奴》(1963)这样着意书写西藏农奴翻身解放的作品,农奴始终是这部影片的主角,其命运变化意味着西藏人民整体命运的历史变化。也要看看那些对中国的创痛历史进行反思的沉郁激愤之作《芙蓉镇》(1987)、《霸王别姬》(1993)、《孔雀》(2005)等,特别是影片《归来》(2014)把对历史的深切叩问切入人的潜意识世界,从而使我们感悟到,那个黑白颠倒的世界对人性的深重伤害已然使他们永远无法回到正常人的精神世界。

电影《长津湖》海报

苏联的《这里的黎明静悄悄》(1972)是记录伟大的反法西斯战争的代表性作品。这种影片的历史意义已经超越了电影自身的艺术范畴,成为俄罗斯民族精神的历史丰碑。有些电影在人类社会历史的意义上是不能被接受的,但是在世界电影艺术的发展历史上却有一席之地。比如美国著名导演格里菲斯(Griff ith)的名作《一个国家的诞生》(1915),影片对三K党的描写流露出其明显的种族歧视倾向——这是会永远被正义的人民所诟病的“历史的缺陷”,然而在这部影片中格里菲斯所创立的平行蒙太奇的叙事方式,已经成为电影语言的经典语法,并被世代电影艺术家所沿用。

(五)注意问题

就中国电影的历史判断而言,我们不能将代际划分的标准作为一种恒定的评价原则,否则就抹煞了相同代际的导演对自己艺术个性的探讨;亦不能将社会的时代特征覆盖了同一时期不同作品的所有特质。像“第五代”的作品中,既有如陈凯歌《黄土地》(1984)那样的沉郁深邃,也有如张艺谋《红高粱》(1987)那样的狂荡不羁,还有如吴子牛《喋血黑谷》(1984)那样的低徊深重和张军钊《一个和八个》(1983)的铿锵有力。代际划分的作用只是将导演的身份属性确定在一个特定的年代之间,而对这些导演自身的美学风格的定位不是仅靠划代就能够完成的。

电影理论、电影批评与电影史三个电影学的支撑板块之间不能“画地为牢”。一个不关心电影艺术的本体特征也不了解电影艺术的评价方法的学者,对由无数影片所组成的电影史的认知必然是含混的、错乱的,不见树木何以见森林?反之,一个不关心电影历史发展的客观事实,也不了解一部影片生成的现实语境与创作主体,满脑子只是肤浅的电影概念的人,对电影理论与批评的把握也必然是空洞、肤浅的。总之,三者之间在研究方向上可以有所侧重,在研究方法上应当相互借鉴,这样才可以形成完整的电影构架,即成为一个全面掌握电影艺术规律的人。

艺术作品毕竟不同于史学著作,艺术家与史学家对历史事实显然各自有其不同的“兴趣中心”。艺术家是以人类的审美原则统摄历史,在艺术作品中,人是目的,人是中心,历史是为人而存在的,历史是完成性格的内在依据。电影如果只是在作品中一味地描述历史进程而忘记了对人物的塑造,那是艺术的贬值。电影对人的塑造也并不仅仅是去重复那些已经被社会发展正视了的历史功绩,更是要用电影语言对历史人物进行人格上的重塑。

四、建立电影批评的评价系统— 提高对电影艺术的价值判断能力

(一)目标设定

通过对电影所传达的不同价值取向的评判,对影像文本进行生产性的“二度创造”,完成对影片在艺术风格、思想观念、文化精神乃至意识形态层面上的意义重构。价值判断在人类整个文化体系中处于中心地位、具有主导作用的一种文化取向,它集中体现了人们的终极理想,并且主导着人们在政治、社会、伦理、审美、历史领域对是非、善恶、美丑、正邪的判断。所以,关于电影的价值判断既包括以判断影片的美学意义为目的、追溯电影审美属性的艺术命题,也包括以判断人物行为的善恶为目的、追溯人物行为的道德取向的伦理命题,还包括以判断影片与人类社会发展的总体方向、追溯社会发展的普遍规律为主旨的历史命题。

(二)路径选择

在形成专业化、体系化、科学化的电影思维方式的前提下,通过对电影学、哲学、语言学、逻辑学、心理学、伦理学、历史学、传播学以及社会学等诸多学科的交叉学习,形成关于电影艺术创造中相关命题的完整认知。这不仅仅需要在某个领域、某种类型、某些时段上把握电影艺术概念的命名权,而且还要掌握电影艺术整个话语体系的阐释权,能够从总体上运用电影学的思维方式去处理电影创作与产业发展过程中出现的种种问题,特别是能够切入中国电影的创作实践,为中国电影在历史发展进程中所遇到的问题提供学术支持和咨询服务。

(三)阅读著作

在这个渐进阶段我们特别提倡系统地、深入地阅读某些理论界的代表性著作。比如中国学者林年同的《中国电影美学》(1991)、刘成汉的《电影赋比兴集》(1992)、谭霈生的《电影美学基础》(1984),这些都是迈向电影学的道路上前辈们呕心沥血创作的代表作。还有郑雪来的《电影美学问题》(1983)、罗艺军的《中国电影与中国文化》(1995),也是需要在这个阶段去选择性阅读的哲学原著。有些哲学未必都与电影密切相关,但是哲学带给人们心智的启迪和视域的开拓并不是一般性的工具性的专业书刊能够给予的。比如英国的科学哲学家拉卡托斯的《科学研究纲领方法论》(2016)、美国库恩的《必要的张力》(1977)、奥地利哲学家维特根斯坦的《逻辑哲学论》(1996)。现在哲学的研究已经进入到影像的领域,如果说过去的哲学著作都是用文字写作的,那么,未来用影像构成哲学必将为人类的心智开启新的心灵府邸。在电影学的延伸阅读方面,我特别推荐大家看美国学者尼尔·波兹曼(Neil Postman)撰写的《娱乐至死》(2009)、《童年的消逝》(2011)、《技术垄断:文化向技术投降》(2007),虽然他是一个拒绝用电脑写作的学者,但他的很多思考已经穿透了“电脑的时代”。法兰克福学派的著作和英国伯明翰学派的著作可以比照阅读,还有麦克卢汉的《理解媒介:论人的延伸》(2000)、巴特的《神话:大众文化诠释》(1999)以及马尔库塞的《单向度的人:发达工业社会意识形态研究》(2008)都是必读书。

电影《一代宗师》海报

(四)观摩影片

《侠女》(1971)、《无间道》(2002)、《一代宗师》(2013)等影片可以说都是中国电影史上的登峰造极之作,它们在国内乃至国际电影节上屡屡获奖,代表了当今世界电影的最高水平。尽管这些影片强烈的作者色彩以及个性化的艺术语言很可能使人们在理解其内在的意义时遇到不同程度的阅读障碍,但是随着阅读语境的历史变化以及观众审美意识的提升,这些影片的内在题旨会被越来越多的人所理解、所认识、所接受。特别是那些杰出导演呕心沥血的铭志之作,像爱森斯坦的《战舰波将金号》(1925)、罗曼·波兰斯基(Roman Polański)的《钢琴师》(2002)、弗朗西斯·福特·科波拉(Francis Ford Coppola)的《现代启示录》(1979)、吕克·贝松(Luc Besson)的《杀手莱昂》(1994)、魏德胜的《赛德克·巴莱》(2011)等都是世界电影史上的力作。近年来在国际上受到关注的亚洲电影,例如日本导演是枝裕和的《小偷家族》(2018)与韩国奉俊昊(봉준호)的《寄生虫》(2019)等影片也可以作为观摩的选择。

(五)注意问题

不能以个人的趣味判断取代艺术的价值判断。趣味判断只是表达主体对于事物的喜好,这类判断属于主观命题,仅涉及人们对于事物的个人好恶,并不能指涉对于事物的价值判断。特别是在审美领域,所谓“趣味无争辩”讲的就是在审美的范畴里,个人的趣味不能作为评价艺术的标准,因为在这类命题中并没有对于事物的终极定义,也没有人类可以共同依循的普遍规律。

我们要特别注意避免不同话语体系的相互消解。电影本身就是一种艺术形式与文化产业的复合体,所以一种来自艺术方面的美学阐释,完全有可能会消解来自商业方面的商业评说;而一种来自思想领域的政治阐释,也许会颠覆来自艺术方面的专业信誉;一种来自市场维度的经济评价,有时还会掩饰来自道德方面的文化批评。所以在对影片进行主题阐释与情节分析时,应当避免的是:在强调电影的思想属性的时候把电影当作“教科书”,在谈到电影的商业属性的时候把电影当“摇钱树”,在谈到电影的娱乐属性的时候把电影当“哈哈镜”,在谈到电影的艺术属性的时候就把电影当“聚宝盆”。我们要防止用一种割裂电影话语体系与本体属性的方法来解读电影——“盲人摸象”式的电影阅读方法并不可取。

我们反对金钱至上、票房至上、收视率至上的单向度的艺术评价尺度,但与此同时,并不漠视市场,更不是放弃市场,而是要以优秀的作品占领市场。在强调艺术作品社会效益的同时,也要倡导社会效益与经济效益的有机统一,要将作为艺术作品评价尺度的经济因素,与作为艺术发展促进手段的经济因素相互区别开来。

余论

综上所述,不论我们培养的学生将来是一位学者,还是一位编剧、导演,或者是一位影视艺术的教师,抑或是一个电影公司的从业人员,我们在电影教学课堂里的所有努力,其实都是基于一个目的,就是让学生成为一个懂得电影艺术规律、了解电影历史发展、掌握电影基础理论的人。为实现这个目的,我们必须设定一个相互关联又循序渐进的电影教学计划,使学生能将对电影的一腔热情,转化为对于电影艺术作品的精确判断、对于电影理论文献的认真解读以及对于电影历史事实的客观认识。

在电影的整个教学过程中,老师起到的是一个引领者、推助者的作用,学生则是这个过程中的实施者、践行者。通过老师与学生的共同努力,学生才能够在特定时间内按照既定目标成为一个能够适应社会需求的电影专业人才。电影,作为一种综合艺术,其对专业人才的要求,需要他既拥有精深的专业技能、又具有深厚的人文关怀,既要有正确的思想方向、又要有辩证的思维方法。尽管在客观上讲一部电影是不能被肢解、被切割的,也没有任何一部故事片是专门为了让别人了解电影的某个层面而拍摄的,从这个意义上讲我们的渐进计划多少有些不尽如人意,可是毕竟我们的目的并不是把这种方法绝对化,而只是想借这样一种方法来说明,认识电影是一个日渐增进和不断深化的历史过程。