曾志天下归空庐

——石醉六的多面人生与哲学理想

叶 隽

石醉六(1880—1948),原名石陶钧,虽名声不著,但在中国现代史上却是雁过留痕,是不应忽略的志士仁人。且不说他与黄兴、蔡锷等的交往,即便是早年投身革命、慷慨从戎的事迹经历,就足以书写史册。他的生性与选择,其实有些像马君武、熊十力等人物,功成不居,且又低调无为,未及古稀之年即遽归道山,所以也就成了政治史与思想史上的失踪者。

另类学者的求知历程

石醉六有三子:长子石潮白(1903—1958)、次子石冲白(1911-1970)、三子石湛白(1915—1960)。孙子石景作(1939— )是石冲白之子,幼年曾随祖父生活。石潮白之妻是蔡锷长女蔡铸廉,二人于1925 年在沪上成婚。

石家与德国有缘,这自然要从石醉六的远见说起,他之所以赴德任职,主要是为了让孩子们有机会赴德留学。据说石醉六为了实现帮助儿子留学德国的计划,曾充作驻德公使蒋作宾(1884—1942)的随员,以领取薪资;作为中国代表,参加世界裁军会议。据蒋作宾1929 年4 月11 日日记:“接梁秘书电,须早日赴日内瓦准备提案,故于今晚偕童、石两君乘晚车赴瑞士。馆务由赓德祥代办。”这里涉及到的几人,即梁龙(1888—1968)、童德乾(1892—1944)、赓德祥(1884—1935)皆为驻德使馆秘书,而石醉六则被认为是驻德使馆陆军武官。石醉六自己则是如此记述这段旅德经历:“我携冲白同行,他将留德国研究哲学。十二月十二日与蒋作宾、梁龙、童德乾等自上海出发,经马尼剌(拉)、新加坡、印度洋、地中海于意大利剑落阿登岸。十八年一月二十一日车抵柏林,我住在中国驻德公使馆,也参与外交的大小事件,也时时旅行到各地方,在海岱堡、薄屯湖较久,于体健甚有益,且于思想问题多所参考。其后漫游英、法、奥匈、捷克、瑞士并出席日内瓦国际联盟的军缩会议。十月十八日自马赛出发归国,十一月二十六日又到了南京。”此间,曾见到德国总统兴登堡(Paul von Hindenburg,1847—1934),并握手。

《申报》曾刊登过一张驻德公使蒋作宾参观德国西门子总厂的照片,称:“此图共有四华人自右至左:徐学禹、蒋作宾、包可永、石醉六,余均德人。”

1927 年11月至1929 年11 月,石醉六旅居德国,初时携次子石冲白留德,别时则孤身返乡。

石醉六之所以得享声名,与其一生的遭际有关,往往是在重大历史关头身当其时。不过笔者更看重的,则是他作为另类民间学者的求知历程。他曾将自己的社会生活史区分为三个阶段:“从我的后区划二十五年间外见的活动上看,第二阶段是变故多端,出处无常的一期,第三阶段却同古井无波、忽然汲入绠断,今日尚在极痛苦而有绝大希望的当前。”这是颇有意味的,即早期是“学校类型社会”,虽然其间1903 年离乡留日,但直到1909 年投身革命,才开始“社会类型生活”。后者又可以分为三个阶段,第一阶段(1909—1913),是“求用其所学以达到政治革命的愿望之年”;以1914 年8 月亡命日本为标志,开启第二阶段(1914—1929),也是“放弃其所学,更作新准备与新的尝试之年”;第三阶段(1930—1939)是“致身创造思想为渐趋成熟之年”。这样一种在花甲之年写自传,并给自己“盖棺论定”、划分生命史的做法,倒是颇得胡适大力鼓吹作自传的三昧。

《一论》——浸透了生命心血的结晶之作

在笔者看来,石醉六一生最为遗憾的是其遗著《一论》未能刊行,乃至消逝。这不仅是石氏个体的大痛,也是中国现代哲学史的损失。以其子石冲白的人品学养,完成前人未及之业乃是有基础和可能的。事实上石冲白也改定其稿,甚至更名为《大生物学》(或《极限实践论》)等,足见其已经意识到此书所深蕴的学理内涵;可惜他终究缺乏政治与文化识见,使得此稿终究散入历史风尘,而不得存世。幸则其孙石景作给我们留下了若干记录,分为两部,即:九纲之部、方法之部;四个核心内容:创一、演一、定一、贞一。具体解释是:

所谓“创一”就是说宇宙之始,世界之始或生物之始,可以看作“一”,……“演一”就是宇宙间有了这么个“一”,它不是静止的,它是演变的衍生的,从而出现了不同星球,世界上出现了不同的生物物种,并由低级到高级的演变着,发展着。“定一”就是演变而来的星球或地球上物种逐渐确定某种合适于其环境的物质形态或生物形态。而“贞一”就是这些不同形态的物质或物种在保留其基本形态上的发展和变化。

很可惜,这仅是石景作经过父亲石冲白辗转介绍遗留下的哲思影痕,但即使这样已经让我们感受到其中可能蕴藏的哲学分量,即石醉六确实是在思考宏观的宇宙问题,将不同的星球、生物、世界都纳入考察,而且颇能结合中国传统的哲思资源,譬如这里提到的“一”,无论是万物归一,还是一阳来复,都指向根本的“元一”所在;至于“贞”的概念也很明显,无论是“元亨利贞”,还是“贞下起元”(《易经》),都表明其重要性,又谓:“贞,卜问也。从卜、贝,以为贽。”(东汉许慎《说文解字》)总之,这个以“一”为中心的“创、演、定、贞”过程值得思考,为什么是四步骤?为什么是以一为名?据说石冲白用了近二十年时光“善述”父亲遗稿,所以此书甚至也可视为父子两代之合作,但他将其更名为《大生物学》或《极限实践论》,虽然定有其理由,总体来看这些名称皆不如《一论》更有哲学原创性且具中国文化风骨。

所谓“《一论》就是从最大的时空研究哲学,他扩大到宇宙(空间),到地球万物的演变进化(时间)来说明世界与万物”,至少就层次来说,石醉六的立意是阔大的,他希望能将人伦万物、时空宇宙都囊括在其哲学之内,是具备了建构体系的大志向的。尽管全篇不见,但我们仍可察其草蛇灰线,考其断片残垣,推其逻辑思脉,悟其隐含哲理。

1948 年6 月,石冲白曾追记:“一论发端,在他(指石醉六——笔者注)十五岁时;纲领具备,在三十零岁;四十岁以后,不断充实琢磨,至终不懈。直至临死前一月,犹于日记中以一论系统评杜里舒之生机主义。”如此说来,石醉六早在少年之际即有哲思之发明,甚至是纲领性架构的初设,如此其日后的丰富人生阅历与社会体验,更能不断与其思想相互印证;此外,即说明石醉六对外来思想资源是非常关注的,譬如对于曾来华访问的德国哲学家杜里舒思想的批评,也同样不妨视为与自身“一论”思想的对话。而且就石氏父子的表述来看,他们都是将此“一论哲学”之构建完成视为毕生事业的,石冲白固然是为此放弃了大好前途,即便是石醉六,早在1926 年也发愿称:“以后亦不向政界活动,惟为著作《一论》,尽此区区,此业苟成,亦可谓印一爪痕于地球上。”其时石醉六46 岁,正是黄金年华,在经历过种种忧患坎坷,当然也获得过冠冕荣誉,经见世面之后,乃发此宏愿,可见其作为一个思想者是有其价值选择和特立独行之处的。

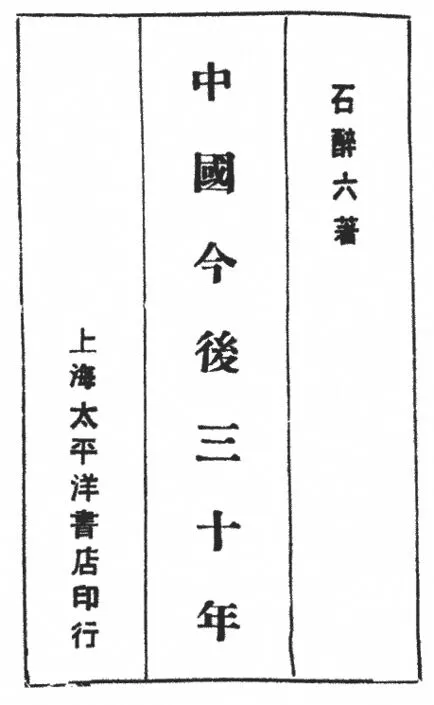

石醉六:《中国今后三十年》

石冲白曾这样较为通俗地解释“一论”的基本定位,即既非唯物、亦非唯心,如此则不妨以第三者理解之,他举例说:“比如一张桌子,我们人类看这也许是一张餐桌,用来吃饭,也可以在上面写字绘画;或许这是一张书桌,用来办公,读书写文章,各有等等功能,但是一只蚂蚁看这种餐桌或书桌,它分辨不了其不同的功能和用途,它只觉得这是一个庞然大物,往上爬很费劲,为什么同样的物体不同的物种认识上就有极大差距,那就是他们各自经历的进化过程不同的缘故,这就是《一论》的认识论,《一论》的实践论。”这个比喻当然是形象的,以不同观察主体的视角来呈现“远近高低各不同”的侨易景观,所以一论名之为一,呈现的却是各种主体的“异质性”面相;不过需要意识到的是,这仅是石冲白的阐释而已,若想深入体会一论思想,仍不妨细读石醉六的各类著述,因其思想已不自觉地在其中有所体现,譬如在知命之年后而作《中国今后三十年》,就很能见出石醉六的心胸远见,可惜的是,他若能活到耄耋之年,尚可目睹中国天翻地覆之后的慷慨形象,可惜未及古稀即远行。

其五兄石武寿作此书之跋文称:“精神萎缩,非即自失其精神也。其因在物质凋敝,此义特精。在都市则发为摩登潮,为贪污化,为汉奸国贼,为刻薄之理知,为勾心斗角之权位夺取,在乡村则发为敲骨打髓,为流亡,为烧杀,为颛蒙迷信,为饿殍道殣,为烟毒麻醉,为四郊荒芜,皆为萎缩以后之畸形百出,殊途同归。……人类奇变绝非嘉言懿行所能化其凶顽,可知挽救之方不在精神,而在物质,所以徒托空言而倡旧德者,适以自暴其愚痴,本未足怪,夫惟物质欲凋敝,而后要求物质之欲望愈卤莽,洋货充斥,职此之由。而其结果则又凋敝之上倍增凋敝,都市苟有所得,而非分挥霍,则容受此最后凋敝者,微乡村其孰能当之?剥极必复,今之乡村亦云极矣,而民族经济乃应运而起,此经济具有现都市沙漠化现乡村灿烂化之伟观,其机括又极微妙而轻利,只在拨动民族意识,一刹那间事耳,而民族意识则有健全运动为其有用之支点,大抵物质以荣养精神之末梢,精神以生产物质之根源,人生一切求诸己而自足,本无待于外,我国家我民族亦何莫不然?”这等思路高屋建瓴,且又立论缜密,非常人可为。石氏兄弟的学养深思如此,当非常人所能及,其家庭熏陶、学识养成、道德砥砺等,恐怕亦为重要因素,值得深究。

需要注意的是,此书原题为《民族的三角体》,显然是有着更为宏大的思考倾向。石醉六特别提出“节制的学艺道德”之概念,他指出:“在节制三角体中,只有军备这一角,范围极其狭小,地位最为尖锐,而且几乎全部都由政府直接负责去养成与使用。一切政府手里的事,还有对外机密关系当然不必在此多说。我现在要谈到民族的自教——这‘节制的学艺道德’了。古来便以教养竝(并)称,民族要求生存,本来得养便够,但人类已进化的今日,凡言生存,都是有些价值的竝(并)行,我民族的文化于世界有其最长远的历史,只是过去的任何荣光,总不能安慰这当前的一切耻辱。”其对于本民族所处的时代语境及其状况显然是极为不满的,但却又能超越出种种的困顿悲凉,努力在自己认定的岗位上去坚守职责,他似乎更多将自己定位在“智识分子”,虽然人数极少,但却“真是无价之宝,因为有了他们,才能使这广大而漆黑的国土上,现出微微的星光,只可惜连这些微光,都是方向错乱得不堪纠诘的”。

作为曾投身革命、锐勇赴义的人物,石醉六对社会生命与思想活动有明确的区分:“外现的活动往往与内在的潜修各不相干,然则我的内在的潜修究竟是些什么,还得要结束的说几句。一切人的一切行为本来都有内在的外现的两方面,只是内在的如果太过于片段或隐微了,与外现的不但保不了平衡,而且始终没有一个独立地位,那就只好付之不议不论。我的生活在三十四岁以前,即第二阶段以前就是这样的光景,我从民国三年(1914)亡命的经验中开始了我的新觉悟,确信我的天赋素质不但不能成一个像样的军人,也不能驰逐在马忌阿维尼的政治活动路上,我实在有探取新的宇宙观及人生观的渴望,至于能不能为将来的民族指示伟大而适应的文化路线,还在所不计。不过我总觉得,这是我民族向前生活下去已经歧路彷徨,而且就要碰壁的一种普遍的呼吁,我就决计以研究哲学创造思想为我三十五岁以后终身的努力。”这段自述对于理解石氏思想和哲学的形成非常重要,因为它表现出石醉六及其所代表的那代精英人物的文化自觉,他否定了自己从戎从政的实践,而且毅然选择相对蹈空的文化路线,尤其是对“宇宙观”“人生观”的追求,具体则落实在“研究哲学”、“创造思想”,立意真不可谓不高;或者更深刻地说,他是走在了“寻道”的路途上。

就石醉六的知识获得与观念变化而言,其对中国传统,尤其是孔子是有一个变化过程的,他说:“我曾把康有为的《孔子改制考》、《春秋董氏学》都作了驳议,不满于今文学派没根据的为孔子捧扬的路线,便刺激了尊孔的旧观念,而起动摇,在喊出‘礼教吃人’、‘打倒孔家店’等口号的共产思想以前早已为孔子捏着一把汗,只是我民族应该如何在文化上得一种适应的蜕换,并不是叫孔子退席,搬上其他民族现成的偶像便可济事的,‘闭门造车,不能合辙’。”这是他所以转向西方,系统研究欧美哲学的重要促因,即首先求之于内在传统,一旦发现此路不通,则毅然别求新声。可以说,石醉六的一生,涉猎的知识范围是非常广泛的,作了两次“汗漫的博而寡要的纵览”,按照他自己的说法:“我们只有拼命的打破自己的固陋,求普遍而安当的援助于全人类之智慧的结果。我又开始作第二次的汗漫的博而寡要的纵览了。这就是民国三年(1914)的春间,我没有人指导也不想要人指导,恐怕将来无成供人嗤笑,当然致力的也就是各种各样的哲学概论、哲学史一类的东西,我颇倾向于威廉·詹孟所领导的实用主义,其后旅居美国研究,更便并泛及美国哲学的各方面,直到民国七年(1918),除补充的参考心理学、论理学两部门的工作外,没有新的长进;七年专攻德国哲学,并且读了各大家的专著,时时练习作哲学思想的习惯,但感到我的自然科学素养太低,常要随时补读参考书,八年九年都不越出这范围;十年以后转入于科学的探讨,并注重社会科学,却对生物学特别有兴味,因之更作进化论的彻底研究,又广涉欧洲哲学之一般,对英法哲学加读了几种专著,开始起草尝试新思想的结构,到十八年欧洲归国期止;十九年以来,颇能以批判的精神对于宇宙间一切事物作扩大的批判,对于一切既存在的哲学作深入的批判,始整理二十年来的积思,名曰‘一论’,分为两部,一为九纲之部,二为方法之部,将次第写出初稿。”由此可见,这部《一论》确实是浸透了他的生命心血的结晶之作。而之所以能完成之,则与其博学通识和善化资源密切相关。

一代哲人的社会理想蓝图

石醉六还提出过“均拓主义”的理念,他强调“最足以使人类有办法”的是“理想主义的共产——均拓主义”,甚至组建了实施均拓主义的团体“丁社”(Teens),社章有八要素:1.研究“一论”的学说;2.私有产通财;3.互助,主张人不自相为敌;4.工艺,各习一工;5.对于政治,常援助均拓主义之近似者派;6.体育,各习一技;7.乡村农民组织;8.工学各半。指导性理论是以“爱”为基的“四线生活”均衡原则,认为“人类之所谓‘无限’,乃是一种‘有限’之无限的进行”;“人性质系教育关系。性善、性恶,皆‘法’之所指,且非‘化’之所出”。这种具体到团体构成的理想主义思想,其实是值得注意的,虽然其并未在思想史或文明史上形成重大影响,但这种体现精英意识的“理想社会”式的蓝图绘制思想仍然是有重要意义的。

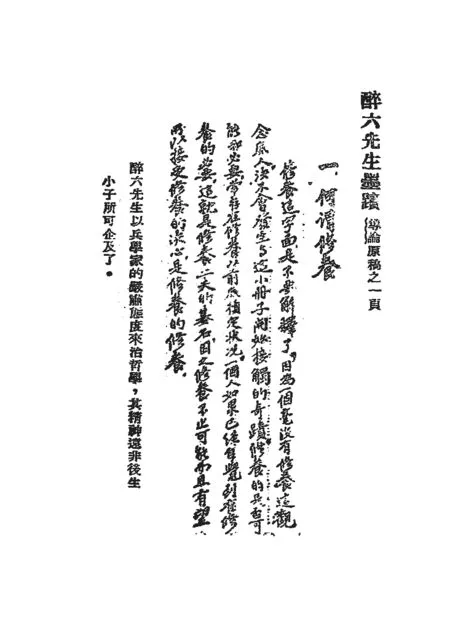

石醉六《修养导论》原稿

石醉六将社会分为个体、集体与总体:“个体是指一个人,他有完全底四线生活,又有完全底一个浑一底具体单位。集体,是指任何社会性底团体,其内容极复杂;但其重要底,究不过是‘内线’和‘内关系’的各种结合,而且必有一个假定底或代表底的浑一底具体单位,以支持其下的一切营为不完全四线生活的集体。总体,是指全人类,但是现在尚无像样底组织。”更重要的是继续探索这三体之间的关系:“生活线的发动机,可以是个体,可以是集体,也可以是总体。无数底散在于时空面上的生活线,是无限又无尽,三体的同体相互,异体相互间的关系,也是无限又无尽。在生活线未得完全统制以前,关系也就无从探索起:今于‘四线生活’的范畴之下,来清算关系的规范,那就若纲在纲,繁复而不纷乱。由此构成社会形态学,也不为难。”这个“四线生活”的概念还是颇有创意的,将其与“三体关联”放置在一起,尤其是“同体相互—异体相互”的内部分野,并指向为一种社会形态学,都是有洞察力与想象力的。不仅如此,他还继续发明了方法论:“这个办法,就是在爱益制照的每一线里,都编入‘自互公创’四种关系。”他具体解释称:“自,是发动生活线的个体,又是一切生活规范的责任者。互,是个体的相互,集体如有机底个体化,也有集体的相互,也有个集交相互,相互方式,或用对称式底,或辐射式底,关系尽管复杂又复杂,但相互只是‘互’,绝不是‘公’。公,确是事实上普必底存在的生活,正因为它是一切个体的私务的遗余。——私务的同类的遗余。无论任何个体,在生活的可能与发展上,绝对不能不保有这样底遗余。一切个体的遗余,堆积起来,凡属同类底,部分类划为‘公务’的对象,仍是各个体间接努力的对象。社会关系愈发达,若干特殊底个体和机构,其努力便愈繁忙。创,是生活线的发动机所做的创造,共同底劳作。一切个体,一般底继承既存在底生活而生活,但同时更应创造新生活。只有创,是时间底关系,与自、互、公都是空间关系底不同。从生活线的过程上看,自,是‘小我’ ;互、公、创,是‘大我’。大我无小我便无根基;小我无大我便无花果。从生活线的现代事实上看,内关系(互、公)是今日社会的中心,而外关系(自、创)却是不免冷静。这与四线的内线外线符合。”如此内分细义、外联延展,就构成了类似几何突破式的概念拓宽,譬如所谓“四线生活”,即以“爱益制照”为原则,他并未一一解释,而是主要举了首字“爱线”的内容:“爱的规范一切的可能,都从‘自爱’出发。单生活现象,就是生命保持、健康等。没有自爱的个体,便没有推爱,互爱、公爱、创爱,都谈不到。‘互爱’,就是夫妇亲子兄弟姐妹朋友的必然关系;‘公爱’,是爱民族,爱国家,并其所属的事和物等;‘创爱’,是为爱线生活创造物质底精神底新生活。”

如此,将“自互公创”“爱益制照”相组合,就形成了所谓的“十六项规范”了,其实类似侨易学的“侨易十六义”,即有十六个概念出现:自爱、自益、自制、自照;互爱、互益、互制、互照;公爱、公益、公制、公照;创爱、创益、创制、创照。但颇有创造性的是,石醉六进一步注意到每个概念的相反面,即:爱—恶、益—乏、制—放、照—昧。如此就继续生出一批概念来:自恶、自乏、自放、自昧;互恶、互乏、互放、互昧;公恶、公乏、公放、公昧;创恶、创乏、创放、创昧。他强调:“这并不就是三十二项。四线上的程度,本是无限底存在,这其间,却以正反的外表关系,决定无限底交错更迭而又繁复底的‘关系丛’。在这样底关系丛中,假使仅仅集合低度向底生活,形成一具体底集体。”

石醉六进一步提出“爱益制照”四线生活作为人类生活之“最高规范”,有两条原则,“一是四线均衡,一是四线流注”。关于“四线均衡”,他举例说道:“例如一个孤儿,(爱线欠缺。)虽然由于他父亲的遗嘱,继承了巨万底财产,(益线特别充实。)但是他从小便濡染了家庭的不良习惯,(照线欠缺。)其后竟致因犯罪,(制线欠缺。)而丧失去了他的一切。这是个彻底四线不均衡的结果。”不过石醉六还是有哲学高度的,他也意识到这种颇显主观性的理论建构的不完满性:“然均衡又自有其程度,最低限底程度,叫做‘人权均衡’,过此以下,便为劣败乃至灭亡的必然途径。其在集体,更有一线不均衡,即决定一切个体四线不均衡的现象。当君权神权混合时代,只有制线特别充实,其他三线,不免限于制线之牺牲品的地位。现在的资本主义底民主政治,正是集体的益线不均衡,因之一切个体的四线,无法获得均衡。人类文化,动辄损失几百种,退延几千年……”在文明史的高度来重审自身的理论假设之长短,显然并未以已有结论为满足,这是石醉六作为哲人的高明之处,因为任何一个哲人、一种体系、一家理论,都有其必知限止之处,而不太可能尽善尽美,甚至是放之四海而皆准。关于“四线流注”,他解释说:“四线既然是浑一底一个单位,而生活线的过程,又是彻始彻终存在于时空面上底。彼一时,此一时,彼一空,此一空,生活线不能同时占有一切时空,四线又不能以何种天然底秩序依次分配于时空,所以不设制限底各种各样相互底流性,就成为普必底生活方法了。”也同样展现出他哲思的飘逸迭出,以及知所收束、识其当止,同时又留有余地的面相。

石醉六对教育是有独到见解的,他认为科举制度“不啻是人生的屠场”,而读书人“迫于衣食,不得不热衷功名,寻求利禄,专为八股文而读书,而任何有用之书一经读者考试化,自然神经麻木,朽腐不堪”,甚至“一入书房,胜似牢狱,突然直接感到无限痛苦”,不得不“承受退化的却为环境上不可抗的压力”。所以,当其1939 年返归桑梓之际,选择毅然办学也就完全在意料之中了,石醉六请林森题写校名“大树小学校”;1943 年筹资建校舍 “弘毅楼”,立石碑为序,亲笔书之:“曾子曰:‘士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?’先哲曾参德不孤,实践其言者为吾徒。”寥寥数言,却清晰地呈现出一代贤哲的气象,即在文化中国的贤哲道统中“继往开来而承命”。

1948 年,石醉六在故乡贡献了他的九年岁月之后病逝,有挽联称誉:“惟大学问,功高心愈下;是真淡泊,身殁道益明。”自然是很有些盖棺论定的高风亮节的美誉之词,但笔者更欣赏的则是这副对联:“学贯中西传《一论》,名成黄蔡并千秋”。后句借重黄兴、蔡锷这样的名流元勋而提升所论对象的历史代入感,原是文人惯技,但我以为推重“一论”则是独具慧眼,因其确实可被认为是有创造性的思想,同时也可见出石醉六的《一论》撰作已是公开的信息,它不仅是一种名山事业,更是一种哲学探索,其意义或许可以与李石曾(1881—1973)之发明“侨学”相提并论,那代精英人物,超脱于功名利禄之上,能在遍历忧患、披荆斩棘之后,体认自然,探索真理,忧思故国,乃能发为独到之思,甚至潜心构筑体系,其求道向真之心,绝不逊于任何学院派的理论家;其对哲思的发覆,则同样可能壁立千仞、立一家之言。我们如何能在前人的肩膀上百尺竿头更进一步,则是时代提出的大命题。而首先则取决于,我们如何善待前贤所留下的精神遗产,打捞其被湮没、尘封甚至毁弃的宝贵思想资源,汲取之,化用之,重烁之,创生之。

抗战时代,石醉六有诗云:“至洁参天本至刚,神州常护土花香。他年史笔毫都赤,不近人间墨点狂。”可见他的旧学与文采也是相当不错的,更能葆有基本的民族赤子之心,具有奉献精神,难能可贵,另一首诗则更显出其胸怀之大与哲思之深:“昂藏天地付醯鸡,小恐终难大恐齐。失处得时成负负,失时得处又凄惨。”这首显然更具备大气象,“昂藏天地”很有顶天立地、心雄万夫的豪情,而在“小恐—大恐”之间的张力持重、对于“得失之间”辩证关系的稳健把握,则更是显得豁达而通透,很具哲人的通达之观。

在后人看来:“石醉六的一生,演绎了一个丰富多彩的多面人生,他是一个军人,衔至中将,他同时又是一个政治家、一个诗人、一个教育家、一个演说家,更难得的是他是一个孤独的、无师自通的哲学家。”这固然是一种后人对祖辈的褒扬和致敬,也确实展现了石醉六作为一代振奇人的多彩多姿之面相。但就学理层面而言,似略觉浅显,作为一代哲人或理论家的石醉六,还有待打捞与发现,其精神遗产仍属民族文化宝库中的“未定物”,值得后来者不得不与之对话。至为遗憾的是,作为哲学家的文本依据《一论》至今不见踪影,也不知尚存于这天地间否。

早在留日时代,曾琦(1892—1951)曾赠诗石醉六:“邵阳一去知音渺,海内何人更识君?蓬岛相逢欣妙契,神州回望欢斜曛。西征异域探玄理,南诏孤军靖敌气。横草功名期晚节,当年靖恪立奇勋。”有附注称:“君曾为蔡松坡参谋长。蔡死后郁郁不得志,予故举左文襄晚年立功之事以勉之。君答予诗云:天地埋忧于我在,万人如海一逢君。已将高咏开愁眼,知欲挥戈挽夕曛。泪尽惺惺十年事,劫方浩浩九边气。但哀心死我何说,破国人才要策勋。盖一血性男子也。”两首诗都堪称佳篇,石醉六的英雄途末,壮志不展的形象固然让人印象深刻,而曾琦则更是能识前辈,高歌击筑亦当慷慨,其诗大有“莫愁前途无知己,天下谁人不识君。”(高适《别董大二首》)的豪情,以左宗棠功业相期许,虽未中言,但石醉六的“一论”创发也何尝不啻是煌煌大业了?好一句“天地埋忧于我在”,与“灵台无计逃神矢”(鲁迅《自题小像》)恰可相映而成,都展现出那代精英人物胸怀天下、横迈古今的气节担当和沉重使命感。而这些,恰恰是我们这个时代所极为缺乏的!

[1]关于石醉六的生平,参见石陶钧词条,陈予欢编著:《中国留学日本陆军士官学校将帅录》,广州出版社2013 年版,第83 页。张步瑜:《石醉六生平述略》,中国人民政治协商会议新邵县委员会文史资料研究委员会编:《新邵文史资料》第1 辑,第150—159 页。张步瑜:《石醉六先生生平事略补记》,中国人民政治协商会议新邵县委员会文史资料研究委员会编:《新邵文史资料》第3 辑,第65—75 页。周少臣主编:《辛亥先驱石醉六》,中国文史出版社2011 年版。肖山河编:《石醉六集》,光明日报出版社2016 年版。石醉六颇多笔名,如醉六、二非、鹃、乙庵、净乐庵主、野兽游戏、神圣囚徒等,参见张步瑜:《石醉六先生生平事略补记》,中国人民政治协商会议新邵县委员会文史资料研究委员会编:《新邵文史资料》第3 辑,第74 页。

[2]石湛白因患有小儿麻痹症,所以未能出外工作。2022 年1 月17 日,本文作者采访石景作。

[3]2022 年1 月17 日,本文作者采访石景作。

[4]蒋作宾1929 年4 月11 日日记,北京师范大学、上海市档案馆编:《蒋作宾日记》,江苏古籍出版社1990 年版,第37 页。

[5]梁龙字云松,一字云从,广东嘉应州(梅州)人。1912 年参加南社,中国同盟会会员。曾就读松口公学,辛亥革命后赴沪,与姚雨平等创办《太平洋报》,后赴英留学,在剑桥大学、爱丁堡大学习法学。曾任职于国民政府外交部系统,曾任驻捷克公使馆代办、罗马尼亚公使、英国代理公使、瑞士公使、捷克公使等。参见张明观、张慎行、张世光编著:《南社社友图像集》,上海人民出版社2019 年版,第543 页。童光旭:《四伯父——童德乾旅外生平点滴》,张梁森编:《蕲春文史资料》第8 辑,第97—99 页。

[6]北京师范大学、上海市档案馆编:《蒋作宾日记》,江苏古籍出版社1990 年版,第37 页注释3、4。在当时的名人录中,则有“石陶钧”词条,称其曾任驻德使馆随员,樊荫南编纂:《当代中国名人录》,良友图书印刷公司1931 年版,第45 页。

[7][8][11][12][13][14][28][29]石醉六:《六十年的我》,石景作主编:《石醉六墨迹诗文选集》,中国社会科学出版社2013 年版,第93—94 页,第95 页,第85页,第79 页,第79—80 页,第80 页,第105 页,第105—106 页。

[9] 《驻德公使蒋作宾参观西门子总厂摄影》,《申报》1929 年11 月2 日,第14 版,第20336 期。

[10][23]尹树田、陈吉星:《忧国志士石醉六》,刘维瑶主编:《古今中外宝庆人》上册,岳麓书社2005 年版,第295 页,第300 页。

[15]按照胡适的说法:“我们赤裸裸的叙述我们少年时代的琐碎生活,为的是希望社会上做过一番事业的人也会赤裸裸的记载他们的生活,给史家做材料,给文学开生路。”《自序》(1933 年),胡适:《四十自述》(汉英对照),外语教学与研究出版社2016 年版,第iii 页。

[16][17][18][21][49]《后记:石醉六其人及其哲学遗著〈一论〉》,石景作主编:《石醉六墨迹诗文选集》,中国社会科学出版社2013年版,第137页,第138页,第139 页,第138 页,第136 页。

[19][20]转引自张步瑜:《石醉六先生生平事略补记》,中国人民政治协商会议新邵县委员会文史资料研究委员会编:《新邵文史资料》 第3 辑,第72 页,第72 页。

[22]石武寿:《中国今后三十年跋尾》,石醉六:《中国今后三十年》,上海太平洋书店1932 年版,第3—4 页。晚年时石武寿和石醉六住在一个院子,因其无后嗣而过继石冲白给他,但实际上仍是石醉六抚养。2022 年1 月17 日,本文作者采访石景作。

[24][25][26]石醉六:《中国今后三十年》,上海太平洋书店1932年版,第122—123页,第123页,第124页。

[27]石醉六:《六十年的我》,石景作主编:《石醉六墨迹诗文选集》,中国社会科学出版社2013 年版,第105 页。马忌阿维尼应即马基雅维利(Niccolò Machiavelli,1469—1527),意大利政治思想家,主张为达到目的可不择手段,著有《君主论》《论李维》《论战争艺术》《佛罗伦萨史》等。

[30]尹树田、陈吉星:《忧国志士石醉六》,刘维瑶主编:《古今中外宝庆人》上册,岳麓书社2005 年版,第299 页。参见《石醉六思想要义》,石景作主编:《石醉六墨迹诗文选集》,中国社会科学出版社2013 年版,第136 页。

[31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41]石醉六:《修养导论》,中央日报营业处1941 年版,第16 页,第16—17 页,第17 页,第17 页,第17—18 页,第18 页,第18 页,第18 页,第19 页,第19—20 页,第20 页。

[42]转引自张步瑜:《石醉六生平述略》,中国人民政治协商会议新邵县委员会文史资料研究委员会编:《新邵文史资料》第1 辑,第160 页。

[43]刘伯禄:《石醉六先生晚年办学片段》,中国人民政治协商会议新邵县委员会文史资料研究委员会编:《新邵文史资料》第1 辑,第161 页。参见张绍棠:《石醉六先生的晚年》,中国人民政治协商会议邵阳市委员会文史资料研究委员会编:《邵阳市文史资料》第10 辑,第100—103 页。

[44][45]陈球:《石醉六先生的追悼大会》,中国人民政治协商会议新邵县委员会文史资料研究委员会编:《新邵文史资料》第3 辑,第76 页,第76 页。

[46]李石曾撰有《侨学发凡》一文,称发明一种新的学问为“侨学”:“侨学为研究迁移、升高、进步的学问”;“侨学是一种科学,研究在移动中的若干生物,从此一地到彼一地,或从几个处所到另一个处所;研究他们的一切关系上与活动上所表示的一切现象”。《侨学发凡》(1942 年),参见中国国民党中央委员会党史委员会编:《李石曾先生文集》上册,1980 年版,第296、332 页。参见吴剑文:《一次未完成的哲学发明:民国学人李石曾及其侨学》,《上海文化》2019 年第7 期。

[47]石醉六:《石醉六抗战诗选(九首)》(曙湘收集)之《血战四首:一、圣血》,湖南省新邵县政协文史委员会编:《新邵文史》第7 辑,第27 页。

[48]石醉六:《博浪沙之锥与慕尼黑之弹》,石景作主编:《石醉六墨迹诗文选集》,中国社会科学出版社2013 年版,第112 页。

[50][51]曾琦:《诗:乙丙之际杂诗:东京赠石醉六少将》,《学艺》 1923 年第5卷第4期,第5—6页,第6页。