税收政策激励与企业风险承担*

——基于固定资产加速折旧政策的微观经验证据

赵 灿 刘啟仁 袁 劲

(广州大学经济与统计学院 广东广州 510006)

一、引 言

在经济下行压力加大的背景下,中美经贸摩擦及新冠疫情全球蔓延进一步增加了经济不稳定和不确定性。不稳定的市场环境直接导致企业的避险情绪和动机大幅增强,使得企业会选择牺牲未来的长期利润以维持生存,特别是放弃那些预期回报高但周期较长的风险性项目。然而,一味地投资于安全但生产率较低的资产,一方面虽然有助于规避风险,但会导致投资结构过于单一以及资产配置不合理,反而会加剧风险发生的可能性,并减弱未来的风险承担能力;另一方面导致无法将资金配置至生产率最高的项目,这会内生地降低生产率,甚至可能会陷入“生产率低端锁定” 困局,不利于经济的长期发展(Acemoglu 和Zilibotti,1997)。相比于低风险项目,高风险项目能够为企业带来更高的投资回报和更多价值提升的机会,有助于提升企业经济效益及实现企业价值最大化,进而促进整个社会的生产率提升和经济增长(John 等,2008)。

当前,在货币政策和财政政策可调整空间有限的情况下,税收政策作为有效补偿企业投资活动外部性的重要激励政策,旨在通过降低企业税费负担,缓解企业资金压力,进而增强企业再投资和风险承担的能力,成为当前政府提振企业信心、帮助企业摆脱困境的有力工具。然而,在经济新常态的背景下,财政收入增速下降也已成为新常态,维持财政收入稳定增长、保障财政收支平衡成为当前财政工作的重要任务,而直接减免税额、财政补贴等无偿转移资金的直接方法无疑会加剧财政收支压力。那么,应如何协调税收激励政策与财政收支平衡问题? 相比于直接优惠方式,固定资产加速折旧政策通过调整计提折旧方法以延迟纳税义务发生时间,相当于为企业提供一笔“无息贷款” (赵灿和刘啟仁,2021),从而可以增加企业的可用资金。但是,加速折旧政策并没有改变固定资产折旧总额和应纳税所得额,也没有在总量上降低国家税收,是一项“减税不减收” 的优惠政策,故成为当前供给侧结构性改革的重要减税措施。

已有研究表明,固定资产加速折旧政策确实显著促进了试点企业的固定资产投资(刘啟仁等,2019)。风险选择是企业投资过程中的一项重要决策(余明桂等,2013a),那么,一个重要的问题是,加速折旧政策在激励企业进行固定资产投资的过程中,是否会影响其对风险性投资项目的选择呢? 风险承担行为是一项资源消耗性活动,需要足够资源的支持(张敏等,2015),而已有研究也表明企业的资金持有量会直接影响企业对风险性投资项目的决策(毛其淋和许家云,2016)。在此逻辑下,一方面,加速折旧通过缓解资金流出速度,为企业提供一笔无息贷款,有助于增强企业的投资积极性与投资风险偏好,从而直接影响企业对风险性投资项目的选择;另一方面,加快折旧费用转为成本的速度,有助于加速资金的回收,分散和降低了企业投资的风险,进而提高企业进行风险投资的意愿。从长期来看,加速折旧政策能够通过促进高端设备的更新带动企业生产效率提升和产品技术升级,并获得市场势力和超额利润,从而进一步增强企业承担风险的能力。

然而,现有研究并没有针对这一问题提供直接的经验证据。据此,本文将2014 年固定资产加速折旧政策出台视为一项拟自然实验,基于2010—2017 年中国A 股上市公司数据并利用双重差分法试图提供加速折旧政策影响企业风险承担的证据,进而拓展企业风险承担的研究视角。研究发现,固定资产加速折旧政策对企业风险承担水平确实具有显著促进效应,而且这一研究结果通过了一系列的稳健性检验。进一步研究发现,固定资产加速折旧政策能够缓解融资约束进而增强资本投资及研发创新投资等活动,提升企业风险承担水平。此外,税收激励政策对企业风险承担水平的促进效应还会受到企业外部环境的影响。

二、文献综述

与本文直接相关的一支文献是研究固定资产加速折旧政策对企业经营决策或绩效的影响。现有研究主要从企业固定资产投资(刘啟仁等,2019)、研发创新(林志帆和刘诗源,2022)、人力资本升级(刘啟仁和赵灿,2020)、资本劳动比(李建强和赵西亮,2021)、内部收入不平等(张克中等,2021)、劳动力就业(肖人瑞等,2021;谢申祥和王晖,2021)、国际化行为(赵灿和刘啟仁,2021) 等方面评估固定资产加速折旧政策的效果,但鲜有文献以更深入的视角研究该项税收激励政策对企业风险承担水平的影响。此外,在所得税政策领域,还有一部分文献聚焦于创业投资税收优惠政策。比如,彭涛等(2021) 基于风险投资企业的投资交易数据研究发现,投资抵扣税收优惠有助于激励风险投资基金加大对初创科技型企业的投资规模。这类文献可以为本文研究提供相关文献支撑,但本文所关注的固定资产加速折旧政策是否以及如何影响企业风险承担行为仍有待深入考察。

与本文紧密相关的另一支文献则是研究企业风险承担水平的影响因素。实际上,当前针对企业风险承担水平影响因素的研究比较丰富,大致可分为基于企业内部环境和基于企业外部环境两大类。在企业内部环境方面,学者主要从企业所有权结构(李文贵和余明桂,2012;Boubakri 等,2013)、管理者特征(余明桂等,2013b;Serfling,2014;Faccio 等,2016;何瑛等,2019)、公司治理(Coles 等,2006;Kini 和Williams,2012)等方面进行研究。在企业外部环境方面,已有文献大多围绕投资者或债权人保护制度(John 等,2008;Acharya 等,2011)、契约和产权制度(杨瑞龙等,2017)、市场化进程(李文贵和余明桂,2012)、政策不确定性(钱先航和徐业坤,2014)、社会网络(张敏等,2015)、文化(Hilary 和Hui,2009;Li 等,2013;金智等,2017)、数字经济(马连福和杜善重;2021) 等视角展开研究。尽管企业风险承担水平的影响因素已经得到较多学者的关注,但是鲜有文献从税制改革视角展开相关研究。

那么,作为缓解企业资金压力的一种重要替代资金来源以及具有较强导向性的国家宏观调控工具,固定资产加速折旧政策是否会促进企业风险承担水平的提升呢? 既有研究尚未针对这一问题给出明确的答案,有鉴于此,本文基于固定资产加速折旧政策背景,试图对这一问题展开研究。本文的边际贡献可能体现在如下几个方面: 首先,区别于已有文献主要聚焦于企业固定资产投资、全要素生产率以及研发创新等视角,本文从投资决策中的风险承担视角深入检验加速折旧政策的微观主体效应,丰富和拓展了税收激励政策评估的研究文献,与此同时,还为深入理解企业风险承担水平变动提供新的思路和证据。其次,本文以固定资产加速折旧政策为外生冲击,利用2010—2017 年的中国A 股上市公司为研究样本,在准自然实验框架下检验加速折旧政策对企业风险承担水平的影响,较好地解决了税收政策评估的内生性问题。最后,加速折旧政策是当前供给侧结构性改革的重要减税措施,风险承担是企业长期发展和保持未来盈利能力的重要动力源泉,本文的研究结论不仅有助于客观评估加速折旧政策的微观影响,还为后续有效利用税收政策提振企业经营者的投资信心、激活经济增长活力提供有益的政策启示。

三、制度背景与研究假说

(一) 制度背景

近年来,中国经济发展步入新阶段,经济增速逐渐放缓,企业发展也遭遇瓶颈,资金紧张问题日益突出。在此背景下,中国政府先后出台了一系列税收优惠政策,旨在通过减轻税费负担,为企业注入流动性,加快企业设备更新,增强经济发展后劲和活力。2014 年10 月20 日,财政部和国家税务总局联合发布《关于完善增定资产加速折旧企业所得税政策的通知》,允许来自生物药品制造业,专用设备制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业以及信息传输、软件和信息技术服务业等六大行业的企业按照双倍余额递减法、年数总和法或者缩短折旧年限对自2014 年1 月1 日后新购进的固定资产进行加速折旧。

由于固定资产在投资初期的效率和使用程度较高,磨损程度较快,所创收入也比较高,采用直线法计提折旧一方面不符合收入与费用配比的原则,另一方面会导致固定资产的折旧速度慢、更新周期长,从而阻碍企业的设备更新和生产效率的提升。由于固定资产加速折旧具有“税收挡板” 的作用,相比之下,采用加速折旧方法对固定资产计提折旧更加符合收入与费用配比原则,而且可以加快折旧的速度,帮助企业快速收回投资资金,相当于为企业提供一笔无息贷款,缓解企业资金压力。此外,由于货币资金具有时间价值,加速折旧法还可以使企业获得延迟缴纳税款的时间价值,进一步增强企业在投资过程中选择风险性项目能力,进而提升企业风险承担水平。

从不同折旧方法下固定资产投资对应的税收优惠率及相应的最大差距可以看出,对于任一类型固定资产,采用直线法计提折旧所享受的税收优惠率均低于其他三种加速折旧方法。而且,对于短期类型固定资产,如3 年折旧年限类固定资产和4 年折旧年限类固定资产,采用双倍余额递减法所享受的税收优惠率最高;对于长期类型固定资产,如10 年折旧年限类固定资产和20 年折旧年限类固定资产,采用缩短年限法所享受的税收优惠率最高。在此基础上,本文进一步计算了加速折旧法的最大税收优惠率与直线法税收优惠率的差值,即政策带来的额外税收优惠率。通过比较可以看出,上述差异在长期类型固定资产之间最为明显,高达3.5 个百分点,说明相比于直线法,固定资产折旧年限越长,加速折旧法使得企业所享受的额外税收优惠越大。总之,加速折旧政策可以为试点企业带来较大的额外税收优惠,这为本文在自然实验的框架下进行税收激励政策评估提供了难得的机会。

(二) 研究假说

那么,加速折旧政策是否会影响企业风险承担水平呢? 本文认为,加速折旧政策可通过如下两个重要方面影响企业风险承担水平。第一,加速折旧政策通过缓解融资约束促进企业风险承担水平的提升。风险承担行为是一项资源消耗性活动,需要足够资源的支持(张敏等,2015),已有研究也表明企业的资金状况会直接影响企业对风险性投资项目的决策,一般来说,风险性越高的投资对资金的需求越大(毛其淋和许家云,2016)。加速折旧政策可以通过延迟纳税义务发生时间的方式减缓企业资金流出速度,相当于为企业提供一笔无息贷款,并使其获得资金的时间价值,从而增加企业的可用资金,有助于缓解企业的融资约束(赵灿和刘啟仁,2021)。张克中等(2021) 发现,加速折旧政策使得企业所得税降低了5.4%左右,相当于900 万元的税收费用,占净利润大约6%。另外,加速折旧政策通过加快折旧费用转为成本的速度加速资金的回笼,本身也分散和降低了企业投资的风险,从而进一步提高企业进行风险投资的意愿。由此可见,加速折旧政策可以缓解融资约束,影响企业的风险选择及相应的风险承担水平。

第二,加速折旧政策通过激励企业进行资本投资与研发创新等风险投资活动,带来企业风险承担水平的提升。固定资产加速折旧政策并不是总括性的政策,而是一项具有明显资本偏向的税收政策(李建强和赵西亮,2021)。从本质上来讲,加速折旧政策的初衷就是有针对性地激发和调动企业再投资和研发创新的积极性,促进企业设备更新和技术升级。既有研究表明,加速折旧政策确实能够促进企业资本投资(刘啟仁等,2019);林志帆和刘诗源(2022) 也发现,加速折旧政策还可以促进企业的研发投入和创新产出,而资本投资和研发创新是企业风险承担的重要表现形式(周泽将等,2019)。此外,从长期来看,加速折旧政策通过促进资本深化带动企业生产效率提升(李建强和赵西亮,2021),进而增强企业承担风险的能力。本文认为,加速折旧政策可能通过促进资本投资和研发创新等风险活动提升企业风险承担水平。

基于上述分析,本文提出如下待检验的核心研究假说。

假说1: 固定资产加速折旧政策可以促进企业风险承担水平的提升。

假说2: 固定资产加速折旧政策有助于缓解融资约束、增强风险投资活动进而促进企业风险承担水平的提升。

四、研究设计

(一) 计量模型设定

为了有效识别税收激励对企业风险承担水平的因果影响,本文将2014 年固定资产加速折旧政策视为一项拟自然实验。如前所述,2014 年加速折旧政策仅允许六大试点行业的企业进行加速折旧,从而在截面维度和时间维度形成双重差异。鉴于此,本文以2014年固定资产加速折旧政策作为政策冲击,在自然实验的框架下,利用双重差分法检验税收政策激励对企业风险承担的因果影响,从而有效解决了税收政策评估时可能存在的内生性问题。双重差分法的具体模型设定如下:

其中,、、、分别表示企业、行业、省份和年份, RiskT表示企业在年的风险承担水平。 Treat表示行业虚拟变量,当企业属于六大试点行业,则将其定义为处理组, Treat=1;否则,将其定义为对照组, Treat=0。 Post表示时间虚拟变量,在政策实施前(即2014 年之前), Post=0;在政策实施后(即2014 年及以后), Post=1。交互项Treat×Post估计系数反映了加速折旧政策对试点企业风险承担水平的影响程度,若显著为正,则表示2014 年税收激励确实有利于提升企业的风险承担水平。 Controls表示多个维度的企业特征,包括企业规模()、年龄()、生产率()、现金流()、成长性()、盈利能力()、净资产收益率()、资产负债率() 等。 λ为企业固定效应, λ为年份固定效应, λ为省份×年份固定效应。 ε为随机扰动项,标准误聚类至企业层面。

(二) 数据来源和处理

本文所用数据主要为同花顺数据库(iFinD) 和万得数据库(Wind) 提供的2010—2019 年中国A 股上市公司的财务数据。上述两个数据库可以提供指标完备且更新及时的微观企业数据,在很大程度上缓解了以往微观数据的不可获得性和样本跨度的有限性。由于本文以3 年为一个观测时段计算企业风险承担水平,所以研究样本中实际样本期间为2010—2017 年。本文对原始数据进行如下清洗和筛选: 由于金融类公司的会计准则和风险承担行为与一般企业有所不同,所以剔除金融类公司样本;剔除上市时间晚于政策实施年份(即2014 年) 的样本;剔除样本期间内处于ST 和*ST 状态的公司;为降低异常值对后续回归结果的影响,对除企业年龄() 以外的其他所有连续变量进行1%的缩尾处理。

(三) 变量说明①变量描述性统计结果请见《经济科学》 官网“附录与扩展” 中表A1。

(1) 试点行业(Treat)。参照国家税务总局于2014 年发布的《关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告》 的规定,6 个试点行业为生物药品制造业(276),专用设备制造业(35),铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(37),计算机、通信和其他电子设备制造业(39),仪器仪表制造业(40),信息传输、软件和信息技术服务业(I) 等。因此,本文将6 个试点行业的企业视为处理组,将样本中非试点行业的企业视为对照组。

(2) 被解释变量。本文采用盈利波动性表示企业风险承担水平(RiskT)。企业的风险承担水平体现了企业在投资决策过程中的风险倾向和偏好,一般情况下企业在投资决策中倾向于承担的风险性投资项目越多,该企业的风险承担水平越高,进而表现为企业未来收益的波动性越高。以往文献通常采用盈利波动性(John 等,2008;余明桂等,2013a;毛其淋和许家云,2016;杨瑞龙等,2017) 或者股票回报率波动性(张敏等,2015) 进行衡量,然而股票市场的波动程度往往较大,相对而言盈利波动性的应用更加广泛。据此,遵循已有文献的常见做法,本文主要采用盈利波动性衡量企业风险承担水平。

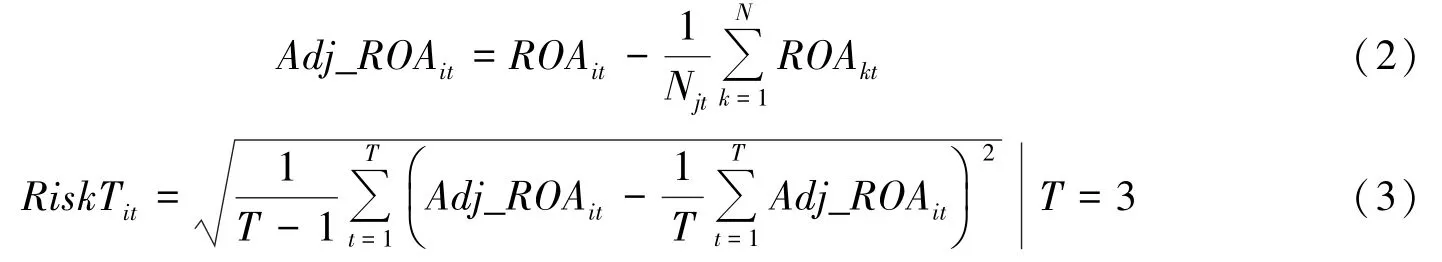

具体而言,本文首先根据息税前利润与期末总资产的比率计算企业层面的总资产收益率(ROA);然后,将ROA减去2 位码行业均值进行去均值处理以消除行业因素的干扰,进而得到经行业调整后的_(余明桂等,2013a),如式(2) 所示;最后,本文以每3 年(,+1,+2) 为一个观测时段,按照式(3) 的方法滚动计算_的标准差,最终获得以盈利波动性衡量的企业风险承担水平(RiskT)。

其中,和分别表示企业和行业,表示行业内企业数量,表示行业内第家企业。

(3) 控制变量(Controls)。企业规模(),采用企业总资产自然对数进行衡量;企业生产率(),利用Levinsohn-Petrin 方法(简称LP 法) 估计得到的全要素生产率进行衡量;企业年龄(),根据相应年份减去企业成立年份的值进行衡量;企业现金流(),定义为当期经营活动产生的现金流量净额与期初固定资产净值的比值;企业成长性(),以营业收入的年增长率进行表示;盈利能力(),采用营业利润与营业总收入的比值进行衡量;净资产收益率(),根据归属母公司股东净利润与加权平均归属母公司股东的权益的比值进行计算;资产负债率(),以负债总额与资产总额的比值进行衡量;股权结构采用前十大股东持股比例(10) 表示。

五、实证结果与分析

(一) 基准回归

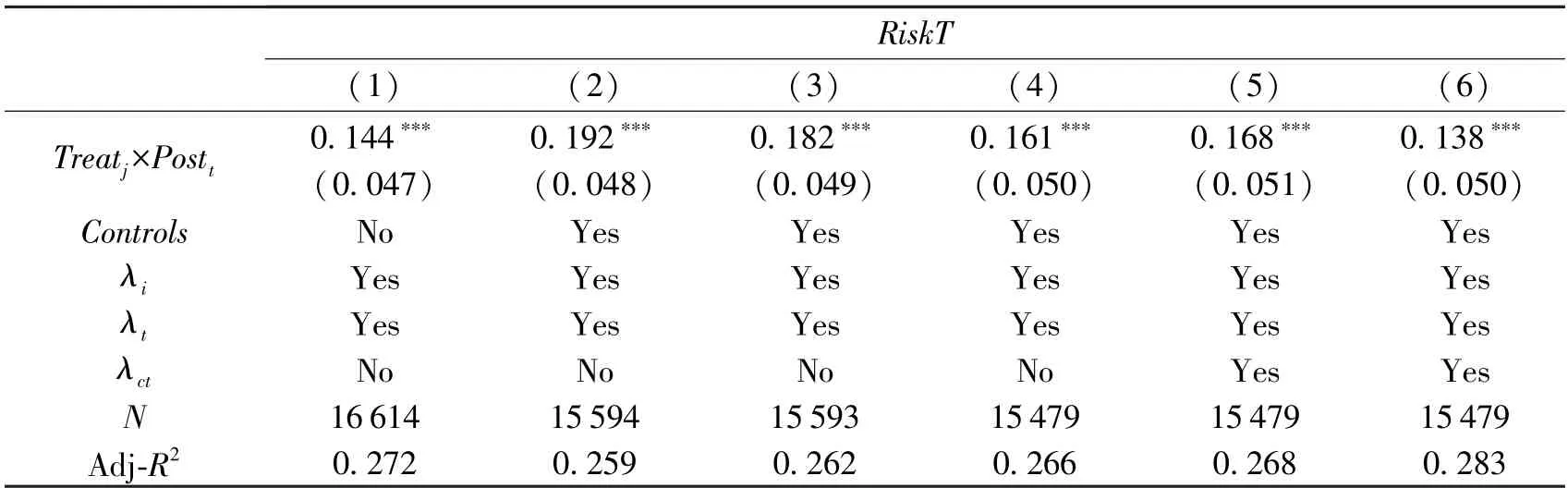

基于式(1),我们对税收激励与企业风险承担水平二者之间的关系进行了实证检验,结果如表1 所示。其中,第(1) 列仅控制了企业固定效应和年份固定效应,且没有纳入任一企业特征变量。在此基础上,本文在回归中依次纳入表征企业特征的控制变量。具体而言,第(2) 列纳入企业规模()、企业年龄() 和生产率(),第(3) 列进一步加入现金流 ()、成长性 ()、盈利能力 ()、净资产收益率() 和资产负债率(),第(4) 列控制了企业的股权集中度(10)。为了剔除宏观经济因素对估计结果的干扰,第(5) 列进一步纳入省份×年份固定效应以吸收省份层面的时间趋势。如第(5) 列完整回归结果所示, Treat×Post的估计系数显著为正,表明在控制相关固定效应与企业特征变量后,处理组风险承担水平的增长幅度依然要高于对照组,说明固定资产加速折旧政策对企业风险承担水平确实具有显著的促进效应,假说1 得到支持。此外,考虑到企业特征变量与风险承担水平之间可能存在非线性关系,本文进一步在第(6) 列纳入企业特征变量的四阶多项式。结果显示,核心交互项系数依然显著为正,进一步支持了税收激励对企业风险承担水平的正向影响,也初步反映了基准回归的稳健性。

表1 基准回归结果

(二) 稳健性检验

1.平行趋势检验

利用双重差分法有效识别税收激励对企业风险承担影响效应的关键在于处理组和对照组的风险承担水平在政策实施之前满足平行趋势假设。因此,为了检验双重差分法的关键识别条件是否得到满足,本文借鉴事件研究法的思想构建如下计量模型:

其中, Year为年份虚拟变量,在相应年Year取值为1,否则取0,其余变量同式(1)。本文采用2010 年为基准年份,所以式(5) 并未包含交互项。在政策实施前,估计系数β趋于0,即估计系数、与并没有显著异于0,表明在加速折旧政策实施之前,处理组与对照组之间的风险承担水平变化趋势并没有明显差异,即平行趋势假设成立。在加速折旧政策实施之后,95%的置信区间并没有包含0 值,估计系数、与显著异于0 且均为正,说明2014 年加速折旧政策显著促进了试点企业风险承担水平的提升。

除此之外,本文还从多个维度对平行趋势假设进行检验。首先,考虑到固定资产加速折旧政策的出台可能会具有一定的行业针对性,会使得企业预期到该项激励政策的出台而提前做出相应改变,这种潜在的预期效应会破坏平行趋势假设,进而影响估计结果的有效性(刘啟仁等,2019)。针对这一点,本文人为地将加速折旧政策提前至2012 年和2013 年来作进一步稳健性检验。结果显示,两个新交互项的估计系数均不显著,而原双重差分项Treat×Post的估计系数依然显著为正,说明处理组样本并不存在明显的预期效应并因而影响平行趋势假设。为了更为干净地排除预期效应的影响,本文进一步剔除政策实施前一年(即2013 年) 的样本进行重新检验。核心解释变量Treat×Post的系数符号和显著性与前文基准回归结果保持一致,再次表明潜在的预期效应并不会对平行趋势假设以及前文回归结果带来实质性影响。出于稳健性的考虑,本文进一步基于政策实施前(即2010—2013 年) 样本进行了安慰剂检验。假设2012 年为政策实施年份,如若处理组和对照组满足事前平行趋势假设,而事后分化趋势确实是由加速折旧政策所引起,则安慰剂检验的交互项估计系数应该不显著。检验结果正如我们所预期,核心交互项的估计系数并不显著,说明在加速折旧政策实施之前,处理组和对照组之间的变化趋势保持一致,意味着二者的变化趋势是在政策实施之后才开始产生分化,进一步支持了本文的基准结论。

2.剔除混杂效应的干扰

首先,东北三省(即黑龙江省、辽宁省和吉林省) 在2004 年试点实施了增值税转型改革和固定资产加速折旧政策,若政策的长期影响仍然存在,那么本文估计结果可能包含了这两项税收政策的影响。为了剔除相似政策的干扰,本文将来自东北三省的企业样本从现有研究样本剔除进行重新检验。其次,在2015 年,财政部和国家税务总局将加速折旧政策的实施范围进一步扩大至轻工、纺织、机械、汽车等四个领域重点行业,而这一实施范围的扩大也可能对本文的估计结果产生干扰。借鉴刘啟仁等(2019) 的做法,本文进一步纳入新交互项(×) 以及剔除新增四个领域的企业样本来控制2015 年的政策影响,进而较为干净地识别2014 年加速折旧政策的影响。为了更为充分地利用税收政策的冲击,本文进一步通过构建渐进性双重差分模型进行识别。回归结果显示,核心解释变量的估计系数依然显著为正,与前文研究结果保持一致。

此外,2019 年加速折旧政策实施范围进一步扩大至全部制造业与信息传输、软件和信息技术服务业,尽管回归过程中的实际样本期间为2010—2017 年,但由于以每3 年(,+1,+2) 为一个观测时段滚动计算风险承担水平,所以2017 年企业风险承担水平还有可能受到 2019 年政策的影响。为此,本文进一步将2017 年样本删掉,仅基于2010—2016 年样本进行重新回归。最后,由于盈利波动性通过滚动计算方式而得,部分年份的指标计算同时涉及政策前和政策后数据,进而可能对回归结果产生干扰。本文进一步删除同时涉及政策前和政策后数据的样本进行重新检验,即2012—2013 年的样本。结果显示,核心解释变量的估计系数没有发生实质性改变,说明这一潜在干扰并不会对回归结果带来实质性影响。

3.倾向得分匹配—双重差分法(PSM-DID) 估计

为了尽可能降低系统性选择偏差,使得实证设定更加接近“自然实验”,本文进一步采用倾向得分匹配—双重差分法(PSM-DID) 进行检验。首先,本文选取企业规模()、企业年龄()、生产率()、现金流()、成长性()、盈利能力()、净资产收益率()、股权集中度(10) 作为匹配变量;然后,利用Probit 模型估计样本的倾向得分值;进一步地,本文按照倾向得分值对样本进行无放回、一对一的最近邻匹配(nearest-neighbour matching),进而为处理组筛选出尽可能相似的对照组,并剔除未能成功匹配的样本。在此基础上,本文基于由处理组和成功匹配的对照组构成的样本进行双重差分估计。可以看出,核心解释变量依然显著为正,这一结果可以缓解对系统性选择偏差的担忧。

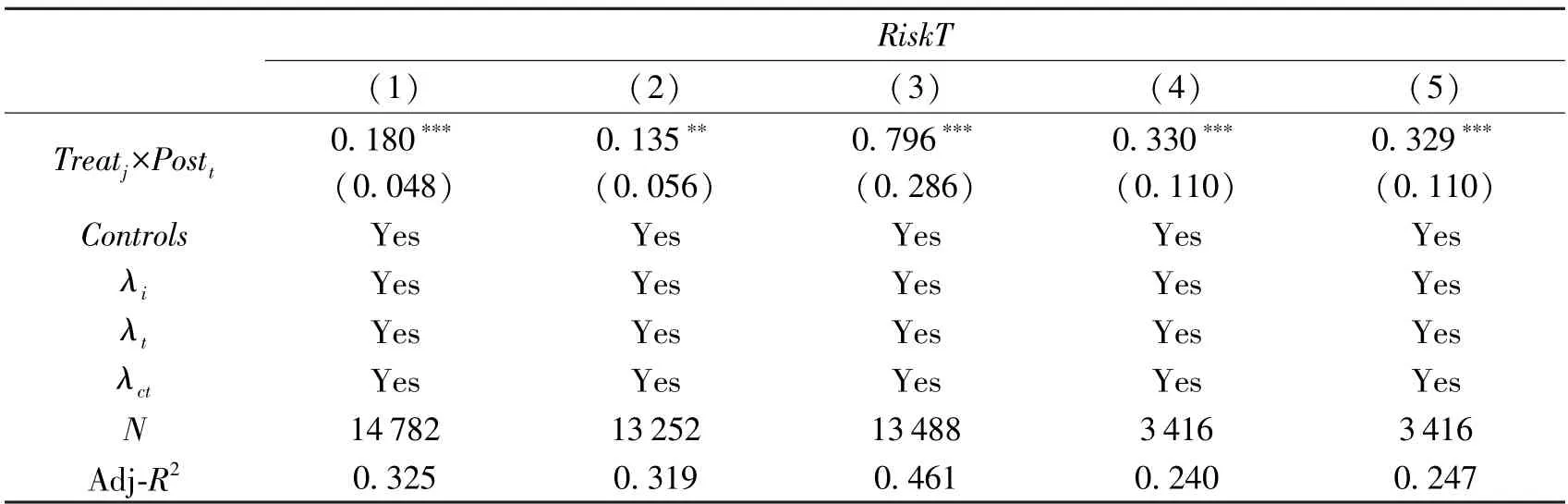

4.被解释变量的替代衡量指标

为验证研究结论的稳健性,本文还采用多个替代指标衡量企业风险承担水平。具体做法是,表2 第(1) 列采用经4 位码行业调整的_计算盈利波动性;第(2) 列以每3 年(-1,-2,) 为一个观测时段计算盈利波动性;第(3) 列改变观测窗口期长度,以每4 年(,+1,+2,+3) 为一个观测时段进行滚动计算;第(4) 列参考余明桂等(2013a) 的做法,分别计算政策实施之前的观测时段(2010—2013 年) 和政策实施之后的观测时段(2015—2017 年) 的风险承担水平,采用两期双重差分法进行实证检验,控制变量取相应观测时段的第一年期末值;第(5) 列计算相应观测时段的极差。如表2 回归结果所示,在采用不同替代衡量指标的情况下,核心交互项的估计系数均显著为正,再次支持了税收政策激励显著促进企业风险承担水平提升的结论。

表2 被解释变量替代衡量指标的回归结果

六、进一步讨论

(一) 缓解融资约束机制检验

如前所述,企业的资金状况会直接影响企业对风险性投资项目的决策(毛其淋和许家云,2016),当企业面临融资约束较高时,管理层的投资决策会更加谨慎,进而使得企业风险承担水平较低;而加速折旧政策通过延迟纳税义务发生方式减缓企业资金流出速度,相当于为企业提供一笔无息贷款,有助于缓解企业的融资约束(赵灿和刘啟仁,2021)。按照这一思路,加速折旧政策对融资约束较高企业的风险承担提升作用更明显。鉴于此,本文根据事前(2013 年) 融资约束程度将样本分为融资约束较高企业和融资约束较低企业进行分组检验,分组临界值为中位数,其中,融资约束程度采用KZ 指数进行衡量。相比于融资约束较低企业,加速折旧政策对融资约束较高企业的促进作用更加明显,说明加速折旧政策有助于缓解融资约束进而促进企业风险承担水平的提升。进一步地,本文还根据事前现金流状况将样本分为现金流较宽松企业和现金流较紧张企业进行检验以说明无息贷款的重要性。相对于现金流较宽松企业,加速折旧政策对现金流较紧张企业的风险承担提升效应更明显,研究假说2 得到支持。

(二) 企业风险承担的表现形式

风险承担水平反映了企业在投资决策过程中的风险偏好和对风险性投资项目的选择,企业承担的风险性投资项目越多,其风险承担水平越高。风险性投资活动主要表现为资本投资和研发创新投资,本文主要从这两个方面展开进一步研究。

在资本投资方面,本文构建固定资产投资()、资本性支出() 和并购投资() 三个指标衡量企业的资本投资水平。其中,固定资产投资() 采用本期新增固定资产的自然对数表示,资本性支出() 采用购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金的自然对数表示,而并购投资() 采用年度并购金额总和的自然对数表示。结果显示,核心解释变量的估计系数均显著为正,表明税收激励政策从固定资产投资、资本性支出和并购投资三个方面提高了试点企业的资本投资水平,进而提升了试点企业的风险承担水平。

在研发创新方面,由于研发创新具有投资周期长、风险高的特征,使得创新产出呈现出高度不确定性,进而表现为较高的风险承担水平。本文进一步从研发投入和研发产出两方面检验税收激励政策是否促使企业进行更多的研发创新投资。其中,研发投入强度() 采用当年研发支出占总资产的比重进行衡量,研发产出() 采用当年专利申请总量的自然对数衡量。结果显示,与非试点企业相比,试点企业的研发投入强度和研发产出得到显著提高。通过细分专利类型进行检验可以发现,税收激励政策主要对创新成分较高的发明专利() 具有显著的正向影响,而对创新成分较低的实用新型专利() 的影响并不显著。这说明受税收政策的激励,企业会倾向投资于创新成分更高且风险更高的研发创新活动,进而提升企业风险承担水平,研究假说2 得到进一步支持。

(三) 外部环境的影响

税收政策的激励作用通常会受到外部环境的影响,而良好的外部环境是税收政策有效实施的重要外在条件。由于地理、历史、经济政策等因素,不同地区之间的外部环境存在较大差异,进而税收激励政策的实施效果在不同地区间存在差异。据此,本文从市场化程度、经济发展水平与税收努力程度三个方面考察外部环境的影响。

(1) 市场化程度。市场化是衡量地区经济、制度和法律等外部环境的综合指标,参考以往文献的通常做法,本文采用《中国分省份市场化指数报告(2016) 》 中的市场化指数衡量地区市场化程度。然后,根据各地区政策实施前(2013 年) 的市场化水平将样本分为市场化程度较高和市场化程度较低两类子样本进行分别检验,其中,分类临界值为中位数。结果显示,2014 年的税收激励政策在市场化程度较高地区的促进效应更显著,而在市场化程度较低地区的促进作用并不显著,说明税收激励政策的有效实施需要一定的制度环境为其提供保障,良好的制度环境会强化税收激励政策对企业风险承担水平的促进效应。

(2) 经济发展水平。中国地区经济发展非常不均衡,相对而言,东部地区整体上经济发展水平较高。为了进一步考察外部环境对税收激励政策实施效果的影响,本文基于区域分布将样本划分为东部地区和中西部地区两类子样本分别进行检验,结果显示,相比于经济发展水平较低的地区,税收激励政策在经济发展水平较高的地区对企业风险承担水平的促进效应更大,这可能是因为在经济发展水平较高的地区,企业获取市场信息、投资项目等资源的可得性和便利性较高,有助于税收激励政策发挥激励作用,这一结果再次表明税收激励政策的有效实施需要良好外部环境的支持和保障。

(3) 税收努力程度。税收征管环境是影响税收政策实施的重要外部环境之一,本文采用税收努力程度衡量地区税收征管环境,其中,税收努力根据实际税收收入与潜在税收收入的比值进行计算。类似地,本文将样本分为税收努力程度较高和税收努力程度较低两类子样本进行回归检验。在税收努力程度较低的样本中,税收激励政策对企业风险承担水平的提升具有更为明显的促进效应。这反映出严苛的税收征管环境会弱化税收激励政策对企业风险承担的促进效应,相比之下,宽松的税收征管环境会发挥强化促进作用。

七、结 论

本文基于2014 年固定资产加速折旧政策的拟自然实验,以2010—2017 年中国A 股上市公司为研究样本,利用双重差分法考察税收激励政策对企业风险承担的影响。研究发现: 加速折旧政策在提升企业风险承担水平方面发挥了积极促进作用,而且这一研究结果在经过一系列稳健性检验之后依然成立。进一步研究发现,加速折旧政策有助于缓解融资约束,并对固定资产投资、资本性支出、并购投资、研发投入和研发产出水平等风险投资活动具有显著的正向影响,说明税收激励政策能够通过缓解融资约束、增强风险投资活动等渠道促进企业风险承担水平的提升。进一步研究发现,良好的制度环境、宽松的税收环境会强化税收激励政策对企业风险承担水平提升的促进效应,表明税收激励政策的有效实施需要良好外部环境的支持和保障。

本文的研究结论具有重要的政策含义: 当前中国正处于经济转型的关键阶段,财政收入面临较大下行压力,加速折旧政策既能提振企业信心并引导其加快设备更新、加大研发创新强度,进而增加企业承担风险的能力,同时亦不会影响国家税收总量。因此,本文认为应该重视并加大加速折旧等间接优惠政策的实施力度和范围,有针对性地激发和调动企业从事再投资和研发创新的动力,引导企业加强自主创新能力,从而促进企业提质增效。此外,本文研究结果进一步说明,2019 年将加速折旧政策的适用范围扩大至全部制造业行业是一项既利当前、更惠长远的重大措施,既能帮助企业摆脱自身困境,还能带动整个制造业的高质量发展,进而有助于实现经济转型的目标。值得注意的是,税收政策的实施效果会受到外部环境的影响,因此在贯彻落实减税降费的同时,还应注意加强制度建设和税收环境优化。