《法医月刊》与中国法医学近代转型关系探微

王洁

(司法鉴定科学研究院 上海市司法鉴定专业技术服务平台 司法部司法鉴定重点实验室,上海 200063)

1934年1 月创刊的《法医月刊》是中国第一本法医学专业期刊,其伴随着中国近代第一个法医学专门机构——司法行政部法医研究所(以下简称“法医研究所”)的创建而诞生,是中国近代司法改革的产物,法医学近代转型的标志和主要传播交流平台,在一定程度上推动了中国现代法医学体系的形成。令人惋惜的是,从其创刊到停刊只经过了短短三年不到的时间,不得不说是一件憾事。笔者通过研读、梳理《法医月刊》及相关史料、研究成果,并将其置于当时的历史发展视野下,可以从中探微中国法医学在近代转型中的复杂与困顿。

1 创办缘起:伴随法医学现代设施而生

法医学的近代转型是伴随近代司法制度转型而发生的,1912年颁布的《刑事诉讼律》及1913年颁布的《解剖规则》明确规定,为查明死因,准许解剖尸体。这是中国古代司法检验向近代法医学转型的重要标识,也是近代法医学赖以发展的前提和基础。但在当时那个年代的司法实践中,由于掌握现代法医学专门知识和技能的人才匮乏,因此大部分案件仍由“仵作”承担,仍采用以《洗冤集录》为代表的传统司法检验技术,导致冤案频发,无法满足近代法律转型的需要,也极大阻碍领事裁判权的收回。“这几年来,国人心目中何尝不希望着,得收回领事裁判权;所以对种种方面从事改革,……惟其中尚有一项,必须彻底革新;并且如不革新这一部分,则一切司法改良,亦不能臻于完善。……这是什么呢?就是要免除去旧式的仵作式的鉴定,而代以包括有医学及自然科学为基础的法医学(裁判医学)来鉴定并研究法律上各问题”。

为满足司法制度改良以及政治时局的需要,中华民国南京国民政府(以下简称“国民政府”)司法行政部积极筹建现代化的法医学机构,几经周折,法医研究所终于于1932年8月1日在上海真如正式建成。法医研究所是中国近代第一个法医学专门机构,标志着法医学这门学科在中国的诞生,以及宣告法医这一全新职业的社会存在。关于法医研究所的性质和职能,在1932年7月12日经司法行政部核准的《司法行政部法医研究所暂行章程》第一条中就已明确:“本所隶属于司法行政部,掌理关于法医学之研究,编审民刑事案件之鉴定检验,及法医人材之培育事宜。”从例文解读可知,法医研究所当时的职能有三项:关于法医学的科学研究;承担民事和刑事案件涉及的鉴定检验,编写鉴定书;为国家培养法医人才。在法医研究所开展工作近一年后,1934年1月《法医月刊》创刊出版。无论其办刊的时机,还是依托的主办机构及主要编辑人员,都与法医研究所及其所要履行的社会职责密切相关。

2 内容解析:传播与普及现代法医学知识

2.1 刊文数量

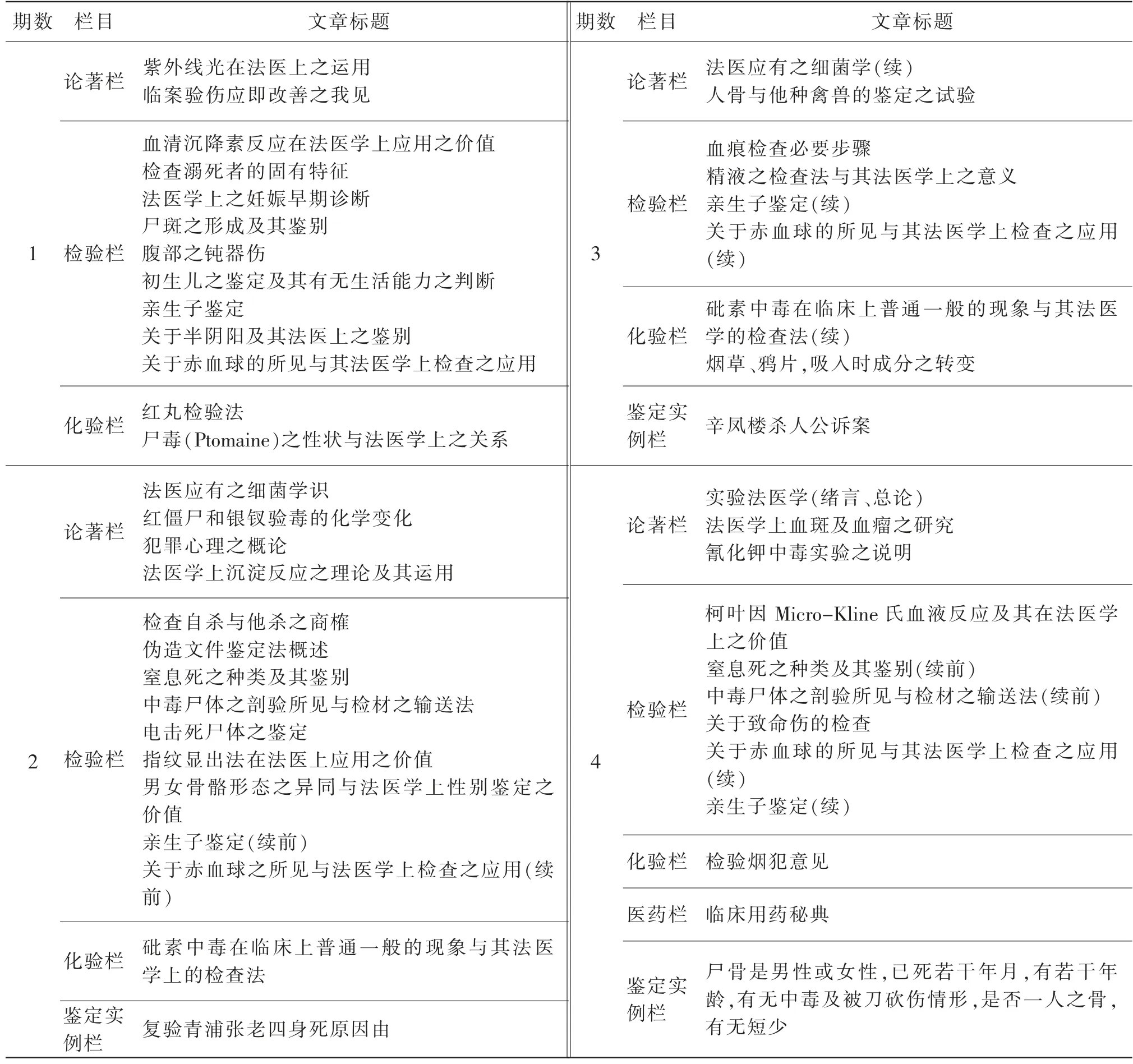

《法医月刊》自1934年1月创刊,至1936年2月停刊,历时2年多,共发行22期。其中用6期发了2个专号,即第8~11期为《鉴定实例专号》,共刊载了100例司法鉴定实例,第12、13期合刊为《毕业论文专号》,刊载第一届法医研究员毕业论文共17篇,其余16期载文163篇,平均每期刊文10.2篇。22期合计刊文280篇,总版面2 326个(含广告版)。

2.2 办刊宗旨

《法医月刊》的办刊宗旨从创办人、总编辑林几(司法行政部法医研究所第一任所长)的“发刊辞”及编辑陈安良的“编前言”中可窥探究竟。林几阐述:“世之学术,因研究而日新月异,……法医研究所有研究班之设,集教授学员平时研究所得,发为月刊,举凡学术事例之足供研究参考者,公开登载,……深愿法政界医药界之有志于斯者共同讨论,而期进步焉。”这段话表达了几层意思:一是法医学作为近代中国的新生事物,以科学为其核心特征,科学需要不断探索,《法医月刊》传播的是最先进的法医学研究成果;二是为法医研究所研究班的师生搭建了展示学习和研究成果的平台;三是希望期刊能得到法政界和医学界人士的关注,充分体现了法医学的跨学科属性。林几的这些观点在陈安良的“编前言”中也得到进一步补充和呼应,如谈到办刊宗旨时提出“以图得着真正而科学化的洗冤录,所以本刊亦本着此旨应命而生”。在谈到刊物的社会预期时用了“新纪录”“第一次发现”“刚出世的婴孩”等表述,说明法医学在近代中国确实是一件新生事物。

2.3 栏目设置

通过研究分析《法医月刊》的栏目设置,可以进一步了解这本期刊的定位和作用。《法医月刊》的栏目数量相对比较稳定,每期大约有5~6个(第4期为7个),栏目名称有一个“动态调整—不断完善—逐渐固定”的发展过程。根据笔者梳理,共设有如下栏目:报告、论著、检验、化验、问答、鉴定实例、艺苑、医药、消息、讲述、化验实习、法医学讲座、译述、补白、综说、附录、杂录。栏目变动的具体情况如下:在第1期报告栏、论著栏、检验栏、化验栏、问答栏的基础上,第2期增设了鉴定实例栏,第3期增设了艺苑,第4期增设了医药栏,自第5期开始,论著栏、检验栏、化验栏、医药栏、鉴定实例栏、艺苑栏成为固定常设的栏目。第14期增设消息栏。第15期增设讲述栏、法医学讲座,将“化验栏”更名为“化验实习栏”,取消鉴定实例栏。第16期增设译述栏、补白。第17期将各栏目的“栏”字舍去,“讲述栏”更名为“综说”,“化验实习栏”更名为“化验”。第19期将“化验”更名为“化验实例”,“消息”更名为“附录”。第20期增设“杂录”。

栏目的调整表明了内容的变化,更从一些侧面体现着主办者的意图和取向。笔者从中获得以下线索和启发:一是《法医月刊》自第14期开始是一个分水岭,前14期和后8期的办刊风格迥异,原因在于主编的更换,前14期的主编是林几,后8期的主编是孙逵方,两者对于法医学及《法医月刊》的理解及定位是有差异的。二是无疑前14期的《法医月刊》学术价值和办刊质量都比较高,内容丰富,体现主办人的用心良苦。其常设的栏目,如“论著栏”为介绍最新的法医学著作,林几甚至从第4期开始在该栏目连载他正在撰写的《实验法医学》一书。“检验栏”介绍现代法医学的检验、检查方法。“化验栏”介绍现代法医学检测方法。“鉴定实例栏”选择有社会重大影响的案件公开其鉴定书。“艺苑栏”则运用诗歌、散文等形式普及法医学科学知识。栏目的合理设置及充实的内容,无疑为传统法医的近代转型创造了条件。三是作为国内第一本法医学专业刊物,对法医学科的建设具有导向作用。林几作为我国近代法医学的创始人,他创办的《法医月刊》对于指导中国法医学科的发展,关注国外先进理论和技术的学习和引进,加强国内法医学在某些领域的研究,展示科学的法医鉴定实践,以及传播科学的法医学常识都具有引领作用。

2.4 刊文类型

《法医月刊》的刊文类型以技术类文章为主体,除去第8~13期的两个专号,16期杂志共刊载学术类文章146篇,占全部刊文数的90%,以1~4期为例,见表1。在这些学术类文章中,除了很少一部分涉及鉴定制度、法律制度、管理制度,如第4期开始连载的《实验法医学》,第19期《英国检验制度之概略》等,以及公开的典型案件的鉴定书之外,绝大多数文章均属于技术类文章,这固然与近代中国倡导学习西方先进科学技术的社会文化有关,也与法医学是一种科学技术实证活动的特点相吻合。这些技术性的文章基本能反映当时法医学领域的热点及需求,主要体现在以下几方面:一是引进推荐西方先进的技术及设备,如《紫外线光在法医上之运用》《译指纹法》等,均为介绍西方国家在法医学领域的技术发展。二是反映了近代法医学广泛的专业领域。除了我国传统司法检验对于死亡原因、损伤检查、尸骨检验外,还涉及尸体剖验、亲缘关系鉴定、法医精神病鉴定、指纹鉴定、文件鉴定、伪病伪伤鉴定、毒品鉴定、有毒物质鉴定等,说明近代法律转型对法医鉴定的需求十分旺盛。三是注重新鉴定技术、方法与经验的传播交流。检验栏和化验栏是新技术传播的主要栏目,其中化验栏侧重于法医毒物化学(裁判化学)技术的简介,尤其近代中国毒品泛滥,关于各种毒品类型的检验,如《红丸检验法》《烟草、鸦片,吸入时成分之转变》等,还有吸毒成瘾检验,如《检验烟犯意见》等,均反映了当时裁判化学学科的时代特征。四是对传统司法检验技术的批判。如《检验洗冤录银钗验毒方法不切实用意见书》就是以科学的视角和实验结果,指出我国传统用银钗探入尸体、口腔、肛门的验毒方法不合理,结果不可信,呼吁“应行严禁,不得再行援用”。

表1 《法医月刊》刊发学术性文章一览表(以1~4期为例)

2.5 编辑团队

《法医月刊》的编辑团队也进行了前后两期的调整。1~14期的出版委员会成员一共有9人,分别是连耕南、于锡銮、吕瑞泉、蔡炳南、汪继祖、陈康颐、王思俭、陈安良、张积钟,林几兼任总编。这9人中除连耕南外,其余8人均来自法医研究所成立后招收的第一届研究员班。其中编辑2人、文书组1人、财务组1人、校对组2人、印刷组1人、交际组2人,具体分工不明。从第4期起编辑委员会进行了分工调整,林几任总编辑,陈安良、张积钟任编辑,陈康颐、陈伟任校对,蔡炳南任出版,于锡銮、吕瑞泉任广告部。第12、13期起对编辑人员再进行调整,林几任编辑主任,张平任总务主任,祝绍煌任广告主任,杨尚鸿任校对主任,范启煌任财务主任,人员有所减少,且除林几留任外,其余人员都调整为法医研究所的职工,原因大致是由于1934年12月第一届研究员班毕业,而第二届研究员班的招生工作还未启动,同时也考虑到刊物的定期出版需要一支稳定的编辑团队。“因法医研究所第一届研究员业于上年十二月毕业,并经分发各省高等法院服务,对于第一届研究员研究会之会务,万难专责办理,故将该会扩大组织,会同法医研究所之职教员及名誉技术专员等合组‘法医学研究会’,以接办该会一切研究出版等会务”。1935年4月林几因病离任赴北平休养,自第15期起孙逵方接任法医研究所所长并兼任《法医月刊》主编工作。1936年2月出版第22期后,鉴于“同仁工作甚忙,而各处送检案件又纷至沓来,……惜困于时间,一有所得便需记录,不能从长加以讨论,殊属憾事。故自本期起即改为季刊,……文件脱稿可细加厘正,与吾人以深长思之机会。”故自1936年4月起《法医月刊》调整更名为《法医学季刊》。

笔者在仔细研读中发现了一些细节,可能与当时国民政府时期特殊的政治环境有关。从第12期起的《法医月刊》与之前办刊风格有了细微的调整,表现在:其一,刊物封面有所变化。1~11期的刊物封面由罗文干题词,中德双语的刊物名称,12~22期的刊物封面由王用宾题词,只有中文的刊物名称。其二,1~11期的文字排版为横排,12~22期为竖排。其三,1~11期均能准时出刊,按每月一期时间推算,第12、13期合刊的出刊日期应为1934年12月,但实际出刊日期为1935年2月,由于何种原因延迟不得而知。联系到从第14期开始,刊物主要负责人和栏目的重大调整等情况,似乎林几的离任有更深层次的原因。

3 时代价值:首创精神与前瞻思维

无论史学界用如何褒奖的词汇来评价《法医月刊》的历史地位及价值,都绕不过它的开创性和先锋性,而这一切皆源于创办者超越时代的远见。

3.1 中国第一本公开发行的法医学专业刊物

在历经了中国几千年的传统司法检验的历史背景下,以“科学”为标志的现代法医学对于转型中的近代司法制度以及半殖民地半封建的中国民众,都是一个全新的事物。《法医月刊》的创办为大众认识这一新生事物起到了普及和传播的作用。《中国医学通史》评价:“我国第一部公开发行的法医学杂志”“对现代法医学的引进、介绍、应用与传播做了很大的努力”。

3.2 先进的办刊理念

创办人林几是一位曾留日、留德、学贯中西,通晓法律、医学、法医学的,具有国际视野的跨学科人才,《法医月刊》在办刊的很多细节上均体现了国际化的特色。在平面设计上,封面的刊物名称运用了中德双语,文字排版用横排而非竖排。在内容安排上,“为普及法医学术起见”,特别开设“问答栏”,“如对法医有疑难问题时请函寄本会,当据科学原理详细答复”,注重刊物与读者间的互动。为增强可读性和趣味性,《法医月刊》还增设了“艺苑”栏目,林几以字“百渊”发表过一篇科普文章《氧化碳的中毒——煤毒》,运用剧本的创作手法,针对冬日频发的氧化碳中毒问题,讲述了此类中毒现象发生的环境、原理、中毒后的症状及疗法,以及预防的方法,语言诙谐,通俗易懂。在编排的策略上,除了常规出刊,能够从鉴定实践出发,从实际的2 300多个研究所的案例中选择100例案例出版4期《鉴定实例专号》,又用了2期版面出版了《毕业论文专号》。之后这种方式也被《北平医刊》《新医药杂志》等其他刊物效仿。从另一角度而言,林几是我国历史上首创“鉴定文书公开”的第一人,类似当今的裁判文书公开,其理念十分先进。这种公开鉴定文书的方式,一则表示公正,二则接受监督,三则传播法医学知识,四则树立法医权威地位。

3.3 构建现代法医学体系

现代法医学在近代中国是一个新生事物,除了学科本身的发展之外,还有制度体系建设、机构建设、队伍建设,法医学作为应用科学,除了理论体系,还有服务司法审判的鉴定实践。这些内容均能在《法医月刊》的布局中得以呈现。除了作为学术期刊着力于介绍前沿的科研技术成果外,《法医月刊》登载了《司法行政部法医研究所成立一周年工作报告》《司法行政部颁发法医研究所第一届研究员法医师证书格式》等,“鉴定实例栏”选登法医研究所承办的重大案件鉴定书,可以说是法医研究所自身的一个对外宣传平台。登载拟定并在法医研究所试行的检验鉴定报告书规范、检验鉴定实施暂行规则等制度,为法医学在中国近代的转型实践提供制度模板。此外,刊载北平大学校长徐诵明的讲演《怎样作法医师及法医在中国之出路》,发布浙江省高等法院培养法医人才的消息等,作为法医学界的信息传播平台。

3.4 创新使用编辑团队

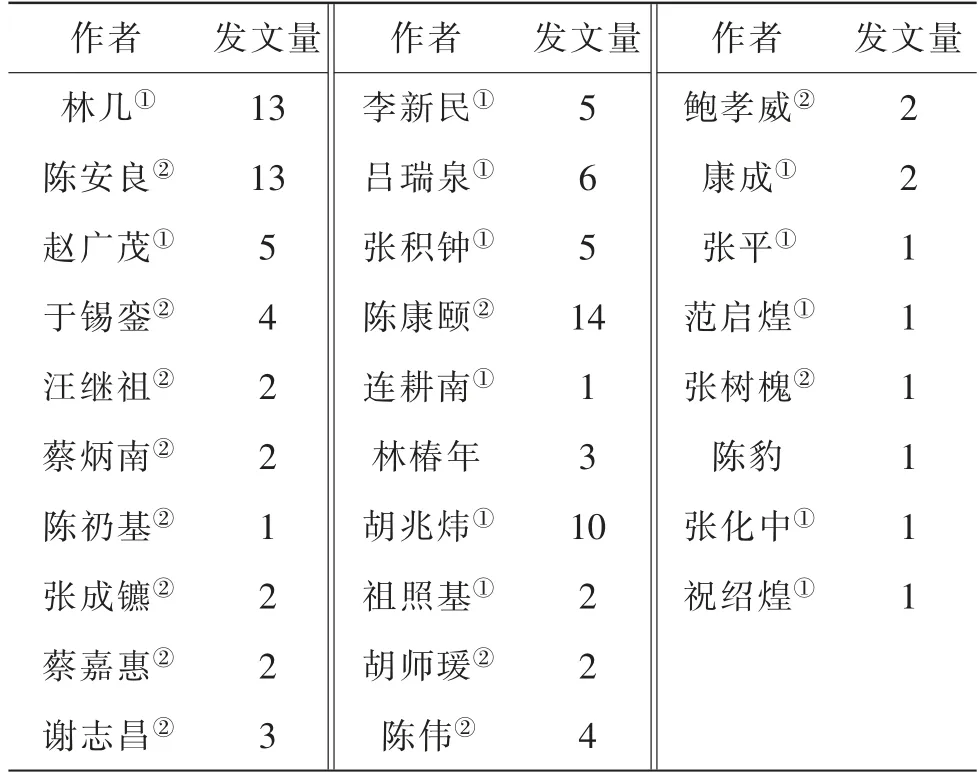

《法医月刊》的编辑,主要是1~14期的编辑,依托的是第一届研究员研究会。第一届研究员是林几精心挑选过的人才,共17人,均有良好的医学背景,毕业于国内知名医学院校,入学时平均年龄28.5岁,几乎都非常年轻。入学后,组建第一届法医研究员研究会,再从中选举8名与1名研究所职工组成出版委员会,负责《法医月刊》的编辑出版发行工作。可以说,在1~14期的刊物编纂过程中,这些年轻人一边学习、一边实践、一边承担每月高质量出刊的工作,他们事无巨细,亲力亲为,除两本“专号”6期外,其余8期刊物90%以上的论文(文章)都出自于第一届研究员会的成员,这种高强度、高要求锻造了第一批高质量的复合型法医学人才(中国第一批法医师),这批学生毕业后分配至各地,很快成为法医界的骨干力量。

4 历史局限和现实困境:改革的急迫与社会的迟滞

关于《法医月刊》的历史地位、价值与影响,很多专家都提及过。比如黄瑞亭教授评价《法医月刊》是我国“历史上第一次出版的法医学刊物,对法医学科来说是一个里程碑事件”“《法医月刊》中有关法医文化方面留给后人的遗产有四个方面:人文品质、文化理念、中立公开、学术思想”。《中国法医学期刊的先锋》一文评价《法医月刊》传播了现代法医学观念;培养了一批法医学人才;促进了法医学学科形成。《法医月刊》对于法医学在中国近代的转型及现代法医学体系的建设无疑具有重要的历史影响,但其如昙花一现般的生命周期也隐含着一些问题,值得思考。

4.1 公众对现代法医学鉴定的接受度不高

在法医近代化转型之前,我国长期使用的是以《洗冤集录》为圭臬的传统司法检验制度和技术,传统仵作的尸表检验和检骨术影响深远,对于从西方引进的,以“把科学当作揭示真相的唯一根本标准”的现代法医学,有一个社会心理接受的漫长过程。在《法医月刊》第4期登载了一篇《编者的话》,大意是编辑部每期都会赠送一些刊物给各地的法院,但是竟然有法院负责人拒绝接收刊物并退回的事件发生,令编辑人员困惑。特摘录《编者的话》如下:“近来有一件事太使我们失望了,我们为了宣扬法医学,才来努力(办)这本法医月刊,从出版到现在很得到了一般读者的同情。不幸在上月某某地方法院,还有新生活运动的策源地的地方法院,竟自把我们赠送的月刊原件寄回。本月又照例赠去,结果又退回了。我们并不觉得对于我们有什么难堪的地方,只是感到这般人心理的简单。可是在退回的原件上有这么几个字:‘奉院长谕不收……’。我不知道这位院长大人他是怀了一种什么心理?若说他不相信新的科学的法医学,那又为什么有了案件不远千里寄到法医研究所求鉴定呢?这太使我们不明白了”。这段公开的表述侧面呈现了法医学在近代中国起步的艰难,不要说普通的民众,即使是司法界的高层人士也并没有在推行现代法医学鉴定方面达成一致共识,结合1925年发生在上海的陈奎棠阻挠尸体剖验,阻挠法医学发展的情形,我们能感受到法医学在近代化过程中遭遇了巨大的社会阻力。

4.2 可持续发展存在瓶颈

由于民国时期是传统司法检验向现代法医学的转型期,大多数司法检验人员是清末遗留的传统检验吏和仵作,加之现代法医学入门门槛高(一般要求具有西医医学知识背景),专门人才非常稀缺。林几在创办《法医月刊》时柔性地使用了第一届研究员队伍,使《法医月刊》实现了“产学研”三结合,这一模式使得刊物能高起点起步,实现专业化预期。但仔细研究1~14期《法医月刊》的文章,我们也会发现其局限性,除林椿年和陈豹两位作者外,其余作者均来自法医研究所内部(研究员班的学员及专技人员)(表2),外来稿源少,这就造成在第一届研究员班学员毕业后,第二届研究员招生搁浅的情况下,期刊优质稿件源头性供给不足的困境就出现了。

表2 《法医月刊》1~14期作者情况统计(限独立作者、第一作者)

加之法医研究所还有非常繁重的检验鉴定任务,“综自去年九月至今年七月共解决疑案九十五件,普通案件二千二百件”。也就是说法医研究所从1932年9月至1933年7月,11个月共完成检验鉴定近2 300件。在只有30余名职工和17名研究员班学员的情况下,要完成如此繁重的鉴定、科研、教学、办刊的任务,能持续产出高质量学术论文缺少可持续发展的现实基础。

4.3 外来非主观因素影响

法医学的近代转型是中国司法近代化过程中的一部分,与近代法律一样,均为外来移植。中国司法近代化过程中的困境与问题同样也可以在法医学身上发现印记。比如司法党化问题,司法行政部职权范围及几次改隶问题,司法制度如何适应社会文化的问题等。笔者针对最后一点稍作展开。社会的变迁是渐进的、长时段的,法律变革过程根本上是一种改良过程,必须与社会的发展相适应。法律是否有用,取决于法律是否能满足社会发展的需求。移植外来法律文化,要有能够使其植根的社会土壤,包括社会结构、社会生活和社会心态,甚至政治、经济的局面和社会大环境都会对法律的建设发展完善造成极大影响。近代中国,法律制度模式不断刷新,但社会结构演变缓慢,市场经济不够发达,契约观念养成困难,民众心理上传统因素的烙印短时间难以消除。如现代西方法医学体系的引进,缺乏相应的物质、人才、教育、观念和技术手段等各方面的深厚基础,而采用了相对比较急迫的改革方式,社会大众的心态没有做好充足的接纳准备,必然就会造成发展过程中的“反复”和“回潮”,这也许就是《法医月刊》不可避免的时代困境。