“饱和音乐”之参数与维度研究—以三部“饱和音乐”弦乐四重奏代表作品为例

□温德青

一、三位饱和音乐作曲家

“饱和”(saturation)泛指事物在某个范围内达到的最大限度。在音乐领域,三位毕业于巴黎音乐学院、志同道合的法国青年作曲家拉菲埃尔·桑多、弗兰克·贝德罗西安与杨·罗宾大约在2005年开始以“饱和”概念为基础,对其进行不断的理论探索与创作实践,将音乐某种参数发展到极限或把多种声音参数叠合到无以复加,从而产生一种崭新或严重变形的音响,以致人们几乎难以辨认出该音响的原形。如同录音距离太近或声源音量过大,输入量超出麦克风拾音可承受的声压级,就会产生滋滋刺耳的声音或“爆频声”,以致削峰失真而亮红灯。我把音量表的红灯左边称之为“次饱和”(infra-saturation),红灯之处称之为“高饱和”(high-saturation),红灯之右边则称之为“超饱和”(super-saturation)。

然而,在音乐语境中,术语“饱和度”不仅与音量有关,还与指定时值内所选材料的密度、速度、音程、音质、演奏方法以及各种元素组合的程度有关。

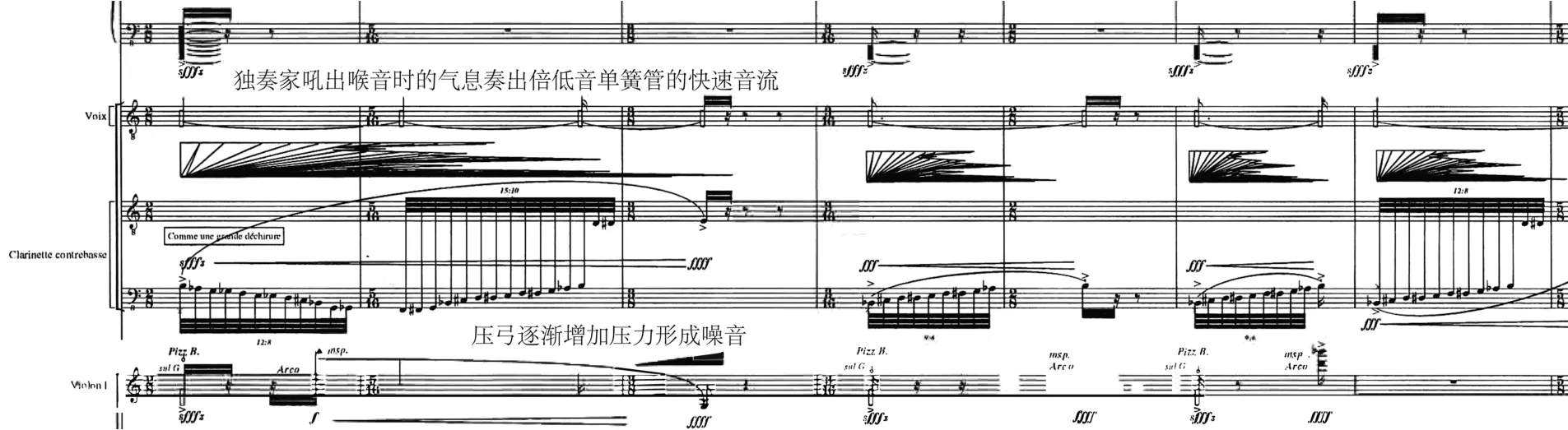

2008年1月24日,在巴黎当代音乐资料中心(Cdmc)举办“过剩的声音”(l’exc è s de son)研讨会上,拉菲埃尔·桑多与弗兰克·贝德罗西安首次公开发表关于“饱和音乐”理论的演讲,此后“饱和音乐”引起音乐界与听众的高度关注。杨·罗宾则更多用作品来表述关于饱和音乐的这一论题。2004年,杨·罗宾与巴黎当代乐集(ensemble intercontemporain)的单簧管演奏家阿兰·比拉尔(Alain Billard)开始长期合作,创作了三首倍低音单簧管作品,即《金属艺术I、II、III》(Art de Metal,2006、2007)套曲。主奏乐器倍低音单簧管的极速音流、华彩片段、大跳音程、敲键声、复合音、吼叫声及低音区强力爆发而失真的“爆破音”,都令人大吃一惊!该作已然成为倍低音单簧管最具有挑战性的典型“饱和音乐”套曲,其人声+复合音+快速音流等多参数叠合的演奏可谓“超饱和”演奏,所产生的声场音效可谓“超饱和”音响。

例1 杨·罗宾《金属艺术I》(2006),1—7小节,局部(©ditions Jobert)

2012年,在德国达姆施塔特夏令营,杨·罗宾第一次以“饱和音乐”为题作了演讲①2022年4月26日杨·罗宾与笔者的电子邮件提及。,他强调自己的作曲方法不仅限于饱和度,还关注音响“纯与不纯”之间的联系及两者之间的无缝衔接。同时,他以极其开放的态度接纳所有类型的音响,他的作品充满了沙哑或尖锐的叫声、颗粒状与爆裂的声音,以及外溢的“超饱和”能量。

弗兰克·贝德罗西安在2002年为巴松管和电子音乐创作的《传送》(transmission)可能是第一部具有“饱和音乐”典型特征的作品。当然,三位作曲家之前的作品或多或少都有呈现出一些饱和音乐因素的苗头。《传送》“排练号1”的电子音乐部分使用交流电噪音与模拟大管复合音色的失真音响作为引子(材料a,谱例略);“排练号2”的大管独奏以力度强烈的巴松最低音区♭B1与E4的增四度大跳颤音带来复杂而不协和的泛音群,与前面的电子音乐部分作了无缝衔接(材料b);“排练号3”的大管以快速的大跳音程、短小的颤音、休止、有限制的即兴快速音流,揭示了大管冲破传统器乐法禁忌而挖掘出各种新的可能性(材料c);随之,全曲经过过滤、失真、复合音与移频等过程,获得最终电子音乐与乐器结合的饱和音响。需要特别说明的是第12小节的“son satu ré”(饱和音响)为作曲家原注,这里明确指出贝德罗西安早在2002年就已经有了“饱和音响”的观念,或许西方音乐理论界应该把“饱和音乐”的诞生期往前推移三年。

例2 弗兰克·贝德罗西安拉《传送》(2002),10—13小节(©ditions Jobert)

拉菲埃尔·桑多无论在理论与实践上都非常执着于“饱和音乐”的意念,他除了常常发表“饱和音乐”的文章①Cendo, Raphaël, Les param è tres de la saturation,in Pascal Ianco(dir.), Franck Bedrossian: de l’exc è s du son, Champigny-sur-Marne, Ensemble 2e2m, 2008,pp.31-37.与演讲之外,还不断进行创作实践。2005年,他为五位演奏家创作了《绘画行动》(Action Painting)。该曲以加了锡纸弱音器的弦乐通过压弓手法制造出的颗粒性破裂声、木管的快速揉音和铜管加铝制弱音器产生的“次饱和”震音作为背景。在此背景烘托下,打击乐手“向上慢慢举起握着的手枪(笔者猜注:应该是空弹枪)的手臂,直到扣响(sffz)板机全曲才戛然而止”,此时全场灯光骤灭,其“超饱和”的戏剧性效果令人惊悚!

例3 拉菲埃尔·桑多《绘画行动》(2005),403—407小节,局部(©by Verlag Neue Musik,Berlin)

2017年,第十届“上海当代音乐周”特别邀请杨·罗宾作为驻节作曲家,并安排法国塔纳(Tana)弦乐四重奏团演奏三位“饱和音乐”作曲家的专场音乐会,首次在中国演出了拉菲埃尔·桑多的《活体》(In Vivo)、弗兰克·贝德罗西安的《阴影的踪迹》(Traces d’Ombres)与杨·罗宾的《第三弦乐四重奏》。音乐会上持续剧烈的音响、疯狂快速的演奏与满台飞舞的压断弓毛,把听众带入一个青春荷尔蒙迸发的疯狂境界。音乐会一结束,塔纳弦乐四重奏团录制的“饱和音乐”CD被抢购一空,听众蜂拥至围向舞台,好奇观看三位饱和作曲家的惊人谱式。这给了我一个近距离观察三首“饱和音乐”作品在同一时间、同一乐器编制与同一个乐队演奏条件下的同质性横向比较“饱和音乐”的机会,进而把“次饱和”“高饱和”与“超饱和”三个维度的量化研究作为一个途径,得以揭示“饱和音乐”这一崭新流派的创作密码。

二、三部“饱和音乐”作品的结构

(一)拉菲埃尔·桑多的《活体》

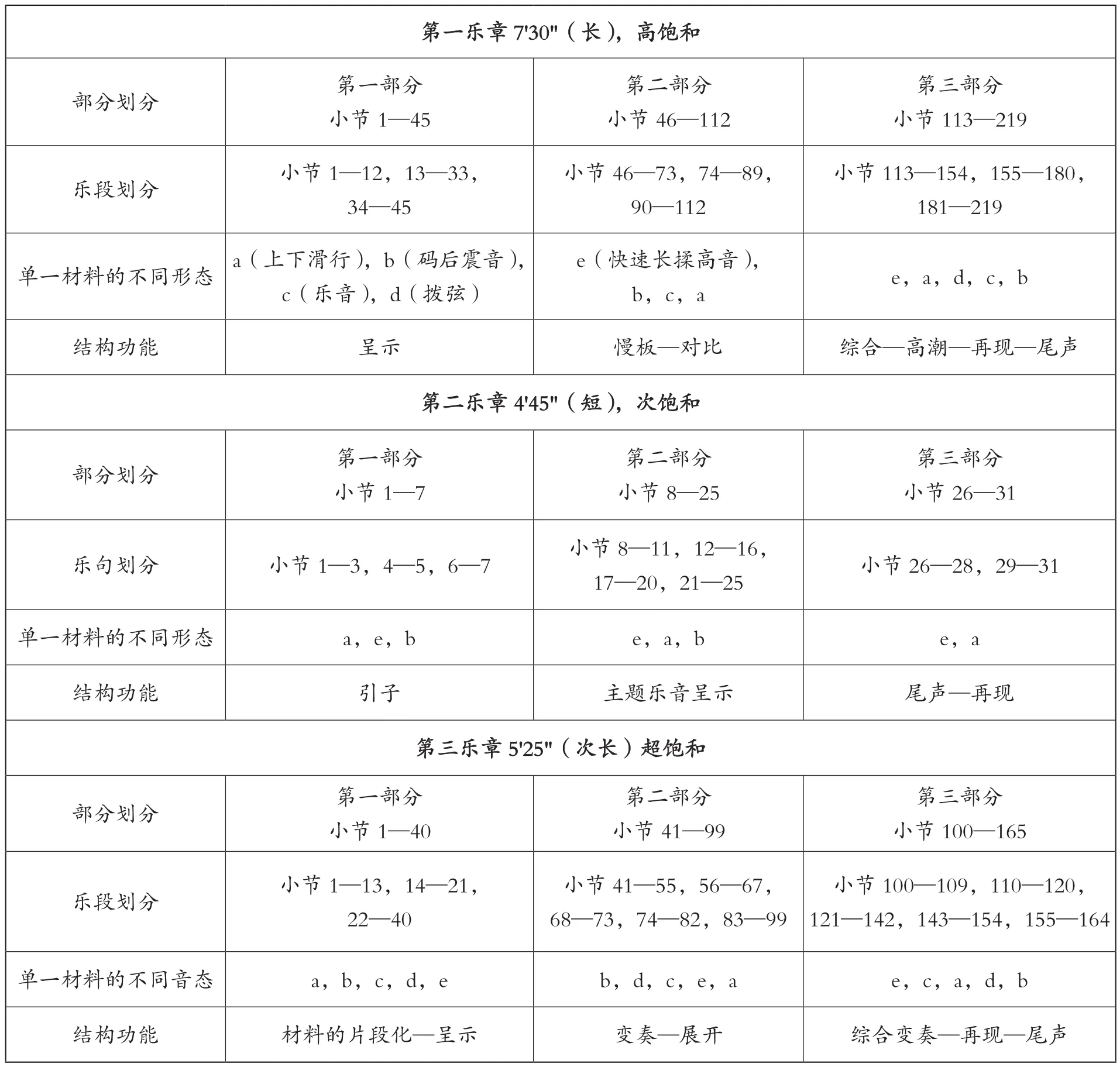

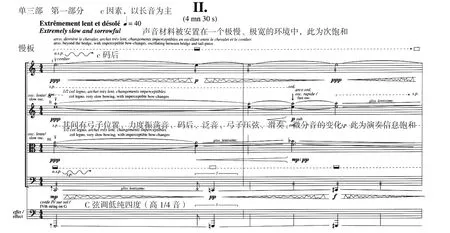

该曲创作于2008—2011年,由三个乐章组成,总时长17分40秒。尽管全曲以单一材料作为不同音势的连续变奏与发展,但每个乐章的三分性脉络模式仍然清晰可见。第一乐章时长7'30",分为三个部分九个乐段,可称为“复三部曲式”。第二乐章时长4'45",分为九个乐句,其“次饱和”音乐氛围令人回想起第一乐章第二部分开始的慢板弱奏e因素。第三乐章时长5'25",分为三个部分。第一部分1—40小节,第二部分41—99小节,第三部分100—165小节,含有四个变奏,最后一个变奏具有coda的意味,变化再现了主题材料的所有五种音势,音势的变化是乐句、乐段与部分划分的主要依据。三个乐章的时长与饱和度比例得当,体现了“饱和音乐”审美趣味的基本原则:I乐章为高饱和(长)—〉II乐章为次饱和(短)—〉III乐章为超饱和(中长)。

表1 拉菲埃尔·桑多《活体》结构

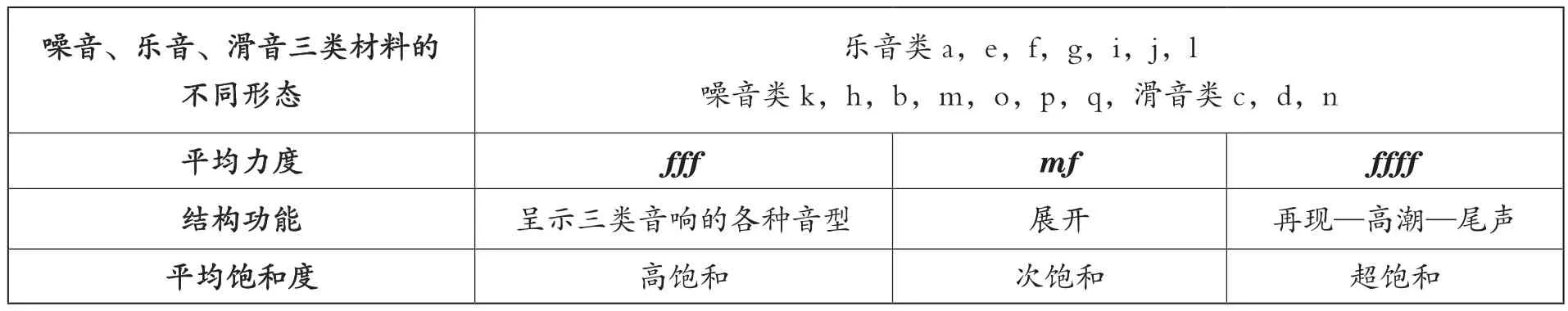

(二)弗兰克·贝德罗西安的《阴影的踪迹》

该曲由法国艾克斯国际艺术节与法兰西罗马学院委约①Festival d’Aix-en-Provence et de l’Acad é mie de France à Rome.,于2007年定稿,在意大利美第奇庄园首演。全曲分为三个乐章,时长10分20秒。基本速度为“快—慢—快”,时长比例为“短—长—次长”。作为“次饱和”的第二乐章音乐非常内省,音区辽阔,线条绵长,与第一、第三乐章形成“次饱和”与“超饱和”的强烈对比。由于体量上与另两首作品有差别,该曲只用“乐段”而不用“部分”来划分小结构。带木质杂音无确定音高的滑奏对位音群、快速颤动的散点乐音与快速音流形成了作品的两个主要材料a与b,其他c,d,e等因素均为“阴影”a,b的变形“踪迹”。

表2 弗兰克·贝德罗西安的《影子的踪迹》结构

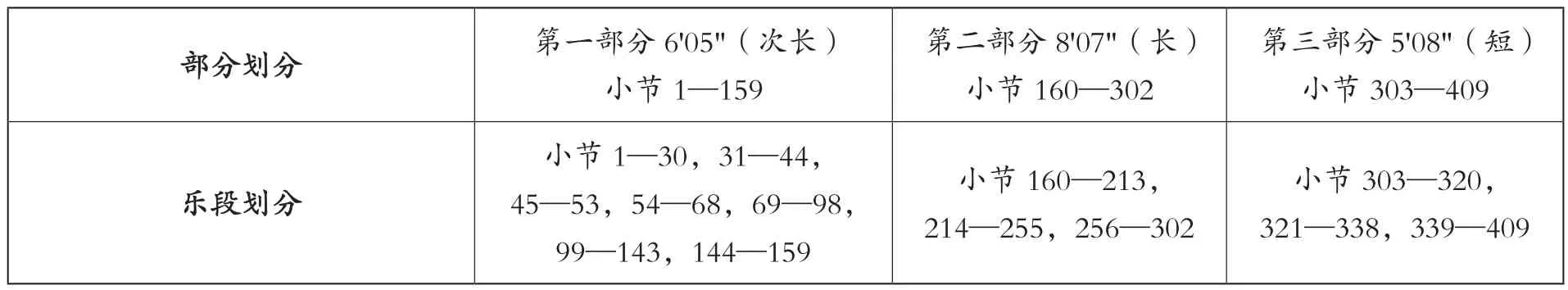

(三)杨·罗宾的《第三弦乐四重奏》

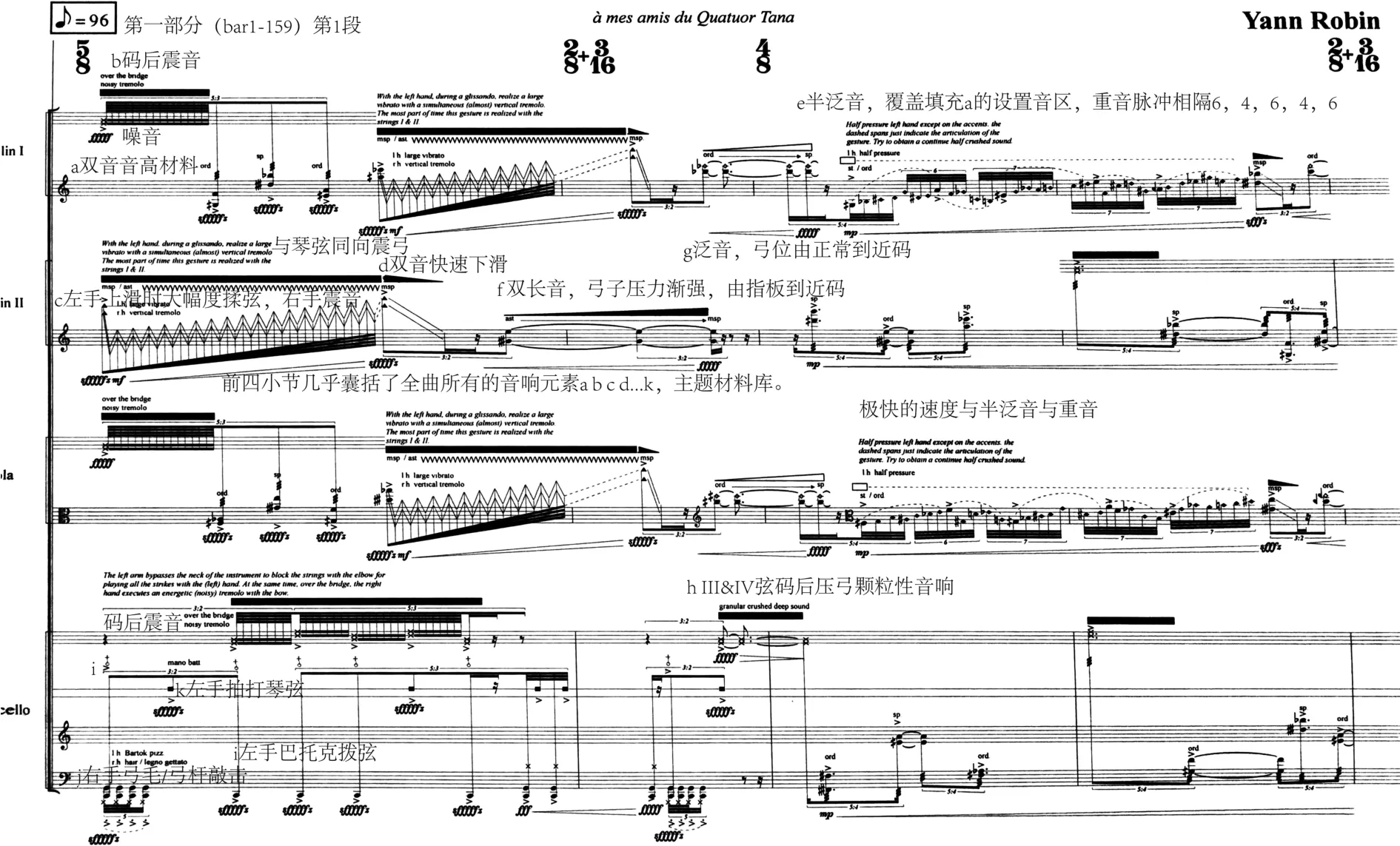

杨·罗宾于2015年为塔纳弦乐四重奏团创作的《第三弦乐四重奏》副标题为《影子》,总时长19分20秒。乐曲的首页呈示全曲所有的材料与音势,音势之间相互增强、碰撞、渗透,衍射与迸裂,产生极其饱和的能量,同时也描摹了影子变幻多端的轮廓与其中晦暗模糊、虚空神秘的旷域。杨·罗宾把弦乐四重奏当作一个想象力的空间与实验新音乐的场所。从形式上看,它是一个可分为三个部分、十三个段落的单一型长篇乐章,其中有大量的过渡性片段,后两个部分常常集中长篇幅地展开某些音势,形成音势之间的大幅度对比。

表3 杨·罗宾《第三弦乐四重奏》结构

(续表)

在激进快速与持续强烈的噪音音响中,“饱和音乐”颠覆了人们对音乐的一般认知。三位作曲家希望用传统的曲式结构惯性,来帮助听众找到聆听与理解饱和音乐的路径。古典音乐结构中最普遍的三分性似乎是一个陌生与熟知之间的平衡溶解剂,三位作曲家在这三部作品中不约而同地使用了隐蔽再现性三个乐章或三个部分的共性结构。音乐的展开建立在一个、两个或三个主要材料的基础之上,这种方式与传统作曲原则并无太大差异,这似乎暗指巴比特的名言“谁在乎你听不听”只是一个伪命题而已,现代音乐也希望拥有更多的知音。

三、“饱和音乐”的四大参数

“饱和音乐”起着决定性作用的四大重要参数是“音响”“音色”“力度”与“音势”。它们打破以往人们对音乐一般意义上的控制与限制,而要求“尽可能快”“尽可能强”“尽可能高”“尽可能低”“尽可能密”与“尽可能混合多种音色”,以彰显“饱和音乐”区别于其他音乐的重要特征。而经过这些“尽可能”过剩能量的产生与多种因素混合的“化学反应”之后,其音响产生了质的变换,加上演奏家疯狂有如演奏“重金属音乐”般的姿态,听众的视听不由得回旋起晕眩的幻听。此时,牵引与唤醒我们听觉的似乎是现代都市的嘈杂、内心世界的狂野、未知领域的新奇以及无垠宇宙的恐惧,而非粉饰现实的动听旋律与歌唱未来的美好和声。

(一)音响

本文所涉及的“音响”是指综合了乐音、噪音与音色的整体饱和音响。以噪音为主要材料的写法,并非“饱和音乐”首创。早在20世纪60年代末期,拉亨曼就延续了法国作曲家舍费尔(Segundo Schaeffer)的“具体音乐”概念而创造了“器乐具体音乐”(musique conc rè te instrumentale),为大提琴独奏而作的《压力》(Pression)可算是他的代表作。“饱和音乐”摒弃了拉亨曼一些过于微弱的音响与及其对纯净乐音的执念,将噪音写法极致地扩展到音响的全方位,并通过非常规的演奏方式改变声音的常规包络形态为噪音形态。这种以噪音为主体、能量过剩的综合性极端音响彰显了“饱和音乐”的非凡勇气,它不仅展示了人类的创造性、挑战了演奏技术的极限性,也考验了听众肉耳与心灵的忍耐性!

一般说来,我们是从物理角度根据声波的频率、强弱变化是否有规律来区分乐音与噪音的,乐音是由某个单频音及其整数倍频率的音叠加而成。例4通过强压弓拉奏,压制了弦乐相对协和的五度、六度双音与小七度音程,导致它们无法按泛音列比例分段震动形成和谐的乐音,从而变形失真为不协和的噪音。乐曲一开始,拉菲埃尔·桑多开门见山地把“饱和音乐”的最大特征呈现了出来:宁要“噪音”也不要乐音,即便是乐音也要将它们转化为噪音。当然,此“噪音”非真正的噪音,他通过变形、速度、音型、移动、力度、色彩、混合,制造了新的音响形态。此时,声音运动与叠合过程比结果更为重要,它是“饱和音乐”作曲家真正的兴趣所在。例4《活体》以围绕着双音滑奏的波浪线状单一材料来构建全曲的主要支架,用拉奏码后无确定音高的震音来破坏确定音高双音的纯净音响,让琴弓在琴弦上施加强大压力来制造出颗粒状音响,通过对位模仿、泛音滑奏、快速振荡、力度变化与弓杆击弦等不同音势的变化与叠合,这一简单的音响生命在不同音区展开时迸发出令人难以置信的能量。不停滑动的五度—六度—七度双音以等差数列形式增加了不协和性与紧张度。通过极近琴码(白噪音)、fff力度、叠加三个重音的强力压弦以及码后演奏,把混沌的主导动机由短小逐渐增长,音区由低至高逐渐扩大。在呈示部分结束时,音乐似乎产生了一种神秘而绚丽的声音光晕,以致它一直徘徊在听众的听觉系统里,令人难以摆脱。

例4 拉菲埃尔·桑多《活体》(2011),第一乐章1—10小节(©Grard Billaudot́diteur SA,Paris)

《阴影的踪迹》的开头以三、四、五连音构成三种不同的对位木质滑音背景,形成绵密、紧张但又统一的音响因素a,所有滑音都只要求近似音高,这个贯穿全曲的背景滑音群里没有一个升降号,足以说明音高元素在作曲家的材料构架中无足轻重。以乐音形式出现的b因素是大提琴演奏的主题材料,它们要求演奏时靠近指板、1/2按弦、半音滑奏并快速振荡。此时,我们所能听到的只是浮噪的痉挛音而已。例5说明即便材料有具体音高,作曲家也希望模糊它们的纯净度。在“饱和音乐”里想要听到那种传统式美妙纯净的音响是徒劳的,他们刻意追求音响的陌生性与噪音化。

例5 弗兰克·贝德罗西安《阴影的踪迹》(2007),1—2小节(©Grard Billaudot́dditeur SA,Paris).

杨·罗宾《第三弦乐四重奏》把各种主要音响因素都集中呈现在前三小节里,并把它们作为构建全曲的“材料批发部”,其后乐曲的发展都依据这些因素来进行。这与英国新复杂主义作曲家布廉安·费内豪根(Brian Ferneyhough)“草稿预制材料”式的作曲手法大有异曲同工之处,杨·罗宾只是把费内豪根式的“草稿设计材料”直接作为乐曲的开始而已。例6中,a因素为快速变换双音的确定音强烈震音,它们在与大提琴巴托克猛烈拨奏、码后双震噪音、第二提琴快速大幅度振荡滑音以及与弦同向震弓的碰撞融合中,沦为变幻莫测的极速混合音响。第一提琴与中提琴g因素纯净的长泛音,被大提琴强压弓后产生的颗粒性码后双音中和,变成粗砺尖锐的“协—噪音”。而一提与中提e因素的音流,其音频受到半泛音的虚按与超快速度的抑制,无法清晰向听众传达它们的具体音高,与第二提琴和大提琴码前码后、正常与近码的双弦震音融合后,听众难以辨认音响群里的乐音,这正是饱和作曲家有意为之的音响模糊化。

例6 杨·罗宾《第三弦乐四重奏》(2013),1—4小节(©Éditions Jobert)

(二)音色

音色是法国音乐的光荣传统之一,无论什么流派都不可能把它丢失,“饱和音乐”自然不例外。与古典乐派、浪漫派、印象派的色彩局限运用于和声、器乐与人声不同,“饱和音乐”对色彩的运用更加丰富与密集,并且扩大了色彩源。就弦乐来说,除了频谱乐派之前就有的码后、近码、近指板之外,还有码上的箫声、弓杆拉弦(例5-a)、压弓的碾碎声(例6-h)以及与弦同向的从近码到近指板之间的快速滑奏震弓(见例6-c)等,这些都是饱和音乐色彩扩大化和对新色彩源进行开发所带来的成果。新音色源的开发与创造,必然带来新的演奏技法,从而推进演奏技术的革新与升级。例6-c右手与弦同向的震弓和左手双弦由慢到快的大幅度揉弦滑奏所产生的独特音色,只能在“饱和音乐”音乐里才听得到。

利用弓杆上靠近弓根部位的金属缠丝来演奏,也是“饱和音乐”的新音色源开发的成果之一,这在传统音乐演奏模式里是属于伤害琴弦而切不可为之的事情。如此刺耳的颗粒性金属音色,也可以作为例子纳入下文“超饱和”维度的讨论范畴里,其乐谱见《活体》第二乐章第一小提琴的第7—8小节,演奏部位图解可见作品的演奏说明。

左手运用的拍琴板、拍琴弦、巴托克拨弦(见例6的j,i,k因素)、大幅度振荡音(见例4-a,5-b,6-c)滑奏与极端音区在“饱和音乐”的乐谱中比比皆是。《活体》第一乐章四件乐器用锡纸包起琴码作为弱音器,第二乐章换成铅制弱音器与回形针以求得阴暗的金属震荡声质,第三乐章改用正常音色,实现了三个乐章的大块音色对比。《影子的踪迹》第二乐章用宽阔音区(vc的C弦调低四度,见例11)与缓慢速度来展示音响的内在世界,并与头尾两个乐章进行传统结构方式的对比与关联。如果说《活体》和《阴影的踪迹》略偏向较大色块转换的话,那么《第三弦乐四重奏》则更喜欢色彩的瞬间变换。例6中前3小节里至少出现了十种色彩的瞬间变换,大提琴第一拍里有码后震音、左手掌拍击琴弦(代替打击乐)、巴托克拨弦、弓杆弓毛敲击等四种音色的极速转换!其反传统的作曲发展手法、材料过度使用以及色彩泛滥成灾的“超饱和”性质已经昭然若揭(详见例6-j,i,k因素)。

(三)力度

“饱和音乐”乐谱上充斥着力度巨变与超强 力 度 记 号, 如 p<ffff、ffff>p、sfffzp<fff、f<fffff、fffff、sfffz、sffffz,体现了力度是他们能量外泄的重要渠道。读者也许会质疑:“听众受得了如此这般持续的强烈音响?”笔者认为,在经历过爵士乐、摇滚乐、重金属、电子音乐或现代闹市等更为强烈的噪音音响之后,听众其实并不在乎“饱和音乐”的音响是否强烈,而更在乎作曲家是否有才华,他们的创新是否合理,演奏是否精彩。更何况区区弦乐四重奏再强,也响不到哪儿去。鉴于此,为了增大音响的相对响度,只能降低弱奏等级并扩大强度等级,以显示强奏与弱奏的巨大等级差别。比如例7之间的力度瞬间相差了八个等级,相对于ppp来说,sffffz绝对是震耳欲聋。

例7 杨·罗宾《第三弦乐四重奏》(2015),第76—78小节,局部(©Éditions Jobert)

例8大提琴在码上拉奏出如呼吸带气的箫声,力度从零开始,在结束之际突然冲到sfffz,弓子随即滑向近码处,以实现作曲家的力度要求,此时力度的戏剧性效果可见一斑。

例8 弗兰克·贝德罗西安《阴影的踪迹》(2007),10—12小节,局部(©G é rard Billaudot Éditeur SA,Paris)

在例6第二小节里,因素g与h的力度设置非常巧妙,同时演奏的中提琴人工泛音与大提琴码后噪音力度标记是反向的,开始时突出噪音比重,随后突出泛音比重,但泛音渐强到ffff时已经变成啸音了,此时噪音与乐音、色彩与力度产生了瞬间的变换。

“饱和音乐”即便在弱奏时,仍然会重叠其他因素以增加饱和度。如在力度ppp长揉音背景下,叠加另一声部的极高音区拨奏煞音,或重叠码后震音、近码演奏、快速颤音、极端高音、快速滑奏、弓弦同向震音与突强突弱等,都用来增加音响的密集度与紧张度。例9《活体》第二乐章在一、二提与中提使用了铅制弱音器的阴暗金属音色笼罩之下,大提琴I、III与IV弦的第六泛音位置上被分别装上了一个回形针以改变音响,它演奏主导动机小六度双音上下滑奏+颗粒性压弓+弓弦同向震音,组成了一个人演奏的奇妙混合音色,第二提琴作了高十一度的模仿,中提琴强压弓的码后长音+从零到p的力度,第一小提琴从极高音区滑向e弦的最低音区+压弓的颗粒性音响等,如此众多的因素对位叠置,即便在p值力度控制下的“次饱和”音响中,我们仍然能够感受到这种复杂音响的内在紧张度、威胁性与独特性。

例 9 拉菲埃尔·桑多《活体》(2011),II,1—4 小节(©G é rard Billaudot Éditeur SA,Paris)

以笔者对“饱和音乐”的粗略统计来说,力度0<ppp的“次饱和”占比一般为作品篇幅的1/4,“高饱和”力度mf—fff占比2/4篇幅,“超饱和”力度fff—fffff占比为全曲的1/4。

(四)音势

被“饱和音乐”经常提及的重要术语“geste”①Cendo, Raphaël, (Exc è s de geste et de mat iè re: la saturation comme mod è le compositionnel》, Dissonance,no 125, 2014, pp.21-33.,在法语字典里的意思是“手势”,应用在“饱和音乐”的语境下,我把它翻译为“音势”即:声音的势态,它包含了音乐的“织体”“形态”与“动态”,也关乎到时值比例、速度快慢、演奏姿态等。仅以过往常用的“织体”一词已经难以囊括“饱和音乐”形态的丰富内容了。在现场观看演奏饱和音乐时,演奏家的肢体语言总是大幅度的、有力的、忙碌的、快速而且瞬间变换的。通常,一场专场饱和音乐会下来,经过强压弓、双弦码后震音、近码或码上强奏、三重重音与纵向滑弓,演奏家的弓毛已经折损得所剩无几。所以,剧烈的演出肢体动作,并非演奏家夸张做作的表演,而是为了达到饱和作曲家谱面的特殊要求所致。为了准确地记录下这些在传统音响里不常见或没有先例的态势,饱和作曲家们必须找到自己的一些特殊“音势”谱式。

1.单音势

单音势指相对独立的、具有动感的、在较短时间内完成的织体形态与演奏动态。其实,单音势常常伴随着其他声部出现,它比较少并孤独地出现在“饱和音乐”作品中。例10速度为120,第100小节要求左手1/2按弦(假泛音),三弦滑向极端高音区,右手强压弓,极近码,在三根弦上快速轮流交替运弓,力度突强后立即突弱—渐强—很强。如此明确的谱式可以直接关联到演奏家的肢体运动态势。在休止一拍半之后,另一个“单音势”是用右手强拨奏的一个被抑制共鸣而枯涩的高音。此时,作曲家似乎是一个现代编舞大师,演奏家则是一个现代抽象舞蹈家,这就是“饱和音乐”的精彩应该现场聆响的重要原因之一。

例10 拉菲埃尔·桑多《活体》(2011),III,第 100—101小节,局部(©G é rard Billaudot Éditeur SA,Paris)

2.多音势

多音势指连接两组以上的、具有动感的、在较长时间完成的织体形态与演奏动态。“多音势”多出现在作品的连接与发展部分。例10的第2小节左手近码、双音1/2按弦与大三度上下快速滑奏,右手按节奏用突强—突弱凸显出三拍三组音型的双倍重音。为了实现作曲家的要求,我们可以看到演奏家近乎神经质的音势连续演奏动作。

3.复音势

复音势指具有动感的、通过多声部对位手段完成的复杂织体形态与演奏动态。“饱和音乐”通常以密集、叠加、复杂、连续、饱满、忙碌、强烈、嘈杂、运动的“复音势”出现,也可以说“复音势”占据了“饱和音乐”的主要声音形态,它通常也是作品的高潮部分。“饱和音乐”可以有多个高潮部分。例5《阴影的踪迹》以三、四、五连音构成三种不同速度、有规律的上下滑奏对位,其综合结果是形成复杂而统一的“复音势”。如果用一件乐器演奏这个极其复杂的综合节奏型,那几乎是不可能的,但分配给三件乐器则轻而易举。这里体现了不同速度的对比、不同节奏脉冲的碰撞,它们的变形几乎贯穿全曲。此时速度与饱和的观念紧密相连,发挥着重要的结构性和动态性功用。例6《第三弦乐四重奏》的“复音势”则是一种无法记录的混沌世界,演奏者的肢体语言与舞台形象只能用“群魔乱舞”来形容。杨·罗宾的谱式极为具体、形象、准确,由于担心演奏家误解,他往往还附上详尽的法英两种文字说明。

五、饱和音乐的三个维度

为了方便研究,笔者试图给本文所涉及的研究对象制定了饱和三维度的相对衡量标准,本标准原则亦可推及到“饱和音乐”的其他乐种,而仅仅增加其他乐器之特殊演奏法即可。

(一)次饱和

力度介于0—f之间,复合2—3种音色,演奏方式有快揉、滑奏、近码、压弓等。例5《阴影的踪迹》的开头力度在pppp—pp之间徘徊,音色有虚滑、快揉、近指板三种。三种不同速度的重叠,造就了密集而复杂的网状音响。例11弗兰克·贝德罗西安在作品的第二乐章里,开始部分在ppp<f力度控制下,作为主奏乐器大提琴的低音弦被调低纯四度,与第二提琴1/2弓杆拉奏人工泛音形成了一种弦乐四重奏极限音区的扩大饱和,这是非常罕见的定弦,它导致大提琴C弦过于松驰而只能奏出粗糙浑浊的音响,所以作曲家把大提琴的音量等级调高五个等级(ppp—f)。中提琴1/2弓杆拉奏长音,与前两件乐器一样,它们都被要求近码、滑奏、摇晃音;第一提琴的弓子游移在e弦的码后近码与系弦板之间演奏。此时,次饱和的结构安排是应乐曲的音色对比与扩大音响空间的需求,也给了演奏家体力与听众耳朵的喘息之机。

例11 弗兰克·贝德罗西安《阴影的踪迹》,II(2007),1—2小节(©G é rard Billaudot Éditeur SA,Paris).

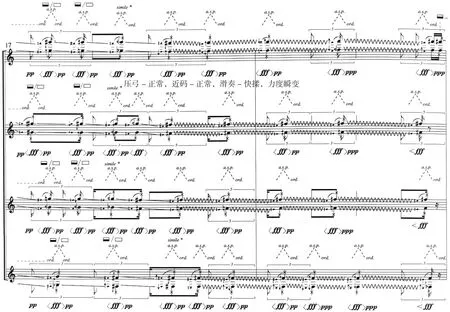

(二)高饱和

力度介于f—fff之间,复合3—4种音色,演奏方式有近码、码后、滑奏、重音、压弓等。它是“饱和音乐”最常态化的部分,它占据了乐曲结构的主体部分,也是“饱和音乐”最重要的特征。例4《活体》以fff的力度持续了四十五小节,每个声部都叠合3—4种音色或演奏方式。弗兰克·贝德罗西安与其他两位作曲家的块状力度设计有所不同,他更多地利用力度速变与对位技术,形成“高饱和”音乐戏剧性的对比。例12中,pp<fff>pp以四声部对位的方式造成“高饱和”错位,突出fff单音色不同的瞬间,这里综合了压弓—正常、近码—正常、滑奏与振荡等演奏法与音色。

例12 弗兰克·贝德罗西安《阴影的踪迹》II(2007),17—18小节(©G é rard Billaudot Éditeur SA,Paris).

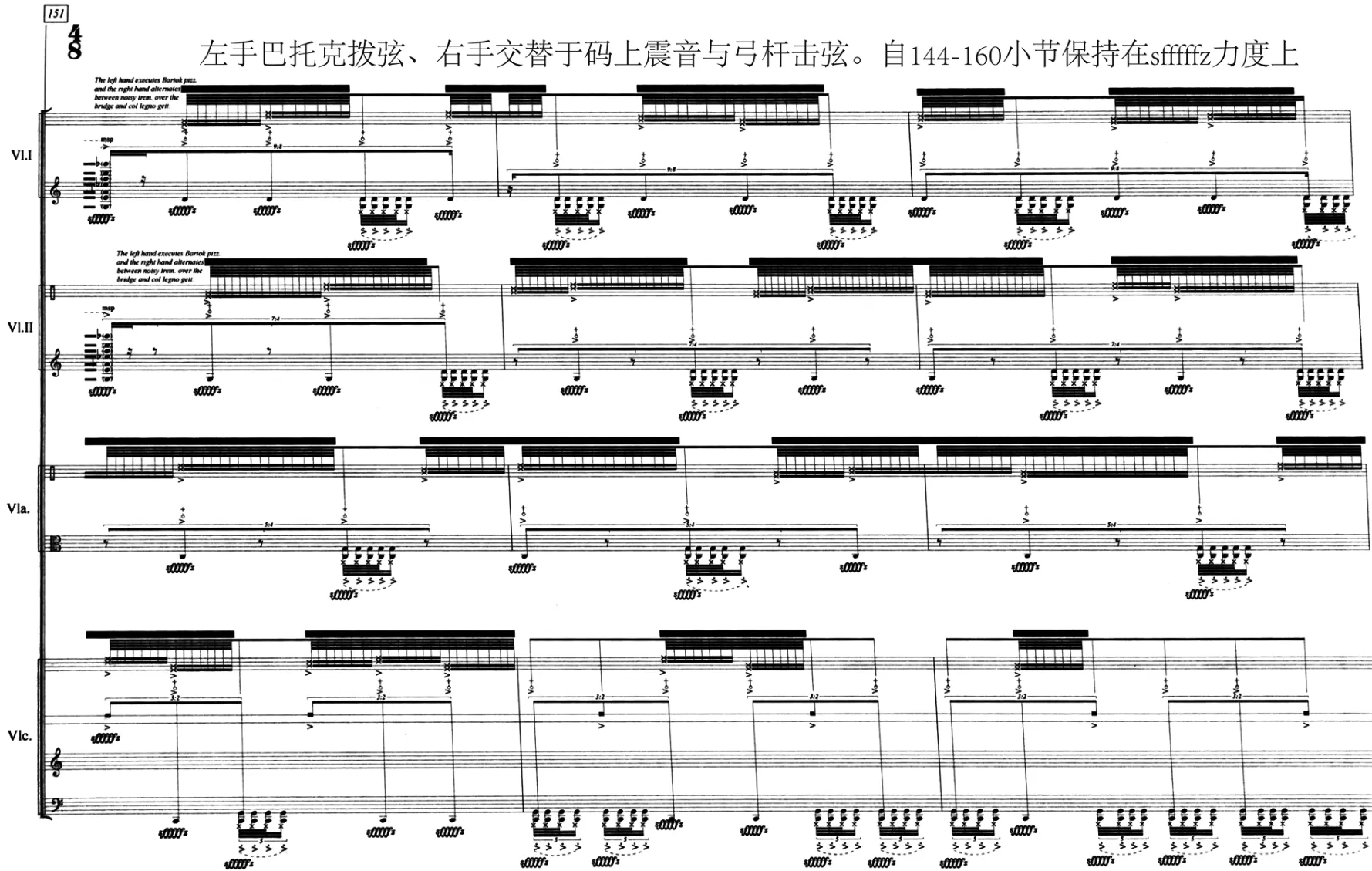

(三)超饱和

力度介于fff—以上,超过4种以上的音色,演奏方式有压弓,近码、码后、滑奏、极重音、压弓、拍弦、拍琴板等。一般说来,在一首饱和音乐作品中,它所占比例仅次于“高饱和”,但多于“次饱和”,是作品的高潮所在。例13的每个声部都综合了巴托克拨弦、码上震音、弓杆击弦、压弓拉奏双音以及连续17小节的sfffffz极端力度,并且它们之间的重置还经过对位化处理,其音响的反传统性、夸张性、复合材料的过度使用以及“超饱和性”一目了然。

例13 杨·罗宾《第三弦乐四重奏》(2015),151—153小节(©Éditions Jobert)

当然,“饱和音乐”的三个维度可能是孤立出现,也可能渐变显示或是复合使用。

六、结语与横向对比

“饱和音乐”被音乐界所认知也才17年左右,音乐界与听众对他们的音乐褒贬皆有。现在对他们的音乐盖棺定论为时尚早,理论界也尚未对“饱和音乐”建立一种系统的研究分析与评判体系。弦乐四重奏是一个非常好的实验载体,有着丰富的可能性以及待挖掘的新领域,它适合承载“饱和音乐”作曲家大胆的想象力与极端的创造力。笔者试图通过研究这三位作曲家的三部弦乐四重奏作品,探寻一条认识“饱和音乐”一般规律的路径。三位作曲家对“饱和音乐”的“音响”“音色”“力度”与“音势”有着共同的追求,在“次饱和”“高饱和”与“超饱和”三个维度上有着类似的三分性结构布局,乐曲发展的手法大多以对位、拉伸、移动、变形为主,为减轻演奏家的负担,他们的记谱范式也趋同于一统化。另外,他们都受到意大利作曲家佛仕多·罗米特利(Fausto Romitelli)的影响。除了相似的美学观,相近的年龄,他们受教育的背景也几乎相同,但三人之间的不同点也是不难识别的。拉菲埃尔·桑多最为极端,他常常让所有演奏员用fff的力度从开始演奏到结束,试图迫使演奏家超越其现有技术而练就超凡绝技;弗兰克·贝德罗西安更为精致,他注重音乐的对位化,并从拉亨曼的“器乐具体音乐”与第二代频谱音乐作曲家雷胡(Leroux)的音乐里寻找灵感;杨·罗宾则相对学院派一些,谱式非常严谨,更多地从和声角度以及自由爵士中汲取营养。近年来,他们三人的音乐似乎越来越不像了,这绝对是好事,不能让“饱和音乐”学派的集体荣誉抑制了个体作曲家的独立发展。