可供性驱动下大企业新事业竞争优势的形成与演化

——基于特锐德的纵向案例研究

罗均梅,孟朝月,姜忠辉

(1.中国海洋大学 管理学院,青岛 266100;2.中国海洋大学 创新创业研究中心,青岛 266100)

0 引言

在数字经济时代,人工智能、大数据等新兴数字技术的快速发展导致“大企业病”暴露得更快速、明显。为了寻求新的利润增长点,大企业不断尝试各种公司创业活动,其中新事业开发是大企业创建新公司或部门来开发市场机会的创业活动[1],为增长放缓的大企业带来新机遇。由此,一些学者开始关注新事业开发与企业绩效之间的关联,但相关研究结论并不聚敛。有研究认为,新事业开发有助于克服大企业的组织惰性,提高灵活性和适应性,实现创造性突破[2],从而正向影响企业绩效[1]。也有研究指出,新事业开发需要较高投资,是一种资源分散行为,对企业财务绩效的影响可能是非线性的、滞后的,甚至是负面的[3]。因此,探讨大企业如何进行新事业开发才能获取持续竞争优势以提升绩效显得非常重要。

对此,有研究指出,在VUCA时代大企业仅仅依靠自身力量来开发新事业比较困难,可以通过构建创新生态系统[4]来构建新事业竞争优势。实践中,一些大企业开始通过吸引外部行为主体构建创新生态系统来开发新事业,比如海尔、阿里巴巴等企业[5]。因此,从创新生态系统属性的视角出发,探讨大企业新事业竞争优势的来源变得重要且必要。现有研究提出,大企业作为创新生态系统的核心企业,可以通过强化系统成员的协作互动来提高自身的竞争优势[6],但并未指出焦点企业如何持续推动系统成员的互动,也难以解释为何不同的企业创新生态系统在互动效率和效果上存在较大差异。为此,还需要进一步探讨影响企业创新生态系统互动的因素,而可供性(affordance)理论可以为回答此问题提供新的理论视角。

可供性是生态心理学中的概念,探讨的是特定环境下行为主体对于某项事物提供某种行动可能性的感知[7],聚焦于物质情境如何被行为主体感知并应用。近年来,可供性逐渐被用于组织管理研究中。已有研究指出,技术可供性对于组织价值创造和目标实现具有重要的驱动作用[8-9]。由此可以推断,当组织目标是提高企业创新生态系统互动效率和效果时,技术可供性也会发挥一定的推动作用。事实上,海尔、腾讯等大企业就利用数字技术可供性来强化企业创新生态系统互动效率,并最终构建了自身在新事业上的竞争优势。而现有研究并没有对技术可供性与提高创新生态系统互动效率和效果的关联进行深入揭示。创新生态系统是由相互依存的成员围绕某项或某一类关键技术聚合而成的复杂系统[4],生态成员间不同的互动模式推动着生态系统的整体演化。而创新生态系统的成员受到自身需求和定位的影响,其对关键技术的响应行为也存在差异[10],例如在安卓创新生态系统中,手机厂商会对安卓操作系统进行深度定制,而App开发者们会开发更多的应用。因此,技术的可供性特征会影响创新生态系统不同成员的响应行为,进而对成员之间的互动形式产生影响,并最终影响焦点企业的竞争优势。基于此,技术可供性对于促进企业创新生态系统互动乃至大企业竞争优势都具有重要作用,亟须理论研究进一步分析以揭示上述变量之间的关联。

针对上述理论缺口,本文选取青岛特锐德电气股份有限公司(下文简称特锐德)作为案例分析对象,基于特锐德在新能源汽车充电网络生态方面的管理实践,探讨如下研究问题:大企业如何利用技术可供性吸引多元行为主体加入创新生态系统并持续互动,从而推动新事业竞争优势的形成与演化?本文提炼出推动新能源汽车充电生态发展的路径模型,进而解构了数字经济时代新事业竞争优势的形成过程以及可供性对竞争优势形成的作用机制。本文将技术可供性纳入竞争优势的考察范畴,探讨了技术可供性不同特征对竞争优势形成的作用机制,弥补了现有研究对技术可供性的组织情境因素考察不足的缺陷,对可供性理论有所拓展。此外,针对大企业新事业开发的情境探讨技术可供性对新事业竞争优势的影响机制,也在一定程度上拓展了公司创业理论。

1 文献综述与理论基础

1.1 技术可供性与大企业新事业竞争优势研究

当前,许多大企业借助大数据、云计算、物联网等新兴数字技术开展二次创业活动。在众多的创业活动中,新事业开发被关注得相对较多,成为大企业突破僵化、实现突破式创新的重要路径[11-12]。那么大企业如何构建新事业的竞争优势呢?已有关于竞争优势的研究或聚焦于成熟大企业母体本身,或聚焦于新创企业,对于成熟大企业在特定业务(如新事业)上的竞争优势的研究则较少[12]。成熟大企业构建新事业竞争优势不同于大企业本身构建竞争优势,需要结合成熟企业母体本身以及新事业的具体情境进行分析。大企业在新事业上的竞争优势不仅反映了大企业对新事业机会的把握程度,也反映了大企业相比竞争对手对市场需求做出反应的程度,并在创新速度、效率等方面表现出高于行业平均水平的特质,而这些特质与大企业对技术的感知、使用和管理又密不可分[13]。

而组织如何感知并与技术互动正是技术可供性的核心要义[14]。技术可供性作为一个关系型概念[14-15],反映了在特定环境下组织与技术间的连接关系[16],不仅关注技术特征,更关注组织特征与技术特征的交互对技术使用的影响[17]。以往研究指出,同一技术在不同领域采用不同行动时会表现出不同的可供性特征,从而导致组织输出结果不同[14-15]。由此,相关研究开始使用“可供性(affordance)—实现(actualization)”的理论框架[9,15]来探讨“特定目的的组织或个人如何用一项技术来实现组织目标”的研究问题。在这方面,TIM等[9]指出,组织可以通过技术可供性来实现组织变革,从而比竞争对手的市场表现更好。与之类似,CHATTERJEE等[18]指出,组织可以通过有效编排信息技术可供性来实现探索式创新和利用式创新。而组织变革、探索式创新和利用式创新被视为企业竞争优势的来源[19]。因此,本文将技术可供性纳入大企业新事业竞争优势的研究,将大企业构建新事业竞争优势作为一项组织输出结果或者组织目标,融入现有的技术可供性分析框架中。

依据应用范围的不同,技术可分为仅为特定企业所用的专用技术和可为各企业共享的通用技术。以往研究或专注于探讨通用技术(如信息技术)的可供性对组织目标的影响[18],或专注于探讨专用技术可供性对组织目标的影响[20]。从资源基础观来看,通用技术并不具备排他性,因而不能直接给企业带来竞争优势。然而,通用技术可供性在提高企业动态能力(例如整合能力和协调能力)方面却发挥着重要作用[21]。而相对的,专用技术是企业所独有的异质性资源,能够塑造企业的竞争优势,但是能否被充分地开发利用还取决于企业的能力。因此,单独考虑某一种技术可供性都不足以充分揭示企业竞争优势的来源,需要进行整合性的研究。

学者们基于不同的研究情境对技术可供性的维度进行了针对性划分。在对通用技术可供性维度的划分中,BOYD[22]结合网络平台企业研究情境,将数字技术可供性的维度分为持久性、可重复性、可伸缩性和可搜索性;苏郁锋和周翔[23]在直播电商情境中,将数字技术可供性分为物理可供性、功能可供性、知觉可供性和认知可供性。而在对专用技术可供性维度的划分中,TREEM和LEONARDI[24]将社交媒体技术可供性分为可持续性、关联性、可编辑性和可见性4种;郑大庆等[25]将技术可供性分为行为可见性、关联性、中心性、网络外部性、内容可见性、可编辑性、持续性和多样性等。虽然对技术可供性的划分并未达成一致,但总体而言,学者们大都根据技术的客观属性和效果属性来提炼具体可供性特征。而且,随着研究的不断深入,有学者发现随着外部环境特征以及组织自身能力的变化,组织在不同阶段对技术的感知以及与技术的互动会有所不同,故而技术可供性在企业成长不同阶段可能表现为不同的特征[22]。例如,TIM等[9]在对Rovio新业务开发的研究中发现,伴随不同开发过程,商业分析技术会呈现不同的可供性特征。显然,很有必要探讨不同时期技术可供性对大企业新事业竞争优势的影响。而目前仅有个别文献从动态视角探讨技术可供性与组织目标关系,其所涉及的组织目标也仅是组织变革或价值共创,缺乏大企业新事业竞争优势这一目标。

综上所述,亟待引入更多动态视角的研究,探讨大企业在不同时期如何利用不同类型技术可供性来构建并维持新事业的竞争优势的问题。

1.2 创新生态系统与大企业新事业竞争优势相关研究

随着外部环境日益表现出VUCA特征,大企业仅仅依靠自身的力量去开辟新事业,往往会面临较高的风险,尤其当大企业进入战略性新兴产业[13]。因此,一部分研究开始从创新生态系统的视角出发,探讨企业创新生态系统特征与大企业新事业竞争优势的关系。创新生态系统是由多个组织围绕某项核心技术组成的生态群落[4]。焦点企业新事业竞争优势的建立离不开创新生态系统的支持,倾向于构建创新生态系统并推动系统成员持续互动的大企业更容易获得资源,并有效开发新事业机会[4,22]。例如,ADNER和KAPOOR[4]、郑帅和王海军[5]、KAPOOR和FURR[26]等认为,大企业在新领域竞争优势的形成与创新生态系统的构建息息相关,创新生态系统的构建不仅有利于大企业明确新事业的发展方向,并通过开发瓶颈产品以开辟新事业,而且为大企业推动价值共创、新事业竞争优势的持续提升奠定基础。此外,新兴行业中一般有多个企业创新生态系统在相互竞争[27],其中互补创新程度更高的企业创新生态系统更可能在竞争中获胜成为技术领导者[28]。

综上所述,创新生态系统中高度互补成员的持续互动对于大企业在动态环境中构建新事业竞争优势具有重要意义。然而,现有研究关注了系统成员间基于独特性资源互补的单一互动形式对焦点企业新事业竞争优势的影响[4-5],尚未关注企业创新生态系统成员间的多种互动形式,对数字经济时代大企业复杂的生态系统实践解释力度不足。此外,还需进一步探索大企业如何吸引其他互补第三方构建创新生态系统,并提高系统内互补成员的互动合作功效。简而言之,就是探索成员高度互补的创新生态系统实现持续互动的驱动因素,并分析这些驱动因素通过企业创新生态系统对大企业新事业竞争优势的间接作用。

1.3 技术可供性与企业创新生态系统相关研究

企业创新生态系统的形成与焦点企业掌握的技术特征息息相关[4],外部第三方企业与焦点企业建立合作关系形成创新生态系统的前提是能够有效接收并理解焦点企业发出的技术信号,而这一过程与焦点企业对技术的感知、互动休戚相关[15]。换句话说,企业创新生态系统的形成与技术可供性密切相关。

近年来,数字技术以及数字基础设施的出现,创造了新的技术可供性,能够帮助合作企业间打破空间壁垒,促进组织生态群落的形成[29]。AUTIO等[30]发现数字技术可供性的解耦性、去中心性以及生成性等特征有助于推动多个企业组织集聚成群落,共同开发创新机会。同时,基于数字可供性形成的信任可以不断强化群落中成员的互动,引发知识溢出效应,提高系统的劳动生产率。也就是说,焦点企业可以利用技术可供性,让有效接收相关技术信号的行为主体主动黏合在一起,并通过不断更新技术可供性的特定特征以绑定相关行为主体,继而推动其互动。TIM等[9]的研究证实了这一观点:Rovio娱乐首先利用特定技术可供性特征将员工整合起来,为实施组织变革奠定基础,之后持续利用技术可供性的其他特征提高员工的互动效率,从而保证组织变革的实现。与之类似,石声萍等[8]的案例研究也发现,企业首先可以利用某种技术可供性特征将众多用户聚集在企业周围,然后通过其他技术可供性特征推动用户与用户、用户与企业之间的互动。上述研究都依据“可供性—互动”的分析框架,表达以下逻辑:当焦点企业通过技术可供性向外传达信号后,有效接收并认同此信号的行为主体才会与焦点企业建立联系,从而形成互动合作的生态系统关系。鉴于此,本文将技术可供性纳入创新生态系统形成与演进的驱动因素中。现有研究仅暗示了技术可供性与创新生态系统之间的关系,但没有明确说明技术可供性的何种特征会影响创新生态系统的形成,何种特征会强化创新生态系统成员的互动,这就为本文提供了研究空间。

综上所述,现有研究分别从技术可供性和创新生态系统视角对大企业新事业开发的问题进行了相关研究,但是存在如下不足:①从技术可供性视角展开的研究侧重于探讨单一技术可供性的影响,未能考虑不同技术可供性的耦合作用;②从创新生态系统视角展开的研究侧重于企业创新生态系统成员间基于资源互补的互动这单一互动形式对大企业新事业发展的影响,缺乏对企业创新生态系统多种互动形式的影响机理以及形成过程的探讨;③受研究范式的限制,可供性理论和创新生态系统理论无法单独解释企业特征与技术特征交互的结果,也无法单独阐释竞争优势的构建。因此,亟须相关研究整合技术可供性、创新生态系统的研究框架,进一步回答“大企业如何依据技术可供性来影响创新生态系统的互动进而构筑新事业竞争优势?”的研究问题。

2 研究设计

2.1 研究方法

本文的研究问题属于典型的“如何”(how)类问题,宜采用案例研究的方法[31]。另外,大企业新事业竞争优势的形成是一个连续变化的过程,呈现出复杂性和动态性,适宜采用纵向单案例研究,对行为主体发生的关键事件进行深入挖掘,探索前因后果,描绘事件背后深层次的机理。故而,本文选择纵向单案例研究进行探索,试图通过对典型案例的剖析以构建新的理论。

2.2 案例企业选择

鉴于在战略新兴产业中技术可供性、创新生态系统发挥的作用更明显[26],本文以进入战略性新兴产业的大企业为研究对象,并遵循理论抽样的原则,选取特锐德作为案例分析对象。

第一,该案例具有典型性。特锐德成立于2004年,经过10年发展,成为箱变产品领域的龙头企业。与此同时,企业也遇到了发展瓶颈,增长速度放缓,并于2014年开始进行二次创业,成立青岛特来电新能源有限公司(下文简称特来电)进行充电新事业开发。经过8年的深耕,特锐德已经在全国349个城市铺设智能充电桩超33万个,累计充电87亿度,在行业内构筑起竞争优势。第二,该案例具有启发性。特锐德新事业发展的过程中,数字技术和专用技术发挥着重要作用,并且伴随新事业的发展,二者所扮演的角色也在不断变化。特锐德借助两种技术的协同与演化推动新事业发展的成功实践,对于其他企业尤其是具备一定技术优势的企业来说非常具有启发性。

为了能够全面清晰地剖析特锐德新事业开发全过程,本文进行了阶段划分,划分依据如下。首先,依据因果逻辑和成长表现将特锐德新事业发展的关键事件通过对应的时间阶段加以初步划分;其次,根据访谈数据和特锐德新事业战略目标的转变,区分出3个关键时间阶段;最后,从动态视角审视特锐德新事业的发展,最终确定出特锐德新事业的3个成长阶段(见图1)。

图1 特锐德充电新事业的发展历程Fig.1 Development history of TGOOD’s new charging business

2.3 数据收集

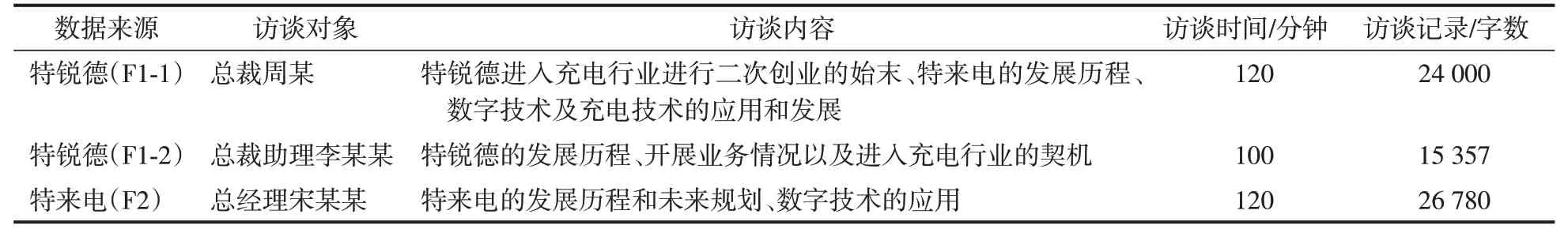

本文通过一手和二手资料两种不同方式进行数据搜集,多重数据来源既丰富了样本数量,还便于实施三角验证,确保研究的信度和效度[31]。其中,一手资料主要来自对案例企业高管的深度访谈,如表1所示;二手资料包括内部资料、外部资料以及参与式观察报告3种,如表2所示。

表1 一手数据明细Tab.1 The details of first-hand data

表2 二手数据明细Tab.2 The details of second-hand data

2.4 数据分析

为了更好地剖析单案例所反映的管理理论,需要对单案例进行系统性的概念化编码。首先成立编码团队,包括2名博士生、2名硕士生以及1名专注于创新创业管理研究的教授。在此基础上,团队成员分为两组,分别对收集到的数据资料进行独立分析编码。然后,两组成员共同对编码结果进行比较分析。对于编码结果不同的条目,两组成员均说明编码理由,经过讨论保留达成一致的编码结果。同时,为了探究构念之间准确合理的逻辑关系,团队成员不断将数据资料与理论进行对话,对理论与数据资料不一致之处不断完善,并进一步深挖新的理论,直至得出清晰稳健的逻辑关系。

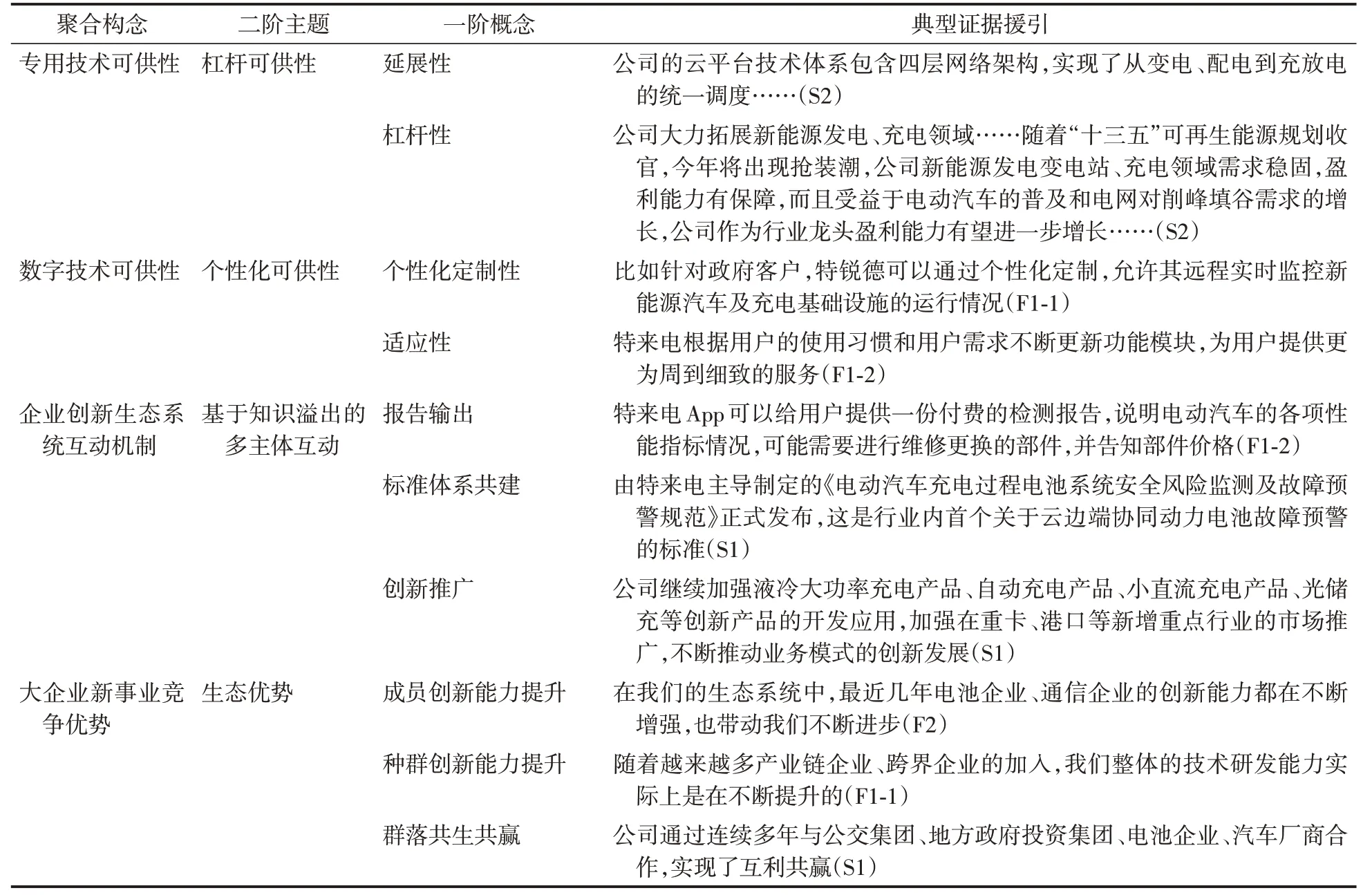

在数据分析过程中,本文采用了一阶/二阶的结构化数据分析方法[32]。首先,在一阶分析中,忠实于访谈资料,提炼了“易用性”“适应性”等30个一阶构念。在此基础上,通过进一步归纳、整合,获得了“基础可供性”“交互可供性”等12个二阶主题。最后,通过对二阶主题进行同类合并、提炼、整合,得到了4个聚合维度:“专用技术可供性”“数字技术可供性”“企业创新生态系统互动机制”“大企业新事业竞争优势”。编码的数据结构如图2所示。

图2 数据结构Fig.2 The structure of data

3 案例分析

3.1 特锐德新事业开发第一阶段(2014—2016年)

2014年,国家电网宣布允许民营资本投资充电业务,苦于增长乏力的特锐德看到了机会,成立特来电子公司开展新能源汽车充电业务,聚焦电力电子技术在充电网场景的开发,研发出了群管群控的汽车群柔性充电系统,利用基础可供性和时空可供性获取生态系统参与主体的关注,推动了基于资源互补的多主体互动,从而抢先进入市场,获得了先发优势(见表3)。

表3 特锐德新事业开发第一阶段竞争优势形成的典型证据索引Tab.3 Typical evidence for the competitive advantage of TGOOD’s new business in the first stage

1)基础可供性,是指企业利用特定产品的专用技术帮助用户满足基础需求的可能性。特锐德先后于2014年、2015年研发了电动汽车群智能充电系统和CMS主动柔性充电系统。基于这两项专用技术的充电终端体现了易用性和可靠性的特征。在易用性方面,通过将充电枪和电线内置在充电终端内的盒子中,并设置自动回弹装置,使得外观无电源接口,无须占用停车面积,既避免碰撞又防止碾压。特锐德总裁在访谈时提到“市民在充电时,只需打开金属盒子,拿出一个类似油枪的充电插头,插到电动车的充电口即可充电”;在可靠性方面,特锐德电动汽车智能充电系统解决了传统充电桩存在的充电和设备安全问题,就如特锐德员工提到,“特锐德的充电桩除了外壳很硬外,还防水,不怕雨淋和水淹,可以让市民放心使用。”除了安全防护,CMS主动柔性充电系统技术对电池使用寿命的延长也有一定帮助,这也充分体现了特锐德专用技术的可靠性特征。

2)时空可供性,是指企业利用数字技术帮助用户破除时空间隔的可能性。特锐德基于互联网、大数据等数字技术,研发上线了特来电云平台,帮助企业实时监控全国充电运营情况,并在特来电App上进行可视化呈现,可以让用户看到各地的充电桩的类型、使用情况等,表现了可见性的特征。此外,数字平台还体现了可搜索性特征,总裁周某说:“用户在特来电数字平台上,可以查询附近可用充电站、汽车充电状态,并可实现预约充电时间、充电度数,利用低谷电充电等功能。”

3)基于资源互补的多主体互动,是指在企业生态系统中多主体之间基于互补性资源进行的合作互动。通过基础可供性和时空可供性向外界传达信号,特锐德吸引了西安城投等7家地方政府资本、廊坊交运等6家公交企业、长安汽车等6家整车企业、亿纬锂能等2家电池企业、方硕新能源等2家能源企业共同成立合资公司,打造了新能源汽车充电生态圈。这些合资方拥有大量场地、车辆等资源,与特锐德在充电行业的技术产品形成互补,彼此的合作互动为特锐德充电网的规划和建设提供了有力支撑,从而推动特锐德在充电事业的初步发展。

4)先发优势,是指企业率先在目标市场进行布局,获得了相对于其他竞争对手的领先市场地位。通过和生态系统成员的合作互动,特锐德率先在公共领域推动电动汽车充电网建设。2014—2016年间,特锐德累计建设充电站1.2万个,充电桩达到1.5万个,运营的充电站0.6万个,充电桩达4.2万个,当期名列第一,获得了规模优势。由于各个地区场地有限,可用的充电总量也有限,这就让率先在各地布局的特锐德构建了空间壁垒,使得其他企业的充电桩难以进入。

3.2 特锐德新事业开发第二阶段(2017—2019年)

自2017年起,充电桩市场进入行业洗牌期,特锐德受消费互联网平台模式启发,聚焦于“充电网+互联网”场景的开发,在已有技术可供性基础上,利用融合可供性和交互可供性进一步扩大了生态系统的规模,推动了基于数据交流的多主体互动,构建了差异化优势(见表4)。

表4 特锐德新事业开发第二阶段竞争优势形成的典型证据索引Tab.4 Typical evidence for the competitive advantage of TGOOD’s new business in the second stage

1)融合可供性,是指企业特定用于某类产品的专用技术与其他技术融合的可能性。为了提供更安全的新能源汽车充电技术,特锐德在CMS主动防护技术的基础上更进一步,于2019年发布了充电网两层防护技术。该技术深度融合了充电技术、大数据技术和电池技术,从多个维度预防汽车充电安全事故,这很好地体现了融合性特征。与之类似,特锐德推出的智能充电弓和无线充电技术也采用了多种技术的融合。融合可供性的实现还需要产品具有易调整性,因为繁杂的更换过程和较大的投资会降低企业更新产品的意愿。特锐德的充电网使用的是模块化结构,将充电设施分为前端充电桩和后端智能箱变,其中前端只有连接功能,而后端箱变集成了充电技术所需的多个核心功能模块,当更新产品时,可直接对后端箱变模块进行更换,对比传统充电桩复杂的更新升级,体现了其专用技术易调整的特征。

2)交互可供性,是指企业利用数字技术实现与其他行为主体交互联通的可能性。特锐德不断强化特来电云平台的功能,开发了标准化的开放接口,与地方政府、电网公司、新能源汽车制造商、车辆运营商、支付宝、百度地图、高德地图等多元行为主体交互联通。为实现交互的持久性,企业使用了区块链、大数据等数字技术确保信息加密,保证数据安全。此外,强大的用户基础也是实现跨平台交互持久性的重要力量。在用户端,特来电App上增加了“社区”功能模块,实现用户和企业以及用户与用户的交互沟通。用户可以发表对充电桩、电动汽车等的使用感受,并回复帖子,提高了用户关系嵌入性,进一步锁定用户基础。上述的跨平台交互性和用户表达性都是交互可供性的重要特征,二者在实现交互可能性方面相互促进。

3)基于数据交流的多主体互动,是指在企业创新生态系统中行为主体基于数据信息进行的合作互动。专用技术的融合可供性让多元行为主体看到技术要素多元发展的可能性,于是更多的企业愿意和焦点企业进行合作交互,而数字技术的交互可供性也为多元行为主体的合作交互提供了渠道。在专用技术可供性和数字技术可供性的支持下,特锐德大力开展充电设备精细化运营,结合电动车主出行习惯,与百度地图、高德地图、支付宝等大型互联网平台进行数据的互联互通,多维度满足车主的充电使用场景。同时,公司还与比亚迪、广汽新能源等多家整车厂商以及电池企业宁德时代达成战略合作,共享汽车充电安全数据,推动充电安全技术发展。此外,特锐德也实现了与货拉拉、快狗等物流运营平台的互联互通,服务电动物流车主的充电需求。在基于数据共享的多主体互动下,特锐德迎来了新一轮的发展浪潮。

4)差异化优势,是指企业的产品在目标市场上相比竞争对手的产品具有独特优势,获得了用户的青睐。通过和多个行为主体进行互联互通、数据共享,特锐德构造了一定的差异化优势。具体来说,在技术融合可供性的驱动下,特锐德掌握了智能充放电全系列的核心技术,在充电领域保持着技术领先优势。通过和其他行为主体的数据共享,特锐德推进了充电精细化运营,提升了品牌力量,截至2019年底公司累计充电量38亿度。与此同时,特锐德通过社区模块收集用户的“痛点”,并及时响应,逐渐获得用户的高度认可,截至2019年底特来电App注册用户已达240万人。与同期竞争企业相比,特锐德的差异化优势明显。

3.3 特锐德新事业开发第三阶段(2020—2021年)

2020年以来,国家先后提出了新基建、碳中和等战略,进一步推动了充电市场的发展。特锐德凭借对机会、资源的感知,聚焦“互联网+充电网+能源网”三网融合场景的应用,并在已有可供性基础上,利用杠杆可供性和个性化可供性推动了基于知识溢出的多主体互动,构建了生态优势(见表5)。

表5 特锐德新事业开发第三阶段竞争优势形成的典型证据索引Tab.5 Typical evidence for the competitive advantage of TGOOD’s new business in the third stage

1)杠杆可供性,是指企业用于特定产品的专用技术产生高于投入的输出的可能性。2020年以来,随着新能源电动车渗透率不断提高,泥头车、重卡、港口AGV等特种车型逐步开始电动化,特锐德围绕大功率充电和自动充电技术攻关,自主研发推出特种车型智能侧充,充电功率可以达到1 000 kW,实现“秒充”。这体现了特锐德专用技术的延展性,通过为充电网技术开发新的应用场景,将充电网的能源属性充分发挥出来。同时,特锐德专用技术的杠杆特性也越来越明显,体现在群管群控智能充电网系统专用技术产生了与输入大小不成比例的输出能力。通过在公交车、电动汽车方面的技术可靠性,特锐德成功揽获了河北省首个钢铁行业批量重卡充电项目和港口首个自动化批量项目,这又为后续撬动重卡、港口等行业业务奠定了基础。

2)个性化可供性,是指企业使用数字技术实现个性化定制的可能性。在大数据技术和Sass平台的支持下,特锐德可以实现面向政府、充电服务提供商等生态合作者的个性化定制服务。这体现了数字技术的个性化定制性。此外,特锐德还实现了对数字技术的持续改进,不断使用大数据技术、云计算技术赋能产品创新,从多维度满足终端用户(如政府、运营服务商、消费者)变化的需求,这在一定程度上体现了适应性的特征。

3)基于知识溢出的多主体互动,是指在企业生态系统中多元行为主体进行的知识共享的合作互动。在杠杆可供性和个性化可供性的驱动下,越来越多的生态合作者加入特锐德的充电系统,构建了更广范围的充电生态网络,也吸引了更多的用户入驻特来电云平台。特来电云平台上累积了用户、车辆、电池、充电、能源等大量数据,并据此生成了针对汽车、电池的检测报告和维修报告。在报告中,特锐德会提供汽车电池的使用情况以及电动车相关性能的情况,并附上各种需要替换维修的零部件的价格,减少用户的搜索成本。这些报告在一定程度上体现了企业与生态合作者之间的知识共享。除此之外,特锐德携手南方电网、比亚迪汽车、亿纬锂能等生态合作方,共同起草充电安全标准体系《电动汽车充电过程电池系统安全风险监测及故障预警规范》,明确了电动汽车在充电过程的实时防护预警方法、安全评价以及对应的处置方法,规范了对应的数据和充电系统的要求,并在行业内进行推广普及。标准体系的起草和发布涉及大量知识的披露和共享,体现了创新生态系统成员基于知识溢出的互动,这些互动为特锐德提升竞争力奠定了基础。

4)生态优势,是指企业通过与多元行为主体的生态合作互动所获得的竞争优势。通过和其他行为主体的知识共享互动,特锐德与合作者之间协作的效率和效果得到了明显提升,使得生态系统整体应对外界挑战的能力得以提升,构筑了生态壁垒。在这一阶段,特锐德与其他行为主体的知识共享互动,不仅促进生态合作者提高了创新能力,还吸引了更多创新能力高的合作伙伴加入生态系统,尤其是与华为、宁德时代等高创新能力企业的联合研发,强化了生态系统核心企业的创新能力,构建了生态优势。2021年度报告显示,特锐德在公共直流充电市场中的占有率和充电量均位列第一,新增上线直流终端3.4万根,充电量超过42亿度,较去年同期增长55%,累计充电量超过110亿度,逐渐实现了生态群落成员间的互利共赢。

4 研究结论

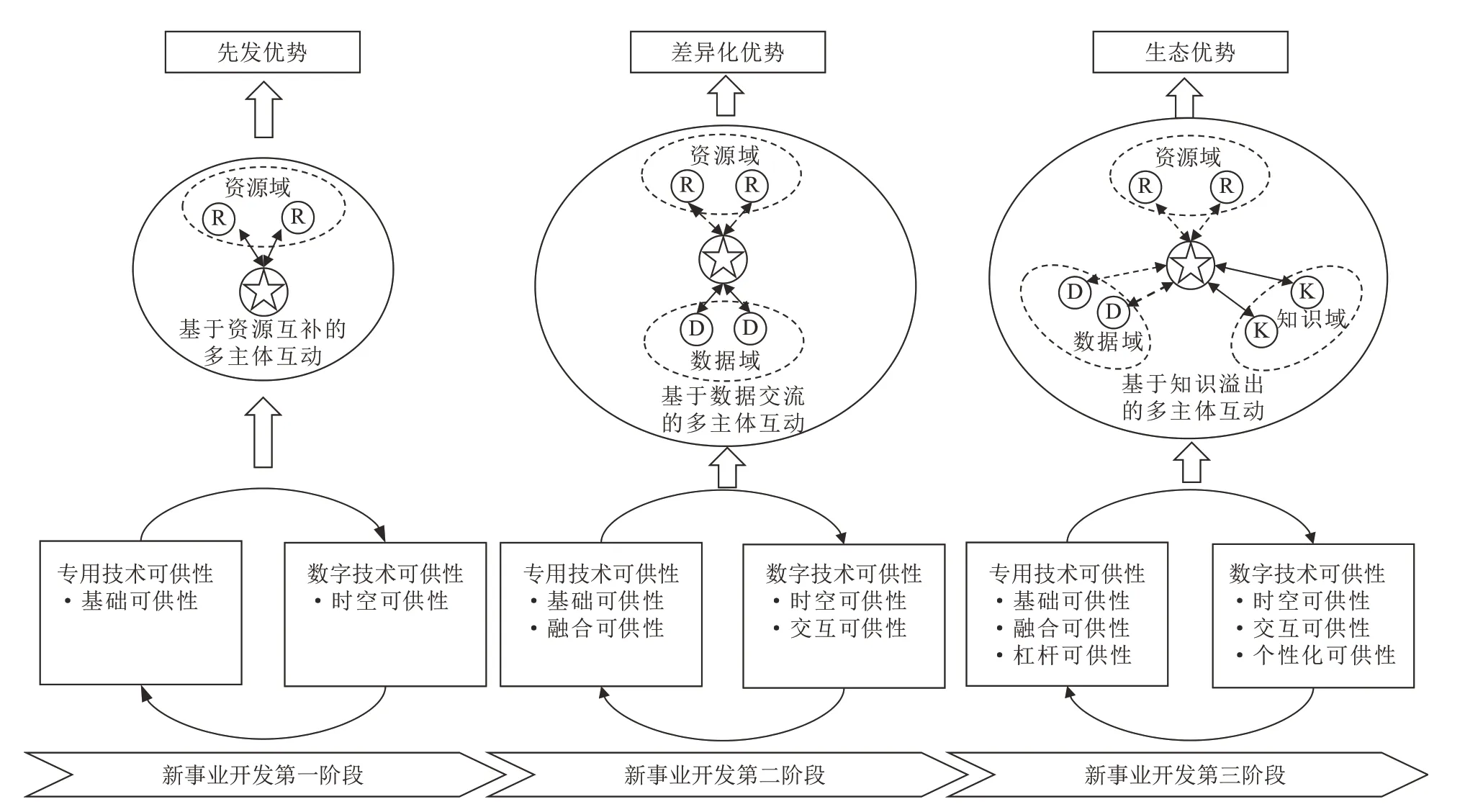

本文通过对特锐德案例的深入分析,系统探索了数字经济时代专用技术可供性、数字技术可供性驱动下大企业新事业持续竞争优势的形成过程,揭示了企业创新生态系统成员互动及其演化在技术可供性与新事业竞争优势间的作用机理,具体阐述如下。

4.1 大企业新事业持续竞争优势的构建过程

随着面临的外部环境日益呈现VUCA特征,大企业很难仅依靠原有业务维持市场地位,纷纷开发新事业以寻求二次增长。当新事业属于战略新兴行业时,外部环境不确定性程度又进一步升级[26],已有研究证明了核心技术(即本文的专用技术)选择、企业创新生态系统与竞争优势之间的关联[5,26],但并未深入探讨如何挖掘核心技术的多种可能性即技术可供性,以及技术可供性与创新生态系统之间的关联。通过案例分析发现,在战略新兴行业情境下,随着大企业新事业开发的深入,企业的专用技术可供性和数字技术可供性呈现动态变化的特征,进而驱动了企业创新生态系统成员间互动形式的动态演变,最终推进了大企业新事业持续竞争优势的构建(见图3)。

图3 可供性驱动下的竞争优势形成的过程模型Fig.3 The process model of competitive advantage formation driven by technology affordance

在新事业开发的第一阶段,为克服战略新兴行业面临的独特不确定性,大企业的专用技术可供性表现为基础可供性,数字技术可供性表现为时空可供性,在双重技术可供性的推动下形成了基于资源域的多主体互动关系。该互动强调企业创新生态系统成员间围绕互补资源进行合作,促进大企业构建了新事业在战略新兴市场上的先发优势;在第二阶段,为强化市场地位,大企业的专用技术可供性进一步表现为融合可供性,数字技术可供性进一步表现为交互可供性,在上述技术可供性的驱动下,形成了基于资源域和数据域的多主体互动关系(其中,基于数据域的多主体互动强调生态系统成员间的互联互通,针对多维数据的交流和共享),进而促进大企业构建新事业在新兴市场的差异化优势;在第三阶段,为了稳固市场地位,提高效益,大企业的专用技术可供性进一步表现为杠杆可供性,数字技术可供性表现为个性化可供性,进而驱动了基于资源域、数据域、知识域的多主体互动。其中,基于知识域的多主体互动强调生态系统成员间的知识共享、共建以及创新推广活动。在资源互补、数据交流和知识溢出的影响下,大企业构建了新事业在新兴市场上的生态优势。

4.2 大企业新事业竞争优势形成过程中的双重技术可供性

技术可供性视角的研究强调技术可供性对组织目标实现的推动作用[9,15]。然而,当组织目标比较复杂时,单一类别的技术可供性可能并不利于该目标的实现。已有研究证实,信息技术可供性对组织双元创新呈现出U形关系[33],即在某个门槛域内的信息技术可供性可能不利于组织双元创新这一复杂目标的实现。因此,为了平衡组织复杂目标中的互不兼容部分,并避开单一类别技术可供性的负向影响,组织应整合多种类型的技术可供性以实现目标。尤其在战略新兴行业中,高效率和高效果往往是大企业构建新事业持续竞争优势的关键[26],但是二者很难同时兼顾。在已有研究中,数字技术是各行业企业都可以学习应用的工具,有利于改进企业的运营流程,提高效率[9,30],而专用技术是仅用于某个特定行业内企业解决用户痛点的工具,有助于满足用户需求,提高效果[4]。故而,为了在战略新兴行业中构建新事业的持续竞争优势,大企业应该专注于数字技术和专用技术双重技术可供性效用的发挥。

然而,已有研究在分析技术可供性与大企业新事业竞争优势的直接或间接关联时,往往从数字技术可供性视角进行展开[9,34],忽略了专用技术可供性与竞争优势的联系。本文同时将专用技术可供性和数字技术可供性纳入考量,提出双重技术可供性,突破了以往技术可供性研究中单一可供性的设定[18],更符合数字经济时代数字技术和专用技术交相辉映的现实。如今,越来越多的企业开始探索如何将专用技术与数字技术进行有效融合,比如,特锐德探索如何将大数据、云计算等数字技术与电池、充电等专用技术进行有效融合,从而更好地提高充电效率保障充电安全。在这样的情境下,单独考虑数字技术可供性或专用技术可供性,都不利于全面揭示技术可供性对组织层面目标实现的影响机理。而且,研究中发现,特锐德通过其专用技术(如模块化充电网络系统)解决了用户新能源车的充电问题,实现了高效果。而大数据、云计算、区块链等数字技术的使用则改善了充电业务的流程效率,让用户可以在较短的时间内搜寻并使用充电桩,实现了高效率。正是专用技术可供性和数字技术可供性的结合使用才造就了特锐德在充电新兴市场上的龙头地位。

专用技术可供性和数字技术可供性的特征随着外部环境和组织属性的变化而动态变化,并且二者相互促进、螺旋演进,共同推进了大企业新事业竞争优势的形成。已有研究探索了数字技术可供性的特征(包括可重组性[34]、去中介化[30]、解耦性[30]、可见性[9]等)对企业新事业开发的影响,但并未揭示这些特征之间的关系以及与其他技术可供性特征之间的关系如何促进企业新事业开发。本文归纳专用技术可供性和数字技术可供性在不同阶段的特征发现,专用技术可供性各项特征是数字技术可供性各项特征发挥作用的基础,而数字技术可供性各项特征又推动了专用技术可供性的进一步演化。比如,在特锐德新事业开发的第一阶段,专用技术的基础可供性特征(易用性和可靠性)是数字技术时空可供性的实体基础,而对数字技术时空可供性的感知会引导并强化用户和其他行为主体的使用意愿,而使用后的良好反馈又进一步驱动专用技术基础可供性向融合可供性转化。

4.3 大企业新事业竞争优势形成过程中的多元行为主体互动演化

“可供性—实现”理论框架暗示了多元行为主体互动在技术可供性与组织目标实现间的桥梁作用[9,15],已有研究发现,企业利用技术可供性强化用户互动以提高竞争优势[8]。与之不同的是,本文指出大企业在利用技术可供性构建新事业竞争优势时,不仅应强化用户之间的互动,还需要强化企业与用户、企业与其他行为主体之间的互动,即企业创新生态系统成员间的多维互动。而且,随着双重技术可供性特征的变化,在其驱动下的企业创新生态系统成员互动的形式和内容也会发生演化,从而推动大企业新事业竞争优势的形成与持续。具体而言,在互动内容和形式上,本文发现仅是基于独特资源互补[35]的互动难以准确勾画数字经济时代企业创新生态系统成员的互动范围。如今,数字技术和各行业专用技术正在逐步融合[29],促使企业创新生态系统成员之间的互动成为围绕资源、知识、数据等多要素的多维互动。在传统经济情境中,企业创新生态系统中合作各方只需围绕核心专用技术,进行上下游主体间的资源互动即可进行价值共创[4],但在数字经济时代,数字技术和专用技术深度融合,使得生态系统合作各方既可以基于专用技术要素构建互动关系,也可以基于数据和知识要素构建互动关系,即生态合作各方可以形成多条关系链,构建基于多样性互补的互动[36]。与已有研究将基于独特性互补的互动和基于多样性互补的互动割裂审视不同[36],本文按照“基于独特性互补的互动—基于多样性互补的互动”的渐进性演进框架,剖析企业创新生态系统内部多主体互动的过程。特锐德的案例表明,在企业新事业开发前期,相较于数字技术,企业对专用技术的依赖强度更大,构建的多主体互动形式主要是基于独特性资源互补的互动,比如基于场地、整车、电池等专用互补资源的互动;随着数字技术与专用技术的融合,企业更加依赖数字技术,构建基于多样性互补的多主体互动,包括基于知识溢出和数据交流的多主体互动。对于正在融合专用性技术和数字技术的企业而言,根据企业发展情境,在基于独特性互补与基于多样性互补的这两种多主体互动形式中取得平衡才能更好地实现目标。

5 理论贡献与启示

5.1 理论贡献

第一,基于“可供性—实现”理论框架,通过将技术可供性划分为专用技术可供性和数字技术可供性,识别出大企业在新事业开发过程中利用技术可供性构筑竞争优势的过程机制,有助于拓展可供性理论。首先,已有研究基于“可供性—实现”的理论框架[15]探讨了技术可供性与特定组织目标之间的关系,比如组织变革[9]、组织创新[18],但并没有将竞争优势作为组织目标纳入这一分析框架中。本文将大企业在新事业上构建竞争优势作为组织目标,融入现有的“可供性—实现”理论框架,探讨技术可供性与新事业竞争优势之间的关系机制,进一步拓展了可供性的研究。其次,已有研究分别阐释专用技术可供性或数字技术可供性对组织目标的单独影响[18],或者将二者混为一谈,并未分析专用技术可供性和数字技术可供性对于组织目标实现的差异化作用。最后,基于特锐德的案例研究,不仅分析了专用技术可供性和数字技术可供性之间的互促关系,还说明了两种不同类型的技术可供性在不同时期的动态特征对竞争优势的差异性影响机理,从动态视角拓展了技术可供性与特定组织目标关系的研究,从而深化了可供性理论。

第二,从生态心理学中的可供性视角出发,剖析大企业创建新事业并推动其持续成长的这一创业过程,有助于拓展公司创业理论。公司创业的已有研究主要从组织惯性的角度出发,探讨大企业如何打破组织惯性进行新事业的开发[37],并构建新业务的竞争优势。可供性作为生态心理学中的理论,近年来逐渐被应用到组织价值创造研究中,但从可供性视角探讨大公司如何利用可供性来推动新事业的持续成长的研究并不多,只有少数研究探讨大公司如何利用可供性来实现现有业务的新目标[9]。而在管理实践中,越来越多的大公司在利用可供性进行新事业的开发。本文从技术可供性的角度出发,将专用技术可供性和数字技术可供性纳入大企业新事业竞争优势形成的考量范畴,探讨双重技术可供性如何影响创新生态系统的形成及互动,进而影响新事业竞争优势的形成,进一步拓展了公司创业文献,增加了新的理论视角,能够为后续公司创业的研究提供新的理论参考。

第三,揭示了技术可供性理论和创新生态系统理论之间的联系,发现数字技术可供性和专用技术可供性的耦合作用可以推动创新生态系统内成员之间的互动演化,拓展了创新生态系统相关研究。已有研究主要探讨创新生态系统的特征要素对核心企业竞争优势的影响[4],并不关注创新生态系统如何形成以及系统中互动形式如何演化,相关研究都隐含地假设只要企业或组织之间存在互补,自然就能促进创新生态系统成员之间的互动。然而这很难解释为何实践中有些高度互补的企业或组织之间经过努力仍然难以维持创新生态系统的互动。本文从可供性角度出发,探讨技术可供性对创新生态系统形成及演化的影响,发现核心企业可以通过专用技术可供性、数字技术可供性向外释放信号,将有效接收并认可该信号的互补主体聚集在一起形成创新生态系统,并通过改变两种类型技术可供性的特征进一步推动创新生态系统互动的演化。这一发现可以为创新生态系统形成及演化驱动因素的研究提供新的启发和借鉴。此外,本文也发现核心企业构筑新事业竞争优势与创新生态系统的互动演化密切相关,这一发现呼应并拓展了ADNER和KAPOOR[4]关于创新生态系统特征要素与核心企业竞争优势关系的研究,在一定程度上拓展了创新生态系统的文献。

5.2 实践启示

第一,大企业在开发新事业时,可以通过构建创新生态系统,并不断扩展创新生态系统的规模以及互动范围来获取持续竞争优势,这对于需要持续高投入的新事业来说尤其重要。研究结果表明,在电动汽车充电桩市场中,特锐德通过构建围绕其充电网技术的创新生态系统,并强化系统成员的多维互动,实现了先发优势、差异化优势和生态优势,初步实现新事业的成功。

第二,大企业在构建创新生态系统时,需要围绕场景进行产品设计与研发,从而利用专用技术可供性和数字技术可供性吸引外部行为主体加入生态系统。这就启示大企业管理者,依据具体场景设计的产品有助于让用户和其他行为主体感受到可靠性、易用性、可见性、可搜索性、融合性、易调整性、表达性、杠杆性、延展性、个性化定制性、适应性等可供性特征,这些特征的感知有助于推动系统的形成及互动演化,帮助大企业构建新事业竞争优势。

第三,为大企业如何利用自身已有技术获得竞争优势提供了有益的启示。传统观点认为,企业维持竞争优势的关键在于能否持续地进行技术创新。而根据研究发现,大企业可以围绕已有技术拓展可供性,扩展技术的服务场景,从而拓展用户群体。这就缓解了技术创新的资源约束,以及创新失败所要承担的风险,并延长了技术的生命周期,从而也能为企业带来竞争优势。

5.3 研究局限与展望

尽管本文从可供性视角对大企业新事业竞争优势的形成及演化的机制进行了有益的探讨,但仍存在些许不足。①大企业新事业竞争优势的形成及演化是一个复杂过程,本文仅从可供性角度将专用技术可供性和数字技术可供性纳入竞争优势驱动因素范畴,未来研究可以使用其他理论视角探索其他因素对竞争优势的影响,例如,探讨大企业新事业开发过程中内外部的合法性获取对竞争优势形成的影响,也可尝试基于烙印理论探讨大企业初始资源禀赋对新事业开发的影响。②可供性作用于竞争优势的机制可能包括组织内外部两种不同机制,本文仅探讨了创新生态系统的作用,未来研究可以从大企业内部情境角度,探讨内部情境要素在可供性对竞争优势的作用。③本文是单案例研究,仅探讨了新能源汽车充电行业的管理实践,研究结论对其他行业的适用性有待检验。未来可以使用多案例研究,对比多个行业大企业新事业开发的情况以验证本文结论。