中国铜资源保供需要关注的三个问题

■ 陈甲斌

(中国自然资源经济研究院,北京 101149)

铜作为常用的有色金属材料,已被广泛应用于电力电子、机械制造、交通运输、建筑和国防工业等领域[1]。2020年,我国铜消费量已逼近1450万吨,全球占比约为60%。全球铜矿资源储量丰富,资源开发主要集中在智利、秘鲁、墨西哥等发展中国家,而这些国家资源民族主义盛行,将可能影响全球供应总量和我国海外权益资源资产安全。我国铜产业链非常脆弱,其中矿产端原料供应严重短缺,对外依存度持续多年超过70%。“双碳”背景下,能源结构转换推动电力系统发展,以光伏、风电等为代表的清洁能源产业和新能源汽车产业发展为铜带来新的增量需求,预计2035年前我国铜资源消费将保持增长态势,2035—2050年需求将持续维持高位,但在国内资源基础薄弱和供应能力受限的情况下,铜资源供应仍将主要依靠国外。受全球资源问题政治化、资源民族主义全球化、矿产品价格金融化等因素影响,我国铜资源安全形势更为严峻。加强铜资源供给保障,是现实所需也是长远的资源战略问题,事关我国国民经济社会发展,事关我国新能源产业链能否筑牢优势,事关国家“双碳”目标能否顺利实现。

1 资源供应“大头在外”的被动局面不可逆转

1.1 中国铜资源储量较为贫乏

尽管我国是全球铜资源大国之一,但是总体上依然很贫乏。据美国地质调查局统计,2021年我国铜资源储量为2600万吨(金属),排全球第9位,但仅占全球铜资源总量的3%。而且,我国铜资源以低品位矿为主,富铜矿(Cu≥1%)占总量不足1/5。就空间分布而言,我国铜资源禀赋具有较高的聚敛性,主要分布在内蒙古、黑龙江、安徽、福建、江西、四川、云南、西藏、甘肃、新疆等十省(自治区、直辖市)[2]。2021年,这十个省(自治区、直辖市)铜资源量约占全国总量的80%,其中西藏自治区、新疆维吾尔自治区合计约占全国总量的45.6%,较2020年增长约10个百分点。

1.2 中国铜精矿产量供应跟不上冶炼增长步伐

我国铜矿资源的突出特点是中小型矿床多,大型、超大型矿床少,而且共伴生矿多、单一矿少,这些特点使得我国铜矿山建设规模普遍偏小,且经过几十年的强化开采,部分矿山资源储量大幅减少,有的甚至已接近枯竭。虽然早年国家曾大力发展铜矿业,但是成效并不显著[3]。从历史情况看,从2005年开始,全国铜精矿和精炼铜产量增长比较明显,呈现稳步上升趋势,但2016年以后,受各种复杂因素综合影响,一些中小型矿山关闭,少数大型矿山甚至也因此而阶段性生产受限,采矿成本相应增加。2021年,受价格高位运行驱动,铜精矿年产量恢复增长至185.5万吨,虽然较2020年增长7.3%,但是绝对产量规模基本与2016年保持在同一水平。与此同时,全国精炼铜产量增长很快,2021年产量为1048.8万吨,较2020年增长4.7%。由于国内铜精矿仅能满足精炼产能需求的17.7%,导致2021年我国净进口铜矿砂(实物量)达2340.39万吨,较2020年增长7.4%。

1.3 中国精炼铜产量增长跟不上消费增长步伐

长期以来,我国铜消费是在计划经济体制下运行的,形成了被压抑的消费(如1989年物资部曾下文禁止205种产品用铜),其消费量低于国民经济正常高效运行的合理需求,直到20世纪90年代中期以后,随着国民经济发展加快和消费政策放开,铜消费才开始迅速增长[3]。我国精炼铜消费量突破第一个100万吨经历了47年(1949—1995年),突破第二个100万吨经历了5年(1996—2000年),突破第三个100万吨只经历了3年(2001—2003年),突破第四和第五个100万吨只经历了5年(2004—2008年),而突破第六至第十个100万吨仅经历了6年(2009—2014年)。近几年,尽管中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情全球蔓延,以及世界全球经济发展和产业竞争格局变化对我国终端制造业造成不利影响,但是我国铜消费依然保持旺盛。据《世界金属统计》数据,2021年我国铜消费量达1388.5万吨,占全球铜消费总量的55.4%。

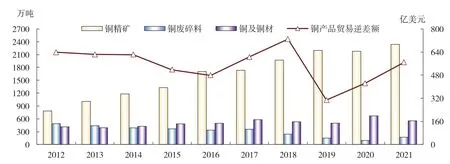

需要注意的是,我国铜产业链非常脆弱:上游的资源采掘业不能满足中游冶炼需要,而冶炼的产品又不能满足下游对精炼铜的消费需要,在产业链的每个环节都要靠进口来弥补其中的供需差距。换言之,我国铜工业的蓬勃发展及精炼铜消费的快速扩张,都是建立在大规模利用国外资源的基础之上。2021年,我国除进口铜精矿以外,还进口未锻轧铜496.6万吨,较2020年增长6.3%;进口铜废碎料169.3万吨,较2020年增长79.6%。2021年我国铜产品贸易逆差为567.6亿美元,较2020年增长33.9%(图1)。

图1 2012—2021年中国铜产品进出口贸易情况

1.4 “双碳”目标下铜资源供应形势更为严峻

目前,我国电力领域对铜的消费占比约48%。国内电网改造、“双碳”目标推动能源绿色转型升级等因素将进一步推动铜消费量扩张,新的铜资源需求空间将被打开。据预测,2025年、2030年、2035年我国的铜需求量将分别达1520万吨、1630万吨、1535万吨,其中新能源领域对铜的需求增量将可能分别达到100万吨、160万吨、150万吨,总需求峰值将可能出现在2030—2035年。一方面,我国铜资源供应体系较为薄弱,铜精矿供应占精炼铜产量的比例已从2000年的43%下降至2021年的18%左右[4],缺口越拉越大。另一方面,我国废铜回收利用率低,目前废铜的回收产量占铜消费量的比例基本维持在15%~20%,难以对原生矿形成有效替代。从目前情况看,我国未来铜精矿和精炼铜等初级原材料进口还将继续增长(图2)。

2 资源民族主义成为海外资源供应的主要风险

2.1 智利、秘鲁等少数国家掌控全球大多数铜资源

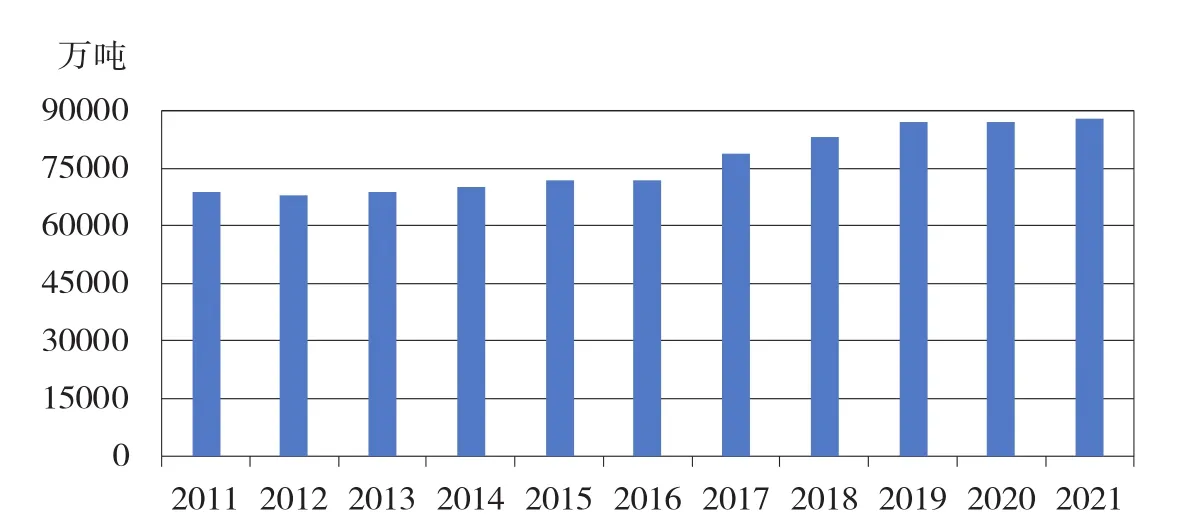

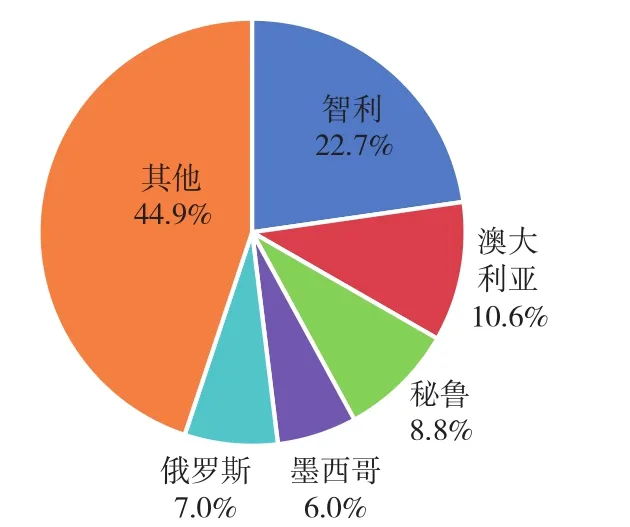

全球铜矿资源丰富,分布广泛,是全球地质勘查投资的热点矿种之一。虽然全球矿山铜产量总体保持增长态势,但是随着勘查投入的增加与技术创新,不断地有新的铜矿资源被发现,使得全球铜矿资源“越采越多”。据美国地质调查局统计,2021年底全球铜资源储量为8.8亿吨(金属),较2020年增长1.1%,较2011年增长27.5%(图3)。全球铜矿资源主要分布于智利、澳大利亚、秘鲁、俄罗斯、墨西哥等国家,2021年这五个国家铜资源储量合计约4.85亿吨,占全球总储量的55.1%。其中,智利、秘鲁是全球铜资源大国,2021年两国的铜资源全球占比分别为22.7%、8.8%(图4)。

图3 2011—2021年全球铜资源储量变化情况

图4 2021年全球铜资源储量分布

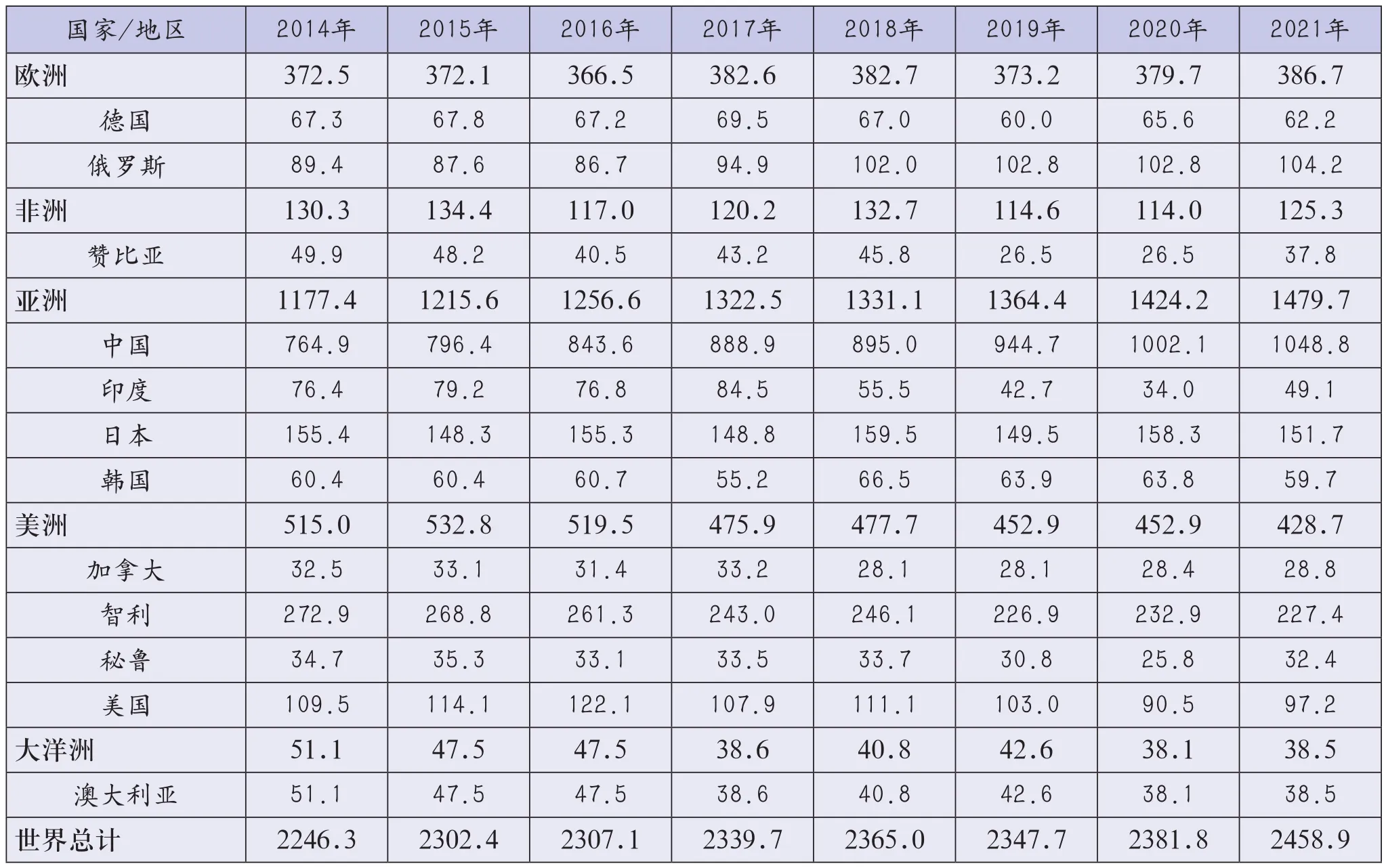

2.2 全球形成智利、秘鲁等国主导采矿和中国主导冶炼的生产格局

据《世界金属统计》数据,2021年全球矿山铜总产量为2134.7万吨,较2020年增长3.5%。美洲是全球矿山铜生产的核心区,2021年产量为1116.8万吨,占全球总产量的52.3%,其中智利、秘鲁是驱动美洲稳产的主要力量,2021年两国的产量分别为562.5万吨、229.9万吨,分别占全球总产量的26.4%、10.8%。随着我国矿山铜产量的增加,2021年亚洲的矿山铜产量达到465.3万吨,约占全球总产量的21.8%。其中,我国产量为174.1万吨,占全球总产量的8.2%。此外,全球其他矿山铜产量大国还包括俄罗斯、刚果(金)、赞比亚、美国、哈萨克斯坦等国家,这些国家2021年的矿山铜产量与2020年相比均有不同程度的增加(表1)。从未来趋势看,随着新建、扩建产能的陆续释放,非洲矿山铜产量还将保持增长态势,但是改变不了美洲作为全球最大铜精矿生产基地的格局。

表1 2014—2021年全球矿山铜生产情况 单位:万吨(铜)

精炼铜是铜精矿或废铜二次回收的冶炼核心产品,也是资源转化为基础原材料的必须环节。2021年,虽然智利、秘鲁等国家精炼铜产量有所波动,但是在中国、美国等国家增产的带动下,全球精炼铜产量表现为稳中趋增。2021年,全球精炼铜产量为2458.9万吨,较2020年增长3.2%。目前,全球有近50个国家和地区生产精炼铜,但是精炼铜生产属于高耗能产业,发达国家和地区对铜冶炼项目一般不鼓励发展,而是提倡进口消费。例如欧洲,精炼铜生产规模基本稳定在370万~390万吨。只有发展中国家为了满足自身发展或配合其他产业发展等方面的需要才不断扩张精炼铜产量规模。我国是这方面最典型的例子,2021年我国精炼铜产量为1048.8万吨,较2020年增长4.7%,占全球总产量的42.7%,是全球铜精矿消费增长的主要贡献国(表2)。由于我国精炼产能仍处于扩张期,精炼铜产量仍将会保持在较高水平,因此亚洲地区精炼铜产量居全球之首的地位不仅不会改变,而且在全球的占比还将继续增加。

表2 2014—2021年全球精炼铜生产情况 单位:万吨(铜)

2.3 全球铜消费保持增长态势,中国消费约占全球总消费量的55%~60%

据《世界金属统计》数据,2021年全球精炼铜消费量为2506.8万吨,较2020年增长0.6%。亚洲是全球精炼铜消费最多的地区,2021年消费量为1827.5万吨,较2020年减少2.0%,占全球总消费量的72.9%。分国别看,全球精炼铜消费主要集中在中国、美国、德国、意大利、俄罗斯、日本、韩国等国家,特别是中国、美国的年均铜消费量不仅长期高于100万吨,而且两国合计占全球消费总量的比例基本稳定在2/3左右(表3)。

表3 2014—2021年全球精炼铜消费情况 单位:万吨(铜)

20世纪90年代以来,在全球铜消费增长中起较大作用的国家主要有两类:一类是北美和欧洲的发达国家,如美国、德国、意大利等;另一类是亚洲国家和南美的发展中国家,如中国、日本、韩国、印度、巴西及智利等。从今后发展趋势看,第一类国家的铜消费已经基本趋于稳定,在世界铜消费中增长幅度较低;第二类国家经济发展潜力较大,对铜的消费保持较快增长速度,尤其是我国,铜消费量全球占比超过了55%。值得注意的是,我国虽然是世界铜消费的核心区,这与国家经济发展对耗铜产品消费拉动有一定的关系,但是我国很多的耗铜产品是出口供世界消费,因而我国铜消费增长存在一定的“虚拟”成分。

2.4 资源民族主义成为海外供应的主要风险

我国铜资源进口来源虽然点多面广,但是智利和秘鲁一直在我国铜资源进口中占有重要地位。2021年,我国自智利进口铜精矿888万吨,占铜精矿进口总量的37.9%;自秘鲁进口554万吨,占铜精矿进口总量的23.7%。此外,智利和秘鲁还是我国精炼铜的主要进口来源国,2021年从两国进口量合计约占我国精炼铜进口总量的25%。但是,自2020年新冠肺炎疫情暴发以来,随着矿产品价格快速上涨,以智利、秘鲁、墨西哥等为主的铜资源大国高举资源民族主义大旗,例如,智利下议院能源和矿产委员会在2021年4月批准了一项包括对铜在内的金属产量超过某种水平的矿企征收新税的权利金修正案;2022年增加采矿业税收或特许权使用费,并推进资源国有化。秘鲁在2022年重新谈判现有采矿合同,同时也增加采矿业税收或特许权使用费。另外,赞比亚也在推进资源国有化,刚果(金)禁止铜精矿出口。截至2019年,我国海外铜权益资源储量虽然超过1.4亿吨[5],但是这些资源大国的资源民族主义兴起,不仅影响自身的铜矿产量,且将抬升中资企业的经营成本。例如秘鲁全国范围内的抗议活动已袭击了当地多座大型铜矿,据报道将导致该国20%的铜产量面临中断。而更糟糕的是东道国推行资源国有化,危及我国权益资源资产的稳健运营。例如中国五矿集团有限公司收购的秘鲁拉斯邦巴斯铜矿,因地方不断抗议而多次停产,使得权益矿稳产增产难度加大。

3 国际矿业公司操纵市场规则增加了保供的经济风险

过去10年,全球铜精矿产量排名前10的铜资源公司几乎每年都能生产全球接近一半的铜精矿。从2013开始,伴随我国矿业公司海外投资增多,老牌铜资源公司市场占有率逐年下降,到2019年,前十大铜资源公司市场占有率下跌至44%。但是,智利国家铜业、嘉能可、必和必拓、自由港麦克莫兰等4家公司年产量均超过100万吨。国际矿业巨头不仅垄断产量,而且依托背后国家金融资本优势并借助现货和金融市场牢牢控制全球金属矿产品的交易规则与定价权。例如伦敦金属交易所(LME)制定的大宗商品交易规则,就是沿袭大机构“垄断资本”规则,在看似公平的背后,西方资本操纵行为屡见不鲜。

2020年第4季度以来,受“后疫情”经济复苏、美国超发货币等因素影响,全球主要矿产品价格出现一波快速上涨的行情,其中LME市场铜价在2022年4月5日突破1万美元/吨,创历史新高。与此同时,我国非高纯度精炼铜存在10%的出口关税,导致国内的精炼铜因关税问题不能及时投放国际市场平抑价格,使得2022年1—5月铜精矿吨矿进口成本增加13.9%。可以预见,未来一个时期,在铜资源供应“大头在外”的被动局面下,我国经济发展将会面临更为高昂的资源经济成本。

4 政策建议

4.1 实施国家专项政策支持国内资源保供能力建设

从我国目前的资源禀赋格局看,未来铜资源供应能力的提升空间主要在西部地区,资源开发能力突破需要政府在资源基地建设、生产力布局、重大项目安排等方面给予专项政策支持。一是加强资源勘查,增加国内资源储量。一方面,要强化基础地质调查和勘查,优选可供出让的勘查区块,并在中央财政每年安排一定数额的资金专门用于战略性矿产国内找矿,通过增储上产夯实国内的资源基础。其实,加强国内找矿是提高资源安全保障能力经济代价最小的手段,例如铜矿,2021年我国铜精矿进口较2020年增加1297亿元,加上精炼铜进口,两项资源进口合计多花费了约1700亿元,以铜矿勘查投资最高年份56亿元的水平估算,基本可用于国内30年的铜矿勘查。另一方面,要推动战略性矿产勘查和开采的关键理论与技术创新,重点解决深部勘查开采和高海拔地区资源开发的适用技术,通过培育资源安全保障的国家战略科技力量,支撑西部地区的铜矿资源得以充分开发利用。二是鼓励西部地区资源充分开发,积极建设国家铜矿资源安全保障核心区。西部地区是我国未来铜精矿产量增长的重心所在,尤其是西藏、新疆等地区,铜资源地位日益提升,需要国家专项政策支持新疆阿勒泰地区铜多金属矿、西藏玉龙铜矿二期、西藏驱龙铜矿等地的资源开发,新增一批产能,使高海拔地区的矿产资源得到充分开发,力争国内铜精矿年生产能力突破200万吨。三是建立废铜回收政策支持体系,提升国内再生铜产量比例,减轻原生矿产供应压力。目前,美国等发达国家废铜的回收可以解决本国40%以上的需求量。我国2020年前后的耗铜产品,将在2035年左右陆续进入报废期,并有望每年产生约400万吨的铜替代原料,需要国家加大废铜废料回收方面的税收、财政政策支持,鼓励通过废铜二次回收利用来缓解资源供需矛盾。

4.2 围绕拉美地区、我国周边国家和非洲国家,加强资源勘查开发合作

从我国目前在全球铜资源供需格局中的地位及面临的供应风险看,亟需维护铜资源全球生产供应稳定的局面。一是选择资源大国作为合作的重点。智利、秘鲁等国家由于资源禀赋的先天优势,矿业在国家经济中占有重要地位,未来数年将继续保持全球铜矿资源供应基地的主导地位,可作为我国铜资源境外勘查开发合作的重点国。蒙古、哈萨克斯坦、老挝等周边国家铜矿资源较为丰富,且自身对铜矿资源需求量较少,对外出口的可供性较强,可作为我国铜资源境外勘查开发合作的拓展区。赞比亚、刚果(金)等国近10年来矿山铜产能增长显著,未来有望进一步提升对全球铜矿资源的供给能力,可作为我国铜资源境外勘查开发合作的发展区[6]。需要指出的是,非洲地区经济潜力巨大,相较于前两者,资源接续的战略地位更为重要,应当重点给予金融政策支持,确保我国海外权益资源“采得出,运得回”。二是针对资源所在国的国别风险,在资源所在地建立中国企业“协会”等组织,定期或不定期与所在国相关部门进行沟通交流,必要时通过驻外领事馆与政府交涉,由政府出面签订双边投资协定,在条件成熟时可将企业的投资合作上升为国家之间的经贸合作,实现互信互惠和共赢。建立各国资源民族主义监测预警系统,主动适应东道国产业链本土化要求,精准对接国内去产能与资源国产业链本土化要求,推动矿业产业链深度嵌合和利益绑定,切实回应资源国产业链本土化这一核心诉求,并积极运用法律、外交等手段应对国际资源竞争;同时,更加注重推进可持续和负责任的矿产开发,主动发布可靠和透明的数据信息,减少来自社区环境、劳工、安全和社会治理等方面的阻力,保障中资企业海外投资的合法权益。

4.3 丰富平抑资源价格政策工具来应对市场风险

鉴于影响资源价格因素的复杂性,亟需丰富平抑资源价格的政策工具,维护全球资源市场稳定。一是积极参与全球资源治理。积极加入、对接现有的战略性矿产全球治理机制,如矿业、矿产和可持续发展政府间论坛(IGF)、采掘业透明度倡议(EITI)、联合国化石能源和矿产储量及资源分类框架(UNFC)、矿产储量国际报告标准委员会(CRIRSCO)等,在制定全球治理规则、创新治理工具上发挥更大的作用。加强矿产领域的国际人才培养,支持国内企业进入各类国际矿产行业组织并担任重要职务。适时发起矿产领域新主张、新议题、新倡议,为我国参与并引领全球矿产资源治理创造有利条件。二是推进国内期货市场国际化和人民币结算。加强与伦敦金属交易所(LME)合作,推进上海期货交易所将包括铜在内的大宗商品期货交易国际化,扩大交易群体,增强期货市场的价格发现和保值避险功能,逐步提升我国在大宗矿产品国际定价上的影响力。推进资源行业与金融行业结合,积极扩大矿产品贸易人民币结算范围,逐步摆脱矿产交易对美元的过度依赖,弱化美元对大宗矿产品市场的影响,稳步增强我国在全球矿产贸易中议价、定价的话语权。三是适时支持精炼铜出口平抑国际市场价格。当国际市场铜价上涨到一定高位时,果断取消精炼铜10%的出口关税,使得国内精炼铜能及时出口平抑市场价格,实现以较少的精炼铜出口换取更多价格相对平稳的铜精矿和精炼铜进口。此外,当国际铜价下跌时,加大精炼铜进口作为战略物资储备,以增强平抑市场波动和应对市场风险的处置能力。