银川市景观生态风险评价与生态安全格局优化构建

张晓东, 赵志鹏, 赵银鑫, 高学花, 马玉学, 刘乃静, 吉卫波

(1.宁夏回族自治区基础地质调查院,宁夏 银川 750021;2.宁夏回族自治区葡萄酒与防沙治沙职业技术学院,宁夏 银川 750021)

改革开放以来,在经济快速发展的背景下,人类对自然资源的不合理开发利用导致了诸如生物多样性减少、水土流失、土地荒漠化、水资源短缺等生态环境问题,使社会和经济的可持续发展受到巨大挑战[1-2]。近年来,各地政府积极落实生态文明建设重要思想,优化生态安全屏障,促进区域生态环境质量持续健康发展。因此,十分有必要在生态环境脆弱地区开展景观生态风险评价并构建优化区域生态安全格局工作。景观格局与生态过程关系密切,其过程受到人为或自然因素影响而产生不利的影响,导致了景观生态风险的出现,从而影响景观的组成、结构和功能等[3-5]。景观生态风险评价则是综合考虑人与自然的影响,基于景观空间格局和生态过程,运用景观生态学方法反映区域风险的空间分布及变化特征[6-8]。其评价方法主要包括基于风险源汇和基于景观格局2 种,前者继承了传统生态评价模式,即在识别风险源的基础上开展受体分析、暴露于危害评价[9],如李青圃等、王辉等利用该模式构建生态风险评价指标体系,开展区域生态风险评价[10-11];后者则是以土地利用/覆盖变化为诱因,着重关注景观要素对生态风险的影响[6,12],如杜军等、陈心怡等、高彬嫔等利用该方法构建区域景观生态风险评价指数研究土地利用变化导致的生态风险[13-15]。常见的景观生态风险指数主要基于景观格局、土地利用类型和外部压力-景观暴露性-稳定性3 类[16-18]。目前,景观生态风险评价研究的热点区域主要以行政区域、流域、湖泊、城市地域、工矿开采区、自然保护区等重点风险控制区为主[7,17]。

景观生态风险评价与景观格局优化两者之间关系密切,通过生态风险评价能够提供景观优化方向,进行景观优化可以优化配置各生态系统要素以提升区域生态安全水平,对稳定生态环境、促进人与自然和谐发展意义重大[10,19-20]。景观格局优化的主要方法包括最小累积阻力(Minimal cumulative re⁃sistance,MCR)模型、生态系统服务评估、景观生态指数、数学形态学等[21-23]。其中,MCR 模型在景观格局优化过程中表现出良好的适用性和延伸性,诸多学者基于该模型,确定生态源地,识别生态廊道和生态节点,构建并优化区域生态安全格局,为区域生态安全保障提供建议和对策[10,17,24-26]。

银川市是黄河流域重要的水源涵养区及国家重点生态功能区,湖泊众多,湿地资源得天独厚,其生态安全保障地位十分重要。近年来,受快速城镇化的影响,人类活动干扰的频度和强度显著增强,生态环境与社会经济之间的矛盾日益突出,区域景观生态功能受到破坏,生态风险不断加大,维护并促进银川市经济、社会和生态的可持续发展对宁夏乃至黄河流域的生态安全都有重要意义。因此,本文利用2000、2010 年和2020 年3 期土地利用数据,基于景观生态学原理和GIS构建景观生态风险评价模型,探讨银川市2000—2020年景观生态风险的时空分异规律;利用MCR 模型,识别研究区关键景观格局要素,构建多层次生态网络,优化区域景观格局,以期为银川市景观资源保护和生态风险防控提供决策依据和科学参考。

1 研究区概况

银川市(105°49′~106°35′E,38°08′~38°53′N)位于宁夏平原中部,下辖兴庆区、金凤区、西夏区、永宁县、贺兰县和灵武市,面积约9025.38 km2。地形西高东低,平均海拔1100~1200 m,地貌以山地、平原为主。气候属温带大陆性气候,降水稀少,蒸发强烈,多年平均降水量约250 mm。得益于黄河,银川市有自然湖泊、沼泽湿地近200个,银川湿地拥有“七十二连湖”的美誉,湿地面积5.31×104hm2。“十三五”以来,银川市以“生态立市,工业强市”的发展战略,推动黄河流域生态保护和高质量发展,优化生态布局,构筑西北地区生态安全屏障。近年来,银川市经济快速发展,土地利用结构发生了巨大变化,各类景观要素格局趋于破碎化和异质化,致使生态系统结构失衡,生态风险剧增。

2 数据与方法

2.1 数据来源与处理

本文所用数据主要包括2000、2010 年和2020年的土地利用数据,2020年7月28日的Landsat 8遥感影像数据,数字高程模型(DEM)数据,以及各类社会经济数据。空间数据均重采样为30 m,利用ENVI 5.3 对遥感影像进行辐射定标、大气校正、镶嵌、裁剪等预处理,研究区数据来源及说明见表1。

表1 研究区数据源Tab.1 Data sources of the study area

2.2 景观生态风险评价模型

2.2.1 景观生态风险小区的划分为合理表达景观格局的空间异质性并以空间化显示区域景观生态风险指数,需要对研究区划分风险小区。利用Arc⁃GIS 10.6 软件,参考前人研究分别以1 km、2 km、5 km、10 km 对研究区进行粒度划分,经对比研究,综合考虑研究区斑块大小、流域面积和计算工作量,最终采用5 km×5 km 的正方形网格进行等间距采样,共得到333个景观生态风险小区(图1)。在此基础上,分别计算每一生态风险小区的景观生态风险指数,作为风险小区中心点的生态风险值。

图1 研究区生态风险小区划分Fig.1 Division of ecological risk evaluation districts of the study area

2.2.2 景观生态风险模型的构建参考已有研究并根据研究区景观格局特点,选用景观干扰度指数(Si)、景观脆弱度指数(Fi)和景观损失度指数(Ri)构建银川市景观生态风险评价指标和景观生态风险评价模型,其中Si由景观破碎度指数(Ci)、景观分离度指数(Ni)和景观优势度指数(Ki)构成,并基于Fragstats 4.2 软 件 计 算 银 川 市2000、2010 年 和2020 年的景观指数。对于Ci、Ni和Ki的权重,根据前人研究成果[29]和研究区实际情况采用专家打分法将其分别赋予0.5、0.3 和0.2,各景观格局指数计算公式及含义详见文献[30],景观生态风险指数计算公式为:

式中:Si、Ci、Ni、Ki、Ri、Fi分别为第i类景观的景观干扰度指数、景观破碎度指数、景观分离度指数、景观优势度指数、景观损失度指数、景观脆弱度指数;ERIk为第k个风险小区的景观生态风险指数;Aki为第k个风险小区里第i类景观的面积(km2);Ak为第k个风险小区的总面积(km2)。

2.3 MCR模型

MCR 模型最早被Knaapen 等[31]用于景观规划、物种扩散、保护生物学等领域,目前广泛应用的MCR 模型是俞孔坚[32]在Knaapen 等基础上修改而来,其公式为:

式中:MCR为最小累积阻力值;f为反映生态过程中与MCR 成正相关的函数;Dij为源地j到目标源地i的距离;Wi为目标源地i对生物迁徙的阻力。

3 结果与分析

3.1 生态风险时空变化特征

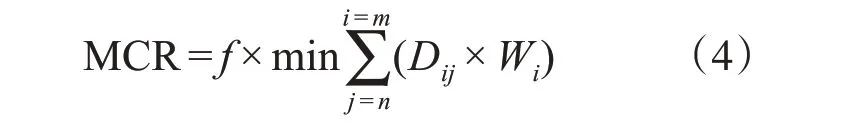

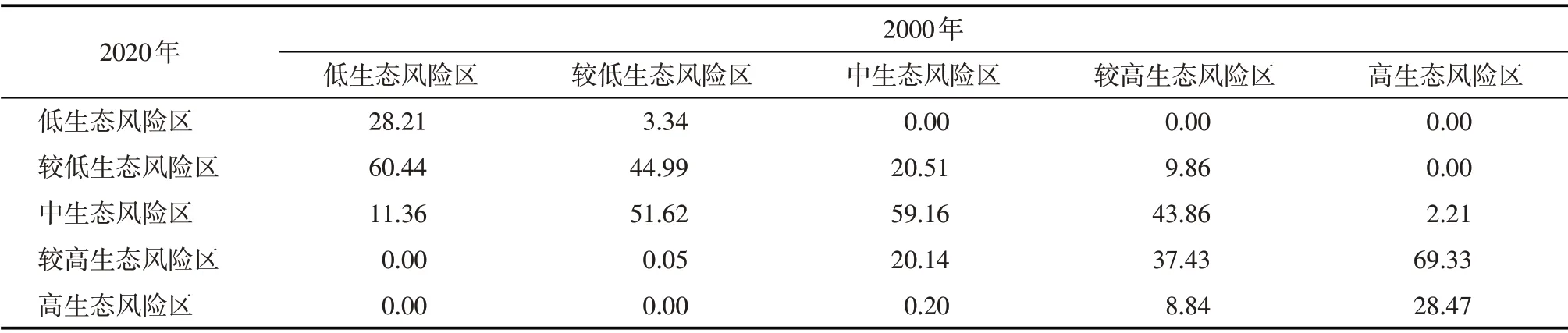

3.1.1 景观格局指数变化分析各景观指数结果显示(表2),20 a间研究区各景观类型的斑块数量较为显著,致使景观优势度指数、景观干扰度指数和景观损失度指数的变化明显。研究区耕地、草地、建设用地和未利用土地的景观优势度指数相对较高,其中耕地的景观优势度指数呈下降趋势,而草地、建设用地和未利用土地的景观优势度指数呈上升趋势,林地和水域的分布面积较小,景观优势度指数也相对较小。建设用地景观破碎度指数和景观分离度指数逐渐减小,面积持续增加,表明建设用地各斑块逐渐连接,趋于连片式发展,聚集程度增强,内部稳定性增强。从各景观类型景观干扰度指数来看,建设用地的景观干扰度指数显著高于其他景观类型,变化也最为明显,且随时间逐渐减小,其他景观类型景观干扰度指数变化并不显著。此外,景观损失度指数显示建设用地和未利用土地的景观损失度指数变化显著,其中建设用地景观损失度指数呈下降趋势,主要是由于该景观类型持续扩展、连通性增强、抗干扰能力提高造成,而未利用土地由于该景观类型的景观破碎度和景观分离度指数不断增加致使景观损失度指数较高且呈增加趋势。

表2 2000、2010年和2020年各景观类型景观指数统计Tab.2 Statistics of landscape indices for each landscape type in 2000,2010 and 2020

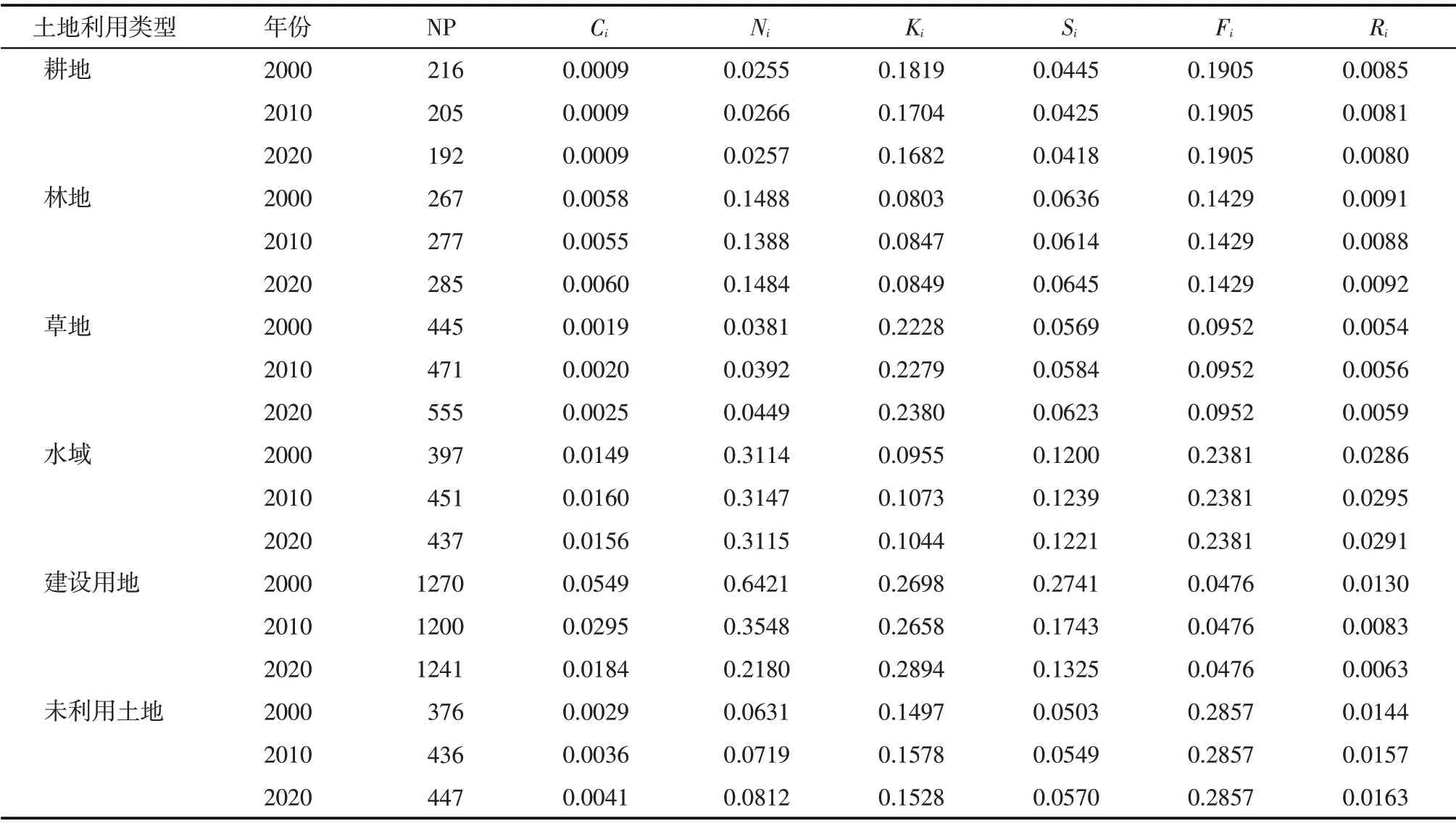

3.1.2 生态风险时空变化分析银川市每个风险小区的景观生态风险指数由式(1)计算得到,利用克里金插值法获得整个研究区的景观生态风险空间分布,并采用等间距法将其分为低生态风险区(0.15,0.18]、较低生态风险区(0.18,0.21]、中生态风险区(0.21,0.24]、较高生态风险区(0.24,0.27]和高生态风险区(0.27,0.3]5 个生态风险等级(图2)。由图2 可知,银川市景观生态风险整体呈“中北部高、南部低”的空间分布特征,即高生态风险区分布在银川市东南、贺兰县东北部以及贺兰山山前地区,该区域土地利用类型主要为耕地和未利用土地,人类活动对景观的扰动较大,致使景观具有较差的连通性和整体性,生态系统的抗干扰能力较低;中和较高生态风险区则分布在研究区中部和北部;低和较低生态风险区主要分布在研究区南部、灵武市东北部以及贺兰山部分地区。

图2 2000、2010年和2020年银川市景观生态风险空间分布Fig.2 Spatial distributions of landscape ecological risk in Yinchuan City in 2000,2010 and 2020

2000—2010年,研究区南部的低生态风险区面积减小明显,低生态风险区面积占比下降了3.29%;中生态风险区面积占比增加了6.34%,主要分布在研究区永宁县周边和灵武市南部;较高生态风险区面积占比减小了约7.20%,中北部区域减小明显;高生态风险区面积占比增加了约1.88%,由银川市东南部向东北和西北方向扩散。2010—2020年,低和较高生态风险区面积持续减小,占比较2010年分别下降了3.10%和3.95%;较低和中生态风险区面积继续增加,占比分别上升了5.41%和3.17%;高生态风险区面积则出现了回落,占比下降了1.53%。总体来看,20 a 间研究区低生态风险区和较高生态风险区面积趋于减小,而较低风险区和中生态风险区面积呈上升趋势,高生态风险区面积呈现出先增加后减小的特征,且中生态风险区所占面积比重在2000、2010 年和2020 年中均为最大。此外,2000、2010 年和2020 年的景观生态风险指数平均值分别为0.2155、0.2145 和0.2130,表明20 a 间研究区各景观生态风险区生态风险整体呈下降趋势。

从不同土地利用类型下生态风险的变化看,耕地主要分布在较高和中生态风险区,但在较高生态风险区的比例持续下降,由2000 年的49.06%下降至2020 年的26.07%;林地和草地主要分布在较低和低生态风险区;建设用地主要分布在中和较高生态风险区,且在中风险区的占比呈显著增加趋势,而在较高风险区占比下降明显,这是由于城市持续扩张,建设用地从分散分布逐渐演变为有序、规则的状态,连通性增强,抗干扰能力提高,损失度降低,风险度也随之降低;未利用土地主要分布在中和较高生态风险区,较高和高风险区的占比有一定程度增加,该类型的脆弱度和损失度都较高,且损失度随时间呈上升趋势,致使其风险度不断提高,需要对未利用土地加强保护。

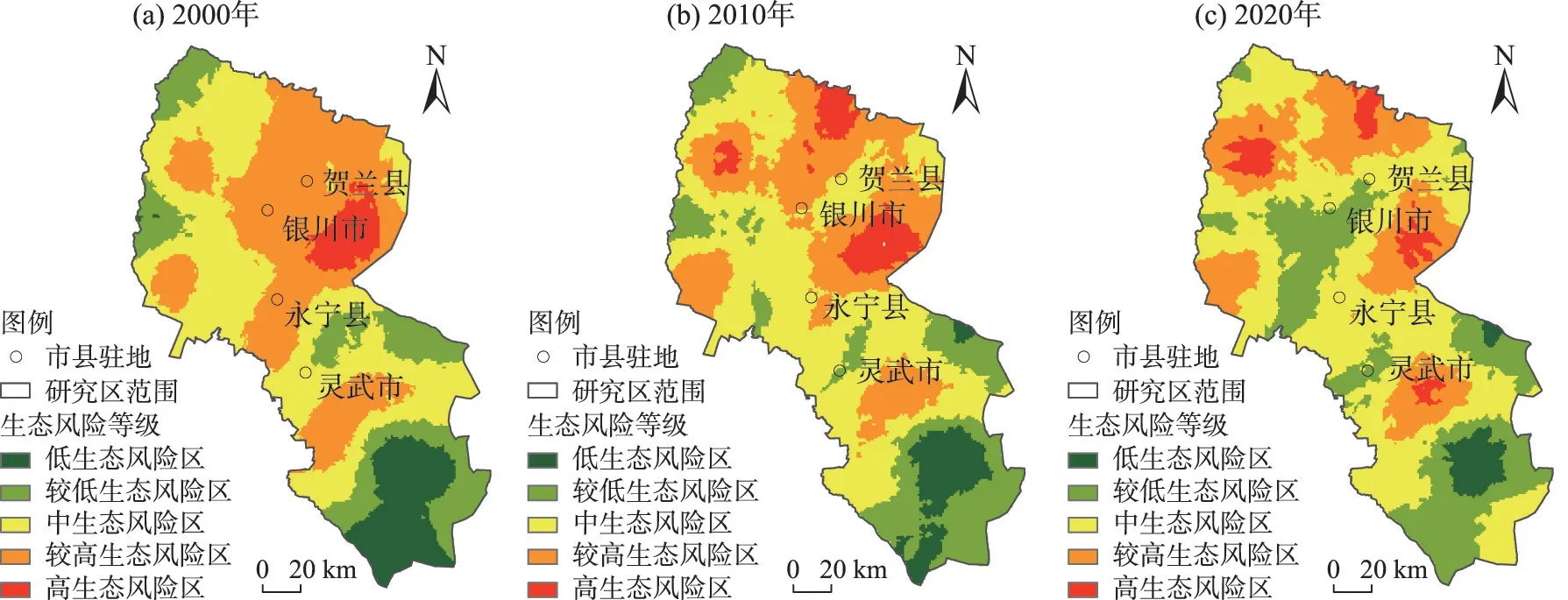

3.1.3 景观生态风险等级变化方向分析在Arc⁃GIS 10.6中计算银川市20 a间景观生态风险等级转移矩阵(表3),结果表明,2000—2020年生态风险等级呈上升趋势的面积约占总面积的25.82%,主要为低向较低、较低向中、中向较高生态风险区转移;生态风险等级呈下降趋势的面积约占总面积的28.91%,主要是中向较低、较高向中、高向较高生态风险区转移,下降趋势的面积约为上升趋势面积的1.12 倍,表明银川市生态风险等级总体呈由高生态风险向低生态风险等级转移的特征。由此可见,20 a间银川市经济快速发展,人口增长迅速,城市化进程加剧,致使局部区域存在不合理用地,生态环境存在恶化趋势,生态风险增大,但由于退耕还林还草政策和“生态立市”战略的实施,研究区生态环境整体向好,景观生态风险等级总体呈下降趋势。

表3 2000—2020年景观生态风险等级转移矩阵Tab.3 Transfer matrix of landscape ecological risk classes from 2000 to 2020 /%

3.2 景观生态格局优化

3.2.1 确定生态源地综合考虑银川市生境斑块面积大小、空间分布特征、生物多样性等[33-34],参考文献[35],为避免细碎图斑的影响,确定并提取自然保护区、面积大于10 km2的林地斑块以及空间上具有连续性的河流、湖泊与湿地作为核心型生态源地,面积小于10 km2的区域为其他生态源地,零散分布在研究区中部和南部。核心型生态源地主要分布在研究区的北部贺兰山国家级自然保护区和南部灵武白芨滩国家级自然保护区一带,中部地区分布相对分散,以河流、湖泊和湿地为主,总面积约819.56 km2。

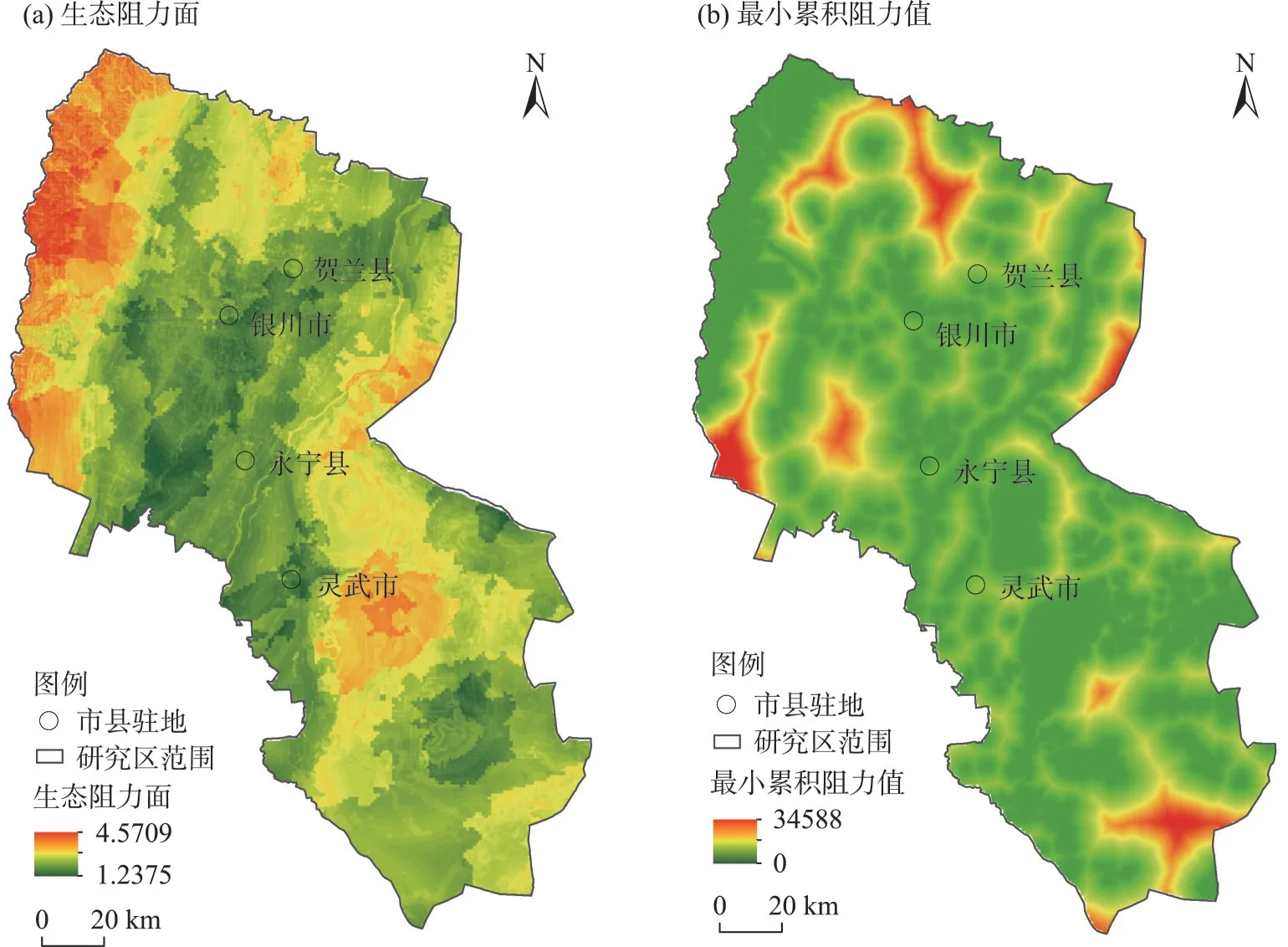

3.2.2 构建阻力面根据银川市实际情况和资料的可获取性,参考于婧等[36]的研究成果构建银川市生态阻力面评价指标体系,并将各指标划分为5 个等级,分别赋值为1、2、3、4、5,直观反映地表物种迁移和生物功能流通的综合阻力大小(表4);在此基础上,利用层次分析法确定6个阻力因子的权重,一致性检验结果(CR)=0.0197<1,满足一致性检验要求。综合表4 中的6 个阻力因子,利用ArcGIS 10.6空间分析工具中的栅格计算器对其进行叠加分析,得到研究区的生态阻力面(图3a)。由图3a可知,银川市高阻力值主要分布在研究区西北部的贺兰山地区和灵武市的东部,低阻力值主要分布在研究区中部和南部,整体呈东西部高、中部和南部低的空间分布特征。

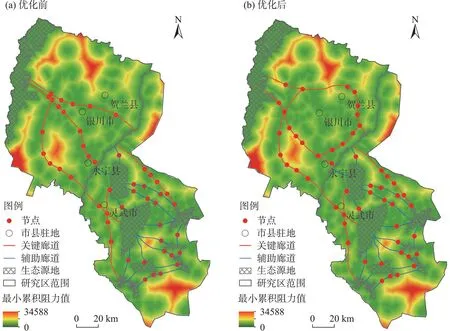

3.2.3 生态廊道识别与优化确定研究区“核心型生态源地”和生态阻力面后,利用ArcGIS 10.6 的cost-distance 工具计算得到最小累积阻力值的空间分布(图3b);在此基础上,结合核心型生态源地和最小累积阻力面,利用cost-path 工具得到生态廊道。参考文献[17]和[36],利用ArcGIS 10.6 中Hy⁃drology 工具,基于最小累积阻力面将高阻力值分布的“脊线”与生态廊道的交点确定为生态节点,并根据生态节点数将廊道分为关键廊道(生态节点数超过4个)和辅助廊道。结果显示,初步识别生态廊道21条,其中关键廊道共5条,辅助廊道16条,生态节点48个(图4a)。将生态廊道与2020年土地利用图叠加,发现主要廊道大多分布在耕地区域,次要廊道主要分布在南部的草地类型,且有2 条主要廊道穿过建设用地;银川市北部生态功能薄弱区与生态源区无法形成有效充分的网络覆盖,使景观连接度降低,造成了生态物种无法有效流通,因此有必要对景观格局生态网络进一步优化。

图3 银川市生态阻力面和最小累积阻力值空间分布Fig.3 Spatial distributions of ecological resistance surface and minimum cumulative resistance value in Yinchuan City

结合2020年土地利用图和最小累积阻力面,对初步形成的景观格局生态网络进行优化,避开建设用地,将自然保护区等生态源地通过廊道连接,加强了区域内各生态系统之间相互的联系,共优化确定银川市生态廊道22条,累计长度约511.23 km,生态节点52 个。其中,关键廊道共6 条,累计长度达299.45 km,占生态廊道总长度的58.57%;辅助廊道16 条,累计长度约为211.78 km,占生态廊道总长度的41.43%(图4b)。从空间格局看,研究区生态廊道大致呈“北西—东南”方向网状分布,具有北部稀疏南部密集的特征。6 条关键廊道贯穿南北,沿贺兰山国家级自然保护区—黄河—白芨滩国家级自然保护区一带分布,形成了“三纵”的空间格局分布特征;辅助廊道主要分布在南部白芨滩国家级自然保护区,关键廊道和辅助廊道一起构成了物种迁徙流动的网络通道,共同将研究区生态用地紧密联系起来。生态节点在空间分布上总体呈现“北部少、南部多”的格局,其中关键廊道上分布32个,辅助廊道上分布20个。

图4 银川市生态廊道和生态节点空间分布Fig.4 Spatial distributions of ecological corridors and ecological nodes in Yinchuan City

3.2.4 生态安全保护策略银川是我国西部重要的生态屏障,生态区位十分重要。东西两侧分别受毛乌素沙漠和腾格里沙漠的影响,长期存在风沙侵袭威胁,局部地区荒漠化、盐渍化问题较为严重,研究区内仍存在生产方式粗放、产业结构不合理等现象,生态环境较为脆弱,威胁整体生态安全。土地利用变化是影响区域生态安全格局的重要因素,20 a 间研究区耕地、林地和未利用土地面积呈减小趋势,建设用地和草地面积呈增加态势。研究区北部地形平坦,主要土地利用类型为耕地,由于建设用地的持续增加,耕地面积不断减小,抵御外来干扰的能力较差,生态安全较为脆弱,应积极保护现有耕地,适量增加城镇用地,并减少对生态用地的占用。减少的未利用土地主要分布在贺兰山山前和灵武市东部,均转换为草地,使该区域的生态环境改善明显,生态系统稳定性增强。此外,由于“退耕还林还草”政策的实施,研究区草地面积增加,特别在研究区南部,生态功能有所增强,区域生态安全得到进一步提升。

研究区核心型生态源地主要分布在贺兰山国家级自然保护区、黄河周边以及白芨滩国家级自然保护区,该区域不仅是宁夏生态保护红线和自然保护区的核心区域,而且是区域重要的生态屏障。因此,应重点保护和建设贺兰山、白芨滩国家级自然保护区,以维护生态源地的稳定性和生态安全;保障贺兰山东麓生态长廊建设,打造黄河绿色生态廊道,构建布局合理、功能完善、景观优美的引黄灌区平原绿洲生态系统,构筑西北地区生态安全屏障。22条生态廊道整体呈“北西—东南”方向网状分布,北部稀疏南部密集,连接着银川市南北部核心生态源地,是实现区域生态生态流迁移的重要通道,应着重提升增加廊道周边林草种类,提高植被质量和生物多样性,积极优化廊道周边土地利用,保证其连通性,减少阻力值,促进生态源地之间的流通。重点关注研究区52个生态节点,在生态动态监管和修复过程中,应结合国土空间规划和生态修复规划,采取相应的工程和生物措施,降低区域生态风险,保障区域生态安全。

4 讨论

基于土地利用构造景观格局风险指数是景观生态风险评价的重要方法之一,已被众多学者用于区域景观生态风险评价,研究其生态风险的空间特征和内在形成机制。本文以银川市为研究区,首次综合生态风险评价模型和MCR模型,分析银川市景观生态风险的时空分异特征,构建并优化生态安全格局,结果表明2000—2020年景观生态风险整体呈下降趋势,区域生态安全改善明显,这与王波等[37]的研究结果较为一致。在景观生态风险等级划分方式上,康紫薇等[7]研究结果表明,选用自然间断法划分景观生态风险等级得到的高风险区面积占比在干旱区绿洲区相对较小,主要分布在人类活动较为频繁或者自身脆弱度较高的区域,本文中2000、2010 年和2020 年高风险面积占比分别为3.79%、5.67%和4.14%,主要土地利用类型为建设用地、耕地和未利用土地,与本次研究结果也较为吻合。本文在银川市景观生态风险评价的基础上,确定生态源地,构建阻力面,优化生态安全格局。研究者往往将自然保护区、湿地、大型河流或土地利用类中耕地、林地和草地作为生态源地[35],阻力面的选取多考虑地形要素或不同用地类型的生态服务价值当量为景观格局阻力的评价要素[10],本文考虑地形因素的同时将景观生态风险评价结果作为阻力赋值依据,能综合考虑自然、人类活动以及景观格局因素,确保阻力赋值的全面性和客观性。但是,确定生态廊道和生态节点时,基于ArcGIS 10.6的优化结果可能会与实际安全格局存在误差,使其在实际操作中产生不确定性,需要在今后的研究中继续深化。

5 结论

(1)银川市景观生态风险整体呈“中北部高、南部低”的空间分布特征,20 a间低生态风险区和较高生态风险区面积分别减小6.39%和11.15%,而较低风险区和中生态风险区面积分别增加7.67%和9.51%,高生态风险区面积呈现出先增加后减小的特征,整体变化不大。2000、2010 年和2020 年的景观生态风险指数平均值分别为0.2155、0.2145 和0.2130,研究区各景观生态风险区生态风险整体呈下降趋势,生态风险等级总体呈由高等级向低等级转移的趋势。

(2)银川市形成了由819.56 km2的生态源地、22条生态廊道(累计长度约511.23 km)和52个生态节点构成的生态安全格局。其中,关键廊道共6条,累计长度达299.45 km,占生态廊道总长度的58.57%;辅助廊道16条,累计长度约为211.78 km,占生态廊道总长度的41.43%,生态廊道大致呈“北西—东南”方向网状分布,具有北部稀疏南部密集的特征。6条关键廊道贯穿南北,沿贺兰山国家级自然保护区—黄河—白芨滩国家级自然保护区一带分布,形成了“三纵”的空间格局分布特征;辅助廊道主要分布在南部白芨滩国家级自然保护区一带。生态节点在空间分布上总体呈现“北部少、南部多”的格局,其中关键廊道上分布32个,辅助廊道上分布20个。

(3)针对银川市生态风险问题,基于优化后的生态安全格局,从生态源地、生态廊道和生态节点3个方面提出了生态安全保障策略,应重点保护和建设贺兰山、白芨滩国家级自然保护区,以维护生态源地的稳定性和生态安全;着重提升增加廊道周边林草种类,积极优化廊道周边土地利用,减少阻力值,保证其连通性;重点关注生态节点,采取相应的工程和生物措施,降低区域生态风险,保障区域生态安全。