民法典中强制性规定条款在行政协议无效认定中的适用

张莹莹

内容提要:《最高人民法院关于审理行政协议案件若干问题的规定》明确法院可以适用民法规范确认行政协议无效,由此产生了民法典中的强制性规定条款在行政协议无效认定中的适用问题。行政协议的本质属性是行政性,不与行政法体系不相容是适用强制性规定条款的基本前提,强制性规定条款应改造为“违反效力性强制性规定”作为行政协议的无效情形。行政协议的无效认定应以重大且明显违法为实质标准,违反效力性强制性规定因构成重大且明显违法而具有无效化行政协议之效。由于“违反效力性强制性规定”属于引致条款,当效力性强制性规定以没有依据等行为为规制内容时,就发生了强制性规定条款与其他无效情形的竞合,法院需要区分竞合情形选择不同的裁判依据。

引言

法院在审理行政协议纠纷案件中适用何种法律规范裁判是一个非常复杂的问题,行政协议的无效认定即是表现之一。《最高人民法院关于审理行政协议案件若干问题的规定》(法释〔2019〕17号,以下简称《行政协议司法解释》)一方面规定,存在《中华人民共和国行政诉讼法》(以下简称《行政诉讼法》)第七十五条情形的行政协议无效,另一方面又明确法院可以适用民事法律规范确认行政协议无效。这就意味着,《行政诉讼法》和《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)同为行政协议无效的“裁判法规范”,“行政行为无效制度与民事合同无效制度相互整合,共同构成行政协议的无效制度”。①陈天昊:《行政协议诉讼制度的构造与完善——从“行为说”和“关系说”的争论切入》,载《行政法学研究》2020年第5期。法院在判断行政协议是否无效时,也多综合考虑行政行为无效规则和民事合同无效规则。②参见湖南省湘潭市中级人民法院(2020)湘03行终字第170号行政判决书。《行政协议司法解释》可以说为民法规范适用于认定行政协议无效提供了法律依据,但与此同时,“可以适用”的表述亦让民法规范的适用充满了不确定性。诸如“是否所有的民事合同无效认定规则均可作为行政协议的无效依据”“民法规范在多大程度上适用于行政协议的无效认定”等问题理论上仍有探讨的空间。本文拟以《民法典》第一百五十三条第一款③《民法典》第一百五十三条第一款:违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是,该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。为分析样本,研究“违反法律、行政法规的强制性规定”(以下简称“强制性规定条款”)在行政协议无效认定实践中的具体适用,并聚焦于以下三个问题:一是强制性规定条款是否具有完全适用效力?二是强制性规定条款与重大且明显违法是什么关系?三是强制性规定条款与其他无效情形发生竞合时如何适用?

一、民法典中的强制性规定条款解读

《民法典》将强制性规定条款列为民事合同的无效事由意味着,强制性规定的范围与民事合同的效力呈现反相关关系,强制性规定认定越严格,民事合同的无效范围越小,当事人的意思自治空间越大。基于鼓励交易的取向,从限缩民事合同的无效范围、衡平公共秩序与私人法益保障的角度出发,④参见郭洁、佟彤:《〈民法典〉推进国家治理现代化的法理阐释》,载《政法论丛》2020年第4期。民法学界对于“强制性规定”基本达成了以下两点共识:一是将强制性规定的法源层级限定为法律和行政法规;⑤《全国法院民商事审判工作会议纪要》(法〔2019〕254号)第三十一条规定:违反规章一般情况下不影响合同效力,但该规章的内容涉及金融安全、市场秩序、国家宏观政策等公序良俗的,应当认定合同无效。二是将强制性规定的法源性质定位为效力性强制性规定,违反管理性强制性规定的民事合同依然有效。⑥《民法典》虽未沿用《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》关于“效力性强制性规定”的表述,但未改变区分“效力性”与“管理性”强制性规定的精神内核。参见最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组:《中华人民共和国民法典总则编理解与适用》(下),人民法院出版社2020年版,第755页。争议的焦点在于效力性强制性规定的认定。目前较为同质性的理解是,效力性强制性规定是明确规定违反该类规定将导致合同无效的规定,或若使合同继续有效将损害国家利益和社会公共利益的规定。此类规定不仅旨在处罚违法之行为,而且意在否定其在民商法上的效力。管理性强制性规定是未明确规定违反此类规范将导致合同无效的规定。有学者做了进一步的类型分析:当强制性规定以特定合同主体资格、合同行为本身、特定缔约方式或公共利益为规制或保护对象时,一旦违反即导致合同无效;而当强制性规定以特定主体的对内管理行为、特定对象的行政管制或经营性秩序管制为规制对象或主要内容时,即使违反也不当然导致合同无效。⑦参见茆荣华主编:《〈民法总则〉司法适用与审判实务》,法律出版社2017年版,第280-281页。因此,从功能主义的视角出发,效力性强制性规定实际上意在维护公共利益,管理性强制性规定则意在维护管理秩序。法国对于法律规范的识别和分类即以所保护的利益为标准,因而并非所有的法律规范均会影响合同效力,只要合同没有侵害社会利益或个体利益,就不具有导致无效的违法性。⑧参见李世刚:《合同合法性的审查机制——以法国经验为视角》,载《华东政法大学学报》2017年第6期。

而当强制性规定条款适用于行政协议的无效认定时,是否亦遵从上述法源层级和法源性质的双重限定规则呢?通过分析行政协议的相关案例可以发现,强制性规定条款在行政协议的效力认定过程中得到了普遍应用。一种应用方式是以违反强制性规定为由认定行政协议无效,另一种更为广泛的应用方式是将不违反强制性规定作为认可行政协议效力的理由之一。但关于强制性规定条款的适用限度,则呈现混沌现象。强制性规定条款是否必然导致行政协议无效?强制性规定的法源层级能否拓展至规章、地方性法规乃至规范性文件?强制性规定的法源性质是限于效力性强制性规定还是可以拓展至管理性强制性规定?强制性规定条款与行政行为的无效认定标准“重大且明显违法”存在什么关系?强制性规定条款与其他行政协议无效情形发生竞合时如何适用?这些问题都需要做进一步的分析。

二、强制性规定条款在行政协议无效认定中的适用改造

“公法和私法在某程度内各有特殊性,同时又在某程度内有共通性。而在其具有共通性的限度内,可以说两者是当然适用共同的规律的。”⑨[日]美浓部达吉:《公法与私法》,黄冯明译,中国政法大学出版社2003年版,第203页。行政协议与民事合同共通的协议属性赋予了民法规范在行政协议无效认定中的适用空间。⑩David H.Rosenbloom,Reflections on“Public Administrative Theory and the Separation of Powers”,American Review of Public Administration,Vol.43:4,pp.381-396(2013).但就强制性规定条款而言,其并不能完全奉行“拿来主义”直接适用于行政协议的无效认定,而必须同时在强制性规定的法源性质与法源层级两个方面进行检视与改造。

(一)强制性规定的法源性质界定

1.强制性规定应限于效力性强制性规定

强制性规定有效力性强制性规定与管理性强制性规定之分;民法学界普遍认为,只有效力性的强制性规定才会导致民事合同无效。对于行政协议的无效认定,有学者主张无须做二分处理,违反强制性规定的行政协议应一律无效。⑪参见江必新:《行政协议的司法审查》,载《人民司法(应用)》2016年第34期。笔者认为,这种观点值得商榷,效力性强制性规定与管理性强制性规定的区分对于行政协议的无效认定仍有必要。第一,强制性规定是当事人必须适用而不能依意思自治排除的法律规定,但只有效力性强制性规定指向合同效力,管理性强制性规定则无效力指向。⑫参见李永军:《民法典编纂中的行政法因素》,载《行政法学研究》2019年第5期。因此,从理论上而言,既然是在认定无效,自然应是根据效力的相关规则来进行,强制性规定不宜扩大为与效力无关的强制性规定。⑬王贵松:《行政协议无效的认定》,载《北京航空航天大学学报(社会科学版)》2018年第5期。第二,行政协议是行政机关实现行政管理或者公共服务目标的手段,实现公共利益是行政协议得以产生和存在的根本。⑭王学辉:《行政何以协议——一个概念的检讨与澄清》,载《求索》2018年第2期。行政协议的公益属性决定了应当秉持维护行政协议的稳定性、限缩行政协议的无效范围这一价值取向,不可盲目扩大使行政协议无效的强制性规定范围。如在“沈英诉辉山街道办事处行政协议案”中,尽管被告违反了《中华人民共和国土地管理法》(以下简称《土地管理法》)第四十五条第三款“征收农用地应办理征地审批手续”的强制性规定,但法院未判决被诉协议无效,而是以“宅基地所在区域征地拆迁工作已经结束,房屋及地上物无法恢复到拆迁前的状态”为由判决双方继续按照此协议履行。⑮参见辽宁省沈阳市中级人民法院(2016)辽01行终字第34号行政判决书。第三,“违反强制性规定的行政协议与行政协议追求的行政管理秩序不相容”、“对强制性规定作二分处理会导致行政机关逃逸依法行政的约束”⑯参见余凌云:《论行政协议无效》,载《政治与法律》2020年第11期。是反对将强制性规定做二分处理的核心论据,但违反管理秩序和依法行政原则并不构成行政协议无效的充分条件。为了实现行政管理职能,行政机关自当自我拘束并自觉遵循各项管理性强制性规定,这并不意味着违反管理性强制性规定的行政协议将必然归于无效。行政协议的效力乃是一种法律价值判断,“法安定性与个案正义、依法行政与信赖保护的冲突与妥协”⑰章志远:《行政法学总论》,北京大学出版社2014年版,第169页。是认定行政协议效力的必经环节,对协议违反法律强制性规定但确认无效将明显损害公共利益,或者造成巨大社会成本支出,或者订立协议程序轻微违法的,人民法院可以判决确认违法、采取补救措施但保留协议的效力。⑱耿宝建、殷勤:《行政协议的判定与协议类行政案件的审理理念》,载《法律适用》2018年第11期。第四,“效力性强制性规定与管理性强制性规定不容易区分”不应成为支撑“违反强制性规定的行政协议均应无效”的正当理由。事实上,完全可以将行政协议相关的效力性强制性规定加以总结,并分为以下三种类型。

2.效力性强制性规定的三种类型

一是明确规定违反或不具备某一条件的行政协议无效。如《城乡规划法》第三十九条规定,规划条件未纳入国有土地使用权出让合同的,该国有土地使用权出让合同无效。这类情形在实践中较为少见。二是明确禁止行政协议方式。行政机关能否采取行政协议方式反映的是行政协议的“容许性”,即行政协议能否以及在多大程度上能够作为一种行政活动形式应用于行政管理实践。根据依法行政原则,传统行政行为将“法无授权即禁止”奉为圭臬,具备法律依据是行政行为合法有效的基本前提。《行政处罚法》第三十八条即规定,没有依据的行政处罚无效。行政协议则不同,作为政府职能转变的产物和新型行政管理方式,行政协议没有直接法律依据是常态,不能用传统意义上的依法行政理念来禁锢和扼杀行政协议的机动性和灵活性,而要对传统意义上的依法行政原则加以修正,以“法无禁止即自由”为原则。⑲参见余凌云:《行政法讲义》,清华大学出版社2014年版,第266页。也就是说,行政协议方式虽然避免了一般行政行为所必需的立法授权,但应以不违背法律的禁止性规定为限。在法律明确禁止采用行政协议方式实现行政管理目标的场合,选择行政协议方式实质上“破坏了宪法上的分权体制”⑳胡宝岭:《行政合同争议司法审查研究》,中国政法大学出版社2015年版,第112页。,应当承担无效的后果。国内有不少学者亦对此持肯定态度,即认可不具备容许性作为行政协议的一种无效事由。参见杨解君主编:《中国行政合同的理论与实践探索》,法律出版社2009年版,第177页。三是指向国家利益、社会公共利益等基本法律秩序或社会秩序。如修改前的《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下简称《反不正当竞争法》)因接下来援引的“光恒混凝土有限公司诉西昌市人民政府等行政协议案”判决作出时《反不正当竞争法》尚未修改,为配合此案例的引用,故本文此处仍介绍修改前的《反不正当竞争法》条款。2019年修改后的《反不正当竞争法》删除了本条款。第七条规定,政府及其所属部门不得滥用行政权力,限定他人购买其指定的经营者的商品,限制其他经营者正当的经营活动。政府及其所属部门不得滥用行政权力,限制外地商品进入本地市场,或者本地商品流向外地市场。在“光恒混凝土有限公司诉西昌市人民政府等行政协议案”中,被告与原告签订的独家特许经营权许可合同即因违反了《反不正当竞争法》第七条的强制性规定而被判无效。参见四川省凉山彝族自治州中级人民法院(2016)川34行赔初字第8号行政赔偿判决书。如果行政协议继续履行影响的仅仅是特定人的个别利益,则一般不构成违反效力性强制性规定,也不会导致行政协议无效的后果。如违反《行政许可法》第五十三条第一款,未采招标等公平竞争方式签订行政协议,只损害第三人的公平竞争权而不直接损及公共利益,属于管理性强制性规定。参见湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院(2015)鄂武东开行初字第00022号行政判决书。

(二)强制性规定的法源层级改造

《民法典》将强制性规定的法源层级限定为法律和行政法规,意味着违反地方性法规、规章和规范性文件的强制性规定不会导致民事合同无效。就强制性规定条款在行政协议无效认定中的适用而言,强制性规定的法源层级不应限于法律和行政法规,才不致与行政法的体系不相容。

1.行政协议合法性审查的依据

在行政管理实践中,地方性法规、规章、规范性文件与法律、行政法规一道构成行政机关依法行政的行为规范,对行政机关都具有约束作用。这就意味着,行政协议不仅要遵守法律和行政法规,还应受地方性法规、规章和规范性文件的制约。根据《行政诉讼法》以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》(以下简称《行政诉讼司法解释》),法院审理行政案件以法律和行政法规、地方性法规为依据,参照规章,援引最高人民法院司法解释,并可以引用规范性文件。抛开法院对这些不同层级法律规范的审查权限不谈,上至法律、下至规范性文件,法院都是可以在判决书中援引作为论据的。因此,只要是法院在审查行政协议效力过程中可以援引的合法有效的法律规范,原则上都可以作为强制性规定的法源,而不限于法律和行政法规。首先,对于地方性法规而言,扩大地方性法规的事项范围是《中华人民共和国立法法》的发展趋势之一,很多特许经营事务即都体现在地方性法规中。目前有11个省市以地方性法规的形式出台了特许经营条例,如《深圳市公用事业特许经营条例》《湖南省市政公用事业特许经营条例》。且地方性法规由地方人大制定,具有民主智慧和程序合法性,能够保证立法质量并彰显地方特色,有助于行政协议的纵深发展。其次,我国当前的行政协议立法主要通过规章和规范性文件的形式予以规制,二者是法律和行政法规的具体化,也更具操作性。只要不与法律、行政法规相抵触,规章和规范性文件也应作为行政协议合法性审查的依据。参见周明:《行政协议效力审查规则探究》,载《山东法官培训学院学报》2018年第6期。

《民法典》之所以把强制性规定的法源层级限于法律和行政法规,一方面是因为强制性规定以公法规范为主,不限制法源层级势必会对私法自治与合同自由产生消极影响;参见许中缘:《民法强行性规范研究》,法律出版社2010年版,第53页。另一方面,则是因为地方性法规和行政规章存在地方保护主义和部门利益法制化倾向,同时法院无权宣告规范性文件不法,因而拒绝适用。参见冉克平:《论效力性强制规范与私法自治——兼析〈民法总则〉第153条第1款》,载《山东大学学报(哲学社会科学版)》2019年第1期。行政协议则不存在这些问题。首先,行政法与民法两个部门法在价值取向上存在根本性差异,行政法以公共利益为本位,叶必丰:《行政法的人文精神》,北京大学出版社2005年版,第75页。民法以私人自治为原则。即便行政协议具备协议属性,仍以公共利益为根本追求。Dominique Custos & John Reitz,Public-Private Partnerships,The American Journal of Comparative Law,Vol.58:1,pp.555-584(2010).协议性与行政性共存的前提是协议性不违反合法性,行政协议是合法性基础上的意思自治。如果行政机关违法与相对人签订行政协议,则会影响行政协议的合法性甚至导致行政协议无效。参见熊勇先:《论行政机关变更、解除权的行使规则——基于司法裁判立场的考察》,载《政治与法律》2020年第12期。因此,界定强制性规定的法源不宜过分考虑对协议自由的消极影响,而应以合法行政为根本任务和目标。其次,如上所述,我国现行《行政诉讼法》和《行政诉讼司法解释》有关“参照规章”“引用合法有效的规章及其他规范性文件”的规定表明,法院对规章和规范性文件均享有司法审查的权力,从而可以将违法的规章和规范性文件过滤出去,排除其对行政协议效力的影响。

2.违反规范性文件可能导致行政协议无效

违反规范性文件的强制性规定能否导致行政协议无效是关于法源层级最具争议性的话题。反对者的理由主要在于:一是基于鼓励行政协议的立场,判断行政协议效力标准的“法”外延不宜过宽,以免行政协议动辄无效;二是规范性文件本身是否合法还要打上一个问号。张青波:《行政协议司法审查的思路》,载《行政法学研究》2019年第1期。对于第二个反对理由,根据《行政诉讼法》第五十三条、第六十四条,法院有权对规范性文件进行审查。加之行政庭对规范性文件的合法性审査具有较大优势,因而更能胜任对行政合同合法性的整体判断。陈无风:《行政协议诉讼:现状与展望》,载《清华法学》2015年第4期。因此,对于规范性文件合法性的顾虑可以通过法院的审查机制予以消解,只将合法有效的规范性文件作为行政协议的无效依据。对于第一个反对理由,尊重行政协议的效力并避免动辄无效固然是认定行政协议效力的一个重要考量因素,但行政协议的行政属性决定了行政协议的签订、履行等一系列相关活动“必须依法进行”[英]威廉·韦德:《行政法》,徐炳等译,中国大百科全书出版社1997年版,第25页。。既然规范性文件属于行政协议应予遵守的法律规范,如果行政协议违反的效力性强制性规定隶属于合法有效并具有实质拘束力的规范性文件,就不能再盲目遵循审慎无效原则。如在“今世缘有限公司等诉池州市建设委员会行政协议案”中,法院认为,被告未按照五部委《关于清理整顿城市出租车等公共客运交通的意见》的规定进行清理整顿与报请安徽省人民政府批准,故其与原告签订的特许经营协议无效。基于规章的“参照”效力,应当认为,规章与规范性文件具有同等地位,本文不再赘述。

因此,在行政协议场域下,强制性规定条款应做如下改造:违反效力性强制性规定的行政协议无效(以下简称“新强制性规定条款”)。

三、违反新强制性规定条款与重大且明显违法的关系

根据《行政协议司法解释》第十二条,不仅“重大且明显违法”的行政协议无效,存在民事合同无效情形的行政协议亦可能无效。由此而来的问题是,民事合同的无效情形如违反强制性规定条款与“重大且明显违法”标准是什么关系?前者是否天然构成“重大且明显违法”?如上所述,新强制性规定条款由民法中的强制性规定条款改造而来,违反新强制性规定条款的行政协议实际上同时构成“重大且明显违法”。

(一)重大且明显违法是行政协议无效的实质标准

行政行为无效理论立基于“行政法治理论”“公民抵抗权理论”和“正当防卫理论”,认为行政行为的违法瑕疵达到一定程度时便处于无效力状态。但依通说和各国的法例、判例,“重大且明显违法”得到了最为普遍的认可,即行政行为的内在瑕疵违反了重要法规且瑕疵的存在明显时便处于无效力状态。[日]盐野宏:《行政法》,杨建顺译,法律出版社1999年版,第114页。其中“重大”指违法的程度,即“行政行为违反重要法规、欠缺本质要件”王贵松:《行政行为无效的认定》,载《法学研究》2018年第6期。,到了信赖利益保护原则都无法为其解释与辩护的程度,区别于轻微和一般违法。“明显”指违法程度的可见性,即行政行为的违法瑕疵一般理性人都可发现,参见[德]哈特穆特·毛雷尔:《行政法总论》,高家伟译,法律出版社2000年版,第251页。如此违反依法行政的各项要求以至于无法期望任何人接受它的效力。因此,重大性是行政行为瑕疵的内部属性,明显性是外部属性。

将重大且明显违法作为行政行为的无效标准,是依法行政与公共利益博弈的结果。一方面,公共利益是行政行为的基础,公共利益的维护及提倡是行政行为的理由和动机,Filippo Borriello,Principle of Proportionality and the Principle of Reasonableness,Review of European Administrative Law,Vol.13:2,pp.155-174(2020).因而,行政行为不可动辄无效。另一方面,政府应当是法治的而非人治的,Nathan S.Chapman & Michael W.McConnell,Due Process as Separation of Powers,The Yale law journal,Vol.121:7,pp.1672-1807(2012).依法行政是行政法的基本原则,当行政行为的违法瑕疵达到重大且明显程度时,行政行为的效力不可存续。在二者的博弈之下,行政行为的无效情形实际上相当有限。《行政诉讼法》和《行政诉讼法司法解释》仅明确列举了“实施主体不具有行政主体资格”“减损权利或者增加义务没有法律规范依据”和“内容客观上不可能实施”三种无效情形,司法实践中行政行为的无效事由主要体现为以下七类:不具有主体资格、没有权限依据、明显缺乏事实根据、不具备法定形式要件、明显违反法定程序、无法实现行政行为的目的、违背重要原则。参见前引,王贵松文。

《行政协议司法解释》第十二条的规定表明,“重大且明显违法”与民事合同的无效情形均具有致行政协议无效之效。但如果一言以蔽之,重大且明显违法才是行政协议无效的实质标准,民事合同无效情形只有足以评价为“重大且明显违法”时才具有无效化行政协议的后果。在“樊某1诉新绛县人民政府行政协议案”中,法院即鲜明提出,存在“重大且明显违法”情形是行政协议无效的实质性法律标准,具体情形应根据《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)第五十二条和《行政诉讼法司法解释》第九十九条进行判断。参见山西省高级人民法院(2020)晋行终字第650号行政判决书。有学者还以重大且明显违法为标准总结了行政协议的无效情形:实施主体不具有行政主体资格;没有法律规范依据;内容客观上不可能实施;实施将导致犯罪或者严重违法;内容明显违背公序良俗;实施将严重损害公共利益或他人合法权益;其他重大且明显违法情形。参见梁凤云:《行政协议案件适用合同法的问题》,载《中国法律评论》2017年第1期。

(二)违反新强制性规定条款构成重大且明显违法

1.三种不同的观点

关于违反强制性规定条款与重大且明显违法的关系,学界的观点并不统一,而是形成了以下三种观点:一是违反强制性规定条款属于重大且明显违法的表现形式。有学者主张,“重大且明显违法”具有较高程度的包容性,民事合同的无效事由均可作为“重大且明显违法”的具体情形。参见王敬波:《司法认定无效行政协议的标准》,载《中国法学》2019年第3期。二是违反强制性规定条款与重大且明显违法是并列关系。有学者将行政协议的无效情形归为三类,即“存在重大、明显违法”“违反行政法律规范的强制性规定”“损害国家利益、公共利益、他人合法权益”。其中重大且明显违法体现的是违法标准,违反法律、行政法规的强制性规定体现的是公共利益标准。参见宋明:《论行政机关的协议撤销权》,载《社会科学战线》2020年第10期。第三种观点是,违反强制性规定条款与重大且明显违法是交叉关系。即需要区分违反强制性规定条款的程度是一般违法还是重大且明显违法,只有违反强制性规定条款构成重大且明显违法时才会导致行政协议无效。有学者指出,如果只是一般性违反法律、行政法规的强制性规定,则不宜确认行政协议无效。参见南京铁路运输法院课题:《行政协议案件判决方式研究》,载《法律适用》2019年第2期。另有学者提出,行政协议违反法律的强制性规定也不一定无效,需要区分是否严重违法。参见步兵:《行政契约履行研究》,法律出版社2011年版,第47页。

2.违反强制性规定条款与重大且明显违法的区别

违反强制性规定条款与重大且明显违法都体现为违法,但二者违法的表现形式、出发点与评价体系均存在显著区别。第一,二者“违法”的表现形式不同。违反强制性规定条款属于形式上的违法,强制性规定的法源层级限于法律和行政法规(新强制性规定条款无此限制),法源性质体现为效力性强制性规定;重大且明显违法属于内容上违法,指违法瑕疵不仅重大而且明显,是否“重大”且“明显”违法则取决于具体情形的分析。进一步说,强制性规定条款关注法律规范的层级和性质,一般从外部视角即可判断;重大且明显违法关注违法程度,通常须从内部视角加以分析。第二,二者的出发点不同。强制性规定代表的是公共利益,设置强制性规定条款的出发点是以公共利益“消解私人基于私法自治而享有的契约自由”陈国栋:《行政协议审判依据的审查与适用——76号指导案例评析》,载《华东政法大学学报》2018年第3期。,体现了公权力对私法自治的干预。重大且明显违法反映的是违法程度,其出发点是依法行政理念,因而,即便行政协议着眼于公共利益,也不能逸脱依法行政的约束。因此,如果从价值衡量的视角观察,强制性规定条款反映的是契约自由让位于公共利益,重大且明显违法则意味着公共利益让位于法治。第三,二者分属不同的评价体系。重大且明显违法确立伊始就作为传统行政行为即单方行政行为的无效标准,因而,其评价的对象是行政机关行使行政优益权的行为,如是否具有行政主体资格、程序是否合法。违反强制性规定条款则是评价合同效力的私法准则,自然指向合同(协议)行为。但这并不意味着重大且明显违法与强制性规定条款是并列关系,可以分别用来评价行政协议的行政性与协议性,因为行政协议的效力评价应当基于整体视角,Amitai Etzioni,The Fusion of the Private and Public Sectors,Contemporary politics,Vol.23:1,pp.53-62(2017).不能割裂开来。双阶理论所遭遇的解释困境也正源于此。参见于立深:《台湾地区行政契约理论之梳理》,载《中外法学》2018年第5期。

3.违反新强制性规定条款属于重大且明显违法

以上三点区别并不排斥二者在内容上的融会贯通。重大且明显违法是结果层面的判断标准,具有很强的包容性。只要满足“重大”“明显”要件,违反强制性规定条款就能归类于重大且明显违法范畴。关于“明显”的判断,如果有关合法或违法存在疑义,行政行为的瑕疵就不“明显”。如上所述,违反强制性规定条款是肉眼可见的形式上的违法,满足“明显”要件。事实上,不仅是违反强制性规定条款,违反任何位阶的法律规范都在形式上满足“明显”要件。“重大”违法在形式上体现为违反重要法规,内容上体现为欠缺本质要件。违反强制性规定条款是否满足“重大”要件的核心在于效力性强制性规定是否属于重要法规和本质要件。与行政协议有关的效力性强制性规定对行政协议的效力具有直接影响并具体体现为明确规定违反即无效、旨在维护公共利益和禁止行政协议方式三种情形,均满足以上要求。因此,不仅违反法律和行政法规的效力性强制性规定会导致行政协议无效,地方性法规、规章乃至规范性文件亦然。也就是说,不仅违反强制性规定条款构成重大且明显违法,违反新强制性规定条款同样构成重大且明显违法。而如果没有效力性强制性规定的性质指向,违法尤其是违反规章和规范性文件的行政协议是否无效,则需要进行一般违法和重大且明显违法的区别判断。

由此可见,违反新强制性规定条款与重大且明显违法具有同质性。当行政协议违反法律、行政法规的效力性强制性规定时,法院既可以直接依据《民法典》判决行政协议无效,也可以将其解释为重大且明显违法,并将《行政诉讼法》第七十五条作为无效判决的法律依据;而当行政协议违反地方性法规、规章或规范性文件的效力性强制性规定时,法院只得将《行政诉讼法》第七十五条作为裁判法依据。如在“荣享置业有限公司诉新抚区人民政府行政协议案”中,法院提出,被告于拍卖公告发布之前先行与原告进行协商,使原告于挂牌出让开始之前即了解了涉案土地使用权价格的相关信息,违反了《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》规定的公开、公平、公正原则,损害了社会公共利益。故依据《行政诉讼法》第七十五条判决涉案协议无效。参见辽宁省抚顺市中级人民法院(2018)辽04行初字第96号行政判决书。

新强制性规定条款构成重大且明显违法也回应了其与行政法的相容性问题。某种私法精神原则或者其他方面能够渗入到公法之中,首先必须与公法保持某种契合度,就是渗入到公法中的私法能够与公法保持自洽,至少不会与公法的本质和内容相排斥。张淑芳:《私法渗入公法的必然与边界》,载《中国法学》2019年第4期。民法规范适用于行政协议的无效认定反映了私法对公法的渗透,但渗透成功的前提是适用民法规范不会与行政法不相容,否则会破坏行政法自身的制度架构。之所以要考虑相容性的问题,主要原因在于,行政协议虽以合同为表现形式,但以行政性为本质属性,更与民事合同存在根本区别,二者分属不同的法律关系。因此,如果适用民法规范将导致与行政法的原理和规范体系不相容,则需要摒弃民法规范或者对民法规范加以修正,以消弭这种不相容性。参见余凌云:《行政契约论》,中国人民大学出版社2000年版,第110页。在强制性规定条款的适用上,一方面必须修正为新强制性规定条款,即纳入所有层级的法律规范,体现合法性对协议性的干预;另一方面,为限缩行政协议的无效范围,仍需将强制性规定的性质限制为效力性的强制性规定。而如果不问民法规范与行政法的相容性问题,一个可能的后果即是引发结构性冲突。

四、违反新强制性规定条款与其他行政协议无效事由的竞合

不管是强制性规定条款还是新强制性规定条款,本质上都属于“引致条款”参见[德]卡尔·拉伦茨:《德国民法通论》(下册),王晓晔、邵建东、程建英等译,法律出版社2003年版,第588页。。所谓“引致条款”,是指其不能单独判断行政协议的效力,而必须追溯和结合有关强制性规定,才能对行政协议的效力作出具体的判断。参见王利明:《论无效合同的判断标准》,载《法律适用》2012年第7期。因此,当有关强制性规定的内容体现为没有依据等重大且明显违法情形时,就发生了违反新强制性规定条款与其他无效事由的竞合,由此而来的问题是以前者还是后者作为认定行政协议无效的裁判依据。

(一)违反新强制性规定条款与没有依据的竞合

没有依据是《行政诉讼法》第七十五条规定的行政行为无效情形之一,其中“依据”指“法律规范依据”而非“事实依据”。参见梁凤云编著:《新行政诉讼法逐条注释》,中国法制出版社2017年版,第606-607页。新强制性规定条款与没有依据的竞合体现为以下两种形式:一是将《行政诉讼法》第七十五条视为强制性规定本身。根据强制性规定的一般理解,《行政诉讼法》第七十五条也属于效力性强制性规定。如在“金丽萍诉昌江区人民政府行政协议案”中,法院认为,作为本案被诉房屋征收协议依据的征收决定属于无效行政行为,因此涉案房屋征收协议没有依据。依照《合同法》第五十二条第五项,违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效,故此房屋征收协议因违反《合同法》第五十二条第五项和《行政诉讼法》第七十五条的强制性规定而无效。参见江西省景德镇市中级人民法院(2017)赣02行初字第28号行政判决书。法院的判断逻辑在于,《行政诉讼法》第七十五条属于法律的强制性规定,涉案协议属于行政行为且因征收决定无效而没有依据,违反了《行政诉讼法》第七十五条即违反了法律的强制性规定,故依据《合同法》第五十二条第五项判决涉案协议无效。二是强制性规定的内容为禁止行政协议方式。如根据《土地管理法》第二条,国家为公共利益的需要,可以依法对土地实行征收或征用并给予补偿。但任何单位和个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。因此,行政机关未经征收而以与相对人签订行政协议的方式转让土地的行为构成非法转让土地,为《土地管理法》所不许。这种情形下签订的行政协议既因没有法律规范依据而构成“没有依据”,同时也因违反《土地管理法》而满足新强制性规定条款。

违反新强制性规定条款与没有依据竞合的本质是民法规范与行政法规范的竞合。第一类竞合的问题在于,既然行政协议没有依据,完全可以直接依据《行政诉讼法》第七十五条认定其无效,而不必大费周章将《行政诉讼法》第七十五条作为强制性规定,进而依据新强制性规定条款认定行政协议无效。因此,第一种竞合实际上属于“假竞合”,法院不应再引入新强制性规定条款作为裁判依据。第二类竞合涉及民法规范的适用顺序。民法规范可以适用于行政协议的无效认定并不意味着其与行政法规范在适用顺序上可以“平起平坐”,行政协议本质上的行政属性决定了适用民法规范必须以公法没有特别规定为前提。参见陈新民:《中国行政法学原理》,中国政法大学出版社2002年版,第185页。在“谢飞拉等诉大祥区人民政府征收协议案”中,最高人民法院也明确提出,审理行政协议案件,应当优先适用行政法律规范的规定,只有在没有行政法律规范规定的情况下,才适用与行政法基本原则不相抵触的民事法律规范。参见中华人民共和国最高人民法院(2017)最高法行申字第6880号行政裁定书。因此,对第二种竞合而言,法院可以直接以“没有依据”为由认定涉案协议无效,而没有动用新强制性规定条款的必要。法院的相关表述应为:涉案协议没有依据,构成重大且明显违法,依据《行政诉讼法》第七十五条判决确认涉案协议无效。也就是说,没有依据和违反新强制性规定条款发生竞合时,将“没有依据”这一行政法律规范作为裁判依据足矣,作为民法规范的新强制性规定条款则应当“退居二线”。

(二)违反新强制性规定条款与超越职权的竞合

超越职权与没有行政主体资格不同,前者的主体是行政机关,超越职权的行政机关依然具有行政主体资格;后者一般指向超越授权范围的法律、法规、规章授权的组织,如开发区管理委员会与行政相对人签订的行政协议多因“开发区管理委员会”没有行政主体资格而被判无效。参见中华人民共和国最高人民法院(2019)最高法行申字第68号行政裁定书。超越职权常与违反新强制性规定条款发生竞合。如在“温中全诉宽城住建局行政协议案”中,法院认为,有的建设相关手续系其他部门的职权,涉案协议仅约定由被告负责办理建设相关手续,违反法律、行政法规的强制性规定。河北省承德市中级人民法院(2018)冀08行终字第167号行政判决书。新强制性规定条款与超越职权之间具有何种关系?是否行政机关超越职权签订的行政协议必然落入违反新强制性规定条款的涵摄范围?

超越职权的行政协议存在无效可能已成共识,其既有违职权法定原则也有损公共利益与公共秩序。如有学者提出,行政机关超越法定职权签订的行政协议仍属于行政协议,只不过应当是无效的行政协议。参见沈福俊:《司法解释中行政协议定义论析——以改造“法定职责范围内”的表述为中心》,载《法学》2017年第10期。但是,超越职权并不必然导致行政协议无效,“行政合同的无效规则必须权衡信赖保护和法治国家的需要”[德]汉斯·J.沃尔夫等:《行政法》(第二卷),高家伟译,商务印书馆2002年版,第159页。,有时信赖利益保护应超越依法行政要求取得优先地位。这是因为,相对人不具备准确识别行政机关超越职权与否的能力,不能一概让相对人为行政机关的违法行为买单。民事合同亦是如此,当事人超越经营范围签订的合同并非全都无效,无效的只有同时违反禁止经营规定的合同而已。参见《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(一)》第十条。同理,只有超越职权的行为同时违反关于职权的效力性强制性规定时,才能牺牲相对人的信赖利益,判决行政协议无效。也就是说,超越职权与新强制性规定条款是交叉关系,在超越职权与违反新强制性规定条款重合的部分,超越职权能够作为行政协议的无效情形;构成超越职权但不满足违反新强制性规定条款的部分,行政协议并非无效。因此,基于超越职权对行政协议效力影响的不确定性,应当避免以超越职权作为认定行政协议无效的依据,而代之以适用新强制性规定条款。当然,法院仍应指出超越职权这一违法行为,只是不将其作为认定行政协议无效的理由。法院的相关表述应为:涉案协议超越了被告的职权,违反了效力性强制性规定,构成重大且明显违法……

(三)违反新强制性规定条款与恶意串通的竞合

根据《民法典》第一百五十四条,双方当事人恶意串通、损害他人合法权益的合同无效。《民法典》第一百五十四条:行为人与相对人恶意串通,损害他人合法权益的民事法律行为无效。在行政协议实践中,恶意串通行为并不鲜见,其体现为行政机关与相对人之间的勾结,并必然造成国家利益、公共利益或第三人利益受损。我国行政法学者也多将其归入行政协议的无效事由,认为行政机关与私人恶意串通缔结的行政契约因存在明显且重大违法瑕疵而无效。参见蔺耀昌:《行政契约效力研究》,法律出版社2010年版,第119页。司法实践亦普遍持肯定态度。如在“冯业敏诉滠口街道办事处行政协议案”中,法院认为,原被告在原告的第二处房屋已获得安置补偿,且明知案外人冯雷等三人的房屋均在拆迁红线范围之外,仍就该房屋签订涉案协议,存在主观上的故意,双方之间构成恶意串通,签订的协议损害了国家利益,涉案协议无效。参见湖北省武汉市中级人民法院(2020)鄂01行终字第1155号行政判决书。

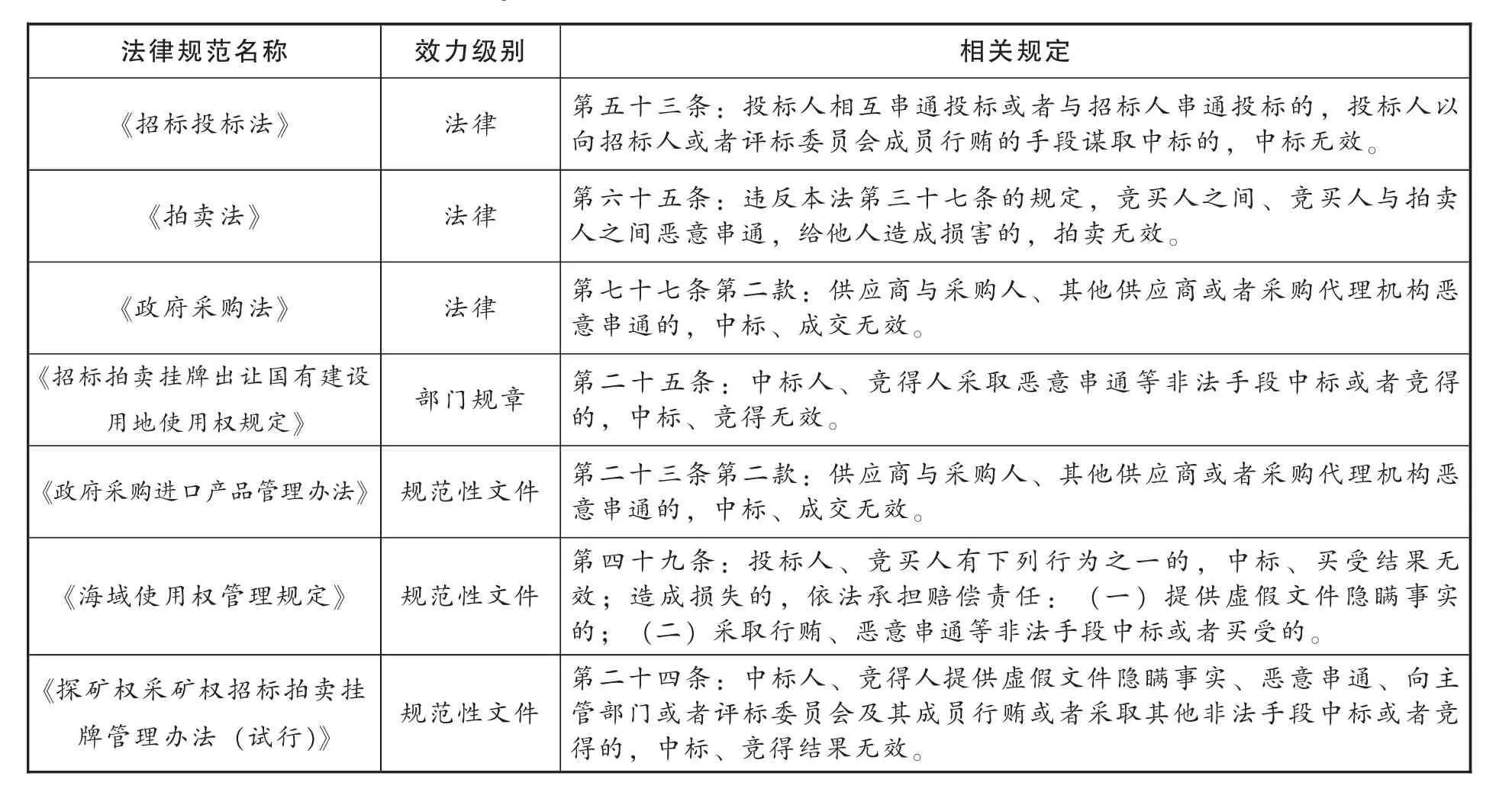

事实上,很多与行政协议有关的法律规范都明确规定恶意串通的行政协议无效,这些规定恰属于效力性强制性规定的第一种类型,由此产生了违反新强制性规定条款与恶意串通的竞合。(详见表1)在这种情形下,显然无论法院依据“恶意串通”还是新强制性规定条款都可以得出行政协议无效的结论。但是,这并不意味着法院可以任意选择裁判依据。违反新强制性规定条款与恶意串通同属于民法规范,二者竞合的解决方案可以参照民事合同无效认定规则。在民事合同的无效认定当中,强制性规定条款作为引致条款具有间接性和适用上的复杂性,因而往往在其他规则无适用空间的前提之下才得以适用;如果有其他更直接更具体的规则存在,则当然排除其适用。在新强制性规定条款与恶意串通发生竞合之时,亦应优先适用恶意串通这一直接的无效缘由。

表1:以恶意串通为无效缘由的强制性规定

结语

行政协议是干涉行政到合作行政发展的产物,但仍以行政性为本质属性,属于“高权行政”范畴。行政协议的无效认定应当遵从公法框架内的统一判断原则,以重大且明显违法作为实质性标准。民事合同无效事由能否导致行政协议无效取决于其是否构成重大且明显违法,从而与行政法的理念和行政协议的特性不相抵触。但需要注意的是,重大且明显违法的模糊性仍然是不可回避的理论和实践难题。对于行政协议的无效认定而言,正确的出路在于明确列举各类行政协议的无效情形,构建专属于行政协议的无效认定标准。