新课标背景下中职语文体验式“诗教”模式构建

——以工艺美术专业为例

刘蓓

“诗者,天地之心也”。面对传统诗词课堂教学日趋浅表化、应试化、边缘化等问题,中职古诗词“诗教”模式亟待改革创新,当以“为天地立心”之担当,引导学生扬优秀传统文化,树民族自信精神。

一、中职古诗词教学存在的问题

(一)窄化诗词的审美路径

传统古诗词的品读赏鉴是一段学习者沉浸在情感体验中的美的历程。品读者需要沿着“疏言—观象—探意—悟情”的审美路径进行“言、象、意”的多维度、多层次生发和探寻。中职教学的课堂上,不少教师将古典诗词中的意象硬性拆分、机械解读,组织各种花样诵读,表面看似热闹、丰富,实际上并没有真正引导学生打开联想的空间,致使学生无法还原出语言灵动、意象丰富的美学世界,难以获得真正的审美体验。

(二)虚化诗词的思维空间

文以载道,歌以咏志。诗词虽是抒情的艺术,但如果仅囿于它的表情功能,而忽视对其思维逻辑的必要梳理,就会丧失对经典诗词鉴赏应有的思维密度与深度,最终导致解读的空泛与肤浅。比如大多数教师把柳永的《雨霖铃》解读为与情人的伤别之情,其实词作还暗藏了柳永仕途渺茫、人生漂泊的羁旅之愁。难舍难分却不得不走,这才是词人内心矛盾痛苦的所在。可见,对古诗词的情感体验如果缺少了反思,那么学生的理解就会浮于表面。

(三)泛化诗词的个性体验

许多古诗词教学过度泛化“体验”,即形式上“全员参与”,或者过度强调个性体验,由学生随意解读作品内涵,从而丧失教师的“首席”作用,导致学生“浅体验”;或未能有意识地引导学生对思考和讨论的内容进行抽象概括,导致学生虽有思考,但没有可供迁移的指导性结论。比如在赏析《雨霖铃》名句“杨柳岸晓风残月”时,教师需要引导学生将上下文的意象整合起来进行赏析,否则学生就只是孤立地品味“清新美好”的意境;教师还需要将“杨柳”“晓风”“残月”三个意象与词人的情感进行类比,找出二者的相似之处,让意象在学生心目中产生生命情态,提炼概括意象思维法,即整合法和赋情法,搭建好“支架”方能使学生获得鉴赏古诗词的要领。

(四)弱化诗词的语用价值

情感体验并非古典诗词学习的终端,“语用”能力的提高不可忽视。《中等职业学校语文课程标准(2020年版)》(以下简称“课标”)对古代诗文选读专题的学习内容要求明确提出“学习中国古代诗文的表达方式,提高语言文字运用能力”,而不少中职教师对教材古诗词学习只要求学生会背会默,知其大意,了解思想情感即可。知识的迁移运用是学习体验的末环,是学习能力螺旋上升过程中的关键节点。尤其对于建筑装饰、平面设计、工艺美术、动漫设计等专业的学生来说,重视“言—象—意”的咀嚼品味,学习古典诗文的表达方式,十分有利于职业素养的提高。

二、中职古诗词体验式教学模式的构建

(一)库伯体验学习圈理论

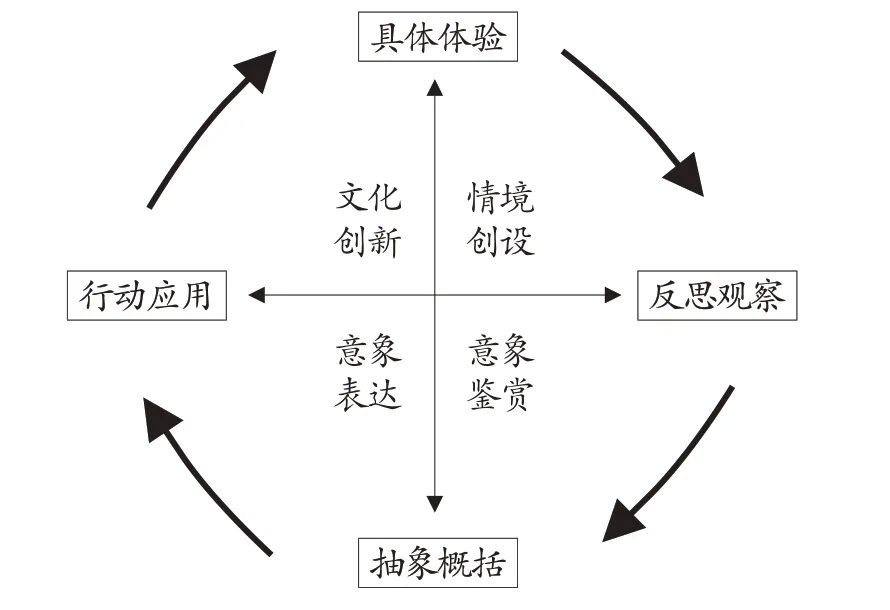

库伯的体验学习理论是体验学习领域具有代表性的研究成果,创造性地提出了完整的体验学习模式,即把体验学习过程分成了具体体验、反思观察、抽象概括和行动应用的螺旋式上升过程。[1]

第一步,处于学习情境中的学习者是带着个体经验积累的,即时的学习情境刺激学习者全身心参与以产生具体的感觉和感受,并且搜索自己的已有经验感受;第二步,学习者联系自己的经验,对刚产生的亲历感受或是通过与同伴讨论、交流观察得到的感受进行多角度分析、探究和反思,确认发现和所获;第三步,学习者在教师的引导下阐释观察和反思的结果,进一步形成概括性的结论;第四步,学习者在新的情境中实践,检验抽象概括的结论的合理性和适宜性。

(二)以意象表达为输出的中职古诗词体验式教学模式阐述

“意象表达”不仅仅观照学生古诗词专题学习的过程体验,更关注学习专题之后的“语用”:传承中华文化以含蓄为特征的传统审美意识,运用意象表达、交流、设计、传承。

1.基本学习过程

根据库伯的体验学习圈理论,基于知识的理解和转化关系,学习被分成了四个逐步推进的阶段(象限),对应四种基本的学习类型(如图1所示)。

图1 古诗词体验式学习基本过程

在第一象限,学习者在情境创设中进行发散性学习,对古诗词“言、象、意”自行生发出整体感知,基本属于内隐知识学习,此阶段的知识常常是“只可意会不可言传”的默会知识。第二象限主要进行意象鉴赏的学习,需要学生把新旧的诗词学习经验转化为抽象程度较高的间接经验,比如通过意象鉴赏,对某一类意象的相对固定的传统内涵进行总结归纳。这一环节所生成的抽象知识可供交流和应用,属于同化性学习。第三象限主要进行意象的表达,将所抽象出来的相关诗词艺术手法应用于实践中,属于复合性学习。第四象限则是文化的创新,鼓励学生在实践中承古拓新,并根据行动应用结论进行更高层次的体验,实现迭代上升。这个过程主要进行顺应性学习,学生在能力的螺旋上升过程中逐渐补充和完善自己的认知图式。

2.教学模式阐述

以意象表达为产出的古诗词体验式教学模式是指学习过程中,教师根据教学目标,创设多种语用情境,引导学生通过听、视、读、吟、画等丰富体验,催生联想并运用亲历性、内隐性、生成性体验方法,通过意象鉴赏,感受、领悟、评价古诗词中的意境美、意蕴美、情思美,深入体悟作者情感和作品艺术手法,获得情感体验,逐渐提高文化认同,增强文化自信,由此将输入转化为意象表达的语用输出,在实践中应用创新,从而真正实现文化传承的一种新教改理念下的古诗词教学模式。

(三)中职古诗词体验式教学的思路

古诗词意象的情感表达以意象表达为核心任务,以语言的积累和运用、思维的发展与提升、审美的发现与鉴赏、文化的理解与传承为核心素养,以寻言观象、缘象入境、因声求气、以意逆志等体验活动(程序)为载体,运用多样诵读、对比画作、情境冥想、整体参与、平等对话、意象思维等丰富体验,引导学生真正感受到情感与思想的萌生,激发其对词作的再创造。

1.寻言观象,联想生发

“尽意莫若象,尽象莫若言。言生于象,故可以寻言以观象;象生于意,故可以寻象以观意。”古诗词体验式教学不是简单地将意象的内涵讲授给学生,而是用情境创设等手段引领学生在诗词作品的语言中体验、品味意象的形象性、含蓄性,继而在艺术想象和联想中生发“象外之象”,即由作品中的物象、风景等艺术形象生发开去,想到与之相似或相关、相近或相反的别的事物,或引发某种感情,开阔解读思路,丰富情感体验,复活抽象的文字。

比如在品析李煜《虞美人》“春花秋月”时,学生带入已有经验:“春”花中的温暖和“秋”月中的明净,此时教师利用影视作品《问君能有几多愁》创设情境,将李煜故国美好的过往与当下囚徒困境进行对比,触发学生的联想和想象,引发学生慨叹其跌宕人生。在这样的情境创设下,教师抓住契机,扣住词中“何时了”“又”“不堪”“改”等字眼,进一步引导学生体会作者的心境,进一步丰盈意象、与词共情、读活文字。

2.缘象入境,诗画互动

所谓“诗中有画,画中有诗”,指的是古诗词中的意境带给读者的审美感受。古诗词体验式教学主张在亲历中达到认知和情感的共同参与,学生顺着意象展开联想和想象,将体会到的意境或画面用绘画、文字、音乐等语言描绘出来,在描绘的过程中获得沉浸式的审美愉悦,在合作学习中比鉴作品,激发质疑,带着疑问将抽象情感具象表达,在真正理解作品的同时,体会古诗词意象运用的艺术。

比如在教学《雨霖铃》时,教师可通过让学生在“绘‘晓风残月’感离别之伤”学习活动中,比较画作,体验离伤;还可以让学生合作探析,生发质疑,品字思象,探究离伤内涵。最后,让学生改进原始画作,将自己的感悟融进画中,促成学生审美体验的提升。

3.因声求气,品诵交融

“诗乐舞”三位一体,词更是音乐性突出的抒情文体,声韵是体会诗词情感的重要维度。古诗词教学可引入朗诵式、吟诵式、吟唱式、戏曲式等多种诵读体验方式,学生在不同的呈现形式中体会诗词丰富的情感内涵。教师也可选择恰当的角度利用声韵分析,助力实现“因声求气”。

如在品读李清照《声声慢》时,经过普通话朗读与入声韵吟诵的对比,让学生体会词人内心痛苦凄凉之外的愤恨和沉郁。教师通过带领学生回顾作者的生平经历,使其明白这首词不仅有丧夫之苦、孤老之味,更有亡国之恨。中国古典诗文专家叶嘉莹说:“吟诵不仅是一种音律美,更是潜藏在字里行间的精神文化骨气。”以声韵体验带入诗文诵读的方式,不仅能继承中国传统读书方式的优点,更能引领传统诗教精神的回归。

4.以意逆志,推己及人

“故说《诗》者,不以文害辞,不以辞害志;以意逆志,是为得之。”虽然我们与古人生活的时代不同,但人情不远。“以意逆志,知人论世”是体验古诗词的必要途径。学生需要通过将心比心,以己推人,用自己的生活经验去领会、推测诗人在诗中所寄寓的情感,从而进一步理解诗歌的内容和主旨。

比如在赏析《永遇乐·京口北固亭怀古》时,为了引导学生理解典故意图,体验隐含的家国情怀,教师播放《赤壁》中“小乔为了保卫东吴家园只身前往曹营”这一视频片段,引发学生共情,激发学生联系医护人员不顾危险挺身抗疫的事实,深化学生对家国情怀的理解。

5.意象表达,文化传承

情感体验并不是诗词学习的终端环节,行动体验才是实现和评价学科核心素养提升的关键。“意象”作为古典诗词中最重要的创作元素,其含蓄而朦胧的特点符合高中生感情敏感期的审美需要,也是艺术设计类专业学生应具备的职业素养。

引导学生学会意象的表达,教师要帮助学生梳理出诗词创作中意象形成的基本过程(情感—物象—语言—意象)、影响因素及具体形式,将思维可视化;引导学生带着创作思维,在不同的实践活动中进行意象的创意表达。这样既可以加深学生对诗词作品内涵的理解,又可以训练其语言文字理解和运用能力,促进其内隐的思维品质和审美能力的显性外露。[2]

(四)中职古诗词体验式教学的实施策略

诗词的学习过程中存在大量的默会知识,即“只可意会不可言传”。为了避免学生在学习中的泛体验、浅体验现象,教师应以语用为成果导向,将语言作为思维可视化的载体和桥梁,引导学生运用画面语言、文学语言、镜头语言,甚至辅以音乐语言,将原本模糊的情感逐渐清晰化,最终呈现出意象的情感表达,真正落实语言理解和运用能力的提升。以工艺美术专业学生的教学实践为例,笔者认为,可将对古诗词的审美体验融汇于以下可视化实践活动。

1.以“画意”传达“诗情”

意象的表达可以借助绘画的方式,更加直观和感性地学习古诗词。比如有学生在画《雨霖铃》“念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔”这句时,在辽阔的楚天下,一望无际的烟波上,画上一叶扁舟,画作在小组品鉴交流时,有同学质疑:这句词里面并没有船,即便有也应该是大船!作画学生辩解用意:画上小舟才能显示“楚天阔”,突显孤独和渺小!教师抓住契机阐释:大船符合柳永远行的实际,这是生活的真实,而小舟的设计是画者对词作情感理解的实际,属于艺术的真实。我们现在就来探讨小船这个意象究竟能不能融入这句词的意境……画的好坏并非重点,只是一个教学契机或“引子”,最终落脚点还在于是否合乎诗意,能否传达诗情。教师要侧重从信息提取、语言表达、思维展示等方面加以引导。

2.以“镜头”表达审美

画面既可以是一幅静态的,又可以是一组动态的,这与电影的语言有共通之处。教师可以搭建支架,引导学生用“镜头”写出自己的审美体验,逐步掌握表现美、创造美的方法,在潜移默化中提升学生的语用能力。可以请学生选择自己喜爱的诗词作品或者选段进行诵读,配上适宜的背景音乐录制音频文件,同时要求学生运用意象思维,搜索素材,利用手机App创作音频的配画,以一组或几组镜头形成“微电影”,表达自己的审美体验。学生在进行创意设计的同时,也是在分析意象,品味意境,补白诗词隐含的内容,走进作者和作品人物的心灵世界。教师也能够从音画作品中观察和反思学生对诗词的领悟情况,以灵活调整教学策略。

3.以“文字”描绘想象

语言文字更是“作画”的妙法。教师引导学生调动自己的生活体验,融入自己的主观想象,对诗词中可能存在的作者没有写出的物象进行填充补色,拓展、丰盈诗词的意象,生动地还原古诗词的创作情境,这不止是“作画”,更是与作者、与自我的“对话”,是属于学习者的再创作。仍以《雨霖铃》为例,比如请学生用意象思维,以散文式语言为之“素描”。

4.以文创助力传承

设计与文化的相互融合已经成为产品设计发展不可逆转的趋势。最新《中职工艺美术专业实施性人才培养方案》要求学生需要具备初步的设计表达、正确的艺术审美等行业通用能力,熟知工艺美术品设计与制作的各类题材和寓意等职业特定能力。文创产品的基本特征是文化艺术的传承和创新,传达出人文情怀和文化底蕴,成为文化传递和情感互动的载体。

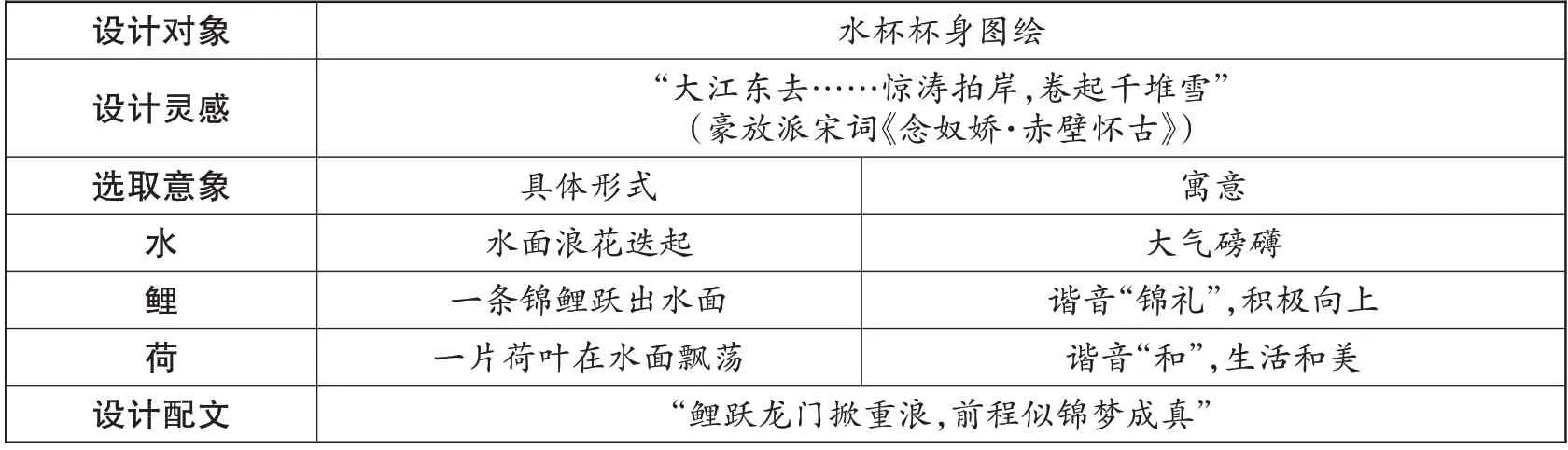

如教师创设职业情境,引导学生综合运用绘画、诗词创写、配乐朗诵,将诗词意象的文化内涵和情感赋予产品(外部包装设计),别具匠心地设计出八个富有中华传统诗意表达特色的“花”“水”“月”等系列“感恩水杯”(如表1所示),敬献给曾奋战在抗疫一线的“白衣战士”。

表1 “感恩水杯”设计示例