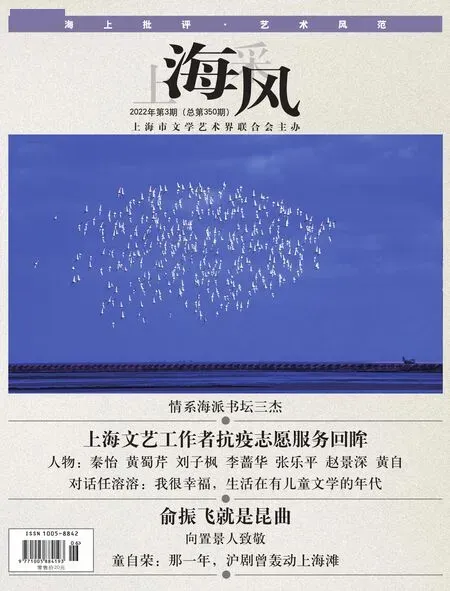

多才多艺赵景深

■ 郑开慧

近年有不少研究学者撰文盛赞周作人对于中国现代儿童文学的贡献,读者大众对于周作人的名字早已不再陌生,却很少有人知道赵景深的名字。

实际上,赵景深对于中国现代儿童文学早期的贡献并不亚于周作人。

生于浙江丽水的赵景深(1902—1985年),曾名旭初,笔名邹啸,祖籍四川宜宾。因受父亲影响,赵景深从小酷爱文学,尤其喜欢童话。少年时代在安徽芜湖读书时,就在当时的《少年杂志》上发表童话处女作《国王与蜘蛛》;后来转入天津南开中学,即开始陆续翻译和出版安徒生童话,成为介绍安徒生童话到中国的第一人。

中学毕业以后,赵景深做过教员、行政秘书等职,工作很不稳定。1920年考入天津棉业专门学校。1922年秋毕业后曾任天津《新民意报》文学副刊编辑,并组织文学团体,任绿波社社长,同焦菊隐、万曼等编《微波》《蚊纹》《绿波周报》等刊物,并向郑振铎编的《儿童世界》《文学旬刊》投稿,提倡新文学。1923年加入文学研究会。1924年秋到湖南第一师范任教,同田汉、叶鼎洛等编辑《潇湘绿波》杂志。1924年翻译了安徒生的童话《皇帝的新衣》《火绒匣》《白鹄》等,在商务印书馆的《少年杂志》上发表。此外他还翻译了格林童话以及俄国作家契诃夫、屠格涅夫等人的作品。

1925年,经郑振铎推荐,赵景深前往上海大学讲授童话,成为国内大学开设童话课的第一人。其间他写出讲义七章,一部分发表于《文学周刊》,后来结集成册,交由北新书局出版,取名《童话概要》。1927年任开明书店编辑,并主编《文学周报》。1930年前后,鉴于其论著和译著在学界和社会上产生的影响,赵景深被复旦大学聘为教授,同时兼任北新书局总编辑,主编《现代文学》。鲁迅的大量著作就是由北新书局出版的,在当时的环境下,这是需要相当勇气和魄力的。冰心的名著《寄小读者》虽最初在北京的《晨报》副刊上连载,但结集出版时还是选择了上海的北新书局,从1927年初版至1941年共发行36版,成为现代中国最畅销的儿童散文集之一。

从1933年开始,受鲁迅和郑振铎的影响与鼓励,赵景深从创作与翻译转而研究古代戏曲与小说,凭其天生的禀赋和异于寻常的勤奋,取得卓越成果。早在1937年就出版了《大鼓研究》与《弹词选》,随后又写出了《弹词考证》《宋元戏曲本事》《元人杂剧辑选》《读曲随笔》《小说戏曲新考》《元人杂剧钩沉》《明清曲谈》《元明南戏考略》《读曲小记》《戏曲笔谈》《中国戏曲初考》《曲论初探》等十多本戏曲论著,计数百万字。他一辈子醉心戏曲,被推选为上海昆曲研习社社长。在《我与文坛》一书中,他生动地描述了在顾仲彝家和自己家,与田汉、熊佛西等同好唱曲自娱的活动情景,不仅令读者怡神悦目,也为研究中国戏曲提供了一条乐在其中的途径。赵景深的最后一部戏曲专著《曲论初探》,更是开创了戏剧理论批评史的先河,充分展现出他突破传统观念的勇气与开阔的视野。

1949年9月,上海。前排左起:赵景深、徐调孚、叶圣陶、善秉仁、朱雯、罗洪。后排左起:唐弢、范泉、梅林、臧克家、孔另境、高尔康、赵尔谦

会议中的赵景深

赵景深是中国为数不多的著名戏曲研究家、文学史家、教育家和作家,曾任中国古代戏曲研究会会长、中国俗文学学会名誉主席、中国民间文艺研究会顾问、中国民间文学研究会上海分会主席和《中国大百科全书·戏曲曲艺卷》戏曲卷编委会副主任等。尤其在元杂剧和宋元南戏的辑佚方面作了开创性工作,对昆剧等剧种的历史和声腔源流及上演剧目、表演艺术均有极深的研究。他在复旦做教授时,年方28岁。他为研究生及报社开设的讲习班讲授《中国戏曲史》《中国古代戏曲理论批评史》等课程,常常边讲边演,生动活泼,尤其注重理论与实践的结合。他会唱20多种地方戏曲。为深入理解昆剧的艺术生命与魅力,他曾拜名旦张传芸为师,学艺八年。据不少复旦师生回忆,1950年代,赵景深在中文系开设元明清文学课程,为使学生对中国传统戏曲有感性认识,曾多次亲率“赵家班”(他的夫人、儿女也都能登台扮演)来“相辉堂”表演《长生殿》与《邯郸记》中“小宴”等折子戏,并以社长身份延请由他主持的“上海昆曲研习社”人马前来助兴。他认为作家的剧本仅是工程的一半,只有通过现场实践,才能判定创作的成败与水平的高低,才能构成完整的艺术生命。他自己就是这样做的。

正因为这样,赵景深培育了一批中国古代戏曲、小说传人,堪称桃李满天下。如叶德均、戴不凡、陆萼庭、蒋星煜、胡忌、徐扶明、李平、江巨荣、彭飞、朱建明等均是他的学生,因而学界内外有“赵门”之说。

多才多艺的赵景深先生是1930年代很有成就的文人。打开互联网,请看网上是怎么评价这位大家的——

他不以诗人名,但却是徐志摩的追随者,曾经热衷于诗歌创作,第一本诗集《荷花》出版于1928年,那时他才26岁。在天津,他有一些同门诗友,包括焦菊隐和于赓虞。赵景深童心可掬,又爱好民间文学,创作多带有童话色彩,并富有诗意。

赵景深写过不少小说,也不以小说家名。有人把他归之于海派小说家。他的第一本小说集《栀子花球》也出版于1928年,作品平易而洋溢着浓郁的时代气息。

赵景深也不以翻译家名,但他译契可夫、格林与安徒生童话都为时很早。他花了相当工夫为国人按年介绍世界文学,连鲁迅先生也提到在外国文坛资讯方面得到他许多帮助。这也是他一生为人作嫁衣工作的一部分。

赵景深更不以文献家名。他在考证、校勘上所花的精力与功绩,值得文坛永远感谢。《雍熙乐府》探原,《词林摘绝》与《雍熙乐府》,《雍熙乐府》与南戏等等考索,都证明中国老一辈学人对于学术的痴情与严肃态度。

在小说考证方面,他也取得了相当的成绩……

由于赵景深后半生的主要兴趣和精力放在了中国戏曲和古文献的研究上,逐渐淡出儿童文学。但是笔者在查阅有关历史资料的时候,仍发现有好几本儿童文学著作出自先生之手。故人已去,著述不朽,让我们永远记住他和它们的名字:

《童话概要》,1927年北新书局出版;

《童话论集》,1927年开明书店出版;

《童话学ABC》,1929年世界书局出版;

《童话评论》,1934年新文化书社出版。

更早些时候,也就是1922至1923年间,他还创作了一些童话作品,包括《诗的游历》《纸花》《白城仙境》《一片树叶》等八篇童话,后收入北新书局出版的《小朋友童话》中。

当然,特别出名的还是那场影响深远的“童话的讨论”。自1922年1月9日至4月6日间,他和周作人二人有关童话的通信,用张锦江教授的话说,这是“现代童话美学思想史上一次极为重要的讨论”。这场讨论总共发表书信九封,其中周作人四封,赵景深五封。

赵景深写道:“我常听人说,童话不过是说鬼话罢了,有什么可研究的?其实他没有把童话辨别清楚,以为《聊斋》呀,《阅微草堂笔记》呀,都和童话是一类的。据我看神怪小说都是文人一时游戏所作,决不能和童话相提并论。”

他又说:“儿童小说所述事,近乎事实,少有神秘的幻想,一个故事太实在了,决不能十分动听的,必须调和些神秘的色彩在里面,才能把儿童引到极乐园里。所以童话和儿童小说的分别极明显,前者含有神秘色彩的,后者不含有神秘色彩的。”因此,“总体来说,童话这件东西,既不太与现实相近,又不太与神秘相触,它实在是一种快乐儿童的人生叙述,含有神秘而不恐怖的分子的文学。质料依旧是神话和传说的材料,不过严肃和敬畏的分子是没有了。”

这和周作人认为神话、传说及童话“代表三种性质不同的东西”英雄所见略同,而较之周作人将童话比作“小说的童年”“原始社会的文学”,为了“得到美妙动听的结果”,“对于事件的叙述可以自由处置”,更为科学些。

周作人极力反对将童话变成教训儿童的材料,坚持认为“童话在儿童教育上的作用是文学的而不是道德的”。赵景深亦然,只是说得比较委婉而已,既批评了一种“太教育的”倾向,即偏于教训;也批评了另一种倾向,“太艺术的”,即偏于玄美。他说:“儿童对于儿童文学,只觉得它的情节有趣,若加以教训,或是玄美的盛装,反易引起儿童的厌恶。”他还例举自己小时候读孙毓修编的《童话》丛书的感受,“第一二页总是不看的,他那些圣贤传的大道理不但看不懂,就是懂也不愿去看。”瞧这说法,不是跟鲁迅在《社戏》中的描述同出一辙吗?故而他认为:“其实,教训和玄美陶冶儿童的性情,何尝不好,不过他们太心切了些,便不顾儿童能否受用,尽量把饭塞了进去,弄到结果,只是多使儿童厌恶些罢了。”因此他主张“儿童文学含有教训和美妙,都是自然生出,不是造作出的”……

20世纪80年代初赵景深夫妇与上海民间文艺界人士在豫园合影

如此等等见解,对照一个世纪后的今天,我们的儿童文学作家不是还在为此而困扰,而诟病,你能说是过时了吗?