连接与调适:1928—1937年新文学图书再版研究

○ 庄莹,张可

(青岛科技大学 传媒学院,山东 青岛 266061)

在经历了教会出版、官译书局、民营出版的发展之后,1928—1937年中国出版业迎来发展的黄金10年,主流政治、文化场域、精英读者都从北京转向江南。出版成为新文学生产、传播的重要一环,新书业的扩张、印刷技术的完备、出版物的激增推动新文学从精英走向大众,从启蒙走向革命,从文化走向商业。新文学的发生,不仅与文学的内在流变、社会的启蒙诉求、作家的个人际遇和创作探索具有直接的联系,还与媒介的话语转型、言论的空间拓展、出版的技术变革、传播的价值变迁高度契合。文学的传播从古典文学的吟诵、讲唱、题壁、抄校、雕印等单线式、偶然式的直接信息交流方式,向20世纪借助现代出版等媒介形式实现多向式、多层级的间接与直接相融合的信息交流方式转变,使受众群体实现了数量的扩张和接受的增强。

一、新书业与新文学

1928年12月5日,上海新书业公会成立,“到者有各同业二十余人,公推章锡琛主席。略谓本会设立宗旨,为辅导出版事业之发展,促进出版事业之改善,谋新出版业者之共同利益”[1]。新书业指运用现代出版技术服务于新文化的出版机构,“新”既强调与商务印书馆、中华书局等出版社的差异,也有与新文学交界的关联之意。与传统以发行教科书为主要业务的出版机构不同,新书业以印行新文化、新文学、新思想书籍为主营业务,成为新文学传播的主要平台。上海新书业成立大会选举常务委员九人,分别为“李志云(北新)、张静卢(光华)、章锡琛(开明)、赵南公(泰东)、洪雪帆(现代)、曾虚白(真美善)、萧克木(新月)、梁预人(创造社)、汪孟邹(亚东)”[1]。新书业公会宣言中提及,“自五四运动以来,我国文化骤更一新面目。一般学子之知识欲,突焉亢进。顾以国内出版界之幼稚,与出版物之稀少,致识者咸抱知识饥荒之叹”[2]。然而国民革命成功之后,政府对于促进文化不遗余力,民众也皆知出版事业对于文化发展的重要性,“多数著作家,感于时代之需求,往往投身出版界,努力于出版事业之经营”[2]。新书业公会成立之目的主要包括新订行规、保护著作权、联络读者、出版行业月刊等方面的内容。

作为新文学的媒介,新书业有其启蒙诉求;作为出版业的主体,新书业的核心属性依然是商业机构。1947年,沈从文的《新书业和作家》发表于《大公报》,认为新书业、职业作家、新文学三者之间密切相关。“光华、现代、新中国、开明、华通、乐群、创造社出版部、生活、良友等等书店在上海陆续成立。有股份公司,有版税制度,有这样那样文学丛书的印行,有各种定期刊物出版,报纸上于是有了大幅新书广告,小报上有了不大可靠的文坛消息,而批评、检讨、捧场、攻击,一切慢慢出现,却共同形成了个新的局面。这个企业的兴起,既是在一个新的自由竞争环境中生长发展,这才真有了所谓‘职业作家’,受刺激,争表现,繁荣了个新出版业,也稳定了新文学运动。”[3]从精英文化的宏大叙述转场到商业出版的大众领域所形成的新文学生产方式的现代化,对于新文学的文体、语言、价值转化等均产生深远影响。

早于新文学70余年发展的中国现代出版,在1928年由于新书业的兴起与新文学走向了同缘和共振。在经历了文学观念古今演变的博弈之后,新文学成为可容纳更广泛话语表达和形式意蕴的表征。新书业在印刷技术、发行网络、出版体制、稿费制度、新式读者等因素的演进融通中构筑了新文学的承续与转向,推动了新文学中心的南移和商业化,也形成读者群由“内”向“外”、由精英向大众的拓展。创作主体、接受主体和传播主体之间基于出版媒介产生的信息交流和循环往复的互动,使文学传播呈现多层次交互式的动态结构。仅以书业广告为例,书业广告内容形式多样,数量繁多,甚至《申报》头版也常见商务印书馆、中华书局、世界书局的整版广告,或者小书局的联合广告。例如1931年《申报》元旦刊头版整版刊发商务印书馆的企业形象广告,1936年1月27日《中国新文学大系》的整版广告出现于《申报》的头版(见图1、图2)。作为媒介营销的直接渠道,出版机构和图书通过广告提升销量、扩大影响。

图1 1931年1月1日《申报》元旦刊头版

图2 1936年1月27日《申报》头版

随着新书业发展的高潮迭起,“新文学”在历史演进的链条中,在创作实践、媒介效应和读者反馈等因素的相互作用下,不断修正自身的语义内涵。从1932年周作人出版《中国新文学的源流》到1935年《中国新文学大系》推出,新文学在危机的转捩点与出版的商业化合流,在实现了经典化的同时推动新文学的多样化呈现。

二、新文学图书再版规模和体裁分布

以图书出版为代表的印刷文化作为都市文化的重要组成部分,推动了新文学的大众化进程和社会化生产,传播媒介和读者阅读接受影响了新文学的生成。1928年,新书业的聚集、结盟和勃兴,使出版行业广泛参与到新文化的深层结构性转型中,同时为左翼文学的兴起储备了阅读环境和历史契机。新文学从倡议走向实绩,从坐而论道走向起而行之,从倡导自我的解放走向追求国家的解放。

新文学的传播和接受既与作品文本的审美特性、文学价值密切相关,又受制于政治、社会、经济、习俗、文化的合力。新书业广泛参与新文学的想象和生产,作为市场需求的直观量化反映,一种图书能否再版以及再版次数,既体现了作者、编辑、出版社的能力,又体现了读者的阅读和购买需求,同时受制于一段时间内的文化消费环境。图书需要通过再版重印庚续传承,同时提高经济价值,延长市场周期和生命周期。再版基于对图书价值的评价和出版市场的预估,可以提升图书的发行数量,使读者群不断扩大,从而提高图书的社会效益。再版图书的编校、制作等生产成本相对减少,印数较高致其单本图书的印刷成本相应降低,因此其经济效益能得到保证。

再版基于出版机构对于图书社会价值、市场价值等因素的综合判断,是图书更新以适应社会需求的重要途径,也是出版者主动引导与市场销售反馈合力作用的结果。再版综合反映了时代话语、社会风尚、受众诉求,以及转变中的中国智识阶层试图通过阅读开启民智的期许。新书业与新文学在社会价值与经济价值两方面形成密切联系。一方面新书业依赖于新文学的发展,并从中找寻图书选题和作者资源,同时与诸多出版人的文化价值观相吻合;另一方面新文学需要借助新书业实现内容的传播和扩散,而市场的形成所产生的作用并不仅仅是促成规范的稿费、版税等制度,更重要的是为新文学带来稳定的读者,特别是青年学生群体。公共传播空间的形成实现了对于新读者的召唤,出版业的文化属性与商业属性助推了新文学从与精英读者的启蒙关系转向与大众读者的对话关系。出版、政治、商业、大众参与并形塑了新文学的呈现面貌,作品的发现、筛选、编辑、印刷、发行、营销、再版等出版流程参与阐释并呈现了新文学的经典化过程。

以北京图书馆编《民国时期总书目》为资料来源,参照贾植芳和俞元桂主编的《中国现代文学总书目》、国家图书馆编《民国时期出版书目汇编》以及各类出版史料,采用量化统计的方法,对1928—1937年的新文学出版情况进行宏观分析。

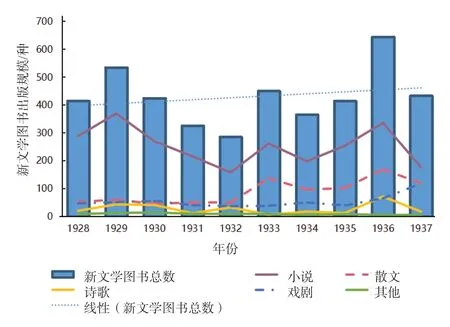

从“文学革命”到“革命文学”,从五四文学话语到左翼文学话语,虽然新文学经历了爆发、落潮、转型等大开大合的变迁,但对于出版市场而言,在1928年之前新文学图书出版规模仍旧年均不足百种。1928年,新文学图书出版规模上涨,成为重要的转折期,代表新文学图书拥有了更多元化和广泛化的受众群体。通过书目信息,统计新文学图书出版总量,得出1928—1937年历年出版规模分别为415种、536种、426种、326种、286种、451种、366种、415种、646种、434种,新文学图书出版形成一个基本稳定的发展周期(见图3)。如图3所示,各体裁新文学图书在出版规模的变化上又有所不同,例如小说的出版高峰期是1929年,散文、新诗的高峰期是1936年,戏剧则在1937年实现了规模上的激增。

图3 1928—1937年新文学图书出版规模

1928—1937年出版的新文学图书,在纳入统计的4301种中,816种在初版之后出现再版的情况。特别是1930年之后,新文学出版进入再版的高峰期,再版图书占新文学出版的比重达到18.97%。

新文学图书再版比例较高,一方面形成了整体的推广力度,有助于新文学的经典化,另一方面反映了读者市场对于新文学的接受。新文学图书的初版和再版,对于扩大读者群体、促进内容更新、打造图书品牌、形成长效影响等效果更为显著。

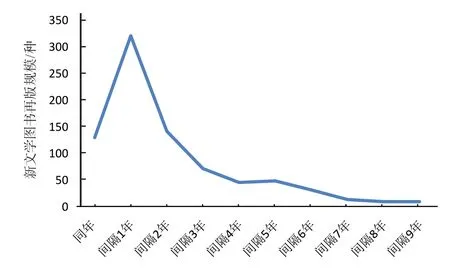

816种新文学再版图书的首次再版主要集中于初版当年及初版后1~2年。首次再版间隔时间较短,一方面体现了新文学图书在出版市场和文化空间内活跃度较高,书局对市场的反应较为迅速;另一方面反映了初版本的销售时长较短,具有一定的读者接受度,书局从销量的角度判断再版的需求。新文学图书初版与再版间隔时长如图4所示。

图4 1928—1937年新文学图书再版与初版间隔时长

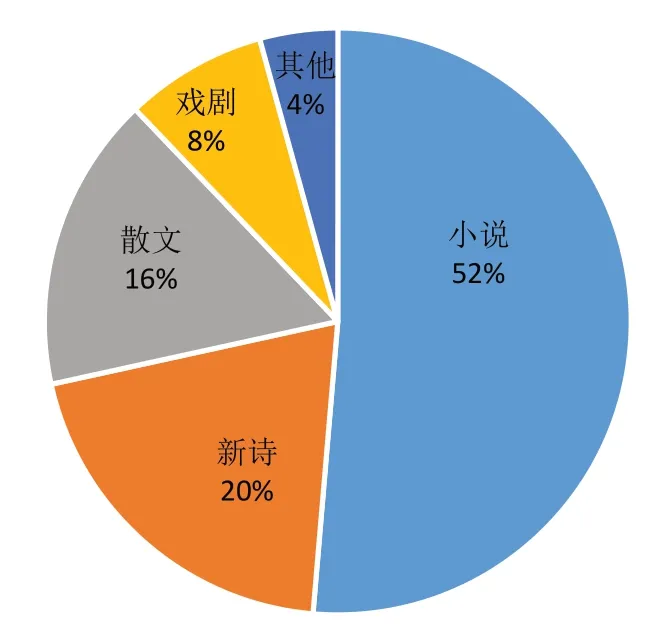

20世纪20年代之后,新文学的文体意识逐渐明确,形成了不同文学体裁之间的明显区隔。从文学体裁的角度来划分,再版新文学图书的体裁分布如图5所示。

图5 1928—1937年新文学图书再版体裁分布

在纳入样本对象的816种再版新文学图书中,各类新体小说,包含中、长篇及短篇小说集共计419种,占比超过50%,小说已成为从文学到出版领域的核心文体。

三、再版新文学图书的出版机构

新文学的作者、文本、读者、环境等诸要素在新书业的发展中置换更新。伴随出版平台、读者群体的升级,以及新文学商业运行机制的形成,作家群体的聚散流变经历了由社团组织向出版平台的转变,甚至部分文学社团也开始创建书局。例如1926年4月创造社在上海宝山路三德里成立出版部,1927年春新月同人于上海法租界麦赛尔蒂罗路筹设新月书店。另有些新书局从文学社团发端而来,例如来源于“北京大学”和“新潮社”的北新书局。书局不仅影响出版作品种类以及作品的筛选编辑,还可以培育新的读者群体,并起到构建公共文化空间的枢纽作用。

816种再版的新文学图书共涉及163家出版机构,其中139家地处上海,占比达到85.28%。由此可见,上海在中国现代出版业发展中的重要地位,其占据了经典图书再版的庞大江山,产生了集聚效应。这也使得知识分子、革命人士等聚集上海,不但为出版机构提供了人才储备,还在一定程度上推动了图书的市场需求。依据再版规模对再版新文学图书的出版机构进行排序①若同一种书在一家出版机构再版多次,仅计算1次;若同一种书在多家出版机构均出现再版情况,则各出版单位分别计算1次。例如茅盾的长篇小说《路》,1932年5月由光华书局印行初版本,1932年8月再版,1933年3月出版第3版;1935年12月《路》由文化生活出版社出版,1936年4月发行至第4版。因此,光华书局与文化生活出版社各计入再版图书1次。,如表1所示。

表1 1928—1937年再版新文学图书的出版机构排序

通过各书局再版新文学图书的规模,一方面可以窥见新文学作品出版和传播过程中主要且出版经典作品较多的出版机构,另一方面可得知新文学经典化过程中的主要参与者。从表1可知,出版再版书种类较多的16家出版机构中,除大型出版机构同时是全国教材出版的三大书局商务印书馆、中华书局、世界书局外,在新文化运动中曾产生重要作用的泰东图书局、亚东图书馆,以及其他11家出版机构皆为20世纪二三十年代成立的新书局,占比达到68.75%,它们构成新文学出版的中坚力量。北新书局作为再版新文学图书种类最多的出版机构,得益于其以新文学图书为主要出版内容,与鲁迅、周作人、冰心等关系密切,聚拢了优势的作者群体,成为新文学出版的重镇。与主流的教科书市场相较,新文学图书出版投入少,对于资金、人脉、市场等积累要求不高,因此新书局以新文学出版作为选题策略,不仅缘于创办者、编辑等人员的立场、价值、文化诉求,还体现了市场竞争需求,例如在几乎空白、缺少专门出版机构的情形下,北新书局成为新文学传播的急先锋。新文学也在与传统文学、通俗文学争夺受众和市场的过程中,形成相对稳定的出版空间。新文学图书再版还受制于印刷技术、经济因素等,例如北新书局的创办人李小峰在回忆文章中讲述书局“最苦恼的是,初版售完以后,再版时要重排重校,费力费时,因此鲁迅先生主张尽可能把力量用在初版上,多出新书。像《苦闷的象征》出版不久就售完,而再版则在一年之后。后来得知可以打纸型,印局也添置了制纸型的设备,再版就快得多,成本也降低了”[4]。随着印刷技术的发展和新书局设备的完善,再版渐次增多,新文学图书由此更成规模。

新文学作为作者、作品、编辑、读者、媒介共同创造的产物,构成多元互动的文学场域,包含生成、传播、阅读、接受等过程。专业的新文学出版机构是展示新文学作家作品最有效的渠道和手段,两者的有效连接,以及在出版、再版等过程中的调适,构成中国现代出版与现代文学之间的共振关系。自主性更强的专业新文学出版机构的出现,削弱了传统媒介渠道对新文学的控制和影响,为新文学作家掌控作品、传播思想价值、塑造审美观念提供了更多可能。

以小资本、轻量型、新文学为特点的新书业,使传统出版机构在教科书市场中的单一指标竞争模式转变为差异化竞争,强化了出版机构的选题特色和象征资本,同时对新书局创设产生了带动作用,而读者市场的形成也为以新文化出版为主干的市场定位带来可能。新书局可以选取新文学为出版方向,从而回避商务印书馆、中华书局等传统大型出版机构所深耕的教科书市场。这样,知识分子不仅可以借助教科书达到“昌明教育、开启民智”的目的,还可以借助新文学作品的出版实现启蒙与救亡的价值。张静庐曾在回忆录中记录,1926年之前,“除商务、中华、亚东外,上海的新书事业真是贫弱得可怜,新书的产量固然很少,就是每一种的印量也非常地少。可以销行的,一版印上两三千本,普通五百本一版一千本一版也很多”[5]127。而到了国民革命之后,“广州、汉口二处同行的添书单子,已改为电报了,一添就是每种三千五千本”[5]128。社会的转变、销量的提升和读者群的扩大,都为新文学图书再版奠定了基础。

新文学再版图书体现了作品、市场、读者、社会等因素之间的均衡关系,能够一次甚至多次再版是诸多因素权衡之下的结果。再版图书参与并构建了新文学经典化,推动新文学走向大众化和社会化。

四、新文学图书再版模式

新文学图书再版版本与初版版本比较,除修正正文或修订编选作品之外,基本都会添加新的图书序跋、再版题记、再版后记、书评等内容,阐释图书价值、发展历程。为了满足图书的审美需要,出版机构还会重新设计封面插画、体例版式,主动贴合市场。此外,由于版权意识尚未发展成熟,某些出版机构会翻印甚至侵权已经出版的作品,有时会选择更换一个书名,重新“包装”之后投入市场。例如郭沫若的作品就经历了多次盗版,甚至出版盗版作品的书局也会对盗版作品进行再版。

新文学图书再版主要有更换书名、增加序跋、更换装帧、修订正文等编辑模式。

(一)更换书名再版

新文学图书再版不仅出于经典化和价值延伸的目的,还有商业利益以及文本、作者等资源短缺的考量。此外,自1928年颁布著作权法开始,有关图书出版的各类条例、法规逐步制定,日渐严密的图书审查制度会对再版产生影响。因此,更换书名再版成为新文学图书再版的一种策略选择。如1930年10月,华汉《深入》《转换》《复兴》三部书在平凡书局再版合订本时,改名为《地泉》(华汉三部曲)。1928年11月,赵景深的小说集《栀子花球》在北新书局初版,1929年2月再版,1934年8月北新书局在出版第3版时改名为《为了爱》。此类改名再版,是作者因素、市场因素或编辑意图的反映。《她是一个弱女子》的版本变迁则是图书审查影响下的典型案例。1932年4月,湖风书局出版郁达夫的《她是一个弱女子》,9月再版,12月现代书局接收湖风书局的纸型重印出版,为躲避检查,版权页标示为1928年12月1日初版。1933年6月,因为《她是一个弱女子》图书内容“暗示阶级意识、描写淫秽情节”[6],违反出版法,图书被禁止发行。1933年12月,《她是一个弱女子》改名为《饶了她》在现代书局出版。虽为被禁后的“改头换面”,《饶了她》并非藏而回避之,反而公开阐明两书之间的关联,在扉页上特别声明本书原名为《她是一个弱女子》。《时事新报》刊发消息《饶了她小说出版》:“现代书局出版郁达夫著之中篇小说《她是一个弱女子》,前因内容一二处发生关系,曾奉内政部令修正改名出版,刻悉该著已改名《饶了她》,重行出版,排法及装帧,均十分新颖,每册售洋六角。”[7]改名后虽为《饶了她》的初版本,但实际为《她是一个弱女子》的再版。

(二)增加序跋题识

作为记录与传播小说本体观念的重要载体,序跋是重要的文学副文本,其记录作者、译者、编者等人的创作历程、文学观念、作品阐释等内容,自著或邀请他人撰写的情况均有。给再版图书增加序言或者跋文,成为图书再版的重要编辑内容。1920年3月,胡适的《尝试集(附去国集)》由亚东图书馆出版,书前有钱玄同的《尝试集序》及作者自序。“1922年10月增订4版,1927年10月9版,1935年8月15版。”[8]再版时新增《五年八月四日答任叔永书》(代序一)及《尝试篇》(代序二)。又如,1933年10月,良友图书公司再版丁玲的《母亲》,相比于同年6月的初版本,再版以及之后的版本增加了代序—作者给发表《母亲》的刊物编辑的信。再版作为新文学作品经典化的重要传播过程,增加序、代序、题记、后记等内容,既是不同版本的标示,也是新文学发展的鲜活记录。

(三)变换装帧设计

在图书的开本方面,新文学图书已形成32开的主流样式。在各版本再版新文学图书中,图书开本有16开、18开、20开、21开、25开等,但32开的比例达到82. 91%。再版时会有一些开本的变动。如,1933年3月张资平的《脱离了轨道的星球》第3版在现代书局出版,将原来的32开本改为28开本,页数由206页随之改为186页。

封面设计、内文设计也是再版时常更换的内容。例如,1928年1月,新月书店初版徐志摩的文集《自剖》,封面为徐志摩的肖像漫画,表现手法较为抽象大胆,一把红色利剑将肖像面部分为两半,含有书名自我剖析之意。“中用红色描成一尖角形,代表作者内容热烈的流动。全幅用黑、红、绿三色描成伴衬形状。黑色代表矿物性质,绿色代表植物性质,红色代表动物性质,配合天地自然性质的生产,遂流露出生存的活动!”[9]封面还包含“自剖 徐志摩”的字样,以及封面设计者江小鹣的署名。1928年10月再版时,为突出画面感,封面删掉了书名、作者等文字。1931年8月,《自剖》第3版出版时,封面仍使用初版本的原画和设计。又如,1928年4月,新月书店出版陈衡哲的小说集《小雨点》,初版封面元素为云、花,书名三字横排,书中有胡适落款并撰写的书名;1931年,新月书店再版时更换了封面,将书名《小雨点》三字设计为自天空落下的雨点错落排列,书中依然保留胡适题写的书名,只是没有了落款。再版时装帧设计的变动,可增加收藏属性,通过增添、删减等变动改变刻板印象,营造新意。

(四)修订正文内容

再版也是一个修订初版的机会,例如巴金的长篇小说《家》历次再版均有多处修改。诗歌、散文、短篇小说等作品集,再版时对于收录篇目的更换,是较多出现的情况。1935年4月,生活书店再版的郁达夫《迟暮》,与1934年9月初版篇目有所不同,增加收录《贵发叔》《马棚湾》《万仞约》《没有用的人》,没有收录初版中的《牯岭之秋》《乡下人》《达生篇》《战后》。胡适的《尝试集(附去国集)》在亚东图书馆出版,后再版时对所收录的篇目均有增删,自第4版增收《湖上》《艺术》《例外》《梦与诗》《礼》《醉与爱》《双十节的鬼歌》等14首,删去《一念》《人力车夫》《孔丘》《他》《虞美人》等11首。1928年6月,北新书局再版《卷葹》,增收文章《误点》《写于母亲走后》,作者署名更改为沅君。

五、新文学图书再版作者及所属丛书

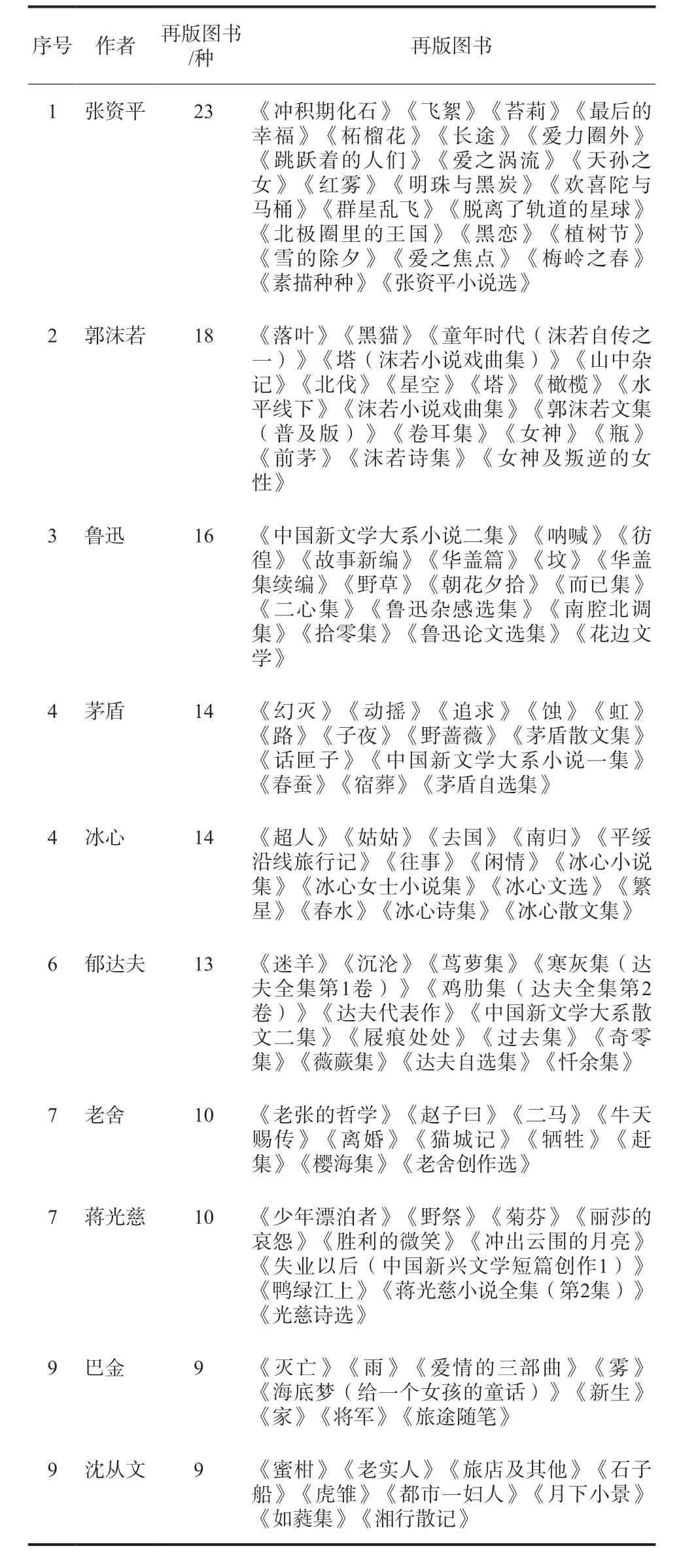

1928—1937年10年间新文学图书再版最多的作者分别为张资平、郭沫若、鲁迅、茅盾、冰心等。再版图书作者排序见表2。

表2 1928—1937新文学图书再版作者排序

张资平是再版图书最多的新文学作家,其22种小说均有再版版本出现。这一方面有其创作高产的原因,张资平创作的密集期也正是1928—1937年,大量小说作品的出版也为其小说形成社会影响力奠定了基础。另一方面则是再版与社会需求相吻合的机遇,作为创造社的成员,张资平的小说作品也带有日记体、自叙传的色彩,较多为恋爱小说,将社会事件、时代情绪、革命动员等因素附着于青年的恋爱故事,迎合了时代青年对于革命的向往,易于产生移情效果。

在再版图书较多的作家中,张资平与蒋光慈的小说都属于“革命加恋爱”的类型,这正是当时具有影响力的创作潮流,同时体现了图书市场的阅读诉求,因此读者关注度较高,形成了较好的再版和传播条件,代表了市场价值的再版走向。郭沫若、鲁迅、冰心、郁达夫在新文化运动以及其后的20世纪20年代,形成了各自明确的创作风格。在1928—1937年10年间,多样化的创作思潮涌现,以鲁迅为代表的五四一代作家成为文学发展的主流和旗帜,作为新文学先驱性作家代表了深度开发的再版走向。茅盾、老舍、巴金、沈从文等,大都在1928年前后出版第一部作品。其中茅盾虽在新文化运动中参与发起组织“文学研究会”,但当时其主要的身份是商务印书馆的编辑,至1927年发表第一部小说《幻灭》,茅盾才正式走向文学创作。茅盾等人及其作品代表的是文坛的新生力量,也是出版角度上的新人新作,代表了价值提升的再版走向。

1928年,从文学革命走向革命文学的帷幕拉开,新文化运动所倡导的“民主”“科学”“启蒙”等核心概念,被困顿在精英知识分子的倡议和呼吁里,进退维谷。新文学图书出版,也从“国语”、启蒙的旨归承续为文艺、革命、商业的角逐互动。五四时期以“国民性”批判为核心的启蒙文学主题,在革命、战争的时代语境下不断被覆盖和消解,文学的落脚点由五四时期“国民精神”的改造转而为指明社会前进方向、阐释时代特征的革命主题。“自由恋爱”所昭示的个体解放很容易被纳入革命宏大而美好的解放目标之下,同时与通俗小说实现合流,达到了既符合主流价值又符合商业需求的局面。张资平、蒋光慈的著作均呈现了革命、恋爱的主题,革命性成为检验和升华恋爱的价值指南,同时反映了市场对此类图书的较高接受度,再版对同类图书又产生了带动作用。

裹挟着白话文而来的文学革命性使得当时新文学作品逐渐走向写实,关照社会现实,凸显群体话语,对时代诸多问题加以研究。例如1929—1936年,开明书店先后7次再版巴金的《灭亡》;茅盾的长篇白话小说《虹》自1930年出版以来,到1933年已经6次再版。

1928—1937年,新书业的出现、发展、转型和衰落,既包含智识阶层的启蒙诉求,又包含市场运营的商业价值,亦有在时代危机中找寻政治出路的探索。在此时间段内,读者由启蒙的“大众”向革命的“群众”分化,使得左翼文学目标读者群体的意识形态和角色功能发生了迁移。新文学在思想革新、情感共鸣、社会分析、商业宣传等领域的交融,借助新书业搭建了读者与新文学关联的枢纽,并参与到日常生活。

在新文学作品再版中,丛书的出版现象也较为典型。书业环境的市场化已成为推动文学转型和传播的重要因素,丛书以图书或作家的群体面貌出现,参与市场竞争,呈现创作面貌和社团组织(见图6)。如图6所示,10年间共有124种丛书再版,其与新文学的发展转型和读者的阅读接受构成了同构互文关系。

图6 1928-1937年再版新文学图书所属丛书

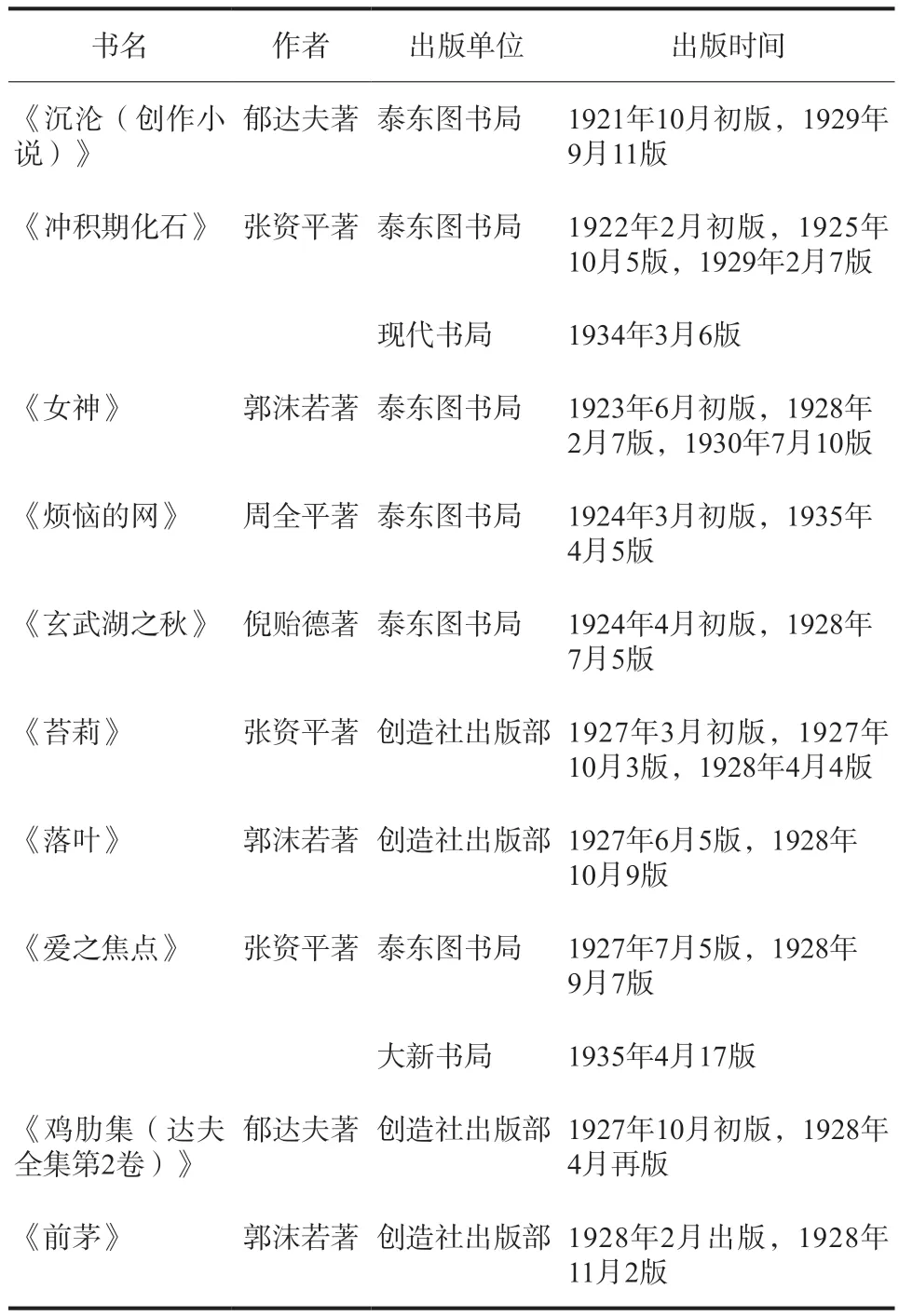

“创造社丛书”在1921—1930年先后由上海泰东图书局、光华书局、创造社出版部出版、再版。除《少年维特之烦恼》《雪莱诗选》等翻译作品之外,新文学作品《女神》《冲积期化石》等均属于此丛书。“创造社丛书”多次再版,再版情况如表3所示。《创造》季刊第1卷4期“创造社丛书”广告版描述了当时的发行盛况:“本丛书自发行以来,一时如狂飙突起,颇为南北文人所推重,新文学史上因此而不得不划一时代。各书之已出者,皆将三版,未出者亦已多有定购。”[10]

表3 1928—1937年“创造社丛书”再版情况

“新书业本赖作家为号召,而目的在营利”[11],再版所选择的图书对象一般为具有较高选题价值和市场价值,值得再次向读者推介并不断扩大受众群体的图书,因此再版成为文学价值、市场表现、社会需求三者之间调适与互动的媒介空间。新文学传播的转型,使文学不再是封闭的审美体系,而成为一个由作者、出版人、读者、评论者、政治势力等多元因素共同作用下的表意装置。现代出版作为新文学的媒介形式和中介手段,不仅成为文学与社会最直接的连接方式,还为新文学的发生、转型提供了能动因素,蓬勃的新书业为新文学提供了传播条件和发展契机,同时通过选题筛选、内容编辑、文本优化、再版加印等出版流程影响并规约着新文学的走向。

作为生长于现代媒介环境中的新文学,出版机制、文学生产、消费活动和商品流通都使其带有了商业属性。而正是由于其出版物的商业属性,新书业更加关注市场,推动了新文学的普及,形成并凝聚了更有针对性和接受力的受众群体。为达到聚拢受众的目的,选题策划、市场评估、图书广告、稿费版税等作用愈加被强化。新文学对新青年所产生的影响力,均需借助传播主体和传播环境,并最终形成对一个完整语义链的接收和扩散,媒介环境中的新文学作品成为价值观念和意识形态的物化表达和转义。