拥有“隐藏技能”的兴奋剂

——利尿剂

汪 洋

(反兴奋剂上海研究院,上海 200438)

在英语语境下,“兴奋剂”一词翻译为“Doping”。“Doping”来源于南非的一种原始酒精饮品“Dope”,后来其含义逐渐延伸,最终形成了现在“兴奋剂”所包含的词义和形式。利尿剂(Diuretics)作为一类兴奋剂,本质上是一类临床药物。最早有关利尿物质的研究发表于1788年,介绍了115种植物具有利尿特性,包括大蒜、藏红花、甘草、蒲公英等。

临床上,根据其药理学特性利尿剂可分为6类:髓袢利尿剂、噻嗪类利尿剂、保钾利尿剂、血管加压素V受体拮抗剂、碳酸甘油酶抑制剂和渗透性利尿剂。大多数利尿剂的生理作用是减少肾单位不同部位的氯化钠重吸收,增加尿钠,提高尿液排泄。因此在临床上,利尿剂通常被用于水肿、高血压、肾结石、尿崩症、高钙血症等疾病的治疗。

在2022版《世界反兴奋剂条例国际标准禁用清单》中,常见的禁用利尿剂物质有:乙酰唑胺、阿米洛利、布美他尼、依他尼酸、呋塞米、氢氯噻嗪等。1988年汉城夏季奥运会首次将利尿剂列为一类兴奋剂并纳入检测,共检出4例呋塞米阳性案例。根据《2020年反兴奋剂检测数据》,2020年全世界共查出1 513例兴奋剂阳性,S5类禁用物质占检出阳性结果的14%,其中,呋塞米和氢氯噻嗪2种利尿剂分别占S5类兴奋剂阳性结果的29%和22%。利尿剂被如此滥用的原因可简要概括为其拥有的3个“隐藏技能”。

1 “隐藏”技能一:可减轻体重

早期,兴奋剂是指运动员使用的能增强机体运动能力的药物,如类固醇、刺激剂等。现在的兴奋剂并不都具有增强机体的效用,如利尿剂等。在历届奥运会中,涉及利尿剂阳性的运动项目主要包括摔跤、举重、拳击、体操、跳台滑雪等;在这些项目中,摔跤、举重、拳击与体重等级相关,如在同一级别举重或摔跤赛事中,相同成绩情况下体重轻者胜出,因此,某些运动员通过非法服用大量利尿剂,赛前短时间内减轻体重试图维持自身高体能来参加低体重级别的比赛,利用利尿剂间接获得项目优势。2020年3月,尼日利亚残奥会举重冠军就因利尿剂兴奋剂检测呈阳性,国际残奥委员会判处其禁赛30个月。在体操和高台滑雪技巧性项目中,较轻的体重有利于运动员做出更高难度的动作或者拥有更快的初始速度,从而获取更高的比赛得分。2001年,俄罗斯滑雪运动员滥用利尿剂呋塞米减轻体重,成为跳台滑雪比赛第1个利尿剂阳性案件。

2 “隐藏”技能二:可加速排泄

在某些案例中,运动员为提高机体运动能力而使用大量β2-受体激动剂、刺激剂、类固醇等,然后服用利尿剂来增加自身排泄,缩短服用的兴奋剂及其代谢物在体内的存留时间,这既能有效降低运动员药检阳性的概率,又能达到提高运动成绩的最终目的。2021年9月,塞尔维亚健美运动员在伏伊伏丁那锦标赛上的药检样本被检出勃地酮、氢氯噻嗪、司坦唑醇和群勃龙等4种禁用物质,其中,氢氯噻嗪为利尿剂,其他3种为类固醇兴奋剂。运动员在服用其他兴奋剂的同时联用利尿剂,除增加其他兴奋剂的排泄降低血药含量外,还能一定程度上减少部分兴奋剂的副作用。例如,长期使用合成类固醇兴奋剂的运动员容易导致自身水钠潴留,引起体内水分和电解质紊乱,产生局部或全身水肿现象,服用一定剂量的利尿剂,可减轻合成类固醇兴奋剂引起的水钠潴留情况。

3 “隐藏”技能三:可污染常规药物

在日常生活中,食用被“瘦肉精”污染的肉类导致中毒的事件时有发生。“瘦肉精”中的莱克多巴胺和克伦特罗属于兴奋剂禁用物质,运动员日常生活中也面临因正常饮食而摄入兴奋剂的风险。利尿剂也有类似的情况。2014年,一名运动员利尿剂氢氯噻嗪检测呈阳性,调查发现该阳性结果来源于布洛芬(一种允许的药物),经过药物杂质检测分析,每片布洛芬含利尿剂氢氯噻嗪2.5 mg。利尿剂污染常规药物的情况虽然较为少见,但对运动员构成了独特的挑战。首先,运动员由于职业伤病会使用一些常规药物,但很少会考虑到药物被污染的可能性。其次,不同于膳食补充剂或食品的可替换性,运动员可能会服用存在利尿剂污染风险的某些药物。最后,避免食用某些膳食补充剂或食品,但就药物而言,并没有明显的指标反映其可能含有利尿剂的杂质污染。

4 小结

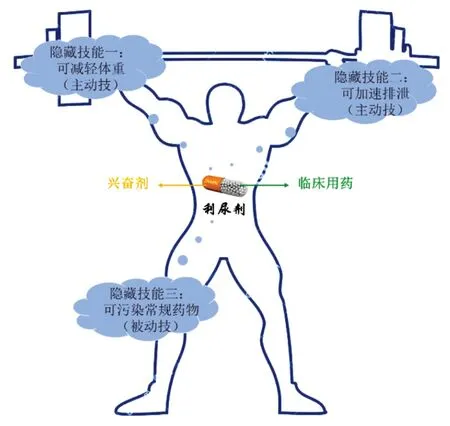

利尿剂作为兴奋剂被滥用的主要原因是其“隐藏技能一和二”,即减轻体重和加速其他禁用物质的排泄(图1)。社会大众和运动员群体需更加关注滥用兴奋剂带来的健康损害,目前,已知利尿剂的副作用包括脱水、低钾血症、低钠血症、代谢性酸中毒、低血容量和高尿酸血症等。在电解质不平衡的情况下,运动员经过高强度训练或竞赛会导致低血压、头晕、意识混乱、行动困难、心悸等,增加患血栓和心脏骤停的风险,甚至导致肾衰竭、昏迷和死亡等。利尿剂的“隐藏技能三”提示教练员和运动员除关注可能来自日常饮食的污染风险外,还应注意在使用合规药品时由于污染导致的误服兴奋剂情况。利尿剂在临床上属于治疗药品,但在体育比赛中却属于有危害的兴奋剂,其“一体两面”特性不是来自利尿剂本身,而是源于使用的目的。

图1 利尿剂的“一体两面”和作为兴奋剂时的“隐藏技能”