混合所有制改革能有效化解国有企业产能过剩吗*

白雪洁 张 哲

[提 要] 在深化国有企业混合所有制改革的政策背景下,相比于采用正向逻辑来研究国有企业与其他所有制企业产能过剩的成因与化解机制异同,本文通过逆向逻辑构造反事实因果推断,即国有企业经过混合所有制改革身份属性发生变更后产能过剩能否得到化解,来探究国有企业产能过剩的制度性成因。在实证分析中,本文通过PSM—多期DID方法识别了国有企业混合所有制改革对于其产能利用率的政策影响,分析了不同市场结构下国有企业规模对产能利用率影响的非线性关系,明晰了国有企业混合所有制改革化解产能过剩的作用途径,探究了产能过剩的制度性根源与衍生因素之间的传递效应。

一、引言

当前我国进入新发展阶段,优化供给结构,改善供给质量,提升供给体系对国内需求的适配性成为畅通国内大循环的重要内容之一。而优化供给结构和改善供给质量面临产能过剩这一萦绕中国近30年的难题无法回避,产能过剩之所以久治不绝,与其复杂的形成机制不无关系。从微观主体来看,企业的所有制属性成为备受关注的一个方面。长期以来,国有企业承载着解决就业、稳定社会经济等职能,是中央和地方政府直接参与市场活动的重要载体。多数学者认为国有企业的低效率是导致其产能过剩的重要原因。这种低效率可能来源于国有企业自身背负的政策性负担所导致的资源错配(李艳和杨汝岱,2018),还可能来源于预算软约束所导致的盲目性浪费。政府为国有企业提供信贷、补贴、土地等内部成本外部化的政策支持,是国有企业盲目投资导致产能过剩的重要外部诱因(王立国和农媛媛,2014)。

2020年5月,中共中央、国务院在《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》中明确指出,要“积极稳妥推进国有企业混合所有制改革”,还特别提到要“建立市场化法治化化解过剩产能长效机制,健全有利于促进市场化兼并重组、转型升级的体制和政策”。(1)《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》,《人民日报》,2020-05-18。如果国有企业与其他所有制企业在引发产能过剩的机制上的确有着根本性差异,就需要一类一策,从根源上削弱乃至消除导致国有企业产能过剩的关键性因素。本文所关注的重点就是国有企业产能过剩的治理路径,而治本的前提是找准国有企业产能过剩的引致因素。现有文献普遍支持国有企业相较于其他所有制企业存在由政策性负担、预算软约束等导致的效率低下问题(林毅夫等,2004)。政府保护和干预被认为是导致产能过剩的另一主要因素(干春晖等,2015),而企业的所有制属性差异是带来政府保护和干预的主要原因之一。但大多数的研究集中于探求国有企业产能过剩的形成机制,论证以政府补贴、信贷扭曲和政企关系、地方晋升竞争等为代表的地方政府干预对于不同所有制企业产能利用率的影响(张天华和张少华,2016;王韧等,2019)。不过这种正向的形成机制研究即便大多支持国有企业的身份属性和特殊的政企关系是国有企业产能过剩的主要形成因素,也并不必然能够反向推出只要以混合所有制改革的形式改变国有企业的身份属性,就能削弱甚至化解产能过剩问题。这需要逆向研究来加以验证,更需要明晰混合所有制改革在什么条件下以怎样的路径缓解产能过剩,为精准施策提供证据支持。

本文利用上市公司数据,采用PSM和多期DID方法,以国有企业混合所有制改革为政策冲击,重点研究国有企业的规模扩张与产能利用率之间的非线性关系,探究国有企业通过混合所有制改革是否可以达成化解产能过剩的目标,并检验其化解产能过剩的主要路径。现有文献对于国有企业由于存在预算软约束和政策性负担从而导致产能利用率较低的问题做了较多分析。但是现有的研究往往是孤立地看待政策性负担、预算软约束以及过度投资问题,分别讨论其各自对于产能利用率的影响。相较于现有的研究,本文可能的贡献如下:第一,破解国有企业产能过剩与企业规模之谜。基于市场结构差异,本文将行业分为垄断性行业和竞争性行业两类,分别探究了国有企业规模扩张对其产能利用率的非线性影响,发现不同市场结构之下国有企业呈现出不同的规模扩张状态,在垄断性行业内规模扩张过度,而竞争性行业内面临规模不足的问题。第二,从国有企业的所有权属性特征出发构建了一个由政策性负担衍生出预算软约束进而导致过度投资直至产能过剩的逻辑推理框架,并且实证检验了政策性负担、预算软约束与过度投资之间存在作用机制上的层递关系,突破现有文献大多是平行的两两关系的探讨,明确政策性负担是国有企业的制度性问题根源。第三,以往的文献大多围绕产能过剩的成因进行分析,而对于化解之策的量化分析不足。本文将“积极稳妥推进国有企业混合所有制改革”和“建立市场化法治化化解过剩产能长效机制”的政策导向相结合,理论上阐释造成国有企业产能过剩的内在层递传导机制,实证中基于逆向反推逻辑,利用PSM—多期DID方法构建了反事实因果分析框架,量化测算混合所有制改革对于国有企业去产能的政策效果,并探究了混合所有制改革对国有企业去产能的作用机制。这对于如何更好地运用国有企业的混合所有制改革手段化解产能过剩具有精准施策的现实意义。

二、理论与假说

(一)规模扩张是导致国有企业产能过剩的主要原因吗?

一种观点认为培育大规模企业来提高市场集中度有利于发挥规模经济效应,从而提高产能利用率。市场过于分散、企业规模过小是引发中国经济出现产能过剩现象的主导因素(贾润崧和胡秋阳,2016)。国有企业存在的低水平重复建设、产业结构趋同等问题,可以通过并购重组,在扩大企业规模的同时消化原有企业僵尸化的风险(李苏苏等,2020)。此外,国有企业具有鲜明的属地关系和经营利益属地化特征,这会诱导地方政府将行政权力嵌入区域资源的配置中,引致要素配置扭曲。但是随着企业经营规模和跨区域市场空间的扩大,属地经营的利益基础将不复存在,并且市场扩张还会进一步强化市场竞争,抑制过度投资并化解产能过剩(张国胜和刘政,2016)。另一种观点认为企业规模无序扩张是引致过度投资进而导致产能过剩的重要推手。地方政府具有追求极大化GDP与税收规模的目标诉求,通过加强政府干预,使得大企业的投资增幅超过中小企业,最终形成“产能过剩”(王文甫等,2014)。合理的企业规模分布是产业结构升级的必要条件。资源错配破坏了企业规模与生产率二者之间的对应关系,造成先进生产力利用不足以及落后产能的扩张(李旭超等,2017)。本文认为,企业规模扩张与产能利用率之间可能并不是一种线性关系,而是会存在一种倒U型曲线关系。在企业规模尚未达到最适规模之前,处于成长阶段的企业,规模扩张有利于进一步发挥其规模经济效应,提高产能利用率;当超过最适规模后,企业已经步入成熟期甚至衰退期,盲目扩张会导致重复性建设进而引发过度投资,诱发产能过剩。基于此,本文提出如下假说:

假说1 企业规模和产能利用率之间具有倒U型曲线关系。

(二)政策性负担是国有企业产能过剩的根本制度性成因吗?

政策性负担是国有企业产能过剩形成机制中区别于其他所有制企业的重要因素。曾湘泉等(2016)在对中国煤炭企业的研究中发现,规模扩张诱发了国有煤炭企业的产能过剩,沉重的债务压力、政策性负担和信贷预算软约束又导致了国有煤炭产能难以退出。国有企业在肩负政策性负担的同时也会得到相应的税收、政府补助以及信贷等方面的优惠政策,当然享有这一政策优待的前提是接受政府对国有企业更广泛的干预。政策性负担一方面会对企业所进入产业链环节的选择产生影响。由于多数产能过剩行业具有资本密集、规模经济显著等特性,是支撑地方政府GDP增长的重要领域。在过去很长一段时期内,保持GDP增长既是地方政府必须面对的考核指标,也是地方政府官员实现晋升的主要政绩表现。因此地方政府很大可能会下压GDP指标给国有企业,加剧国有企业的过度投资以及由此带来的产能过剩问题(孙晓华和李明珊,2016)。另一方面,扩大就业、减少失业一直是各级地方政府施政的重要目标。当社会就业压力增大时,保就业促就业会成为国有企业一项重要的政治任务。这种政策性负担会在国有企业内部造成大量的冗员问题,损害企业的自生能力(林毅夫等,2004)。基于以上分析,本文提出如下假说:

假说2 国有企业所承担的政策性负担是导致国有企业产能过剩的制度性根源。

(三)预算软约束是衔接国有企业政策性负担导致产能过剩的机制性因素吗?

预算软约束是指在社会主义经济中,国有企业发生亏损后,政府通过追加投资、增加贷款、提供补贴等方式对它们进行救助的现象。预算软约束会加重企业高管的道德风险,导致他们优化企业资本结构的激励减弱(盛明泉等,2012)。由于预算软约束的存在,国有企业在融资成本和融资规模上相较于非国有企业具有明显优势。其内在的规模扩张冲动,使得国有企业在获得大量相对低价的信贷资源的同时,激励其为“富余资金”寻找投资出路,产生过度投资现象。这是导致国有企业产能过剩的又一重要因素(刘西顺,2006;林毅夫等,2010)。在预算尚未得到硬化时,国有企业通过外部融资进行技术改造,以期实现产业升级脱离产能过剩的愿望难以实现(孙成浩和沈坤荣,2019)。

关于预算软约束的成因,一种解释认为社会主义国家的父爱主义是造成国有企事业单位预算软约束的根源(Kornai,1986)。但这种理论无法解释在资本主义国家和社会主义国家的民营企业中一样存在预算软约束现象(龚强和徐朝阳,2008)。以林毅夫为代表的一批中国经济学者认为,国有企业所承担的“政策性负担”是造成其预算软约束的根本原因。政府会因企业承担了较重的政策性负担,而在债务利息上给予企业优惠(林毅夫和李志赟,2004)。国有企业由于政策性负担,会进入一些不具备比较优势的产业链环节,从而导致这些企业在市场经济体制下缺乏自生能力。为了扶持这些不具有自生能力的企业,政府只能使用行政手段调配资源来予以扶持,从而扭曲了资源配置。因此,剥离政策性负担是硬化国有企业预算约束的关键条件。基于以上分析,本文提出如下假说:

假说3 国有企业所承担的政策性负担会在其内部衍化形成预算软约束问题。

假说4 预算软约束会通过影响国有企业的投资效率进而影响其产能利用率。

(四)混合所有制改革能化解国有企业产能过剩吗?

国有企业的所有制身份会使其担负相应的政策性负担,造成劳动力配置扭曲等问题。而作为某种补偿,政府会在财税、信贷等方面给予国有企业差别待遇,使得低效率企业难以通过市场机制被清退,出现产能过剩久治不绝的现象。但差别化补偿机制并不是社会主义国有企业中所独有的现象。如日本在轨道交通领域,对从事路网建设的企业会以站点或沿线周边的土地廉价出让等形式予以补偿,而这些企业大多是民营企业。因此,如果要验证上述国有企业的所有制身份属性带来的“政策性负担——政府倾斜性政策扶持——产能过剩”的逻辑链条,还需要逆向思考,即国有企业的身份属性改变后,能否在很大程度上缓解产能过剩。

有研究表明,国有企业经过混合所有制改革可以增强自主决策能力,减弱政策性负担对于投资领域和劳动力雇佣水平的影响(白重恩等,2006;陈林和唐杨柳,2014)。当国有企业的实际控制权发生转移,非国有股东取得企业实际控制权后,不只是政策性负担会降低,同时企业承担社会责任的动机和能力也会提高,并最终提高企业的经济绩效(张永等,2021)。但也有研究发现,混合所有制改革并不一定会降低国有企业的政策性负担。刘春和孙亮(2013)认为,出于扩大就业和实现政治目标的动机,地方政府可能扶持国企通过改制上市而不断扩大影响力,导致政策性负担加重。这说明不同的混合所有制改革方案会产生不尽相同的改革效果。当国有企业通过改制上市引入非公有制股份,但国有主体依旧占据主导地位时,国有企业所承担的政策性负担不仅很难从根本上被剥离,甚至可能会被进一步强化,从而加剧国有企业的产能过剩问题。混合所有制改革后不同股权组合模式对企业绩效的影响渠道不同。外资股东在改善出口方面更具优势,民资股东在降低企业的管理费用和用工成本方面更具优势(孙鲲鹏等,2021)。相较于发生了混合所有制改革但依旧由国有主体保持绝对控股的企业,最终控制人由国有主体转变为民营主体但依旧保留部分国有股份的改革方式,不仅强化了改革的深度,同时进一步降低了政府对企业进行干预的可能以及干预的程度,为国有企业剥离政策性负担、提高产能利用率奠定了体制基础。

基于以上分析,本文提出如下假说:

假说5 削减国有企业所担负的政策性负担是混合所有制改革化解产能过剩的重要发力点。

三、样本选择、数据来源与研究方法

(一)指标测度

要实证国有企业混合所有制改革是否有利于化解其产能过剩,根据上述理论推演,需要几个关键性指标。

1.产能利用率测度。目前对于产能利用率的测度方法主要有峰值法、生产函数法、协整方法、数据包络法(DEA)和随机前沿法(SFA),其中DEA和SFA使用较为普遍。DEA方法不需要设定具体的生产函数形式,可以考虑多要素投入和多类型产出。但该方法由于固定生产前沿且忽视了不同生产要素间的替代弹性,往往会高估产能利用率。SFA方法可以将影响潜在产出的不同因素区分开来,从而更好地测算潜在产出水平。因此本文采用SFA方法来测度企业层面的产能利用率。参考杨振兵和张诚(2015)的做法,本文采用考虑时间因素的超越对数设定形式:(2)本文参考杨振兵和张诚(2015)的方法对模型设定的合理性进行了检验,篇幅所限未展示,如有兴趣请向笔者索取。

+a5t×lnKit+a6t×lnLit

(1)

式中,Y为产出,K为资本投入,L为劳动力投入,下标i表示个体,t表示年份。对于技术效率方程,本文采用Batteseetal.(1995)的模型:

Yit=Xitβ+(vit-uit)

mit=zitδ

(2)

i=1,…,N;t=1,…,T

CUit=exp(-uit)

(3)

2.过度投资测度。对于过度投资水平的测度,本文采用Richardson(2006)提出的模型。该模型通过估算企业的正常资本投资水平,然后与企业实际资本投资水平进行对比来判断企业的投资状态。企业存在过度投资(overinv)时,实际资本投资大于估算的正常水平。具体模型如下:

Investit=α0+α1Growthi,t-1+α2Levi,t-1

+α3Sizei,t-1+α4Cashi,t-1

+α5Rett-1+α6Investi,t-1

+∑Year+ε

(4)

式中,新增投资(Invest),由固定资产、长期投资和无形资产的净值改变量/年初总资产表示;企业杠杆比例(Lev),用资产负债率表示;企业成长能力(Growth),由营业收入增长率表示;企业规模(Size),用企业总资产的自然对数表示;企业现金持有量(Cash),用企业年经营活动现金流量净额/总资产表示;所有者权益占比(Ret),由所有者权益/总资产表示。

3.政策性负担测度。政策性负担包括战略性负担和社会性负担两部分:战略性负担是由于企业受外部因素影响而进入缺乏比较优势的产业链环节所导致的;社会性负担是指国有企业由于承担地方政府扩大就业的政治目标,扭曲了自身最优要素投入而导致的冗员问题(林毅夫等,2004;刘春和孙亮,2013)。借鉴张辉等(2016)关于政策性负担的研究,本文将战略性负担记为Zlfd,社会性负担记为Shfd,并通过式(5)~式(6)来计算。其中,Staff是企业员工数量,用年末在册员工总数表示;Sale是企业年末营业收入;Asset是企业年末资产总额;Indstaff代表企业所在行业的年末在册员工总数;Indsale代表企业所在行业的年末销售收入总额;Indasset代表企业所在行业年末资产总额:

(5)

(6)

(二)模型设定

本文所要考察的是混合所有制改革对国有企业产能过剩的政策效果以及作用机制,考虑到样本可能存在的“自选择效应”,即绩效极好的国有企业可能会被优先进行改革,因此本文首先采用倾向得分匹配法(PSM)(3)下文均用PSM表示倾向得分匹配法。寻找与实验组尽可能相似的对照组个体,以尽可能保证估计结果的准确。

1.倾向得分匹配。根据最大化R2的原则,选取企业资产规模(Size)、企业年龄(age)、国有企业的代理成本(Agent)、企业劳动力水平(Laber)、流动资产(Lnld)、利润率(Profit)、营业收入增长率(Growth)、全要素生产率(tfp)(4)下文若无特别指出,均用tfp表示由OP法测得的全要素生产率。、资产负债率(Lev)为匹配变量(刘晔等,2016)。利用Logit模型估算出国有企业混合所有制改革的倾向得分,再采用1:1近邻匹配对实验组和对照组进行匹配。由于国有企业发生混合所有制改革的时间并不相同,因此采用逐年匹配的方式,为各年的处理组找到相应对照组。为了保证匹配结果的可靠性,本文对每一年的匹配结果进行了平衡性检验。以2004年结果为例,所有匹配变量(5)由于篇幅所限,略去平衡性检验结果,如有兴趣,请向笔者索取。经过匹配后,标准偏差的绝对值均不超过10%,匹配之后的t统计量不显著,即匹配后处理组和控制组不存在显著差异。

2.利用多期DID方法估计国有企业改革的政策效果。由于国有企业发生混合所有制改革的年份并不相同,一般的两期DID模型不适用本文的研究,本文采用Becketal.(2010)使用的多期DID模型来估计国有企业混合所有制改革对产能利用率的影响。为了检验上文中所提出的假说,将待检验的模型设定为:

CU=β0+β1Reformit×Timet+γ×Zit+ui+τt+εit

(7)

式中,ui表示个体固定效应,τt表示时间固定效应,Zit为其他控制变量。鉴于篇幅原因和大多数文献对双重差分模型已经有了详细介绍,本文不再赘述。根据双重差分的基本思想,交乘项Reformit×Timet(下文以dd表示)系数β1体现了国有企业混合所有制改革前后产能利用率的变化,是本文的主要待估参数。

(三)样本选择与变量说明

1.样本选择。本文的研究样本是实施混合所有制改革的国有企业,样本期间为2002—2019年。原始样本包括2000年之前成立且在沪深交易市场成功发行A股的非金融类国有上市公司。本文采用余明桂等(2013)的设定,当企业的最终控制人由国有变为民营主体但依旧保留部分国有股份时,将其定义为发生了混合所有制改革。(6)在余明桂等(2013)的设定中将国有企业终极控制人由国有主体变为民营主体定义为国有企业发生了民营化改革,但由于样本中发生相应变化的企业依旧会保留一部分国有股,因此本文认为将其定义为混合所有制改革更为准确。

为保证企业处于正常经营状态,首先剔除相关财务指标在样本期间出现严重缺失的样本,其次排除混合所有制改革之前存在经营异常的国有企业,最终获得了包含625家上市公司的样本。其中经历了混合所有制改革的样本企业有123家,为实验组;502家企业在样本期内最终控制人始终为国有性质,为对照组。本文所使用数据来自CSMAR数据库、CCER数据库、国家统计局。

2.变量说明。相关变量均使用以2000年为基期的价格指数进行平减,描述性统计如表1所示。考虑到离群值的影响,本文的连续变量均经过1%的缩尾处理。此外,在开始实证分析之前,还需要对各变量进行平稳性检验,以避免出现虚假回归,经过LLC检验和HT检验,本文所用变量均是平稳序列,鉴于篇幅原因此处不再列出。

表1 变量描述性统计表

四、国有企业规模与产能利用率的非线性关系分析

(一)国有企业存在规模扩张过度吗?

在中国,国有企业与地方政府之间的特殊关系,使得“政治锦标赛”逻辑十分容易转化为国有企业不断扩张规模的内在激励。在缺乏合理监督的情况下,国有企业的规模扩张冲动可以顺利转化为过度投资行为,从而加大产能过剩的风险(贺京同和何蕾,2016)。但这一结论是否具有普遍适用性呢?本文首先从企业所属行业的异质性角度出发,通过加入国有企业规模的二次项,分析了国有企业规模与产能利用率之间的非线性关系,结果汇报见表2。

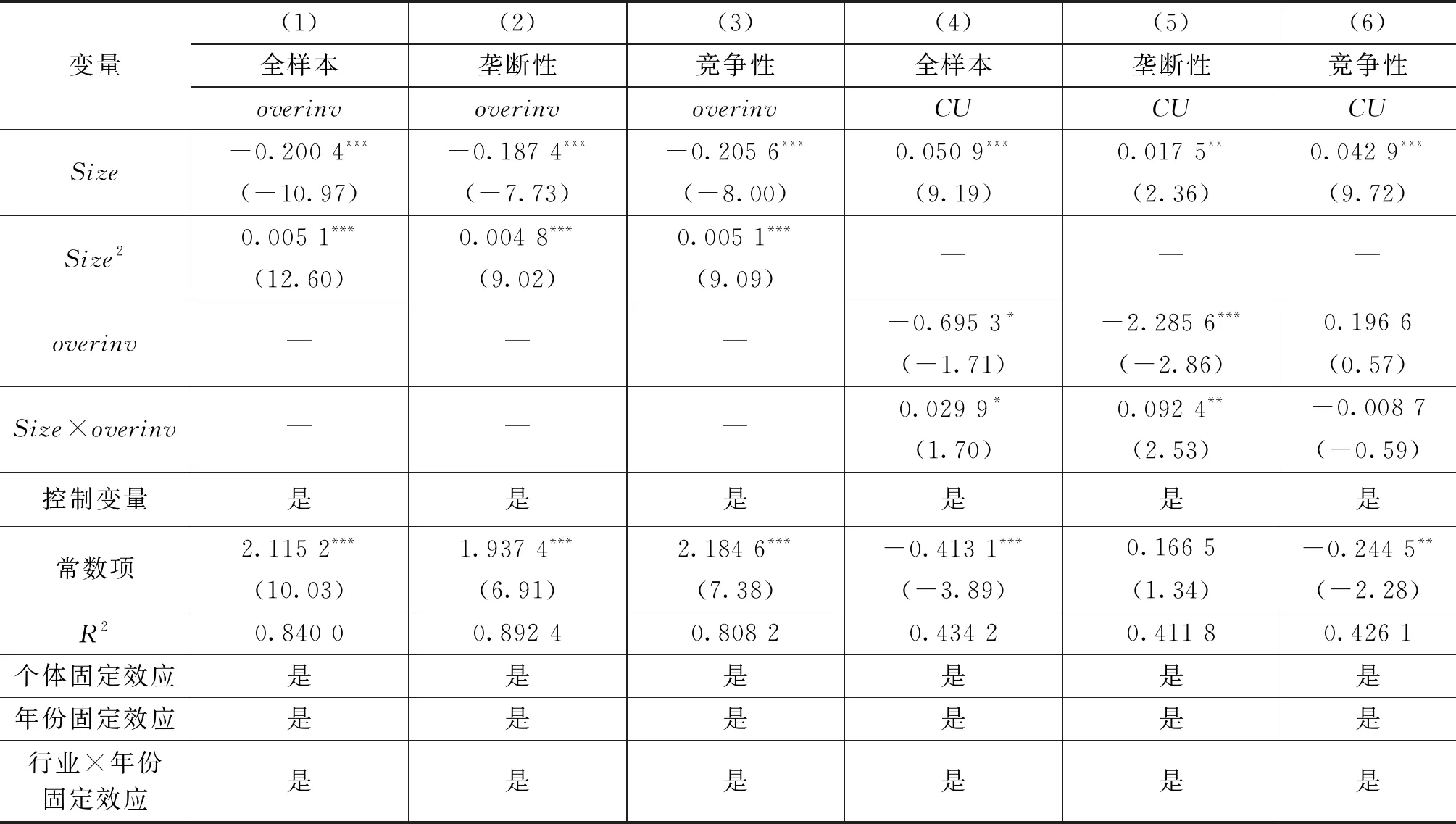

表2 行业异质性分析

理论上通常以行业的市场集中度作为划分垄断性行业与竞争性行业的一个标准。鉴于中国尚处于不断发展和完善中国特色社会主义市场经济体制的过程中,应当从市场集中度、行政垄断性或行业管理体制、国有经济比重等方面综合考虑对垄断性行业和竞争性行业的划分标准。本文首先根据盛丹(2013)使用赫芬达尔指数(HHI)来测度行业的竞争程度,将赫芬达尔指数高于50%分位数的记为低竞争性行业。其次参考杜鑫(2010)、陈林和唐杨柳(2014)、刘晔等(2016)的分类标准,综合考虑市场集中度、行政垄断性或行业管理体制、国有经济比重等因素对样本进行划分。(7)篇幅所限不再具体展示行业分类,如感兴趣请向笔者索取。

在全样本回归中,企业规模的一次项系数显著为正,二次项系数显著为负,表明国有企业规模和产能利用率之间存在显著的倒U型曲线关系。这意味着国有企业规模的持续扩张会产生对产能利用率的抑制作用。与此同时,拟合的拐点值超出了样本企业规模的范围区间,说明当前国有企业规模在统计上并没有超过其合理的区间范围。总体上看,国有企业规模扩张至少不是引致其产能过剩的第一诱因。在行业异质性分析中,垄断性行业与竞争性行业的企业规模一次项系数均显著为正,而垄断性行业中企业规模的二次项系数显著为负,并且拐点位于样本区间范围之内。这表明在垄断性行业内,企业规模与产能利用率之间具有显著的倒U型曲线关系,并且已经有一部分企业越过了最适规模,企业规模扩张对产能利用率呈现出抑制作用。在竞争性行业中,企业规模的二次项并不显著,说明企业规模与产能利用率之间的倒U型曲线关系并不显著。这表明竞争性行业内的企业规模距离最优水平尚存在一定的扩张空间,此时进行规模扩张依旧可以发挥规模经济效应,推进企业向最优生产规模移动。综上所述,假说1得到验证。

对于企业规模的考察结果表明,国有企业在垄断性行业内存在规模过度扩张风险,在竞争性行业内国有企业可能面临规模不足的问题。国有企业规模在不同市场结构之间的显著分化,表明国有企业面对的根本性问题是竞争力不足。在垄断性行业中因为缺乏竞争,国有企业的规模扩张成为政策性负担、预算软约束和过度投资逻辑运转的推力。而在竞争性行业中,国有企业因为竞争力不足,在需求市场用脚投票的竞争规则下国有企业会陷入结构性过剩,自然缺乏规模扩张的意愿。未来国有企业改革更应关注的是在垄断性行业内如何限制国有企业的规模扩张冲动,激励国有企业的投资理性,允许竞争性行业内的国有企业因竞争力不足自主退出是更合理的政策导向。总体而言,国有企业的规模扩张并不必然导致其产能过剩,需要考虑到国有企业所处行业的竞争程度是本文的一个研究发现。

(二)国有企业规模对产能利用率影响的一个逻辑检验

通过上述分析发现,在竞争性行业内的国有企业总体上还未充分发挥规模经济特性,规模扩张不是导致其产能过剩的主要因素。本文在以下逻辑演绎的基础上通过对国有企业规模与过度投资之间的调节作用来进一步验证该结论。

1.逻辑演绎。基于前文分析,国有企业的规模扩张并不会必然导致产能过剩。本文假设规模扩张所导致的过度投资才是诱发产能过剩的重要原因,随着边际投资效率的下降,企业规模扩张对过度投资水平应当呈现出U型曲线关系。基于该假设,在企业规模扩张的过程中,将会出现三种可能的情况。逻辑检验1:如果行业内的企业规模尚未超过最适范围,此时企业处于投资相对不足的状态。随着企业规模的扩大,投资不足得到缓解,因此过度投资对产能利用率的抑制作用应该并不显著。逻辑检验2:如果规模扩张过度仅仅出现在少部分企业中,过度投资处于萌芽状态,随着企业规模的扩大,还未达到最适规模的企业继续享受规模经济红利,此时应当表现出过度投资的系数显著为负,但交乘项系数为正。逻辑检验3:如果行业内大量企业的规模已经越过了最适范围,此时整个行业处于过度投资的状态中,随着企业规模的扩大,过度投资进一步加剧,其对于产能利用率的抑制作用将进一步被放大,过度投资、交乘项系数都应当显著为负。

2.假说验证。基于上述分析,本文进行了国有企业规模对过度投资的调节作用分析,检验结果汇报在表3中。在表3列(1)~列(3)中,本文对前述逻辑演绎的基础假说进行了验证,无论是全样本回归还是分行业回归,企业规模的一次项系数显著为负,二次项系数显著为正,表明国有企业规模与过度投资呈现出U型曲线关系。

表3 规模扩张与过度投资

3.回归分析。表3列(5)的回归结果表明,在垄断性行业中,过度投资的系数显著为负,交乘项系数显著为正,验证了逻辑检验2。当前垄断性行业中存在一定的规模过度问题,但并非十分严重。在图1左图中,垄断性行业内依旧有相当一部分企业低于最优规模。表3列(6)的回归结果表明,在竞争性行业中,过度投资和交乘项对于产能利用率的影响均不显著,而企业规模的系数显著为正。这说明竞争性行业内的企业规模不足,理论上企业依旧存在着较大的规模扩张空间。在图1右图中,竞争性行业中的企业规模远远低于最优规模水平,进一步支持了上述结果。表3列(4)结果表明,在全样本回归中,国有企业存在一定程度的规模扩张过度问题,这主要是由于垄断性行业中企业规模扩张所导致的。

图1 企业规模与企业产能利用率关系图

五、政策性负担、预算软约束和过度投资对产能过剩的传递效应

前文的理论分析已经探测到国有企业由身份属性带来的沉重政策性负担是导致其预算软约束的主要原因,而预算软约束易于诱发过度投资,从而引致产能过剩。现实中,这四者之间是否存在这种传递效应,本节将采取逆向反推的方法进行实证检验。

(一)国有企业的政策性负担是否带来预算软约束

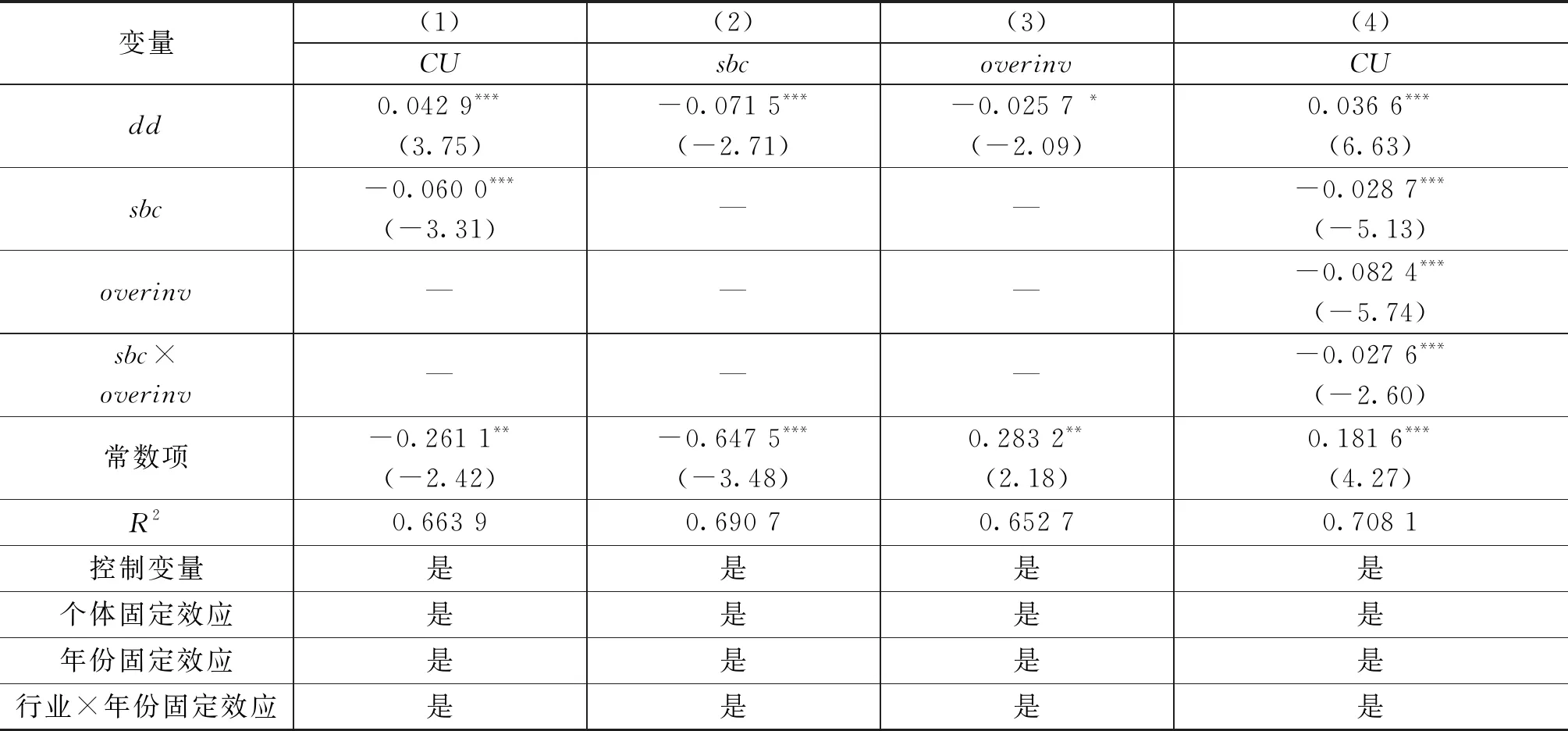

政策性负担是国有企业产能过剩成因中区别于其他所有制企业的重要方面,本文对国有企业政策性负担是否会导致预算软约束(sbc)进行了检验。借鉴温湖炜(2017)的做法,选择资产负债率衡量企业预算软约束,资产负债率越高说明融资约束越小,预算软约束程度越高,相关结果汇报见表4。

在表4列(1)~列(2)的结果中,战略性负担(Zlfd)和社会性负担(Shfd)的系数均显著为正,国有企业承担的政策性负担显著地提高了其预算软约束(sbc)程度。企业年龄、规模和成长能力的系数显著为正,说明随着企业规模的扩大、成长能力的提高、存续时间的延长,企业的预算软约束程度逐渐上升。企业股权集中度(oc10)的系数显著为负,表明企业具有高效的治理结构往往也是其自生能力的一种体现。因为企业知晓政府扶持往往要以一定的政府干预为交换条件,企业的自生能力越强,主动寻求政府扶持的动机越弱,预算软约束程度也随之降低。表4列(3)回归中同时加入了社会性负担与战略性负担,二者系数依然保持显著。

在表4列(4)和列(5)结果中,社会性负担系数显著为正而战略性负担的系数并不显著。这表明在国有企业承担的政策性负担中,社会性负担是导致过度投资形成的重要因素。表4列(6)结果显示,在回归中同时加入社会性负担和战略性负担,二者的系数没有发生显著变化。综上,假说3得到验证,国有企业所承担的政策性负担会在其内部衍化形成预算软约束和过度投资问题。

表4 政策性负担及其衍生因素

(二)预算软约束对产能利用率的影响分析

中国信贷市场长期存在着资源错配的问题。不健全的市场化机制导致不同所有制企业面临融资成本和融资条件的差异,在国有企业内部形成了预算软约束,降低了金融资源的配置效率,出现大量低效企业甚至是僵尸企业,难以被市场机制所清退,形成过剩产能。本文在表5中汇报了预算软约束对产能利用率影响的相关分析结果。

由表5列(1)结果可知,预算软约束(sbc)对产能利用率(CU)起到了显著抑制作用。表5列(2)结果中dd系数显著为正,混合所有制改革后国有企业的预算约束得到了一定程度硬化。表5列(3)结果中dd系数显著为负,国有企业经过混合所有制改革,过度投资水平得到了显著的抑制。综上所述,政策性负担是造成国有企业预算约束软化的重要因素,而预算软约束会对产能利用率产生显著的抑制作用。经过混合所有制改革后,其所承担的政策性负担下降,预算约束在一定程度上也被硬化,产能利用率得到了提高。

表5 预算软约束对产能利用率的作用机制

在验证了预算软约束对于国有企业产能利用率的负向影响以及混合所有制改革对于预算约束软化和过度投资的抑制作用后,本文在表5列(4)结果中汇报了其作用机制。国有企业预算软约束、过度投资以及二者交互项系数(sbc×overinv,以下均简称为交互项)均显著为负。第一,过度投资(overinv)与交互项系数(sbc×overinv)均显著为负,说明随着预算软约束程度的上升,企业的投资效率进一步下滑,过度投资对于其产能利用率的抑制作用也随之被放大。第二,预算软约束(sbc)和交互项系数(sbc×overinv)显著为负,说明随着过度投资的加剧,预算软约束对于国有企业产能利用率的抑制作用也随之扩大。综上所述,假说4得到验证。总的来说,预算软约束是国有企业投资行为扭曲的重要诱因。当国有企业面对宽松的信贷环境时,其内在的扩张冲动会通过刺激企业的投资水平,产生过度投资问题,进而传导至企业的产能利用率层面上,形成一种由预算约束软化刺激过度投资从而进一步降低投资效率。企业投资从“数量上”的过度逐渐演变为“低质量”投资过度的负反馈强化机制,恶化了过度投资对产能利用率的抑制作用。

六、国有企业混合所有制改革化解产能过剩的主要机制

前述分析发现国有企业规模扩张并不是导致其产能过剩的主要因素,而国有企业承担的政策性负担及其所衍化出的预算软约束、过度投资等因素显著地降低了产能利用率。本部分的机制分析,就是要探究混合所有制改革能否削弱政策性负担,厘清混合所有制改革影响国有企业产能利用率的作用渠道。

(一)基准回归结果

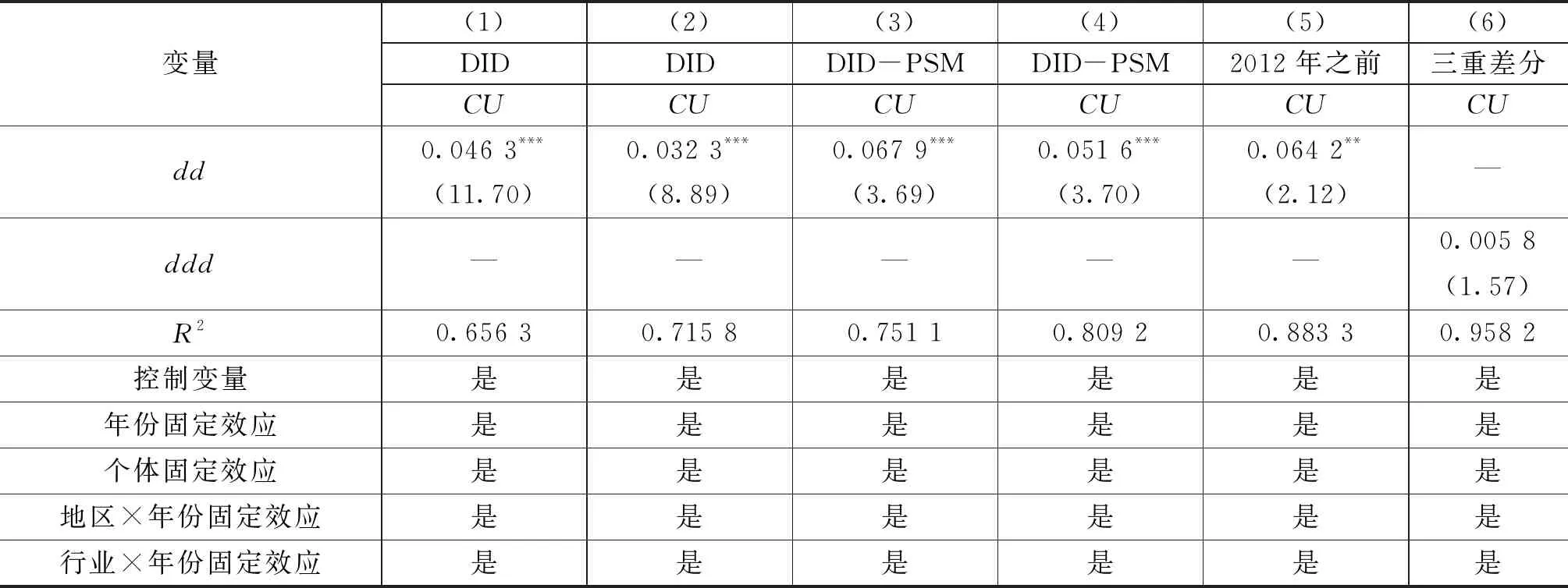

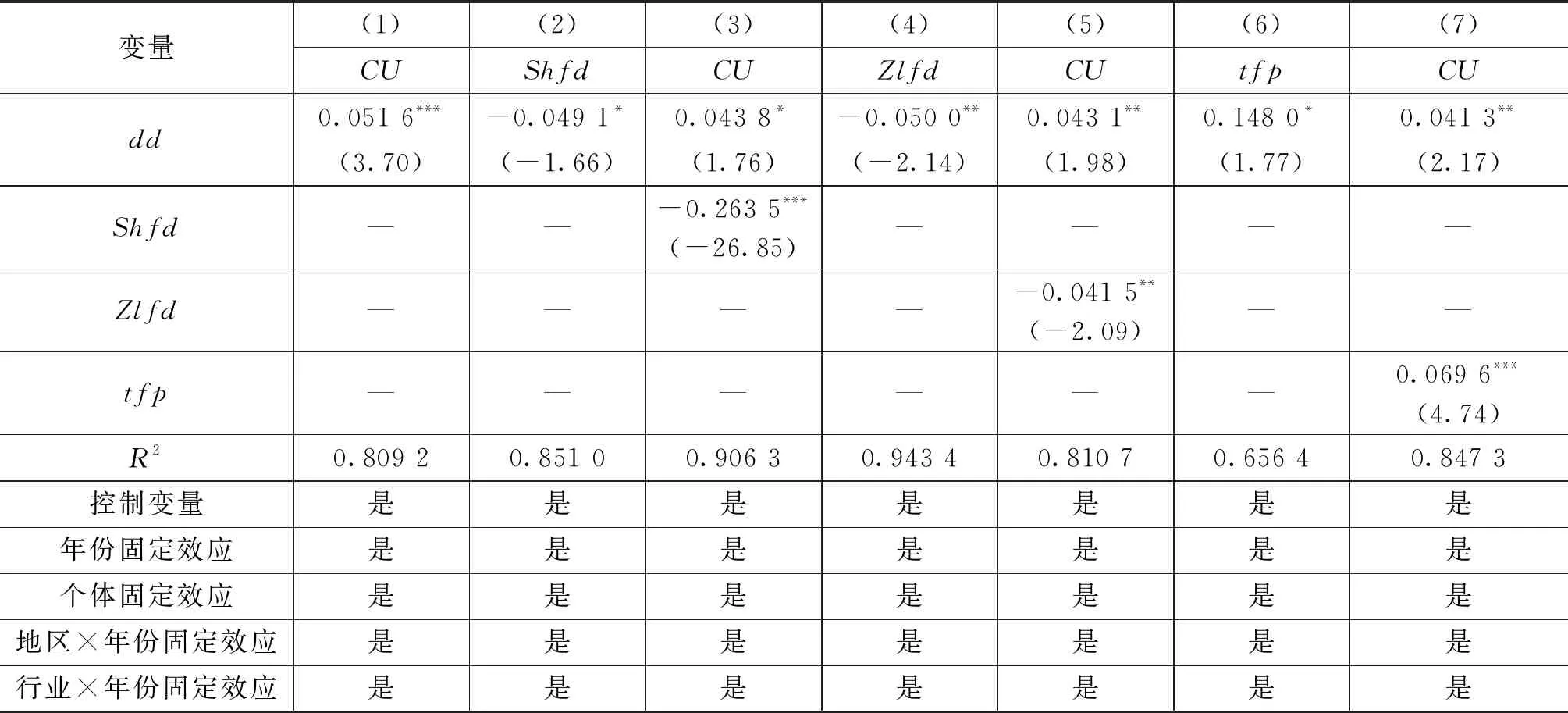

在PSM的基础上,本文首先对国有企业混合所有制改革能否化解产能过剩进行了实证分析。为了控制可能存在的其他政策干扰和行业影响,本文在回归中加入了地区×年份固定效应和行业×年份固定效应,结果报告见表6。

表6 基准回归结果

表6回归结果表明,无论是否使用PSM以及是否加入控制变量,交乘项(dd)的系数均显著为正,混合所有制改革对国有企业的产能利用率具有显著促进作用,假说5得到验证。加入控制变量后交乘项系数变小的主要原因可能是,改革政策通过其他控制变量的中介作用对产能利用率产生了作用,其对过剩产能的正向促进效应部分地被控制变量所吸收。这说明探求国有企业混合所有制改革是通过怎样的机制作用化解产能过剩比仅仅得到混合所有制改革有助于化解国有企业的产能过剩更有价值。

(二)“政府目标转变”会是国企混合所有制改革去产能的深层因素吗?

从2013年开始,不论是中央政府还是地方政府,有关去产能政策的文件密度和执行强度都明显加强,对落后产能的定义标准显著提高,去产能的政策执行手段更加完善(汪海建等,2022)。这不禁令人推想,混合所有制改革能有效化解国有企业产能过剩的原因可能在于政府目标的改变,比如将去产能作为重要目标,让经济增长目标退居其后。如果去产能作为政府目标被直接作用于国有企业政策,这将使得本文存在高估混合所有制改革所产生的“去产能”政策效果的可能。为了确认混合所有制改革对国有企业去产能的积极作用,本文对2012年之前的样本进行回归。为了控制可能存在的其他政策干扰,本文还在回归中控制了地区×年份固定效应和行业×年份固定效应。结果汇报在表6的列(5)中。仅用2012年之前的样本进行回归,dd的系数大小和显著性均未发生较大变化,这验证了本文结论的稳健性。为了进一步考察“政府目标转变”可能存在的影响,本文以2014年为政策节点,进行了三重差分分析,相关结果汇报见表6。如果确实存在该效应,并且会对本文结论产生干扰,那么三重差分(ddd)的系数应该显著为正,否则说明“政府目标转变”并没有对本文的结果产生显著干扰。回归结果显示,ddd的系数为0.005 8,并且不显著。这再次验证了本文结论的稳健性。

(三)混合所有制改革化解国有企业产能过剩的机制分析

接下来的研究中,本文重点讨论了国有企业混合所有制改革政策效果的作用机制,相关结果汇报在表7中。在实证研究中,采用三步法进行机制检验的不在少数,但是对于该方法的使用学界也存在着较大的分歧。本文借鉴Alesina & Zhuravskaya (2011)的方法,首先用M(政策性负担和全要素生产率)对X(混改)进行回归,然后将用Y对X的回归系数与用Y对X和M一起回归时X的系数进行比较,看其系数大小和显著性水平是否发生变化,从而判断这种机制的存在性及其作用方向。在此基础上,通过文献梳理M对Y的作用,从而得到一个完整的机制分析。

表7 机制检验表

1.政策性负担。对比表7的列(1)~列(3)结果,首先国有企业经过混合所有制改革之后,其所承担的社会性负担下降了4.91%,回归方程中加入社会性负担变量之后,混合所有制改革的系数(dd)下降了15%,显著性由在1%水平上显著下降到10%水平上显著。对比表7的列(4)和列(5)结果,国有企业经过混合所有制改革之后,其所承担的战略性负担下降了5%,回归方程中加入战略性负担变量之后,混合所有制改革(dd)的系数下降了16%,显著性由在1%的水平上显著下降为在5%的水平上显著。在有关政策性负担对产能利用率的研究中,陈斌开和于也雯(2017)指出,去产能的关键在于淘汰承担了较大的政策性负担的国有企业。政策性负担是造成结构性产能过剩的主要原因,国有企业去产能应当首先剥除其所承受的政策性负担。刘斌和赖洁基(2021)的研究指出,规制行政垄断有助于国有企业产能利用率的提高,其主要机制在于规制垄断可以有效切断地方政府的“输血式”补贴,倒逼国有企业通过出清落后产能和提高投资效率的方式来应对市场竞争。曾湘泉等(2016)通过对中国煤炭资源整合政策的研究指出,以国有企业为主导的兼并重组诱发了国有煤炭企业的产能过剩和债务上升,而沉重的债务负担和国有企业的政策性负担又导致国有煤炭产能退出困难。综上所述,本文认为混合所有制改革削减国有企业所承担的政策性负担,破解其体制性枷锁,进而化解其所存在的产能过剩问题的机制是成立的,假说5得到验证。

2.全要素生产率。对比表7的列(6)~列(7),国有企业经过混合所有制改革,tfp平均提高了14.8%,回归方程中加入全要素生产率变量之后,混合所有制改革的系数(dd)下降了20%,显著性也由在1%的水平上变为在5%的水平上显著。杨振兵等(2021)的研究指出,超额节能指标政策改善了全要素生产率并对过度投资产生了“降温效应”,从而对产能利用率产生了积极影响。余典范等(2020)论证了去产能基础上全要素生产率的提高是“僵尸企业”复活的重要途径。李天籽和谢沐芳(2020)的研究表明,OFDI可以通过提高企业的全要素生产率来促进其产能利用率的上升。综上所述,本文认为混合所有制改革提高国有企业的全要素生产率进而化解其产能过剩问题的机制是成立的。

七、稳健性分析

(一)国有企业混合所有制改革政策效果的稳健性分析

第一,上市公司终极控制人发生变更的过程中往往伴随着资产重组行为(cz),从而会对上市公司绩效产生重大影响。为控制相关影响,本文将国有企业当年发生重大资产重组事件记为1,否则为0。相关结果汇报见表8的列(1)。控制企业的重大资产重组行为后,国有企业混合所有制改革的作用依然显著,本文的结论依旧稳健。

表8 稳健性分析

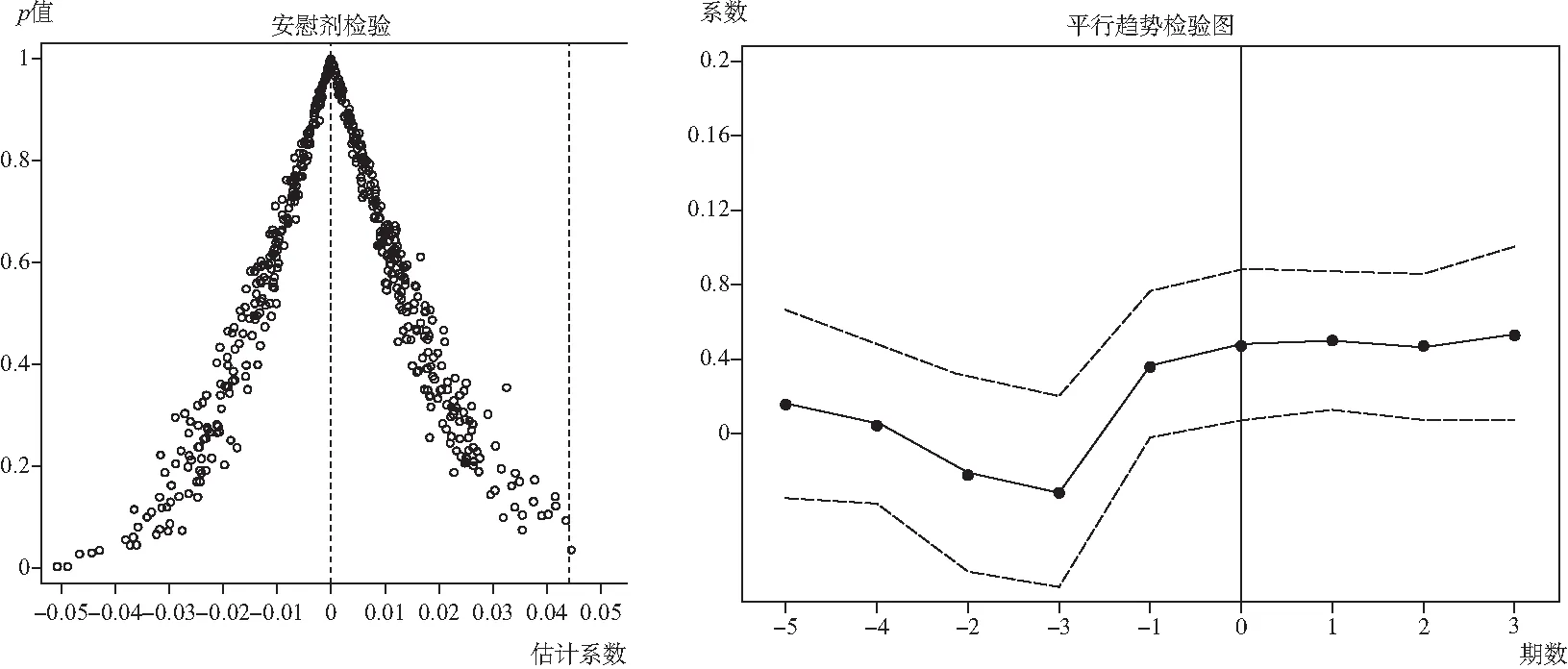

第二,本文进行了安慰剂检验来考察估计结果的稳健性。本文首先根据个体进行分组,然后对每一组随机抽取一个年份作为其政策时间,并且保证总体上接受政策冲击的个体为123个,构建虚拟的控制组、实验组以及政策冲击时间,将该过程重复500次,所得交互项系数分布由图2左图给出。模拟系数分布的均值为0.000 72,远小于真实估计结果0.067 9,并且0.067 9在0.000 72上浮三个标准差之外,因此有理由相信随机模拟的结果与本文估计的真实结果有显著差异。在虚拟的政策年份下,回归结果远小于真实值,表明混改后产能利用率的提升并非是由于其他政策实施所引致的,本文对国企混改的政策效果识别是准确的。

图2 系数分布图与平行趋势图

第三,平行性检验。为了进一步验证本文多期DID模型的适当性,本文进行了平行趋势检验。如图2右图所示,在政策发生前,表示国有企业混合所有制改革的系数在5%置信区间中包含0,而政策发生后,表示国有企业混合所有制改革的系数在5%置信区间显著不包含0,表明本文所研究的国有企业混合所有制改革是满足平行性假定的。

第四,更换匹配方法。本文分别进行了1:4匹配和核匹配,相关结果汇报在表8的列(2)和列(3)结果中,dd的系数均显著为正,更改匹配方法后,本文的估计结果并没有发生显著变化。

第五,本文利用GMM方法进行检验,在表8列(4)结果中,dd的系数显著为正,本文的主要结论没有发生明显变化。

(二)预算软约束的稳健性分析

为了验证国有企业混合所有制改革通过降低预算软约束进而提高其产能利用率结果的稳健性,本文更换了国有企业预算软约束的代理指标,采用董梅生(2012)的做法,使用经过行业均值调整过后的企业应付利息占长期负债比值来衡量国有企业预算软约束的程度。结果显示,国有企业经过混合所有制改革后,企业的预算软约束程度得到显著削弱,企业的产能利用率随着预算软约束程度的增加而降低。此外,国有企业经过混合所有制改革后,企业的产能利用率得到了提升,其结果在1%的显著性水平上显著,这进一步论证了本文的政策识别是准确的和稳健的。预算软约束、过度投资以及二者的交乘项依旧显著为负,验证了本文结论的稳健性。(8)鉴于篇幅所限,略去相关回归结果,如有兴趣请向笔者索取。

(三)政策性负担的稳健性分析

通过在原有回归中加入控制变量、更换全要素生产率代理指标来进行稳健性分析,其中全要素生产率由LP法测算所得结果来替代正文回归中OP法测算得到的全要素生产率。检验结果显示,加入控制变量后,变量系数符号、显著性水平都没有发生大的变化。更换全要素生产率指标后,所得结果依旧稳健,全要素生产率的提高依旧大幅度拉升了企业的产能利用率。

八、结论与政策建议

本文从中国国有企业混合所有制改革这一政策冲击入手,运用PSM和多期DID方法,研究了国有企业身份属性转变化解产能过剩的机制与路径。得到的研究结论主要有以下几点:第一,国有企业经过混合所有制改革后,企业的产能利用率得到了显著提升。第二,无论是对于垄断性行业还是竞争性行业,混合所有制改革后企业的产能利用率均得到了显著提升。但是垄断性行业存在着一定程度的规模扩张过度问题,而竞争性行业还面临规模不足问题,侧面反映出国有企业在竞争性行业中因市场需求适配性不高而带来的结构性过剩,其根本原因是竞争力不足。第三,政策性负担是诱发国有企业产能过剩问题的制度性根源。降低政策性负担是国有企业混合所有制改革化解产能过剩的主要机制之一。第四,全要素生产率不高是国有企业产能过剩的重要诱因。通过混合所有制改革国有企业的全要素生产率得到了显著提升,从而极大地降低了企业由过剩产能转向落后产能的风险。第五,预算软约束是诱发国有企业形成产能过剩的重要推手。一方面预算软约束对产能利用率产生了直接的抑制作用,另一方面由于预算软约束国有企业的投资效率进一步下降,过度投资问题被进一步恶化,从而强化了预算软约束对于国有企业产能利用率的抑制作用。而国有企业所承担的政策性负担是导致其预算约束软化的制度性根源。

在上述结论的基础上,本文提出如下政策建议:第一,保持国有经济在事关国家命脉民生发展的重要领域占有主导地位的同时,要坚定不移地进行国有企业改革,剥离国有企业政策性负担,激发企业活力,培育、提升企业的自生能力。第二,国有企业的改革已经步入了深水区,需要精准施策。以垄断性行业和竞争性行业为例,前者已经进入规模扩张的末期,继续扩大规模极易诱发企业产能过剩。对于这样的行业,政策调控应以效率提升为基调,控制企业无序扩张,以规避大量过剩产能由于生产效率低下而演化为落后产能,阻碍中国经济结构转型升级。对于竞争性行业,目前虽然尚处于规模报酬递增的阶段,但也不能盲目鼓励企业扩大规模,而是应该强化市场竞争,让国有企业与其他所有制类型企业在同一公平竞争的市场环境下,在国内统一大市场的竞争中以企业自身竞争力的水平来决定其去留。在卸下国有企业政策性负担的同时也必须为各种所有制类型企业营造更加公平的市场环境,以适应所有制公平的市场竞争环境对企业竞争力的要求。第三,硬化预算约束是国有企业化解产能过剩的重要政策抓手。切实加强对资产负债率这一基础约束指标的底线作用,实施对国有企业资产负债率的预警机制,尤其是对地方国企。还要从切断地方政府与国有企业之间的利益联结纽带入手,打破地方政府影响金融信贷机构对国有企业予以身份优待的利益三角,让效率而非身份成为融资市场公平竞争的筹码。加强国有企业的合规管理体系建设,从组织机构职责设定、制度建设、运营机制和考核评价等方面加大对国有企业的管理力度,硬化包括预算软约束在内的国有企业的软约束问题。第四,约束地方政府对于国有企业的不当干预,建立新型政企关系。所谓新型政企关系是抛开地方政府对国有企业的父爱主义,同时也尽可能卸下国有企业政策性负担的新型关系。即便国有企业不得不承担了一定的政策性负担,地方政府也不应以某种形式的补偿为理由,干预国有企业的生产经营等。需要切割开地方政府与国有企业的政策性关联与市场化边界,对政策性负担的补偿不应逾越到市场经营领域。对国有企业担负的政策性负担可制定专项政策予以补偿,区别于企业的正常市场经营活动。第五,地方政府应审慎对待所谓产业主线招商。目前很多地方政府对所谓“强链”“延链”“补链”的产业化招商非常热衷,甚至具体到拟定目标引资企业的名录。这种以支持地方产业发展的名义进行的大规模招商行动可能在短期内起到拉动投资、刺激经济增长的作用,但更可能造成政府对产业进而是对企业的自主权的干预,是对市场决定性作用的某种侵犯。因此,在市场化的资源配置中政府要避居后位,做公平法治的营商环境的营造者和监督者,让市场的资源配置和再配置功能发挥化解产能过剩的根本性作用才是治本之策。第六,进一步明确国有企业混合所有制改革“混”是手段,“改”是目的,以“混”促“改”,进一步探索国有企业改革思路由 “管企业”向 “管资本”转变的举措。如充分发挥资本市场作为优化资本配置的平台整合国有资本的功能,利用资本市场的价格发现机制引导国有资本更多投向关系国家战略安全和经济安全的战略性新兴领域,加快从落后产能的退出,强化国有资本投资运营公司的角色和功能,推动国有资本布局优化和结构调整。