应用ISTM教学法 培养物理学科核心素养

——以人教版九年级“两种电荷”的教学为例

梁文懿 皮飞鹏 钟 仪

(广州大学物理与材料科学学院 广东 广州 510006)

1 ISTM教学法

ISTM教学法,又称沉浸式教学法[1],通过对学科语言环境的构造和渲染,让学生置身于学科语言环境中,达到学科知识潜移默化的效果.物理语言包含物理单位语言、物理概念语言、物理公式语言以及物理图表语言4大类,学生在学习物理的过程中,需要逐步掌握并熟练运用物理语言,才能更好地掌握物理学科知识[2].然而目前中学生对物理语言的表征仍存在理解、识别、转换、操作、构造等方面的障碍[3],需要教师改进并完善物理语言教学以促进学生学科核心素养的发展.

深度学习是当前教育领域的热点话题,是在教师引领下,学生围绕着具有挑战性的学习主题,全身心积极参与、体验成功、获得发展的有意义的学习过程[4].但是受限于课堂环境,教师在挑战性学习主题的设计上存在诸多限制和困难.因此,我们期望构建基于ISTM教学法的深度学习教学模式,并以人教版九年级物理全一册第十五章第1节的第1课时“两种电荷”为例进行教学设计[5],希望通过物理语言环境的搭建和渲染,让教师能创造性地设计挑战性的学习主题,并在课堂上引导学生对物理学科知识进行深度理解,逐步发展学生的物理学科核心素养.

2 基于ISTM教学法的深度学习教学模式

2.1 模式构建

教学模式可以从宏观上把握教学活动整体及各要素之间内部的关系和功能,使教学活动具有一定程度的有序性和可操作性.本文希望将ISTM教学法的特点与“深度学习环”相融合,重构深度学习教学模式.“深度学习环”(Deeper Learning Cycles,DELC)是由艾瑞克·詹森(Eric Jensen)等人提出[6],即深度学习的7个教学步骤:

(1)设计标准与课程;

(2)预评估;

(3)营造积极的学习文化;

(4)激活先前知识;

(5)获取新知识;

(6)深度加工知识;

(7)评价学生学习.

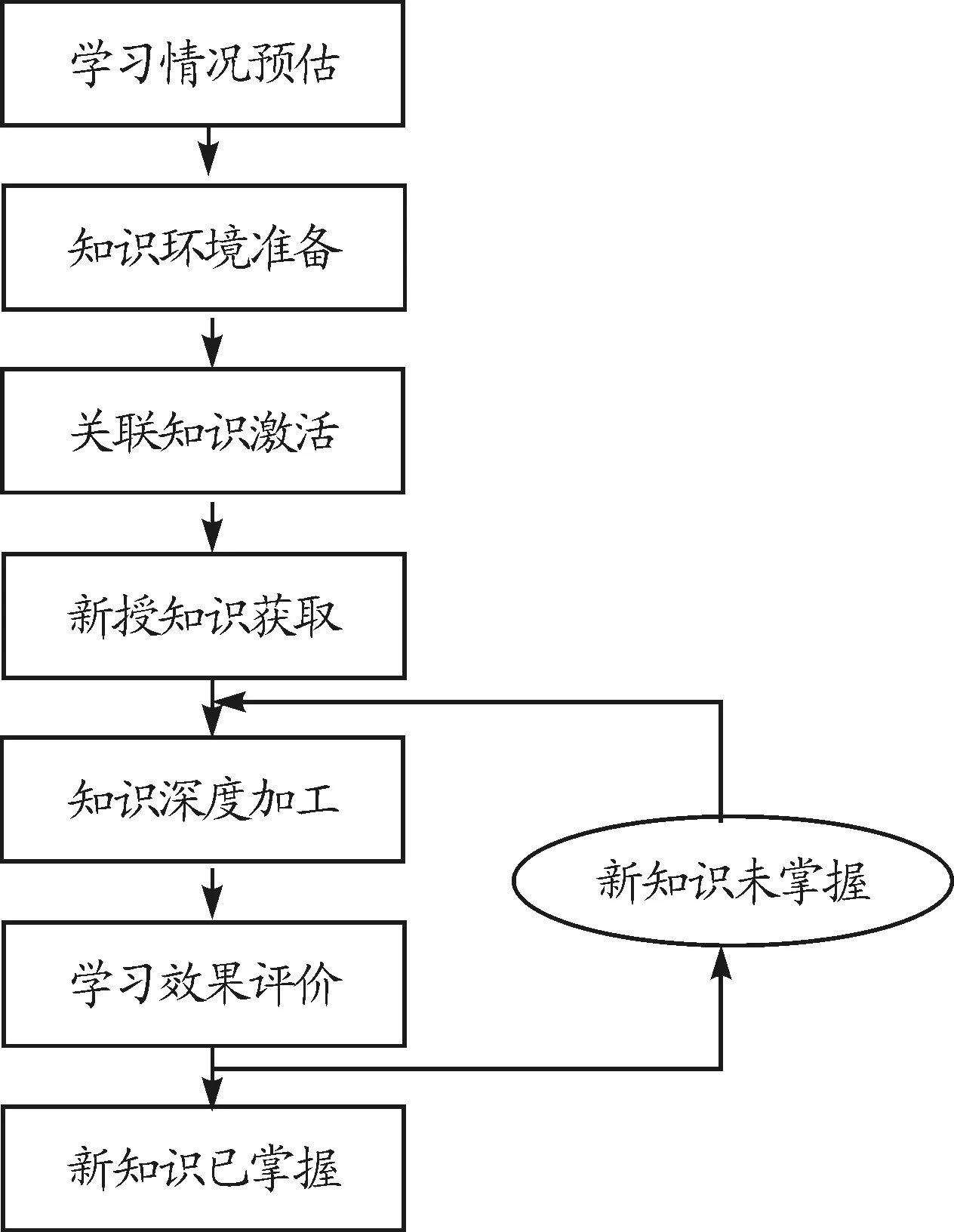

我们构建的基于ISTM教学法的深度学习教学模式包含6个步骤:

(1)学习情况预估;

(2)知识环境准备;

(3)关联知识激活;

(4)新授知识获取;

(5)知识深度加工;

(6)学习效果评价.

上述6个步骤循序渐进,环环相扣,具体教学流程如图1所示.

图1 基于ISTM教学法的深度学习教学模式

“学习情况预估”是前提,为教师深入了解学生并做好课堂设计奠定基础.前概念在一定程度上影响着学生科学概念的形成,错误的前概念影响学生对新知识的同化和顺应,形成错误的思维[7],因此,教师要在预估和调查学生前概念的基础上进行课堂教学设计.

“知识环境准备”是基础,教学环境的准备对学生有直接的刺激作用.建构主义提倡情境化教学,相关知识教学氛围的营造、物理语言课堂环境的渲染有利于学生对所学内容进行正向的意义建构,对学生知识的吸收与理解以及学生个体的成长有良好的促进作用.

“关联知识激活”是条件,教师需要唤起学生对相关知识和生活经验的回忆,让学生从熟悉的生活逐渐进入物理课堂学习.由于初中生的抽象思维能力和逻辑思维能力较弱,已有的生活经验和知识储备较为零碎,未能有效且自主地搭建知识网络,对关联知识的提取具有一定难度,因此,需要教师充当引路人的角色,对关联知识进行课前导读和激活,为新知识的学习做铺垫.学生亦应积极主动参与课堂知识的回忆,激活大脑对知识的印象.

“新授知识获取”是关键,需要教师引导学生从先前知识逐步过渡到本节课的核心知识.新知识的输入如同独立的知识个体,需要教师引导和帮助学生逐步构建、完善和拓展物理学科知识网络.由于初中生的抽象和逻辑思维能力较弱,充分调动学生的感官去了解新知识是较佳的选择.

“知识深度加工”是精髓,需要教师因地制宜,对深度加工的方式进行对比和选择.具身认知理论认为学习是全身心参与的过程,新知识是心智、身体和环境三者相互作用的结果.具身学习具有涉身性、体验性和情景性,体验性是其核心特征[1].教师应从具身学习的体验性入手去营造ISTM教学氛围,以增强或延长学生感受和体验的环节,并根据具体的学习主题选择合适的实验演示、多媒体教学方式,对学科知识进行探究过程的重现并赋予现实意义.

“学习效果评价”是灵魂,是根据教学目的和教学原则,利用可行的评价方式,对教学过程以及预期的效果给予价值上的判断.通过学习效果评价,我们能了解学生知识掌握程度,并据此对教学模式进行调整和完善.

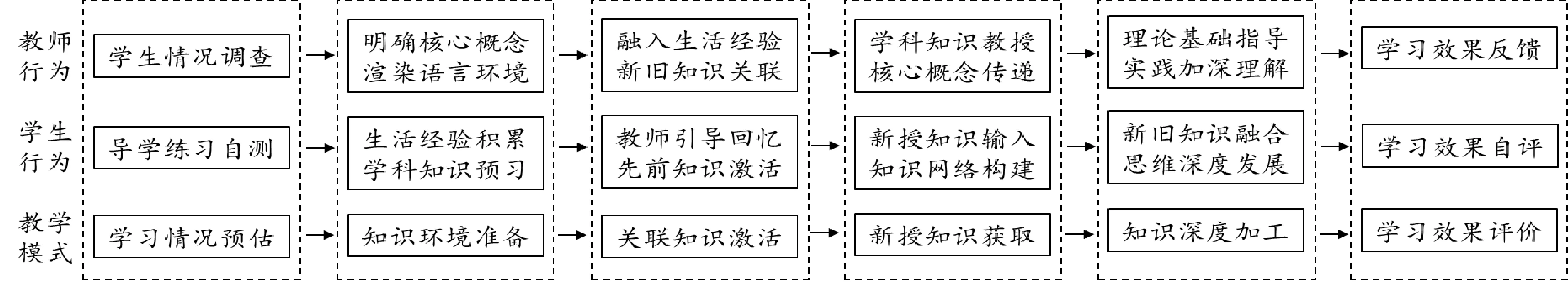

2.2 两种视角下的教学模式理解

课堂教学模式作为一种教学实践的程序和策略,必须在具体学科的教学过程中才能全面且深刻地阐释.为了能够更好地展示该模式,我们分别从教师行为和学生行为两个角度对本模式进行解释(如图2).

图2 基于ISTM教学法的深度学习教学模式中“教师行为”和“学生行为”的理解

3 基于ISTM教学法的案例设计

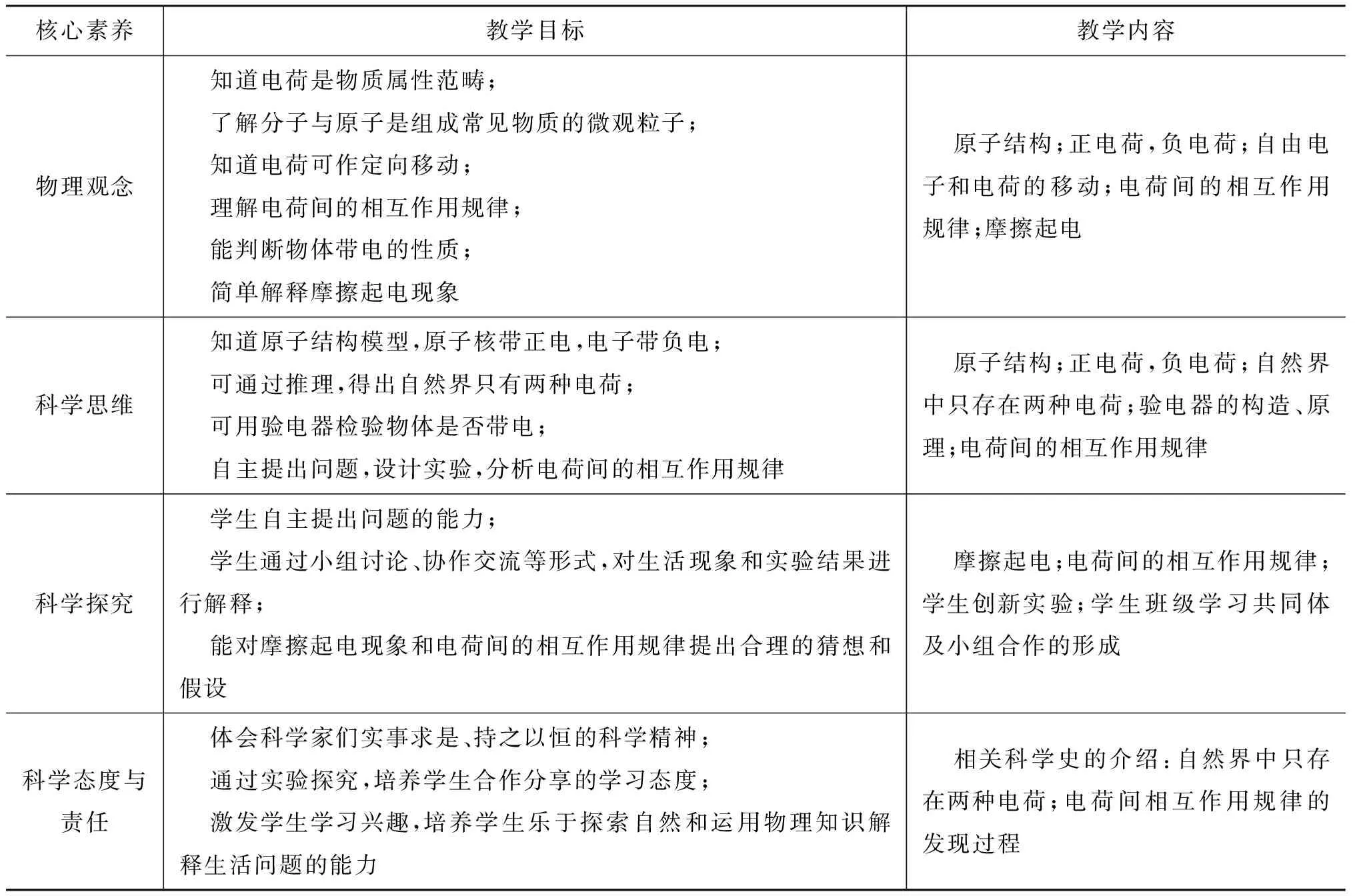

3.1 核心素养导向下的教学目标划分

新课标提出了发展学生核心素养、立德树人的教学目标,传统教授式课堂教学存在以教师为中心,学生被动地接受知识的局限性,不能完全适应新课标的要求,而ISTM教学法则为师生提供一种“以学生为中心”的课堂教学模式,践行了新课标的理念.本文在核心素养导向下,对“两种电荷”课堂教学内容与基于ISTM的深度学习教学模式相融合,希望能为新课程教学的实施带来新意.表1是核心素养导向下的“两种电荷”课堂教学目标的划分.

表1 核心素养导向下的“两种电荷”课堂教学目标划分

3.2 基于ISTM教学法的教学设计

针对以上教学目标,本文对“两种电荷”教学内容进行了教学设计,分为7个环节,分别是“学习情况预估”“知识环境准备”“关联知识激活”“新授知识获取”“知识深度加工”“课堂总结”和“学习效果评价”.

3.2.1 学习情况预估

在该环节,教师通过调查和提问,对学生电荷前概念情况进行了解,预估学生在本节课学习的难点.学生在课前与教师进行互动,填写课前调查问卷,将自身情况与老师交流.

该环节设计旨在让学生对生活中的电现象有感性认识,使教师预估学生的学习情况,有利于进行针对性的课堂设计.从核心素养方面来看,该环节能够理清学生前概念,为物理观念的搭建做铺垫.

3.2.2 知识环境准备

本环节里,教师不但需要明确本节课的核心内容:认识电荷种类;电荷的相互作用规律;原子结构;还需要渲染物理语言学习环境:对电荷、原子结构等物理概念语言表述精确;精心挑选物理演示实验教具,确保课堂实验演示的规范性和合理性.同时,学生在教师的引领下,开始有意识地观察日常生活;有利于在课前,对课本“两种电荷”的内容进行预习.

本环节设计旨在教师明确“两种电荷”的核心知识点,并为学生打造高度开放、可交互、沉浸式的物理语言学习环境,有利于学生对物理知识的吸收和理解.从核心素养角度来看,本环节能够进行环境渲染,为传递物理观念、培养科学思维以及实施科学探究做准备.

3.2.3 关联知识激活

在这个环节里,教师可适当引用气球在衣服上摩擦后可吸附在头发上,及冬天梳头后的梳子可吸起轻小纸屑等生活例子,如图3和图4所示.学生在老师的引领下,对生活中摩擦起电的现象进行回忆并列举出更多摩擦起电的生活现象,并思考为什么会有摩擦起电现象的产生.

图3 摩擦后的气球可吸附头发

图4 梳头后的梳子吸小纸屑

本环节能让学生对知识产生熟悉感,激起学生对电现象了解的兴趣,激活关联知识.从核心素养方面来看,就是为学生科学思维的培养做铺垫.

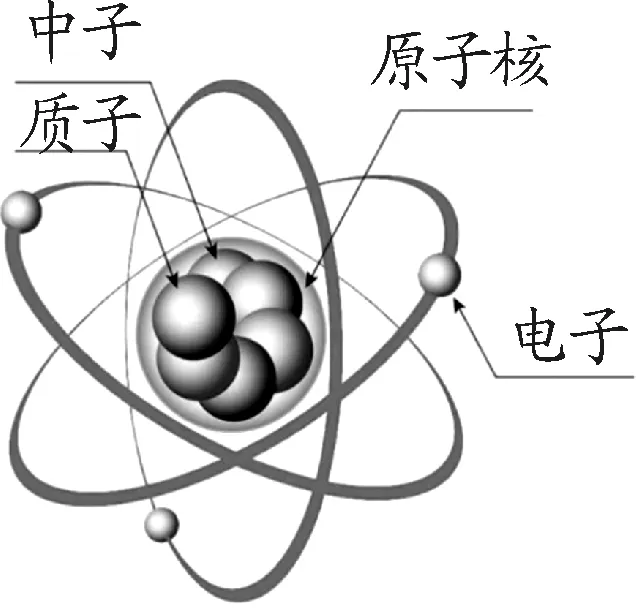

3.2.4 新授知识获取

本环节中,教师通过对物理学家发现电荷的历程以及原子结构探索历程的介绍,引入本堂课“电荷的介绍”“原子结构模型的介绍”两个基础知识点,学生在教师对物理学史介绍的过程中,对电荷的概念以及原子结构模型(图5)进行简单记忆.

图5 原子结构模型

本环节通过物理学史的介绍,让学生了解物理学科发展历程,掌握知识点的同时培养学生实事求是、持之以恒的科学探究精神.从核心素养方面来看,能够令学生搭建物理观念,提升学生科学态度与责任的素养.

3.2.5 知识深度加工

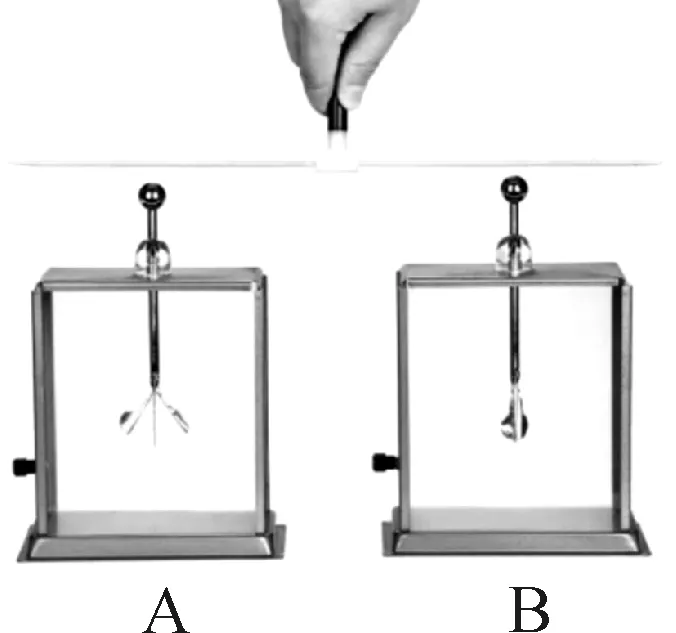

在这个环节,教师在教授前准备毛皮、丝绸、玻璃棒、橡胶棒、有绝缘手柄的金属杆、旋转支架等仪器.引导学生思考自然界有多少种电荷,及电荷间的相互作用有什么规律两个问题,此时用丝绸摩擦过的玻璃棒或毛皮摩擦过的橡胶棒,靠近水平悬空放置的玻璃棒,观察其相互吸引与排斥的现象(图6),并提出如何通过实验设计,探究电荷间的相互作用规律的讨论任务,然后请小组成员上台演示组内设计的探究实验过程,演示结束后教师总结学生讨论结果.

图6 探究电荷间相互作用规律实验

进一步地,引导学生思考基于电荷间的相互作用规律,设计“验电器”(图7)并判断物体是否带电,将两个验电器的金属球分别接触被丝绸摩擦过的玻璃棒两端,观察两个验电器中金属箔的张角,同时提出如何判断物体带电的讨论任务.

图7 验电器

接下来继续引导学生思考摩擦起电的原因是什么,同时用丝绸摩擦玻璃棒的一端,提出如何理解摩擦起电现象产生的原因的讨论任务,讨论结束后,教师总结学生讨论情况.学生对教师提出的问题进行思考(包括自然界电荷的种类,电荷相互作用的规律,物体是否带电的判断以及摩擦起电的原理),并通过观看教师在探究“自然界电荷的种类”演示实验,了解教师实验设计的方法与思路;初步设计实验,用以探究电荷间的相互作用规律;通过设计并制作“验电器”,探究物体是否带电,并以小组形式讨论自然界中存在两种电荷;电荷间的相互作用为——同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引;可用验电器检验物体是否带电;摩擦起电的原因为不同物质的原子核束缚电子的本领不同,摩擦起电并不是创造了电荷,而是电荷的转移,然后与老师汇报.从核心素养方面来看,本环节通过实验探究,锻炼了学生的科学思维以及培养他们的科学探究能力.

3.2.6 课堂总结

在这个环节里,教师进行课堂总结并板书知识点,同学们进行课堂反思:什么是电荷,如何区分正电荷和负电荷,以及电荷间的相互作用规律,思考同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引的原因,验电器构造和工作原理以及摩擦起电的原因.

本环节目的是对课堂内容做及时总结,对课堂知识进行记忆强化与理解.

3.2.7 学习效果评价

此环节,教师以课后问卷的形式,从物理学科核心素养角度对学生的学习情况进行初步的了解.其中包括“物理观念”,即理解了什么观念,学习了什么规律;“科学思维”,即运用什么样的方法进行本节课的学习;“科学探究”,即是否动手做实验?实验是以什么形式进行?解决了什么问题;“科学态度与责任”,即你认为进行物理探究需要具备什么品质?如何看待探究过程中的失败经历等.之后通过设置具有难度梯度的课后习题,对学生掌握“两种电荷”内容的程度进行初步的了解;设置开放性的课外拓展型作业,例如,“收集资料并附上物理图示,说明静电除尘的原理.”利用开放性和情境性的作业进一步判断学生对知识的理解程度.并根据学生掌握知识情况的判断,确定是否需要再次进入“知识深度加工”环节.如已掌握,即学生已经达到深度学习的效果,反之需再次进入“知识深度加工”环节,教师需要对物理语言环境的营造及知识讲授的方式重新选择,重新授课后再次对学生的学习效果进行评价.

本环节目的在于教师可以通过课堂与学生互动的信息反馈,对该模式的使用情况进行初步的判断,且可以通过课后习题的形式了解学生对知识掌握情况,判断是否完成教学目标,从核心素养4个方面评价学生学习情况.

3.3 教学设计说明

(1)通过ISTM教学法在物理课堂的应用,促进学生物理观念的理解

物理观念是认识的成果,其完善的程度与学习者的认知水平和知识经验相适应.本文通过对物理语言环境的渲染,如采取对电荷、原子结构等物理概念语言,对电荷量单位等物理单位语言进行精确表述的措施,以及精心挑选物理演示实验教具,确保课堂实验演示的规范性和合理性等准备,让学生置身于物理学习环境中,促进学生物理观念的理解和养成.

(2)通过物理实验演示和探究性实验设计,促进学生深度学习的发展

教师的演示实验可以增强学生课堂学习的体验感,激发学生课堂学习兴趣.同时,学生在进行小组讨论活动和探究性实验设计过程中,他们对知识进行内化并通过小组实验展示以达思维外显的效果.此过程是学生自发的知识整合过程,通过探究实验现象推断探究措施的正误,在不断修改和完善探究性实验设计中,加深了其对知识的理解,促进学生深度学习的发展.

4 教学反思

本文以人教版“两种电荷”课堂教学为例,构建了基于ISTM教学法的深度学习课堂教学模式,用以全面发展学生的物理学科核心素养,注重学生科学探究的外显行为,促进学生深度学习的发生.本文教学模式的搭建仍存在某些教学环节浅表化和形式化的局限性,需要在实际教学过程中进行修正和调整.若要达到预期的教学效果,仍需要教师在实践过程中结合实际情况,灵活开展教学活动,贯彻“以学生为主体,以教师为主导”的教育理念,为学生终身学习和发展奠定坚实的基础.