河谷平原排涝方案测算及对比研究

——以临海市义城港平原为例

陈 成,周淑英

(1.浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司,浙江 杭州 310002;2.衢州市水资源与水土保持管理中心,浙江 衢州 324000)

河谷平原由两侧山脉与中间河流构成,地形的主要特点为四周高、中间低,谷地地形比较平坦,坡度极小[1];河谷两侧,高山耸立,由外围向河谷方向逐渐降低。每遇强降雨,山区洪水倾泻于平原内有限的滞蓄空间,其河道的行洪能力不足以宣泄大量洪水,易导致该区域内涝严重。位于临海的义城港平原正是如此,洪涝灾害频发,排涝问题严重,是浙江省有名的涝区之一[2]。义城港平原位于临海市灵江南岸,与临海主城区隔江相望。东西长85 km,南北宽44 km。流域面积228.8 km2,其中山地丘陵面积200.9 km2,占总面积的87.8%;平原面积27.2 km2,占总面积的11.9%;水域面积0.7 km2,占总面积的0.3%。义城港平原包括江南街道大部和尤溪镇部分,土地利用以城建和农业为主,其中台金高速以南以城建用地为主,高程约5.0~6.5 m;高速以北以农业用地为主,尤溪镇高程较高,约9.0~11.0 m;其余约4.5~5.5 m。

1 义城港平原排涝现状及存在问题

义城港平原主要排涝河道为义城港。义城港是灵江的第二大支流[3],发源于临海市尤溪镇白岩村牛岗,河源高程788 m。从白岩至羊尾段称双坑,先后汇集樟树坑水和长加坑水,至尤溪镇,此段称柴坦溪;于尤溪镇汇温家岙溪、大左溪后称尤溪,至塘里汇香年溪后称义城港,至后周、增棚埠入灵江[4],河口高程0.7 m。主流全长43 km,流域面积215 km2[5]。义城港上游段(尤溪镇)为山溪性河道,长29.3 km,坡降较陡。上游无控制性水库工程,仅有龙门等一些以灌溉为主的小型水库,且河短坡陡,集流快、洪水猛,洪水出山谷后即泛滥于义城港平原;下游(江南街道)为平原性河道,长13.7 km,河宽40~80 m,坡降较缓。通过长石岭闸、红旗闸、七一闸入灵江,组成“两纵一横”排涝水系。

红旗闸位于义城港出口处,闸底高程2.0 m,共8孔,每孔宽3 m,净宽24 m,该出口闸位于江南区北端,排水距离长,且出口处于庙龙港峡谷上游。当灵江干流发洪水时,受峡谷顶托,排涝困难。长石岭闸位于长石岭隧洞出口处,闸底高程3.0 m,共5孔,每孔宽7 m,净宽35 m。七一闸位于七一河出口处,闸底高程1.0 m,共2孔,每孔宽4 m,净宽8 m,该出口闸位于江南区北端,排水距离长,且闸前河道与七一河主流交叉,交叉角度大,无形中增加排水距离;且出口处于两卡口上游,排水条件更不利。

义城港平原城市及城镇排涝标准为20年一遇最大24 h暴雨不受淹,农田排涝标准为10年一遇3日暴雨4日排出。在现状下垫面工况下,义城港平原台金高速以下城区20年一遇最高水位基本低于5.5 m,可以达到5年一遇;台金高速上游现状防洪能力较低,不足5年一遇。随着临海中心城区优化提升城市功能,跨江向南发展,江南街道及尤溪镇区规划为临海主城区的组成部分,义城港平原城市化进程加快,平原建设用地扩大,洪水调蓄容积大幅减少。在规划下垫面工况下,台金高速以下的城区排涝能力将不足5年一遇,台金高速以上防洪形势更加严峻,遭遇5年一遇洪水时,淹没深度达1.5~2.5 m。

义城港平原存在的排涝问题为:1) 义城港平原为典型的河谷平原,两侧山区集水面积大,而上游未建有控制性防洪工程,这是义城港平原洪灾频发的主要原因。2) 排涝通道少。义城港平原仅有义城港一个排涝通道,既要承担排泄上游山区洪水的任务,又要承担排除本地涝水的任务,山洪和涝水叠加,造成水位居高不下,涝水难以及时排除,造成洪涝灾害。3) 中游河段存在卡口影响河道行洪。义城港上游里坎头段河宽约60 m,下游河段河宽约70 m,但是在中游三姓村、塘渡村河道较窄,河宽仅约30 m。河道规模上下游不匹配,影响河道行洪。

2 整体排涝思路

义城港平原流域面积达228.8 km2,山区面积占比达87.8%,其中尤溪镇以上的双坑溪、左岙溪流域面积达135 km2,中游的香年溪、白岩岙等支流,集雨面积共55 km2,因此解决义城港平原内涝的关键在于解决山区洪水的出路。排涝总体思路为:由于山区面积大,上游必须新建蓄洪水库工程[6],且在尽可能少占用耕地的前提下,新开排洪通道。排涝总体布局可概括为“上蓄、中分、下排”,即上游新建水库,对山区洪水进行调蓄;中游新开排涝通道,减轻义城港行洪压力;下游新增出口,提高涝水外排能力。

2.1 模型搭建及计算

为了能定量计算排涝方案的效果,采用漫垸网河准二维与网河一维混合模型非恒定流计算程序[7-8],建立义城港平原计算区域内的河网数学模型,全面、真实地模拟洪水演进变化过程。模型基本原理为隐式差分格式求解圣维南偏微分方程组。

圣维南偏微分方程组为

(1)

(2)

式(1)~式(2)中:B为水面宽,m;z为河道水位,m;Q为流量,m3/s;q为旁侧流量,m3/s;v为断面平均流速,m/s;g为重力加速度,m/s2;K为单位过水断面积的流量模数,m3/s。以四点隐式差分格式将上述偏微分方程组化为差分方程组。该差分方程组与河汊方程、边界条件及初始条件一起构成大型的非线性方程组,采用牛顿迭代及高斯列主元消去法求解,从而得出各计算断面的水位和流量过程。本数学模型考虑倒堤、漫滩、分洪及多种形式的闸、泵、堰、坝、阻水桥梁等各种水利条件因素,能适用于河道洪流演进的定量分析计算。

义城港平原排涝模型覆盖整个义城港平原,上边界为义城港尤溪洪水边界,下边界为七一闸、红旗闸、长石岭隧洞出口和规划出口等边界,香年溪、白岩岙等主要支流在模型中概化成集中入流。下边界灵江水位由灵江干流模型提供。模型概化了江南街道主要排涝河道包括七一河、义城港、长石岭河以及规划的新开河道、尤汛隧洞等线路,概化了5个边界、87个断面、11个河汊、9个水闸。

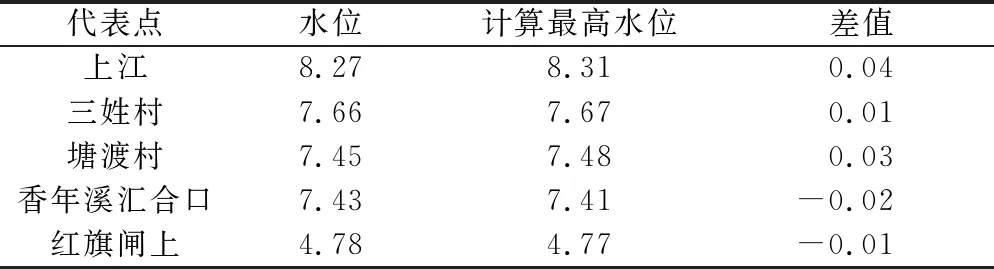

模型验证采用2015年“苏迪罗”台风雨洪过程,对义城港模型进行验证,洪痕水位成果为现场洪调取得。13号台风“苏迪罗”自8月7日开始影响临海市,至10日18时,全市累计平均面雨量234.2 mm。主城区8月9日降雨量近300 mm,超20年一遇。台风强降雨引发香年溪、义城港上游溪流等小流域山洪,所属镇街损失严重,江南淹没面积超50%。据统计,临海市直接经济损失18.97亿元,受影响人口约25万人,受淹村庄206个,房屋倒塌12间。验证计算成果见表1,可以看出,计算洪水位与洪水调查水位基本吻合(误差控制在0.04 m以下),说明模型结果准确,参数相对合理,能全面反映平原水流运动特性,可用作规划方案的分析和比较。本次排涝计算模型河道糙率取0.023~0.025。

表1 “苏迪罗”台风暴雨验证洪水计算成果比较 单位:m

2.2 “上蓄”工程

拟在柴坦溪和香年溪上分别建设水库,增加“上蓄”能力。包括在柴坦溪建设指岩水库,在香年溪建设香年水库和上垟水库。

指岩水库位于柴坦水电站下游2.4 km位置,集雨面积69 km2。指岩水库定位为防洪、供水和灌溉等综合功能。根据流域排涝要求,水库按照低于20年一遇洪水控制最大下泄100 m3/s,50年一遇洪水不超过200 m3/s控制,50年一遇以上洪水敞开泄洪的原则调度,则指岩水库防洪库容(P=5%)为1.5×107m3,死库容参考本地区其他工程,拟定为2×106m3,水库初定正常蓄水位130 m,兴利库容约4×107m3,总库容为5.7×107m3,坝顶高程140 m,坝高约110 m。

香年水库坝址位于香年溪上马村上游700 m,集雨面积24.8 km2。香年水库功能定位以防洪为主,结合生态等综合利用。根据流域排涝要求,水库按照低于20年一遇洪水不下泄,50年一遇洪水不超过100 m3/s控制,50年一遇以上洪水敞开泄洪的原则调度,则香年水库防洪库容(P=5%)为1×107m3,生态库容约3×106m3,死库容参考本地区其他工程,拟定为2×106m3,总库容为2×107m3,坝顶高程110 m,坝高约70 m。

上垟水库坝址位于香年溪支流洋路溪上垟村附近,集雨面积9 km2。上垟水库功能定位以防洪为主。根据流域排涝要求,水库按照低于20年一遇洪水不下泄,50年一遇洪水不超过50 m3/s控制,50年一遇以上洪水敞开泄洪的原则调度,则上垟水库防洪库容(P=5%)为4×106m3,死库容参考本地区其他工程,拟定为8×105m3,总库容为8.8×106m3,坝顶高程85 m,坝高约55 m。

2.3 “中分下排”工程

根据《临海市市域总体规划》(2017—2035年),江南街道的发展空间主要在尤溪镇以下。在尤溪镇里坎头以上流域面积达135 km2,即使指岩水库控制69 km2的流域面积,尤溪里坎头以上,仍有包括左岙溪在内66 km2的流域面积洪水要流到下游,20年一遇设计洪峰流量达600 m3/s。如何解决里坎头以上区间洪水,笔者提出两种解决方案:

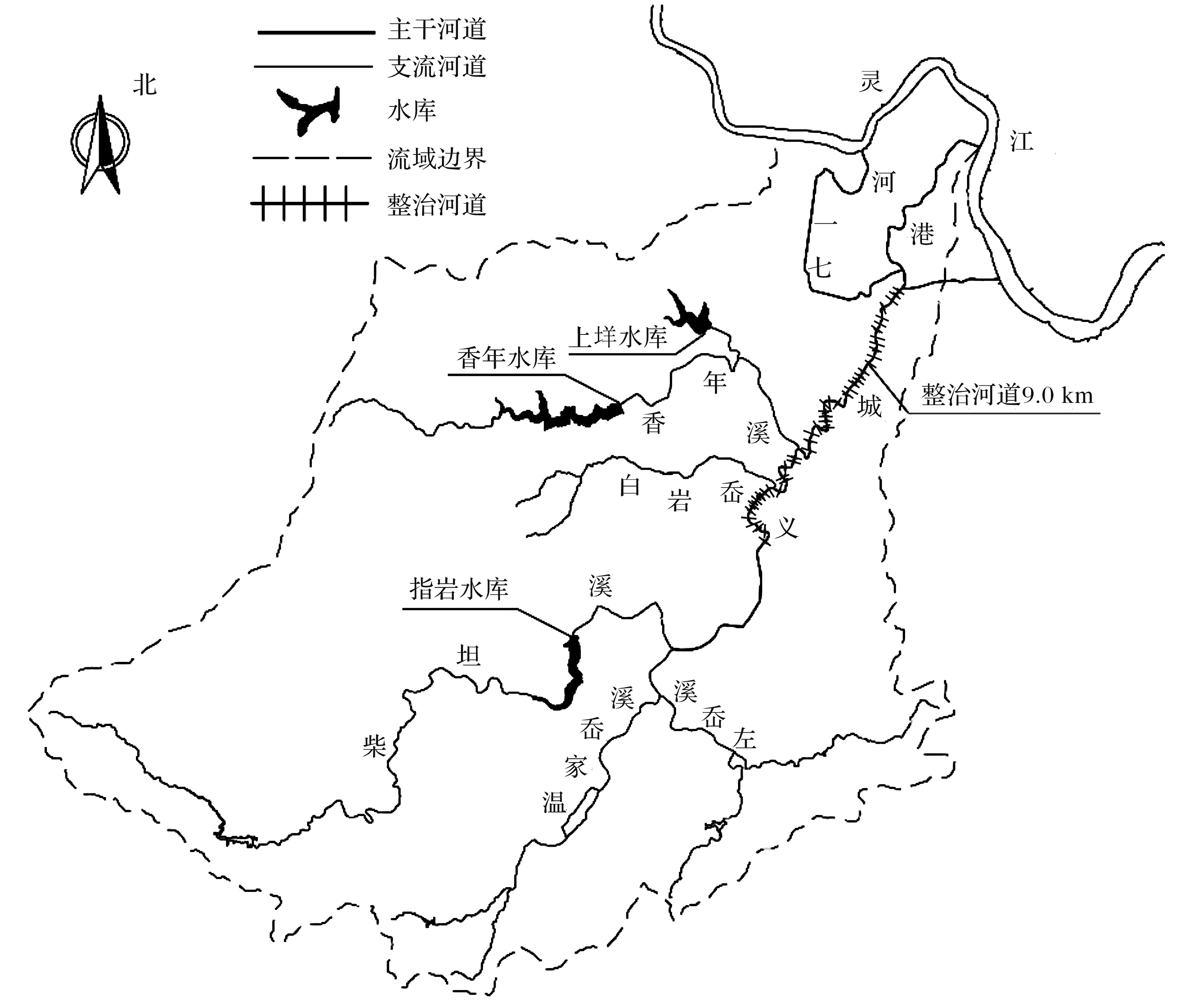

方案1(图1):基本维持现有的红旗闸、长石岭出口,对于义城港河道过流不足的问题,整治上江至长石岭9 km河段;拓宽至70 m以提高河道的整体行洪能力,同时河道两岸兴建堤防。

图1 义城港平原排涝方案1示意图

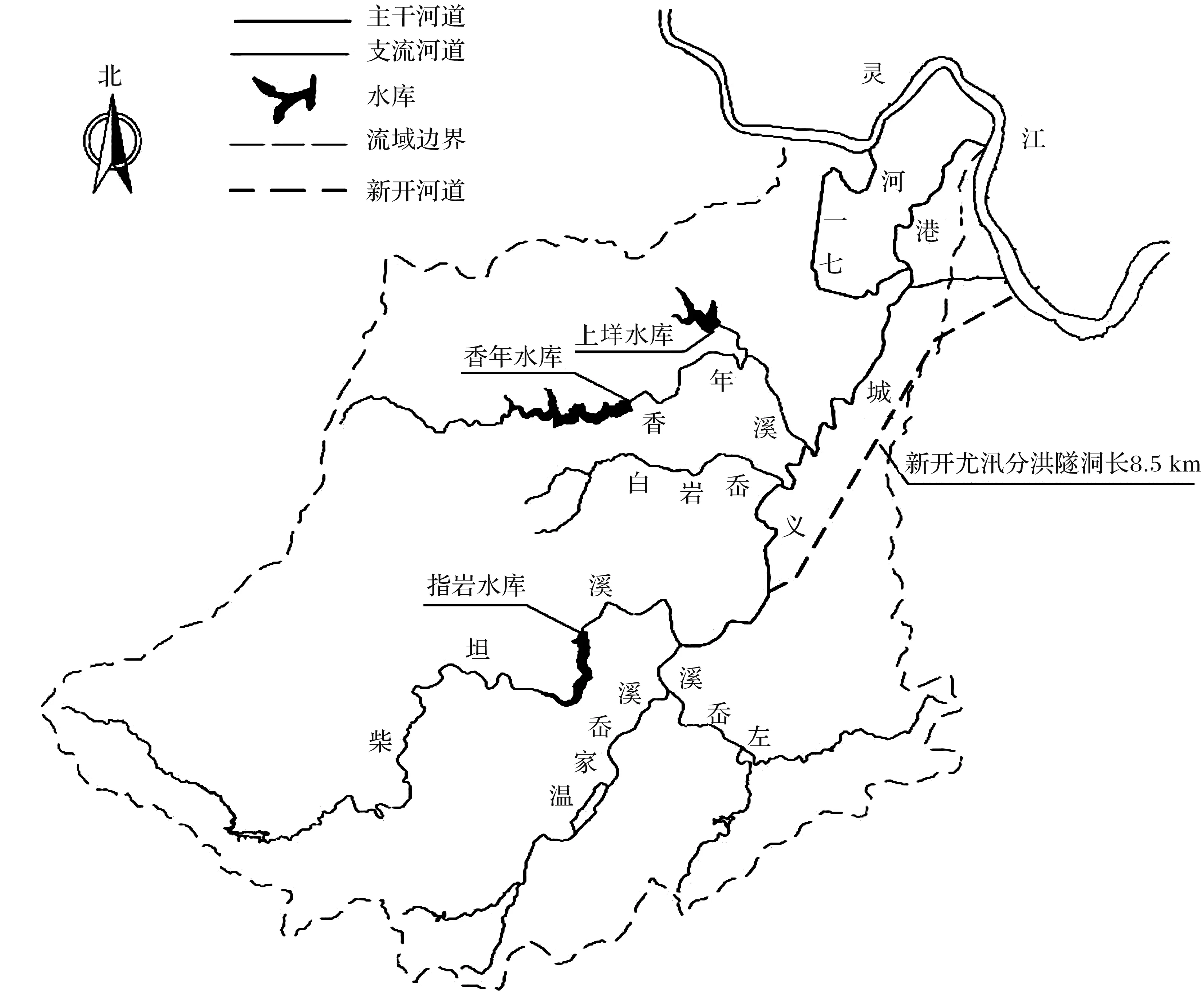

方案2(图2):新开尤汛排涝通道,即在里坎头至江海船厂出口新开长8.5 km的排涝隧洞,将义城港上游洪水直接排至灵江干流,以减轻义城港中游的防洪压力。隧洞拟考虑采用有压形式,有压隧洞流量计算公式为

图2 义城港平原排涝方案2示意图

(3)

式(3)中:μ为流量系数;A为过水面积,m2;T0-hp为上下游水头差,m。

上下游水头差与平原涝水和灵江洪水组合有关。根据水文资料分析,义城港洪水与灵江洪水组合呈同频率,且义城港洪峰要早于灵江洪峰14 h以上,根据历年的洪潮组合分析,义城港排涝洪峰时刻恰处于前期自然潮位阶段,而非灵江洪水影响阶段。排涝期间,假设义城港洪峰遭遇灵江前期高潮位4~4.5 m,那么洞径14 m的过流流量为600~650 m3/s。因此里坎头以上的洪水一部分通过指岩水库调蓄,剩余洪水通过尤汛排涝通道排入灵江,无需通过义城港排出。此时,平原排涝模型上边界为0流量。

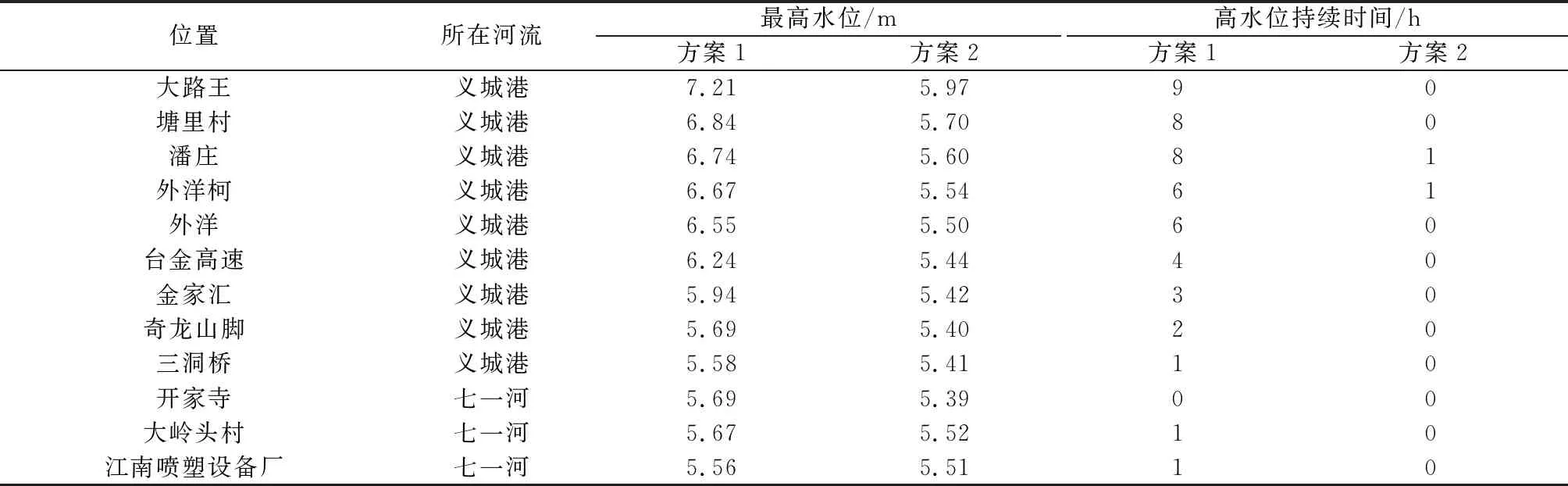

由表2可以看出,在20年一遇设计洪水下,方案2比方案1最高水位降低0.05~1.24 m,高水位持续时间减少1~9 h。从排涝效果看,新开排涝通道方案具有更大的排涝优势。方案1利用现有的排涝出口,在拓宽河道基础上,仍需要义城港老河道两岸新建堤防14 km,按照6 m的地面高程控制,堤防高0.5~2.0 m,这将严重影响周边地块洪水归槽,影响义城港河道亲水性和沿岸城市景观;兴建的堤防把义城港平原狭窄的地块又分隔成两块独立的区域,无论从土地利用还是交通布置都存在极大的不利因素,不利于城市的总体开发;而且河道两岸房屋多人口密集,拓宽河道将涉及较多耕地和自然村,征地拆迁难度大。方案2采用隧洞分洪的措施,占用土地资源更少,老河道具有良好的亲水性,虽然存在隧洞开挖工程量较大,尤汛排涝隧洞为有压隧洞,施工难度较大的缺点,但上述工程施工的技术问题均能解决[9]。

表2 排涝比较方案计算成果表(P=5%)

方案1和方案2的技术经济比较见表3。由表3可以看出,方案2较方案1减少土地征用49 ha2,而投资只增加38 913万元。从节约土地、有利于城市总体开发的角度看,方案2即新开尤汛排涝通道的方案优于方案1。

表3 排涝方案各项指标比较成果表(P=5%)

3 结论和建议

义城港平原由于上游山区面积大、排涝通道少、排涝河道存在卡口等原因洪涝灾害频发。针对此种情况,笔者提出“上蓄、中分、下排”的总体解决思路,并在“中分、下排”处理方法中提出了扩宽河道和新开排涝通道两种方案。同时在上游新建水库的条件下,通过采用河网一维非恒定流计算程序,建立整个计算区域内的河网数学模型,并对两种方案进行模拟,对比分析了两种方案的效果与技术经济性。经计算,从排涝效果看,相比拓宽河道方案,分洪隧洞方案最高水位降低0.05~1.24 m,高水位持续时间减少1~9 h,具有更大的排涝优势。且拓宽河道方案仍需要在义城港老河道两岸新建堤防14 km,影响周边地块涝水归槽,把义城港平原狭窄的地块又分隔成两块独立的区域,不利于城市总体开发。隧洞分洪方案占用土地资源少,老河道亲水性好,从节约土地、利于城市总体开发的角度看,推荐采用新开排涝通道的方案,对其他河谷平原的排涝格局确定亦有一定的借鉴意义。