某堆积体滑坡成因机理及稳定性分析

张秋霞,文丽娜,朱崇林,林世伟

(1.四川省公路院工程监理有限公司,成都 610041;2.四川省公路规划勘察设计研究院有限公司,成都 610041)

1 前言

我国川西高原为川、青、藏三省结合部地区,具有海拔高、地质条件复杂、地形切割强烈、河流侵蚀严重,区域内公路沿线病害多、整体路况差、通行能力弱的特点。黄润秋[1]、陈祖安[2]、魏昌利[3]等学者研究表明西部地区的复杂环境决定了区域内地质灾害的复杂性与多样性,其中大型滑坡,具有规模大、成因机理复杂的特点。王立朝[4]对白格滑坡进行研究得出高山峡谷地貌与金沙江构造断裂带岩性破碎是滑坡发育的基础条件,而降雨、冻融、地震是滑坡的诱发条件。顾金[5]研究了地质条件复杂的大渡河流域的摩岗岭滑坡、烂田湾滑坡,分析了地震与滑坡孕育的关系;郭长宝[6]依托川藏铁路研究表明日扎滑坡受断裂活动、岩溶水、长期卸荷等多种因素作用形成;王运生[7]对川藏铁路泸定段走廊道的研究揭示深切峡谷、高烈度、强烈深卸荷地区,在岩体破碎、强震活动及集中降雨工况下易孕育滑坡;胡航[8]建立滑坡室内模型试验研究了暴雨诱发大型堆积体滑坡的滑坡过程;黄鹏[9]、朱冬[10]等学者针对线性工程中的典型滑坡点进行了成因机理分析及处置措施总结。

针对西部区域内堆积体滑坡成因的复杂性,从保障居民正常通行、减少居民财产损失等方面考虑,对西部区域内沿线公路发生的滑坡点进行工程解析,总结成因机理并提出有建设性的工程经验具有重要意义。

2 滑坡工程地质条件

2.1 滑坡概况

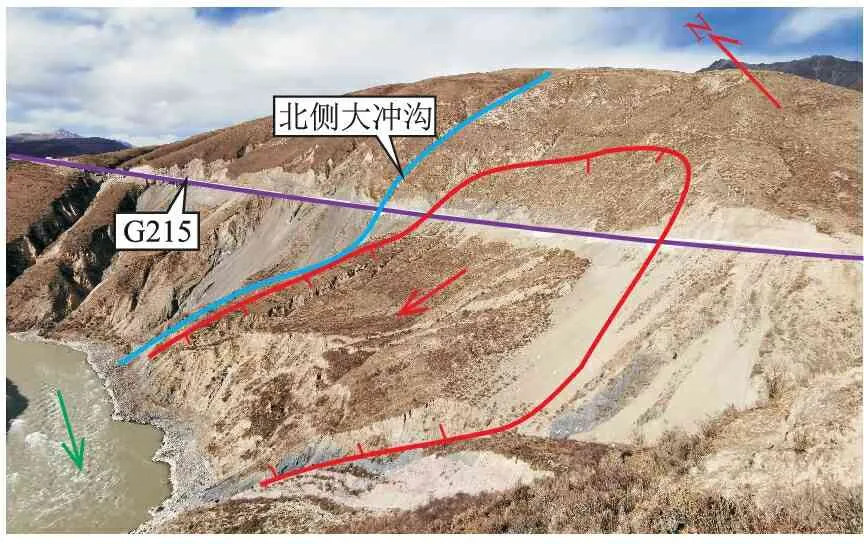

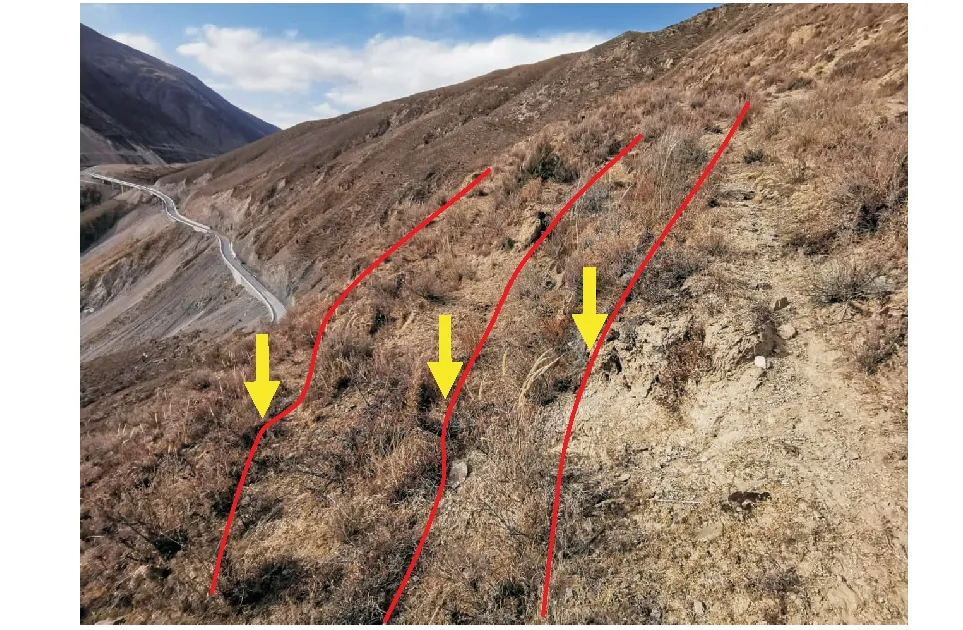

文中选取甘孜州石渠县境内一滑坡工程点作为研究对象,整个研究区位于金沙江左岸,为一段300 m长的土质堆积体边坡,边坡中后部施作了国道G215线公路,为半填半挖路基段,在右侧路肩处设有挡土墙。2020年7月,该段公路上边坡垮塌,路肩墙及路面下错、沉降开裂,边坡发生明显滑移变形。经现场调查,此滑坡发育于斜坡中下部,后部坡度约40°~50°,中前部坡度约10°~30°,整体呈“圈椅状”(图1)。

图1 滑坡地貌图

2.2 地形地貌与地质构造

研究区位于青藏高原强烈隆起区东南部(川西隆起区),属高山峡谷地貌,地形切割剧烈,山高谷深。边坡坡向约200°~240°,总体地势北东高、南西低,海拔相对高差约700 m。

区内构造线总体呈北西向展布,边坡前缘(金沙江边)有甘孜-玉树断裂发育(图2),该断裂为左旋走滑断裂,总体走向约295°。

图2 甘孜-玉树断裂区域分布

2.3 地层岩性

边坡地层主要为新生界第四系全新统人工填筑层(Q4ml)、滑坡堆积层(Q4del)及中生界三叠系上统曲嘎寺组(T3q)。其中人工填筑层(Q4ml)为沿国道G215路基及外侧斜坡分布的填土及弃土,厚约2~6 m不等,以黄灰色碎石为主,呈松散~稍密状(图3);滑坡堆积层(Q4del)主要由碎石、含碎石粉质粘土、块石等组成(图4),整体呈黄灰色,石质成分以板岩、千枚岩为主,总厚度约3~40 m;中生界三叠系上统曲嘎寺组(T3q)为场地基岩,岩性以板岩、含炭千枚岩为主,岩层片理发育,岩体破碎,岩质较软,且千枚岩遇水易软化,地层总体倾向北西,片理产状为306°~344°∠18°~38°。

图3 路基外人工弃土

2.4 气象与水文

研究区属大陆性季风高原气候区,全年降雨量在400~600 mm左右,降雨及汛期多集中在6~10月。地表水体主要为金沙江,从滑坡前缘通过,河道深切呈“V”型,险滩急流较多,径流主要来源为大气降水和冰雪融水;地下水按其赋存形式有松散堆积层孔隙水和基岩裂隙水两大类型,主要受河水、大气降水和高山雪融水补给。

图4 滑体物质组成

3 滑坡特征

3.1 滑坡的形态、规模及边界

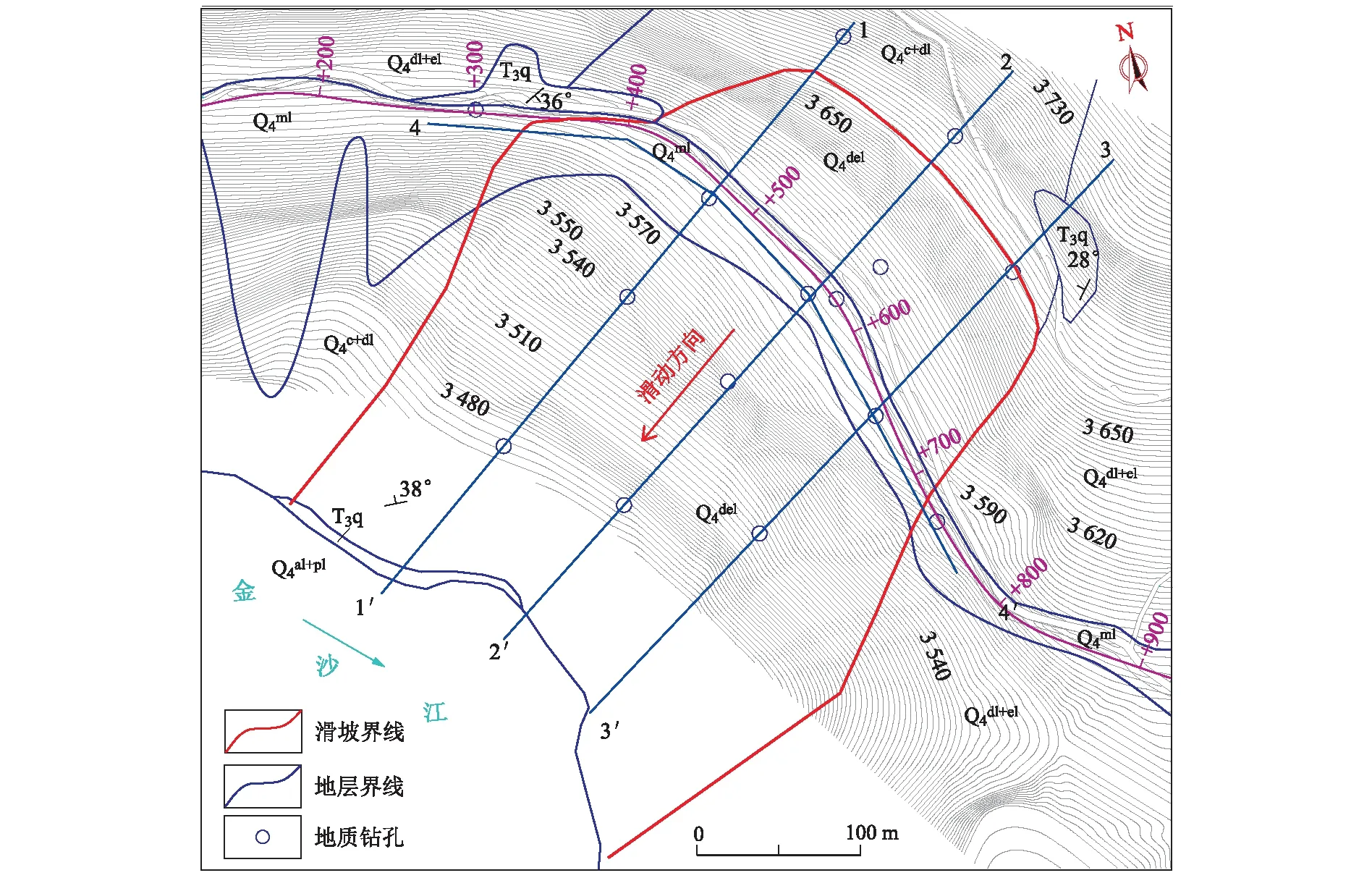

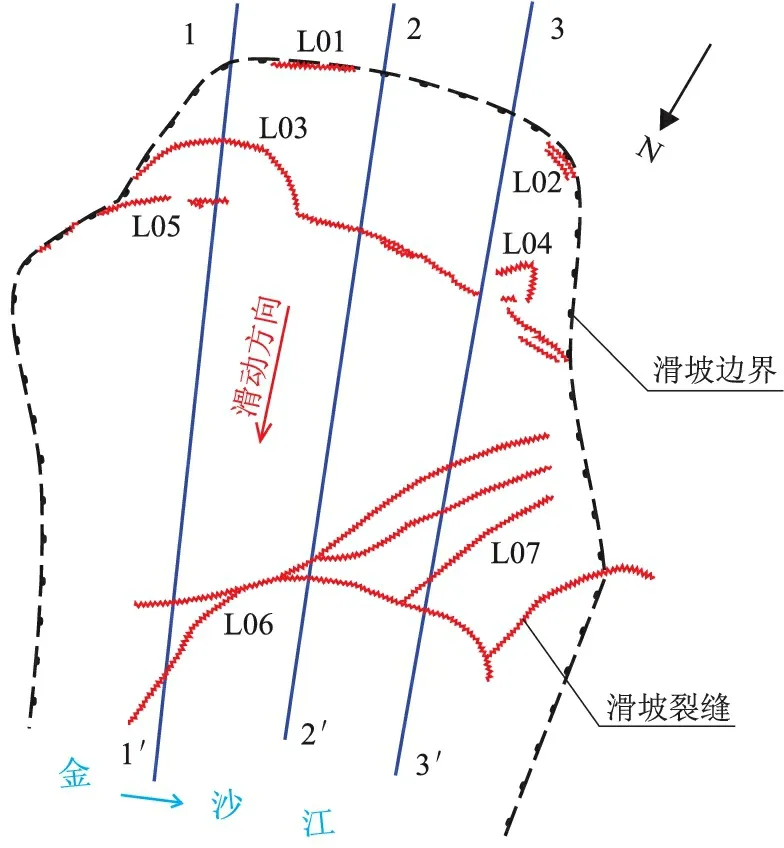

滑坡形态和规模:滑坡平面形态整体呈“圈椅形”(图5),后缘标高约3 670 m,前缘标高约3 410 m,高差260 m。主滑方向约232°,沿主滑方向纵向长约390 m,横向平均宽约320 m,平均厚约20 m,总方量约240×104m3,属巨型土质滑坡。

Q4ml.人工填土;Q4c+dl.崩坡积层;Q4al+pl.冲洪积层;Q4del.滑坡堆积组;T3q.曲嘎寺组}图5 滑坡平面示意图

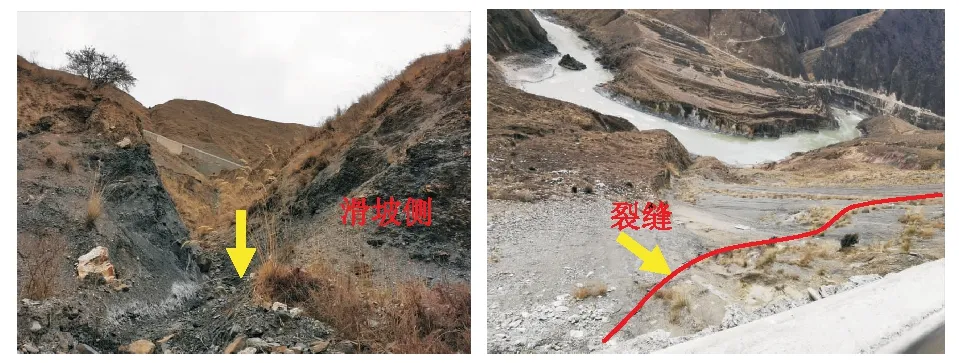

滑坡边界:滑坡位于一凹面斜坡中下部,边界较明显,在北侧以一条深切“V”形冲沟为界,冲沟长约1 km,深约5~15 m,路面裂缝延伸到冲沟边消失(图6a);南侧以一条东-西向的冲沟及山脊内侧为界,冲沟与G215国道间形成斜向的贯通裂缝(图6b);后缘地形较陡,见零星浅表溜滑及阶梯状下错(图6c),且下错为多年前发生;前缘位于金沙江岸边,剪出口北西高、南东低(图6d)。滑坡体内呈“扇形”,发育数条小冲沟,沟长一般100~300 m,沟深约0.5~1.0 m,坡面有一定的冲刷破坏现象。

图6(a) 滑坡北侧冲沟及裂缝图

图6(b) 滑坡南侧冲沟及斜向贯穿裂缝

图6(c) 滑坡后缘阶梯状下错图

图6(d) 滑坡前缘剪出口

3.2 滑坡的发展及变形破坏特征

据调查,国道G215线从滑坡中后部通过,为半挖半填路基段,左侧多为一级路堑边坡开挖,设有主动防护网;右侧路肩处设有连续路肩墙,墙基多置于块、碎石层内。目前,滑坡的变形破坏主要集中在4个区域(图10、表1),特征分述如下:

(1) 滑坡后缘变形区域:变形主要表现为浅表溜滑及阶梯状下错,其中,3-3′剖面后缘附近主要表现为阶梯状下错,发生于多年前,错台高约0.4~1.3 m,走向约339°,错台上部为小路,小路内侧见基岩出露(图6c);2-2′剖面以北主要表现为浅表滑塌,为新近发生,滑塌后壁高度约1.5~2.0 m,后壁依稀可见板岩出露。该段以牵引式破坏为主。

(2) 路线左侧上边坡变形区域:变形主要表现为左侧路堑边坡表土滑塌及变形,滑体由碎、块石组成,厚约2~5 m,其剪出口位于上边坡坡脚处,为牵引式破坏(图7)。

图7 路线左侧上边坡浅表滑塌

(3) 路面贯通裂缝:主要沿路面及内侧边沟开裂、沉降,裂缝宽3~10 cm,最宽处达30~50 cm,最深可见1.5 m,外侧路面下错或下沉10~30 cm,裂缝延伸长达380余米,贯通滑体,两端斜向延伸至冲沟后消失(图8)。主要受滑坡前缘牵引滑塌的影响,造成应力向后扩散,形成拉裂,后期可能继续发展。

图8 路面、边沟裂缝

(4) 滑坡前缘变形区域:滑坡南侧金沙江及冲沟岸坡牵引滑塌、下错破坏。其中,滑坡前缘1号剖面以南区域,受金沙江顶冲岸冲刷的影响,顺金沙江形成牵引式滑塌后退(图9a),滑塌体呈阶梯状逐级下错,支离破碎,后壁陡立且清晰,高约5 m,走向约332°,其前缘见明显剪出口,每年雨季均有变形,现状不稳定。在滑坡南侧3剖面附近,明显发育有4级土体逐级下错,错台高约2~3 m(图9b)。

图9(a) 滑坡前缘滑塌后退图

图9(b) 南侧的东-西向错台

表1 滑坡区裂缝统计表

图10 滑坡区裂缝分布示意图

3.3 滑坡的结构特征

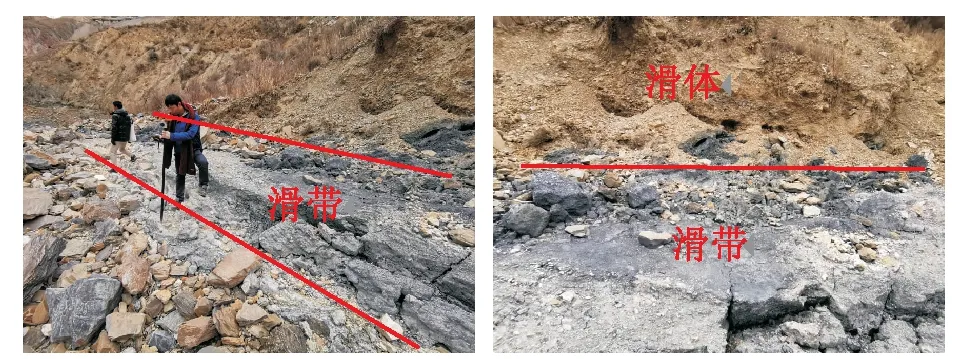

3.3.1 滑带(面)特征

在滑坡前缘(金沙江边)剖面显示,滑体与基岩间有一层滑带土,厚1.5~2 m,为深灰色夹灰白色含碎石粉质粘土,硬塑状,干强度较高,含碎石约10%~30%。前缘略见反翘,滑带在雨季有水渗出痕迹,呈软~流塑状(图11)。

图11 滑坡前缘岩土界面的滑带土

在滑坡中段的岩土界面附近,钻孔揭露一层含碎石粉质粘土(图12),呈深灰、黄灰色,以粉粘粒为主,硬塑状,含碎石、角砾约15%~25%,石质以板岩、千枚岩为主,呈次棱角状。该层土质较紧实,细粒土含量明显高于上部土层,但未见擦痕及镜面,推测为潜在滑带,厚0.7~1 m。

图12 滑坡中段岩土界面的滑带土

路线左侧(上边坡)滑体及岩土界面附近未见软弱层,均为碎石土。

3.3.2 滑床特征

滑床以中生界三叠系上统曲嘎寺组(T3q)板岩、千枚岩为主,岩层产状344°∠24°,岩质较软,其中含炭千枚岩遇水易软化、泥化。根据剖面勘测,滑床后缘陡(约46°),前缘缓(约18°),金沙江边再次变陡(约30°)。

4 滑坡成因机理及稳定性分析

4.1 滑坡成因机理分析

经综合定性分析,滑坡形成受基本因素(地层岩性、地形地貌、水文气象等)和诱发因素(降雨、工程活动、地震等)两方面影响。

基本因素:①由于研究区断裂发育,岩体破碎,同时在河床的快速下切、剥蚀和断裂构造等作用下易形成大型碎块石堆积体,为滑坡的孕育提供了物质来源。②滑坡点属凹面坡地形,上陡下缓,利于降水汇集和崩、滑塌物质的积累,长久的水体汇集使得抗滑段的土体力学强度降低,不利于堆积体的整体稳定。③滑床的岩性为含炭千枚岩,遇水易软化、泥化,为滑坡的孕育创造了潜在软弱滑动面。④斜坡上发育的深切“V”字形冲沟和金沙江坡岸冲刷为滑坡发育提供良好的边界条件。

诱发因素:①日常降雨及融化后的雪水下渗使得岩土界面处的土体抗剪强度指标降低,造成边坡的前期蠕滑。②2020年7月连续强降雨,一方面雨水大量下渗快速增加了滑体重度并降低了滑带土的抗剪强度;另一方面引起金沙江水位上涨,加剧岸坡冲刷,形成前缘的后退式滑塌破坏或阶梯状下错。③G215线的改建活动,开挖了路线左侧边坡形成了临空面,引起公路上边坡局部溜塌,将工程废渣弃于右侧边坡,增大了滑坡下滑力,综上,G215改建工程活动降低了边坡的整体稳定性。④甘孜-玉树断裂从滑坡前缘(金沙江边)通过,晚新生代以来,具长期活动史,2010年玉树7.1级地震改变了边坡原稳定状态,改变地表地形,降低结构面力学强度指标,为该滑坡的孕育提供了潜在诱发因素。

4.2 滑坡稳定性分析

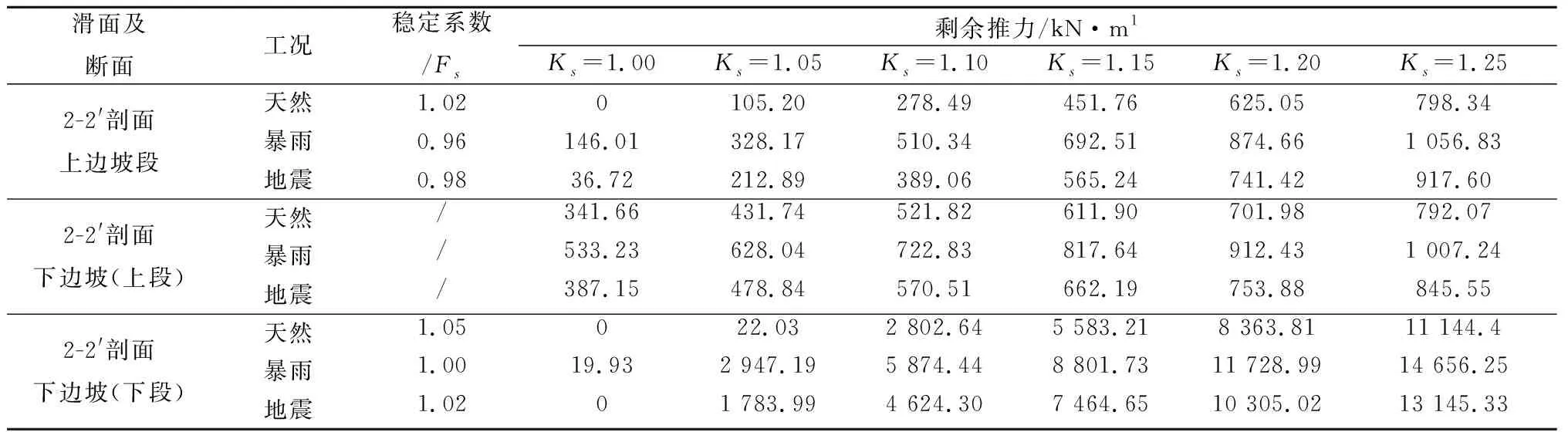

本文选取典型地质剖面,据《公路滑坡防治设计规范》(JTG/T 3334-2018)[11]中式5.4.9-1,采用传递系数法对滑坡的稳定性进行定量分析。将剖面由上至下可分为上边坡段、下边坡段(上段、下段)分别进行稳定性分析。

结合滑带土试验、反算结果及区域工程资料,滑带土的物理力学参数综合取值为:上边坡段碎石类滑带土天然状态抗剪强度:C=17.10 kPa、φ=39°;饱和状态抗剪强度:C=15.87 kPa、φ=38°;下边坡段含碎石粉质粘土类滑带土天然状态抗剪强度:C=25.63 kPa、φ=23°;饱和状态抗剪强度:C=21.10 kPa、φ=22.6°。

G215道路为三级公路,根据《公路滑坡防治设计规范》(JTG/T 3334-2018)[11]表3.2.3及5.2.3,该点防治安全等级取Ⅲ级,设计稳定安全系数(Ks)天然工况取1.15,暴雨和地震工况取1.10,对各滑动段的剩余推力进行计算,计算模型及结果分别见图13和表2。

Q4del.滑坡堆积层;Q4ml.人工填土层;Q4al+pl.冲洪积层;T3q.曲嘎寺组图13 2-2′典型地质剖面

据表3《公路滑坡防治设计规范》(JTG/T 3334-2018 )[9],边坡稳定性计算结果显示:

(1) 上边坡:天然工况时稳定系数为1.02,处于欠稳定状态;暴雨及地震工况时稳定系数分别为0.96、0.98,不稳定。

表2 推力计算成果表

表3 滑坡稳定状态分级

(2) 下边坡:天然工况时稳定系数为1.05,处于基本稳定状态;暴雨工况时稳定系数为1.00,欠稳定;地震工况时稳定系数为1.02,欠稳定状态。

5 结论及建议

(1) 地层岩性、地形地貌、水文气象等为滑坡孕育提供了基础条件;强降雨为引发滑坡的主要诱发因素。

(2) G215路线左侧上边坡、右侧下边坡的现状分别为欠稳定、基本稳定状态,在降雨等外部因素影响下分别为不稳定、欠稳定状态。

(3) 针对滑坡的稳定性,综合分析后对滑坡分段提出以下治理方案建议。

①强降雨是滑坡的主要诱发因素,故建议在滑坡后缘外侧设置截、排水沟,坡面插泄水管。

②保障G215线的正常通行,路线左侧上边坡因路基开挖引起的局部滑塌、开裂等牵引破坏问题,建议清除已开裂松土后,采用坡脚支挡+坡面锚固综合处置,并作植草固沙。

③路线右侧下边坡为牵引式滑坡,现处于蠕滑变形阶段,滑体厚度及推力均较大,整体防治难度高、费用大。因G215线位于滑坡后缘,为保障公路的正常运营,可在下边坡滑体厚度较薄且推力较小处设抗滑桩或桩板墙等进行治理。