南宋院画对日本水墨画发展的影响

王 源,王 佳(西安工程大学,陕西 西安 710048)

中日两国之间的文化交流源远流长,早在魏晋南北朝时期,日本就已经开始向中原王朝通史纳贡。公元6世纪至9世纪,中日文化交流达到了一个高峰。在明治维新之前,日本社会各个领域无不渗透着汉文化思想。

自日本镰仓时代(1185—1333年)起,中国宋、元时期的绘画作品就开始经由民间贸易、佛教交流等渠道不断地进入日本。为区别于唐代传入日本的“唐绘”,这一类画作被称为“汉画”。根据目前日本镰仓市圆觉寺收藏的珍贵古籍《佛日庵公物目录》一书中的记载,当时包括宋徽宗赵佶、禅僧牧溪在内的许多中国画家的作品在日本社会都有流传,尽管依照现代艺术考古鉴定的结果,这些作品真伪存疑,但在当时却受到日本上层阶级的珍视。史料记载,室町幕府三代将军足利义满就对有着“风流天子”之名的赵佶非常神往,他模仿赵佶开展了大规模的艺术品收藏活动,并热衷于在书画作品上加盖他的私章。从日本东京国立博物馆所藏《御物御画目录》的记载来看,15世纪左右,室町幕府收藏的艺术品中,牧溪的作品多达35件,占到了书画作品总数的1/3以上,其次则是梁楷作品9件,马远作品7件。由此可见,对中国艺术品的收藏与占有,已经成为幕府将军满足自己“中华皇帝构想”的主要方式之一。

从镰仓时代到室町时代,传入日本的中国绘画作品主要是南宋院画和继承了南宋院画风格的元代绘画。绘画作品大致可分为两类。

第一类是“禅の绘画”。这类作品大多为禅宗画僧所绘制,作品以宣传佛教禅宗教义为主要目的。禅宗绘画代表人物牧溪对日本美术影响很大,其作品现今大多成为日本寺院、博物馆、美术馆或私人藏品。

第二类是“皇帝の绘画”。这一类主要是宋代宫廷画院创作的绘画作品,包括以献给皇帝为目标的院体画以及皇帝自己的作品等。这些作品是幕府收藏的重点,例如梁楷的《耕织图》、夏圭的《山水图》等。

有趣的是,尽管文化传播具有一定的滞后性,但是五代、北宋时期的绘画作品和元代的文人画作品几乎都没有传入日本。依照董其昌的“南北宗”论,东渡日本的作品以“北宗”绘画为主,“南宗”绘画极少,可见当时日本社会对这类作品的需求有一定倾向性。成书于室町幕府八代将军足利义政时期的《君台观左右帐记》中记录着当时日本对中国魏晋至元代画家的品级分类,从记录中来看,牧溪、梁楷为“上上”,马远、夏圭为“上”,而在中国颇受赞誉的韩幹、黄筌、赵孟頫等则被评为“下”。

由此可见,尽管深受汉文化影响,但仅就宋元绘画这一点来讲,中日之间的审美倾向却南辕北辙。那么是何种因素造成这种审美差异呢?大概因为时代背景和文化背景两点原因。

从时代背景来看,日本佛教昌隆,僧侣具有极其特殊的社会地位,牧溪作为禅宗高僧在日本备受推崇,那么其作品大量流入日本自然也就不足为奇。日本著名作家川端康成曾谈道:“牧溪是中国早期的禅僧,在中国并未受到重视。似乎是由于他的画多少有一些粗糙,在中国的绘画史上几乎不受尊重,但在日本却受到极大的尊重。中国画论并不怎么推崇牧溪,这种观点当然也随着牧溪的作品一同来到了日本。虽然这样的画论进入了日本,但是日本仍然把牧溪视为最高。”牧溪崇高的社会地位,使得他的画作也“扶摇而上”,影响了整个日本社会的审美。

从文化背景而言,当时在日本普遍流行的是“唐绘”与“大和绘”,其大多“设色甚重,多用金碧,以取观美”,作品注重华美,具有浓重的装饰意味。当时的日本人完全无法理解在中国逐渐占据画坛主流的文人画,反倒是“精工之极”的南宋院画更吸引他们的目光。这种观点并非一时之论,甚至到近代在中国画坛受到否定的院体画依然能在日本获得赞誉,例如“明四家”中的唐寅在日本就有大量拥护者,甚至一些日本学者将其尊为“新院派”领袖。因此,随着大量的“皇帝の绘画”和“禅の绘画”传入日本,以及最高统治者的青睐,南宋院画自然而然地成为日本画家学习和模仿的首要对象。在这种艺术思潮下,日本水墨画逐渐兴起。

镰仓时代的水墨画创作主体主要集中在禅僧群体中,这一时期,日本禅画的特点明显区别于飞鸟、奈良、平安三代。首先是技法上开始强调笔墨意趣,如奈良国立博物馆现存的《唐密十二天画像》,作品设色淡雅、线条变化丰富,明显表现出宋代宗教绘画的特点。其次是题材,描绘佛教禅宗祖师或高僧的故事性绘画逐步取代描绘密教尊像和净土世界的绘画,相较于以往,这类作品要求人物刻画更加准确而传神,宋画的写实技巧恰好符合这一要求。除禅画外,描绘世俗生活的“大和绘”也受到宋画影响。早期的“大和绘”人物外貌几乎一模一样、无法辨认,等到镰仓时代吸收了宋代白描人物画的技法后,人物形象才清晰可辨,如《东征传绘卷》《净土五祖绘卷》等作品中出现的人物形象相较以往更加丰满立体。最后是构图,“大和绘”的背景在构图上也大量模仿南宋山水,山石树木、章法布局几乎照搬宋画。这些因素使“大和绘”也开始逐步走上水墨之路。

至室町时代,幕府效仿南宋成立了宫廷画院机构,“三弥”、如拙、周文、雪舟、狩野正信等著名画家都是足利幕府的御用画师。

“三弥”指能阿弥、艺阿弥、相阿弥三人,他们长期服务于幕府将军,专门从事宫廷绘画创作和艺术品鉴定工作,见闻习染之下画风也受到了南宋院画的影响。例如能阿弥《白衣观音图》中泼墨水晕的草笔明显有牧溪绘画的特点;艺阿弥的《观瀑图》构图平稳,用笔严谨,模仿马远、夏圭的画风而又展现出日本水墨画的新面貌;相阿弥的《山水图》笔墨技法均源于宋画,再辅以日式的构图和情调,开创了“阿弥派”的独立风格,也推动了日本画水墨化发展的进程。除了绘画实践活动之外,能阿弥的《御物御画目录》、相阿弥的《君台观左右帐记》两部古籍也证实了南宋院画对日本绘画的变革与发展有着重要影响这一历史事实。

如拙是京都相国寺内的画僧,早期作品常以夸张的艺术手法来描绘生活之趣。宋元绘画随着禅宗一道传入日本后,如拙师法马远、夏圭、牧溪等人,博众家之长,另开风貌。从他的《柴门新月图》和《瓢鲇图》来看,无论构图、章法、造型都明显有模仿宋画的痕迹。

周文是京都相国寺主僧,除水墨山水画外,在雕刻艺术方面也有所造诣。他不仅充分吸取中国南宋山水画的精髓,而且继承了如拙的画风,在这两个基础上周文进一步开拓了日本山水画的风格样式,后世的日本水墨画家几乎无一例外都受到他的影响,因此他也被称为“日本水墨画之父”。他的作品《竹斋读书图》构图疏密有致、墨色浓淡相宜,是南宋山水画日本化进程中的典范;《三益齐图》山石线条硬挺、树枝姿态多变,有马远之面貌;《蜀山图》气韵空灵,烟雨浩茫,体现了禅宗理想,颇具宋画诗意。

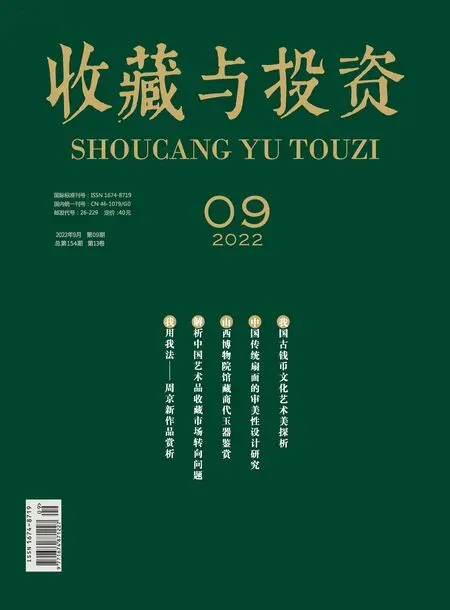

活跃于14世纪中后期的画家雪舟作品主要可以分为两类:一类是直接临摹南宋名家,尤其是李唐等人的画作,他常常在临摹的作品画面外落原画家的名款,在画面内落雪舟款,如《仿夏圭山水》《仿李唐山水》等;另一类是在原作的基础上加以变形、重组、拼接等二次创作,比如他的《秋冬山水图·冬景》(图一)就将南宋山水的特点展现得淋漓尽致,他用几条浓重的墨线将画面分割不同的区域以此塑造出层次分明的空间感,其中上方中央的一笔尤为大胆,似乎无依无据、凭空出现,但却生动地展示出狭窄山麓上巨岩突兀而出的景象。画面左下角一条小径伸向远处,给人留下了无尽想象的空间。右侧矮山虽无高耸之势,但山石峥嵘,很见风骨。远处的楼阁,在水寒山冷的气氛中,傲然挺立,于深山中彰显出几分人气。在这幅作品中,无论是构图、笔墨还是意境,我们都能明显看出夏圭《溪山清远图》中的巨石、李东《雪江卖鱼图》中的坡岸和马远《雪景四段图》中的雪景寒林。这种直接对原作的模仿显示了雪舟水墨画源出宋画的基本史实,也反映出当时日本画坛的学习取向。

图一 日本 雪舟 《秋冬山水图·冬景》

在上述诸位名家的理论研究及创作实践的基础之上,日本艺术史上历史最长、影响最大的画派—“狩野派”横空出世。自狩野正信始,绵延四百余年,始终占据着日本画坛的中心地位。

狩野派画家积极吸收两宋院体画的营养,并结合本土文化来发展自身。事实上,即使抛开“阿弥派”、如拙、周文、雪舟等人不谈,仅从几位狩野家主的作品中,我们就可以看到“汉画”对日本水墨画的影响。如狩野元信的《祖师大满送大智图》(图二)就是一种典型的宋院画风格:画面中山石运用了李唐“大斧劈皴”的技法,外形轮廓清晰有力,富有质感;中部将大面积留白处理成云水,不仅增加了画面的空灵之感,更具禅意,而且和紧密的山石形成节奏上的强烈对比,这是马、夏惯常使用的手法。还有他为京都灵云寺装潢时所绘制的几幅山水壁画,每一幅分别采用一位宋代绘画大师的艺术风格,如法常随笔点墨、夏圭简劲苍老和玉涧飞龙断墨等,可以说是宋代山水日本化的“教科书”。狩野探幽的绘画深受郭熙画风的影响,他的《山水图屏风》与郭熙的《早春图》笔墨极为相似,画面中的山水粗笔淡墨、水汽淋漓,树木清淡枯瘦,显示出几分寒意,同时还吸收了夏圭“拖泥带水”的皴法,可见其深得两宋院体山水画的精髓。

图二 日本 狩野元信 《祖师大满送大智图》

在中国艺术史上,南宋院画在元明文人画崛起后逐渐衰落,甚至在明清时期一度被否定,但是在世界范围内南宋院体画却备受赞誉,许多西方的艺术家、学者甚至认为这种精工至极、富有装饰色彩的画作才是中国画的“正统”。这种观点在日本表现得尤为明显。南宋院画对日本绘画的影响不只局限于绘画实践,甚至对日本的艺术理论乃至文化发展都起到了推动作用。日本画家根据本民族的审美特性对南宋院画的章法布局、笔墨技法、题材内容等元素进行了改造性吸收,创造出了一种全新的绘画风貌,并在长达四百年的历史中,完成了日本绘画从古代向近代的转变,也为日本近代绘画的形成奠定了理论与实践基础。