不同浓度小球藻与养殖模式对橄榄蛏蚌生长的影响

赵秀侠,闻海波,丁图强,杨 坤,方 婷,高 娜,卢文轩*

(1.安徽省农业科学院水产研究所,安徽合肥 230031;2.水产增养殖安徽省重点实验室,安徽合肥 230031;3.中国水产科学研究院淡水渔业研究中心,江苏无锡 214081;4.阜阳市水产管理局,安徽阜阳 236000)

橄榄蛏蚌()隶属于软体动物门(Mollusca)瓣鳃纲(Lamellibranchia)蚌目(Unionoida)蚌科(Unionidae),为我国特有淡水蚌种,主要栖息于河口、湖泊及河湖交汇处等具硬质泥底且有一定水流的水体。目前主要分布于浙江、河南、河北及安徽淮河阜南段,湖北天门河竟陵段及江西鄱阳湖部分水域亦有零星分布。橄榄蛏蚌为滤食性生物,主要滤食水体中藻类、细菌和有机碎屑等,在天然水体净化和物质能量循环系统中具有重要的生态功能和地位。

近年来,多种自然因素与人为不合理活动干扰等因素,加之水资源紧缺,水体污染加剧了水体生态系统的脆弱性,自然状态下水体的浮游动物(枝角类、桡足类)和浮游植物(蓝藻、绿藻、硅藻)优势种发生了改变,影响自然水体的水质,使蚌类饵料资源发生变化;另一方面,橄榄蛏蚌食用价值和经济价值较高,大量捕捞破坏了其种质资源和栖息地环境;由于橄榄蛏蚌寿命较长,性成熟较晚,种质资源一旦遭到破坏很难恢复,影响蚌类种群繁衍和种质资源多样性。因此,如何科学地保护橄榄蛏蚌物种资源,维护生态平衡,更有效地利用其资源势在必行。

安徽省内淡水蚌类资源较为丰富,且不同地区种类分布存在差异。目前研究主要集中于橄榄蛏蚌线粒体的分子鉴定与系统分析;淮河橄榄蛏蚌繁殖类型与性腺发育特征;橄榄蛏蚌数量性状间的相关性以及影响肉质量主要性状的相关关系;橄榄蛏蚌血细胞的形态特征和吞噬作用;橄榄蛏蚌肥满度的周年变化规律并揭示其繁殖特性;橄榄蛏蚌营养成分与生理特性的影响因素等;危延庭等研究了增养殖技术,橄榄蛏蚌池塘驯养成活率为86%,达到池塘驯养的标准。目前,橄榄蛏蚌研究主要集中在生化特性、生物学、人工养殖技术、遗传特性等方面,但关于池塘养殖的饵料生物、底质类型对橄榄蛏蚌生长变化的影响研究较少;加之橄榄蛏蚌营养价值较高,人为的大量捕捞导致橄榄蛏蚌土著群体数量下降,生境破坏、不合理的渔业活动与保护措施薄弱等因素,蚌类资源处于濒危状态。因此,迫切需要开展橄榄蛏蚌人工养殖技术研究。

笔者以小球藻作为饵料生物,探讨不同浓度小球藻对橄榄蛏蚌生长状况的影响,研究不同养殖模式下橄榄蛏蚌的生长情况,旨在为橄榄蛏蚌人工养殖饵料供给、养殖与收获等提供科学依据。

1 材料与方法

试验用橄榄蛏蚌,为安徽省阜南县京淮特种水产有限公司养殖种类。外壳完整无损伤、规格基本一致,体质量为2.22~4.09 g,体长为3.96~5.06 cm。暂养于100 cm×80 cm 水泥池中,保持水体溶解氧不低于5.5 mg/L,暂养3 d,排出消化道中食物后,用吸水纸吸干体表水分后,用于试验。

试验用小球藻藻液(.spp)初始浓度为2.09×10cells/L,购于安徽万世生物制药有限公司。

试验在100 L圆形塑料桶内进行,桶内加入50 L自来水(均为活性炭过滤除氯的自来水),每组30~35只;每隔48 h用筛绢过滤换水一次,重新加入小球藻;用血球计数器计数饵料密度,根据计数结果添加饵料小球藻。

不同浓度小球藻对橄榄蛏蚌生长的影响。参考橄榄蛏蚌栖息的自然水体中浮游植物细胞丰度背景值(约10cells/L),设置小球藻浓度为1.0×10、1.0×10、0.5×10、1.0×10、1.0×10cells/L 5个梯度,每组设置3个平行。

不同培育模式对橄榄蛏蚌生长的影响。试验培育模式采用无土模式、浅土模式(桶底铺细碎石子,垫5 cm左右疏松、柔软的砂质土)、网箱吊养(80 cm×80 cm×13 cm网箱,底层垫砂质土,约3 cm厚,用纱网覆盖防止逃逸)3种方式,加入50 L自来水,小球藻投喂浓度为1.0×10cells/L,每种模式设置3个平行。

试验周期为30 d,试验结束时,测定橄榄蛏蚌体长、称量体质量;解剖软组织,将软组织、壳在65 ℃烘干48 h后,称其质量,测定肥满度。肥满度=软组织干重/壳干重×100%;采用105 ℃烘干失水法测定水分,含水量=(软体部湿重-软体部干重)/软体部湿重×100%。

通过Excel 2010软件对试验数据进行统计和分析,使用SPSS 22.0软件进行one-way ANOVA分析。

2 结果与分析

不同浓度小球藻对橄榄蛏蚌体长、体质量增长率的影响见表1与图1。当小球藻浓度为0.5×10与1.0×10cells/L时,橄榄蛏蚌体长、体质量增长率较高,在0.5×10cells/L小球藻浓度时,橄榄蛏蚌的体长增长率最高,为3.56%;在1.0×10cells/L小球藻浓度时,橄榄蛏蚌的体质量增长率最高,为3.20%。方差分析结果表明,小球藻浓度组间橄榄蛏蚌体长增长率(=4386,=0.026)与体质量增长率(=3466,=0.047)均有显著差异。综合分析,1.0×10cells/L小球藻浓度为橄榄蛏蚌生长的适宜浓度,过高或过低浓度的小球藻浓度均不利于橄榄蛏蚌的生长。

表1 橄榄蛏蚌生物学数据

图1 不同浓度小球藻对橄榄蛏蚌生长的影响Fig.1 Influence of different concentrations of Chlorella on growth of Solenaia oleivora

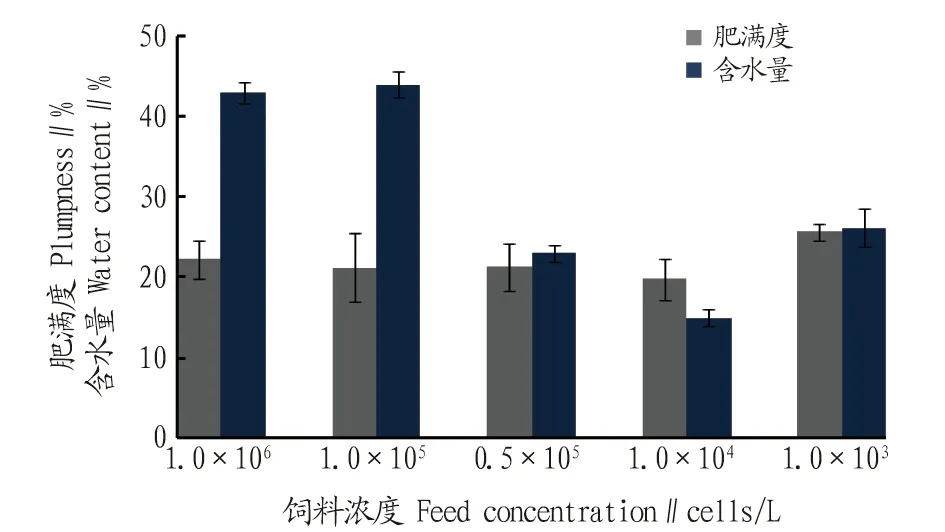

肥满度又称丰满系数,常被用来表示生物的生长状况和群落饵料情况。不同小球藻浓度对橄榄蛏蚌肥满度与含水量的影响见图2。由图2可知,不同小球藻浓度组间橄榄蛏蚌肥满度的差异较小。随着小球藻浓度降低,橄榄蛏蚌肥满度略有下降,但不存在显著差异;含水量随小球藻浓度降低有下降趋势,不同小球藻浓度组间存在显著差异。在1.0×10cells/L浓度组时,橄榄蛏蚌肥满度达到最大,为25.67%;在1.0×10cells/L浓度组时,含水量最高为44.10%。方差分析结果表明,小球藻不同浓度组对橄榄蛏蚌肥满度无显著影响(=0817,=0543,>0.05),对橄榄蛏蚌含水量影响显著(=6627,=0009,<0.05);Pearson相关性分析表明,肥满度与含水量之间无显著相关(>0.05)。

图2 不同浓度小球藻对橄榄蛏蚌肥满度与含水量的影响Fig.2 Influence of different concentrations of Chlorella on plumpness and moisture of S.oleivora

由图3可知,在无土、浅土(约为5 cm厚)、网箱3种养殖方式中,以浅土培养橄榄蛏蚌生长最为适宜,体长、体质量增长率均最大,分别为0.64%、0.73%;其次为网箱吊养方式;无土养殖模式下,橄榄蛏蚌生长情况较差。肥满度指标分析显示,在浅土培育模式下,橄榄蛏蚌肥满度最高,达22.97%,其次为网箱模式,无土模式肥满度最低;含水量指标显示,无土培育模式下,橄榄蛏蚌含水量最高,为35.18%,其次为浅土培育模式,网箱模式下的含水量最低。综合分析,人工养殖条件下的3种培养模式中,浅土培养更适宜橄榄蛏蚌生长,其原因可能是浅土模式与橄榄蛏蚌野外栖息环境相似。

图3 不同培养介质对橄榄蛏蚌生长的影响Fig.3 Influence of different culture patterns on growth of S.oleivora

3 结论与讨论

影响贝类大规模培养的限制因素很多,如饵料、溶氧、pH、盐度、温度等,其中饵料是最重要的限制因素。饵料藻类影响贝类营养生长、生理繁殖,饵料浓度对双壳贝类摄食生理的影响一直是研究热点。在适宜的饵料浓度范围内,滤食性贝类的摄食率和清滤率随浓度的增加而增加,超过一定的饵料浓度,随浓度的增加其摄食率稍微降低。在橄榄蛏蚌人工繁育技术研究中,探索适宜橄榄蛏蚌生长最大化的饵料微藻,是急待解决的问题之一。因此,从饵料藻类的营养价值、摄食、消化、藻类的生化组成等综合分析藻类对双壳贝类幼体生长的影响,探讨双壳贝类营养需求已成为贝类饵料生物学研究的主要内容之一。研究表明等鞭金藻饵料密度为2.5×10~10.0×10cell/mL与扁藻饵料密度为0.5×10~1.0×10cell/mL为贝类幼虫生长与变态发育最适宜的藻类密度;黄海立等提出天然藻类饵料杂色鲍幼体与稚贝的生长率和成活率优于人工分离饵料的混合藻;王金秋等研究发现,同一种饵料的不同密度对萼花臂尾轮虫种群增长有积极的影响,如蛋白核小球藻浓度45×10cell/mL为最适的饵料密度,藻类种类和密度对贝类幼虫生长有较大的影响。因此,饵料藻类的种类和密度对贝类幼虫的生长有较大影响。而小球藻具有营养全面、摄食方便、容易消化等优点外,对水质也有改良作用,通过光合作用,吸收贝类排放的CO和氮、磷元素,产生O与净化水质的作用。因此,小球藻投喂贝类研究其饵料效果具有重要的现实意义。该研究结果表明,在小球藻浓度为0.5×10与1.0×10cells/L时,其饵料效果较好,体长增长率与体质量增长率均较高,此浓度可以有效发挥小球藻的饵料价值,过高或过低饵料密度均不利于贝类的生长,低密度导致贝类摄食不足,缺乏足够的营养,影响贝类的生长繁殖;高密度的饵料可能会影响稚贝的摄食器官导致摄食能力下降,其次高密度藻细胞的代谢产物对稚贝的生长发育产生影响。

贝类肥满度、含水量的研究,有助于揭示生理生化的变化规律,与物质的储存与消耗过程有密切关系;其次,肥满度是确定双壳贝类的采捕时间、估计出肉率、观测营养状况和判断繁殖期的一项重要指标。研究发现厚壳贻贝肥满度与其生长环境及饵料的丰欠有关,贝壳软体部的含水量与水温及繁殖周期等密切相关;相同发育时期的厚壳贻贝肥满度与含水量组间差异不显著;如泥蚶肥满度和含水量的周年变化差异显著,且肥满度与含水量呈显著的负相关;中国紫蛤肥满度的周年变化趋势除自身因素外,主要影响因素为水温与饵料条件。由此可见,不同种类双壳类软体动物的肥满度变化规律有所差异,与性腺发育周期相关,其次与水温、栖息环境、饵料条件等相关;如栉孔扇贝的肥满度还与同化量显著相关,橄榄蚶的肥满度与含水量呈负相关关系。该研究中,橄榄蛏蚌肥满度与最适饵料条件关系也与上述观点一致;3种不同培养方式中,浅土培养的肥满度最高,与橄榄蛏蚌肥满度与栖息环境有关的观点一致。

研究表明,影响双壳贝类摄食、生长的因素较多。滤食性贝类摄食与水体理化环境、饵料粒径大小和运动能力、投喂频率以及对不同微藻摄食消化的选择性等密切相关,深入了解不同微藻饵料对双壳贝类生长的影响,需要更大范围内进行微藻饵料筛选,进行更多影响因素的分析,目前关于双壳贝类对饵料藻类吸收特性方面的研究较少,需要进一步设计试验进行验证。