基于Citespace的土壤重金属污染评价研究文献计量分析

黄伟华,王 萍

(曲阜师范大学地理与旅游学院,山东日照 276800)

随着工业化和城镇化的快速发展,土壤受到不同程度的重金属污染。土壤重金属具有难降解、潜伏期长和毒性大等特点,不仅使农作物的产量和品质下降,而且会通过摄入和皮肤接触等途径进入人体,对人们的身体健康造成严重危害,引发癌症或者其他疾病。在世界范围内,由于土壤重金属污染集中爆发的社会群体性事件是普遍现象,如中国的“镉大米”和“血铅”事件、日本的“水俣病”和骨痛病事件以及罗马尼亚境内的污染多瑙河事件。重金属污染事件频发,严重影响社会和谐稳定和经济平稳较快发展,各国各级政府高度重视土壤重金属污染状况排查与治理工作。丹麦、日本和美国等国家均较早地制定了一系列较为详细且具备可操作性的土壤环境管理法规和标准,近年来我国土壤污染防治工作的法律手段得到加强,人们土壤污染防治意识逐渐提高。中国生态环境部公布的《2019中国生态环境状况公报》显示,影响农用地土壤环境质量的主要污染物是重金属,其中镉为首要污染物;十九届五中全会提出“十四五”时期经济社会要推动绿色发展,持续减少主要污染物排放总量,改善生态环境。为管控土壤污染风险,保障公众健康,推动生态文明建设,国家相继颁布了《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤环境质量 农用地污染风险管控标准(试行)》(GB 15618—2018)和《土壤环境质量 建设用地污染风险管控标准(试行)》(GB 36600—2018)等一系列的法律法规,较为详细地规定了土壤重金属污染防治的具体措施和法律责任。

土壤重金属污染已经成为全球主要环境生态问题之一,国内外学术界也越来越多关注土壤重金属污染评价或评估,如王信凯等分析苏州市农田土壤污染状况,发现Cd和Hg污染较为严重,农业和工业活动是研究区土壤重金属积累的主要原因;王昌宇等发现雄安新区某金属冶炼厂土壤重金属对儿童具有较高的健康风险,土壤污染来源主要是冶炼活动和地下水灌溉;Kamani等分析伊朗扎黑丹市78份街道尘土,结果表明几乎所有采样的城市土地利用类型都富含重金属,重金属污染来源为人类活动。基于数学和统计学的文献计量方法,能够定量化阐明具体时间范围内某一研究领域的发展趋势,在分析研究内容、方法、热点与趋势等方面具有一定的优势。鉴于此,笔者运用Citespace可视化分析软件,以“土壤重金属污染评价”为主题词检索,通过处理大量有关文献,获得研究分析主题的知识图谱,可视化地展示土壤重金属污染评价研究领域知识,旨在使相关研究人员直观地了解和把握该领域的研究态势及未来发展趋势,更好地完成未来有关的研究工作。

1 数据来源与研究方法

该研究分析所用文献数据来源于WOS核心数据库和CNKI数据库,均以主题词为检索项。在CNKI数据库中,检索条件以“土壤重金属”AND“污染评估”OR“污染评价”进行高级检索,发表时间设置为2002-01-01至2020-12-31,语言类型设置成中文,检索获得3 293篇文献,删去检索结果中无作者文献、书评、学术成果介绍、会议介绍及与主题不相关文献,最后在CNKI数据库筛选出相关文献3 067篇;外文文献数据选取自美国科学信息研究所WOS数据库中核心合集,主题词选择“soil” AND “ Trace element*” OR“ heavy metal*”AND“pollution assessment”OR“pollution evaluation”OR“contamination evaluation”OR“contamination assessment”,时间跨度为2002—2020年,去重后获得4 964篇文献。数据下载日期是2021年5月17日。

目前绘制知识图谱的软件有很多,如CiteSpace、UCINET和VOSviewer等,各个软件都有自身独特的优势,其中Citespace是美国德雷塞尔大学(Drexel University)信息科学与技术学院陈超美教授联合大连理工大学开发的一款基于Java程序的文献计量分析软件,能够清晰地呈现学科主题间的关系,在分析学科研究前沿及动态发展规律上具有优势,且可以高效地处理大量数据。随着Citespace算法和功能的不断优化,目前已经被应用于医学、计算机科学和医学等60多个领域。因此,该研究借助Citespace(5.7 R5版本)软件,利用其强大的数据挖掘、科学计量和图形绘制功能完成作者合作网络分析、研究机构分析及关键词共现分析,分析国内外土壤重金属污染评估研究现状、热点领域及未来发展态势。具体操作步骤如下:启用5.7 R2版本的WOS和CNKI数据分析板块,时间切割分区设置为1 a,设置时间跨度为2002—2020年,选择每年出现频次最高的前30个数据,其他为系统默认,分别选择“作者”“机构”“关键词”为网络节点类型,依次进行作者合作网络分析、机构分析和关键词共现分析,并生成可视化知识图谱。

2 结果与分析

对2002—2020年土壤重金属污染评价研究的中外文献发文量的年变化进行分析(图1),2014年以后,土壤重金属污染评价研究的外文文献年发文量增加态势明显,从2013年的254篇增加到2020年的955篇;中文文献年发文量总体呈现缓慢增长的趋势,个别年份文献数量有所下降,但仍高于200篇。整体数据表明,土壤重金属污染评价研究越来越得到国际学术界重视,科研成果数量递增。

图1 2002—2020年土壤重金属污染评估研究中外文文献发文量Fig.1 Number of published articles on the evaluation of soil heavy metal pollution during 2002-2020

利用Citespace对研究对象的中外文文献发文机构进行分析(表1),在WOS核心合集数据库中,发文数量排名前10名的机构中国研究机构占8个,表明我国学者在国外发表文献量庞大,在国际研究领域中占据重要地位。其中,中国科学院中心度最高,是北京师范大学的11.25倍,表明其在土壤重金属污染研究领域比较活跃,与国内外相关科研机构之间共被引关系较多,与国内外科研机构的学术交流合作比较密切,研究成果的国际影响力较强。中国科学院也是国内发文量最高的机构,但是国内各科研机构合作网络分析结果较为离散,即中国科研机构之间在土壤重金属污染评价研究领域交流合作较少,今后应当加强优势互补,在国内形成浓厚学术合作氛围。

表1 土壤重金属污染评价研究发文量前10位机构排名

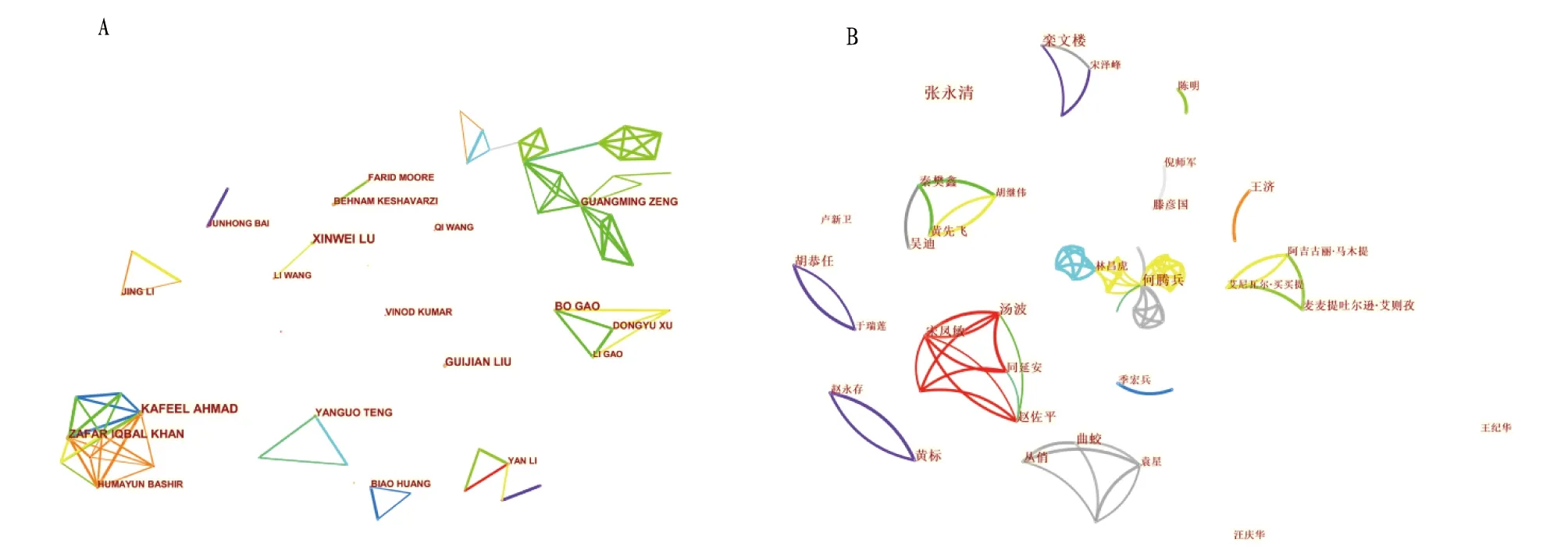

对外文作者进行分析得到共引作者图谱(图2A),图中的节点越大表示作者发文数量越多,网络密度越大,说明作者间交流合作更密切。图谱共有662个节点,976个连接,网络密度为0.004 5,说明外文作者间的学术交流合作较少。发文量最多的作者是卡菲尔-艾哈迈德(Kafeel Ahmad)和卢新卫(XinWei Lu),均为26篇,其次是扎法尔-伊克巴尔-汗(Zafar Iqbal Khan)、高博(Gao Bo)和曾光明(GuangMing Zeng)等,前10位作者发文次数在12次及以上,占到所有作者总发文次数的3.74%,表明土壤重金属污染评价研究领域,作者集中度并不高。大部分学者之间有一定的联系,形成了人数不多、较为固定的学术团体,但是学术团体间的连线整体上并不多,核心网络大体形成但不显著。

对国内发文作者进行分析得到作者合作网络图谱(图2B),图谱中共有711个节点和1 013个连接,网络密度为0.004。大部分学者之间存在合作关系,从而形成了较为固定的群体结构,比较集中的作者群有杨波、宋凤敏、同延安和赵佐平团队以及何腾兵、林昌虎团队。从作者群体来看,呈现“总体分散,局部集中”的特征,作者群间学术联系较弱,且研究团队一般由同一机构内成员构成,缺乏作者个体之间、不同机构之间的合作。

图2 土壤重金属污染评估研究中外文作者合作网络Fig.2 Cooperative networks of foreign language and Chinese authors on the evaluation of soil heavy metal pollution

关键词是文献作者对于研究内容的高度概括和凝练,是文章的核心所在。关键词出现的频次越高,表明相关的研究成果数越多,研究内容的集中性也就越强。通过对某一领域相关文献的关键词在不同时期的出现频次分析,有助于反映相关研究领域的发展方向,探测研究重点和热点问题。

将可视化分析近19年来国内外土壤重金属污染评价领域中的关键词共现网络,以期获得2002—2020年时间段内该研究领域的研究热点和发展方向,并且明确重金属污染评价方法和手段的演变过程。

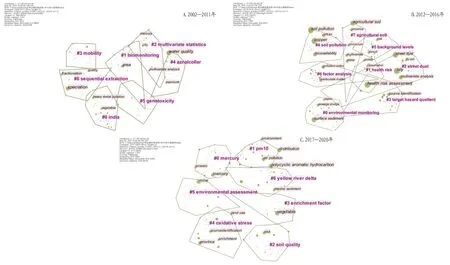

外文文献关键词聚类分析。将WOS文献数据导入Citespace软件中,该研究处理选择为Title、Abstract、Author Keywords(DE)和Keywords Plus(ID);节点类型为Keyword,提取每个时区中被引频次最高的50个关键词,剪切选择Pathfinder、Pruning sliced networks和Pruning the merged network,剔除没有实际意义的关键词,结合关键词不同时间段出现频率的高低,将研究时间分为2002—2011、2012—2016、2017—2020年,最后形成外文关键词共现图谱(图3)。每个圆形节点代表关键词,节点越大这个关键词出现的频次越多,表明其为土壤重金属污染评价研究的热点领域。由图3A可知,2002—2011年间关键词共形成7个聚类,分别为“印度”“生物监测”“多元统计”“可移动性”“硫铁矿”“基因毒性”和“连续提取”。多元统计分析方法,如污染指数法在土壤重金属污染评价方法领域得到较为广泛的应用,汞(mercury)为出现频率较高的重金属元素,成为当时的研究热点,研究区域主要集中在城市、矿区和农田;鉴于微量重金属进入生物体内累积(bioaccumulation)即可对生物体基因造成损伤或者使毒性相关基因浓度发生变化,因此生物监测受到研究者的广泛重视,利用生物标志物的敏感性评估重金属元素早期环境风险的研究成果较多。图3A还反映出与之前以重金属总量评价土壤环境质量不同,相关研究领域的学者们对分级提取(sequential extraction)研究给予更多关注,与之相对应的有分级(fractionation)、质量(quality)等关键词,这与研究人员对重金属的形态影响重金属的毒性以及环境行为的认知密切相关,形态分析法的引入为重金属污染评价的科学性、准确性提供了有力支撑。

2012—2016年该领域国际文章研究热点关键词聚类如图3B所示,聚类分别为“环境监测”“健康风险”“街道尘土”“目标危险系数”“土壤污染”“背景水平”“因子分析”和“农业土壤”。人体健康风险评价为本时间段主要评价方法,采用目标危险系数(target hazard quotient)对人体健康风险进行评价的应用逐渐增加,表明土壤重金属污染评价逐渐与人体健康相关联,污染评价从重金属含量超标过渡到人体危害程度;除汞外,铬(chromium)、铜(copper)2种金属离子也受到研究者的广泛重视;多元统计分析中的因子分析开始得到广泛的应用,结合污染指数(pollution index)较为全面地展现和描述重金属污染特征和来源;与前10年相比,重金属污染评估对象范围进一步扩大,农业土壤(agricultural soil)和街道尘土(street dust)形成相应的聚类;背景值指未受或受人类活动影响较小的土壤环境本身的化学元素的组成及其含量,土壤中重金属背景水平(background levels)的测定是正确评价污染程度的关键,现有背景水平适宜性研究也已展开,其具有重要的理论及现实意义。

2017—2020年聚类结果如图3C所示,聚类分别为“汞”“pm10”“土壤质量”“富集因子”“氧化应激”“环境评价”和“黄河三角洲”。富集因子(enrich factor)方法能够评价人类活动对于土壤元素富集程度的影响,该聚类的出现一方面表明研究学者关注重金属积累过程中人为输入和自然形成的区分和判别,另一方面也说明随着学科发展演进,环境污染的评价手段逐渐多样化;“pm10”在此阶段形成聚类,与之相联系为大气污染(air pollution)和多环芳烃(polycyclic aromatic hydrocarbon)等关键词,说明研究人员已经认识到大气颗粒物沉降是土壤重金属污染的重要源头。人类活动,如燃煤和和汽油排放,不仅会造成土壤重金属过量,而且还会产生具有致癌性的多环芳烃(PAH),严重威胁人类健康,因此重金属和PAH共同研究和空间上的相互影响成为热点;氧化应激(oxidative stress)是生物体对重金属毒性作用产生的一种以出现大量酶类和中间氧化产物为特征的反应,其对金属积累状态的响应为评估重金属污染提供了一个相关工具。此外,聚类中还出现了之前较少的研究对象,作为中国最完整的河口湿地,黄河三角洲(Yellow River delta)面临着由工业活动带来的重金属污染压力,得到研究人员的广泛重视。

图3 不同时间段国际该领域期刊论文关键词共现关系Fig.3 Keyword co-occurring networks of international articles in related fields of different time periods

中文文献关键词聚类分析。借助CiteSpace 对CNKI的2002—2020年检索结果进行关键词共现分析,以明确中国学者在土壤重金属污染评价方面的发展方向及不同时期的热点主题,通过软件聚类功能得到相应图谱(图4)。

2002—2011年关键词共现聚类结果如图4A所示,形成“土壤污染”“重金属污染”“单因子污染指数”“农用地”“cd”和“冶炼厂”6个主要聚类圈。在图中除关键词土壤污染、重金属污染、土壤环境质量外,零星出现了健康风险评价、生态风险评价和地统计学等评价方法,说明各污染评价方法在此时已经得到运用,但尚不成体系,也没能形成主流方法,代表土壤重金属含量超标程度的单因子污染指数和内梅罗综合污染指数成为本时间段主要评价方法;农用地,尤其是农田土壤和冶炼厂成为土壤重金属污染评价的主要对象,重金属元素Cd成为当时研究热点。此外,重金属形态分析已引起中国学者的兴趣,相关研究成果数量增加。

2012—2016年聚类结果如图4B所示,聚类分别为“形态”“风险评价“地统计学”“耕地土壤”“污染评价”和“潜在生态危害指数法”。基于对重金属形态结构影响其在土壤中的迁移、转换和生物利用有效性这一认识,研究人员尤其关注重金属形态相关研究;该阶段各种污染评价方法应用普遍,风险评价成为主要研究方法,表明土壤重金属污染评价具有与人体健康及生态效应相结合的趋势,“来源分析”这一关键词出现频率较高,说明土壤污染评价手段逐渐丰富,有助于全面、有效地进行土壤污染评价和管控;“地统计学”形成一个重要的聚类,与此相关的关键词为“空间分布”和“tucker3模型”,反映出依托于地理信息系统的土壤重金属污染空间分布规律成为重要的研究方向,另外城市土壤和农田土壤等关键节点形成也说明研究对象土地利用类型的分化成为此时间段研究热点。

图4 不同时间段国内该领域期刊论文关键词共现关系Fig.4 Keyword co-occurring networks of internal articles in related fields of different time periods

2017—2020年聚类结果如图4C所示,分别为“土壤”“灰尘”“重金属污染”“污染评价”“水稻土”和“土壤养分”。该阶段重金属污染空间分布和风险评价有所降低,“富集因子”“pmf”等评价方法在污染评价中的应用增多,这2种方法起初用于描述大气颗粒物中元素富集程度和解析污染源,之后在土壤重金属污染评价领域得到广泛应用,说明为了学科研究取得更大的进展和丰富研究内容,除了积极创新技术和方法外,各个学科间技术的相互渗透与融合是必然的趋势;“功能区”“水稻土”等关键词的出现表明重金属污染评价对象在城市和农田土壤的基础上进一步分化,同时也意味着土壤污染研究向纵深化和精细化方向发展演进;土壤养分与土壤重金属元素均影响农产品质量安全,因此将两者结合进行土壤质量综合评价和等级划分以改善土壤肥力状况和防治重金属污染的研究受到学者们的重视。除关键词聚类外,“灰尘”聚类的形成表明含有重金属元素的颗粒物沉降是土壤污染的重要来源。

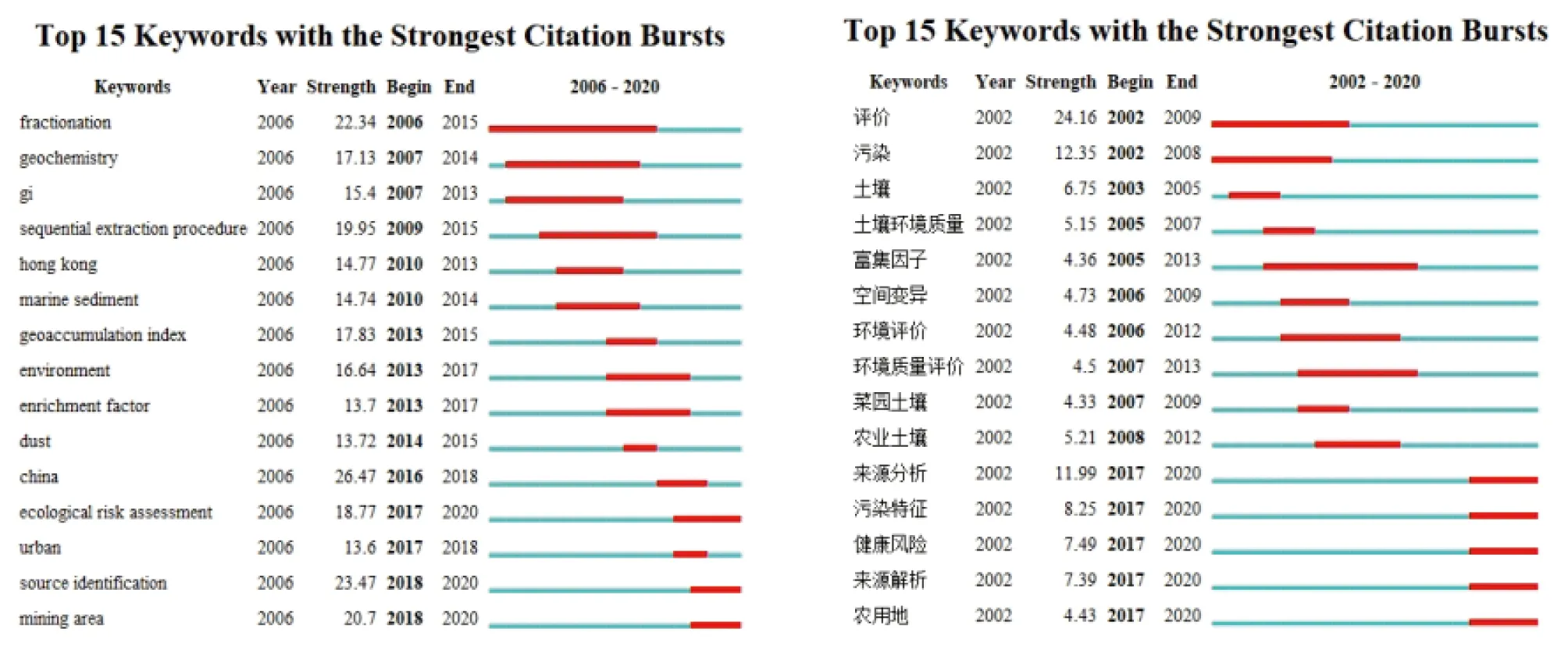

中外文文献关键词突现分析。突变词语的侦测是Citespace 软件的核心功能之一,即通过检测研究相关词频变动趋势显著的主题词确定和分析学科研究的时间变化趋势以及前沿领域,从而使研究人员明确学科研究的最新动态,预测研究发展走向,确定未来亟待解决的问题。国内外土壤重金属评价研究突现词信息如图5所示。

从外文文献关键词进行突现分析可以看出,2006—2015年期间,“地球化学(geochemistry)”和“连续提取法(sequential extraction procedure)”突现词大量出现,表明在土壤重金属评价研究的初期,多利用地球化学指数研究重金属元素在地壳中的总含量以及土壤中重金属元素的形态,总量法是最早被用于评估土壤重金属环境影响的方法,但由于重金属元素环境效应和生物效应主要由其化学活性来决定,所以总量法结果描述土壤重金属污染程度并不准确;化学形态分析法依靠萃取剂获取样品中重金属元素不同形态,进而确定其生物可利用性,说明重金属环境效应研究中形态分析得到了重视,但在污染评价中如何将总量和形态结合起来进行评价是一个需要进一步解决的问题;2010—2015年期间,突现度较高的关键词是“hong kong”和“marine sediment”,表明该时期研究前沿凝聚在沿海城市和海洋沉积物,地累积指数及富集因子指数成为该时期土壤重金属污染评价研究的主要研究手段和方向,两者被广泛地用于评价研究区域土壤污染程度,其优点在于既能考虑到自然过程对地壳元素含量的影响,也关注了人类活动对重金属污染的影响;2016—2018年期间,“China”呈现出较高突现度,说明中国作为世界上最大的发展中国家,工业化和城镇化带来的生态环境问题受到关注。今后,矿区的土壤重金属污染生态风险评估及污染源的确定仍会是重要的研究方向。

中文文献关键词突现分析结果显示,国内重金属污染评价领域研究方向与国外有所不同,我国作为传统的农业大国,土壤重金属污染已经成为农业污染的重要一环。早期我国没有重视农业生态环境安全问题,化肥和农药的大量投入、污水灌溉等致使农业土壤中重金属元素富集,一方面经由“土壤—作物—人体”途径进入人体产生不良影响,另一方面通过“土壤—作物”途径对我国粮食安全构成严重威胁。“菜园土壤”突现度较高,原因是2007—2009年是“菜篮子工程”快速发展阶段,国内相关研究主题集中在菜园土壤环境质量,其本质也是粮食作物安全问题。2016年5月公布的“土十条”要求以农用地为重点,开展土壤污染状况调查,并提出到2050年全面提高土壤环境质量,国家越来越重视农业土壤环境保护和治理工作,因此将农产品和土壤综合考虑评价农用地土壤重金属污染特征、健康风险评价以及来源解析仍旧是未来土壤重金属污染领域的研究方向。

图5 中外文文献前15关键词突现信息图Fig.5 Top 15 Keywords with the strongest citation bursts about foreign language and Chinese articles

3 研究热点展望

矿产资源开发给国家提供重要的战略资源,为人们的生产和生活提供基本保障,但矿区土壤环境问题日益突出,选矿及冶炼过程中产生大量的尾矿、废渣和废水等,其中含有较多的重金属元素通过风化、淋洗等方式向周边或地下迁移,造成矿区及周围大面积的土壤退化、耕地面积减少和严重的地下水污染。不合理的矿产开采使环境质量显著降低,人们的生活与健康受到严重威胁,经济发展不可持续,矿区土壤重金属污染评价研究仍是今后的研究重点。

农用地污染源主要是农药、污水灌溉、大气沉降和采矿废渣等,农用地重金属污染对于生态环境、农产品质量安全及人体健康均构成严重威胁,制约了农业经济的可持续发展。国际社会高度重视农业用地土壤环境质量,尤其是中国、印度和伊朗此类人口众多的发展中国家,相关学术研究成果较多。我国耕地土壤受污染面积比率呈逐年上升趋势,受污染面积呈扩大之势,据《全国土壤污染状况调查公报》调查结果显示,中国耕地土壤环境质量堪忧,其点位超标率为19.4%,且污染类型以无机物为主。2020年的中央一号文件中提出了“稳步推进农用地土壤污染管控和修复利用”,2021年的中央一号文件中提出“推进土壤污染防治”,因此通过对农用地土壤重金属污染进行调查与评价,有针对性地提出农用地土壤治理措施并制定防治土壤污染政策是今后研究的重要方向。

土壤镉、汞、砷与铅和铬并称“五毒元素”,镉又被称为“五毒之首”,是当今土壤重金属污染中危害程度最大,也是污染面积最广的重金属元素。1955年日本富山县神通川流域居民因长期饮用含镉河水以及食用含镉稻米出现“痛痛病”,对人们的生命产生严重的威胁,自此土壤镉元素含量也成为该领域相关学者关注的焦点。汞是广泛存在的工业污染物,土壤中的汞通过食物链进入人体并进行累积,低含量的铅对人体的损害也是致命的,因土壤中的重金属元素汞造成的社会食品安全事件不在少数。土壤As污染是全球性的环境问题,当重金属积累到一定量后即会对农作物的产量和品质造成严重的危害,最终导致农作物枯萎死亡,间接对周边环境和人们健康构成威胁。

环境风险评价是指人类正在进行的经济活动、历史遗留的污染场地或者未来活动所能引发的一系列对人身安全、社会经济以及生态系统可能造成的影响和损失进行风险评估、决策和管理的过程,重金属污染因自身毒性、不易分解、生物积累性及由此导致的对环境和人体产生的一系列损害而备受关注,土壤重金属污染风险评价研究能够有效预防污染场地对环境和人类健康产生的潜在危害,促进土壤资源的合理利用和社会的可持续发展。

目前,生态风险评价和健康风险评价是国内外应用较广泛的环境风险评价方法,在土壤重金属污染生态风险评价方面应用较多的研究方法主要是综合污染指数法、地累积指数法、富集因子分析与潜在生态风险评价。潜在生态风险指数法是瑞典科学家Hakanson提出的评定湖泊重金属污染状况的方法,该生态风险评价法在重金属污染评价领域得到广泛应用,然而直接使用该方法用于土壤污染评价的适宜性仍有待商榷。首先,重金属潜在生态危害的参比值为现代工业化前沉积物中重金属含量的最高背景值。其次,该方法中重金属的毒性响应系数来自对湖泊沉积物的分析,土壤的理化性质和空间分异规律与沉积物不同,而现在大多数文献并没有对重金属元素的毒性响应系数进行修正,且已有研究表明,重金属的生物毒性与其形态结构有密切联系,因此应用重金属总量确定生态风险可能会造成生态风险评价结果偏高等。已有学者计算Sb和Be的毒性系数,扩大了该风险评估工具的潜在应用范围,还有部分学者构建了新的方法体系。总之,建立合理、有针对性的生态风险评价方法仍需要进一步的探索,如对生态系统结构和功能的基本构成元素深入分析,结合我国实际建立本土污染物生态毒性数据库建设,逐步增加污染土壤监测项目指标、加强运用重金属可利用形态评价重金属污染的生态风险时的不确定性分析,建立多层级的生态风险防范体系。

已有的土壤重金属污染研究忽视了土壤重金属污染对人体的危害,加之受到重金属污染复杂性及潜在生态风险评价方法加权主观性的影响,目前土壤重金属污染评价研究领域的学者们往往倾向于在对土壤重金属生态风险评级的基础上,结合模糊数学法及地质统计学方法和健康风险评价等方法,评价方法更加多元化,评价内容从污染程度和环境风险转向人体健康风险,提高了风险评估效率、可靠性和对环境威胁的预测能力,而风险评估人员受限于评估数据缺少导致的数据效用不足,从而难以支持风险决策,因此下一步的重点是在获得详尽的重金属和受体的暴露-效应数据的基础上,以完善人体健康风险评价模型为重点,结合空间分析开展土壤重金属污染的生物效应(或者人体健康风险)的空间分布与热点研究,对人体健康风险发展变化趋势进行预测。

在完成对重金属污染程度及风险评价的背景下,为使研究成果更全面、准确地指导土壤污染修复和管控工作,土壤重金属污染的来源以及污染源的贡献比例成为科研工作者关注的热点。目前判定土壤重金属污染源常用的方法有同位素分析技术、多元统计分析、定量源受体模型和空间分析技术。地球化学领域经典的研究方法——同位素分析技术利用稳定同位素的分馏原理区分土壤重金属的来源,确定土壤地球化学领域污染物的自然和人为来源,虽然这种方法具有精确度高、计算简单等优势,但因为分析成本高,在实际应用中受到诸多限制;多元统计分析和空间分析技术有助于分析和解释重金属含量异常的原因,并对污染源进行定量解释,但并不能获得准确的源成分谱数据,能够鉴别出的污染源因子有限且对样品需求量大;受体模型可以通过分析受体中重金属含量对污染源及贡献率定量判定,但需要排放源数量。每种确源方法都具有一定的使用条件,这就要求研究人员根据区域土壤背景值、面积、研究目的等确定适合的方法,面对越来越复杂的土壤重金属污染问题,单一的源解析法可能无法得到准确的结果,需要综合运用多种技术彼此验证,从而弥补单一方法的局限性。陈锦芳等同时使用主成分分析、PMF模型和铅同位素3种源解析方法,阐明九龙江中下游沿岸农田土壤重金属来源,所得结果吻合,可以构成互补的多元源解析体系。Fei等运用PMF与地理探测器模型,有效解析了农业土壤中重金属的来源。霍明珠等利用地统计学结合受体模型(APCS-MLR)分析湘潭县农田土壤,定量解析出重金属污染来源及源贡献率。近年来将不同源解析方法结合使用的研究成果呈现逐渐增加的趋势,因此多种确源方法的综合使用是必然趋势。目前,虽然不少国内外学者对土壤重金属污染源进行了解析分析,但尚未建立一个完善、系统的土壤重金属源解析方法体系,该体系的构建将有利于研究人员选择更加合适的污染源成分谱,制定适用于不同污染情况的源解析模型和方法。

4 结论

该研究采用文献计量软件CiteSpace对2002—2020年国内外土壤重金属污染评价研究相关的文献进行知识图谱分析,客观呈现发文量、研究作者、合作机构及研究热点与前沿,为未来我国学者对土壤重金属污染综合性研究提供了借鉴。主要结论如下:

(1)土壤重金属污染评价研究国内外的发文量均呈现增长的态势,中国科学院发文量最高,成为国内外土壤重金属污染评价研究领域的主要力量。从作者群体、发文机构合作网络图谱可以看出,国际上该领域相关科研机构及科研团队之间的交流合作并不密切,尤其是国内科研机构及学术团队之间的交流合作亟待加强。

(2)镉、汞、砷等重金属元素在土壤中的累积、风险评价及确源分析是土壤重金属污染评价研究热点。

(3)未来土壤重金属污染研究对象涉及矿区、农用地等多个方面,鉴于当代土壤污染呈现多源性和复合性的特征,单一的源解析技术已不能满足研究需要,多种源解析技术综合应用于污染场地研究是目前研究的热点,也是未来土壤重金属污染评价方法运用的必然选择;构建污染源成分谱数据库,根据污染情况的差异选择合适的源解析模型和方法,完善环境风险评价体系是今后需要继续努力的方向。