抗战时期沦陷区的机器棉纺织业

袁为鹏

(上海交通大学,上海 200240)

学术界对于我国近代机器棉纺织业的研究,主要集中于日本发动全面侵华战争之前的历史时期,对全面抗战以来的棉纺织业的研究相对薄弱,而对抗日战争时期的棉纺织业的研究,长期以来主要集中于对大后方国统区方面,对沦陷区①及抗日根据地的棉纺织业的研究稍显不足。本文借助相关史料,拟对1937—1945年间,我国广大沦陷区机器棉纺织业在日本军国主义的侵略与掠夺之下,艰难曲折的历史发展进程及其特征进行整体叙述与分析。

一、日本全面侵华战争对于沦陷区棉纺织业的大毁坏

抗战前夕中国机器棉纺织业发展势头良好,②日本全面侵华战争打乱了中国棉纺织业良好的发展势头。国民政府及工商各界人士虽力图将东中部棉纺织厂迁往内地以避免损失,维持抗战能力,但因战前中国棉纺织业区高度集中于沿海各省,短时间内难以有效疏散。加之交通落后,有关人员观望徘徊,搬迁工作虽然取得部分成绩,却未能充分有效进行。国内主要棉纺织业集中的城市,如天津、济南、青岛、太原、上海、无锡、常州、武汉、广州等地相继失守,绝大多数工厂沦入敌手,仅约十余万枚纱锭、数百台织机迁入后方。据统计,因战争原因毁于炮火、被日寇占有,或出售给第三国商人的华商纱厂达56家,纱锭损失180余万台,织布机丧失约1.8万台,相当于战前机器设备的70%左右。③

华商棉纺工业核心区上海所受损失较重,“八一三”事变之后战事绵延三个月,华商各厂多集中于处于交战核心区的沪东、沪西一带。除租界9厂外“其余各厂多皆受损失”。④重要企业申新八厂126台精华纺织机被日军全部炸毁。在军人掩护下,丰田厂等日资企业技术人员专门进行技术性破坏,发泄平日竞争之怒。申新一、八两厂共损失法币(1936年币值)500余万元。⑤申新五厂基沦为战场,车间、房屋“均已全部焚毁,损失巨大”。⑥

即使个别工厂如上海中区的申新二、九厂等虽未直接受损,但其原料、制品间接损失难以计量。综计上海一埠22家民营纱厂遭到程度不同的破坏,其中完全被毁16家。战火毁坏纱锭27.54万枚,织布机3102台,分别占华商设备总数25%和35%。棉纺织业纱线锭之损失数量约在17万余枚,达战前设备70%。⑦其他工厂虽然受战火破坏较小,但大多被日军控制,“更是一种无可补偿的损失”。⑧

伴随战争规模扩大,无锡、常州等纺织重镇主要工厂相继被毁。无锡市内庆丰、申新、丽新、振新、振华等棉纺织厂,万源、元大丝织厂遭遇轰炸。全市11万枚纱锭被毁,7家工厂中,4家毁于战火,另外的3家工厂即使经过大规模修理,仅可恢复30—50%机件设备,⑨棉纺织业损失难以胜计。申新系统在无锡各工厂先遭轰炸,随后将茂新一厂、申新三厂全部烧毁。除水泥建筑外,“厂中房屋已所存无几”。⑩荣氏集团暂存乡下材料“及机件物料都被日军抢去”。常州大成一、三厂,民丰纱厂,民华、华昌布厂均遭到轰炸。武进4家纱厂中2厂遭到焚毁,另外2家损失修复难度较大。苏州苏纶纺织厂、裕泰纱厂、震泽丝厂被炸毁。随后地面战斗中,日军采取焦土政策,将无锡广益、勤康等3家纱厂、裕昌7家丝厂和11家布厂全行抢劫和烧毁。常州大成二厂、益民布厂等11家棉纺织企业付之一炬。为达到以战养战目标,日军将江苏华商纺织工厂器械几乎全部掠夺。大生一厂设备基本归入日本企业。苏纶纱厂2万枚纱锭和部分丝织机器被劫。无锡华澄染织公司下属二厂库存布2万余匹被抢,损失超过法币1000万元。5家织布厂全部被毁,损失纱锭16.66万枚,织布机3304台。长江北岸的南通、海门和崇明等地华商工厂,虽未遭受战争的直接冲击,却被日本强行占有。邻近上海的杭州通惠纱厂受日军袭击被迫停产,1939年虽一度恢复生产,但伴随萧山陷落,日军将纱厂与庆云丝厂几乎全部运走,造成两厂彻底毁坏。1942年1月,杭州及周围地区2375台电力织布机中停开率约为45%,手动织布机开工率亦不足60%,近30%机户逃难他乡。杭州原有织布机6179台,1943年只剩2198台,技术含量较高的电动机锐减近3000台。湖州1200余台织布机经过战火冲刷后,仅剩不足700台。

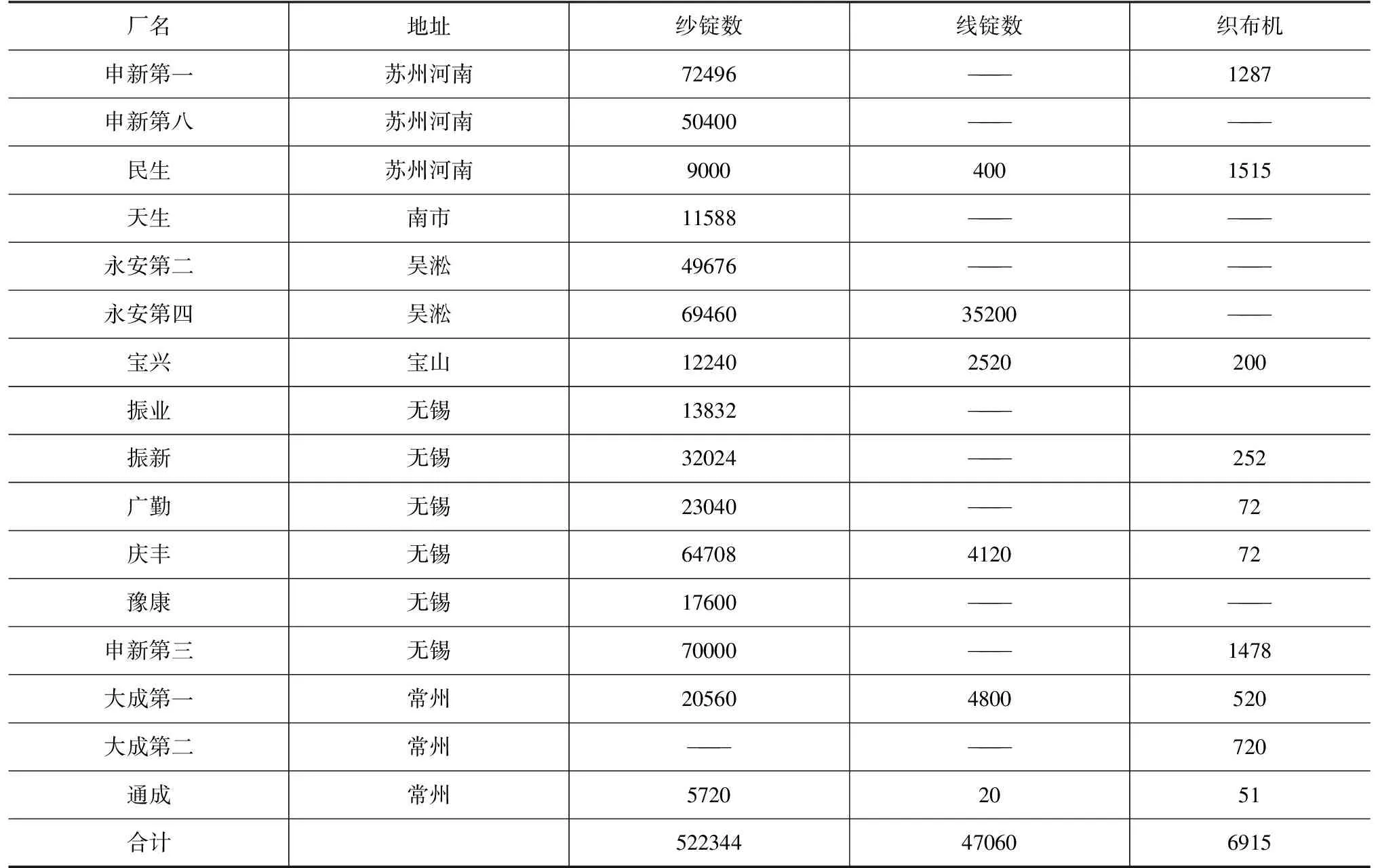

表1 战时华东华商纱厂受损机械设备

华东地区由于处于抗日战争重要战区,且战事爆发就较早,国民政府内迁计划未能得到完全实施,造成棉纺织业毁坏严重。据统计,淞沪会战华商损失纱锭52万余枚、线锭47000余个、织布机近7000台,工业精华基本付之一炬。华北方面,天津因战事结束比较快,仅裕大一厂损失纱线锭4万多枚,其他各厂损毁较少。山西、河北两省中,沿同蒲铁路和正太铁路分布的纱厂,一部分直接毁于战火,如新绛雍裕纱厂,其余各厂多陷于敌手。山东、河南两省的纱锭,尚有部分安全转移,如青岛华新移出20000锭,郑州豫丰移出56000锭,其他大部分纱锭被日军截获。华南、华中地区因距离大后方较近,损失相对较小。尽管国民政府利用战斗间隙有效组织内迁,但因缺乏空中掩护,西迁工厂在搬迁途中和迁入地遭到不同程度损失。受日军轰炸影响,华中纱厂内迁途中被毁坏16家,总计纱锭522344枚,线锭47060枚,织机6915台。其中完全被损坏纱锭298195枚,线锭27780枚,织机2999台。与此同时,在以武汉为核心的华中棉纺织工业区,日军所及“大量桑园被焚毁,棉田荒芜,施工机器设备被劫走”,未能及时内迁的中小工厂受到伪警察等势力勒索,举步维艰。日军则利用劫掠物资新建7家纺织厂,形成产供销各环节生产与销售的统制政策,独霸华中棉纺织市场。

总之,中国民族棉纺织业因为战争而遭受的损失至为严重。据时人估计,战时中国棉纺织业“锭数较战前减少百分之三十六,台数减少百分之二十七”。以上统计只包含中国规模较大棉纺织工厂,如果考虑到数量更为庞大的小型织染厂,则损失远不止此。抗战初期,54家华商纺织厂被日军劫掠。各厂共计拥有纱锭153.5万枚、线锭7.6万枚、织机16 274台,占战前华商纱厂总厂数的58%,纱锭数的57%,线锭数的45%,织机数的65%。

国民政府为防止日本纱厂设备资敌,下令对其进行毁灭性销毁。同时,日本纱厂集中于东中部,受战火破坏也较为严重。抗日战争初期,日资纱厂损失纱锭86.6万枚,线锭9.4万枚,织机1.6万台。淞沪会战开始后,中国军队立刻将日华纺织厂、浦东工厂、华丰工厂“完全毁灭”,裕丰纺织厂、大康纺织厂、东华纺织厂等工厂亦被破坏。浦东地区的日华第一、第二厂和吴淞的日华八厂几乎全部被毁。公大纱厂成为日军阵地,遭到中国陆、空军重点攻击。沪西的丰田纱厂在战时沦为战场,房屋机器及仓库物料大部被焚毁。公共租界的日本上海纱厂和裕丰纱厂遭受相当损失。4家主要纱厂共有23万纱锭和4300台布机受损,其中15万纱锭和3600台布机完全毁坏。总计上海日商企业损失纱锭20万枚,线锭2.6万枚,织布机3600台。

华北地区,国军战略性撤退中对日资企业集中地青岛进行针对性破坏。青岛市长沈鸿烈提前向韩复榘申领8吨炸药,及时命令警察查封日资企业。随济南沦陷,青岛已难防守。沈鸿烈下令实施焦土抗战,率部将9个日资纱厂全部炸毁,损坏纱锭614204枚,线锭53016枚,织布机11544台,日商损失总额1.2—1.3亿元。日厂建设中的28万纱锭和5800台织机以及各仓库中所存储的物料、制品一概破坏。

武汉为核心的华中地区因战争暂时未被波及,中国政府采取没收方式直接将日资企业转为己用。日资泰安纺织厂24816枚纱锭、380台织布机被国民政府军政部改为军政部纺织厂。汉口日本纱厂拥有纱锭35000枚,开战后即由中国军方接收,用于生产军用布匹,撤退时随其他华商企业迁移大后方。其他地区日方纺织厂866576枚纱锭、93936枚线锭和16265台织布机被中国军队接收。总计日本在华纺织厂因战争而损毁者共有纱锭82万枚,布机15000台,前者相当于其战前在华机器设备的三分之一,后者相当于其战前的45%。工厂被摧毁有利于削弱日军。

日军劫掠和破坏之时,为保持抗战潜力,资源委员会等机构组织棉纺织业西迁工程。全面战争爆发前夕即制定工业内迁计划,棉纺织业作为支柱型产业构成西迁重要部分。西迁的工厂连同内地新设、原有中小型棉纺厂与广大农村地区的手工棉纺织业,逐步承担供应我国军民棉纺织品的重任。由于日军空中优势和我方仓促搬迁,仅10%左右器械,约16万枚纱锭迁入西部。内迁纺织业以民营为主,其中豫丰4.48万枚,裕华3.5万,申新3.6万枚。其余内迁工业多为没收日资纱厂所得,构成国营企业组成部分。

国民政府利用淞沪会战时机,在华东、华中地区开展大规模内迁活动。武汉地区大部分华商纱厂随国民政府有序安排战略撤退,构成内迁棉纺织业的主体。汉口特别市等地原有5家纱厂,纱锭240000余枚,其中150000枚以上安然转移到大后方,剩余88000纱锭因债务关系归美商保管未能移出。申新四厂原有纱锭4.5余枚,战争中约3万枚被损毁,其余则分别迁往汉中、重庆、成都等地。裕华纱厂纱锭8万余枚,分别迁至成都、重庆两地。震寰纱厂1万余枚纱锭迁往陕西,为西安大华纱厂租用。日商泰安纱厂有纱锭24816枚,织机380台,被中国军政部迁往重庆。除武汉的纱厂外,河南郑州的豫丰纱厂、苏州实业社等企业陆续迁入大后方。豫丰纱厂原有纱锭56000余枚,开战后即向四川迁移,“中途损失颇多”。入川后,厂方于重庆、合山分投2厂。沙市纱厂共有纱锭1万余枚,迁至重庆复工。据经济部统计室报告,1938年后方内迁棉纺织厂71家,搬运物资达206150吨。西迁工厂产能促使西部各省拥有“三倍以上的纺织设备”。经过迁移之后,后方共计拥有近30万枚纱锭,生产力较战前有所增加。棉纺织业内迁为保存抗战实力,争取抗日战争最后胜利创造物资基础,“在日后抗战经济中有极重要的贡献”。

总之,日本发动的全面侵华战争对中国近代棉纺织业,特别是华商棉纺织业造成严重打击,沦陷区三分之二以上的设备遭到损毁。战前,中国民族纺织业在全国棉纺织业中的比重几乎占到半壁江山,其中纱锭数拥有率近二分之一,布机数则占比三分之一以上。全面侵华战争爆发后不到两年,中国商人纱锭数降至25%,布机数只占10%左右。即使经过日军掠夺式开发,日资纱厂产能迅速扩充,但沦陷区棉纺织业的总产量依然出现下降。1939年5月,全国纱锭数量仅及战前的三分之二,织机数量约为战前的50%左右。如果考虑战争对于工厂开工及产销的影响,中国棉纺织业总产能减少约50%。“这样大规模的破坏,对于中国的棉纺织业实在是一次空前的浩劫”,以至于抗战取得胜利后,中国实业界仍一度哀叹短期内“恢复到战前的规模,恐怕还不能呢”。

二、战时日本的掠夺政策与沦陷区棉纺织业的衰退

抗日战争爆发后,中国棉纺织业正常发展受到冲击。华商纱厂受损较为严重,大量工厂房屋被战火摧毁,80%机器设备被侵略者劫掠,数以千计的工厂工人因战争死亡或受伤。日本棉纺织业则进一步扩张,在沦陷区棉纺业中占据压倒性优势。日军铁蹄抵达后,劫后余生的华商企业遭遇侵略军直接占有或控制,进一步消失或衰退。日本对关内侵占区域的工业控制和掠夺,主要采取“军管理”“委任经营”“中日合资”“租赁”“收买”5种形式。沦陷区内华商工厂因所在地外国资本分布情况不同,遭到日军措施各异的掌控。华北地区西方势力相对薄弱,日军采用军部直接经营方式,谓之军管理。企业原料进货、产品分配,利润所得悉数为军队掌握。

由日商纱厂技术和管理人员组织生产,管理工务和日常,这种直率而蛮横的管理方式就是所谓“军管理”。华中、华南因英美实力盘根错节,部分企业引入西方资本,直接军管难度较大。侵略军为欺骗舆论、收买人心,则采用所谓“委任经营”的方式。日商公司对占领区华商纱厂进行“协调分配”,然后由各日商公司出面分别与华商业主接洽“合办”或由华商“委托”日商经营。日商在提出“合办”时,通常会趁机勒索股份的四分之一到二分之一。如华商拒绝与日商合作,则由日本军部特务股指派各日商分别“经营”华厂,实行“委任经营”。可见,所谓“合资”“租赁”和“收买”,无非是利用华商受到重大损失、无法复业之际,凭借军事、政治压力强逼华商就范,趁机掠取华商纱厂的资产和权利。通常这类工厂需向日本领事馆注册,改为股份公司。与军管理不同,负责委任经营的日商公司对于棉纺织厂管理有全权,利润属于日商,军方不直接干预。

日方利用战争损失之际,迫使华商同意合作办厂。申新集团等主要工厂鉴于条件过于苛刻,均表示拒绝。未料,日军指使日资企业先行控制沦陷区中方企业,“接收各战区华商纱厂”,迫使华商就范。丰田等日资工厂要求申新集团等公司将资产、人员情况制成详单转交接收人员,“准备接班经营”。在军管理下,申新“无权过问”具体经营。军管理、委任经营企业54家工厂多为中国企业的精华,战前各项指标均超过全国50%以上。在日军刺刀压力下,山东境内仁丰、成通、鲁丰纱厂,河北省大兴纱厂,山西的晋生、晋华纱厂,河南华新、广益纱厂等重要工厂均被日军直接军管理,分配给日商经营,其余纺织厂基本因原料不足而被迫停工。1938年10月,日军设立华北开发公司,成为华北最大的掠夺与垄断机构。同时,另组建华中振兴公司垄断和掠夺华中企业。至此,沦陷区内的华商纱厂,除去有外资关系与损毁过于严重难以复工的以外,基本都置于军管理与委任经营之下,日军掠夺进一步引起棉纺织业衰退。

在日企掠夺下,各工厂经营逐渐困难。1938年12月,各委任经营与军管理工厂开始复工时,华中地区37个委任经营工厂中,可运转的纱锭和织机分别只有60万枚和5 500台,生产力仅达到战前50%。1939年,军管理与委任经营工厂的设备总数为:纱锭129.5万枚,线锭5.8万枚,织机1.3万台。与战前相比,纱锭减少24万枚、线锭降低58399枚、织布机12997台。即使战火冲击较小的华北地区在初期的恢复性繁荣之后,也逐步进入衰退期。1940年,华北各厂产量降至战前60%,此后“运转率更是有减无增”。因日军严禁物资内移,加之海外运输船只匮乏,进口棉花总量日减。上海各纱厂不得不将开工率减半。1938—1941年,关内沦陷区棉纱产能扩张的黄金时期,产量约为达到七七事变前的75%左右。

继以太平洋战争爆发,受外汇冻结影响,外棉来源断绝,外资工厂亦成为掠夺对象。因英、美距离中国较远,且主要力量集中于对德作战,无力兼顾东亚。日军利用两国力有不逮之时,采取直接没收等粗暴办法,把欧美企业直接转交日本公司或由军方委托管理人员经营。仅上海一处英美纱厂被抢占18家。伴随美军获得战略优势,日军内部制定轻工业交由华商经营,日商控制重工业策略。为强化与华商合作,日军将英美籍华商企业解除军管理,陆续归还中国商人。经过日军掠夺式经营,大部分企业经营破败不堪,加之日方将原材料、重要机器悉数迁移,造成华商棉纺织业元气大伤。另一方面,军管理虽然暂时解除,但华商经营面临新的挑战。本质而言,解除军管理目标在于利用日资企业控制中国工厂,中国企业依然处于从属地位。在有偿发还招牌下,中方企业家被迫与日企合作,形成中日合办公司。日企掌控原料供应等核心环节,并以满足自身和军需为前提。受日方满足本国企业思想影响,归还企业经营和生产难以有效恢复。在汪伪政权配合下,收购棉花60%支付日军,30%交付日企,仅10%供应中方企业。受制于原料不足,中国企业产量锐减,申新集团开工率30%。1942年,全厂产能降至战前3.95%,企业“经济每况愈下,几濒于绝”。恒丰工厂与日商大康纱厂合作后,产能仅为“原设备三分之二”,主要任务为生产日军军需品。

沦陷区生产更加困难,所幸国内市场棉制品供不应求,各厂尚能维持较高的利润。上海各纱厂因原料日罄,电力供应缩减,工人粮食日贵,只能勉强维持职工生计。1943年8月,日伪当局实行紧缩通货政策以平抑物价,并对纱布进行政府统买,各纱厂之生产日渐趋于停滞。随着日军在战场上失败加重,日伪政府进一步加强棉花、纱布等物资的管控,棉纺织业的市场严重萎缩。战争末期,虽然纱锭数扩张将近1倍,但棉纺产量却降至抗战前50%。织机数量在全面侵华战争期间扩充2倍,产量曾一度超过战前的70%,但战争后期同样面临开工不足的窘境,年产量勉强达到“七七”事变之前的水平。迫于原料不足,申新集团各工厂生产能力剧烈下降。申新二厂战前纱锭56744只,1943年仅剩19016只,降幅达到70%。线锭战前近8000只,现已全部停工。在日伪电力、原料控制下,申新各厂“只能整理内部,无法复工”。一、三、五、七厂全部停产,二、九厂有限工作。荣氏家族被迫将一厂交由丰田集团。二、五厂出售原料和机器,获得维持生产的资金。尽管惨淡经营暂时维持企业于不坠,但也只是惨淡经营。

抗战后期,日本为搜刮钢铁资源,进一步在沦陷区开展所谓“毁机献铁”运动,造成棉统战业生产设备的大破坏。棉纺织业属于多工序、多机台的行业,设备吨位高,是日本侵略军指定“毁机献铁”的主要对象。日本企业界虽强烈抵制,但最终屈服于军方的压力,摧毁大量纺织设备。据统计,华北地区日商纱厂约拆毁三分之一;上海内外棉三厂、四厂、六厂,大康纱厂等都基本拆毁;公大、上海纺织等企业设备亦损失较多。上海最大的裕丰纱厂全盛时拥有纱锭19.1万枚,日军一次即毁机7.3万枚。恒丰厂实际减少18316枚。在废墟上重建的青岛工厂,1944年毁机5万枚纱锭。日厂之外,日军勒逼部分华厂“献铁”。如济南成大、成通两厂,1944年毁机3万枚纱锭,织机254台;石家庄大兴纱厂销毁1万枚,并受天津公大之命,代为“献铁”1.5万枚。上海英商的新机器,为日商所夺,以补毁机损失,成为间接“献铁”。怡和纱厂除部分新机器被掠到日厂外,其余设备全部捣毁。英籍纱厂20余万枚纱锭中,除被日商以旧机器调换3万枚外全部熔化。华商部分被委任经营机器“战后遍觅无着”,估计被日商作为贡献器材。天津北洋纱厂被勒令毁机1万余锭,厂方千方百计搜罗废铁充数,结果仅保存2台细纱机及600只锭子。据不完全统计,日方纱厂交出100余万枚纱锭、4500台布机,占日商在华设备50%。据统计,战时日本在华拥有264.9万枚纱锭设备,战后中国纺织建设公司接收177.8万枚,两者悬殊87.1万枚,此数可作为作毁机(纺锭)的参考数值,若考虑加上各地华商纱厂的被逼“献铁”,其总数至少有100万枚纱锭(包括全流程装备及部分织机)。

三、战时上海租界及其周边地区棉纺织业的畸形繁荣及其衰退

整体衰退的大环境下,因中国近代历史的特性,产业转移具有一定特别属性,少数地区与部分产业出现异于平日的兴盛。因第三方力量的存在,租界成为特别时期、异常繁荣的特殊地带。在日本侵略者的政治军事压迫下,未内迁华商纱厂处于夹缝中艰难的生存困境,被迫利用战时复杂的国际关系形势,依托西方国家的庇护维护自身财产权与经营权。抗日战争时期,少数民族企业家将工厂迁入租界,尝试在维持生产基础上保持企业的生存。淞沪会战爆发后,规模较大的大成纱厂、民生纱厂等企业陆续迁入租界后改变厂名,邀请西方企业股份参与,形成形式上的中外合资,达到扩大生产与维持生存的统一。中纺、信和等工厂改为英国籍。申新集团与美国企业公司签订租赁合同,其中明文表达目标在于“以便易于对付第三者”。为防止银行干涉造成时日耽搁,申新集团与美企直接签约。申新九厂利用英国通和公司合作之机,组建中英商业银公司。所有股权名义归于合资企业,但申明“非该两公司之财产权”,所有权依旧暗中保存于荣氏之手,英商不过“委托代为出面者”。据统计,西迁棉纺织纱锭仅10余万锭,租界则拥有50余万枚纱锭。

为维持企业生存,中日军队鏖战之时,公共租界西区的8家华资纱厂在9月间相继复工。上海战事结束后,公共租界华商工厂已经拥有纱锭340244枚、线锭50740枚、基本织布机1700台,仍保持正常的开工状态。东中部沦为战场之时,立场相对中立的公共租界一度成为英美企业和华商纱厂生产的沃土。1939—1940年,租界内新设纱厂超过100家。天津租界内纺织厂受到的损失比较小,停工2周后陆续恢复生产。其中1家设在英租界的华商纱厂始终照常工作,另外2家由在侵略者的强制“合作”下复工开业。3厂共有约8万纱锭和500台布机生产运转。

战争造成的棉纺事业衰退引起大后方供求失衡和群众性抵制日货运动,为租界华商棉纺织业繁荣提供市场基础。1938—1939年,上海租界棉纺织业空前繁荣期,多数纱厂均获利丰厚。一方面,市场棉产品供给不足,仅西南各省每年即缺少棉纱12万件,棉布400余万匹,大部依靠上海方面供应。另一方面,全国各地爱国主义情绪高涨,抵制日货运动此起彼伏。虽然上海华纱的市价高于日纱约20%,但依然脱销。战前大型纱厂年平均盈利约100—200万元,这一时期获利1000—2000万元已属平常。以统益纺织厂为例,该厂资本原为170万元,战后不断将红利转为股本而增资至297万元,运转纱锭数为57808枚,布机300台。1938年(以每年12月31日为决算期)盈4623893元,1939年盈利6003599元,1940年盈余高达8985319元,相当于其资本额的三倍。纺织业感叹“如此高利,洵属空前。因市场较大,多数纱厂获得建厂以来最高的利润。”受高额利润的刺激,华商纱厂发展迅速。除原有的9家纱厂设备不同程度得到扩充之外,另有9家新厂建立。1941年,战前扩充计划基本完成,租界中华商纱厂的总设备已有纱锭65.7万枚,织机4760台,纱锭增加近100%,织布机超过150%,其中包括由闸北、杨树浦等地移来的纱锭13万枚。1939年之前,由于棉花相对价格下降,租界华商工厂获得比较丰富原料来源,总体利润持续增加,生产情况整体向好。以股价为例,1937—1939年,华商棉纺织业企业股票由10元涨至120元。申新集团二、九厂“营业绩好,利润很大”,为满足劳动力需求,甚至宣布16—25岁女工皆可应聘。九厂在政局稍有稳定之时,首先恢复夜班制度。二厂的工厂实现全天候上班,意图“加紧生产,以应市需”。整体而言,淞沪会战后,申新迁入租界的二厂、九厂“业务反而比战前有了发展”。各厂产量增加,盈余深厚,申九设备有所增加,“为远东最大的棉纺织厂”。二厂虽然机器更新较慢,产量却增加30%。

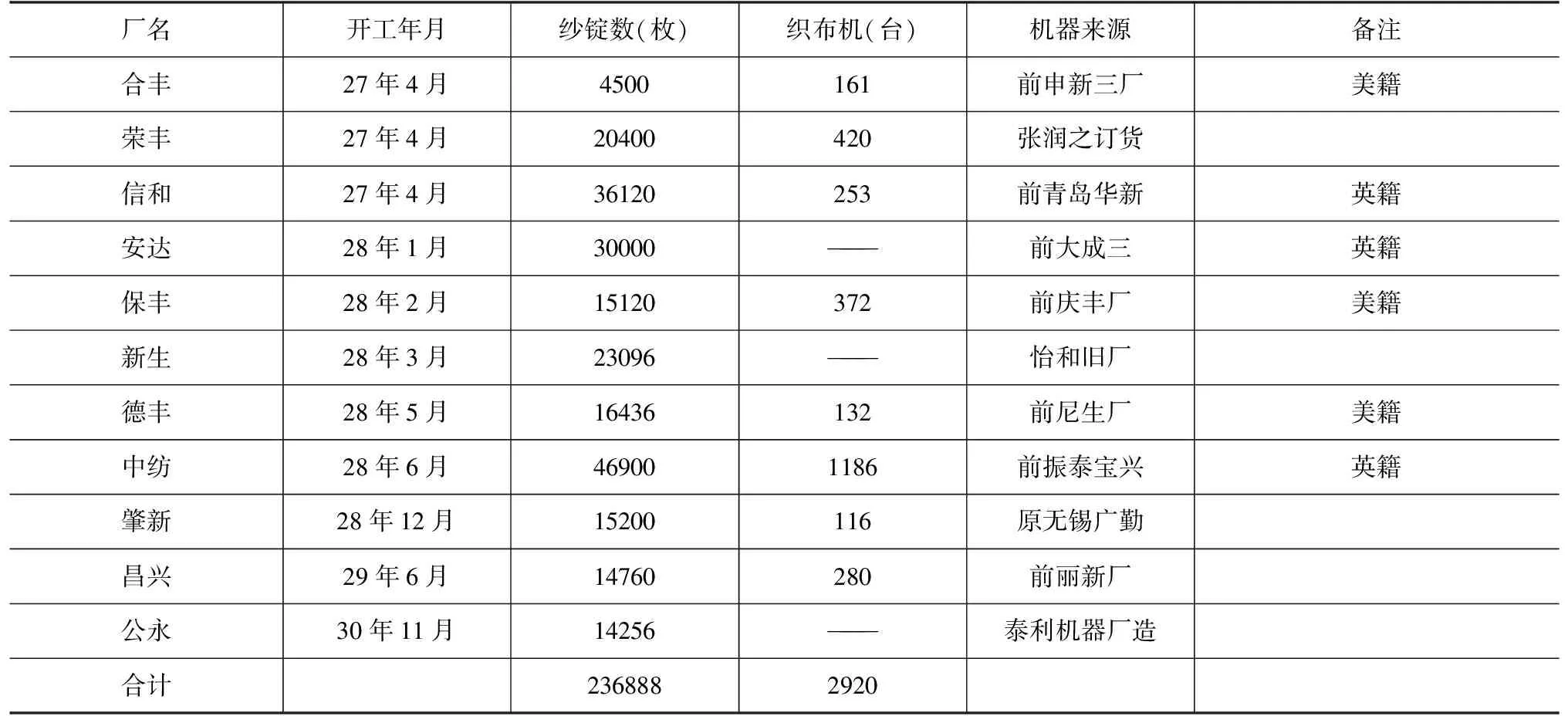

表2 战时上海租界新设华商纱厂概况

上表显示,沦陷区租界华人工厂,为应付复杂的政治环境,多数改为英商纱厂或者美商纱厂,引起国籍和产能的改变。然则这种变化仅仅是统计差异,本质依然为中国商人企业。华商改投英美纱厂导致英商纱厂设备增为纱锭561432枚,织机6054台。美商纱厂由0增为纱锭153896枚,织机749台。上海之外租界工厂境遇各异,但整体而言未能达到上海那般繁荣。日本侵略者对于华北棉业的管控相对严密,华北棉花优先供应日商和输往日本本土。天津地区港口规模小于上海,因此天津租界纱厂获得美棉和印度棉花途径较少。 1939年是租界纺织业极为繁荣的年份,天津纺织厂的开工率仅为66%。1941年进一步下降到40%。租界工厂地处日军控制区,生存环境日益恶化,投资者缺乏长期规划,常常利用有利的市场形势,急于开工获利。因此,新设纱厂普遍规模较小,固定投资多以既有设备、厂房为主,机器设备因陋就简。因日本侵略者的管制过于严密,设备、原材料的购买、产品销售存在诸多不便,小厂更易于规避风险,在夹缝中图生存。

日伪经济统制强度持续加剧,伪政府对大中型纱厂进行全方位管控,严重影响企业再生产。由于大型纱厂产量降低,引起供求失衡。为谋求利润,投资少、风险小的小型纱厂成为资本的自然选择。1943年后,上海出现大批小型纱厂。小型工厂多为大型工厂拆迁形成,规模基本低于3000纱锭。伴随日伪战局失利,小型工厂由租界向原材料产区扩展,有效避免日伪管制政策,大型企业经营困难基本解决。中国企业利用日军农村控制薄弱和汪伪政权政策空隙,将工厂化整为零,在乡村原料产地附近,进行小型化生产。申新集团二厂在常熟福前镇设立新虞棉纺产销合作实验所,采用合股方式与当地商人组建小型工厂。实践成功后,荣鸿元和罗遂良签署协议,共同出资组办生生工业社。申新二厂明确要求合同到期后,“视环境情形得继续一年”,体现较强投机性。申新三厂订购小型机器,选择产棉区常熟市支塘镇作为厂址,试图规避日伪统制和降低经营成本。由于靠近产棉区,纱厂原料来源较易。在市场需求拉动下,支塘农村工业社甚至采用期货方式销售棉纱,形成局部性投机市场。

但小型化只是适应战时特殊时机的产物。它引起棉纺和生产结构变化,以至于抗日战争胜利后,“棉纺织业总设备数较战前减少,而厂数反增加许多”。因此,租界繁荣、工厂小型化存在一定投机性与落后性。它与生产发展客观规律相悖,实质是华商在特殊环境下的被动选择。当生存环境稍有变化,消极作用即明显凸显。

租界华商棉纺织业的兴起是特殊历史时期的异形繁荣。它萌生于全面抗日战争的特殊环境,亦依附于外国势力的干预。因此,它的兴盛是以国家整体倒退为代价的异常现象,本身难以掩盖行业的全面退缩。1943底上海华商纱厂之概况大体如下:大抵运用仅存之国棉及配给棉花;开工率为战争前之百分之五;制成品不能自由出售;各开工之纱厂以流动资金匮乏,不敷开支,惟有向银行借贷;工人生活开支昂贵,难以久持。随着日军战败,租界棉纺织业的繁荣时代已经走向了尽头。租界棉纺织业暂时的兴起是华商迫于时势无奈的选择,它从侧面反映资本薄弱、缺乏保护的华商企业面对时局的无力。与此同时,日资工厂却在侵略军卵翼下形成沦陷区的垄断,造成另一种局部性繁荣。

武汉会战后,抗日战争进入相持阶段。日军因地狭兵少,战争潜力消耗殆尽,被迫采取以战养战方针,暂停对国民政府大规模进攻,转以消化沦陷区为主,经济措施由破坏转为掠夺中开发。日商在军队支持下,在原有基础上继续扩建和恢复日资企业。另一方面,通过军管理、委任统制等方式把华商企业纳入日资体系,有效控制沦陷区棉纺织业。因战争影响,棉纱需求与棉花供应出现脱节,棉花价格出现明显下降。在原料占据成本主要比例的棉纺织业,日企自然收益颇丰。1938年,日资在华纺织联合会制定复兴计划,按照规划,上海、青岛、武汉三城共新建纱锭466888枚、线锭53320枚,织布机8593台。经日本政府修订之计划首先选择上海建立纱锭76389枚、线锭21320枚、织机1493台的大型纺织基地。青岛因破坏严重,拟恢复纱锭39500枚、线锭32000枚和织机7100台。在日本军方支持下,公大纱厂、裕丰纱厂产能相继超过战前标准。1940年计划基本完工,上海日资企业共有纱锭1327632枚、线锭347606枚、织布机18553台,除纱锭外各项指标皆有所增加。青岛棉纺织业虽然毁于战火,但恢复到战前60%以上。

华北地区以天津为核心的纺织中心受损较少。日商急于扩大在华势力,制定比较完善和庞大恢复计划。抗日战争前夕,日商对于发展天津纺织工业原本有庞大设想,拟新设立工厂7个,日华合办工厂1个。按日商筹划,天津方面的日商纱厂将拥有纱锭100万枚、织机22000台。战争爆发后,因设备难以尽快进入中国,日商改立新的计划:凡尚未动工工厂,全部放弃;战前已开始兴建的继续进行;原有纱厂扩充计划照常推进。新计划完成后,天津将共有纱锭50.6万枚、布机8 400台,比原计划减少约50%,但依然维持纱锭50.6万枚,织布机8400台的生产规模。1940年,日方计划基本实现,华北地区12家主要企业相继复工。尽管青岛纱厂基本被摧毁,但纱锭运转率在天津工厂支撑下达到70%。天津的日商纱厂设备已达到49.7万锭,基本恢复日商战前的水平。此后,天津日商工厂建设速度相对缓慢,但个别企业依然有所扩大,岸和纺等工厂陆续运营。青岛地区日商纱厂基本被摧毁,日资工厂从国内运入新式机器修复大部分纺织厂,并以武力为后盾强占中国商人华新纱厂等企业。在日军支持下,来自韩鲜半岛的相关人等陆续开办大德袜厂、曾我木厂、华北木梭厂。1938年,以青岛、天津为核心的华北地区军管理12家纱厂陆续复工运转率达到战前纱锭68.8%,织机的71.5%。青岛方面共有纱锭389608枚、线锭30196枚、织机7076台,综合指数仅“恢复到战前设备的百分之六十”。产业的衰退并不能完全掩饰日军的掠夺。以青岛为例,抗战胜利前夕日资纺织企业达到54家,占据绝对优势。山东内陆地区日军则对民族资本采取简单式掠夺,直接军管成大等重要纱厂,其他华商纺织企业全部停工。伴随日军管制政策的实施,大部分纺织厂因原料不足而被迫停工,幸存企业在日军掠夺铁器号令下大部分被拆毁。

上海方面除去复兴计划所规定之外,公大、裕丰等厂设备亦有所增加。1938年初,上海开工纱厂30家,其华商仅为9家,英商4家,日商15家。全市运转纱锭835238枚、织布机7729台,约为战前32%。因市场扩大华商增至10家,但日商突增至21家。同时,日方接管华商纱厂12家,申新、永安等支柱企业在沪工厂幸存者多被日军控制。1939年底,华商各厂共有纱锭573604枚,约占战前52.3%。织布机3025台,仅为战前35.7%。日本工厂纱锭增至1477630枚,织布机20302台,其中掠夺中国商人纱锭215130枚、织布机1785台,较之华商占据绝对优势。因大后方和东南沿海沦陷区供求失衡,上海纱厂销路扩大,各国商人纷纷扩大旧厂,增设新企业。由于日商拥有侵略者支持,扩展速度快于华商。1939年,华商新设7厂,日方内外棉则开设第三至八厂。尽管中国企业新增数量占优,但产量处于绝对劣势。1940年4月,日本在华纺织联合会对日资纱厂的调查表明,上海方面共有纱锭13276枚、线锭347608枚、织机18553台。与战前日企比较,纱锭数略为减少,线锭及织机数有所增加。

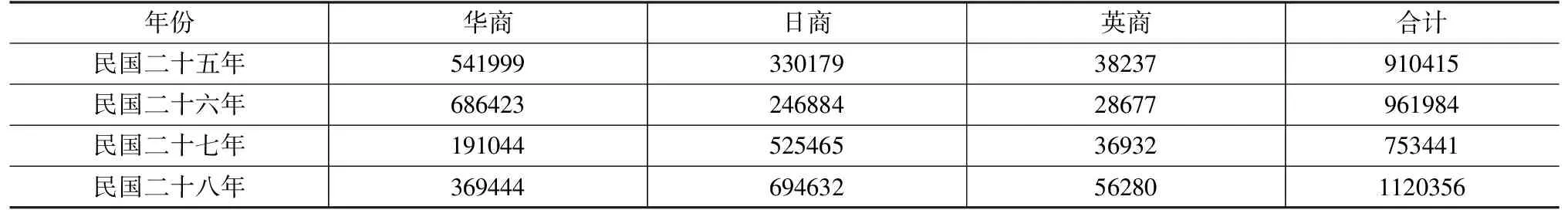

表3 上海日华英商产能对比

上表显示,伴随日军控制力增强,上海纱厂产能在快速提高之时,国别比出现逆转。抗战前夕和初期,上海华商在棉纺织业中占据较大优势。尽管受到战火波及,部分华商利用租界的掩护,不仅能有效维持基本生产,还进一步扩充产能,华商在棉纺织业产能中一度占据70%以上份额。但在日军铁蹄之下,华商棉纺织业迅速衰落。日本在华棉纺织业在日军的卵翼下产能迅速恢复并占据市场主导地位。

1938年5月,武汉会战结束,日本军部委任日商管理华中地区各纱厂。因正值棉纺业的黄金时间,修整工作进行较快,该年年底已有12个纱厂开始运转,开工纱锭数约33.6万枚,占可运转总数的43%。1939年,因中国军队夏季反攻和敌后抗日武装日益活跃,日资纱厂原棉逐渐缺乏,运转率开始降低,复工机器数量达到可运转纱锭数的95%,织机的61%。1940年4月,华中、华北地区日资企业控制纱锭355万枚、线锭46.6万枚、织机47543台,开工率已减至60%左右。

东北地区属于日本力图发展棉纺织的重点区域。“九一八”事变前,中外纱厂共有纱锭约18万枚,织机约2500台。随后日企在侵略军刺刀护卫下迅速扩大,形成独占东北市场的强力地位。日本将本土闲置、纺织设备移至东北,并大力发展植棉业,力图增强其所谓“现地自给自足”能力。但东北地区设备与生产的增长并不同步,当地棉花生产逐年降低,原料供给不足,造成棉纺织业企业停工待料,最低开工率不足30%。“七七”事变前夕,东北地区棉纺织业共有工厂13家,纱锭63万余枚,宽幅织机9740台,窄幅织机1794台。东北作为重要原料产地,受日军以军需为主的统制政策影响开工率持续走低。据统计,1939年东北地区棉纺织业纺锭开工率27%、棉织机21%,棉布等物品亦需要进口。1932—1934年,进口棉布300万匹以上,占全部消费量50%。抗日战争胜利前夕的1944年,全区棉纱产量仅为8.9万件不足1938年50%,棉布产量177.9万匹,为历史最高水平48%。

东北棉纺织业整体性衰退与日方企业兴起形成鲜明对比,构成产业衰败与日本资本兴盛对比强烈的典型地区。日商在既有基础上将辽阳“满洲”纺纱公司、大连“满洲”福岛纺纱公司、金州内外棉公司纺纱分厂、奉天纺纱厂、营口纺织股份有限公司等企业生产规模逐步扩充,其中金州内外棉公司分厂成为东北规模最大的棉纺织企业。该厂拥有3个纺纱工场、近11万枚纱锭、2个织布厂和2252台织机。扩建之外,日资企业相继成立“满洲”制线公司、恭泰纺纱公司、东棉纺纱公司、东洋轮胎工业公司、“南满”纺纱公司和“满洲”纤维工业公司等垄断性企业。“满洲”制线公司拥有纱锭6.26万枚,线锭2.76万枚,布机780台。恭泰纺纱公司与“满洲”制线公司同时成立,日军投降时纱锭达到5.58万枚,织布机250台。东棉纺纱公司由三井财团出资成立,初期即拥有纱锭4.23万枚,后增至5.07万枚,机器织布机760台,成为东北地区首屈一指的棉纺织企业。东北地区在日军刻意投入下,纱锭由18万枚增至45万枚,织布机增加5500台,实现产能的质变。

整体上看,1940年,“日商纱厂设备在纱锭上虽较战前少1%,线锭和织机则都增加1%,所以差不多已恢复到战前的水准了”。但是从生产情况来看,日占区的棉纺织业所取得的成绩相对有限。1941年前,受到国内市场棉花产品严重供不应求和棉花价格下跌的有利市场因素的刺激,各地棉纺织业得到一定程度的恢复和发展,既有各厂产能出现一定程度的扩充。1942年后,棉花产量下降,燃料供应不足,电力供给紧张,引起各地工厂普遍开工不足。另一方面,日军方面和中国政府分别加强纱花及棉产品的流通的管制,市场缩小、销货不便等问题日渐严重,沦陷区棉纺织业逐渐衰退。沦陷区部分工厂开工率甚至不足30%,由于原料、电力等严重不足,除生产军用品外,大都处于搁置、瘫痪状态。与此同时,日本企业虽然遭到强制征收机器,却始终占据主导地位。1945年,日资棉纺织业工厂共63家,纱锭263.5万枚,织布机44.2万台,其中上海33家,纱锭145万枚,织布机2万台。天津9厂,纱锭45.7万枚,织布机1万台。青岛39万枚纱锭,织布机7600台。东北、台湾、湖北等地总共11家,纱锭33.7万枚,织布机7097台。与之对应的华商机器棉纺织业在1946年仅拥有纱锭252.58万枚,织布机3.03万台,即使经过战后的初步恢复依然不如日方。

四、结 语

综上所述,1937年日本发动的全面侵华战争打乱了战前中国纺织工业的良好发展势头。战争爆发后,我国机器棉纺织业集中的东、中部地区迅速沦陷,棉纺织业遭受战争打击,损失惨重。日本侵略者对棉花等原材料及华商企业生产设备进行掠夺、管控,加剧了沦陷区棉纺织业之衰败。沦陷区棉纺织业的国别构成、技术水平、地区分布等亦出现显著结构变化。战前既已具备一定优势地位的日资企业,在日军武力扶持下得以很快恢复生产并获得进一步扩张,牢牢占据主导地位。部分华商利用租界庇护和战时产品供不应求的有利市场条件,以分散化、小型化方式应对日军的管控,也曾一度获得较高利润,一时呈现局部繁荣之景象。但随着时局的发展尤其是日本战局的失利,日本对原材料与棉布市场的管制加强,沦陷区的能源与原材料短缺的问题日益严重,许多工厂无法正常开工。抗战后期日军为了保证钢铁供应,疯狂掠夺华商工厂和在华日本棉纺织企业的机器设备,最终造成沦陷区棉纺织业的全面衰落。

注 释:

①沦陷区一词特指1931年“九一八”事变后到1945年抗日战争胜利,被日军侵占,并由其直接占领或利用汉奸政权所控制的中国领土。由于战争形势变化,沦陷地区存在一定反复与变动。武汉会战后,机器棉纺织业主要分布区长期处于日伪铁蹄之下。因此本文所涉沦陷区主要指机器棉纺织业比较集中,且日伪长期控制的东北、华北、华东、华南大部分地区,华中特别包含纺织中心武汉等重要城市。

②《二十六年三月份之棉纺织业》,《商专月刊》1937第1卷第4期。

③⑨王子建:《战时棉纺织业概述》,《商业月报》第19卷第7号。